Полная версия

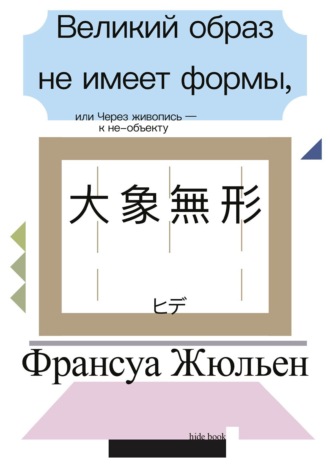

Великий образ не имеет формы, или Через живопись – к не-объекту

Или, точнее, если уж я заговорил о присутствии как об одном из великих фантазмов Запада, как об одном из тех фантазмов, которые создали «Запад» (и тем самым придали смысл этому сомнительному наименованию), то потому, что, на мой взгляд, это фантазм не только теоретический, но и, так сказать, экзистенциальный. Доказательство этому – то, что мышление присутствия не только обнаруживается в основе онтологии, но и живет в сердце нашей теологии: первая различает Бытие как присутствие (в качестве «сущности»), а другая есть требование скорее Присутствия (в качестве Бога), чем Смысла; ведь именно к Присутствию обращена умоляющая молитва. В рамках европейской «идеологии», которую едва ли можно назвать иначе, чтобы одновременно передать широту этого понятия и указать на его мифологическую складку, призвание христианства необычно в том, что оно стремится не столько пообещать присутствие – задача, обычно возлагаемая на религии спасения, – сколько начать его осуществлять в некоем чудесном уже, объявив о конце Ожидания – ожидания «Грядущего Царства». Ибо, хотя с изгнанием из рая присутствие было утрачено, логика христианства, которая проявляется в его таинствах, состоит в том, чтобы вернуть Богу присутствие среди людей (Бог становится человеком, обретает плоть: таково Воплощение) и даже внутри человека (через пресуществление, Евхаристию: Сие (здесь) есть «кровь и тело…»). Я останусь с вами на время, буду присутствовать среди вас, – обещает перед казнью Христос.

С тех пор как абсолютный идеал присутствия обрел очертания, начался длительный процесс его воссоздания и расположения в мире сем, на земле. Поэтому, формируя свое сознание, продолжая свой роман воспитания, европейский дух представлял себя в значительной мере как отвоевание и слаженную разработку присутствия, как его захват и утверждение посредством особого протокола, над совершенствованием которого он так прилежно трудился всё Новое время и который называют «опытом», Erfahrung. Тем самым наш дух стремился примирить, напоминает, освещая его историю, Гегель, два резко противопоставляемых мира, мир потусторонний и мир здешний, между которыми он чувствовал себя разорванным; мир «здесь-присутствующего», который еще нужно образовать исходя из его феноменальной раздробленности, выявить в нем умопостигаемое ядро, и мир божественной сущности, «здесь-присутствие потустороннего», если можно так выразиться, к которому постоянно ностальгически обращался по «нити света», связующей его с Небесами, наш взор[9][10].

3Возвращаясь к «возникающим-пропадающим», пребывающим «между есть и нет» пейзажам Дун Юаня, можно сказать, что они уводят нас как от того, так и от другого: как от чуда (присутствия), так и от страсти (отсутствия); они открываются на нечто запредельное экстазу и драме или, скорее, на их преддверие. Как они уже позволяют предположить, Китай странным образом остался в стороне от подобного приключения духа, не став на путь онтологии, дабы ответить на вопрос об идентификации: «Что это есть?», выяснить ти эсти[11]; но и не взявшись за построение теологии, дабы восполнить посредством некоего догмата нехватку отсутствия, которая в противном случае оказалась бы бездонной. Китай не принес жертву на алтарь присутствия ни через отношение к «Бытию», ни через отношение к «Богу». Что касается Бытия, то мы знаем, «хорошо знаем» – правда, до какой степени знаем мы само это знание? – что в классическом китайском нет глагола, обозначающего собственно «быть», а только функция-связка, подобная французскому il y a, имеется; вокруг понятия бытия не возникло никакого семантического наслоения, и последствия этого прохождения мимо Бытия – а то и обхождения без Бытия – для формирования мысли нам теперь измерять и измерять.

С другой стороны, в своей культовой практике Китай быстро отдал первенство процедурам кодификации жертвоприношения, а не молитвенной способности призыва; куда важнее, нежели таинство присутствия, был для него нагруженный регулятивной функцией формализм ритуала. «Он жертвовал мертвым, – говорится о Конфуции в „Лунь юе“ (III, 12), – как будто они здесь присутствуют. Он жертвовал духам, как будто они здесь присутствуют». В отличие от китайских комментаторов, подчеркивающих в этих канонических формулах прежде всего личную заинтересованность жертвователя, я бы выделил в них неброскую силу этого «как будто». Конфуций не рассчитывает на таинство (чудо) присутствия, не ждет парусии или эпоптейи. Но не является он и скептиком, не сомневается в присутствии, что было бы способом оное утвердить и возвысить. Конфуций просто не привязан к присутствию: он даже не выделяет его в определенную модальность, но предусматривает лишь в нерешительной форме «как будто». Подобным образом художник династии Сун пишет пейзаж, придавая ему тональность «как будто», характер появления-исчезания, одновременно «как будто есть» и «как будто нет»…

Вот, полагаю, первое, чего можно ждать от живописи Дун Юаня: устраняя резкую – и драматичную – оппозицию есть/нет, она тем самым приостанавливает взаимную изоляцию бытия и не-бытия, отступая в преддверие их взаимного исключения подобно великой битве Веры и ее отрицания. Целью же является вернуться к непрерывному, канительному, неразделяющему плетению, каковое есть ход «вещей», – к плетению, без различия перемешивающему присутствие и отсутствие, как кажется – смутному и рассеянному. Ибо этой изоляции и этой битве мы, внутри европейской традиции (очевидно, что это само по себе составляет «традицию»), и прежде всего в языке, оказываемся атавистически, боязненно подчинены. Иными словами, я жду от китайской живописи, что она откроет не онтологический и не теологический – но исключительно трудный для описания средствами того, что стало нашим теоретическим инструментарием (поэтому-то живопись и нужна нам в качестве проводника), – доступ к тому, что мы привыкли называть очень уклончивыми терминами, самой своей уклончивостью обнаруживающими глубинную равнозначность (ибо они приоткрывают за собою один и тот же фон): «вещи» (но не «объект»), «мир», «жизнь».

4В том, что присутствие и отсутствие предусматриваются в нерешительной форме «как будто», каковая уравнивает их и максимально сглаживает границу между ними; в том, что, как следствие, ни для ока, ни для духа нет объекта, который был бы безоговорочно здесь, всецело разворачивал бы свое присутствие и преподносил бы его вниманию, – во всём этом позволяет убедиться один прием из числа «секретов» искусства живописи, зафиксированный авторитетным пером Ван Вэя в VIII веке и постоянно повторяемый вслед за ним позднее:

Не нужно показывать нижние ярусы пагод,Вершины которых теряются в небесах,Как будто – что вверху, что внизу —То ли есть они, то ли их нет.(Л.Б., с. 592)Подобным образом, пишет Ван Вэй далее, «только наполовину показывайте стога и холмы; от всего дома или хижины пусть будут видны лишь участок стены или карниз». Хотя эти указания даются автором в качестве практических советов, было бы ошибкой видеть в них простой прием: показывать различные элементы пейзажа только наполовину или даже более фрагментарно нужно не только для того, предупреждает нас позднейший комментатор (Го Си, С.Х.Л., с. 25), чтобы усилить их образную убедительность эффектами удаленности и заслонения другими предметами. Конечно, «если вы хотите передать высоту горы, не показывайте ее целиком, иначе она будет выглядеть меньше; а вот окутанная дымкой или прикрытая облаками гора покажется более высокой»; точно так же «если вы хотите показать, как далеко тянется река, не обозначайте всю ее протяженность», ибо тогда зрители не смогут почувствовать даль. Но в обоих случаях дело не столько в том, чтобы сделать изображение более выразительным с помощью красноречивого пропуска, эллипсиса, сколько в том, чтобы, по существу, лишить его всякой прозаичности: установив общение между присутствием и отсутствием, побудить их к взаимодействию и тем самым поднять ценность изображения, возвысить его регистр. В самом деле, ученые-живописцы Китая будут постоянно пользоваться этим принципом: какое бы явление ни нужно было представить, достаточно пропустить его через отсутствие, чтобы оно тем самым прояснилось, освободилось от того, что заточало его в себе и делало бесплодным, – от упрямой тавтологии, что его пожирала, – и открыло через себя доступ к глубине вещей. Против ожидания, это погружение в отсутствие не делает явление нереальным или фантастическим, а, наоборот, повышает его содержательность и силу. Ведь «когда гора видна целиком, – продолжает живописец-теоретик, – то ее высокий силуэт рисуется не столь изящно, и к тому же чем она в этом случае отличается от изображения ступки для измельчения риса? ‹…› Точно так же и река, если показано всё ее течение от начала и до конца, не просто не убегает змейкой вдаль, но и вообще немногим отличается от изображения земляного червя».

Соотнося вещи с их отсутствием или даже изображая их лишь намеком, индексально, так что они кажутся «присутствующими-отсутствующими», художник практически порывает с тягостным реализмом объекта; придавая присутствию – простым прерыванием контура – уклончивый характер, он приостанавливает и даже сдерживает по отношению к нему возможность всякого опредмечивающего сопряжения. Примем пока такую, еще условную и ограниченную отрицанием, формулировку – настолько трудноуловимым при первом контакте кажется то, что на более глубоком уровне приоткрывает нам китайский пейзаж. Трудно выразить это нечто в западных терминах, отказавшись от чистой законодательствующей внешности науки и не впав сразу же в несостоятельность субъективирующего рассуждения, – ведь это рассуждение в данном случае строится не из веществ и энергии мира: колеблющееся между психологизмом и мистикой, оно остается единственным возможным коррелятом утвержденного статуса объекта, притом что отношение, поддерживаемое с этим последним, уже не сводится к восприятию, к «инспекции» духа и к познанию. Но как одного, так и другого избегает китайская мысль, и это кажется мне в ней самым ценным, самым плодотворным. Или, по правде говоря, не столько в ней, сколько в этом ее возвратном действии – в том, что она низлагает одновременно и объект и субъект, тем самым заставляя нас вслушаться в свой язык, чтобы изжить и в нем эти противоположности[12].

Так или иначе, трактат, подобный созданному Шитао, не оставляет сомнения в духовном измерении (термин, опять-таки, предварительный) того, что иначе всецело сводилось бы к ремеслу. Описанное выше усеченное, отрывочное изображение наводит на мысль о «мире», свободном от власти ограждения и утверждения, на которой основана непрозрачность вещей. Мы освобождаемся в нем, по буддийскому выражению, от завесы «пыли» и «пошлости», источников позора, – и опыт этот сводится к очищению. В пейзажной живописи, как отмечается в трактате Шитао (гл. 11), горы, воды, деревья «должны показываться лишь отчасти», «лишенными той или иной стороны», «так, чтобы всё без исключения в каждом прикосновении кисти и в каждом участке картины было внезапно прерванным»d. Причем, добавляется тут же, этого искусства внезапного прерывания можно добиться, лишь обладая «абсолютно свободной и раскованной кистью». В самом деле, ему потребна лишь кисть настолько послушная и отрешенная, чтобы, уклоняясь от захватывающей и помрачающей власти присутствия, она постоянно мешала изображению утвердиться и побуждала его к самопреодолению.

Вот почему принцип «возникающего-пропадающего», «появляющегося-исчезающего» так часто упоминается в китайских трактатах о живописи в качестве того, что разворачивает пейзаж и сообщает ему глубину. Не только горные пики должны быть окутаны облаками до неразличимости; леса, дороги, водные потоки тоже подлежат утаиванию. «Лужайки и ручьи исчезают-просвечивают»e (Цзин Хао, Т.Х.Л., с. 257; отметим, что порядок слов – сначала исчезновение, потом появление, конец впереди начала – подчеркивает непрерывность процесса). Воду нужно писать в ее «извилистом и неровном» течении, «то скрывающейся, то появляющейся вновь» (Го Си, С.Х.Л., p. 25; Хан Чуо, Х.Ц., с. 36). Наконец, дорога должна «выходить и погружаться вглубь», «возникать и пропадать», дабы пейзаж был внутренне пронизан чувством расстояния (Жао Цзыжань, С.Х.Л., с. 224). Это требуемое от рисунка дороги чередование «входа» и «выхода», «выступания-погружения» явным образом придает пейзажу его общее дыхание. А ведь не что иное, как схема дыхания – которая, как мы постепенно удостоверимся, оказала огромное, сопоставимое с онтотеологическим выбором греческой мысли, влияние на строение мысли китайской, – препятствует расщеплению присутствия/отсутствия, связывая их переходом. «Вход» требует «выхода», и наоборот. Вдох-выдох постоянно переливаются друг в друга, сообщаются между собой. Главное, что внутри вдоха всегда заложен выдох, а внутри выдоха – вдох: далекие от категорической противоположности присутствия и отсутствия, вдох и выдох взаимно требуют друг друга и без всякого ограничения друг друга допускают. Подобным образом то исчезающая, то вновь появляющаяся дорога в китайской живописи вовсе не служит построению перспективы картины, обозначая линию удаления, задающую постепенное и пропорциональное сокращение объектов, а служит развертыванию постоянно обновляющегося пейзажа. Ибо изменение, что порождает дыхание, эта смена присутствия-отсутствия, будет развертываться до бесконечности (Жао Цзыжань, С.Х.Л., с. 224). «Тут дорога, спускаясь, теряется среди леса и появляется вновь, тут опять возникает водный поток» и ее преграждает; «тут громадный утес встает на пути, прерывая его, но на склоне тот появляется вновь»; «тут дорога теряется на холме, но ее отмечают фигуры людей; когда же она подходит к селению, ее загораживают деревья и заросли бамбука». И теоретик заключает: так создается «мир, которому нет конца». Или, в переводе с китайского: в этом духовном «мире» (цзинf) присутствие и отсутствие постоянно перемешиваются, и присутствие вовсе не стремится обособиться от отсутствия, но, напротив, расширяется и проясняется, проходя через него.

5Итак, живопись стремится не только сделать что-либо видимым, более видимым. Она также стремится утаить, «спрятать». Художник пытается скрыть, «загородить от взора», ничуть не меньше, чем показать. В «Тайнах живописи», которые традиция приписывает Ван Вэю, он повторяет (Л.Б., с. 596):

Облака загораживают отроги горы,Водопады загораживают ущелья,Деревья загораживают башни и другие постройки,А люди загораживают дороги.Иными словами, растворение и исчезновение объясняются не одной удаленностью, они происходят не только в глубине или на окраине пейзажа в том смысле, в каком выше в том же трактате говорится, что «люди вдалеке не имеют глаз», «деревья вдалеке не имеют веток» и т. д. Эти закупорка-загораживание-сокрытие действуют на все элементы вида, методично прячут их. Ибо живописи в принципе «противно поверхностное и явное» (Х.Ц., с. 266). Поэтому художник добавляет что-то ко всем формам, все формы чем-то «защищает», пусть это даже просто немного листвы, выполняющей, прикрывая предметы, роль, аналогичную роли туманов и облаков с их способностью «прерывания» на стыках пейзажа. От того, что «глубоко спрятано», затаено до такой степени, что становится «неуловимым», исходит атмосфера «неопределенного» и «бесконечного».

В том, что художник обращается к невидимому, в принципе нет ничего удивительного: разве не в этом заключено призвание живописи, постоянно влекущее ее к своему пределу? Напротив, то, что это невидимое относится к порядку «спрятанного», то, что художник, как следствие, пишет, одновременно «выявляя» и «пряча», «открывая-скрывая» (сянь-иньg), то, что он непрестанно перемешивает в своих картинах видимое и невидимое, – всё это побуждает нас углубиться в природу невидимого, о котором идет речь. Даже «если скрытых участков в картине больше, чем явных», уточняет теоретик (Тан Чжици, Х.Ц., с. 116), «занимательность-привлекательность» сюжета это ничуть не ограничивает, ибо «над одним уровнем есть другой, и в недрах этих сменяющих друг друга уровней есть еще уровень скрытый». Получается, что важна не столько благоприятная пропорция явного и скрытого, сколько само их сочетание друг с другом: они призваны сотрудничать в воссоздании присутствия-отсутствия. Из него они черпают свою нерасторжимость, а она требует от них осуществления их взаимной дополнительности, и я не думаю, что явное, о котором здесь идет речь, может быть сведено (как его иногда интерпретируют[13]) к простой тщательности живописи, основанной на ремесленном мастерстве, и на этом основании списано со счета, противопоставлено – с долей пренебрежения – красноречиво умалчивающей кисти художника-ученого. Чтобы поистине имело место живописное произведение, нужно и то и другое, изображение как явного, так и скрытого, друг друга взаимно предполагающих (ср.: Шитао, гл. 1). Ибо «тот, кто умеет скрывать», «не освобожден от необходимости выявлять», а «тот, кто умеет выявлять», «не освобожден от необходимости оставлять кое-что скрытым» (Тан Чжици, Х.Ц., с. 116). Как мы уже знаем, принцип таков, что «если упор делается на явное, без сокрытия, то результат выходит слабым и поверхностным», но если художник «скрывает», не «умея как следует скрывать», то картина его «с тою же неизбежностью лишается интереса».

Если видимое и невидимое, скрытое и явное представляют собой два соприсутствующих и связанных друг с другом фактора, между которыми, как между полюсами, разворачивается процесс живописи, то, разумеется, потому, что в глазах китайца они суть прежде всего два элемента, из которых проистекает великий Процесс мира. Китайская живопись здесь непосредственно стыкуется с тем, что я буду называть, вынужденный оставить в стороне термин «метафизика», ранней китайской философией (ср.: Бу Яньту, Х.Ц., с. 300). В ней есть и физика, и метафизика, привычное для нас различие здесь не работает. В истоке всякой реальности лежат элементы инь и ян, одновременно противоположные и взаимно дополнительные, и из их чередования рождается путь дао – «один инь, один ян» («то инь – то ян»), согласно канонической формуле. Ян содействует «явному», роль этого элемента – разворачивать и «простирать вовне»; «скрытое» же – это инь, роль которого – «заключать [что-либо] внутри изображения». Таковы базовые термины, по поводу которых Китай никогда не колебался, из чего уже сейчас можно понять, что (и почему) невидимое, чьи права уважает китайская живопись, не является метафизическим невидимым в порядке умопостигаемого, отрезанным от видимого и имеющим иную, нежели видимое, природу (ноэтон/оратон[14]); уже сейчас можно понять, что невидимое есть доля скрытого и потаенного, сопровождающая, как бы с изнанки, всякое проявление.

В качестве «внутреннего» это скрытое – чья бездонная глубина является источником тайны и, как следствие, притягательности, – есть то, что, вуалируя изображение отсутствием, тем самым обогащает присутствие, лишая его бесплодности: расширяет, растягивает, преисполняет его. Выразим это с помощью китайского иносказания (Бу Яньту, Х.Ц., с. 301–302): дракон, видимый с головы до ног, не имел бы чар; но если его туловище «теряется в облаках», если виден лишь фрагмент его «чешуйчатой кожи» или лишь «часть хвоста», если целиком его не рассмотреть, то этот дракон, одновременно «скрытый и явный» и в результате «неуловимый»h, так что нельзя сказать, есть он тут или нет, приобретает бесконечную притягательность. Понаторевшие в сцеплении доводов своих рассуждений, китайские ученые выработали целое искусство подобных рядов сопоставлений: с этим драконом, одновременно «затаившимся и выскакивающим», «скрытым и явным», они сравнивают ученого, который держит свои способности при себе, но в полной мере раскрывает их, когда того требует случай; прекрасную женщину, которая не выставляет свои прелести напоказ, но доверяет зеркалу или окну лишь половину лица или вдруг останавливает взгляд, задумчиво опершись на парапет; дом, не выходящий фасадом на большую дорогу, а огражденный забором, из-за которого выглядывает лишь край его крыши, к тому же укрытой листвой; сад, не расстилающийся густыми, четко упорядоченными посадками, а проглядывающий то несколькими цветками над оградой, то веткой среди скал… Это присутствие, которое не расстилается, а сдерживается, которое не демонстрирует себя, а прячется в отсутствии, которое раскрывается – отрывочно – благодаря своей уклончивости.

Тем более, заключает теоретик, всё это относится к любому пейзажу. А в особенности – к его стыкам и складкам: в этих местах, где «встречаются и прислоняются одна к другой горы», где «приоткрывают и заслоняют друг друга скалы и пещеры», где «переплетаются деревья», где «теснятся хижины», «змеится тропинка», «отражается в реке мост», нужно оставлять «пробелы» и ни в коем случае не заполнять, не «загромождать» их. В этих точках утайки и смешения присутствие должно, как нигде, уделять место отсутствию, а видимое – вдаваться в невидимое. Тогда между «туманом и ясностью», между «светом и дымкой», в нерешительных колебаниях светотени атмосфера сможет приобрести бесконечную насыщенность… Тогда, подытоживает теоретик, «общий обзор не увидит на картине формы, но внимательный взгляд откроет в ней силу скрепления»i. Одновременно «есть» и «нет»: нет формы, доступной обзору, но есть сила скрепления, доступная внимательному взгляду. Эту формулу стоит запомнить, ибо она побуждает воспринимать изображение, вернувшись к скрытому источнику видимого, взойдя к верховьям формы, к недрам живописи, где зарождается единственная в своем роде первая черта.

II. О недрах живописи

1История европейского искусства, и прежде всего история живописи, предлагается чтению в эпическом строе. Она преподносит себя как последовательность согласованных опытов, каждый из которых, выходя на авансцену, стремится расширить границы дисциплины. Плиний, подводя ее первые итоги, излагает историю древней живописи как цепь завоеваний и открытий. Один художник идет дальше своего предшественника, другой – еще дальше и т. д. Полигнот из Тассоса «первым» стал писать женщин в просвечивающих одеждах; Паррасий «первым» стал соблюдать пропорции фигур, «первым» научился передавать выражение лица и т. д. В тиши и усердном труде мастерских, где действовали по-монашески строгие правила послушания, приемы и требования, выработанные Мастерами, передавались, подобно тайному знанию, многие годы и века после их смерти, так что синий цвет Джотто не переставал волновать последующие поколения художников, а мазок Рубенса напоминал о себе еще у Сезанна. Тем не менее сама Живопись, какою она полагала себя и свои цели, – эта героическая посредница Искусства и Истины, – неизменно приписывала себе революционное новаторство и прославляла свои изобретения. В самые яркие моменты ее истории, будь то в Италии эпохи Ренессанса, когда методически утверждались законы перспективы, призванные ответить новым критериям правдивости, или в Париже конца XIX – начала ХХ века, когда перспектива – в погоне за тою же самой «правдой» – подверглась еще более методичному и систематичному разрушению, новые лозунги, теоретические трактаты и манифесты датировали и освящали разрыв с прошлым. Или, во всяком случае, программно его обосновывали. Дело не в том, что новые художники действительно верят в свое превосходство над предшественниками (с кистью в руке, перед белым холстом они, напротив, ведут себя чем дальше, тем более скромно), а в том, что провозглашенный разрыв заставляет их устремиться вперед и оттолкнуться от традиции, которую при всем восхищении ею нужно возненавидеть. В этом смысле европейский живописец всё больше на протяжении истории становится похож на ученого и философа, которые всегда говорят «нет» своим предшественникам, в том числе и самим себе в недавнем прошлом. Он с каждым разом всё активнее стремится создать живопись заново, как в прежние времена стремились переделать мир: «сжечь Лувр», как говорил Сезанн (в то же время снова и снова туда возвращаясь), начать с нуля[15].

История китайской живописи – единственная сравнимая с европейской как по своей длине, так и по динамике и многообразию – преподносится нам совсем иначе. Она вовсе не стремится к неизменности, таков лишь наивный взгляд на нее: только когда смотришь издалека или недостаточно пристально, может показаться, что ее очертания не меняются или что Китай «неподвижен». При этом, однако, китайские художники на протяжении многих веков вплоть до вынужденной встречи с Западом воздерживались от констатации разрывов, тем более – каких-либо прощаний и революций. Опять-таки это не значит, что китайская живопись отличается покорностью и конформизмом, что ей недостает некоей изобретательности. Просто, как и вся китайская цивилизация, она особо чтит наследие и преемственность. Постоянно прославляющая источник своей силы, овеянный некоей тайной, она не задается вопросом о том, что должна делать, не сомневается в своем призвании и как раз в нем тайны не видит, а потому не испытывает необходимости в том, чтобы отбрасывать предшествующие решения и находить новые, дабы достичь и «уловить» правду. Кажется, что в китайской живописи вообще нет рубежей, разделяющих «до» и «после»: напротив, она настойчиво понимает свое развитие как величественный и поступательный путь обретения зрелости, вбирает в стройное, слаженное и устремленное к единой цели движение (чжу люа) всех художников, вплоть до самых странных и подводящих искусство живописи к его пределам. Среди таковых, подчас отдаленных от нас не на одно тысячелетие, те, что воспроизводят трещины и бугорки полуразрушенных стен (Сун Ди, Го Нюсян и др.), потеки воды на тканевой основе или вообще в творческом трансе бросают кисть и с хохотом и пением весело «разбрызгивают» по шелку тушь своей шевелюрой (Ван Мо).