Полная версия

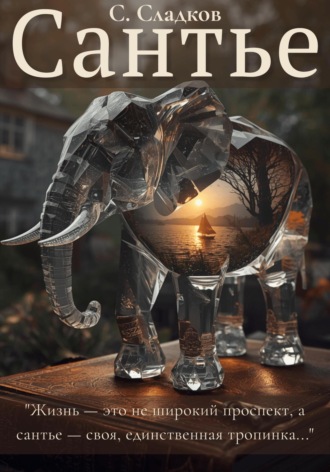

Сантье

Станислав Сладков

Сантье

Глава 1: Жёлтая дверь.

Жёлтый. Кричащий, почти нелепый в своей яркости, словно всплеск канареечного безумия на фоне всеобъемлющей серости. Её маленькая машина, новенький городской хэтчбек цвета «лимонного шербета» – так это называлось в салоне, – стояла у тротуара, вызывающе чужая в этом угасающем пейзаже. Она казалась Хани нелепым артефактом из другого времени: капсулой, отправленной на заброшенную планету. Хани не выключала двигатель, слушая его ровное, безразличное урчание. Оно было единственным звуком, нарушающим гнетущую, осязаемую тишину этого места, тишину, которая казалась не отсутствием звука, а присутствием чего-то тяжёлого и старого. Пригород давно уснул, впал в спячку вместе с памятью о тех, кто когда-то наполнял его жизнью, детскими криками, ароматами жареного мяса по вечерам и музыкой из открытых окон.

Дом. Это слово отозвалось в ней глухим эхом, без тепла, без узнавания. Не дом, а строение, даже скорее призрак: два этажа из силикатного кирпича, когда-то белого, а ныне – грязно-серого, покрытого паутиной трещин, словно морщинами на лице старика, который слишком долго смотрел в пустоту. Ставни на окнах второго этажа, когда-то голубые, а теперь облупленные до серой древесины, были закрыты, словно веки. Веранда, та самая, где они когда-то пили чай с мятой по вечерам, и папа рассказывал невероятные истории о дальних странах, скривилась и просела, превратившись в кривую, беззубую ухмылку. Хани ждала, что жалюзи в соседнем доме шевельнутся, и появится любопытный взгляд миссис Аделаиды, но и там было темно и пусто. Казалось, вымерла не только эта улица, но и само время впало в спячку вокруг этого места.

Ладони у неё были влажными, липкими. Она сжала их в кулаки на руле, чувствуя, как коротко подстриженные ногти впиваются в кожу. «Просто зайди, возьми документы, и всё. Быстро и просто, одна нога здесь – другая там. Не надо всё опять усложнять», – повторяла она про себя мантру, заученную за последние недели. Но ноги отказывались слушаться, стали ватными и тяжёлыми, будто налитые свинцом. Она взглянула на себя в зеркало заднего вида – бледное лицо, тёмные круги под глазами, которые не скрывал даже тональный крем, губы, сжатые в тонкую, безжалостную ниточку. И здесь тоже она ощущала себя чужой.

Наконец, с резким, почти яростным движением, она дёрнула ключ из замка зажигания. Урчание двигателя сменилось оглушительной тишиной, которая навалилась с новой, подавляющей силой. Она глубоко вздохнула, открыла дверь и вышла. Хлопок дверцы прозвучал как выстрел, раскатившийся эхом по спящей улице, оскорбительно громкий в этой всепоглощающей немоте. Атмосфера в помещении была прохладной, влажной, пахла прелой листвой, сырой землей и далеким, едким дымом – кто-то жёг прошлогоднюю траву на окраине.

Сделав несколько шагов, она остановилась перед калиткой. Та самая калитка, сквозь прутья которой она когда-то смотрела на большой мир, ожидая возвращения отца с работы. Она скрипнула тем самым до боли и до слёз знакомым скрипом. Он был таким же, как двадцать лет назад. Как и десять. Как и пять. Словно он был единственной константой в этом неспокойном рушащемся мире. Порог, на котором она когда-то, в семь лет, разбила коленку, гоняясь за котенком, – шрам, тонкая белая ниточка, до сих пор видна на её левом колене. Дорожка, выложенная кривыми, неровными плитками, между которыми пробивалась упрямая, выцветшая трава, ведущая к крыльцу, где папа однажды зимой устроил для неё целую ледяную горку.

И дверь. Та самая дверь. Когда-то папа красил её в ярко-жёлтый, солнечный, весёлый цвет, в самый разгар своей «утопической» фазы. «Чтобы всегда знать, где наш дом, даже в самую пасмурную погоду, дочурка, – говорил он, и его глаза смеялись, а в руках он держал кисть, с которой капала краска, как солнечные слезы. – Чтобы он светил тебе, как маяк». Теперь краска облупилась и потрескалась, уступив место серой, прогнившей древесине. И все же жёлтый ещё держался местами, ядовитыми, прокаженными пятнами, как последнее, упрямое воспоминание о счастье, которое отказывалось сдаться и умереть.

Её пальцы, почти что против её воли, потянулись к двери. Она провела подушечками по шероховатой, вспученной поверхности, ощущая под кожей пузыри краски, глубокие трещины, шершавость обнаженного дерева. А, вот и он, этот скол – небольшой, но глубокий, с неровными краями. Памятник её девятилетию и по совместительству след от руля её старого велосипеда, «Стрелы», на котором она врезалась на полном ходу, не справившись с управлением, пытаясь объехать воображаемую пропасть, полную лавы и чудовищ, само собой. Она тогда ревела не столько от боли в содранном локте, сколько от угрызений совести, что испортила папину работу, его солнечный маяк. А он смеялся своим громким раскатистым смехом, гладил её по голове и говорил: «Ничего, Хани, не плачь. Теперь у нашего дома есть своя история, своя боевая рана. Он стал нам ещё роднее, ведь всё настоящее всегда имеет свои шрамы».

Горло сдавили тиски из горячей колючей ваты. Она отдёрнула руку, словно обожглась о раскалённое железо прошлого. Просто поразительно, как можно было превратить солнечный, жизнеутверждающий цвет в символ такого тотального упадка. Как можно было позволить памяти так гнить заживо, превратившись в эту жалкую, облупленную пародию.

Достав из сумки тяжёлую связку ключей, она нашла тот самый, старый, с фигурной бородкой. Ключ в замке повернулся туго, с протяжным, скрежещущим металлическим звуком, будто замок не хотел отпускать её внутрь. Она нажала плечом – дверь с жалобным скрипом поддалась, и на Хани пахнуло волной – затхлостью, пылью, застоявшимся воздухом и временем. Атмосфера конца – по-другому и не назовешь. Дух жизни, которая закончилась, и которую никто не удосужился должным образом похоронить.

Она зажгла свет в прихожей. Серая вуаль висела в воздухе густо, лениво кружась в луче от одинокой лампочки под потолком, одетой в самодельный абажур из бересты – папина работа. Все было на своих местах, застывшее, как в музее, но все было таким чужим и безжизненным. Стеллаж с книгами, заставленный пожелтевшими томами по архитектуре и философии, которые никто никогда не откроет. Вешалка, на которой когда-то висели его поношенное пальто цвета хаки и её детская розовая куртка с котятами. Зеркало в резной деревянной раме, покрытое густой, бархатистой паутиной; паук, её старый невольный сосед, уже скончался, оставив после себя это саванообразное наследие. Все здесь было ей чужим, включая её саму.

Она не стала осматриваться дальше. Не стала заходить в гостиную, где на пианино все ещё стояли её ноты «К Элизе», или в столовую, где на столе, наверное, так и лежала скатерть с вышитыми матерью маками. Цель была на чердаке: документы, архив, бумаги, которые могли пригодиться для оформления продажи. Для того, чтобы раз и навсегда захлопнуть эту крышку гроба под названием «детство».

Лестница на чердак, узкая и крутая, скрипела жалобно, протестуя против каждого её шага, словно кости старого дома. Ей казалось, что ещё мгновение, и ступеньки проломятся, погребя её под завалами прошлого, под грудой ненужных воспоминаний. Но они выдержали, скрипя и жалуясь, но выдержали.

Чердак был царством теней и забытых вещей, местом, где время текло иначе и пахло по-другому. Воздух здесь был гуще, насыщеннее тем же запахом пыли и старой бумаги, но с примесью чего-то ещё – сухого дерева стропил, старой шерсти от бабушкиного ковра и, может быть, времени, у которого, как оказалось, есть свой собственный вполне осязаемый аромат. Луч слабого вечернего солнца, пробивавшийся сквозь запыленное, паутинистое слуховое окно, падал на пол, выхватывая из мрака островки прошлого: груду коробок, старый бабушкин сундук с отвалившейся железной скобой, и детскую коляску, в которой она, наверное, когда-то лежала, а потом в ней возили её куклу.

Она знала, что искать. Старая картонная коробка из-под офисной бумаги, которую папа гордо величал «архивом рода Арден». Он шутил, сидя на этом самом сундуке, что все самое важное в мире – любовные письма, детские рисунки, гениальные идеи – хранится не в сейфах, а в картонных коробках, потому что только картон дышит и позволяет памяти оставаться живой.

А, вот и она, в углу, чуть в стороне от основного хлама. Хани подошла, отряхнула с крышки толстый, бархатистый слой пыли, от которого по воздуху заплясали миллионы светящихся в луче частиц, золотых и серебряных, словно ожившая магия. И тут её взгляд упал на другую коробку, меньшую, аккуратную, почти нарядную. Она стояла чуть в стороне, на небольшом деревянном табурете, как будто её специально отодвинули, поставили на постамент, чтобы не смешать с обычным хламом. На крышке, ровным, уверенным, знакомым до слез почерком её отца, было выведено не маркером, а чёрной тушью, одно-единственное слово: «ПРИКЛЮЧЕНИЕ». На самой коробке лежало что-то еще.

Слово было выведено с такой уверенностью, словно он не просто подписывал коробку, а заключал договор – с ней, с будущим, с самой Вселенной. Словно это был призыв, брошенный через годы, и теперь он висел в пыльном воздухе чердака, ожидая её ответа.

Сердце её пропустило удар, замерло, а потом забилось с бешеной, болезненной силой, отдаваясь в висках. Только не это слово. Оно было из другого времени, из другой жизни, из той параллельной вселенной, что существовала до банков, кредитов, депрессий и панических атак. Из тех времен, когда он сажал её на колени, обнимал, и его голос, низкий и тёплый, шептал на ухо захватывающие истории о далёких мирах, о морях из жидкого золота, о храбрых капитанах и мудрых черепахах. «А знаешь, Хани, наше следующее приключение…» – начинал он, и для неё не было большего счастья, чем прижаться к нему и слушать, слушать, пока глаза не слипаются.

На дрожащих ногах, девушка подошла к коробке и осторожно взглянула на нее, будто перед ней был неведомый дикий зверь. Сверху лежала книга в кожаном переплете тёмно-коричневого, почти шоколадного цвета. Кожа была старая, потрескавшаяся в местах сгибов, но ухоженная, натертая воском. Она бережно, как святыню, взяла её в руки.

Книга была тяжёлой и ощутимой в руках. На обложке не было ни названия, ни узоров, ни тиснения. Только фактура кожи, её шершавость и тепло. Она пахла старым деревом, как в его кабинете, где он часами сидел над чертежами своих «Сияющих башен». Пахла кожей переплета, как его старый, истрёпанный портфель, с которым он уходил, а потом возвращался все более и более уставшим. И чем-то ещё… тёплым, неуловимым, что она не могла определить, но что вызывало в груди ноющую, сладкую, почти невыносимую боль. Это был аромат его присутствия. Запах безопасности и запах дома, каким он был когда-то, до того, как всё сломалось.

Она прижала книгу к груди, закрыв глаза, и на секунду, на одну короткую, обманчивую секунду, ей показалось, что она снова маленькая, а он рядом, и сейчас обнимет её и скажет, что все это был лишь долгий, неприятный сон.

Сев на старый сундук, с книгой на коленях, она открыла первую страницу. Чернила были чуть выцветшими, коричневатыми, но почерк – всё тот же, ровный, красивый, архитектурный, знакомый до слёз.

«Для моей Хани, – было написано там. – Готова к путешествию, дочурка? Твой папа».

Ком в горле сдавил так сильно, что она не могла дышать. Горло перехватило, глаза мгновенно затуманились горячими слезами. Она сглотнула, пытаясь протолкнуть эту боль, эту слабость обратно, внутрь, туда, где она копила все свои эмоции годами. «Готова к путешествию?» Последнее, чего она хотела, – это очередное путешествие в прошлое. Она пришла сюда, чтобы похоронить его! Чтобы предать земле его призрак вместе с этими стенами.

Но книга в её руках была живой. Она была тёплой, она была обещанием, и она была единственной ниточкой, связывающей её с тем отцом, которого она когда-то знала и которого так яростно отвергла.

Словно в трансе, не думая, она засунула книгу в свою сумку, рядом с кошельком, ключами от офиса и безликим смартфоном. Она встала, оставив коробку с документами нетронутой. Ничего, они подождут. За ними всегда можно вернуться позже. Они уже подождали двадцать лет, а эта книга… эта книга была талисманом. Или же проклятием, которое потянет её на дно. Она ещё не разобралась.

Она спустилась вниз, прошла через молчаливые, застывшие комнаты, не оглядываясь, вышла за дверь и заперла её на ключ. Скрип калитки прозвучал уже не так грозно, а скорее устало. Она села в машину, в свой ярко-жёлтый бездушный кокон, и положила руку на сумку, чувствуя под тонкой тканью твёрдый, ребристый корешок книги.

Она посмотрела в окно на выцветший фасад, на жалкую жёлтую дверь со сколом. Губы её шевельнулись, прошептав в тишину салона, впитавшую в себя все звуки мира, слова, которые были и констатацией факта, и горьким приговором, и вопросом, на который у неё не было ответа, и который, как она уже смутно подозревала, заключался в той самой книге:

– Ну да, конечно. Все на своем месте.

Затем она нетерпеливо открыла книгу на первой странице и погрузилась в чтение.

Глава 2: Море Шепчущих Снов

Корабль Лео «Бриз Мечты» был не просто судном – он был воплощением его воли, продолжением его души, тщательно спроектированным и выстроенным по чертежам, которые он годами выверял в своей мастерской. Корпус из тёмного, отполированного до зеркального блеска эбенового дерева был столь же гладок и безупречен, как лист пергамента. Паруса, сшитые из облачной парчи, ловили попутный ветер, надуваясь с тихим, бархатистым шелестом, похожим на вздох спящего великана. Пространство вокруг было наполнено солёными брызгами, но не резкой морской солью, а чем-то сладковатым, пряным, напоминающим благоухание далёких, неведомых архипелагов, где с ветвей капает нектар, а песок состоит из истёртых в пыль самоцветов.

Сам Лео стоял на носу, опираясь ладонями о тёплый, идеально гладкий поручень. Его взгляд, острый и цепкий, был прикован к развернутой на небольшом столике из чёрного дерева карте. То был шедевр картографии, его личное сокровище: пергамент, испещрённый извилистыми линиями берегов, усыпанный позолоченными звёздами, отмечающими безопасные гавани, и кроваво-красными чернилами, очёрчивающими области, где морские чудовища складывали свои кости в подводные курганы. Но сейчас лицо Лео, обычно спокойное и сосредоточенное, искажала гримаса лёгкого, но разъедающего недовольства. Его тонкий, уверенный палец с нажимом провел по контуру одного из островов, Безмятежного Рифа.

– Неточность, – пробормотал он, и его голос, обычно чистый и звонкий, как удар хрустального колокольчика, сейчас был низким, сдавленным яростью. – Совершенно очевидная, вопиющая неточность. Береговая линия здесь должна быть более изогнутой, согласно не только логике подводных течений, но и геологической летописи пласта. Этот выступ – абсурд! Он нарушает всю гармонию региона!

Он взял тонкое, острое перо из чёрного обсидиана, обмакнул его в крошечную чернильницу, сделанную из раковины редкой жемчужницы, и несколькими точными, выверенными движениями, без единой дрожи, исправил промах безвестного, нерадивого картографа. Новая линия легла на пергамент идеально, изящным изгибом, успокаивающим его взор. Только теперь его дыхание выровнялось: порядок был восстановлен и хаос отступил ещё на один шаг. Именно это стремление к порядку, к совершенству, к воплощению Идеальной Формы, и привело его сюда, на самый край известного мира. Его цель была не просто велика – она была легендарной! Этерия – город на вершине мира, обитель богов или, как верил Лео, высшего разума, способного даровать бессмертие, абсолютную власть, полное знание – ту самую точку, где все линии сходятся, и хаос мироздания окончательно покоряется порядку. Сокровище, ради которого не жаль было оставить позади всё: свой замок с библиотеками чертежей, свои титулы Верховного Картографа, свой долг перед королевством, которое он счёл слишком тесным и несовершенным. Он даже не оглянулся, покидая каменные стены, которые для кого-то другого были бы целым миром.

Его размышления прервало странное, противоестественное поведение воды прямо по курсу. Золотая, почти зеркальная гладь начала вздыматься огромным, медленным, пульсирующим пузырём. Вода не бурлила и не пенилась, а скорее выгибалась, как спина пробуждающегося от многовековой спячки зверя, растягивая свою золотую кожу. Лео отложил перо, его глаза, цвета морской волны, сузились. Он знал, что здесь обитает Страж. Тот, кто столетия, а может, и тысячелетия, хранил первый ключ к Этерии – Змей Спящих Грез.

Из вод с почти беззвучным, но ощутимым всем телом вибрацией шипением, похожим на звук раскаленного металла, опускаемого в воду, поднялась голова. Она была огромна, размером с центральную башню его старого замка. Чешуя не была подобна рыбам или ящерицам, она состояла из тысяч, миллионов идеально подогнанных друг к другу пластин холодного, отполированного до ослепительного блеска металла, цвета воронёной стали и жидкого серебра. Они переливались в свете, отражая золото моря, но их собственный блеск был мертвенным, машинным, лишенным тепла и жизни. Глаза Змея были двумя огромными сферами, похожими на тусклые красные диоды какого-то исполинского, вышедшего из строя механизма. В них не было ни злобы, ни любопытства, ни жизни – только пустота и бесконечное, бездумное бдение.

Змей не нападал, он просто смотрел. Его пасть, огромная и тёмная, без зубов, но с бликующими стальными краями, была приоткрыта, и оттуда исходил слабый, но отчетливый запах озона, как после мощного разряда молнии, смешанный с ароматом холодного, мокрого металла и чего-то ещё… пустого. Это был дух первозданной, забытой технологии, магии, превратившейся в механизм, чего-то принципиально не принадлежащего этому живому, дышащему, хаотичному миру.

И Лео, не раздумывая, без тени страха, сделал шаг с борта. Он будто ступил на воздух, как на невидимую, но абсолютно надежную стеклянную лестницу. Его сапоги из мягкой кожи беззвучно находили опору, и он стал спускаться по ней прямо к гигантской, неподвижной голове чудовища. Сердце его билось ровно и громко, но не от страха, а от предвкушения. Это был лишь первый, логичный шаг его великого, выверенного пути. Его план срабатывал.

Он вошёл в пасть Змея.

Внутри было тесно, пульсирующе-влажно и темно. Стенки, казалось, были сотканы из переплетающихся жил полированного металла и упругой, перламутровой, неестественно теплой плоти. Они ритмично сжимались и разжимались, словно исполинское сердце или лёгкие, издавая тихий, влажный звук. Воздух был густым, его было трудно вдыхать, он обжигал лёгкие. Присутствие озона и металла стало почти удушающим, полностью перекрывая сладковатую соль моря снаружи. Свет исходил от слабого, фосфоресцирующего свечения самих стен, отбрасывая синеватые, неестественные, пляшущие тени. Лео пробирался вперед, чувствуя, как у него сжимается желудок от этого противоестественного, отвратительного соединения живого и механического, органического и синтетического. Это было место силы, да, но силы холодной, бездушной, чуждой всему, что он знал. Силы, которую он намеревался покорить.

В самом сердце этого лабиринта из плоти и стали он нашёл то, что искал. Небольшой грот, стены которого были усеяны мерцающими, как экраны допотопных компьютеров, кристаллами. В центре на невысоком пьедестале из чёрного, отполированного до зеркального блеска базальта должно было лежать Сокровище – Ключ.

Но пьедестал был пуст.

Лео замер, его уверенность, его железная убеждённость на мгновение дала трещину, сквозь которую хлынул ледяной поток недоумения. Он подошёл ближе, вглядываясь в пыльную, абсолютно гладкую поверхность камня. Ничего. Ни единой царапины, ни соринки, лишь лёгкий, почти невидимый, геометрически правильный узор, похожий на схему микропроцессора. И тут он заметил крошечный, аккуратно сложенный вчетверо клочок пергамента, лежащий прямо по центру пьедестала, как насмешку. Он поднял его тонкими, чувствительными пальцами картографа.

Почерк был убористым, острым, колючим, словно писавший выводил буквы кончиком иглы. Он резал глаз своей небрежной, но уверенной чёткостью.

«Опоздал. Ищи того, что носит твою потерю на шее. – Р.»

Лео скомкал записку в кулаке… Но даже сквозь ярость его мозг, привыкший к анализу, зацепился за мелочь: острый, колючий почерк был лишён классической мужской угловатости, в загибах букв сквозила какая-то странная, почти музыкальная грация. Это сбивало с толку.

Холодная белая солёная ярость, острая как лезвие, хлынула в него, выжигая все остальные чувства. Она словно парализовала его на мгновение, не дав ему выплеснуть свой гнев. Он просто стоял в пульсирующей, влажной утробе чудовища, сжимая в руке этот клочок бумаги, эту насмешку неведомого «Р.», и чувствовал, как его идеальный план, его выверенный до миллиметра маршрут к славе и бессмертию, даёт первую, такую обидную, такую несправедливую трещину. Он потратил годы, чтобы найти этого Змея, чтобы расшифровать старинные манускрипты, чтобы построить свой корабль. И всё, что он получил – это чужие, пренебрежительные слова и новые, туманные координаты для поисков.

Он разжал кулак, с трудом разгладил записку на ладони и снова прочел её. «Ту, что носит твою потерю на шее». Что это значит? Какая потеря? Его взгляд упал на пустой пьедестал. Потеря – это ключ. Значит, кто-то украл его и теперь носит на шее, как трофей? Как безделушку?

Ярость медленно, словно остывающая лава, начала сменяться холодной, расчётливой, стальной решимостью. Ну хорошо, если таковы правила этой игры, он их примет. Он нашёл этого Стража, а значит найдёт и вора. Он вернёт свое и ничто не остановит его на пути к Этерии. Ничто.

Он развернулся и тем же неспешным, абсолютно уверенным шагом покинул пасть Змея. Исполинское существо, выполнив свою роль хранителя пустоты, медленно, беззвучно, как призрак, погрузилось обратно в золотые воды, не оставив на поверхности ни малейшего следа, ни всплеска. Лео ступил на палубу «Бриза Мечты». Ветер, как по команде, снова наполнил паруса из облачной парчи. Его путь только начинался по-настоящему. И первым пунктом на новой, не отмеченной ни на одной карте дороге, стал таинственный вор с его потерей на шее. И он уже ненавидел его, не зная ни имени, ни лица.

Глава 3: Стеклянный взгляд

Воздух в квартире был неподвижным и безвкусным, как всегда. Кондиционер беззвучно выжигал из него все живое, оставляя лишь стерильную прохладу, пахнущую озоном и пластиком. Хани стояла посреди гостиной, бесцельно глядя на пылинки, пляшущие в луче света из окна. Она только что вернулась из дома детства, и на ней словно остался налет той самой затхлости, прилипчивый и тяжёлый. Казалось, мельчайшие частицы пыли с того чердака впитались в волосы, въелись в кожу, в самую душу. Она механически потерла пальцы, пытаясь стереть это ощущение, но оно не пропадало.

Рука инстинктивно потянулась к сумке, висевшей на спинке стула. Пальцы нащупали под тонкой тканью твёрдый, ребристый корешок. Книга. Её существование здесь, в этом современном, выхолощенном пространстве, казалось чудом, анахронизмом. Прикосновение к нему вызывало странное, двойственное чувство – нечто среднее между щемящей тревогой и смутным, едва уловимым обещанием чего-то, что она боялась даже назвать надеждой.

И в этот момент, словно почувствовав её минутную слабость, зазвонил телефон. Резкая пронзительная трель, от которой она вздрогнула всем телом, хотя и ждала этого. Она всегда ждала этого звонка, в глубине души. На экране горел неизвестный номер. Обычно она бы не стала отвечать, отправив в забвение одним движением пальца. Но что-то – может, остаточная нервозность от визита в старый дом, может, липкое предчувствие, подползшее из глубины подсознания, – заставило её поднести холодный стеклянный прямоугольник к уху. Может, дело было в книге, лежавшей в сумке. Её тяжесть, её физическое присутствие создавали иллюзию тыла, некоего оплота, из которого можно было принять этот бой.

– Алло? – её собственный голос прозвучал хрипло и неуверенно.

– Мисс Хани. – голос с другой стороны был низким бархатистым и нарочито спокойным. Он тёк, как густой чересчур сладкий мед, и от этого было ещё неприятнее. Каждое слово было выверенным, отполированным, как галька на морском берегу, но где-то на самых высоких, почти ультразвуковых частотах сквозил едва уловимый, стеклянный скрежет, царапающий слух, будто по поверхности идеального льда проводят осколком стекла. Это был голос, который знал себе цену и знал, что его слушают. Голос, который был инструментом и оружием одновременно. Голос мистера Сирена.