Полная версия

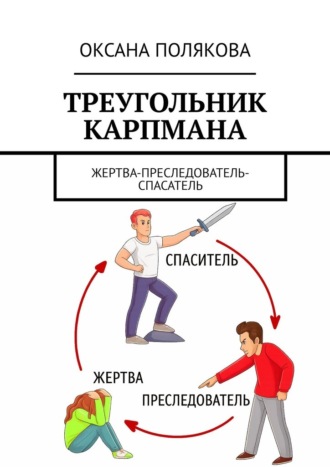

Треугольник Карпмана. Жертва-преследователь-спасатель

Треугольник Карпмана

Жертва-преследователь-спасатель

Оксана Полякова

© Оксана Полякова, 2025

ISBN 978-5-0068-1211-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Раздел I. Введение в тему

Глава 1. Зачем нужна эта книга

Каждый из нас хотя бы раз в жизни оказывался в ситуации, где всё повторялось по одному и тому же сценарию. Вы вроде бы стараетесь поступать правильно, говорите «да» просьбам других, стремитесь к гармонии, но в итоге чувствуете усталость, обиду и пустоту. Или наоборот – вы отстаиваете своё мнение, требуете справедливости, но вместо понимания получаете конфликты и ещё большее напряжение. А может быть, вы не раз оказывались в роли того, кто спасает и поддерживает других, а в итоге слышали упрёки и обвинения, будто вы сделали недостаточно?

Если вы узнали себя хотя бы в одном из этих примеров – значит, вы знакомы с треугольником Карпмана, даже если никогда не слышали этого названия.

Мы все играем роли

Жизнь похожа на театр, и у каждого человека есть роли, которые он бессознательно разыгрывает. Кто-то чаще чувствует себя Жертвой – «меня не ценят», «мне тяжело», «почему это всегда со мной?». Кто-то склонен становиться Преследователем – «ты опять всё сделал не так», «я же говорила!», «как можно быть таким беспомощным?». А кто-то выбирает роль Спасателя – «давай я помогу», «я всё сделаю за тебя», «без меня ты не справишься».

На первый взгляд, эти роли разные. Но объединяет их одно: все они держат нас в замкнутом круге, где нет настоящего решения, а есть только игра, ведущая к усталости, конфликтам и разочарованиям.

Почему это важно именно для вас

Может показаться: «Ну и что, все иногда ссорятся, обижаются или помогают другим». Верно. Но проблема в том, что треугольник Карпмана становится не эпизодом, а образом жизни. Люди годами варятся в этих сценариях, не замечая, что теряют свободу.

– Жертва перестаёт верить в собственные силы.

– Преследователь отталкивает от себя людей.

– Спасатель разрушает границы и лишает других возможности развиваться.

А вместе это создаёт атмосферу напряжения и боли – в семье, в отношениях, на работе.

Для чего нужна эта книга

Эта книга – не просто теория. Она написана для того, чтобы:

– Помочь вам увидеть невидимое. Вы научитесь распознавать роли, которые играете вы и окружающие.

– Показать выход. Мы разберёмся, как перестать застревать в треугольнике и построить зрелые отношения без игр.

– Дать практические инструменты. В книге будут упражнения, примеры и техники, которые помогут шаг за шагом изменить жизнь.

– Подарить осознанность и свободу. Вы сможете почувствовать себя Автором своей судьбы, а не заложником чужих сценариев.

Эта книга – не про других, а про вас

Очень часто, когда люди впервые знакомятся с треугольником Карпмана, они начинают «узнавать» своих близких: «Ага, вот моя мама – Жертва», «А начальник у меня точно Преследователь», «А вот подруга – чистый Спасатель». Это естественно. Но истинная трансформация начинается только тогда, когда вы замечаете: а какую роль чаще всего выбираю я сам?

Эта книга станет вашим зеркалом. Она мягко и честно покажет, где вы играете, где отдаёте силу, где теряете себя. И вместе мы найдём способы выйти из этого круга.

Итог

Зачем нужна эта книга? Затем, что она может стать ключом.

Ключом к пониманию себя и других. Ключом к свободе от игр, которые истощают. Ключом к новым отношениям – зрелым, уважительным, полным тепла и радости.

И, самое главное, она нужна для того, чтобы вы научились быть собой – без масок, без ролей, без бесконечных игр.

Это и есть первый шаг: признать, что треугольник есть. Следующие главы помогут вам понять, как он появился, и почему мы так легко в него втягиваемся.

Глава 2. История появления модели Стивена Карпмана

Чтобы понять, как работает треугольник Карпмана, полезно заглянуть в его истоки. Ведь эта модель не возникла из воздуха. Она родилась на пересечении идей психоанализа, транзактного анализа и практических наблюдений за тем, как люди общаются между собой.

Кто такой Стивен Карпман

Стивен Карпман (Stephen Karpman) – американский психиатр и психотерапевт, ученик знаменитого Эрика Берна, основателя транзактного анализа.

Карпман был ещё совсем молодым исследователем, когда в конце 1960-х годов начал искать простую и наглядную модель, объясняющую, почему люди попадают в разрушительные сценарии общения.

Его интересовало:

– почему люди, которые вроде бы хотят добра, постоянно ссорятся;

– почему одни и те же типы конфликтов повторяются в семьях, на работе, в дружбе;

– почему мы иногда чувствуем себя бессильными, хотя внешне всё выглядит «нормально».

И в 1968 году он предложил миру то, что позже назвали «драматическим треугольником Карпмана».

Связь с Эриком Берном и «Игры, в которые играют люди»

Эрик Берн, учитель Карпмана, создал теорию транзактного анализа – систему, которая объясняет человеческое поведение через взаимодействие трёх «эго-состояний»: Ребёнок, Родитель и Взрослый.

Берн заметил: большинство наших диалогов строится по заранее заданным сценариям. Он назвал это «играми».

Например:

– Муж постоянно опаздывает, жена его ругает. Он оправдывается, она злится – и так по кругу. Это игра.

– Коллега берёт на себя лишнюю работу, а потом жалуется на усталость. Это тоже игра.

Карпман вдохновился этой идеей и сделал шаг дальше: он показал, какие именно роли чаще всего встречаются в этих играх.

Как родился треугольник

Анализируя сотни диалогов, Карпман заметил повторяющуюся схему:

– один человек становился Жертвой (ему плохо, он страдает, он «бедняжка»);

– другой брал на себя роль Спасателя (он помогает, советует, вмешивается);

– третий – или даже тот же самый человек в другой момент – играл роль Преследователя (он обвиняет, критикует, наказывает).

Так появился треугольник – простая, но гениальная модель, которая объясняет динамику конфликтов и эмоциональных игр.

Первое признание и распространение

Статья Карпмана с описанием модели вышла в журнале транзактного анализа в 1968 году и сразу же вызвала большой интерес.

Почему?

Потому что она была:

– понятной – в отличие от многих сложных психоаналитических теорий, треугольник можно объяснить за 5 минут;

– универсальной – он одинаково хорошо работает и для семьи, и для бизнеса, и для политики;

– практичной – психотерапевты начали использовать модель прямо на сессиях, помогая клиентам осознавать свои роли.

Почему «драматический» треугольник

Карпман назвал его именно так – «драматический» – потому что жизнь в этих ролях похожа на спектакль. У каждого есть своя «маска», своя реплика, своя позиция.

Но в отличие от театра, где актёры могут снять костюм и уйти домой, в жизни люди часто застревают в этих ролях годами.

Распространение идеи по миру

Со временем треугольник Карпмана стал одним из самых популярных инструментов в психологии и коучинге. Его используют:

– психотерапевты – чтобы помочь клиентам осознать сценарии;

– бизнес-тренеры – чтобы учить управленцев строить здоровую коммуникацию;

– педагоги – чтобы выстраивать отношения с детьми;

– семейные консультанты – чтобы выводить пары из постоянных конфликтов.

Фактически, треугольник Карпмана стал языком описания конфликтов. Он позволил людям быстро распознавать, что именно происходит, и искать способы изменить сценарий.

Почему вам важно знать об истории

Зачем мы уделили внимание истории появления модели?

Потому что понимание корней помогает глубже осознать ценность.

– Это не «поп-психология», выдуманная блогерами.

– Это модель, проверенная десятилетиями практики.

– Она выросла из серьёзной психологической науки и многолетних наблюдений.

И если миллионы людей по всему миру используют её для улучшения своей жизни, значит, она работает.

Итог

Модель Карпмана появилась как попытка объяснить, почему мы снова и снова играем в одни и те же игры.

Сегодня, спустя более чем полвека, она остаётся актуальной, потому что человеческая природа не изменилась.

И теперь у вас в руках есть шанс не просто узнать её теоретически, а научиться применять её к своей жизни.

Дальше мы перейдём к истокам ещё глубже – к играм, которые описал Эрик Берн. Именно они стали фундаментом, на котором Карпман построил свою модель.

Глава 3. Игры, в которые мы играем: от Берна к Карпману

Прежде чем понять, как работает треугольник Карпмана, важно осознать, на какой фундамент он опирается. Этот фундамент был заложен Эриком Берном – выдающимся психиатром, автором книги «Игры, в которые играют люди», ставшей мировым бестселлером.

Что такое транзактный анализ

Берн предложил простую, но революционную идею: каждый человек в разные моменты времени действует из одного из трёх эго-состояний:

– Родитель – внутренний источник правил, запретов, наставлений. Это наш «внутренний взрослый», который когда-то был внешним – настоящие родители, учителя, авторитетные фигуры.

– Взрослый – рациональная часть, которая анализирует факты, принимает решения, видит реальность без искажений.

– Ребёнок – эмоциональная часть, полная желаний, страхов, радости, капризов.

В любой коммуникации мы постоянно «переключаемся» между этими состояниями.

Игры как повторяющиеся сценарии

Берн заметил, что люди часто взаимодействуют не прямо и честно, а через игры – скрытые сценарии, где у каждого есть своя роль.

Игра – это серия предсказуемых ходов, которая заканчивается неприятным исходом, но приносит участникам скрытую выгоду.

Примеры игр:

– «Почему бы вам не… – Да, но…»

– Один человек жалуется на проблему. Другой предлагает решение. Первый отвечает: «Да, но это не сработает». Второй снова советует, первый снова отказывается. В итоге советчик чувствует раздражение, а жалобщик получает подтверждение, что его ситуация безвыходна.

– «Смотри, что ты сделал!»

– Кто-то допускает ошибку (часто случайно), другой человек обвиняет и упрекает. В результате один чувствует вину, другой ощущает превосходство.

– «Без тебя я пропаду»

– Один играет беспомощного, другой – спасает. Но спасение никогда не ведёт к самостоятельности, игра повторяется снова.

Вторичная выгода игр

Почему люди играют в игры, если итог – всегда негативный?

Потому что у игр есть вторичная выгода.

– Жертва получает внимание.

– Спасатель чувствует свою значимость.

– Преследователь ощущает контроль и власть.

И хотя внешне результат неприятен (ссоры, усталость, обиды), внутренне каждый получает свою порцию «психологической еды».

Связь игр с треугольником Карпмана

Именно на этих наблюдениях Карпман построил свою модель. Он заметил:

– В играх люди почти всегда распределяются по трём основным ролям – Жертва, Преследователь, Спасатель.

– Роли не фиксированы – они могут быстро меняться прямо в процессе диалога.

– Без этих ролей игра просто не работает.

Например:

– В игре «Да, но…» жалобщик – Жертва, советчик – Спасатель, а в конце советчик часто превращается в Преследователя: «Ну ты сам виноват, что ничего не пробуешь».

– В игре «Смотри, что ты сделал!» один – Жертва, другой – Преследователь, а третий может влезть Спасателем: «Не ругай его так, он не хотел».

Таким образом, треугольник Карпмана стал наглядной схемой для игр Берна.

Почему мы «подсаживаемся» на игры

Игры похожи на привычку или зависимость. Мы повторяем их снова и снова, потому что:

– они знакомы и предсказуемы;

– они дают чувство эмоциональной вовлечённости;

– они поддерживают старые убеждения («мир против меня», «я должен всех спасать», «без контроля всё развалится»).

Карпман добавил важное открытие: игры всегда приводят к драме. Поэтому его модель и получила название «драматический треугольник».

Как это связано с вами

Возможно, прямо сейчас вы играете одну из игр, не замечая этого.

– Вы даёте советы, которые никто не просит.

– Вы ждёте, что кто-то догадается о ваших нуждах, а потом обижаетесь.

– Вы доказываете свою правоту до конца, даже ценой отношений.

Все эти ситуации – не просто «обычные конфликты», а именно игры, в которые нас вовлекают старые сценарии.

Итог

Эрик Берн показал, что жизнь полна скрытых сценариев.

Стивен Карпман сделал эти сценарии видимыми и понятными для всех, нарисовав треугольник из трёх ролей.

Понимая это, вы сможете увидеть: за многими вашими конфликтами и обидами стоят не реальные проблемы, а игры, которые можно прекратить.

В следующей главе мы разберём, почему люди так часто застревают в этих деструктивных сценариях, и что мешает выйти из них.

Глава 4. Почему люди застревают в деструктивных сценариях

Если вы когда-либо пытались изменить свои привычки, то наверняка сталкивались с ощущением: «Я понимаю, что это мне не полезно, но всё равно делаю». То же самое происходит и с психологическими сценариями. Мы знаем, что постоянные ссоры разрушают отношения, что спасательство истощает, что обвинения не помогают – и всё же снова и снова повторяем один и тот же круг.

Почему так происходит? Давайте разберёмся.

1. Сценарии формируются в детстве

В детстве мы учимся взаимодействовать с миром. Родители, учителя, близкие люди невольно задают нам первые «правила игры».

– Если ребёнок часто слышит: «Ты слабый», «Без меня ты не справишься» – он учится быть Жертвой.

– Если ребёнка постоянно критикуют, он может вырасти Преследователем, который сам неосознанно повторяет эту модель.

– Если в семье ценили жертвенность («надо помогать, даже если самому тяжело»), ребёнок становится Спасателем.

Таким образом, роли становятся частью нашей личности, и выйти из них потом очень трудно.

2. Вторичная выгода

Каждая роль даёт скрытую «награду».

– Жертва получает внимание и оправдание своей пассивности.

– Спасатель чувствует себя нужным и важным.

– Преследователь ощущает власть и превосходство.

Эта выгода действует как «психологический наркотик». Мы понимаем, что последствия плохие, но тяга к роли сильнее.

3. Эмоциональные «крючки»

Сценарии запускаются автоматически через эмоции.

Например:

– Вас критикуют → мгновенно включается роль Жертвы («меня снова не ценят»).

– Вы видите чужие страдания → включается Спасатель («я обязан помочь»).

– Кто-то нарушает правила → включается Преследователь («надо наказать»).

Эти реакции закреплены годами и происходят быстрее, чем вы успеваете подумать.

4. Страх перемен

Даже когда мы понимаем, что сценарий разрушителен, нас удерживает страх:

– «А кто я без этой роли?»

– «Если я перестану спасать, меня будут любить?»

– «Если я перестану обвинять, меня будут уважать?»

– «Если я перестану жаловаться, заметят ли меня?»

Старый сценарий кажется болезненным, но привычным. Новый – пугающим, потому что он неизвестен.

5. Социальное подкрепление

Общество часто поддерживает деструктивные роли.

– В культуре героизируется жертвенность («настоящая мать жертвует всем ради детей»).

– Агрессивность иногда воспринимают как силу («он жёсткий, значит, лидер»).

– Спасательство часто хвалят («он всегда придёт на помощь»).

Таким образом, роли кажутся «нормальными», хотя на самом деле они ведут к разрушению.

6. Повторение сценариев в отношениях

Один человек редко может застрять в роли сам по себе – ему нужны партнёры для игры.

– Жертва «притягивает» Спасателя.

– Спасатель «создаёт» Жертву.

– Преследователь «включает» Жертву.

Поэтому даже если вы решите выйти из сценария, окружающие могут бессознательно втягивать вас обратно: «Ты что, больше не будешь меня спасать?», «Ты что, теперь не будешь слушать мои жалобы?»

7. Ограниченная осознанность

Главная причина – мы не видим, что играем.

Сценарии настолько привычны, что воспринимаются как «нормальная жизнь». Человек думает:

– «Я просто заботливый» (Спасатель).

– «Я справедливо указываю на ошибки» (Преследователь).

– «Я объективно несчастен» (Жертва).

И только со стороны можно заметить, что это – игра, а не реальность.

Примеры из жизни

– Семья: Муж постоянно работает и устает. Жена жалуется: «Ты меня не слышишь». Он оправдывается, потом злится, она плачет. В итоге: Жертва (жена) → Преследователь (жена), Спасатель (муж), затем роли меняются. Этот круг может длиться годами.

– Работа: Начальник ругает сотрудника за ошибки (Преследователь). Сотрудник оправдывается (Жертва). Коллега вмешивается: «Ну хватит его ругать!» (Спасатель). Итог: все устали, а реальной пользы нет.

– Дружба: Подруга постоянно жалуется: «Мне никто не помогает». Вторая подруга спасает, тратит время и деньги. Потом чувствует злость: «Я столько для тебя делаю, а ты неблагодарная». Роли меняются.

Итог

Люди застревают в деструктивных сценариях потому, что:

– они знакомы с детства;

– они дают скрытую выгоду;

– они запускаются автоматически;

– их поддерживает общество;

– в них вовлечены другие люди;

– и самое главное – мы их не замечаем.

Но хорошая новость в том, что осознанность ломает этот круг. Как только вы научаетесь видеть игру – у вас

В следующей главе мы поговорим о том, почему треугольник Карпмана является универсальной моделью конфликтов и как он помогает объяснить самые разные жизненные ситуации.

Глава 5. Треугольник как универсальная модель конфликтов

Конфликты сопровождают человека всю жизнь. Они возникают в семье, на работе, в дружбе, в обществе. Где есть люди – там есть разногласия. Но почему одни конфликты помогают расти и находить решения, а другие превращаются в нескончаемую драму?

Ответ прост: дело не столько в самой проблеме, сколько в роли, которую мы выбираем. Именно здесь модель Карпмана раскрывает свою силу.

Конфликт – не всегда плохо

Сначала важно понять: сам по себе конфликт – это не зло.

– Конфликт помогает обозначить границы.

– Конфликт может привести к поиску нового решения.

– Конфликт иногда становится источником развития.

Но только в том случае, если он проживается из позиции зрелого Взрослого.

Когда же люди попадают в треугольник Карпмана, конфликт перестаёт быть способом роста и превращается в игру без победителей.

Почему треугольник универсален

Треугольник Карпмана универсален потому, что три роли – Жертва, Преследователь и Спасатель – охватывают почти все возможные модели деструктивного поведения.

– В любой ссоре можно найти Жертву – того, кто «страдает».

– Почти всегда есть Преследователь – тот, кто «нападает».

– И нередко появляется Спасатель – «добрый посредник» или тот, кто пытается исправить ситуацию.

Даже если участников всего двое, они способны быстро «перепрыгивать» из роли в роль.

Пример: семейные конфликты

Жена жалуется мужу:

– Ты никогда не уделяешь мне внимания! (Жертва).

Муж отвечает:

– Да ты сама постоянно всем недовольна! (Преследователь).

Жена плачет, муж жалеет:

– Ну ладно, не плачь, я попробую быть внимательнее. (Спасатель).

Через несколько дней всё повторяется снова.

Это классический пример того, как конфликт не приводит к решению, а крутится по кругу ролей.

Пример: рабочие конфликты

Начальник:

– Ты опять сделал ошибки в отчёте! (Преследователь).

Сотрудник:

– Я не успел, у меня слишком много задач! (Жертва).

Коллега вмешивается:

– Он и так старается, зачем его добивать? (Спасатель).

В итоге никто не обсуждает, как реально улучшить процесс работы. Все втянуты в драму.

Пример: социальные конфликты

В обществе мы тоже видим треугольник.

– Группы людей, считающие себя Жертвами («нас ущемляют»).

– Преследователи – те, кого обвиняют в угнетении или несправедливости.

– Спасатели – политики, активисты или лидеры мнений, обещающие «спасти» всех от проблем.

Такая динамика объясняет, почему многие социальные движения буксуют и вместо изменений рождают новые конфликты.

Универсальность треугольника объясняется его простотой

Три роли охватывают базовые человеческие стратегии:

– Позиция слабости и беспомощности (Жертва).

– Позиция силы и давления (Преследователь).

– Позиция заботы и вмешательства (Спасатель).

Каким бы ни был конфликт, рано или поздно люди начинают играть именно эти роли.

Почему это важно осознать

Как только вы начинаете видеть треугольник за любым конфликтом, у вас появляется новая оптика.

– Вы перестаёте воспринимать всё слишком лично.

– Вы видите не «плохого человека», а роль, которую он играет.

– Вы понимаете, что сами тоже склонны занимать определённую позицию.

А главное – вы получаете шанс выйти из сценария и перевести конфликт в конструктивное русло.

Итог

Треугольник Карпмана – это не просто психологическая модель. Это универсальная карта конфликтов, которая показывает, почему большинство споров заходит в тупик и повторяется снова и снова.

Понимая её, вы начинаете видеть закономерности там, где раньше был только хаос. И это первый шаг к тому, чтобы превратить конфликт из разрушительной драмы в источник роста и настоящего понимания.

В следующей главе мы поговорим о самом главном: как именно эта книга поможет вам изменить жизнь и выйти за пределы треугольника.

Глава 6. Как эта книга изменит вашу жизнь

Каждая книга, которую мы открываем, – это приглашение в путешествие. Но не каждое путешествие способно изменить вашу жизнь. Эта книга написана именно для того, чтобы сдвинуть вас с мёртвой точки, помочь выйти из старых сценариев и начать жить по-новому – осознанно, свободно и счастливо.

Почему изменения возможны именно сейчас

Многие люди десятилетиями играют свои роли, не замечая их. И кажется, что изменить что-то уже невозможно.

Но именно сейчас у вас есть уникальная возможность:

– Вы увидели саму модель – треугольник Карпмана. А значит, вы уже не сможете «не знать» о его существовании.

– Вы готовы посмотреть честно на себя. Это самое трудное, но и самое ценное.

– У вас в руках есть инструмент – книга, которая проведёт вас шаг за шагом.

И всё это значит: изменения реальны и достижимы.

Чему научит эта книга

– Распознавать роли в моменте

– Вы начнёте замечать: «Сейчас я снова в роли Жертвы» или «Сейчас я хочу спасать». Это как включить свет в тёмной комнате – всё становится видно.

– Осознавать свои внутренние выгоды