Полная версия

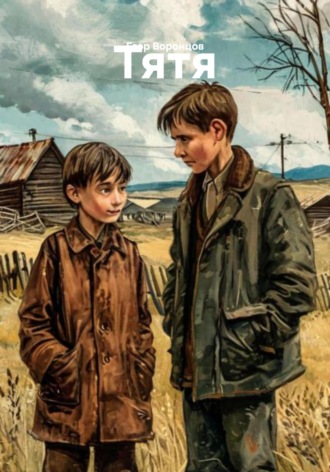

Тятя

Егор Воронцов

Тятя

(Повесть о карасях в сливочном соусе, собачьем хлебе и первом мирном улове)

Пролог

Для каждого человека утро начинается в своё время. Речь, конечно, не о банальных совах и жаворонках – случается, что в разные периоды жизни один и тот же человек вдруг просыпается то раньше, то позже. Этим летом Егор и Дима дали бы фору любым жаворонкам – в шесть утра они уже были на ногах. И это несмотря на то, что на календаре стоял июль, а школьные каникулы были в самом разгаре. Но спать даже до девяти совершенно не хотелось. Ещё бы – ведь это был первый год, когда дед доверил им свою лодку и рыболовные сети.

Деревня, где ребята проводили каникулы, расположилась между озером и болотом. Через неё текла маленькая речка, рассекая поселение на две части. Вода перетекала из озера в болото, словно пропадая в никуда. Никто точно не мог сказать, куда она девается – у каждого деревенского эксперта была своя версия. Кто-то считал, что она уходит в соседнее озеро за пятнадцать километров, другие утверждали, что вода остаётся в ряму у въезда в деревню. Его даже называли "домашним" – дойти до него любому жителю было недолго.

На берегу озера, в двадцати метрах от ближайшего огорода, лежала дедова лодка. До этого главного "аттракциона" лета ребятам нужно было пройти не больше полукилометра. Лодка не была ни привязана, ни пристегнута на замок – просто перевёрнутая вверх дном, с веслами и сиденьем внутри. В деревне, где жило не больше двухсот человек, никто не боялся, что имущество украдут. Да и кому? Лодок и вёсел в каждом дворе хватало, а там, где их не было, они и вовсе не требовались.

Это утро началось в полшестого, когда ночной туман ещё не успел рассеяться под восходящим солнцем. Белесая пелена, словно разлитое в воздухе молоко, скрывала детали пейзажа. Именно в этот час ребята отправились к озеру проверить сети, поставленные с вечера.

Сапоги сразу промокли от росы, и даже сквозь резину чувствовался неприятный холод. Быстро перевернув лодку, они перенесли её к воде. Первым сел Дима, следом, оттолкнувшись от берега, прыгнул Егор. Сегодня на вёслах был Дима, они менялись этой обязанностью. Вчера сети ставил Егор, значит сегодня снимать их предстояло ему, а везти к месту лова – брату.

– Что-то я не выспался… И холодно как-то… – пробормотал Егор, поёживаясь.

Дима, вставляя вёсла в уключины, бодро ответил:

– Да, прохладно. Я бы и сам поспал подольше, но дед говорил: "Не снимешь сети до восхода – поймаешь рыбу без головы!"

– Ага, сильно не терпится узнать, поймали мы чего или нет, – усмехнулся Егор.

Лодка плавно скользила по воде, минуя перешеек из лабзы – трясины, заросшей камышом. Преодолев это препятствие, они вышли на чистую гладь озера. Дима направился к ближайшему казыку, где была привязана первая сеть. Егор ловко поймал шест рукой, отвязал сеть и начал вытягивать её из воды.

– О! Смотри! – Дима ткнул пальцем в трепыхавшуюся рыбу.

Егор скривился:

– Вижу. И что? Шесть карасей… На один зубок, – ответил он деловито, стараясь не спугнуть удачу.

– Это же только начало первой сети! А у нас их пять, – возразил Дима.

Пока Егор собирал сеть, постоянно приподнимая её над водой, сон и утренняя вялость куда-то исчезли. То ли удача согрела рыбаков, то ли взошедшее над камышом солнце. Когда первая сеть оказалась в лодке, Дима поднял одного карася, всё ещё запутавшегося в ячейках. Рыбина изогнулась на солнце золотистой дугой.

– Смотри, какой жирный! Давай попросим бабушку пожарить их в сливках – пальчики оближешь.

Егор фыркнул, но в глазах уже мелькнул интерес:

– Ладно… Я бы сегодня и просто от жареных не отказался. Ну, раз уж ты хочешь со сливками – я за.

– А давай лучше попросим деда приготовить! У него рыба почему-то вкуснее получается.

Тем временем вторая и третья сети оказались в лодке. Улов был скромнее, зато сами рыбины – крупнее.

– Ты меня раздразнил жареной рыбкой. Сильно есть захотелось. Я теперь согласен на рыбу в сливках. А знаешь почему? – сказал Егор, вытягивая четвёртую сеть с семью карасями.

– Почему?

– Сегодня среда. Бабушка по средам печёт хлеб. Обожаю макать свежий хлеб во что-нибудь вкусное.

– Ну тогда решено – караси в сливках!

Последняя, самая большая сеть принесла всего одного карася, зато самого крупного. Довольные уловом, братья направились к берегу.

***

После возвращения предстояло выбрать рыбу из сетей, просушить и перебрать их от водорослей и чешуи, а потом помочь бабушке и деду почистить улов. Эти хлопоты были приятными и привычными.

Как только хлопнула калитка, из дома вышел дедушка Вася. Он добродушно улыбнулся и, тяжело дыша, спросил:

– Ну что, рыбаки? Как улов?

Василий Павлович страдал астмой, и в периоды обострений любая физическая нагрузка давалась ему с трудом. "Ничего путного сделать не могу, – махнёт рукой, – сразу задыхаюсь". Но внукам он никогда не отказывал.

– Немного поймали, сейчас покажем, – сказал Егор, доставая сети из мешка.

На стене летней кухни были вбиты специальные гвозди для просушки сетей. Пока Егор развешивал их, Дима спросил:

– Деда, дед, а ты приготовишь нам на обед «рыбу с помакушкой», как обычно?

– Что? Рыбой по макушке? Согласен, давай вон того… – пошутил Василий, указывая на самого крупного карася.

– Ну, деееда, – протянул Егор, – ты же понял, о чём Димка.

– Эх, внуууки, – ответил дед тем же тоном, – конечно приготовлю. Разве я могу вам отказать?

Из кухни уже доносился аппетитный запах завтрака и шкворчание яичницы, словно приглашающее всех к столу.

После сытной трапезы братья помогли деду почистить рыбу. Крупные экземпляры решили засолить и высушить, а более мелкие, "без метлики", станут сегодняшним обедом.

Летняя кухня была небольшой, но уютной. Низкие дверные проёмы, характерные для всех хозяйственных построек (дед, невысокий, около метра шестидесяти, не видел смысла делать их выше), не доставляли ребятам неудобств. Справа стояла печь, которую использовали редко – помещение было жилым только летом. У стены – диван советских времён, в углу – сервант. У одного из двух окон, напротив входа, располагался кухонный стол, у другого – бак с питьевой водой. Слева от входа стояла газовая плита с большим красным баллоном, на которой уже готовились караси в сливочном соусе.

Аромат жареной рыбы и сливок наполнил помещение. Бабушка Людмила накрывала на стол.

– Ну что, рыбаки? Всё готово, садитесь, – сказала она, окидывая внуков взглядом.

– Как вкусно пахнет! Обожаю такую рыбку! – Егор уже сидел за столом и барабанил ложкой по тарелке.

– Прекрати! И вообще, утром ты не хотел рыбу в сливках, – толкнул его Дима.

– Ну, то утром было, а теперь хочу, – ответил Егор, отвечая тем же.

– Осторожно! Горячо! – предупредил дед, неся к столу чугунную сковороду.

В золотистом соусе, спина к спине, лежали караси, почти полностью покрытые ароматной заливкой.

– Ну-ка, пробуйте!

Егор сразу выбрал самого крупного карася. Переложив рыбу в тарелку, он обмакнул кусок хлеба в соус, собравшийся на освободившемся месте сковороды, и с удовольствием откусил.

– М-м-м… Вот это да! Дед, как у тебя так вкусно получается? В чём секрет?

– Да какой секрет? – развёл руками Василий Павлович. – Я же всё на ваших глазах делал. Обычный рецепт.

Дима тем временем аккуратно отделял вилкой нежное мясо от костей. Постепенно сковорода пустела, соуса оставалось всё меньше.

Когда тарелки опустели, Егор отодвинулся от стола и потянулся.

– Всё… Объелся.

На краю его тарелки остался недоеденный кусок хлеба, пропитанный соусом.

Василий Павлович пристально смотрел на него.

– Хлеб доесть нужно. Не бросать же… Хлеб в сливочном соусе – и свиньям? – произнёс он тихо.

Дима и Егор переглянулись.

– Ну… Я уже наелся, – пробормотал Егор.

Дед покачал головой:

– Мне в детстве за такой кусок с дворнягой драться приходилось.

В кухне воцарилась тишина. Даже бабушка перестала убирать со стола.

– Вечером расскажу, – пообещал дед, отправляя хлеб себе в рот. – Как щуку ловили, как кисель варили… И как хлеб дороже золота был.

За окном задул ветер, и в его шуме Василию почудился скрип долблёной лодки, выплывающей на середину таёжной реки…

Часть 1. Голодные годы

Глава 1. Колбаса лето 1943 года

Вечером, часов в десять, все собрались в спальне. Комната была небольшая – две кровати: двуспальная возле теплой печной стены и односпальная с пуховой периной, которую бабушка Людмила каждый вечер старательно взбивала. Егор, как обычно, с разбегу плюхался на перину, радостно закапываясь в мягкие пуховые облака. Дима же предпочитал место у теплой стены, особенно зимой, когда от дымоходов шел такой жар, что можно было сушить варежки прямо на уступе.

Между кроватями стояло старое трюмо, служившее тумбочкой сразу для двух кроватей. На стенах висели два ковра – большой, ничем не примечательный, и маленький, "знаменитый" ковер с оленями, который многие помнят с детства.

Когда все устроились поудобнее, дед Вася глубоко вздохнул и начал свой рассказ:

– Родился я зимой 1936 года в деревне с забавным названием Колбаса. Ирония в том, что именно там я узнал, что такое настоящий голод. Название пошло от длинной-предлинной улицы, вытянувшейся вдоль таёжной речки Чека.

До войны жили мы неплохо. Семья большая – тятя, мама, бабушка (тятина мать) и мы, дети, четверо. Старшая сестра Маня к тому времени уже замуж вышла, в соседней деревне Тангиза жила, Шмагунихой ее теперь звали.

Когда бабушка к нам перебралась, считались мы зажиточной семьёй – целых две коровы было: наша и бабушкина. Да только вскоре бабка уговорила тятю нашу корову зарезать – мол, её бурёнка молока больше даёт. Тятя сопротивлялся, знал он её крутой нрав: "Вспылит – и с коровой уйдёт". Но в конце концов сдался.

А когда война началась. Тятя в трудовую армию ушёл, дядьки на фронт. Через полгода на дядьку Александра похоронка пришла, слава богу ложная, (только тогда мы этого не знали) и такое бывало. А его жена чахоткой заболела. Бабушка к ним переехала – и корову с собой забрала. Так и остались мы без кормилицы.

Ждали весны…

Я проснулся от странной боли в животе – не острой, а тупой, нудной, будто кто-то положил внутрь горячий булыжник и забыл его там. Попытался прижать ладонями – не помогало.

– Сонь… – толкнул я сестру. – Есть хоть что?

Соня приоткрыла один глаз:

– В печи лебеда осталась. Вчерашняя.

Скривился я. От этой гадости во рту потом весь день горечь стояла, будто жевал старые веники. Но живот болел так, что хоть камни жуй.

Сполз с печи, босые ноги шлёпнули по тёплому полу. Сделал шаг – и чуть не упал от слабости. Посмотрел вниз: живот был распухший, а ноги как палки. В избе стояла гробовая тишина – только муха в окно билась. В чугунке ещё тёплая похлёбка – серая жижа с плавающими листьями. Только зачерпнул ложкой – и замер.

За окном шаги.

Не мамины. Мама ходила быстро, бодро, а эти – тяжёлые, неуверенные. Оборачиваюсь к Соне, а она уже на ногах, палец к губам.

Дверь скрипнула.

На пороге стоял дядька. Высокий, но сгорбленный, будто невидимый мешок за плечами тащил. Лицо жёлтое, в морщинах. Глаза – странные, прозрачные, будто стеклянные.

– Чего вам, дяденька? – прошептала Соня.

Он кашлянул – нет, это был скорее смешок, хриплый и страшный.

– За хлебом… – голос будто золу глотал. – Мать где? Обещала хлеба дать…

Протянул руку – пальцы длинные, ногти чёрные, в грязи.

– Мама в огороде, – соврала Соня без запинки.

На самом деле мама с Настей ушли в Тангизу огороды полоть – за картошку. Своей у нас уже не было, даже пророщенные очистки три недели назад посадили.

Соня отступила назад, прижала меня к себе. В соседней комнате слышалось, как проснулась Нюра, но сидела тихо – не подавала голоса.

– Нет у нас хлеба, – твёрдо сказала Соня. – Сами лебеду едим.

Дядька головой покачал, и я увидел – по щеке у него слеза скатилась.

– Врёте… Все врут… – шагнул вперёд. – Наверняка, зерно припрятали на чёрный день. Так вот он и настал, день-то этот чёрный…

И тут Соня схватила со стола нож.

– Уходи! – голос дрожал, но рука – нет. Откуда только в ней храбрости взялось. – Закричу!

Он остановился. Посмотрел на нож, на Соню, на меня. Развернулся и вышел, дверь открытой оставив. Видел я, как он со двора вышел и к соседям побрёл.

– Сонь… – дрожал я. – Это… бандит?

Соня нож положила и вдруг обняла крепко. Нюра подбежала, и теперь мы втроём обнимались так, что боль в животе на миг отпустила.

– Нет, – прошептала Соня. – Просто голодный.

Дверь на крючок закрыла, чугунок достала.

– Ешьте.

Глянул я в чугунок – та же серая жижа.

– Не хочу.

– И я не хочу, – поддержала Нюся.

– Ешьте, – повторила Соня. – Иначе станете как он.

Взяли мы ложки, почти одновременно, и принялись похлёбку хлебать. Лебеда была горькая. Но ели мы её, потому что понимали – поживиться пока нечем. Вечером мама с Настей картошку принесут, тогда и заживём. А становиться как тот дядька – сумасшедшим от голода – совсем не хотелось.

Глава 2. Цыганский хлеб

Когда мама с Настей уже пришли из Тангизы. в нашей семье случился пир. Они принесли три картофелины и пару горстей зерна. На тот момент маленькая победа в битве с голодом.

А вечером, когда мы все сидели за столом и делили принесенную картошку, я видел, как мама украдкой смахивает слезу, глядя на наши худые лица. И в тот момент я понял – взрослею. Понял, что значит быть мужчиной в доме, где нет отца. Понял, что голод – это не просто пустой живот. Это испытание, которое либо ломает, либо делает сильнее.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.