Полная версия

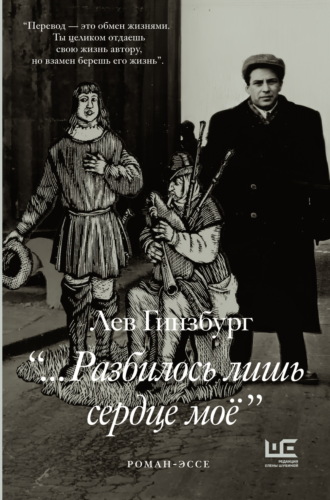

…Разбилось лишь сердце моё

Иногда в оригинале сам Эшенбах резко менял, сбивал стих, вводя в него фольклорные интонации: “Ах, знаю я такую, о коей я тоскую, я тоже безутешен и вроде бы помешан”. А вот уж совсем почти раёк:

Скажу вам без обману,Его женой я стану.Лишь он моя отрадаИ нам другого короля не надо!..Мне эти строки были особенно дороги, потому что перевод создавался во внутренней полемике с теми, для кого “Парцифаль” был произведением только мистическим, бесплотным, оторванным от земных треволнений и насущных человеческих дел и забот.

Я старался использовать в тексте все, что могло послужить опровержением этой, с моей точки зрения, неверной концепции. Напротив, я был убежден, что “Парцифаль”, при всем своем мистицизме, имеет под собой прочную народную, жизненную основу. Эта основа проступала в своеобразных сюжетных построениях, – например, в мгновенных победах, которые одерживает герой, было нечто от сказок, от народных баллад и песен, где, как по мановению волшебной палочки, происходит расправа над силами зла и мгновенно торжествует добро, или в чрезвычайно живом, ядреном рассказе о волшебном Клингсоре, наказанном за свое распутство и злодейское бессердечие.

Насмешка над злой силой – один из любимых народных мотивов. Перехитрить черта или злого волшебника – какая это утеха для народной души, какая вера в свои собственные силы в эти истории вложена! И если у Вагнера Клингсор – всемогущая мистическая и неумолимая субстанция, подвергшаяся некоей таинственной операции, то у Эшенбаха он, скорей, мерзкий похотливый колдун, и расправа с ним происходит куда более лихо и решительно:

Сталь сверкнула и – долойТо, чем любовник удалойПеред женщинами похвалялся!..С тех пор Клингсор скопцом остался…В подобных эпизодах стих звучал задорно, в парных рифмах одна рифма словно на лету подхватывала другую, чудо что были за парочки: “отрубил – протрубил”, “Азии – голубоглазее”, “храмовник – терновник”! Все подсказал подлинник…

За рифмой важно было следить, не теряя упругость стиха, и осторожно снижать не из подлинника взятую, а от чужих немецких переводов идущую чрезмерную патетику, не меньше остерегаясь забористости, излишней хлесткости и лихости.

Например, в сцене с Гурнеманцем Парцифаль, приехав в крепость Грагарц, чуть не становится мужем его дочери – прекрасной златокудрой Лиасы, однако он “в Грагарце с нею не останется, он к новым похожденьям тянется, к неведомым событьям” – и категорическое резюме: “Супругами не быть им!”

Рифмы “останется – тянется”, “событьям – не быть им” могли настроить читателя на облегченный, полуюмористический лад, который, как мы уже видели, иногда присутствует в оригинале, особенно в авторских комментариях. Эту казавшуюся порой неуместной чрезмерную живость у Эшенбаха всегда нейтрализует таинственная возвышенность. Так, в сцене с Лиасой после “супругами не быть им!” шла “мотивация”:

Он ощущает странный зов,Идущий прямо с облаков.Зов, полный обещанья…Так пробил час прощанья.Несмотря на кажущуюся легкость, многие строки давались с трудом, то и дело возникали неожиданные, почти непреодолимые препятствия.

Для развития сюжета существенным считается эпизод, в котором Парцифаль, еще наивный юноша, в сшитом матерью шутовском наряде, не ведая, что творит, убивает отважнейшего из рыцарей – Красного Итера, случайно попав ему дротиком в глаз. Парцифаль надевает поверх своей одежды снятые с убитого “стальные латы боевые”, и вот уже Итер похоронен, а другой рыцарь, Иванет, сооружает на могиле крест из злосчастного дротика, прибитого поперек какой-то доски, – дело не слишком хитрое, на которое сам Эшенбах отвел всего несколько строк… Однако в переводе доска никак не “прибивалась” к дротику, вся процедура не укладывалась в заданный размер. Чего только я не перепробовал! “Он доску к дротику прибил…”, “И дротик прикрепив к доске…”, “Прибита к дротику доска…” – все не то, не видно, что сооружается именно крест. Как это пояснить?

Я работал над этими строчками почти месяц, до полного физического изнеможения, пока наконец не получилось:

Где Парцифаль? Простыл и след…Уже он скрылся за горою…А тело юного герояПокрыл цветами Иванет.И по законам здешних местСоорудить решил он крест,Всем видимый издалека:Злосчастный дротик ПарцифаляИ поперечная доскаСей скорбный крест изображали…Надолго пришлось сделать перерыв…

Пятая песнь начиналась с уведомления читателя о том, что ему предстоит в этой песне узнать, то есть со своеобразной “аннотации”.

Вот – в дословном переводе – тот материал, которым я в данном случае располагал:

“Тех, кому еще охота услышать о том, куда попадает тот, кого Авентюра послала в дальние странствия, ожидает безмерно большое чудо. Пусть дитя Гамурета скачет далее. У моих участливых слушателей есть причина пожелать ему удачи, ибо случится так, что он испытает великое бедствие, однако обретет в конце концов почет и радость…”

Преобразуясь в стихи, комья слов рассасываются, речевые конструкции облегчаются, содержание вливается в созданную для него форму:

Спешу заверить тех из вас,Кому наскучил мой рассказ,Что расскажу в дальнейшемО чуде всепервейшем.Но перед тем как продолжать,Позвольте счастья пожелатьСыну ГамуретаПричина есть на это.Сейчас ему, как никогда,Грозит ужасная беда:Не просто злоключенья,А тяжкие мученья.Но я скажу вам и о том,Что все закончится потомПолнейшею удачей:Не может быть иначе!К нему придут навернякаПочет и счастье… А пока…А пока Парцифаль продолжает свой путь по лесу, среди нехоженых дорог, очень напоминая собой дюреровского всадника… Я же ломал голову над тем, как разнообразить рифмы на Парцифаль: сталь, даль, печаль, Грааль, жаль, хрусталь, скрижаль, и даже февраль, все, кажется, кроме “кефаль”, было использовано!

Важное значение имела реставрация сложных материализованных средневековых метафор. Автор мог превратить в многозначительную метафору самое обычное, ходовое выражение, употребляемое на каждом шагу, например: “Ты заключена в моем сердце”. Эшенбах тут же ловит сказавшего это на слове: “Подумайте только, что творится! Способна ль взаправду уместиться большая женщина в маленьком сердце? Через какую такую дверцу она в сердце входит, как дорогу туда находит?..”

Безусловно, в такой реализации словесных клише есть оттенок юмора. В романе много непонятных, темных мест, и сам Эшенбах вовсе не собирается их расшифровывать. Но вот отшельник Треврицент, персонаж в высшей степени благостный, в разговоре с Парцифалем утверждает, что грех Каина состоит в том, что он “непорочности лишил мать своего отца”. “Такого быть не может!” – восклицает “простец” и выслушивает разъяснение – раскрытие метафоры:

Земля, что ДЕВСТВЕННО цвела,Адаму МАТЕРЬЮ была.Ну а причиной срамаСтал Каин, СЫН Адама!Когда он Авеля убил,Он землю кровью обагрил.И, кровью орошенная,Невинности лишенная,Земля от ВНУКА зачалаПервоисток земного зла.И это означалоВсех наших бед начало…В ходе перевода я обнаруживал пристрастие Эшенбаха к контрастам, к резким столкновениям материй “высоких” и “низких”, просторечий и изысканной, придворной лексики, усложненных метафор и банальностей, почти непристойной эротики и необычайного целомудрия. В “Парцифале” множество раз рифмуется “wir” и “lir”[46] – в XIII веке эта рифма была столь же избита, как у нас “любовь – кровь”, но тут же, рядом, – редчайшие ассонансные рифмы, диковинные звукосочетания.

Из бесчисленности контрастов возникало ощущение бесконечного многообразия мира, изменчивой сущности человеческой души. В самом начале своего романа Эшенбах утверждал право человека на “сомнение” (zwievel), потому что “порой ужиться могут вместе честь и позорное бесчестье”, что люди подобны сорокам, которые “равно белые и чернобоки”, и что в душах людей “перемешались рай и ад”. Важно лишь не отчаяться, не “извериться вконец”, не избрать “один лишь черный цвет”.

Только поняв эту великую гуманистическую идею Эшенбаха, убедившись, что передо мной не просто эффектные литературные приемы, а суть, я стал все более внимательно присматриваться к контрастам и по возможности все чаще использовать их в переводе.

Конечно, реставрации поддавалось далеко не все. Приходилось удалять куски омертвевшей ткани: утомительные, длинные и бессодержательные эпизоды, которые уже ничего не могли сказать современному читателю, многословие, когда оно становилось невыносимым. Отчетливо проступали сюжетные слабости, немотивированность иных поступков, ходульные приемы рыцарских романов. Однако эти свойства можно было устранять лишь с большой осторожностью, в самых крайних случаях. Гораздо чаще их приходилось сохранять, восстанавливать.

Причуды времени, выверты средневековой фантазии виделись в рассказе о первых днях супружеской жизни короля Гамурета:

Носил герой поверх кольчугиРубашку царственной супруги,В которую была онаВ часы любви облачена.И в той священнейшей рубашкеОн в битвах не давал промашки…В конце свидания ночногоРубашку получал он снова.Их восемнадцать набралось,Пронзенных копьями насквозь.Я опускал в переводе ряд подробностей, но не смог опустить, скажем, подробнейшего перечня камней, который в одном эпизоде, очевидно, был весьма важен автору: “Каменья, что украшали кровать, я бы хотел здесь вам назвать. Итак, это были: карбункул, агат, сапфир, изумруд, аметист, гранат, берилл, опал, халцедон, алмаз, турмалин, бирюза, рубин, топаз…” Мне были дороги и такие следы авторского мышления, где он посреди пышной тирады вдруг говорил, что “лик героя напоминал… щипцы”! Именно щипцы, потому, оказывается, что “подобными щипцами дам, слишком ветреных сердцами, вполне возможно удержать, лишь надо посильнее жать!..”

Я читал эти строки в подлиннике и думал о языке перевода: не маловато ли у меня архаизмов?

Передача архаизмов давно уже является предметом переводческих дискуссий, хотя никто, конечно, не в состоянии точно сказать, откуда и какие брать для перевода старинных текстов старые слова, не считая затасканных и неизбежных “коль”, “сколь”, “столь”, “ежели”, “нежели”, “вкушать”, “вотще” и пр.

Спасительная лексика начала и первой четверти XIX века может оказаться слишком современной в переводе стихов того же XIX столетия и слишком старомодной в переводе текста века XIII.

Дело, очевидно, не только в лексике, но и в интонации, в манере речи, в ее темпе, а также и в том, какой угол зрения выбирает переводчик. Несомненно одно: подавляющее большинство произведений, какому бы веку они ни принадлежали, в оригинале написаны современным (по отношению к своему времени) языком. Дело переводчика решать, что из этого следует: то ли что он должен подчеркнуть удаленность той, некогда живой и современной языковой стихии от нашей, сегодняшней, то ли восстановить изначальную живость звучания… Память, эрудиция, художественный такт, сама жизнь подскажут наиболее подходящие для этого слова.

Что касается меня, то я старался, чтобы груз архаизмов не давил стих, предпочитая тяжеловесным архаизмам легкий, как бы условный налет старины. В текст архаизмы лишь вкрапливались. Добрую службу мне сослужил немецко-русский словарь Тиандера[47], где русский перевод значений дан на лексическом уровне 1911 года. Всевозможные пособия напомнили, что значит “бармица”, “шишак”, “наручи”, “валет”, “кравчий”; из них я позаимствовал драгоценную терминологию: “пробный турнир”, “большой турнир”… В запасе у меня были и средневековые костюмные термины, например: “шаперон”, “роб”, “бегуин”, “нарамник”.

Кстати сказать, независимо от того, есть ли на это указание в подлиннике или нет, переводчик должен хорошо представлять себе внешность персонажей, видеть их жесты, должен уметь мысленно одевать их в соответствующие костюмы. Названия блюд, предметов, деталей одежды не только обогащают лексику перевода, но и делают ее достоверной и естественной.

В “Парцифале” надо было восстановить и другое: момент импровизации. Хотелось, чтобы читатель ощутил атмосферу, в которой создавался роман. Так называемый эффект присутствия достигался самым тщательным воспроизведением всех признаков прямого контакта автора с аудиторией, с публикой: насмешек, перемигиваний, перебранок (“А вы меня не торопите!.. Коль неохота слушать вам, другому слово передам…”), авторских замечаний, вызванных реакцией слушателей, а также пауз, когда рассказчик, задумавшись, ищет подходящее слово, неожиданных отступлений от плавного повествования, брошенных вскользь замечаний, реплик (“…и в том даю вам слово, что часто голодает… ах!.. Кто?.. Я! Вольфрам фон Эшенбах…”) – иначе говоря, всего, что только великая сила искусства удерживает от того, чтобы стать простым рифмоплетством, болтовней в рифму…

4“Парцифаль” отличается нравственным максимализмом. Это главное, что интересно нашему времени, этим роман более всего дорог.

В “Парцифале” духовные поиски и сомнения ведут к истине через добро, страдание и сострадание.

Суть добра —В том, чтобы душа была добра…Эта прописная, казалось бы, истина чрезвычайно и важна, и сложна.

В романе есть и любовь со всеми ее причудами, и вера в своем вечном столкновении с неверьем, и рождения, и смерти, бесконечное множество невосполнимых утрат и чудо неожиданных обретений, встреч, возвращений. “Парцифаль” – свод человеческих знаний, которые, как выясняется, все вместе взятые стоят меньше, чем просто сострадание, слово “сердечного участья”, представляющего собой высшую этическую ценность.

Попав в Мунсальвеш, молодой Парцифаль оказывается перед лицом двух начал: земного блаженства, воплощенного в Граале, и безмерного земного страдания, которое олицетворяет мучимый страшным недугом, вечно зябнущий король Анфортас. Памятуя, однако, что рыцарю не пристало задавать вопросы, Парцифаль не решается спросить несчастного, что с ним. Таким образом, Парцифаль ставит рыцарское “вежество” выше сострадания не из жестокости или душевной черствости, а из приверженности строгому рыцарскому этикету, иначе говоря, ставит официальную сословную этику выше общечеловеческой.

Роковой этот поступок в один миг круто изменяет его судьбу. Вместо того чтобы избавить Анфортаса от жестоких мучений (только “Вопрос, исполненный участья” мог принести исцеление) и самому стать королем Грааля, Парцифаль обречен теперь на тягчайшие испытания, на неприкаянность, на долгие изнурительные странствия, а главное – на совершение новых грехов. В действие вступает так называемый автоматизм вины, когда тяжелое преступление неумолимо влечет за собой вереницу других. В романе отразились некоторые суждения о категории вины Блаженного Августина. В наказание за совершенный грех человек теряет нравственную ориентацию (состояние, которое Августин обозначал термином “ignorantia”) и обречен на совершение злых дел. В этом смысле грех, совершенный Парцифалем в Мунсальвеше по отношению к Анфортасу, является своего рода возмездием за еще более тяжкий грех, совершенный до этого: убийство Красного Итера…

В романе Эшенбаха путь к искуплению вины лежит через мучительное познание жизни. Только познав жизнь во всех ее проявлениях, от возвышенной, святой любви (Сигуна) до подлого коварства, злодейства и низости (сенешаль Кей, Клингсор), обретя утраченную было веру, Парцифаль вновь попадает в Мунсальвеш, задает Анфортасу спасительный вопрос, находит свою жену Кондвирамур и становится владыкой Грааля.

Итак, поиски святого Грааля – труд нравственный, путь к нему есть путь познания окружающего мира и самого себя, обретение Грааля – обретение Истины.

Да, я Вольфрам фон Эшенбах,За совесть пел, а не за страхИ за своим героем следомОт поражений шел к победам…Но высшая из всех побед —Проживши жизнь, увидеть свет,Не призрачный, а настоящий,От чистой Правды исходящий.Не просто по миру брести,А Истину вдруг обрести…Вот эту авторскую идею и должен был выразить перевод. Читатель должен был получить произведение гуманное, не приемлющее зла ни в каком виде, требующее от человека не какой-нибудь мелочной и пошлой “отзывчивости”, а готовности бесстрашно ринуться в бой с несправедливостью и жестокостью, туда, где раздается крик боли, мольба о помощи.

…Медленно шел по залу оруженосец, подняв кверху копье, с острия которого стекала красная струя крови.

И это вот что означало:Все человечество кричалоИ в исступлении звалоИзбыть содеянное зло.Все беды, горести, потери!..Какая важная, пронзительная мысль! Как насущно это требование – “избыть содеянное зло”, которого в мире накопилось столько, что уже выдержать невозможно – кровь хлынула. Неужели за оруженосцем закроется сейчас резная дубовая дверь и он так и пройдет со своим кровоточащим копьем, никем не замеченный?.. Этот оруженосец появляется в Мунсальвеше в разгар пиршества, перед выносом Грааля, как напоминание, предостережение…

Парцифаль видел и оруженосца, и копье, но молчал. Он был слишком добросовестен, слишком кроток (“Скромность, а не спесь ему задать вопрос мешает и права спрашивать лишает”), слишком корректен в своем отношении к этому миру (“Молчать его заставил свод рыцарских старинных правил”), чтобы вмешиваться. Но в мире, где властвует зло, общепринятые добродетели оборачиваются опасными пороками. Так, против собственной воли, Парцифаль становится причиной страданий и смерти своей горячо любимой матери Герцелойды, его необдуманные поступки ранят сердце Сигуны и Кундри, он виновник тяжелых переживаний Ешуты и Куневары, невольный убийца Красного Итера. К пятой песне, то есть даже еще до встречи с Анфортасом, невинный, наивный и отважный юноша несет на себе крест тяжких нравственных преступлений: такова и рациональность порочного мира. В этом мире наивность бесконечно опасна, а глупость преступна.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Воспоминания поэта, переводчика и литературного критика Аполлона Григорьева (1822–1864), впервые собранные под одной обложкой лишь в 1930 г., стали примечательным образцом автобиографической прозы XIX в. С детальными комментариями они были опубликованы в серии “Литературные памятники” в 1980 г., когда Л. Гинзбург завершал работу над книгой собственных воспоминаний.

2

Поэтические произведения Франсуа Вийона (1431(1432)–1463; наст. имя Франсуа де Монкорбье), последнего из знаменитых поэтов французского Средневековья, были опубликованы в №№ 1 и 7 журнала “Иностранная литература” за 1956 г. Множество переводов были выполнены еще совсем юным Ильей Эренбургом в 1910-е гг., в период его парижской эмиграции, а позднее подверглись переработке уже повзрослевшим писателем.

3

“Лагерь Валленштейна” – первая часть драматической трилогии Фридриха Шиллера, включающей также “Пикколомини” и “Смерть Валленштейна” (1797–1800). Историческим прототипом центральной фигуры стал Альбрехт Венцель (Венцеслав) Евсевий Валленштейн (Вальдштейн), (1583–1634), генералиссимус имперских войск во время Тридцатилетней войны.

4

Тридцатилетнюю войну 1618–1648 гг. принято считать первой общеевропейской войной. Она представляла собой масштабную серию вооруженных столкновений между габсбургским блоком (испанские и австрийские Габсбурги, католические князья Германии, поддержанные папством и Речью Посполитой) и антигабсбургской коалицией (германские протестантские князья, Франция, Швеция, Дания, поддержанные Англией, Голландией и Россией). Габсбургский блок выступал под знаменем католицизма, а антигабсбургская коалиция (особенно вначале) – протестантизма.

Поэзия, возникшая на разных языках в период Тридцатилетней войны, выявляет историческую общность европейских культур и отражает эпоху, о которой Лев Гинзбург в предисловии к сборнику своих переводов “Немецкая поэзия XVII века” (1976) писал: “Человеческий дух метался от надежды к отчаянию, от глубокой подавленности и пессимизма к безудержному жизнелюбию, от мрачного религиозного мистицизма к обожествлению самого человека – центра мироздания, венца всего сущего”. В связи с этим переводчик формулирует важную для науки задачу, до сих пор сохраняющую актуальность: “Еще, очевидно, предстоит выявить «общий знаменатель», связывающий между собой, скажем, немца Грифиуса и испанца Гонгору, англичанина Джона Донна и итальянца Марино, чеха Яна Амоса Коменского и поляка Яна Морштына, русского поэта Симеона Полоцкого и украинского – Григория Сковороду…”

5

Ваганты (лат. vagantes, от vagari – “скитаться”) – в средневековой Западной Европе бродячие студенты, представители низшего духовенства, школяры. Расцвет вольнодумной, антиаскетической, антицерковной литературы вагантов, в основном песенной, пришелся на XII–XIII вв.

6

С 7 мая по 11 сентября 1785 г. 25-летний Фридрих Шиллер жил на окраине Лейпцига в деревне Голис – на верхнем этаже дома, возведенного в 1717 г. как одноэтажная жилая крестьянская постройка. Во второй половине XVIII в. горожане облюбовали предместье Голис для летнего отдыха. Поэтому жилой дом, как и многие другие в деревне, был надстроен для получения недорогих квартир, которые можно было сдавать в теплое время года. Именно под крышей и ютился Шиллер, работая над драматической поэмой “Дон Карлос” и первой версией знаменитой оды “К радости” (1786). С 1848 г. это здание стало музеем Шиллера.

7

Лев Гинзбург был призван в армию в сентябре 1939 г. студентом-первокурсником ИФЛИ служил на Дальневосточном фронте, сразу после срочной службы став участником Великой Отечественной войны.

8

Раёшный стих – форма народного стиха со смежными рифмами и нередко элементами белого стиха. Раёшник сочинялся для народного кукольного театра, бродячих балаганов, вертепа. Выступления нередко были импровизированными. Термин происходит от слова “раёк”. В России XVIII–XIX вв. так называли ящик с отверстиями, снабженными увеличительными стеклами, через которые зрители на ярмарках рассматривали вращающиеся внутри картинки, а также показ таких картинок, сопровождавшийся шутливыми пояснениями, прибаутками.

Немецкая разновидность раёшника – книттельферз или, что ближе к немецкому произношению, книттельферс, “ломаный стих”. Он был излюбленным стихом Ганса Сакса (1494–1576), в значительной степени повлиявшего на историю немецкой литературы, в особенности – на творчество Гёте и его последователей.

9

Основным результатом этой переводческой работы стала книга “Немецкая поэзия XVII века в переводах Льва Гинзбурга” 1976 г., подготовленная издательством “Художественная литература”, однако несколько значимых стихотворений были опубликованы ранее, в сборнике “Страницы немецкой поэзии в переводах Льва Гинзбурга” 1970 г.

10

Петер Ульрих Вайс (1916–1982) – немецкий писатель, художник и кинематографист, с 1939 г. живший в Швеции, автор романов и пьес острой социально-критической направленности. Широкую интернациональную известность Вайсу принесла пьеса “Marat/Sade” (“Марат/Сад”, полное название: “Преследование и убийство Жан-Поля Марата, представленное актерской труппой госпиталя в Шарантоне под руководством господина де Сада”). Она была впервые сыграна в 1964 г. на сцене Театра Шиллера в Западном Берлине.

11

Стефан Хермлин (1915–1997) – немецкий писатель и переводчик с французского, участник антифашистской борьбы; после 1949 г. жил в ГДР, став одним из ее самых известных литераторов. Автор поэтических произведений, рассказов, автобиографической повести “Вечерний свет” (1979) и литературно-критических эссе.

12

Маргарита Алигер (1915–1992) – русская советская поэтесса, журналистка и переводчица, автор поэмы о Зое Космодемьянской “Зоя”, за которую в 1943 г. была награждена Сталинской премией (Государственной премией СССР), известна также своей мемуарной прозой.

13

Йоганнес (Йоханнес) Бехер (1891–1958) – немецкий писатель-коммунист. Его первая книга стихов “Распад и торжество”, опубликованная в 1914 г., обнаруживает влияние экспрессионизма. Мастер поэзии большого города, рано примкнувший к революционным кругам, государственный деятель ГДР.

14

Хеб – один из самых древних городов Чехии, история которого начинается с XI в. Его немецкое название – Эгер. В ходе Тридцатилетней войны он был дважды захвачен шведами и сильно разрушен, городские стены и укрепления были срыты в 1808–1809 г., однако ряд построек все еще хранит память об Альбрехте Валленштейне, полководце Тридцатилетней войны, жизнь которого привлекла внимание Шиллера и побудила его создать трилогию “Валленштейн” 1799 г.