Полная версия

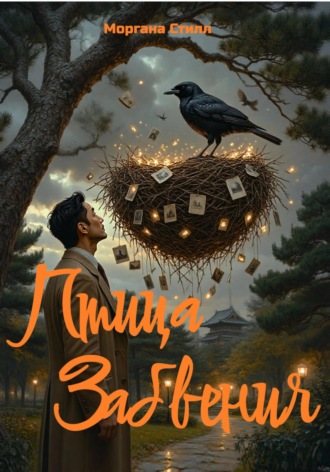

Птица Забвения

Моргана Стилл

Птица Забвения

Книга первая: Тень крапивника

Часть 1: Эхо исчезновений Глава 1. Монохромные дни профессора КисимотоСлучайный дождь, накрапывавший с самого утра, к полудню превратился в нудную, монотонную завесу, за которой мир расплывался, теряя очертания и цвета. Стоя у огромного окна аудитории на третьем этаже, Кэйта Кисимото наблюдал, как капли, сливаясь в ручьи, рисуют на стекле причудливые, лишённые смысла узоры. Его собственное отражение – сорокадвухлетний мужчина в очках с простоватой оправой, с лицом, которое уже давно перестало быть молодым, но так и не приобрело выразительности зрелости, – накладывалось на этот абрис мокрого Токио, создавая ощущение двойной экспозиции на старой плёнке.

За его спиной, в аудитории, царила ленивая, сонная тишина, нарушаемая лишь мерным скрипом мела о доску и его собственным голосом. Он вёл лекцию по миграционным путям японских белоглазок для курса второкурсников. Слова, отточенные годами повторения, выходили автоматически, без участия сознания. Он мог бы читать этот материал во сне. И, возможно, так оно и было.

– Таким образом, несмотря на кажущуюся хаотичность, маршруты строго зависят от магнитного поля Земли и унаследованных, инстинктивных карт, – произнёс он, оборачиваясь к полупустым рядам.

Взгляды студентов были устремлены куда угодно, только не на него: в экраны смартфонов, в окна, на собственные конспекты, где аккуратные строчки давно сменились каракулями. Лишь пара человек в первом ряду делали вид, что слушают, но их глаза были пусты и неподвижны. Кэйта не испытывал к ним раздражения. Он и сам давно перестал находить в своём предмете что-то, способное вызвать живой интерес. Орнитология когда-то была для него не наукой, а языком, на котором говорит мир, полный тайн и чудес. Теперь это был лишь набор данных, классификаций и сухих фактов. Пыльный архив, в котором он был единственным и бессменным смотрителем.

Звонок спас его, разрезав тишину резким, пронзительным звуком. Студенты зашевелились, застучали откидными сиденьями, загудели. Кэйта кивнул, давая им отбой, и отвернулся к доске, делая вид, что стирает с неё формулы и схемы, хотя на самом деле просто давал им беспрепятственно уйти. Ему не хотелось встречаться ни с чьим взглядом, отвечать на вопросы, которые никто не собирался задавать.

Когда аудитория опустела, он наконец опустил тряпку и подошёл к своему портфелю, старому, потёртому, купленному ещё в аспирантуре. Из него он достал папку с заявлениями на продление грантов – бумажная рутина, которую он ненавидел больше всего на свете. Это была не наука, а её бледная, бюрократическая тень.

Он вышел из корпуса последним. Дождь почти прекратился, но небо оставалось свинцово-серым, низким, давящим. Он пошёл по мокрым асфальтовым дорожкам кампуса, не замечая окружающих. Его мысли кружились вокруг одного и того же заезженного круга: лекция, гранты, одинокий ужин, старые пластинки, сон. Завтра всё повторится снова. Его жизнь была похожа на пластинку с заевшей иглой – один и тот же монотонный звук, одна и та же царапина в бесконечном повторе.

Он дошёл до станции, протиснулся в вагон полупустого поезда, уставился в окно на мелькающие задние дворы Токио – серые бетонные коробки, спутниковые тарелки, верёвки с бельём. Ничего, что могло бы вырвать его из этого оцепенения.

Ключ повернулся в замке с тихим щелчком, который всегда звучал неожиданно громко в тишине его прихожей. Квартира встретила его запахом старой бумаги, пыли и лёгкой затхлости, которую не мог победить даже сквозняк из открытого окна. Она была такой же, как и его жизнь: функциональной, чистой, но абсолютно безликой. Мебель – стандартный набор из сетевого магазина. Книги – аккуратные ряды в стеллажах. На полке – коллекция джазовых пластинок, доставшаяся от отца. Единственное, что нарушало строгий порядок, – стопки научных журналов и распечаток, громоздившиеся на полу у дивана.

Он бросил портфель на стул, прошёл на кухню, поставил чайник. Пока вода закипала, он стоял у окна, глядя на огни города, зажигающиеся в вечерних сумерках. Где-то там кипела жизнь, что-то происходило. Но здесь, за этим стеклом, царила тишина. Такая же абсолютная и неестественная, как та, что, по легенде, окружала птицу, которую тщетно искал его отец. Крапивника-харизодаса. Птицу-призрак.

Он потянулся к верхней полке за банкой с чаем и вдруг замер. Его взгляд упал на фотографию в простой деревянной рамке. Он и отец, лет двадцать назад, на орнитологической станции в Хоккайдо. Отец, улыбающийся, с биноклем на шее, положил руку ему на плечо. Сам Кэйта, молодой, с горящими глазами, полный веры в то, что все великие открытия ещё впереди.

Он отвернулся от фотографии. Чайник засвистел, разрывая тишину пронзительным, одиноким звуком. Ещё один день подходил к концу. Совершенно ничем не примечательный. Плоский. Лишённый смысла.

Он налил кипяток в кружку, наблюдая, как чаинки поднимаются со дна и медленно начинают окрашивать воду в бледно-жёлтый цвет. Ему вдруг страшно захотелось взять и бросить эту кружку об стену, чтобы услышать грохот, треск, чтобы что-то нарушило эту раздражающую, давящую гармонию безразличия.

Но он не сделал этого. Он просто вздохнул, поставил кружку на стол и потянулся к папке с заявлениями. Вечер только начинался.

Бумаги раскидались по кухонному столу, образуя архипелаг скуки посреди гладкого, безликого океана столешницы. Каждая строчка в заявлении на грант была упражнением в самоуничижении: нужно было одновременно преувеличить значимость своего исследования – «революционный прорыв в понимании навигации воробьинообразных» – и принизить собственные амбиции, уместив их в рамки скудного бюджета, которого едва хватит на новую партию биноклей и проезд до ближайшего леса.

Ручка в его пальцах замерла над графой «Ожидаемый научный вклад». Что он мог написать? Что надеется найти доказательства существования птицы, в которую никто, кроме него и его покойного отца, не верил? Что его работа – это не поиск нового вида, а попытка оправдать жизнь, уже прожитую зря? Его собственный вклад в науку измерялся не открытиями, а количеством прочитанных лекций и аккуратно составленных отчетов. Он был не первооткрывателем, а хранителем пустого музея.

Он отшвырнул ручку. Она покатилась по столу и упала на пол с глухим пластиковым стуком. Звук был на удивление громким в тишине квартиры.

Взгляд снова упёрся в фотографию. В глаза отца. В те годы они казались ему бездонными, полными тайны и мудрости. Теперь он видел в них лишь упрямство фанатика, потратившего жизнь на погоню за миражом. И своё собственное юношеское восхищение – наивное, глупое.

Чувство вины подкатило комом к горлу, знакомое и горькое. Он мог бы быть рядом в последние месяцы. Вместо того чтобы сидеть в душной комнате общежития в Кембридже и писать диссертацию, которая никому не была нужна, он мог бы слушать последние, прерывистые рассказы отца о пепельной птице, что молчит громче любого крика. Но он выбрал карьеру. Правильный, рациональный путь. И оказался здесь, в этой тихой, монохромной клетке, которую построил себе сам.

Он встал, подошёл к стеллажу с пластинками. Пальцы сами нашли нужную обложку – потёртую, с выцветшим изображением саксофониста. «John Coltrane – Ballads». Отец обожал эту запись. Говорил, что в этой музыке есть та же тишина, что и в природе, – не пустота, а напряжённое, живое ожидание. Пауза между нотами, в которой и рождается истинный смысл.

Он поставил пластинку на проигрыватель, опустил иглу. Первые же аккорды фортепиано наполнили комнату, густые, как тот вечерний дождь за окном. Но сегодня музыка не принесла утешения. Она звучала как эхо из другого мира, доносящееся сквозь толстое стекло. Он слышал мелодию, узнавал каждую ноту, но не мог прочувствовать её. Как будто между ним и музыкой встала невидимая преграда.

Он закрыл глаза, пытаясь представить отца здесь, в этой комнате. Сидящим в том же кресле, с чашкой чая, качающим головой в такт саксофону. Но образ был тусклым, размытым, как старая фотография, выцветшая на солнце. Детали расплывались. Он не мог вспомнить тембр его голоса, когда тот напевал эту мелодию. Не мог вспомнить, как пахли его старые твидовые пиджаки – табаком и полевыми травами.

Это было самым страшным. Не то, что отец умер. А то, что он постепенно умирал во второй раз – в его памяти.

Кэйта резко встал, зацепившись ногой за стопку журналов. Бумаги рассыпались по полу с шелестящим вздохом. Он не стал их собирать. Он прошёл в спальню, не включая света, и повалился на кровать, уставившись в потолок.

За стеной кто-то включил телевизор, приглушённые голоса дикторов доносились сквозь бетон. Кто-то смеялся. Где-то жила другая, шумная, яркая жизнь. А он лежал здесь, в своей раковине тишины, и чувствовал, как время медленно, но верно стирает его самого, как ластик стирает карандашный набросок.

Он не знал тогда, что это было лишь началом. Что тишина, которую он так лелеял и от которой так уставал, готовилась стать абсолютной. Что всего через несколько дней в его монохромный мир влетит беззвучное крыло и унесёт с собой сначала ключи, потом мелодию, а затем и куски его самого.

Но пока был только вечер, тихий джаз из гостиной и далёкие огни Токио за окном, которые он уже перестал замечать.

Снаружи, на холодном бетоне балкона, в густеющих сумерках, что-то шевельнулось. Маленькое, пепельно-серое. Совершенно беззвучное.

Глава 2. Пыльные архивы и призрак отца

На следующее утро Кэйта проснулся с тяжестью в висках и ощущением, что он не отдыхал ни минуты. Сон был беспокойным, обрывочным: ему снились поля, залитые неестественно ярким лунным светом, и чьи-то торопливые шаги, которые он никак не мог догнать. Последним образом перед пробуждением был силуэт птицы, сидящей на голой ветке на фоне багрового заката. Она не пела, не двигалась – просто существовала, безмолвная и всепонимающая.

Он заварил крепкий кофе, пытаясь прогнать остатки сна. Взгляд снова и снова возвращался к фотографии на полке. К отцу. К тому самому биноклю, который сейчас лежал на верхней полке шкафа, задвинутый в самый угол и заставленный коробками. Кэйта не пользовался им годами. Предпочитал новую, цифровую технику, которая давала чёткое изображение, но не имела души. А тот старый бинокль пах кожей, потом и упрямством – точь-в-точь как его отец в последние годы.

Внезапное, почти физическое побуждение заставило его отставить чашку. Он не стал разбирать бумаги с пола, не взглянул на расписание лекций. Вместо этого он пододвинул к шкафу стул, встал на него и протянул руку к той самой верхней полке.

Пыль густым слоем лежала на картонных коробках. Он смахнул её, и частицы закружились в воздухе, попав в узкую полосу утреннего солнца. Он снял первую коробку. На боковине корявым почерком отца было выведено: «Полевые заметки. 1998-2001».

Сердце его учащённо забилось. Он не открывал эти коробки с тех пор, как разбирал вещи отца после похорон. Тогда боль была слишком острой, и он просто перевёз все архивы к себе, задвинул в шкаф и попытался забыть.

Он принёс коробку на кухню, поставил на стол рядом с недопитым кофе и откинул крышку. Пахнуло старыми чернилами, пылью и чем-то ещё – терпким запахом прошлого, что на мгновение перекрыл запах кофе.

Наверху лежала папка с пометкой «Харизодас». Рука Кэйты дрогнула, когда он взял её. Внутри были не машинописные тексты, а рукописные заметки, сделанные отцовской рукой на листах в клетку, на оборотах старых счетов, на салфетках из закусочных. Отец всегда записывал всё сразу, боясь упустить малейшую деталь.

Кэйта начал читать. Сначала это были сухие отчёты: даты, координаты, погодные условия. Но постепенно сквозь строки стало проступать что-то иное – одержимость.

*«17 октября 1999. Озеро Асиноко. Следов нет. Местные рыбаки смеются, говорят, что старый сумасшедший ищет птицу-невидимку. Но я чувствую. Она здесь. Та тишина, что наступает перед рассветом, – это её дыхание».*

«3 марта 2000. Префектура Ниигата. Встретил старика в деревне у подножия гор. Говорит, его дед видел птицу, что не поёт. Описание совпадает. Говорит, она забирает забытые имена. Суеверие. Но почему тогда холодок пробежал по спине?»

Кэйта читал, и голос отца оживал в его голове – тихий, настойчивый, с той самой интонацией, которую он уже не мог вспомнить вчера вечером. Он чувствовал его разочарование каждой пропущенной строкой, его надежду – каждой новой зацепкой.

И вдруг его пальцы наткнулись на листок, выпавший из основной стопки. Это была не аккуратная заметка, а что-то вроде черновика, набросанного впопыхах. Чернила были размазаны, буквы – неровными, будто рука дрожала.

«Сэйрю-эн. Парк Голубого Дракона. Сообщение от сторожа. Слышал странные звуки – не песня, а… тишина. Говорит, по ночам в зарослях у старого колодца. Такое чувство, будто воздух застывает. Должен проверить. Если она и есть где-то, то только там. Последняя ниточка».

Даты не было. Но Кэйта знал – это была одна из последних записей. Перед тем как болезнь окончательно свалила отца с ног, перед тем как он перестал говорить о птицах и просто смотрел в окно больницы, словно ожидая, что она появится там, на подоконнике.

Кэйта откинулся на спинку стула. Парк Сэйрю-эн. Он знал это название. Когда-то, в детстве, это было популярное место для пикников. Но потом его забросили, городская управа перестала выделять деньги на содержание, и он постепенно зарос, стал призраком на карте, местом для подростков, ищущих уединения, и бездомных.

Отец так туда и не съездил.

Чувство вины накатило с новой силой, жгучее и острое. Он сидел здесь, в своей чистой, тихой квартире, с грантами и отчётами, в то время как последняя ниточка, за которую так отчаянно цеплялся его отец, так и осталась нераспутанной.

Он посмотрел на часы. У него была лекция через два часа. Но мысль о том, чтобы снова стоять перед равнодушными лицами и говорить о миграциях, которые никого не волновали, внезапно показалась ему кощунственной.

Он аккуратно сложил листки обратно в папку, словно это были не бумаги, а реликвии. Потом подошёл к компьютеру, отменил лекцию, написав декану скупое письмо о внезапной болезни. Он почти никогда не врал, и слова на экране казались ему чужими.

Затем он открыл карты. Вбил название парка. Он находился на самой окраине Токио, добраться можно было только с пересадками. Дорога займёт больше двух часов.

Солнце уже поднялось выше, его лучи падали на открытую коробку с архивами, освещая пыль, которая всё ещё кружилась в воздухе. Кэйта смотрел на неё и чувствовал, как что-то ломается внутри его привычного, распланированного мира. Ломается тихо, беззвучно, точно так же, как исчезала птица с отцовских страниц.

Он не искал открытия. Он даже не искал правды. Он просто хотел замкнуть круг. Сделать то, что не успел отец. Возможно, именно это и придавало его решению такую тягучую, неотвратимую тяжесть.

Он вышел на балкон, чтобы подышать воздухом, и его взгляд автоматически скользнул по перилам – пусто. Лишь голуби на соседней крыше ворковали, нарушая утреннюю тишину. Но на холодном бетоне, в том самом месте, где он заметил движение прошлым вечером, лежало маленькое, тёмное пёрышко. Пепельно-серое, с едва уловимым перламутровым отливом.

Он поднял его. Оно было невесомым и холодным.

Глава 3. Парк Сэйрю-эн: карта из памяти

Дорога на окраину оказалась долгой и утомительной, словно путешествие не через город, а через временные пласты. Блестящие небоскрёбы и оживлённые торговые кварталы постепенно сменялись ничем не примечательными жилыми районами, а затем и вовсе уступили место индустриальным зонам с низкими, длинными складами и заборами из гофрированного металла. За окном электрички мелькали грузовые составы, поросшие бурьяном пустыри, одинокие бетонные столбы с оборванными проводами. Воздух в вагоне, сначала наполненный ароматами парфюма и кофе от спешащих на работу пассажиров, теперь пах пылью и остывшим металлом.

Кэйта чувствовал себя не в своей тарелке. Его городской костюм и портфель выглядели здесь инородно, как маскарадный костюм, надетый не к месту. Он ловил на себе редкие, безразличные взгляды других пассажиров – пожилой женщины с авоськой, полной овощей, рабочего в замасленной спецовке. Он был для них призраком из другого, далёкого Токио, того, что сиял на открытках.

Он достал распечатку карты со станции и свой смартфон. На цифровой карте парк Сэйрю-эн обозначался блёклым зелёным пятном, без деталей и дорожек. Улицы вокруг него имели странные, обрывистые очертания, как будто картографы махнули на это место рукой. Навигатор то и дело терял сигнал, заставляя стрелку, обозначающую его местоположение, беспомощно крутиться на месте.

Он вышел на безлюдной платформе станции, название которой ничего ему не говорило. Воздух был холоднее, чем в центре, и пах влажной землёй и прелыми листьями. Следуя скупым указаниям карты, он свернул с главной дороги в лабиринт узких улочек, застроенных одноэтажными домиками с потемневшими от времени деревянными фасадами. Жизнь здесь замирала, текла медленнее. Где-то лаяла собака, доносился звук молотка, но в целом царила гнетущая тишина.

И вот, наконец, он упёрся в него.

Парк Сэйрю-эн не был огорожен забором или хотя бы цепью. Его границу обозначала лишь разница в растительности – ухоженные кусты у частных домов резко сменялись хаотичными зарослями дикого бамбука, кедров и чего-то колючего, с широкими листьями. Входом служили два кривых, покрытых мхом каменных столба, между которыми когда-то, вероятно, висели ворота. Теперь лишь ржавые петли торчали из камня, словно кости скелета.

Кэйта остановился, внезапно охваченный иррациональной нерешительностью. Он смотрел на тропинку, уходящую вглубь чащи. Она была едва заметной, протоптанной скорее животными, чем людьми. Воздух над парком казался гуще, свет – иным, более приглушённым, хотя солнце стояло высоко. Звуки города – гудки машин, отдалённый гул поездов – сюда не долетали. Их поглощала зелёная стена.

Он сделал шаг вперед, пересекая невидимую границу. Температура упала на несколько градусов. Влажный, насыщенный запахом гниения и цветущей жимолости воздух обволок его, как саван. Он шёл по тропе, которая то сужалась, то почти полностью исчезала, заставляя его продираться сквозь папоротники и цепкие ветки. Под ногами хрустел прошлогодний лист и хлюпала влажная земля.

Парк был не просто заброшенным. Он был забытым. Забытым настолько, что, казалось, начал забывать сам себя. Руины беседок и каменных фонарей тонули в зелени, становясь частью ландшафта. Каменная статуя лисы, покровительницы древнего святилища, на которое, видимо, и был когда-то наложен парк, была почти полностью скрыта мхом, лишь один глаз сверкал во мраке, как черная бусина.

Кэйта шёл медленно, его учёный ум автоматически отмечал детали: породы деревьев, следы на земле, пение птиц. Но здесь было непривычно тихо. Обычные городские воробьи и голуби облетали это место стороной. Изредка доносилась трель какой-то невидимой птицы, но она звучала глухо и обрывисто, словно из-за толстого стекла.

Он достал компас. Стрелка дрогнула и беспокойно закружилась, прежде чем снова успокоиться, показывая на север. Но Кэйта был почти уверен, что север сейчас в другой стороне. Здесь законы физики, казалось, слегка искривлялись, подчиняясь иной логике.

Он углублялся всё дальше, и чувство тревоги росло, смешиваясь с щемящим чувством ностальгии по чему-то, чего он никогда не знал. Он видел остатки каменных мостов через заросшие ряской пруды, в чёрной воде которых неподвижно стояли карпы-кои, похожие на расплывчатые тени. Он видел скамейки, сломанные пополам поваленными деревьями.

И он всё время чувствовал, что за ним наблюдают. Не человек – что-то иное. Само место, может быть. Древние камни, деревья, тишина. Он был здесь непрошеным гостем, нарушителем спокойствия.

Солнце начало клониться к западу, отбрасывая длинные, искажённые тени. Силуэты деревьев вытягивались, становясь зловещими и незнакомыми. Кэйта понимал, что скоро стемнеет, а блуждать здесь в темноте было бы безумием. Пора было возвращаться. Чувство долга перед отцом было сильным, но инстинкт самосохранения оказался сильнее.

Он уже собрался разворачиваться, как вдруг его взгляд упал на что-то в стороне от тропы. Между стволами двух старых кедров, в небольшой ложбинке, стоял каменный колодец. Его очертания были почти скрыты зарослями плюща, но круглое отверстие, чёрное и бездонное, было отчётливо видно.

И на краю этого колодца, на обломке каменной ограды, сидела она.

Глава 4. Беззвучный взмах

Она была меньше, чем он представлял. Не больше дрозда. Оперение – не яркое, не броское, а матово-пепельное, словно припудренное дорожной пылью. И только клюв, длинный и изящно изогнутый, отливал тусклым перламутром, словно старая, потускневшая пуговица.

Она сидела совершенно неподвижно. Не поворачивала голову, не чистила перья. Её чёрные, бездонные глаза, лишённые блеска, были устремлены куда-то в пространство перед собой, но Кэйта с абсолютной, животной уверенностью знал – она видит его. Видит насквозь.

Он замер, не смея пошевелиться, боясь спугнуть. Его сердце колотилось где-то в горле, кровь гудела в ушах. Но странно – этот страх был не острым, не парализующим. Он был… благоговейным. Таким, каким, должно быть, был страх у древнего человека, увидевшего божество.

Он медленно, с невероятной осторожностью, поднял руки к глазам, инстинктивно желая протереть их, проверить, не мираж ли это. Но нет. Она оставалась на месте. Реальная. Плотная. Молчаливая.

Его научный ум, заточенный на классификацию и анализ, беспомощно буксовал. Harizodas troglodytes japonicus. Миф. Призрак. Птица, которую его отец искал всю жизнь. И она была здесь. На краю заброшенного колодца в забытом богом парке.

Он сделал неуверенный шаг вперёд. Сухая ветка хрустнула у него под ногой с звуком, громоподобным в этой абсолютной тишине. Он зажмурился, ожидая, что всплеск крыльев, шелест перьев нарушат заклятие.

Но ничего не произошло.

Он открыл глаза. Птица всё так же сидела на своем месте. Она не улетела. Она даже, казалось, не заметила его присутствия. Или заметила, но сочла не заслуживающим внимания.

Ещё шаг. Теперь он видел её отчётливо. Каждое перышко, каждый коготок, вцепившийся в шершавый камень. Он ждал хоть какого-то звука – дыхания, шёпота крыльев, щелчка клюва. Но тишина вокруг неё была иной, чем в остальном парке. Это была не отсутствие звука, а его поглощение. Как если бы вокруг птицы существовала невидимая сфера, в которую не проникали никакие вибрации.

Он был всего в пяти метрах. Достаточно близко, чтобы разглядеть, что в её чёрных глазах не было ни угрозы, ни любопытства. Ничего. Лишь плоское, безразличное отражение окружающего мира – стволов деревьев, серого неба, его собственного замершего лица.

Его рука сама потянулась к карману, к смартфону. Нужно было заснять это. Доказательство. Для науки. Для себя. Для отца. Движение было медленным, плавным, но птица, наконец, среагировала. Не взлетела. Не испугалась. Она просто повернула голову. Всего на несколько градусов. И посмотрела прямо на него.

Взгляд был не живым, не осознанным. Он был подобен взгляду статуи – древним, нечеловеческим, всевидящим. В нём не было ни злобы, ни доброжелательности. Лишь холодная, бездонная пустота.

И в этот миг Кэйта понял. Он понял, почему отец потратил на это всю жизнь. Это не была птица. Это была идея. Воплощённая тайна. И она была страшнее и прекраснее всего, что он мог себе представить.

Он задержал дыхание. Его палец замер над кнопкой камеры.

Птица медленно, с неземным, почти церемониальным спокойствием, повернула голову обратно, к колодцу. Казалось, она полностью потеряла к нему интерес.

А затем она просто… исчезла.

Не было взмаха крыльев, не было всплеска света или тумана. Одна секунда – она была там. Следующая – её не стало. На камне, где она сидела, не осталось ни пера, ни отпечатка лап. Лишь лёгкое движение воздуха, будто от расходящихся кругов на воде после падения невидимого камня.

Кэйта стоял, не двигаясь, ещё несколько минут, вглядываясь в пустое пространство. Его разум отказывался верить. Может, это был мираж? Галлюцинация, вызванная усталостью и напряжением?

Но он знал. Он знал, что видел её.

Воздух вокруг снова зазвучал. Вернулось пение невидимых птиц, шелест листьев на ветру. Парк снова стал просто парком – заброшенным, тихим, но больше не потусторонним.

Он подошёл к колодцу, почти бегом, и положил ладони на холодный камень, где только что сидела птица. Камень был холодным и шершавым. Ничего особенного.

Он заглянул в чёрную дыру колодца. Оттуда пахло сыростью и тлением. Глубину было не разглядеть.