Полная версия

Под грифом юности

Иоланта Сержантова

Под грифом юности

Дождя куранты

Музыка, если это музыка. всегда витает в воздухе.

Кто-то умеет поймать её в невод памяти, кому-то это не дано,

и кидается он за нею в омут вечности, в чём был…

Тишину бездонного поднебесья нарушали внятные звуки осторожных шагов. То последыш ливня касался мокрыми босыми пятками настеленной загодя листвы.

Небо было тихо, умытый ливнем воздух по-утреннему свеж, но земля едва успевала поворачиваться, подставляя бока под дождь, что крадучись, от ствола к стволу, пробирался по лесу, трогая с нежною мечтательной улыбкой гранитных колонн осин, белого мрамора берёз и прочих, не менее ценных, потрафляющих более основательности, нежели роскошеству.

Тот дождь не мог не таиться, ибо ливень, которого сопровождал, уже отбыл туда, где его заждались или наперекор. Но как ни выдумывай причин быть, теперь пришёл его черёд, дождя, припрятанного запазухой листвы и занавесом тумана.

Он верно был в сговоре с самим лесом, иначе не объяснить, отчего в ладошке даже самого малого листа было припрятано довольно воды: от весомой, пролитой с небес лужицы, собранной из многих капель, до брызг капели, – невидной, заметной только лишь заденешь рукавом проходящий мимо куст, да окажешься как бы ни с чего мокрым, так что сухими останутся только подошвы. Ежели, конечно, не случилось перед тем потревожить зеркальной поверхности налитого в дорожную колею неба.

Полные дождевой водой канавы и овраги не торопились выпить её всю разом, но цедили сквозь зелёные усы трав и мягкую щетину мха.

Сосновые иглы делали «козу», забавляясь с листьями дуба, кой не считали зазорным брать с пауков и божьих коровок за перевоз от берега до берега. С первых они тянули шелка, а с весёлых жучков, вероятно, песни, которых никто никогда не слыхивал.

А в тени лозы дождь играл на перевёрнутых кверху дном вёдрах нечто, схожее с тихим колокольным перезвоном. Заучивая подслушанное у ветра однажды, он повторял без счёта, дабы после сыграть где-нибудь, для кого-то, кто сделает шаг в сторону от суеты и станет слушать прикрыв глаза:

– Тан, та-да-там, та-дам, та-дам…

А вы думали, чей у курантов глас?! То-то и оно…

Музыка, если это музыка. всегда витает в воздухе.

Люди из гаража

Люди из гаража – наше особенное достояние. Умелые во всём. Начиная от "починить замок" до "латания душевных пробоин"…

В раннем детстве, с серьёзным видом они разбирают игрушечные машинки, в юности по винтикам мотоцикл, потом уж приходит время техники посерьёзнее.

Впрочем… Что может быть серьёзнее для мальчишки, чем приладить на место колёса, закрепить кузов до щелчка, проверить, надёжен ли руль. Такой мальчишка доверяет только себе и своему умению закрутить так, чтобы держалось, ибо он чувствует, понимает – когда стоит ещё чуток поднажать, а когда уже хватит.

И конечно, бывало он шалил, щеголяя умением зежечь спичку двумя пальцами левой руки о коробок, не без того, но какой радостью у него загорались глаза при возможности разобраться в том, что ещё не попадало в его руки.

Есть среди моих приятелей такой же. Как-то раз я поинтересовался у него, в чём секрет его умения разбираться во всём, и он ответил, что никакого секрета нет, просто отец приносил ему каждый день новую игрушку.

– Которую я неизменно проверял на «как это тут всё устроено».

– И не ругали родители?

– Нет, что ты! Поощряли пытливость! Знаешь… я тут вспомнил, как однажды отец подарил мне клюшку. Замечательную, крепкую, красивую… И вот у всех разбиваются, а у меня нет! Как назло прямо. я уж и так её, и эдак. Пришлось ломать насильно.

– Как это?!

– Ну, как-как, – сунул в отверстие бетонного забора, согнул, она и хрястнула. С неохотой, натужно, но поддалась. Так слоны делают в зоопарке с палками, я видел.

– Выкинул после клюшку?

– Зачем же! Пара дощечек, четыре болта насквозь… сносу ей после не было! Такие голы забивал…

Люди из гаража – они наши, особенные, умелые во всём. Начиная от "починить замок" до "латания душевных пробоин"…

Мальчишки… навсегда

– Ты в детстве кораблики из сосновой коры вырезывал?

– Зачем?

– Ну чтобы по луже погонять!

– А… Нет. Мы в детстве спички гоняли.

– Это как?

– По весне нашу улицу пересекали бурные потоки. Так мы с товарищами кидали спички в воду, каждый свою, и бежали, глядели, чья скорее до дороги доплывёт.

– И не тонули?!

– Бывало, что тонули.

– А как называлась ваша улица?

– Беговой.

– Вот вы и бегали!

– А вашу?

– Ростовская.

– В честь города?

– Хотя бы!

– Да что ты обижаешься? Нашу назвали Беговой, потому что ипподром там был. И вход сводчатый как раз от нашей улицы.

– Арка!

– Ну, пусть арка. И не расстраивайся ты, – подумаешь, улица. Знать бы, что по ней хорошие люди ходят, а как называется, не столь важно.

– Наша по дороге на Ростов. Куда ей было деваться…

– Кому?

– Да улице!

– Вот, видишь! Хорошее название!

– Это ты меня успокаиваешь.

– Вот ещё! Так и есть!

Дрозд, что плескался в луже неподалёку, прислушивался к этим двоим. Седина не позволяла усомниться в их немолодых уже годах, но то, с какой горячностью и теплотой они рассуждали об улицах, на которых выросли, давало надежду на то, что не попортили они бытностью своей души.

На коленке у одного устроился кузнечик, второй рассматривал мотылька на рукаве… Мальчишки. Они остаются мальчишками навсегда.

Красный свет

Лоснится бок у поезда в сумерках, тронул его свет семафора, оставил след цвета апельсинового мармелада, да ветер, жадный до всего сладкого, слизал на ходу.

В мягком едут дети и старики, и те, кто метутся промеж. Дети во всём находят радость, старики умеют греться подле всякого стороннего доброго огонька, и только те, из серединки, – сидят с сердитыми лицами, будто в засаде, подстерегая удачу, как птицу, пленив которую… Да нельзя её не по её-то воле. Не станет петь. Загрустит, пёрышки выщипит, вовсе, насовсем пропадёт. а другой уж больше и не увидать..

Глядят на поезда открыто молодые лесные козочки. Им оне навроде погремушки. Знакомый с рождения перестук, весёлый паровозный гудок упреждает об себе, дабы сторонились, стояли за кусточком в лесочке и никак иначе. А уж коли какая не убережётся, ослушается, – быть вОронам на пиру, не пропадать добру.

Ибо – всяко случается, бывает, и лось, на что уж сторожлив, а и то – напугается человечьего нахрапу, да не за себя, за деток малых, ну и не услышит гудка, или рассудит – успеет, перебежит, переведёт на ту сторону подальше от беды. Так в ту беду и попадёт. Дитёнок не шибкий ещё ходок, непривычны к дороге его ножки, знамо дело – замешкается, мать хотя поперёк паровоза встанет на рельсах, да где там, – обоих как не бывало.

Лоснится бок у поезда в сумерках, тронуло его будто красным светом семафора, и сколь не силился ветер настигнуть тот след, стереть его из были да памяти, но так и не сумел.

По доброй воле…

Кто ж по доброй воле уйдёт домой, когда на улице ещё светло. И пускай тебе едва исполнилось восемь и приказано со двора ни ногой, а перед домом из забав только дощатый зонтик мухомора над песочницей и поломанная серьга качели болтается на перекладине. Что ж с того. Жизнь всё одно кажется вросшей в бесконечность, так каких же ещё искать развлечений, кроме неё самой.

Раз в году, поздней весной, с улицы во двор заворачивает грузовичок и едва не сбив мухомор, лихо сдвигает кепи кузова на затылок и высыпает гору песку размером с египетскую пирамиду, на радость ребятне и кошатникам.

Песок недолго напоминает чистый, омытый волнами с морского побережья. Смешавшись с городской пылью, его медовый в позолоту цвет тускнеет, седеет будто, но всё одно – всякого взрослого тянет потрогать его или даже, сдвинув сдвинув ребром ладони лёгкий, верхний его пласт, добраться до прохладного сырого, дабы налепить куличиков из формочки, выпрошенной «на минуточку» у малыша. Да не пару-тройку, а по всему бортику, один за одним, рядком, ровненькими. Не ради баловства в самом деле, но ощутить: и зыбкость песка, и недолговечность от того самой жизни.

Кажется, ещё недавно у самого в кармане имелась на всякий случай формочка, с жёлудем и дубовым листочком на крышечке. А вот уже нет её, затерялась где-то, и уже даже в веках.

Лето. Темнеет поздно. День тянется и тянется, как детство, в котором нет ещё ни единой зарубки, ни единой причины по-настоящему горьких слёз, но одна лишь бесконечная беспричинная радость бытия. Так кто ж по доброй воле уйдёт домой, если на улице ещё светло.

Крайний случай

Ровный равнодушному рознь

Автор

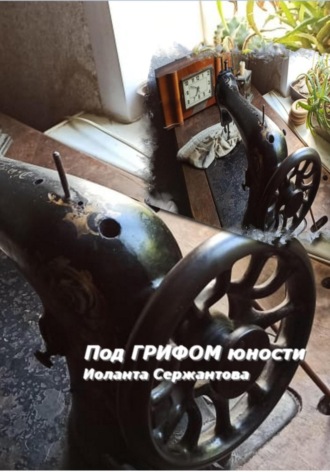

Отрез неба в белых портняжных пометках облаков. Его пространный раскрой по свыше данному лекалу, выпавшему на долю, будто взошедшему на ум… Громыханье за лесом грозы, как постукивание бабушкиной швейной машинки в ночи, за прикрытой нарочно дверью, дабы не мешать, но успеть к утру сделать обещанное.

Да только лишь завтра будет дано понять, каким оно было, а не казалось, то подстроенное, состроченное участью нынче.

Вся жизнь – на живую нитку, с булавками в интересных неудобных местах. Стоит повернуться неловко, – хорошо, коли только кольнут остротами, не церемонясь, до сладкой капли крови. А в худшем, до смешного к р а й н е м случае, – распадётся всё, упадёт к ногам изрезанными кусками души, как отреза «на платье», испорченного неумелым кроем.

Облако – хлопчатым ватином выбилось через шов рассвета, растянутый тяжёлой поступью дня, чей шаг по росе темнее сумерек, а скрозь его – весомым куском медовых сот сочится солнышко. Лоснится довольством, празднует лето, балует себя истомой и тает… тает… тает… Покуда не сделается ночь, что сперва вовсе бледна, а как обдует с нея ветерком пудру немочи, так и вновь – совершенна, свежа.

Усыпанные веснушками звёзд щёки полночи… Не коснись их некогда взглядом, не сделаться иному пиитом никогда. Ибо – всё оттоль, всё – там: и вдохновение, и черпать откуда сил держать горение души ровным…

– Равнодушным?

– Ровный равнодушному рознь.

Отрез неба изрисован мелком облака. Калька прошлого дня похожа на ту, над которой замахнутся чугунные ножницы раскройщика завтра… Или нет? – Каждому хочется быть наряду, любому – оказаться замеченным, особенным, показаться… Да запомниться, хотя бы чем! – в к р а й н е м, смешном, замешанном на предубеждении случае.

Марьяж

Он уговаривал её без малого пять недель. И когда уже почти истощилась его настойчивость, а сам грозник1был на исходе, она сдалась. Глянула не него с невинным удивлением даже и сдвинув чёлку ряски, будто фату со лба красивою нежною ручкой, произнесла:

– Да об чём говорить? Я не прочь. Не век же в девках сидеть, да и вы сударик видный, обстоятельный, солидный. Одним словом – не прохвост какой-то там, не залётный проходимец.

От изумления и счастья, обрушившегося на него разом, наш герой едва не лишился чувств. Оно, конечно, понятно – девичья гордость, всё такое, но ведь прежде она была к нему совершенно холодна! Ни разу в его сторону не взглянула, а уж и рассудила про него: и что сурьёзен, и не абы каковский.

Вот и разбери их, этих девиц. С виду проста, хотя и не без кокетства, а возьмёт в оборот – не успеешь квакнуть…

Что, собственно, и сделал наш новоиспечённый жених. И столько в том было чувств-с…

Он был, в самом деле, – ляг, всем лягухам ляг. Крупный, уверенный в себе, матёрый даже, взирающий перед собой без небрежения. Любой, самый маленький лягушонок, проживающий в пруду, мог рассчитывать на то, что не останется безо внимания и поддержки с его стороны, в случае чего. Представлялось, будто ничего не может застать этого лягуха врасплох, кроме, как оказалось, – наигранной наивности избранницы.

Впрочем, то, наверное, не плохо и не хорошо, а – как следует быть. От мужа и отца ожидается надёжность, но не менее важно ему быть и ребячливым, и нежным, а кому, как не будущей супруге, сбросить с жениха спесь, да так, чтобы он не догадался – что к чему. Пусть думает, что она дурочка, простушка, пускай верит, что без него она пропадёт… А она и впрямь пропала, ибо любит, от того и тянула с ответом все эти пять недель.

Кожаный пиджак гадюки, наброшенный небрежно на спинку кресла роскошного, приподнятого над водой листа кувшинки; бутоны, кивающие воде, будто поплавки и молодая, мирно дремлющая в объятиях супруга, – всё, что достало нам увидеть после затейливой брачной пирушки на пруду. Весёлый, по слухам, был марьяж.

Путешествие в жизнь

Уместная в путешествиях дотошность присуща не каждому. Теперь редко кто глядит за окошко. Чаще, кинув рассеянный взгляд на своё отражение в стекле, уткнётся куда-нибудь, да набирается… не уму-разуму, а рассуждений с чужих слов, из чужих рук об чужой жизни. Позабывши об своей, будто там уже полное благоденствие, размеренность и устрой.

Сидит такой, с ног до головы обыватель, кипит негодованием, либо млеет восторгом, а спроси его – отчего, какая ему с того польза, не ответит. Пустое всё. Пустяшное.

Жизнь – то же путешествие. С попутчиками и вагонными контролёрами, которые, даже не проверив билета, знают про тебя всё, всю подноготную и, – чуть что, – указуют на выход, просят следовать за собой в тамбур. А там уж – либо станешь унижаться, подсовывая супостату в потном кулаке красненькую, либо зажмуришься и спрыгнешь с поезда на ходу. Да полно, стоит ли оно того, – прыгать и подличать. Не для того всё перед тем случившееся, не об одном тебе речь, а посему негоже, чтобы так вот, разом. Тут другого, по-другому взыскивать следует, да иначе.

Не тот билет? А может, можно как-то подсобить, войти, так сказать, в положение? Да не деньгами, доглядом, умением каким, сметливостью, а ежели на другом поприще, то и пускай. Глядишь, и разрешат вернуться в вагон, да только пересадят на другое место, ближе к окошку, и попросит приглядеть – что там да как, ибо прочим покуда недосуг, но зато после спросится: об чём увиделось, как рассудилось да почто.

– Говорили нам в детстве – для успеха в любом деле нужно упорство.

– Выходит, врали?

– Не то, чтобы, только упорство годится, коли направлено на т в о ё дело, для которого ты и есть. Иначе – всё впустую, зазря, хотя землю ешь.

– А как угадать – где оно, то самое, твоё?

– То-то и оно. Наугад никак. Пробовать себя надо по-разному в разном, прислушиваться, глядишь и отыщется когда…

– Дай-то Бог…

Доброе дело

– Но ведь он мог полететь!

– Мог. Но выбрал иной путь. Сам. И свой.

Мне нравится путешествовать по железной дороге. Длинные перегоны, остановки неведомо где в ночи, вкупе с возможностью выйти из вагона, размять ноги и прогуляться по первоцветам, подышать горячим, настоенным на травах ветром.

Тем разом время стоянки немного затянулось, и в ожидании, пока проводник объявит о скором отправлении поезда, я устроился спиной к вагону полюбоваться полем, с краю которого кружились, касаясь друг дружку, два жука драгоценного зелёного оттенка.

– Вы энтомолог? – спросил меня вдруг сосед по купе, что пристроился подышать неподалёку от меня.

– Почему? – стараясь не рассмеяться, переспросил я.

– Вы с таким восторгом наблюдаете за бронзовками!

– Ну, будем считать что почти энтомолог, эксперт по насекомым, насекомовед! А если серьёзно… Видите ли, бронзовки, они как хорошие люди, умея летать, а предпочитают карабкаться по травинкам. Обнимут нежно, прижмут ко груди и царапают. С надеждой, впрочем, не причинить вреда.

Вот и люди, не все, но встречаются такие, у которых, казалось бы, – есть нужные знакомства в известных кругах, ан нет. С теми только знаются на юбилеях и поминках, а помощи не просят как бы из деликатности или из принципа, потому как – «Хотели бы помочь, помогли бы молча, а не ожидали, когда к ним с протянутой рукой. Родня ж, всё-таки, не чужие люди.»

– Надо же.. А со стороны не скажешь.

– Чего?

– Так, что вы обижены на них.

– На кого это?

– На близких!

– А я и не обижен!

– Как же?

– Да вот так! Вы не можете себе представить, какое это прекрасное чувство, зависеть только от тех, кому действительно необходим. А прочие… Хотя и родня, – пускай кусают себе локти, что могли бы, а не сделали. Добрые дела, они таковские, несделанные истомят совестью хуже плохого дела. Зло, оно ведь и отмолить можно, прощения выпросить. А то, что не сделал, хотя мог… Как исправить? За что просить? Никак и не за что.

Проводник многозначительно постучал ступенькой тамбура, пассажиры, что тоже прислушивались к разговору, все, как один смущённые, пряча друг от друга взгляды, поспешили в вагон, где забрались на свои полки, и не дожидаясь, покуда погасят свет, затихли. А поезд, шаркая колёсами, вразвалочку отправился, куда шёл, оставляя за собой в чистом поле недоумение, осевшее цветочной пылью, и надежду на то, что когда-нибудь ветер принесёт ему весть об ещё одном действительно добром деле, которое свершилось просто так.

Кроме шуток

– Эх-ма, тру-ля-ля! Не женитесь на курсистках, они толстые, как сосиски, а женитесь на медичках, они тонкие, как спички!

– Ну, па-ап! Ну, не надо!!!!!!!!!!!

Люди уходят один за одним, стоят в затылок друг к другу в нескончаемой очереди у дверей в вечность. И ведь не обернутся, не улыбнутся, не помашут рукой, мол – не боИсь, все там будем. Хотя… От того показалось бы ещё хуже… наверное.

Пошёл уже четвёртый год, как скрылся за той дверью отец, и теперь его в моей жизни кажется больше, нежели прежде. Прореху в себе потери штопаю воспоминаниями. Иногда орудую толстой ухватистой цыганской иглой с хлопчатыми, в несколько рядов нитками, а то и тонкой иголкой, с видимой едва волосинкой шёлка. Но всякий раз, любой стежок стягивает сердце, давит его так, что невольно выступают слёзы.

– Ты опять плачешь?

– Нет. Я опять молчу.

Больно буквально ото всего. От вида некогда любимого здания железнодорожного вокзала, от празднично выкрашенного чёрной краской паровоза на аллее привокзального парка, от перрона у дома, на который некогда ступил отец, приезжая навестить нас впервые в нашем очередном медвежьем углу.

Я не тревожу образ отца жалобами, но постоянно делюсь с ним любой, самой малой радостью, причиной коих повсегда и непременно нахожу его вмешательство. Но от этого ещё плоше, ещё обиднее.

Отчего-то всё чаще вспоминается отцовское «Не разноси время на ногах» и про то, что мало его, того времени, слишком мало. Хочется успеть прожить правильно, вот и тратишь его, не узнавая себя, – глупого и щедрого на безделие, – как скупец: только на нужное, только на важное, манкируя пустяшным, хотя как знать, – что из того важнее для вечности. Даже если эта вечность – ты сам.

Люди уходят один за одним, не обернувшись. Это нам оборачиваться, обращаясь к памяти об них без счёта, ибо больше ничего не остаётся, кроме шуток и пустяков.

Каким будет день…

С плохо сокрытой сварливостью и дурно поставленными голосами дворовые собаки будили утро, что сочилось холодным ручьём рельс от одного горизонта до другого. Бесконечными связками сарделек катились по железной дороге составы цистерн.

Пассажирские замедляли ход навстречу видимой издали преграде семафора, будто в забытьи, а после вновь набирали ход и с лёгким подскоком, будто дети, уцепившись за руку сцепки, глядя по сторонам позволяли себя тащить локомотиву.

На насыпи мелко дрожала нарезанная на лепестки голубая папиросная бумажка цикория. Цветку передавалось слышное издали трясение земли. Жук, из осторожности бежал с дороги в кусты, заслышав тоже самое всем своим существом.

На мелководье неба, наслаждаясь безветрием, будто штилем, парила медуза луны. Вперив взор в землю, словно задумавшись крепко, ссутулила она невидные щупальца, дабы дотянуться ерошить макушки деревьев, отчего те зябли с тихим, счастливым об эту пору хохотком.

Натешившись, луна склонила голову и пришепётывая по причине непреходящей простуды, высоким штилем, подобающим высоте, принялась поздравлять округу с началом нового дня. Луна неукоснительно блюла сию традицию и относилась к ней с пониманием всей серьёзности всякого начинания.

Не шутя, с самой вечерней зари и понавдоль ночи она повторяла, чем сопроводит пробуждение очередных суток, но каждый раз сипла к рассвету, отчего путалась в словах, однако ж не в чувствах, искренность коих не могли сдержать ни невнятность, ни простуда, ни иные огрехи.

Любой из изъянов несёт в себе случай несколько осадить заносчивость совершенства, словно указать гордыне её место. Дерзновение всякого лучшего – принизить, стреножить хорошее, обречено. Но о том мало кому помнится, хотя редкий несведущ в этом более, чем в прочем другом.

В тон луны, приветственным кваканьем лягушки из болота у дороги провожали утренние, громкие спросонок грузовые составы. Навстречу пассажирским они завистливо помалкивали. Электропоезда вызывали в них растерянное бульканье, а дрезин и обходчиков лягушки откровенно сторонились, ибо с едва заметным волнением задёргивали гипюровые гардины ряски и замирали на дне всякий раз, как тем случается проходить мимо.

Утро – везде утро, и оно вернее промолчит, чем расскажет – каким будет день…

Можно ли…

– Я знаю, для чего ты ешь чеснок!

– Ну и для чего же?

– Ты возбуждаешь в себе страсть!

– Да нет, просто есть хочется…

Можно ли сталкивать лбами строфы поэтов, подводя к барьеру их ощущение мира, убивать в них желание передать словами чувства, не предав их? Если это поэты, то нет. Ибо, хотя они не перестанут внимать вселенной, то всё одно – будут сражены. И если не повержены, то уж точно уязвлены.

Автор из стана тех, кто не любит перечитывать Пушкина, хотя может читать его наизусть часами, ему ближе Кюхля, несправедливо, но затоптанный почитателями первого, позабывши, однако, что бытностью подразумевается право не только совещательного голоса.

Всякое искусство – монолог, и все попытки вмешаться в него нелепы. Можно просто встать рядом тихонько и помолчать, посмотреть в ту же сторону, куда глядит художник, прислушаться к его дыханию, – глядишь, и возникнут в тебе те же образы, что и в нём, и вот тогда наступит то самое с о п е р е ж и в а н и е, состраданию сродни, вкупе с пониманием, о котором мы так радеем.

Можно ли сталкивать лбами родившихся поколения назад, ведь и те, и другие ходят по одной и той же земле, по одним улицам, а понимают всё иначе.

К примеру, нынешние не то за братьями не донашивают, у них комната – своя, а не угол за занавеской или отгороженное шкафом место. И старшему сыну нет нужды спать на одной кровати в очередь с матерью. Работают они на одном заводе в разные смены, чего пустовать спальному месту.

И что с того, что младшая сестра донашивает ботинки за братом, а после и его пальтишко. Хорошая ж ещё вещь, брат аккуратный, знал, что нельзя избить обувку в хлам, а пальтишко перед дракой с ребятишками повсегда снимал, и никто не перечил, годили кулаками махать, ибо знали, как оно всё достаётся, понимали сурьёз, потому как у самих – также оно всё было, почти.

Страшно бывает слышать, как юные костерят нынче наше детство, как судят, не понимая об нём ничего. Помнится, расспрашивая старших об их детстве, мы слушали рассказы, боясь лишний раз громко вздохнуть или пошевелиться, дабы не сбить охоты поворошить прилюдно прошлое.

И на всю жизнь запомнилось, – кому про ивовые корзины на продажу, что плела бабка маленькой,которому про священника, который учил грамоте деда, выложив из печёных в сахаре букв простые слова: «Земля… люди… добро…»

Жизнь, она недаром разводит поколения в веках. Не зря. Есть у неё умысел, дабы у каждого было своё собственное: своё время, в котором мы вольны, с которым, вольно или невольно, расправляемся, оставляя после себя… А вот что, какое и как – про то уж, конечно, другой разговор.

Насчёт же сталкивать лбами, – можно ли. Нужно! Следует ровнять себя нынешнего с прошлым собой, дабы знать – лучше стал или напротив.

Тут ведь, как водится – что дадено, за то и спросится. Нам не то предков – потомков не судить, а смотреть лучше за собой.

Ненависть

Ненависть – дурной товарищ, плохой советчик, никудышнее, неудавшееся дитя встревоженной, растревоженной непониманием души. Телесная немощь – один из её щедрых даров и верный спутник.

Запал ярости тратится за мгновения, а одышка, послевкусие ненависти остаётся на годы, жжёт изнутри, покуда не удастся смыть гневливость раскаянием. Если, конечно, достанет мудрости опомниться и одуматься, стянуть с себя ту, вросшую в кожу тряпку нерасположения к миру. Да в клочья её, и выдраить пол, стены, дабы счистить с них налёт её липкого зловонного дыхания, ну, а после уж отмыться как следует и самому.