Полная версия

Менеджмент знаний в организации

Клуб 4CIO

Менеджмент знаний в организации

Менеджмент знаний в организации

Чтобы соответствовать современным требованиям и сохранять лидирующие позиции на конкурентном рынке, организации все чаще обращают свое внимание на построение процессов управления знаниям, ведь именно от знаний и умения правильно работать с ними напрямую зависит качество предоставляемых продуктов и услуг на внешний рынок, качество сервисов внутри организации, качество работы сотрудников. Внедрение процессов управления знаниями является неотъемлемой частью цифровой трансформации и всегда положительно сказывается на возможностях организации в ее будущем развитии, например, при расширении бизнеса за счет выхода на новые рынки, открытии представительств в новых регионах или при формировании крупных экосистем, включающих в себя разные сферы деятельности.

В соответствии с определением представителей компании Gartner:

«Управление знаниями – это система, которая предполагает интегрированный подход к поиску, сбору, оценке, восстановлению и распространению всех информационных активов предприятия. В состав таких активов могут входить базы данных, документы, политики, процедуры, а также знания и опыт отдельных работников, которые ранее не фиксировались».

Такой подход в совокупности с возможными результатами превращает знания в ценный актив, управление которым может существенно повлиять на показатели развития и прибыльности, эффективности организации.

Современные тенденции развития процессов управления знаниями диктуют свои правила. Именно поэтому все мы становимся свидетелями активного внедрения инструментов искусственного интеллекта в процессы управления знаниями на разных уровнях. Наиболее важный эффект от такого симбиоза можно наблюдать при формировании автоматических ответов на запросы пользователей, где ключевым параметром является индивидуальность запроса, ведь чем больше пользователей, тем больше вариантов одного и того же запроса.

Управление знаниями – это корпоративная функция, которая включает в себя следующие объекты управления:

Знания как актив, которые накапливаются, хранятся и своевременно актуализируются в корпоративном банке знаний в виде структурированных статей с разным форматом отображения информации (текст, картинки, видео, таблицы и т. д.).

Бизнес-процессы, описывающие основные процедуры корпоративной функции. Например, бизнес-процесс, отражающий цикл работы со знаниями от их сбора до распространения и актуализации с назначением ответственных лиц за соблюдение той или иной части процесса, а также сроков исполнения той или иной задачи. Или бизнес-процесс, описывающий стандарты сбора и обработки обратной связи от конечных пользователей знаний.

Методологию работы со знаниями, описывающую, как и откуда получать знания, как превращать их из скучного текста в интересные статьи, которые привлекают внимание и интерес, как сделать знания визуально понятными и легкодоступными, как их правильно структурировать, как избежать дублирования знаний, как сократить возможное количество статей, как рассказать о них конечному пользователю и т. д.

Организационно-штатную модель, описывающую права, полномочия и ответственность всех участников процесса управления знаниями. По-другому – это человеческие ресурсы, обеспечивающие развитие актива знаний, их актуальность, процесс сбора, накопления, трансформации и распространения. Это люди, несущие ответственность за своевременность произведенных действий.

Ролевую модель, в соответствии с которой доступ к контенту будет разграничен для разных групп пользователей. Какие-то знания в организации могут быть доступны всем пользователям, а какие-то могут носить специфический характер, доступ к ним будет предоставлен ограниченному кругу сотрудников. Корректно описанная и настроенная ролевая модель позволит предоставить доступ к знаниям тем группам сотрудников, для которых они действительно предназначены, а также использовать накопленные знания не только внутри организации, но и за ее пределами, предоставляя ответы на вопросы внешним клиентам в дистанционных каналах обслуживания, например, в мессенджерах, портале самообслуживания или при формировании запроса клиента через чат-бот.

Технологии, а именно, систему управления знаниями (далее – СУЗ), выступающую в качестве центрального единого источника знаний для всех каналов взаимодействия с внешними и внутренними (сотрудники) клиентами организации. Именно в СУЗ осуществляются все действия (хранение, поиск, актуализация, управление) со знаниями. Наличие такой платформы является неотъемлемой и обязательной частью процесса управления знаниями.

Первые пять перечисленных объектов управления являются неотъемлемыми частями формируемой модели менеджмента знаний и при правильном подходе позволяют должным образом настроить технологическую составляющую функции управления знаниями. При этом от качества выбранной платформы во многом будет зависеть будущий результат и показатели эффективности всей организации, поэтому далее отдельно мы поговорим о том, что представляет из себя СУЗ, на каких принципах строится автоматизация работы со знаниями и в какой момент организации необходимо переходить от настройки к технологической реализации посредством внедрения СУЗ.

Отдельно необходимо обратить внимание на используемый в рамках менеджмента знаний понятийный аппарат. Есть несколько понятий, близких по значению: информация, данные и знания. В практике существует различные определения каждого из них, но мы предлагаем опираться на определения, отраженные в российских и международных стандартах ГОСТ и ISO/IEC.

Согласно стандартам, информация представляет собой любые сведения независимо от формы их представления. При этом, чтобы информацией можно было системно обмениваться, она должна превратиться в данные, то есть обрести некоторую форму представления. Таким образом, данные – это представление информации в форме, пригодной для передачи, интерпретации или другой обработки человеком или машиной (в том числе, для повторного использования). В свою очередь знания – это информация либо данные, обладающие практической значимостью.

С другой стороны, применительно к информационным технологиям и системам, знания определяются как совокупность утверждений о свойствах объектов, описаний закономерностей, правил логического вывода одних утверждений из других и правил использования утверждений для принятия решений. Например, информация, содержащаяся в первичных бухгалтерских документах, знаниями не является, тогда как бухгалтерская инструкция или готовый финансовый отчет уже будет относиться к категории «знаний».

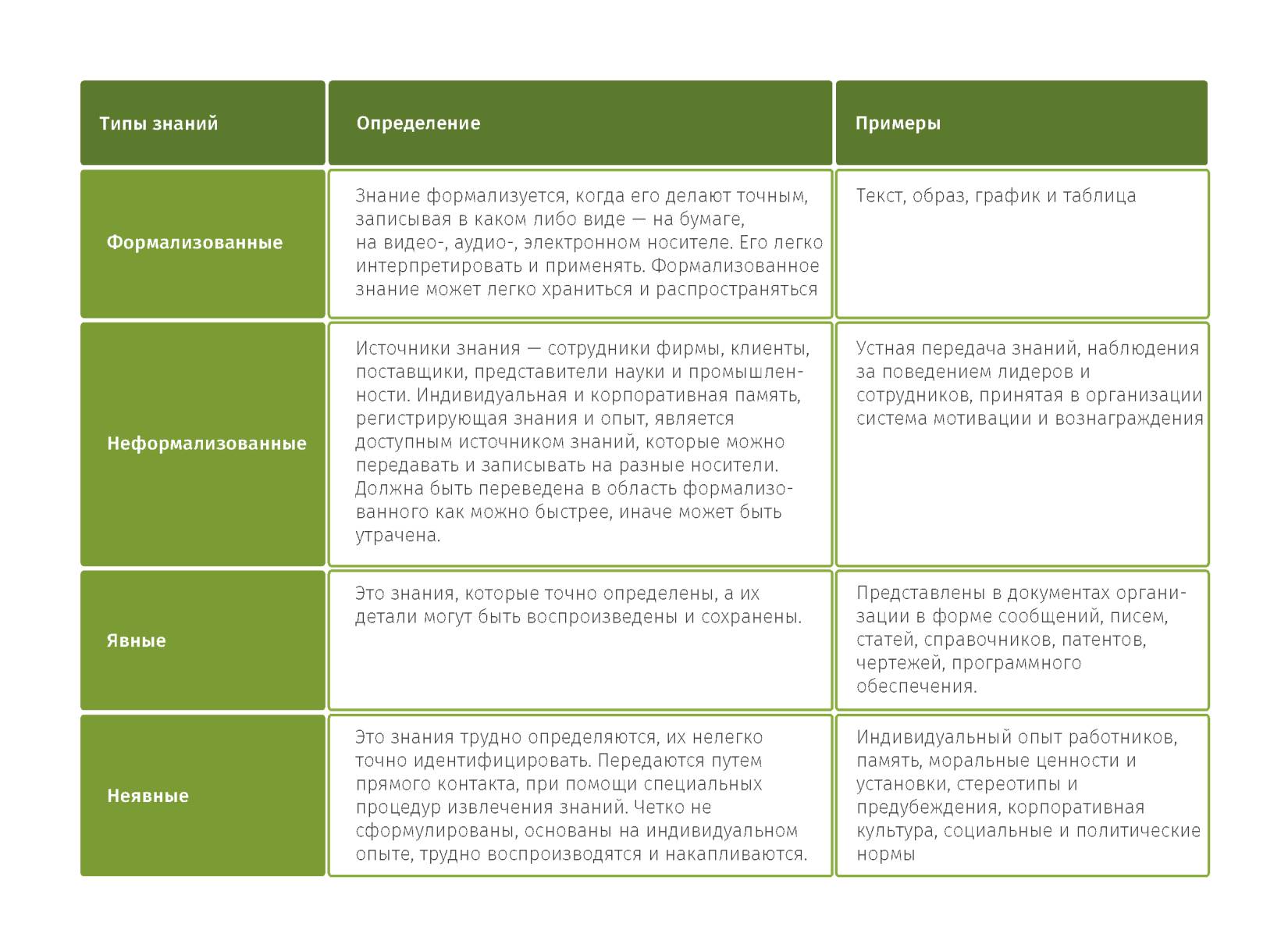

Отдельно остановимся на принятой в рамках менеджмента знаний классификации: все знания предлагается разделять на два типа по двум критериям: «явные» и «неявные», «формализованные» и «неформализованные».

Табл. 1. Определение типов знаний.

История менеджмента знаний

Менеджмент знаний как самостоятельная сфера управленческой деятельности считается относительно новым направлением и имеет короткую историю. При этом, как это ни странно, сложно определить период времени, когда этот термин начал использоваться более-менее широко и постоянно.

Этапы развития менеджмента знаний организации

Рост популярности менеджмента знаний как научной дисциплины в бизнес-кругах сопровождался многочисленными экспериментами по изменению не только взглядов руководства компаний на сами знания, но и на развитие информационных технологий в целом.

Наиболее наглядно описала эту эволюцию Нэнси Диксон1, основатель и президент компании Common Knowledge Associates. В качестве основы для своей теории она выделила три наиболее значимых, на ее взгляд, этапа в формировании представления компаний о своих знаниях – от начала Эпохи знаний и до настоящего времени. Этот подход представляет собой своеобразную «пирамиду», в которой каждый последующий этап расширяет типы знаний, которые в компаниях считали важными, но при этом потребность в типах знаниях, появившихся на предыдущих этапах, не пропадает.

Первый этап. Использование явных знаний (1995 год)

Главный критерий начала первого этапа – появление у руководства компаний понимания, что все знания, накопленные в организации, целесообразно разместить в некоторой базе данных, откуда сотрудники по мере потребности будут черпать любую необходимую информацию. Предполагалось, что основную выгоду от такого подхода должен получать именно рядовой персонал, поскольку для наиболее качественного выполнения своих функций им требуются не столько новые знания, сколько правильное применение ранее накопленного опыта.

Таким образом, на первом этапе преобладало мнение, что основная задача менеджмента знаний заключается в формировании некоего склада данных, для которого главным показателем эффективности является рост объема хранящейся информации.

При этом от руководства и рядовых сотрудников этих компаний на этом этапе потребовались существенные усилия, чтобы внедрить в компании механизм хранения данных и делать правильные выводы из допускаемых ошибок при систематизации знаний и описании хранилища.

Кстати, именно на данном этапе впервые начали применяться мотивационные программы, которые поощряли сотрудников передавать свои знания друг другу внутри компании. По замыслу создателей этих программ, сотрудники не только должны были учиться на специальных курсах, но и повышать квалификацию в управлении знаниями непосредственно во время рабочего процесса, используя передовой опыт, хранящийся в базах знаний компании.

Однако, при всей кажущейся простоте и логичности данного подхода к началу 2000-х годов выявились системные проблемы в его реализации.

Во-первых, руководству компании сложно убедить работников, которые, по сути, являются отчасти уникальными экспертами каждый в своей области, что имеющиеся и приобретаемые знания необходимо документировать. Ведь кроме требуемых значительных затрат рабочего времени на процесс описания знаний очевиден стал и психологический барьер: у работников начали появляться опасения стать ненужными после того, как их, как им кажется, уникальные знания станут общедоступными.

Во-вторых, информацией еще нужно уметь делиться: далеко не все могут системно и доступно описывать свой имеющийся опыт – особенно если ранее работник не задумывался о необходимости разложить свои навыки «по полочкам».

В-третьих, знания имеют свойство устаревать (а в последнее время это процесс с каждым годом существенно ускоряется), и процесс актуализации и верификации склада начал занимать гораздо больше времени, чем процесс документирования.

В-четвертых, руководству компаний оказалось непросто приучить сотрудников использовать в повседневной деятельности знания, размещенные в сформированных базах данных. Безусловно, определенная категория информации, как и ранее, была по-прежнему востребована работниками – например, описания бизнес-процессов, инструкции по работе с внутренними системами и т. п. Однако, при этом накопленный в базах опыт по большей части игнорировался, и работа в основном велась «по старинке».

Ну и, наконец, к топ-менеджменту пришло осознание, что в базу попадают только так называемые «явные» знания, то есть те, которые можно описать и зафиксировать, а наиболее важные для бизнеса и принятия решений, сложноформализуемые «неявные» знания в систему обмена данными не поступали.

Второй этап. Использование неявных знаний

Выявленные на первом этапе при внедрении менеджмента знаний проблемы способствовали, с одной стороны, пониманию необходимости продолжения теоретических изысканий в этой области, и, с другой стороны, позволили практикам двигаться вперед при изучении предмета и, в частности, искать новые возможности для использования управления корпоративными знаниями при решении текущих задач. В 2000-х годах было сформулировано несколько новых ключевых идей в развитие рассматриваемой концепции.

Прежде всего, стало понятно, что значительная часть важных знаний хранится не в документах, а непосредственно в головах сотрудников: это были так называемые «неявные» знания – своеобразные ноу-хау или знания, приобретенного на собственном опыте, роль которых постоянно повышалась по мере появления новых технологий и управленческих инструментов.

Другим «открытием» стал тот факт, что знания организации стали устаревать еще быстрее, чем в предыдущие годы, и даже задокументированные знания очень скоро постигает та же участь. В связи с этим стала очевидна необходимость внедрения новых инструментов для постоянного контроля актуальности знаний и обеспечения обмена данными, чтобы сотрудники компании могли оставаться в курсе последних событий в своей профессиональной области.

Но, наверное, самой значимой идеей этого периода стал посыл, что знания представляют собой социальное явление, а, следовательно, они хранятся и развиваются группами людей, которые занимаются определенной практикой. Это новое понимание менеджмента знаний в организациях вполне ожидаемо привело к появлению отдельных экспертных сообществ, которые специализировались на решении вопросов актуализации знаний в компаниях и содействовали их сотрудникам в обеспечении быстрого обмена знаниями. Именно возможность быть в рамках подобных сообщества в тесном контакте с коллегами по отрасли позволила организациям делиться неявными знаниями для решения конкретных ситуаций.

В реальной практике данный тезис подтвердился тем, что к 2005 году почти каждая компания из списка Fortune 500 создала свои собственные системы объединения таких экспертов, признавая тем самым, что знания в большей степени объединены именно группами людей, а не информационными банками данных. Компании стали применять различные новые методики для повышения эффективности применения сотрудниками неявных знаний. Среди них можно выделить «разбор полетов» (After Action Review) для стимулирования непрерывного обучения проектных команд, «систему поиска экспертов» (Expertise Locator), новые механизмы «организации совещаний коллег» (Peer Assist) и «сбора знаний» (Knowledge Harvesting), которые позволили передавать знания от одной проектной команды к другой.

Таким образом, для руководства компаний стала очевидной ценность внутреннего нетворкинга как инструмента для обеспечения более широкого и системного распространения знаний как внутри подразделений, так и между структурными подразделениями организации.

И все же выявленные преимущества данного подхода не спасли его от ограничений, которые стали очевидными к концу нулевых годов XXI века.

Во-первых, стало понятно, что внутри организации знания распространяются по большей части горизонтально, в основном среди коллег и сотрудников низшего звена. Ситуация усугублялась тем, что, несмотря на поддержку и популяризацию в компаниях идеологии обмена знаниями со стороны топ-менеджеров и даже менеджеров среднего звена, сами они крайне редко участвовали в процессе управления знаниями.

Следствием этой «дистанции» между топ-менеджерами и линейным персоналом стало превращение менеджмента знаний в инструмент решения исключительно тактических вопросов, а стратегические аспекты оставались за пределами данных процессов.

В результате организации не «обучались» должным образом, так как центр принятия решений все так же находился в руках топ-менеджеров, что приводило к отсутствию прозрачности в принятии решений и недостаточной автономности рядовых сотрудников в части использования полученных знаний.

Здесь можно привести пример компании General Motors, менеджмент знаний в которой был реализован на выдающемся для своего времени уровне, однако, это не помогло компании впоследствии избежать банкротства вследствие «разрыва в знаниях» между лицами, принимающими решения, и конечными исполнителями.

И в качестве еще одного существенного выявленного ограничения при внедрении менеджмента знаний надо отметить повсеместное сосредоточение на существующих знаниях, что тормозило инновационные процессы и не стимулировало генерировать новых знаний.

Третий этап. Использование коллективных знаний (2010 год)

Впервые о подходах третьего этапа развития менеджмента знаний стали говорить примерно в 2010 году, когда несколько передовых компаний, работавших в области высоких технологий, разработали для себя новые методы использования коллективных знаний.

Стоит отметить, что серьезное влияние на распространение системы менеджмента знаний оказало развитие социальных сетей и набирающая все большую популярность система блогов, что позволяло сотрудникам оперативно узнавать о новациях в своей профессиональной среде. Начали, создаваться корпоративные платформы (такие как, например, Wiki), повышающие возможность обмена разными точками зрения в открытом диалоге. А применение таких инструментов, как краудсорсинг и банк идей стимулировали появление инноваций, основанных как раз на неявных знаниях.

В последние несколько лет из-за растущей сложности продуктов и услуг создание внутренних команд стало одной из самых важных составляющих работы компаний. Эти условно новые организационные структуры превращаются в главные источники для обучения и внедрения инноваций в организациях2, так как обладают большей автономностью и способны быстрее реагировать на требования клиентов и формулировать новые решения. С появлением автономных команд лидерство в компании неизбежно становится децентрализованным, а такие инструменты, как корпоративные мессенджеры, облачный офис и общие хранилища упрощают совместную работу в команде, повышают ее прозрачность и, как следствие, позволяют проще и эффективней обмениваться знаниями.

Тенденции использования корпоративных знаний в наше время

Резюмируя описание этапов изменения представлений организаций о своих знаниях, проведенных Нэнси Диксон, можно сказать, что третий этап – это смесь двух тенденций, кажущихся, на первый взгляд, противоречивыми: с одной стороны, повсеместное внедрение распределенной работы, а с другой – объединение людей в сообщества для обмена знаниями и решения проблем. Постепенно передовые мировые корпорации пришли к пониманию, что в эпоху постоянного повышения сложности задач, встающих перед организацией, и необходимости оперативно принимать решения невозможно ожидать от топ-менеджеров ответов на все вопросы. Поэтому основной задачей лидеров компании становится организация эффективных коммуникаций между сотрудниками в целях обмена знаниями и их актуализации.

Развитие больших языковых моделей (LLM) и появление на их основе ботов актуализировало прикладной потенциал искусственного интеллекта, особенно в сферах, требующих нетривиального принятия решений и креативного подхода. Одновременно с этим, очевидной становится критическая зависимость эффективности данной технологии от полноты и качества предоставляемых ей знаний. Именно в этом контексте вырастает значимость менеджмента знаний – области, занимающейся проблемами извлечения, структурирования, хранения и передачи знаний. Симбиоз LLM и управления корпоративными знаниями способны обеспечить сотрудникам компании релевантность, достоверность и практическую ценность результатов, генерируемых искусственным интеллектом.

Внедрение менеджмента знаний в организации

Основные принципы управления знаниями в организации

В том или ином формате функция управления знаниями присутствует в любой организации. Даже если в ней работает совсем незначительное количество сотрудников, знания каждого из них (которые зачастую относятся к неявным) имеют особую ценность. И если их системно не обрабатывать, то восстановление этих знаний в будущем отнимет много сил и времени. При этом никто не даст гарантии, что знания будут восстановлены в полном объеме, а их качество будет на должном уровне.

Именно поэтому для любой компании жизненно важно определить одним из направлений своего развития выделение в отдельное направление корпоративной функции по управлению знаниями: продумать, с чего начать выстраивать процессы, обеспечивающие развитие корпоративной функции, как эти процессы будут развиваться, кто будет за них ответственным, как корпоративная функция может повлиять на будущие результаты деятельности организации.

И в первую очередь, необходимо формализовать процессы создания и извлечения знаний, а также их хранения, а на будущее – проработать процессы актуализации знаний, обмена знаниями, контроля качества знаний, зафиксировать все перечисленное в стратегии управления знаниями и только после этого приступать к ее реализации.

Целевая архитектура корпоративной функции по управлению знаниями представлена на Рис. 1. Ее подробно описание содержится во введении к данной главе.

Рис. 1. Целевая архитектура корпоративной функции управления знаниями.

В основе корпоративной функции управления знаниями лежит IT-решение или платформа, которая обеспечивает реализацию всех последующих процессов. Идеология корпоративной функции подразумевает, что результат использования IT-платформы является единым и единственным источником знаний в организации для всех типов пользователей. Соответственно, если IT-платформа перестает соответствовать этому требованию, то это сигнал к необходимости выбора нового программного решения.

Требования к платформе постоянно расширяются вместе с ростом организации, запуском новых направлений ее деятельности и продуктов, увеличением штата работников, для которых требуется настройка ролевой модели и разграничение прав доступа к знаниям. На список требований также оказывает влияние объем накапливаемых знаний и перечень целей и задач, которые стоят перед организацией на каждом новом этапе ее развития. Так, на одном этапе достаточно размещения документов в структуре папок внутри облачного хранилища, а на другом организации уже требуется СУЗ – профессиональное специализированное решение в области управления знаниями.

Внедрение СУЗ дает возможность организации получить инструмент для решения следующих основных задач:

•

своевременно обеспечить потенциального потребителя полной информацией по интересующему объекту с использованием адекватных инструментов поиска, удобного пользовательского интерфейса;

•

сократить время на адаптацию и обучение новых работников, проведение анкетирования и опросов, проверку знаний работников с помощью тестирования, а также на самостоятельное обучение;

•

своевременно информировать пользователей об изменениях и обновлениях, а также о ситуациях экстренного и чрезвычайного характера;

•

обеспечить пользователей первичной системой поиска ИТ-сервисов и приложений и их описания;

•

организовать эффективный процесс коммуникаций между между сотрудниками с целью обмена знаниями;

•

сформировать единый подход к управлению знаниями в организации и сократить операционные расходы;

•

повысить уровень лояльности работников к организации, а также уровень вовлеченности пользователей в работу организации;

•

сократить показатели текучести кадров и повысить значения ключевых KPI;

•

для подразделений, обеспечивающих взаимодействие с клиентами, дополнительно повысить уровень лояльности клиентов.

Большинство перечисленных задач и целевая архитектура применимы практически к любой сфере деятельности организации: государственные учреждения, коммерческие банки, страховые и инвестиционные компании, туристические агентства, телекоммуникационные и строительные компании и т. д. Такое разнообразие направлений деятельности рождает такое же разнообразие вариантов использования СУЗ:

•

это единая платформа поддержки внутренних пользователей, содержащая все необходимые инструкции, регламенты и процедуры, проектная библиотека шаблонов, хранилище маркетинговых исследований и других материалов по проектам, каталоги продукции, сервисов и услуг;

•

это сервисный портал, единая точка входа для внутренних пользователей с описанием ИТ-сервисов и приложений и возможностью бесшовного перехода в сервисы для выполнения тех или иных задач;

•