Полная версия

Двенадцатая планета

По причинам, которые до сих пор остаются тайной для ученых – но которые станут ясны, как только мы изложим нашу версию доисторических событий, – развитие человечества на протяжении нескольких тысячелетий начиная с 1100 года до нашей эры ограничивалось горными районами Ближнего Востока. Момент, когда люди научились использовать глину, совпал с переселением из высокогорных жилищ в долины с их глинистой почвой.

К седьмому тысячелетию до нашей эры в пределах ближневосточной дуги цивилизации существовало множество культур керамики, производивших огромное количество глиняной утвари, украшений, статуэток. К пятому тысячелетию до нашей эры на Ближнем Востоке керамика достигла необыкновенной красоты и превосходного качества.

Однако уже к 4500 году до нашей эры – о чем свидетельствуют археологические находки – наблюдается новый упадок. Керамические изделия становятся все более примитивными. В быту вновь преобладают каменные орудия труда. Население сокращается. Люди покидают города, которые имеют явные признаки новой фазы обнищания, гончарное производство практически сходит на нет. Человечество очевидно деградирует.

И тут – неожиданно и необъяснимо – Ближний Восток снова переживает расцвет величайшей цивилизации, ставшей основой современного мира, каким мы его знаем. Как будто чья-то таинственная рука вновь вытащила человека из трясины и подняла на более высокий уровень культуры, науки и цивилизации.

Глава 2. Нежданная цивилизация

Долгое время на Западе было принято считать цивилизацию даром Древней Греции и Древнего Рима. Но сами же греческие философы в своих сочинениях постоянно ссылались на еще более древние источники. Много позже европейские путешественники, побывавшие в Египте, с воодушевлением рассказывали о величественных пирамидах и наполовину занесенных песком храмовых комплексах, которые охранялись странными каменными животными, получившими название сфинксов.

Отправившись в 1799 году в Египет, Наполеон взял с собой ученых, которые должны были исследовать древние памятники и объяснить их происхождение. В окрестностях Розетты (теперь это город Рашид. – Прим. ред.) один из офицеров нашел каменную стелу. На ней были высечены три текста: вверху располагались иероглифы, посередине – египетское письмо, внизу – древнегреческое. Надпись датировалась 196 годом до нашей эры.

Расшифровка надписи на древнегреческом, который лингвисты хорошо знали, и последовавшие за этим археологические раскопки открыли для Запада высокоразвитую цивилизацию, существовавшую в Египте задолго до подъема греческой культуры. В тексте упоминалась царская династия Птолемеев, которая вела отсчет от 3100 года до нашей эры, достигла расцвета в V–IV веках до нашей эры и была скорее наследницей, чем родоначальницей. Эта цивилизация на два тысячелетия опередила зарождение эллинистической цивилизации.

Значит ли это, что истоки нашей цивилизации следует искать в Египте?

Сколь бы логичным ни казался этот вывод, факты свидетельствуют против него. Греческие ученые действительно часто ссылались на Египет, но упоминаемые ими источники происходят совсем из других мест. Изучение наиболее древних цивилизаций Эгейского моря – минойской на острове Крит и микенской в материковой части Греции – позволяет утверждать, что в их основе лежит ближневосточная, а не египетская культура. Главный маршрут, по которому еще более древняя цивилизация добралась до Греции, пролегал через Сирию и Анатолию, а не через Египет.

Заметив, что вторжение дорийских племен в Грецию и появление израильтян в Ханаане после их исхода из Египта совпадали по времени (то и другое произошло примерно в XIII веке до нашей эры), ученые стали обнаруживать все больше сходных черт между семитской и эллинской цивилизациями. Профессор С. Гордон открыл новую область исследований, доказав в своей книге «Забытые письмена», что древняя минойская письменность, получившая название линейного письма А, относится к группе семитских языков. Он отметил, что «по форме (если не по содержанию) еврейская и минойская культуры имеют очень много общего», что название острова Крит, которое на минойском языке произносилось как «Ке-ре-та», практически совпадает с древнееврейским Ке-ре-эт (‘укрепленный город’) и находит отражение в семитской легенде о царе Керете.

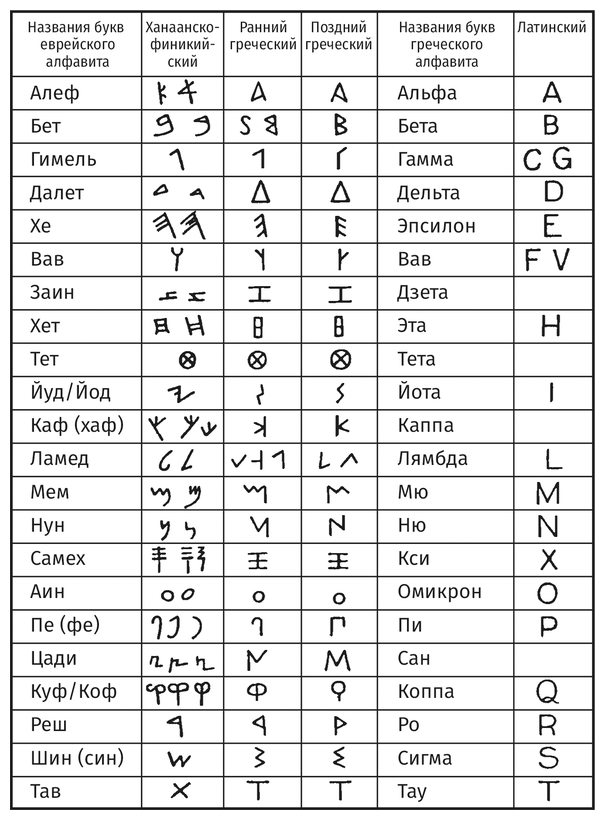

Даже греческий алфавит, послуживший основой для латинского и многих современных алфавитов, пришел с Ближнего Востока. Древнегреческие историки его создателем называли финикийца Кадма, позаимствовавшего количество и порядок букв из древнееврейского алфавита. Именно этим алфавитом пользовались в Греции во времена Троянской войны. Только в V веке до нашей эры поэт Симонид Кеосский увеличил число букв до двадцати шести.

В том, что греческая и латинская письменность, а значит, и основы западной культуры заимствованы у Ближнего Востока, несложно убедиться, сравнив названия, написание и даже численное значение букв исходного ближневосточного алфавита и возникшего гораздо позже древнегреческого, а потом и еще более позднего латинского (см. рис. 4).

Рис. 4

Естественно, ученые знали о контактах Греции с Ближним Востоком в первом тысячелетии до нашей эры, кульминацией которых стала победа Александра Великого над персами в 331 году до нашей эры. Греческие источники содержат массу информации о персах и их землях (примерно соответствуют территории современного Ирана). Отталкиваясь от имен персидских царей – Кира, Дария, Ксеркса – и имен богов, которые, судя по всему, имели индоевропейские лингвистические корни, ученые сделали вывод, что персы принадлежали к числу арийских народов, которые в конце второго тысячелетия до нашей эры пришли с берегов Каспийского моря и расселились на территории, ограниченной на западе Малой Азией, на востоке Индией, а на юге «землями мидийскими», как они именуются в Ветхом Завете.

Однако все не так просто. Несмотря на предполагаемое чужестранное происхождение, персы были активными участниками событий, описываемых в Ветхом Завете. Например, царь Кир именуется «помазанником Яхве» – а это весьма необычные взаимоотношения между еврейским Богом и неевреем. Согласно Книге Ездры, Кир знал о своем предназначении восстановить храм в Иерусалиме и утверждал, что действует по поручению Господа, которого называл «Богом небесным».

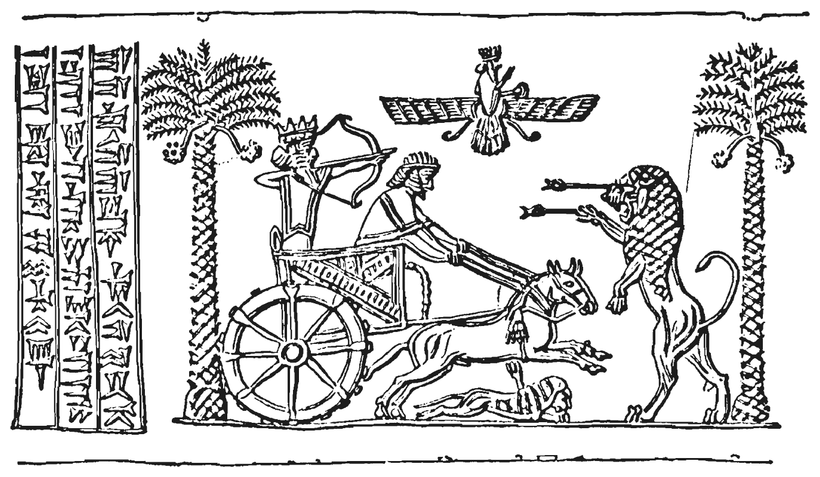

Кир и другие цари этой династии называли себя Ахеменидами и считали, что произошли от главы рода или клана Ахемена, который называл себя Хахаманишем – имеющим «дух последователя». Это был не арийский, а чисто семитский титул. В общем и целом ученые не удосужились исследовать многочисленные аналогии между еврейским богом Яхве и божеством, к которому Ахемениды обращались «Господь Мудрый» и изображали парящим в небе внутри крылатого шара. Мы видим это изображение на печати царя Дария (см. рис. 5).

Рис. 5

Точно известно, что культурные, религиозные и исторические корни древнеперсидской державы тянутся к еще более древним империям – Вавилонской и Ассирийской, расцвет и крах которых описывает Ветхий Завет. Символы, опоясывающие памятники и печати эпохи Ахеменидов, поначалу воспринимали как декоративный узор. Э. Кемпфер, посетивший в 1686 году Персеполис, одну из древних персидских столиц, описал эти символы как клиновидные углубления. Так письмо получило название клинописи.

При первых же попытках расшифровать ахеменидское письмо выяснилось, что в нем использовались те же символы, что и на древних артефактах и глиняных табличках в долинах и горах Месопотамии между реками Тигр и Евфрат. Заинтересовавшись этим сходством, П.-Э. Ботта в 1843 году предпринял первые крупномасштабные целенаправленные раскопки. Для них он выбрал деревню Хорсабад в северной Месопотамии, вблизи современного Мосула. Вскоре Ботта обнаружил, что на клинописных табличках это место называется Дур-Шаррукин. Надписи были сделаны на семитском наречии, близком к древнееврейскому, и название переводилось как ‘крепость истинного царя’. В учебниках истории этот царь упоминается под именем Саргон II.

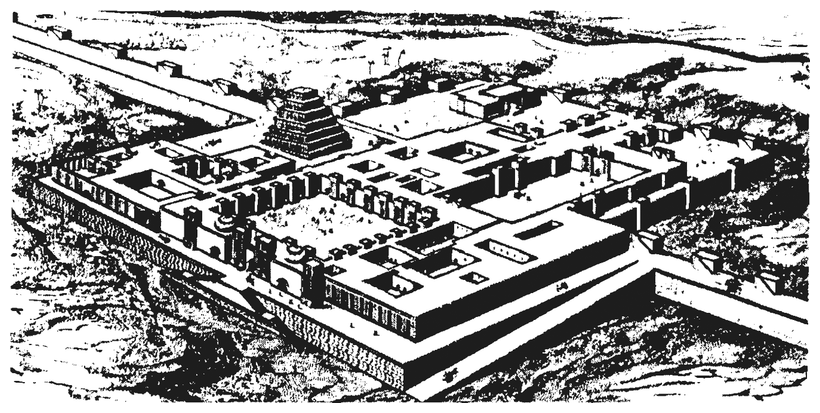

Именно он основал новую столицу Ассирии и в центре ее возвел величественный дворец, украшенный барельефами общей протяженностью более мили (полутора километров. – Прим. ред.). Над городом и царским дворцом возвышалась ступенчатая пирамида – «зиккурат», которая служила «лестницей в небо» для богов (см. рис. 6).

Рис. 6

Планировка города и многочисленные скульптурные группы свидетельствовали о высоком уровне жизни. Дворцы, храмы, дома, стены, ворота, колонны, статуи, бастионы, террасы, сады – все это было построено за каких-то пять лет. По словам Ж. Контено («Повседневная жизнь в Вавилоне и Ассирии») [5], «трудно даже себе представить потенциальное могущество империи, которая смогла осуществить так много за такое короткое время» – да еще и 3000 лет назад.

Чтобы не отстать от французов, к раскопкам приступили англичане, в частности О. Г. Лейард. Он выбрал городище Куюнджик, расположенное в десяти милях (примерно 16 километров. – Прим. ред.) от Хорсабада вниз по течению реки Тигр. Там обнаружилась Ниневия – первая ассирийская столица.

Библейские названия и события начинали материализовываться. Ниневия была столицей ассирийского царства в эпоху трех его последних великих правителей – Сеннахирима, Асархаддона и Ашшурбанипала. «В четырнадцатый год царя Езекии, пошел Сеннахирим, царь Ассирийский, против всех укрепленных городов Иуды», – свидетельствует Ветхий Завет (IV Книга Царств 18:13). А после того как Ангел Господень уничтожил войско захватчиков, «возвратился Сеннахирим, царь Ассирийский, и жил в Ниневии».

В ходе раскопок части Ниневии, застроенной Сеннахиримом и Ашшурбанипалом, археологи обнаружили дворцы, храмы и произведения искусства, превосходившие все созданное при Саргоне. На территории же предполагаемых руин дворцов Асархаддона вести раскопки оказалось невозможным, потому что там стояла мечеть, воздвигнутая на вероятном месте захоронения пророка Ионы, проглоченного китом и вопреки воле Яхве отказавшегося проповедовать в Ниневии.

Из древнегреческих источников Лейард знал, что один из военачальников армии Александра Македонского видел пирамиды и руины древнего города. Археолог провел раскопки в этом месте и обнаружил Нимруд – военную столицу ассирийского царства. Именно здесь Салманасар II велел поставить обелиск с указанием всех своих походов и завоеваний. В настоящее время этот обелиск находится в Британском музее. На одном из барельефов обелиска изображен подносящий дань Салманасару Ииуй, «сын Амврия, царь Израиля».

Вновь месопотамские надписи и библейские тексты подтверждают друг друга! Изумленные этим фактом ассириологи обратились к десятой главе Книги Бытия. В ней в качестве основателя всех царств Месопотамии упоминается Нимрод – «сильный зверолов пред Господом»:

Царство его вначале составляли: Вавилон, Эрех, Аккад и Халне, в земле Сеннаар. Из сей земли вышел Ассур и построил Ниневию, Реховофир, Калах. И Ресен между Ниневией и между Калахом; это город великий (Книга Бытия 10:8).

Между Ниневией и Нимрудом действительно высились курганы, которые местные жители называли Калах. Раскопки, проведенные здесь с 1903 по 1914 год В. Андрэ, открыли руины Ашшура (или Ассура. – Прим. ред.) – религиозного центра и первой столицы Ассирии. Из всех упоминавшихся в Библии ассирийских городов ненайденным оставался только Ресен. Его название переводится как ‘уздечка’. Возможно, в городе располагались царские конюшни.

Примерно в то же время, когда был обнаружен Ашшур, археологическая экспедиция под руководством Р. И. Кольдевея заканчивала раскопки Вавилона – огромного города с дворцами, храмами, висячими садами и обязательным зиккуратом. Найденные артефакты и надписи раскрыли перед учеными историю двух соперничавших государств Месопотамии – Вавилонского и Ассирийского, занимавших соответственно ее южную и северную части.

Взлеты и падения, войны и мирное сосуществование – в общей сложности высокоразвитая цивилизация этих двух государств просуществовала около полутора тысяч лет начиная примерно с 1900 года до нашей эры, пока Ашшур и Ниневию не захватили и не разрушили вавилоняне в 614 и 612 годах до нашей эры. Сам Вавилон, как и предсказывали библейские пророки, нашел бесславный конец в 539 году до нашей эры в результате захвата Киром Великим из династии Ахеменидов.

Хотя Вавилон и Ассирия на протяжении всей своей истории соперничали, найти между ними существенные культурные и материальные различия было бы сложно. Правда, у ассирийцев верховным божеством считался Ашшур (‘всевидящий’), а у вавилонян – Мардук [‘сын мирового холма’ (по другой трактовке —‘сын чистого неба’. – Прим. ред.)]. В остальном их пантеоны практически не отличались.

Многие музеи мира с гордостью выставляют откопанные в курганах Ассирии и Вавилона церемониальные ворота, крылатых быков, барельефы, колесницы, инструменты, утварь, украшения, статуи и другие предметы, изготовленные из самых разных материалов. Но истинное сокровище этих государств – памятники письменности. Это тысячи клинописных текстов, среди которых есть космологические эпосы, поэмы, биографии царей, храмовые записи, торговые контракты, записи о браке и разводе, астрономические таблицы, астрологические прогнозы, математические формулы, списки географических названий, школьные учебники грамматики и словари, а также, что не менее важно, тексты с именами, генеалогией, деяниями, способностями и обязанностями богов.

Общим языком, обеспечившим культурные, исторические и религиозные связи между Ассирией и Вавилоном, был аккадский – древнейший язык семитской группы, похожий на еврейский, арамейский, финикийский и ханаанский языки и предшествовавший им. Причем многие памятники письменности содержали примечание о том, что это копия с более древнего оригинала.

Кто же тогда изобрел клинопись и развил язык с его отточенной грамматикой и богатым словарным запасом? Кто написал эти более древние оригиналы? И почему ассирийцы и вавилоняне называли свой язык аккадским?

Еще раз обратимся к Книге Бытия: «Царство его вначале составляли: Вавилон, Эрех, Аккад…» (Книга Бытия 10:8). Не мог ли Аккад быть столицей государства, предшествовавшего Вавилону и Ниневии?

Среди месопотамских руин обнаружились убедительные свидетельства того, что в третьем тысячелетии до нашей эры здесь действительно существовало царство Аккад. Его основал Саргон Древний – правитель, который называл себя шаррукеном (‘истинным государем’). Империя Саргона простиралась от Нижнего Моря (Персидский залив) до Верхнего (предположительно речь идет о Средиземном море). Он хвастался, что заставил причалить в порту Аккада суда из многих дальних стран.

Хронологический скачок от ассирийского Саргона из Дур-Шаррукина к Саргону Аккадскому был огромный – на 2000 лет назад в прошлое. Однако раскопанные курганы открывали миру образцы литературы и искусства, науки и политики, торговли и коммуникаций, то есть полноценной цивилизации, существовавшей задолго до появления Вавилона и Ассирии. Более того, эта цивилизация была очевидным источником последующих цивилизаций Месопотамии; Ассирия и Вавилон представляли собой лишь ветви, отходившие от аккадского ствола.

Загадка этой древней месопотамской цивилизации лишь усложнилась, когда археологи нашли текст, рассказывавший о родословной и деяниях Саргона Аккадского. Там упоминался его полный титул: «царь Аккада, царь Киша» – и пояснялось, что до восшествия на престол Саргон был советником «правителей Киша». Закономерно возникает вопрос: а не существовало ли еще более древнее царство, предшествовавшее Аккаду, – этот самый Киш?

И здесь снова обретают значимость слова Библии:

Хуш родил также Нимрода: сей начал быть силен на земле… Царство его вначале составляли: Вавилон, Эрех, Аккад… (Книга Бытия 10:8–12).

Многие ученые ухватились за предположение, что Саргон Аккадский и есть библейский Нимрод. Если в приведенных выше строках вместо «Хуш» прочитать «Киш», то получится, что Нимроду предшествовал Киш – как и утверждал Саргон. Тогда исследователи решили более внимательно отнестись и к остальным записям: «Он победил Урук и разрушил его стены… он одержал победу в битве с жителями Ура… он покорил все земли от Лагаша до самого моря».

Может быть, Урук из жизнеописания Саргона – это библейский Эрех? Гипотеза подтвердилась после раскопок в местечке Уарка. Упоминавшийся в тексте Ур оказался тем самым библейским Уром, где родился Авраам.

Археологические находки не только подтвердили историческую достоверность приведенных в Библии сведений, но и неопровержимо доказали, что города и цивилизации в Месопотамии существовали задолго до третьего тысячелетия до нашей эры. Оставался лишь вопрос, как далеко в глубь истории уходит самое первое цивилизованное государство.

Ключ к этой головоломке пришлось искать в области языкознания.

* * *Ученые знали, что имена имели смысл не только в еврейском языке и Ветхом Завете, но и в Древнем Ближнем Востоке. Все аккадские, вавилонские и ассирийские имена, а также географические названия несли определенную смысловую нагрузку. Однако имена всех правителей, которые были до Саргона, звучали, казалось бы, абсолютно бессмысленно. Так, царя, советником при котором был Саргон, звали Урзабаба, правителя Киша – Лугальзагеси и так далее.

В выступлении перед Королевским азиатским обществом в 1853 году археолог и ассириолог Г. Роулинсон указал, что эти имена не семитские и не индоевропейские, а принадлежат, по-видимому, к неизвестной группе языков. Но если допустить, что и они имеют определенное значение, то на каком языке?

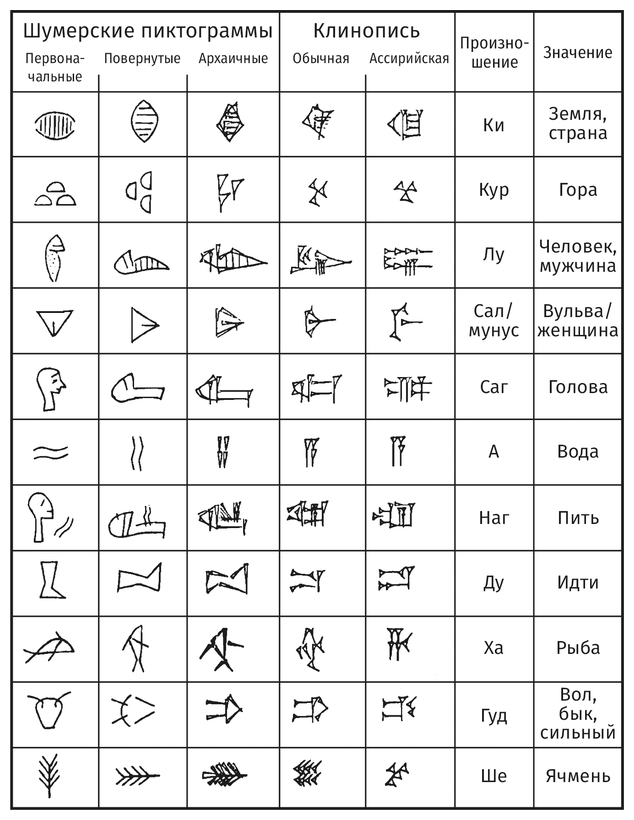

Ответ подсказала аккадская клинопись. В основе своей аккадское письмо слоговое: каждый значок обозначает отдельный слог (аб, ба, бат и так далее). В то же время на письме широко использовались символы, которые, не будучи фонетическими слогами, тоже передавали то или иное значение: «бог», «город», «страна», «жизнь», «благородный» и так далее. Единственное разумное объяснение исходило из того, что эти значки были фрагментами какого-то более древнего, пиктографического, письма. Значит, и аккадской письменности должна была предшествовать другая, использовавшая что-то вроде египетских иероглифов.

Вскоре стало ясно, что речь идет не просто о другой, более древней форме письменности, а о другом, более древнем языке. Ученые обнаружили, что в аккадских надписях и текстах широко использовались слова, заимствованные из других языков (подобно тому как во французском используется заимствованное из английского weekend). Особенно много заимствований оказалось в научно-технической терминологии, а также в текстах о богах и небесах.

Одним из крупнейших источников аккадских текстов были руины библиотеки, собранной в Ниневии царем Ашшурбанипалом. О. Г. Лейард с коллегами обнаружили 25 тысяч табличек, многие из которых имели пометки древних писцов о том, что это копии более древних текстов. Например, группа из 23 табличек заканчивается фразой: «23-я таблица: шумерский язык без изменений». В другом тексте есть загадочное утверждение Ашшурбанипала:

Бог писцов наделил меня даром понимать его искусство. Он посвятил меня в тайное искусство письма. Я могу даже читать сложные таблички по-шумерски; я понимаю загадочные слова вырезанных в камне текстов, сохранившихся с допотопных времен.

В январе 1869 года германо-французский востоковед Дж. Опперт предложил французскому Обществу нумизматики и археологии признать существование доаккадского языка и говорившего на нем народа. Отметив, что древние правители Месопотамии использовали титул «царь Шумера и Аккада», Опперт предложил называть этот народ шумерами, а их земли – Шумером.

Опперт оказался прав, если не считать небольшой ошибки в произношении: он называл Шумер Сумером. И это была не какая-то таинственная страна, а всего лишь древнее название южной части Месопотамии – в полном соответствии с Книгой Бытия, согласно которой столицы Вавилон, Аккад и Эрех находились «в земле Сеннаар» (так в Библии именуется Шумер).

Как только ученые приняли это допущение, все сразу стало на свои места. Аккадские ссылки на «старинные тексты» сразу же приобрели смысл; стало понятно, что таблицы с длинными колонками слов представляли собой аккадско-шумерские словари, составленные в Ассирии и Вавилоне для изучения первой письменности в истории человечества – шумерской.

Без этих древних словарей мы и сегодня были бы весьма далеки от расшифровки шумерских текстов. Благодаря им человечеству открылся огромный пласт сокровищ культуры. Кроме того, выяснилось, что изначально шумерская письменность была пиктографической: значки вырезали на камне в виде вертикальных колонок. Позже их стали гравировать горизонтально, а затем символы упростили, чтобы было удобнее выдавливать на мягких глиняных табличках. В результате возникла клинопись, заимствованная впоследствии аккадцами, вавилонянами, ассирийцами и другими народами Ближнего Востока (см. рис. 7).

Рис. 7

Расшифровка шумерского языка и шумерской письменности, а также открытие того, что за всеми культурными достижениями Аккада, Вавилона и Ассирии стояли шумеры и их культура, активизировали археологические поиски в южной части Месопотамии. Первые серьезные раскопки на территории Шумера выполнили французские археологи в 1877 году. Здесь сделали настолько много открытий, что другие исследователи продолжили работы вплоть до 1933 года, так и не завершив их.

На том месте, которое здешние жители называли Телло (‘холм’), обнаружились руины древнего шумерского города-государства Лагаша – того самого, покорением которого хвалился Саргон

Аккадский. Именно здесь появился титул «энси» (‘истинный правитель’), впоследствии заимствованный Саргоном. Правившая в Лагаше династия заняла престол примерно в 2900 году до нашей эры и просуществовала почти 650 лет. За это время сменилось 43 энси. Их имена, родословная и периоды правления скрупулезно фиксировали.

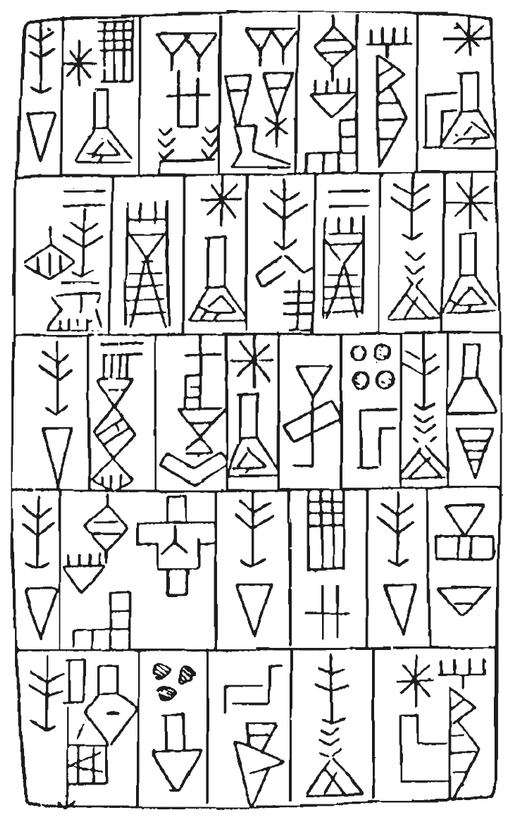

Найденные археологами надписи содержали массу информации. Обращенные к богам просьбы помочь взойти посевам, молитвы об урожае на орошаемых землях свидетельствовали о наличии земледелия и ирригации. Преподнесенная богине чаша с дарственной надписью от «смотрителя амбаров» свидетельствовала о том, что зерно помещали на хранение, взвешивали и что оно служило предметом торговли (см. рис. 8).

Рис. 8

Энси Эанатум приказал сделать на глиняном кирпиче надпись о том, что шумерские правители могли занять трон только с одобрения богов. Он же сообщил о завоевании другого города, что свидетельствовало о существовании в Шумере городов-государств еще в начале третьего тысячелетия до нашей эры.

Энтемена, преемник Эанатума, писал о том, что построил храм, украшенный золотом и серебром, посадил сады и расширил выложенные кирпичом колодцы, заложил крепость со сторожевыми башнями и сделал причалы для судов.

Одним из самых известных правителей Лагаша был Гудеа. Сохранилось множество его статуэток, и все они изображают энси молящимся. Гудеа ревностно поклонялся богу Нингирсу и активно занимался возведением и ремонтом храмов. Для этого он использовал самые лучшие материалы: получал золото из Африки и Анатолии, серебро из Тавра, кедры из Ливана, медь из Загроса, сердолик из Эфиопии и еще многое другое из стран, названия которых пока не идентифицировали.

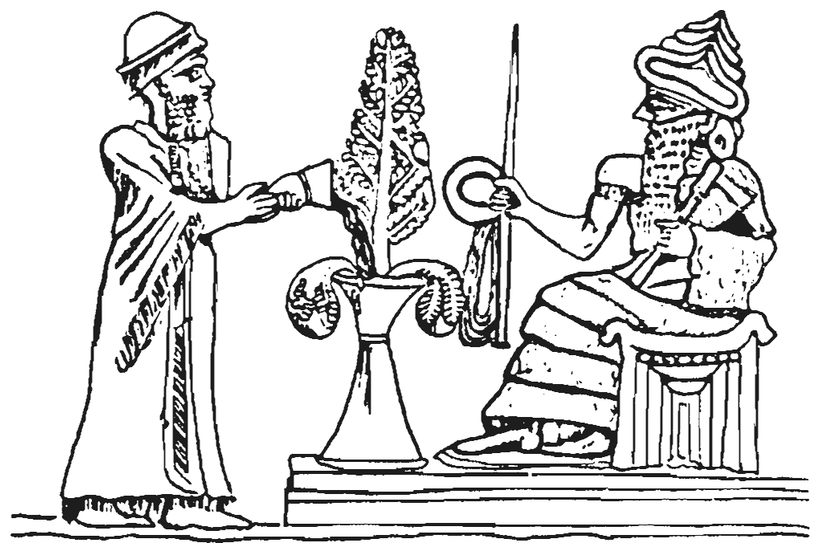

Сооружая скинию (походный храм. – Прим. ред.) в пустыне, Моисей руководствовался подробными указаниями, которые получил от Господа. Царь Соломон построил в Иерусалиме Первый храм лишь после того, как Бог пришел к нему во сне, дав «мудрость и разум». Детальный план Второго храма пророк Иезекииль увидел в божественном видении. Несколькими столетиями ранее Ур-Намму, правителю Ура, бог приказал построить храм, дав подробные инструкции и протянув измерительную рейку и моток веревки (см. рис. 9).

Рис. 9

Живший за 1200 лет до Моисея Гудеа тоже получил во сне приказ построить храм от «человека, сиявшего, как небо», рядом с которым стояла «божественная птица». Подробные инструкции он записал в форме довольно длинного повествования. Этот человек, судя по венцу на голове, явно был богом. Позже становится понятно, что это бог Нингирсу. Бывшая с ним богиня в одной руке держала «табличку своей небесной звезды», а в другой – «священную указку», с помощью которой показала Гудеа «благоприятную планету». Третий человек, тоже бог, держал лазуритовую табличку «и чертил на ней план храма». На одной из статуй Гудеа изображен сидящим с табличкой на коленях, на которой явственно различим божественный чертеж (см. рис. 10).