Полная версия

Искусство быть Фризманом. Леонид Фризман в 2000-х – 2010-х годах

Так что внимание к критическому наследию И. Я. Франко не было для Фризмана случайным и имело давнюю предысторию. Книга «Иван Франко: взгляд на литературу» была написана в 2016—2017 гг. Ее публикация стала последней прижизненной книгой Л. Г. Фризмана, и уже одно это обстоятельство ставит ее на особое место в списке его работ. Сам он в предисловии, доверительно названном «Беседа автора с читателем», отметил масштаб поставленной им перед собой задачи. Интересуясь тем, что в литературоведении называется «писательской критикой», Фризман многие десятилетия изучал этот феномен. Уже в 1980-е гг. он находился на пике обострившегося интереса к нему, вместе с другими крупными учеными – М. Л. Гаспаровым, М. М. Гиршманом, В. М. Марковичем. Задумав книгу о Франко, «преследуя цель изучить его литературную критику в аспекте не только содержания, но и формы и показать особенность писательской критики»21, Л.Г. признавал свою заслугу в том, что нашел материал, на котором проблема писательской критики может быть решена полнее и убедительнее, чем на любом другом. Однако дело было еще и в том, что восьмидесятилетний ученый осознал эту свою работу как выполнение завета Юрия Буртина. В одном из писем, полученном вскоре после защиты докторской, московский друг и коллега призывал Л.Г. «не остаться в плену у старого, сделанного, не побояться открыть чистую страницу, замахнуться на что-то большое, даже непосильное»22. Харьковский профессор последовал совету Буртина спустя сорок лет.

С первых же страниц Фризман вовлекает читателя в процесс активного размышления над эволюцией литературно-критического творчества писателя, подчеркивая свое присутствие: «Я выскажу мысль» (с. 4; здесь и далее в скобках указание на страницы из книги Л. Г. Фризмана – К.Б.), «мы располагаем…» (с. 56), «Я не знаю, довелось ли Франко…» (с. 498). Содержание книги раскрывается на пересечении взглядов – взгляда самого Франко на литературу и взгляда Фризмана как на литературу, так и на Франко-критика. Так создается атмосфера диалога – одна из главных удач автора в этой книге. Рассматривая у Франко трактовки украинских писателей – предшественников и современников, западноевропейских и польских классиков, Фризман уделяет особое внимание его оценкам русских писателей. И поскольку материал этой главы сегодня представляется особенно злободневным, остановимся на двух эпизодах – вопросе языка творчества у Гоголя и проблеме восприятия стихотворений Пушкина о польском восстании.

Думая о Шевченко, отдавая дань его знаменитой формуле «і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь (и чужому учитесь, и от своего не отказывайтесь)», Франко бросает упрек Гоголю, который «на долгие десятки лет исказил само лицо украинской интеллигенции, отстаивая фикцию, будто высокая литература возможна лишь на русском языке» (с. 274). Размышляя о «нашем гениальном земляке-поэте», Франко никогда не забывал, что творчество Гоголя – это вклад Украины в мировую культуру (с. 329), но расхождение по вопросу о языке оставалось для Франко острым. Он знал из первоисточника – воспоминаний Г. П. Данилевского – о позиции Гоголя, откровенно высказанной им в разговоре с О. М. Бодянским. Позиции тем более важной, что она была выстрадана Гоголем и бережно передана современником. «Нам, Осип Максимович», – говорил Гоголь, – «надо писать по-русски, надо стремиться к поддержке и упрочению одного владычного языка для всех родных нам племен… Нам, малороссам и русским, нужна одна поэзия, спокойная и сильная… нетленная поэзия правды, добра и красоты… Русский и малоросс – это души близнецов, пополняющие одна другую. Отдавать предпочтение одной из них в ущерб другой невозможно… Всякий, пишущий теперь, должен думать не о розни, он должен прежде всего поставить себя перед лицо Того, кто дал нам вечное человеческое слово»23.

В этом же разговоре собеседники затронули и поэзию Шевченко.

«Как вы его находите? – повторил Бодянский.

– Хорошо, что и говорить, – ответил Гоголь, – только не обидьтесь, друг мой… вы – его поклонник, а его личная судьба достойна всяческого участия и сожаления.

– Но зачем вы примешиваете сюда личную судьбу? <…> Скажите о таланте, о его поэзии.

– Дегтю много, – негромко, но прямо проговорил Гоголь, – и даже прибавлю, дегтю больше, чем самой поэзии. Нам-то с вами это, пожалуй, приятно, но не у всех носы, как наши. Да и язык…»24

Несмотря на недвусмысленное отношение к украинскому языку, Гоголь оставался для Франко не только великим писателем, но и великим украинцем. Несколько лет он посвятил переводу на украинский язык «Мертвых душ»; настойчиво просил М. Драгоманова взяться за биографию Гоголя, возражая И. Нечую-Левицкому и П. Кулишу, которые утверждали, что «Гоголь Украине навредил»25. Его заочный спор с писателем продолжался больше четверти века, пока, наконец, в статье 1905 г. «Двуязычие и двуличие» не завершился окончательным аккордом. «Ты не можешь расстаться с языком, в котором родился и был воспитан, как не можешь поменяться с кем-то другим своей кожей. Возьмем для примера двух гениальных украинцев Гоголя и Шевченко. Как безмерно отличались в лучшую сторону обстоятельства, в которых писал Гоголь, в сравнении с теми, в которых прошли бурлацкие и невольничьи годы Шевченко! А что мы видим в их духовной деятельности? У Гоголя – быстрое восхождение на недосягаемые вершины артистизма, а на этих вершинах – крах мышления, черные сомнения и упадок в дебри мистицизма, у Шевченко – ровная, ясная дорога все вверх и вверх, на все более высокие и светлые вершины. Причины такого конца карьеры Гоголя объясняют по-разному, но важное место среди этих причин занимает отчуждение гениального украинца от родного языка, его болезненная внутренняя трагедия»26. Относясь с сочувствием ко взглядам Гоголя, харьковский филолог признает и самой историей подтвержденную правоту Франко.

Еще более красноречивый пример связан с Пушкиным. Будучи одним из самых известных пушкинистов Украины, Л.Г. внимательно анализирует подход Франко к русскому поэту. Его трактовку стихотворений «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина» Фризман ставит в контекст их критики со стороны Герцена, Писарева и Добролюбова (с. 375—376, 379) и признает справедливость позиции Франко в отношении поэтической полемики Пушкина («Он между нами жил…») с Мицкевичем («Do przyjaciół Moskali»): «Франко стал на сторону польского поэта: Пушкин увидел в стихах Мицкевича лишь озлобление, в то время как они были вызваны «страшной кровавой действительностью» – расправой с поляками, восставшими против своих угнетателей» (с. 378).

И вот что важно: сам Фризман, готовя свою книгу о Франко на русском языке, вызывал удивленные вопросы далеких от науки людей и порой даже профессионалов. Л.Г. терпеливо отвечал на них, но сейчас вместо него ответить мог бы и я: берясь за ту или иную тему, он хотел углубить ее академическую разработку, укрупнить ее масштаб. И обращение к русскоязычной интеллигентной среде, к филологам и просто читателям он полагал непременным условием распространения просвещения, дальнейшего развития диалога русской и украинской культур. Эти и другие достоинства книги Л.Г. не остались незамеченными со стороны рецензентов, в частности, украинского литературоведа Е. Нахлика. Он отдавал должное «русскоязычному харьковскому еврею», написавшему о Франко сочувственную книгу, и призвал всячески поддержать начинание профессора27.

«Особенно сейчас, когда в России украинскую литературу почти не исследуют <…> – писал Нахлик, – а о Гоголе и галицийском москвофильстве пишут крайне тенденциозно, такая русскоязычная монография особенно важна»28.

Добавим, что сам Л.Г. подчеркивал: Франко «категорически отвергает любые попытки распространить ответственность за угнетение Россией Украины на русскую литературу, понимая под ней ее самую передовую, самую честную часть» (c. 89—90)29.

Так украинский классик оказывается созвучным нашему времени.

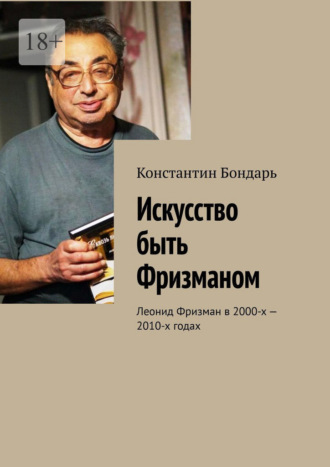

Л. Г. Фризман на презентации книги

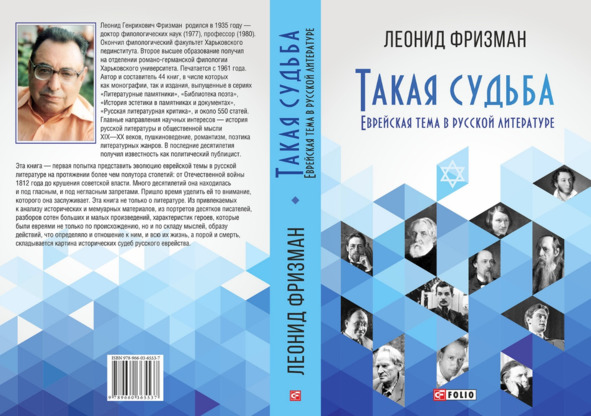

«Такая судьба. Еврейская тема в русской литературе»

Л. Фризман. Такая судьба. Еврейская тема в русской литературе. Харьков: Фолио, 2015

Еврейская тема у Фризмана

Еврей по происхождению и человек русской культуры по воспитанию – так можно описать вместе с миллионами его соотечественников и Леонида Фризмана. На первый взгляд, типичная ситуация для нескольких поколений советской интеллигенции. Еврейство не скрывалось, но и не было существенным фактором идентичности. После войны и в зрелые годы, тем не менее, оно серьезно отразилось в профессиональной биографии ученого: та не была ни гладкой, ни безоблачной.

Будучи автором около пятидесяти книг и более пятисот статей, он интересовался многими вещами; руководил диссертациями по литературе и XVIII, и XXI вв. Что же до иудаики, ею он не занимался и еврейской темы избегал. И только в 2013 г., в конце своего научного пути, Л.Г. обратился к проблеме «русская литература и евреи», в которой ему было суждено сказать свое слово.

Предыстория этого обращения такова: заручившись поддержкой редколлегии серии «Литературные памятники», в которой он подготовил пять книг, Леонид Генрихович загорелся идеей издать какой-нибудь «русско-еврейский» текст. Из внушительного списка, подготовленного автором этих строк по просьбе учителя, он выбрал повесть Ф. В. Булгарина «Эстерка». Фризман давно мечтал «реабилитировать» этого писателя в глазах литературоведов и, возможно, читателей, и вот представился подходящий случай.

«Дорогой Леонид Генрихович, – писал я в начале октября 2012 г., – сообщаю о своих результатах за неделю:

1. На мой запрос в РГБ о первом издании «Эстерки» мне сообщили, что отдельного издания нет, а вышла она в томе из собрания сочинений Булгарина 1828 г., изданного Гречем. Это и будем, видимо, класть в основу публикации.

2. Для Приложения я планировал «Поход вольницы Палеевой». Узнал, что это отрывок из «Мазепы», изданный в Альманахе «Комета Белы» за 1833 г.

3. Книгу Вайскопфа «Покрывало Моисея» должны передать мне из Москвы – жду!»

Л.Г. отвечал: «радуюсь продвижению замысла. „Медный всадник“ тоже не выходил отдельным изданием. И подобных прецедентов, думаю, было много».

И вскоре в редколлегию была отправлена наша заявка:

«В русской литературе XIX в. еврейская тема занимает важное, но до сих пор недооцененное место. Явившись следствием романтической тяги к экзотике, подражания западноевропейским образцам, усвоения и переосмысления антисемитских стереотипов, эстетики изображения чужого, она реализуется во многих произведениях русских писателей на уровне идеологических установок, сюжета, мотивов и образов. До сих пор еврейская тема не получила достаточного освещения (существует только одно специальное исследование: Вайскопф М. Я. Покрывало Моисея. Еврейская тема в эпоху романтизма. М., 2008). Выбор повести «Эстерка» обусловлен как давно назревшей потребностью ввести Ф. Булгарина в круг авторов, изданных в серии «Литературные памятники», так и тем, что именно данная повесть играет значительную роль в становлении и развитии еврейской темы в русской литературе первой половины XIX в.

Структура издания

Текст

Текст повести воспроизводится по изданию: Эстерка. Историческая повесть // Сочинения Ф. Булгарина. СПб.: тип. Н. И. Греча, 1828. Т. 3. Ч. 6. С. 1—65.

Дополнения

Фрагмент Хроники Яна Длугоша, рассказывающий о Казимире Великом и Эстерке.

Гайдамаки // Северная пчела. 1828. №1.

Фрагменты романа «Иван Выжигин», связанные с еврейской темой, по изд. 1829 г.

Фрагменты романа «Димитрий Самозванец» по изд. 1830 г.

«Поход вольницы Палеевой» (отрывок из романа «Мазепа») // Альманах «Комета Белы» за 1833 г.

Вопиющая типографская буква // Северная пчела. 1833. №141 (упоминание о стремлении евреев в Иерусалим).

Каббалистик // Северная пчела. 1834. №109; Соч. в 3-х т., 1836 Т. 1. С. 290—303.

Воспоминания. СПб.: М. Д. Ольхин, 1846—1849 (отрывки).

Путевые записки в поездку из Дерпта в Белоруссию весною 1835 г. // Северная пчела. 1835. №212.

Комары. Всякая Всячина. Рой первый. 1842. С. 217 (анекдот о Потемкине и евреях).

Приложения

Статья Л. Г. Фризмана «Ф. В. Булгарин и еврейская тема в русской литературе первой половины XIX в.».

По иронии судьбы в редколлегию одновременно поступила заявка на издание булгаринских «Воспоминаний», которая, конечно, получила предпочтение.

Вот как об этом писал Б. Ф. Егоров:

«Дорогой Леонид Генрихович, я, похоже, не очень четко описал свои даты. Прибыл в Питер после Москвы и Уфы вчера вечером, поэтому только сегодня сел за 65 полученных писем. Заявка Ваша жидковата – не в еврейском смысле, а в солидности. Еврейскую-то тему, конечно, надо развивать. А в смысле крупноты выиграет поданная заявка одной питерской дамы – предлагает „Воспоминания“ Ф. Булгарина. Думаю, такая заявка пройдет. И после этого заявка на одну повесть будет выглядеть бледно. Можно попробовать, я бы защищал, акцентируя весь национальный антураж, но уверенности у меня нет. Я бы подумал над более весомой заявкой. Теперь уж – до скорой встречи! Успеха Вам в спонсорских делах! Ваш Б. Е.»

В письме от 26 декабря 2012 г., уже после редколлегии, Л.Г. подвел итог: «Дорогой Костя! Эстерка, увы, не прошла. „Не нужно нам двух Булгариных одновременно“. Егоров пишет, что В. Е. Багно чувствовал себя очень смущенным и сказал ему: передайте Фризману, что мы высоко ценим его участие в серии, пусть поскорее подаст любую другую заявку, и мы ее обязательно примем. Такой вот новогодний подарочек».

Профессор, впрочем, был не из тех, кто, по его словам, «проигрывает войну, проиграв в первом сражении». Нашей заявкой, впоследствии удачно воплотившейся, стала драма «Марфа, посадница Новгородская» М. П. Погодина, а Булгарина Леонид Генрихович решил подготовить и издать отдельно. Об этой идее, которая, к сожалению, тоже не воплотилась в жизнь, напоминает проект, поданный на конкурс в Мемориальный фонд еврейской культуры в Нью-Йорке.

Вскоре, углубившись в материал, Фризман понял, что еврейская тема выходит далеко за рамки наследия Булгарина и вообще литературы первой половины XIX в., и взялся рассмотреть ее всю – от зарождения до наших дней. Так за год была написана книга, стоящая особняком в научном наследии Фризмана, – «Такая судьба. Еврейская тема в русской литературе». Автору этих строк посчастливилось помогать Л.Г. и в библиографических разысканиях, и справками по специфическим вопросам иудаики. Вот как сам ученый представил свой труд:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Наука и жизнь. Харьков, 2010; Сквозь литературу. Киев, 2015.

2

Фризман Л. Г. Творческий путь Баратынского. М., 1966.

3

Хьетсо Г. Евгений Баратынский. Жизнь и творчество. Осло-Берген-Тромсё, 1973.

4

Баратынский Е. А. Стихотворения. Поэмы. М.: Наука, 1982. (Литературные памятники).

5

Баратынский Е. А. Полное собрание стихотворений. СПб., 2000. (Библиотека поэта).

6

Фризман Л. Г. Проблемы текстологии Баратынского // Баратынский Е. А. Стихотворения. Поэмы… С. 562.

7

Рылеев К. Ф. Думы. М.: Наука, 1975. (Литературные памятники).

8

Европеец. Журнал И. В. Киреевского. 1832. М.: Наука, 1989. (Литературные памятники).

9

Северные цветы на 1832 год. М.: Наука, 1980. (Литературные памятники).

10

Чичибабин Б. В стихах и прозе. М.: Наука, 2013. (Литературные памятники).

11

Погодин М. Марфа, посадница Новгородская. М.: Наука, 2015. (Литературные памятники).

12

Фризман Л. Г., Грачева И. В. Многообразие и своеобразие Юлия Кима. Киев, 2014.

13

Фризман Л. Г. Такая судьба. Еврейская тема в русской литературе. Харьков, 2015.

14

Фризман Л. Г. Иван Франко: взгляд на литературу. Киев, 2017.

15

Фризман Л. Г. Эти семь лет. Публицистические этюды. Харьков, 2000.

16

Фризман Л. Г. Остроумный Основьяненко (цит. по рукописи).

17

Фризман Л. Г. «Неоконченное значит недосказанное…» Книга о Науме Коржавине / Подг. текста Е. А. Андрущенко. Киев: Изд. дом Дмитрия Бураго, 2018.

18

Фризман Л. Г., Лахно С. Н. М. А. Максимович-литератор. Харьков, 2003.

19

Чичибабин Б. А. В стихах и прозе / Изд. подгот. Л. С. Карась-Чичибабина, Л. Г. Фризман. Отв. ред. Б. Ф. Егоров. Москва: Наука, 2013.

20

Фризман Л. Г. Остроумный Основьяненко. Харьков: Фолио, 2019.

21

Фризман Л. Г. Иван Франко: взгляд на литературу. Киев: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2017. С. 22.

22

Там же.

23

Данилевский Г. П. Знакомство с Гоголем // Данилевский Г. П. Сочинения. Т. 14. СПб., 1901. С. 99.

24

Там же. С. 98—99.

25

Фризман Л. Г. Иван Франко: взгляд на литературу… С. 331.

26

Цит. по: Фризман Л. Г. Иван Франко: взгляд на литературу… С. 333.

27

Нахлік Є. Леонід Фрізман: погляд на Івана Франка // Інтернет-часопис «Збруч». 19.05.2018. https://zbruc.eu/node/79826.

28

Там же.

29

Оляндер Л. К. Рец. на кн.: Фризман Л. Г. Иван Франко: взгляд на литературу. Киев, 2017 // Вестник Моск. ун-та. Серия 9. Филология. 2019. №5. С. 169—173.