Полная версия

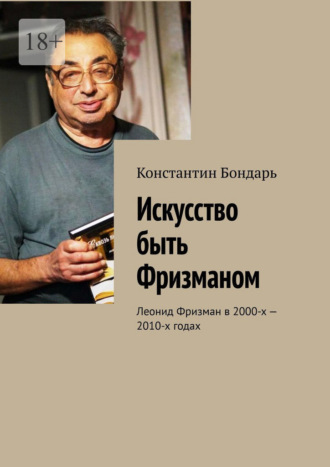

Искусство быть Фризманом. Леонид Фризман в 2000-х – 2010-х годах

Искусство быть Фризманом

Леонид Фризман в 2000-х – 2010-х годах

Константин Бондарь

к 90-летию со дня рождения

Леонида Генриховича Фризмана

(1935 – 2018)

© Константин Бондарь, 2025

ISBN 978-5-0067-9775-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

От автора

Я пишу о своем учителе, профессоре Фризмане, уже давно. Воспоминания о наших встречах, совместных проектах, размышления над его книгами и статьями отразились в нескольких эссе, опубликованных в коллективных сборниках и электронных журналах. Теперь пришло время собрать и издать их вместе, как первую попытку в том жанре, который сам харьковский профессор очень ценил, – в жанре научной биографии.

О Леониде Генриховиче написано немало: в прессе выходили интервью с ним, ученики и коллеги оставили о нем свои мемуары. Но эта книга не дублирует их – она рассказывает о позднем Фризмане 2000-х – 2010-х годов, каким я его знал. Поэтому биография эта с неизбежностью будет неполной и субъективной, явленной лишь в нескольких ярких моментах, которые кажутся мне актуальными. Отсюда и выбранный мною прием – сочетание ранее опубликованных текстов, подготовительных материалов, обильное цитирование работ самого Л.Г. и электронной переписки с ним и о нем разных корреспондентов.

Взяться за работу меня побудила мысль о грядущем 90-летнем юбилее профессора – первом юбилее, который предстоит отмечать без него. И коль скоро предыдущие круглые даты не оставались без подарков, нарушать традицию не стоит. Так что с юбилеем, учитель!..

Л. Г. Фризман. Фото Г. И. Ганзбурга. Харьков, 2017

«Я – человек будней…»

На Пушкинской улице в Харькове нередко можно было встретить невысокого энергичного человека, бодро идущего куда-то с сумкой через плечо. Лицо его почти всегда бывало задумчиво, взгляд за толстыми стеклами очков на чем-то сосредоточен, голову покрывал профессорский берет. Это Леонид Генрихович Фризман, известный литературовед, специалист по русской поэзии XIX—XX вв., проходил свой привычный маршрут, возвращаясь из бассейна или направляясь в библиотеку. Его знали в Харькове многие, да и за пределами родного города среди коллег ширилась слава о педагоге, публицисте, руководителе научной школы.

К счастью, Леонид Генрихович прожил долгую жизнь, и теперь, оглядываясь назад, можно утверждать, что она прошла на одной ноте, в едином стремлении – как можно полнее реализовать призвание, раскрыть и применить данный ему от Бога дар.

Он появился на свет 24 сентября 1935 г. в Харькове, где прожил всю жизнь (за исключением военных лет). Предпосылки к выбору профессии и широкий кругозор мальчик получил уже в семье: его отец, Генрих Венецианович, историк-медиевист, много лет преподавал на историческом факультете Харьковского университета, а мама, Дора Абрамовна, была хормейстером в консерватории. Л.Г. был харьковчанином в третьем поколении: еще до революции его дед Бенцион Фризман снискал известность как один из лучших в городе врачей.

Надо помнить, на какое время пришлась юность Фризмана, окончившего школу и поступившего в пединститут в 1953 г. В тех труднейших условиях выживания – корни его последующей настойчивости в достижении цели, навыков бойца, гибкости и необычайной трезвости ума. В 1957 г. Леонид закончил русское отделение филологического факультета Харьковского пединститута. Второе высшее образование он получил в Харьковском университете, на отделении романо-германской филологии факультета иностранных языков.

Решив заниматься наукой еще в студенческие годы (свои первые шаги он делал в кругу харьковских литературоведов – Маргариты Габель, Исаака Каганова, Марка Чернякова), молодой человек твердо знал, что в аспирантуру его не примут. Единственной возможностью трудиться по специальности была школа рабочей молодежи, которой он отдал почти полтора десятка лет. Из юноши получился толковый учитель. Он полюбил эту профессию, и она отвечала ему взаимностью: ученики по достоинству ценили своего наставника. Л.Г. преподавал русский язык и литературу, немецкий язык, а когда придумали новый предмет – обществоведение, по которому вначале не было ни программ, ни учебников, взялся и за него.

Работу в школе он совмещал с научными поисками и, как тогда писали в анкетах, «без отрыва от производства» подготовил кандидатскую диссертацию. Ее защита (а это был брежневский 1967 год) сопровождалась опасениями отнюдь не научного свойства, но в итоге успешно состоялась. Лишь через несколько лет после этого Фризман смог добиться работы по совместительству на кафедре иностранных языков в вузе, а потом, после представления докторской диссертации, – места на кафедре русской литературы. Тогда ему исполнилось сорок, и все основные профессиональные достижения пришлись на вторую половину его жизни. Так, кстати сказать, было и у Д. С. Лихачева, с которым Л. Г. Фризман был близко знаком и много общался в 1960—1970-х гг. и который оказал ему поддержку перед кандидатской защитой.

Не удостоенный ни аспирантуры, ни докторантуры, Л.Г. получил докторскую степень в одном из самых авторитетных вузов страны – в Московском университете. Защита докторской «Русская элегия в эпоху романтизма» (тема эта родилась из бесед с Ефимом Эткиндом) в 1977 г. открыла самый плодотворный этап в деятельности харьковского ученого.

Борис Мейлах, крупнейший пушкинист ХХ в., многолетний руководитель Пушкинской группы Института русской литературы АН СССР, бывший старше Фризмана более чем на двадцать лет, писал ему в поздравительном письме:

«Без преувеличений – работаете Вы на уровне высококвалифицированного доктора наук <…> Вашу работу просто можно назвать образцовой. При этом Вы достигли такого уровня и что самое интересное, по-моему, достигли этого, шутка сказать, самосовершенствованием, без непосредственной учебы у тех, поистине крупных ученых, под руководством и в среде которых я учился, будучи студентом в МГУ и в аспирантуре Академии наук. Поэтому редко приходится поздравлять со степенью таких молодых (и в наше время появившихся) ученых, как Вы. Желаю Вам многих успехов с той же ответственностью к выпускаемым Вами трудам, как до сих пор».

В 1980-м Л.Г. стал профессором, и на кафедре открыли аспирантуру. «Молодой темноволосый профессор со щегольскими легкомысленными усиками», иронично поглядывавший на студентов, запомнился первокурснику Игорю Черному. Через много лет он, уже доктор наук, вспоминал: «Когда Фризман <…> взошел на кафедру, чтобы рассказать о себе и сфере своих научных интересов, мне показалось, что со мной заговорило само Время».

Одну за другой Л.Г выпускал монографии, готовил к печати литературные памятники и поэтические сборники, руководил работами аспирантов и выступал оппонентом на защитах. Статьи его публиковались в ведущих специализированных журналах, а среди его корреспондентов были крупнейшие историки литературы – В. Э. Вацуро, М. Л. Гаспаров, А. Л. Гришунин, Б. Ф. Егоров, Ю. М. Лотман, Г. М. Фридлендер. Тогда его известность стала всесоюзной.

Постперестроечные перемены заставили Фризмана научиться работать в резко изменившихся условиях, но не привели к снижению уровня разработки проблем. Однако они сказались на перспективах публикаций и географии научной деятельности. Постепенно возможность публиковаться стала исключительно платной, а места конференций и аспирантских защит все чаще оставались в пределах Украины. Это потребовало от профессора освоения навыков маркетинга и менеджмента, и надо отдать ему должное – он освоил их не хуже своих младших коллег. В 2000-е и 2010-е годы Л.Г. работал с завидной отдачей и результативностью.

Родители – Дора Абрамовна

и Генрих Венецианович

С мамой

Будучи для Харькова уникальной и даже резонансной фигурой, Фризман не мог не нажить врагов и недоброжелателей. Пожалуй, их у него было даже с избытком. Привыкнув бороться с обстоятельствами и не избалованный подарками судьбы, он воспринимал их как неизбежное зло и продолжал работать. Не могли сломить его ни личные невзгоды, ни семейные трагедии. Впрочем, друзей и поклонников таланта Л.Г. тоже было немало, свидетельством чему служат сборники статей к двум его юбилеям1. Так, сборник «Сквозь литературу», вышедший к его 80-летию в 2015 г., стал необычным не только по уровню представленных в нем имен, но и по самой их географии: в книге опубликованы работы специалистов, живущих и работающих в девяти странах.

Следуя творческой манере самого Л.Г., эти исследования свободны от натужного «наукообразия», малоупотребительной терминологии, доступной лишь узкому кругу избранных. Впечатляет масштаб подхода к материалу, характерный для большинства статей. Даже там, где в центре внимания один писатель, одно произведение, они обычно рассмотрены в широком контексте, и тем читателям, которым это произведение хорошо знакомо, раскрываются новыми сторонами. Например, «Заблудившийся трамвай» Н. Гумилева принадлежит к самым известным, не раз проанализированным стихотворениям. Но Э. Обухова (Ванкувер) сумела прочесть в нем то, что ускользало от внимания ее предшественников, выявить нити, которые тянутся от него не только к современникам Гумилева – Булгакову, Мандельштаму, Цветаевой, Пастернаку, но и к Пушкину и Лермонтову. А рядом – изящный иронический этюд профессора Питтсбургского университета М. Альтшуллера «Два гудка». Отталкиваясь от различий в тональности фабричного гудка, который «дрожал и ревел» в начале романа М. Горького «Мать», и «веселого пенья гудка» в «Песне о встречном» Б. Корнилова, автор ведет нас к пониманию казенного оптимизма советской поэзии сталинских лет. Впечатляют широтой и многообразием охвата материала статьи Л. Геллера (Лозанна) «О теориях массовой литературы», О. Калашниковой (Днепропетровск) «Беллетризация документа или документализация романа: история Ваньки Каина», Т. Марченко (Артемовск) «Казацкие летописи в культурной жизни России ХIХ века» Т. Шевчук (Измаил) «Легенды Змеиного острова». С другой стороны, Н. Васильев (Саранск) углубился в рассмотрение литературных источников всего лишь одной пушкинской строчки «Так он писал темно и вяло», а Ю. Манн (Москва) воскресил восприятие европейцами далеко не самого популярного произведения Гоголя – его повести «Рим». Статья же В. Звиняцковского (Киев) и вовсе выходит за рамки «чистого» литературоведения и содержит отзвук актуальных дискуссий об украинской государственности, об украинской политической нации.

Из кого же состояла его школа и как она формировалась?

«Дымок сигареты, неспешный разговор о классиках, как о живых, о великих, как о близко знакомых <…> Правда, „разговоры“ – это громко сказано <…> Под плеск воды в бассейне или под хруст огурчика на импровизированном застолье – это разве разговоры? А ведь именно так выстраивались концепции наших работ, пролагался „путь в науку“, – вспоминала доктор наук Е. Андрущенко. – Иногда мне кажется, что каждый из тех, кто вышел из его школы, реализовал какую-то сторону личности ее основателя <…> И в каждом – что-то неуловимое, прочитывающееся в манере вести беседу, общаться со студентами, коллегами, одеваться, наконец. Этот щегольской кожаный пиджак и джинсы, когда вокруг только унылые серые костюмы!»

Мне, увы, не довелось пройти школу Фризмана от начала до конца; я попал к нему на завершающем этапе подготовки диссертации. Но я считаю нашу встречу счастливым событием и большой удачей. Насколько же больше смогли почерпнуть у наставника те, кто учились у него начиная со студенческих лет до защиты – кандидатской или докторской. И в педуниверситете он оставался любимым учителем для своих многочисленных учеников.

«…Я очень люблю закономерности, – отмечала Лидия Гинзбург (кстати, входившая в ленинградский круг общения Л.Г. наряду с Соломоном Рейсером, Исааком Ямпольским и другими), – понятие круговой поруки фактов для меня основное. Я охотно принимаю случайные радости, но требую логики от поразивших меня бедствий. И логика утешает, как доброе слово».

Пожалуй, эти слова можно отнести и к Леониду Фризману – текстологу и комментатору. Начав с изучения полузабытого тогда Баратынского, Фризман издал книгу «Творческий путь Баратынского» еще до защиты кандидатской2, а после получения степени продолжил заниматься текстологией поэта. В то же время в Норвегии русским классиком заинтересовался крупный славист Гейр Хьетсо. Его диссертация, тоже посвященная Баратынскому, была защищена в 1969 г., а в 1973-м вышла в свет монография3. Переписка и сотрудничество двух исследователей продолжались много лет. Итогом двадцатилетних поисков Фризмана стали два издания в сериях «Литературные памятники»4 и «Библиотека поэта»5. Эти сборники полемичны по отношению к предшествующему – сборнику Баратынского в «Библиотеке поэта» 1957 г. Текстологическое кредо Фризмана сформулировано им в статье «Проблемы текстологии Баратынского», сопровождающей том 1982 г.: «Никакие соображения, не опирающиеся на историю текста – субъективные, вкусовые <…>, – не могут служить основанием для отвержения одной редакции и предпочтения другой»6. И другая важная мысль: во всех элементах текста – заглавии, чтениях отдельных стихов и т. д. – следует непротиворечиво придерживаться последней авторской воли.

Работая над изучением и подготовкой к печати стихотворений Баратынского, Фризман столкнулся с нерешенными проблемами истории «Дум» К. Рылеева и журнала И. Киреевского «Европеец». Рылеев и Бестужев входили в ближний круг общения Баратынского и на каком-то этапе были ему эстетически близки, а в журнале Киреевского он печатался. В результате появились два издания в «Литературных памятниках»: «К. Ф. Рылеев. Думы»7 и «Европеец. Журнал И. В. Киреевского»8. Последнее Фризман считал своей главной научной заслугой.

Следует вспомнить и о судьбе альманаха «Северные цветы». Было давно понятно, что альманах заслуживает современной научной публикации. Но как ее осуществить? Ведь всего вышло восемь выпусков, и каждый из них стал вехой в истории русской литературы. Несколько лет филологи обсуждали концепцию издания, и когда было решено издать том на 1832 год, тот самый, который в память о Дельвиге взялся выпустить Пушкин, оказавшись таким образом в первый и последний раз в роли издателя альманаха, Фризман решил эту задачу блестяще9.

Еще дважды довелось ему выпустить книги в прославленной серии, годы спустя. Это были «В стихах и прозе» Бориса Чичибабина10 и «Марфа, посадница Новгородская» Михаила Погодина11. В последнем издании автору этих строк посчастливилось поучаствовать вместе с учителем, и этот опыт можно отнести к числу важнейших профессиональных впечатлений. Именно Фризману принадлежала идея издать в качестве дополнений полностью и в отрывках все произведения, посвященные теме Марфы-посадницы за полтора столетия ее бытования, и это стало открытием в нашей книге. Как любил повторять он вслед за Д. С. Лихачевым, «в каждой книге должно быть пусть маленькое, но открытие». Такие открытия есть и в его последних работах: «Многообразие и своеобразие Юлия Кима»12, «Такая судьба. Еврейская тема в русской литературе»13, «Иван Франко: взгляд на литературу»14.

На протяжении более чем полувекового творческого пути Л.Г. был убежденным гражданином и демократом. С юности для него было характерно острое восприятие и переживание проблем общественной жизни, поиски истины и справедливости, нетерпимость ко лжи, лицемерию и ханжеству властей. Всему этому он не учился специально, а вынес из родительского дома, получив памятную прививку от социальных иллюзий и заблуждений в глухие годы молчания и «железного занавеса». Он распечатывал, распространял и пропагандировал непубликуемые и находившиеся под запретом стихи Алешковского, Ахматовой, Бродского, Высоцкого, Галича, Губермана, Слуцкого, Чичибабина, чем не раз привлекал к себе внимание органов государственной безопасности. Из его статей выуживали скрытую антисоветчину, именовавшуюся в те времена «неконтролируемым подтекстом». Одна из этих статей была запрещена по указанию высшей инстанции, после чего ему долго пришлось печататься под псевдонимом.

Леонид Фризман был патриотом. И именно поэтому, любя отчизну «требовательной любовью» (так называется одна из его книг, посвященная А. Т. Твардовскому), он был непримирим к злоупотреблениям чиновников, к бездарности и глупости тех, от кого зависит принятие решений; выступал в прессе в защиту тех, кто в ней нуждался, обращал внимание на ошибки в языковой и культурной политике, в управлении образованием, в стратегии развития науки. Начиная с 1990-х гг. его многогранная личность дополнилась еще одной гранью – политического публициста, и с тех пор харьковские читатели, даже далекие от литературоведения, знали имя Леонида Фризмана по газетным статьям. Их набралось так много, что в 2000 г. они вышли отдельным сборником под названием «Эти семь лет»15. Разбирая этот сборник, коллега и литературный спутник Л. Г. В. В. Юхт отмечал, что автор «сражался на два фронта. С одной стороны, коммунизм всех оттенков: от розового до красно-коричневого. С другой же – пещерный национализм. В новом тысячелетии коммунистический реванш едва ли способен стать реальной угрозой. Зато ксенофобия разрастается, как бурьян на заброшенном поле».

В последние годы основной трибуной Л.Г. были харьковские газеты «Время» и «2000», на страницах которых он с особенной настойчивостью напоминал о необходимости сохранения русско-украинских культурных связей, отстаивал права русского языка в современной Украине. Профессору Фризману хватало прозорливости не смешивать текущую политику и вечные ценности культуры.

Патриотизм начинается с любви к «малой родине». И здесь Фризман был верен себе. Харьков всегда был для него самым любимым местом на свете. В предисловии к одной из своих книг – «Остроумный Основьяненко» – он посвятил родному городу такие строки:

«…как и Квитка, я в Харькове родился и прожил всю жизнь. Всегда любил поездки, исколесил немало городов и стран, но никогда и никуда не помышлял переселиться. Самые задушевные ощущения, на какие я способен, я испытывал, когда возвращался домой <…> Я не умею описать перемены, произошедшие в нашем городе, так искусно и вдохновенно, как описал Квитка перемены, произошедшие на его глазах, но пережитое мной самим помогает мне лучше понять его чувства, тот неподдельный восторг, который вызывал в его душе любимый город»16.

Первое, что бросается в глаза при знакомстве с жизнью и творчеством Л.Г., – его удивительная работоспособность: он ни дня не проводил вне письменного стола, в последние годы – без компьютера, который он вполне освоил и который стал его творческой лабораторией. С молодости привык он в работе черпать силы и вдохновение, и закончив очередную книгу, тут же садился за другую. «Я не умею сидеть без дела», – часто слышал я от него в эти годы.

В последние пять-семь лет ежегодный выпуск книги объемом в несколько сотен страниц стал для профессора Фризмана нормой. Выход на пенсию добавил ему энергии и вдохновения, и он с удовольствием называл себя «свободным художником». Даже на курорте, куда он традиционно отправлялся каждый август, Л.Г. работал за переносным компьютером. Среди его любимых выражений – «Я – человек будней, праздников у меня нет». На самом деле праздником был каждый добытый факт, каждое открытие. Верно определив свое призвание, он смог прожить именно свою, только ему предназначенную жизнь, не по чужому лекалу, а выстроенную путем проб и ошибок. Его коллеги и друзья знали, что профессор ежедневно трудится в строго отведенные для работы часы, и мы вскоре обязательно прочтем заметку ли, статью или главу из будущей книги. Это знание вселяло добрую надежду. Ежедневно из его рабочей комнаты уходили письма в разные концы света; ежедневно проходили телефонные беседы и личные встречи; наконец, ежедневно, без выходных, он прочитывал, просматривал, поглощал массу текстов, получая из них факты и оценки. Вся эта информация активно использовалась, не только обогащая его духовную жизнь, но и выливаясь в новые и новые тексты письменных и устных жанров. Отточенный десятилетиями механизм работал практически без сбоев, восхищая окружающих примером творческого долголетия.

В свои последние месяцы он увлеченно работал над книгой о Науме Коржавине. И смерть поэта 22 июня 2018 г. стала для него потрясением: он успел сообщить своему герою, что пишет о нем, и собрать очень ценные материалы. Моей последней помощью учителю стала заказанная в Российской национальной библиотеке электронная копия недоступного в Украине издания Коржавина: израильтянину не составляло никакого труда перевести оплату в Россию, тогда как из Украины сделать это было практически невозможно. Л.Г. считал, что вскоре завершит книгу и уже думал о ее издании. Не раз он говорил, что нужно умереть, имея планы на завтра. Это высказывание оказалось пророческим: oн умер через пять дней после Коржавина, перед началом ежедневной тренировки в бассейне.

Оставленные черновики и готовые тексты обработала и подготовила к печати Е. А. Андрущенко. Вышедшая вскоре в свет, эта посмертная книга стала свидетельством о поэте, ушедшем одновременно со своим исследователем, и о литературоведе, трудившемся до последнего дня17.

С тех пор продолжается его инобытие. Мы, его свидетели, знаем, что оно является продолжением того, что Л.Г. успел сделать при жизни, ибо, как написал античный поэт, «не все уносит Лета»…

С коллегами в день 70-летия. 24 сентября 2005

Фризман-украинист

Русская литература двух последних столетий, в единстве с явлениями общественной жизни и художественной культуры, в ее высших достижениях, но также и второстепенных, малоизвестных и забытых именах была центром научных интересов профессора Фризмана на протяжении всей жизни. Но живя в Украине и будучи человеком с активной жизненной позицией, остро реагирующим на происходящее, он не мог оставить без внимания ни проблемы Украины, ни состояние украинской литературы. Особенно много он сделал для изучения двух украинских литераторов.

Первый – выдающийся ученый-ботаник, этнограф и публицист Михаил Александрович Максимович. Вместе со своей ученицей Л. Г. Фризман напечатал о нем более десятка статей, осуществил переиздание альманаха «Денница», бывшего заметным явлением литературной жизни пушкинской эпохи. Итогом кропотливых библиографических и архивных разысканий стала фундаментальная монография «М. А. Максимович-литератор»18. Помимо основного текста в книгу вошли «Приложения» с малодоступными, порой забытыми литературно-критическими и художественными произведениями.

Второй – Борис Алексеевич Чичибабин. Л.Г. написал первую книгу о великом поэте, да и по количеству статей о нем превосходил любого другого автора. Тем не менее, когда возникла идея издания предсмертного сборника «Борис Чичибабин в стихах и прозе» в академической серии «Литературные памятники», участие Фризмана в этой работе не планировалось и в заявке, направленной в редколлегию, его имя не упоминалось, несмотря на то, что среди потенциальных участников издания он был единственным человеком, имевшим опыт подготовки памятников. Лишь когда прошло несколько лет и выяснилось, что участия Фризмана избежать невозможно, вдова поэта Л. С. Карась-Чичибабина обратилась к нему с просьбой спасти книгу. Он не заставил себя уговаривать: в самые сжатые сроки написал сопроводительную статью, усовершенствовал до требуемого уровня комментарий и обеспечил быстрый выпуск книги в свет19.

Редакция, в которой он пользовался неоспоримым авторитетом, тут же предложила ему подготовить следующий памятник. Тогда он откликнулся предложением издать в серии том прозы Г. Ф. Квитки-Основьяненко. Л.Г. стремился этим внести свой вклад в укрепление престижа украинской литературы. К тому времени в серии вышло уже около тысячи книг; русская, английская, французская литературы были представлены десятками изданий, а украинские писатели удостоились этой чести лишь дважды: в 1983 г. были выпушены повести Василя Стефаника и через тридцать лет – том Чичибабина.

Его идея получила поддержку, и им был подготовлен памятник, включающий «Малороссийские повести» и роман «Пан Халявский». В процессе работы над книгой выпала большая удача: дело в том, что Квитка выпустил при жизни две книжки «Малороссийских повестей», которыми первоначально и предполагалось ограничиться. Л. Г. Фризману удалось установить, что писатель подготовил к печати и третью книжку, которая сохранилась в его архиве и была включена в корпус издания. Но цель, которую ставил перед собой исследователь, – воскресить внимание к наследию замечательного украинского писателя – достигалась этим лишь отчасти. И Л.Г. написал монографию «Остроумный Основьяненко»20 (увидевшую свет, увы, посмертно), которая показывает Квитку как гордость и певца Харькова. Разумеется, в возникновении этого замысла не последнюю роль сыграл харьковский патриотизм автора: необычный, но величественный камень, установленный на могиле писателя, врезался в детскую память будущего литературоведа задолго до того, как он прочел первую повесть Квитки.