Полная версия

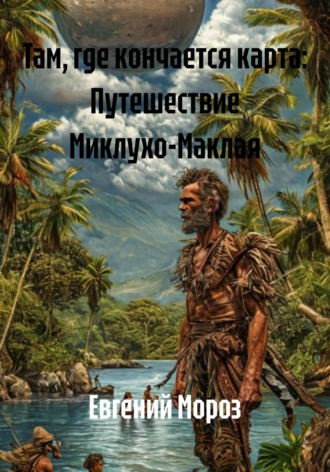

Там, где кончается карта: Миклухо-Маклай и его путешествие

Евгений Мороз

Там, где кончается карта: Миклухо-Маклай и его путешествие

От автора

Сколько себя помню, главным звуком моего детства в Окуловке был гудок поезда. Проходящие составы, идущие из Петербурга в Москву и обратно, были для нас, мальчишек, живым обещанием большого мира, который лежал где-то там, за нашими лесами и реками. Железная дорога была артерией, связывающей нашу тихую заводь с чем-то огромным, неизвестным и манящим.

Легенда о нашем земляке, Миклухо-Маклае, обрела для меня плоть и кровь в 1996 году. Мне было шесть лет, и я хорошо помню, как прадедушка повёл меня в самый центр Окуловки на открытие памятника нашему великому земляку. Стоя в толпе, держась за его большую, шершавую руку, я смотрел на бронзовую фигуру путешественника и не до конца понимал масштаб его личности. Но именно тогда, глядя на его устремлённый вдаль взгляд, во мне родился главный, мучительный вопрос: как? Как человек, выросший здесь, среди этих скромных пейзажей, среди болот и сосновых лесов, смог не просто уйти в большой мир, а шагнуть за самый его край? Как можно было променять тихий плеск речки Шегринки на рёв Тихого океана, а знакомые лица земляков – на раскрашенные лица воинов на Берегу людоедов? Какая невероятная сила должна была родиться в душе человека здесь, в нашей Окуловке, чтобы бросить вызов всему миру?

Эта книга – моя попытка ответить на этот вопрос. Это не просто биография великого учёного и гуманиста. Это путешествие по его следам, попытка понять, как тихий новгородский пейзаж сформировал характер, способный выдержать немыслимые испытания. Это попытка перебросить мост не только между двумя эпохами, но и между двумя мирами: миром знакомой до боли родины и миром далёкого, экзотического Берега Маклая.

Для меня это очень личная история. Это история о земляке. И, возможно, чтобы понять, как человек из Окуловки смог отправиться на край света, мне нужно было сначала вернуться к собственным корням.

Глава 1. Железная дорога на край света

Октябрь 1870 года. Санкт-Петербург.

Туман, густой и влажный, проглатывал звуки города. Он сочился сквозь рассохшиеся рамы огромного окна, принося с собой запахи сырого камня, конского пота и угольной гари. В величественном кабинете Императорского Географического общества было жарко натоплено. Огонь в массивном голландском камине отбрасывал беспокойные блики на корешки тысяч книг, на тёмное золото карт в тяжёлых рамах, на пыльные глобусы и бюсты суровых, бородатых первопроходцев, взиравших с гранитных постаментов с немым укором. Воздух был тяжёлым от запаха старой бумаги, кожаных переплётов и дорогого табака. Мерно тикал, отсчитывая вечность, высокий напольный хронометр.

Николай Миклухо-Маклай стоял у окна, но видел не серый петербургский день. Его мысли летели прочь отсюда, на юго-восток, вдоль бесконечных чугунных рельсов Николаевской железной дороги. Они неслись мимо безликих полустанков, пока не достигали маленькой, но важной для него точки на карте – станции Окуловка. Именно там большой, грохочущий мир столицы сжимался до размеров скромного вокзального здания. Он помнил это место до мельчайших деталей: запах креозота от шпал, суету мужиков в армяках, тащивших мешки, пронзительный свисток паровоза, окутывающего перрон клубами сизого пара. Окуловка была вратами. Вратами, через которые он уезжал в большой мир, и через которые возвращался домой.

А дом был дальше, в коротком пути на дребезжащих дрожках, в тишине и покое родового имения Языково. Стоило ему закрыть глаза, и он снова видел его. Жаркий июльский полдень. Он сидит на берегу быстрой, тёмной Шегринки, вода в которой пахнет торфом и водорослями. Рядом на скамье сидит мать, Екатерина Семёновна, и её пальцы, тонкие и нервные, перебирают бахрому на её шали.

– Коленька, – голос у неё тихий, но настойчивый. – Объясни мне, глупой женщине. Ты изучал медицину в Германии, тебя ценили лучшие умы. Перед тобой открыты все двери. Любая кафедра будет счастлива заполучить тебя. Зачем тебе эти края людоедов? Разве здесь, дома, мало дел для учёного человека? Земство открывается, школы нужны, больницы… Сколько вокруг горя и невежества, которым ты мог бы помочь!

А он смотрел на стрекозу, зависшую над водой, на её радужные, прозрачные крылья, и искал слова. Как объяснить ей, что его невежество – весь цивилизованный мир? Что идея, поселившаяся в его голове, сильнее сыновнего долга, сильнее страха, сильнее самой жизни?

– Мама, там тоже люди, – говорил он, подбирая самые простые слова. – Просто другие. Все эти книги, что пишут о них, – ложь. Их пишут люди, которые смотрели на них с борта корабля, через дуло ружья. А я хочу посмотреть им в глаза. Понять, как они думают, как любят, как боятся. И кто-то должен первым сказать миру, что они – не звери. Сказать не из кабинета, а оттуда.

Она тогда вздохнула и покачала головой, не поняв, но приняв его право на это безумие.

Этот разговор эхом отдавался в его памяти сейчас, когда тайный советник Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский, вице-председатель Общества, задавал, по сути, тот же вопрос, только облечённый в броню научной казуистики.

– Вы отдаёте себе отчёт, Николай Николаевич, что просите Общество подписаться под чистейшей авантюрой? – Семёнов, чья борода была так же внушительна, как и его титул, постучал костяшками пальцев по разложенной на столе карте. На огромном белом пятне, похожем на зияющую рану, было всего два слова: Новая Гвинея.

– Я прошу лишь о содействии в доставке к месту моих исследований, Пётр Петрович, – ответил Николай, отрываясь от воспоминаний. Его голос был спокоен, но за этим спокойствием стояла решимость, закалённая не в спорах, а в тишине родных лесов. – Корвет "Витязь" всё равно идёт с миссией на Тихий океан. Небольшой крюк к северо-восточному побережью не нарушит его планов.

– Небольшой крюк? – Семёнов-Тян-Шанский усмехнулся в бороду. – К берегу, который не отмечен ни на одной морской карте? К дикарям, которых даже голландские колонизаторы предпочитают обходить стороной? Мы получаем отчёты, коллега. Это не смирные полинезийцы. Это народ свирепый и вероломный. И всё это ради чего? Чтобы опровергнуть общепринятые теории? Полноте! Наука уже всё расставила по своим местам. Существуют расы высшие и низшие. Это факт, такой же непреложный, как смена времён года.

– Это не факт, Пётр Петрович, а удобное оправдание, – возразил Николай, подходя к столу. – Факты добываются скальпелем и микрометром, а не в уютных кабинетах. Я изучал анатомию. Я могу с уверенностью заявить, что строение мозга у представителя любой расы не даёт никаких оснований говорить о его врождённом превосходстве или неполноценности. Различия определяет культура, среда, история, но не черепная коробка!

– Ах, культура! – подхватил Семёнов. – Так вы едете изучать культуру поедания себе подобных? Прекрасно! Весьма обогащающий опыт. Послушайте, Николай Николаевич, я сам путешественник. Я видел горы и пустыни. Я знаю, что такое риск. Но я шёл с караваном и оружием. А вы хотите отправиться туда один, чтобы доказать некую гуманистическую химеру. Общество не может рисковать своей репутацией, поддерживая заведомо провальное, самоубийственное предприятие.

Слова Семёнова были тяжелы и логичны. Они отражали мнение всего учёного мира. Николай был один против всех. И единственным его оружием была его одержимость.

– Пётр Петрович, – сказал он тихо, но так, что каждое слово прозвучало в тишине кабинета весомо. – Репутация Общества зиждется на поиске истины. Я еду именно за ней. Я не прошу ни охраны, ни денег. Только место на корабле. Если меня убьют – что ж, это будет лишь трагический эпизод, который подтвердит вашу правоту. Но если я выживу… если я докажу, что с этими людьми можно говорить, можно жить рядом… если я привезу оттуда не сказки, а точные антропологические данные, дневники, рисунки… разве это не принесёт Обществу куда большую славу, чем самая успешная географическая экспедиция? Я ставлю на кон свою жизнь. Я прошу вас лишь дать мне этот шанс.

Он замолчал. Тиканье часов казалось оглушительным. Семёнов-Тян-Шанский долго смотрел на него, на его горящие глаза, на его худую, но несгибаемую фигуру. Он видел перед собой не мечтателя, а фанатика. Фанатика науки. И этот фанатизм был ему, старому исследователю, понятен и даже в чём-то симпатичен.

– Вы – безумец, Николай Николаевич, – наконец произнёс он, но уже без прежней жёсткости. – Но, видит Бог, именно безумцы и двигают этот мир. Хорошо. Я поговорю с управляющим Морским министерством. Общество даст вам своё имя. Но запомните, мы даём вам билет в один конец. "Витязь" оставит вас и уйдёт. Дальше вы будете один.

Выйдя на улицу, в промозглый петербургский туман, Николай плотнее закутался в пальто. Он понял, что обратной дороги нет. Прощальный гудок поезда на станции Окуловка, когда он уезжал в столицу, был лишь прелюдией. Настоящее прощание с домом, с матерью, с тихой жизнью в Языково состоялось только что, в этом пышном, уверенном в своей правоте кабинете. Он сделал свой выбор. И теперь ему оставалось только идти вперёд, к белому пятну на карте.

Глава 2. Мир на воде

Ноябрь 1870 – Август 1871. Корвет "Витязь".

Корабль стал для него миром. Не просто средством передвижения, а отдельной, самодостаточной вселенной, плывущей сквозь безвременье. Первые недели после выхода из Кронштадта были временем адаптации, когда тело и разум привыкали к новому закону бытия – закону непрерывной качки. "Витязь", двадцатичетырехпушечный винтовой корвет, был чудом инженерной мысли, плавучей крепостью порядка и дисциплины. Каждый скрип его деревянного корпуса, каждый удар рынды, отмерявшей получасы, каждый окрик боцмана были частью сложного, отлаженного механизма. Этот механизм был создан для одной цели – подчинять себе стихию, навязывать хаосу океана железную волю адмиралтейского устава. И в этом механизме Николай Миклухо-Маклай был чужеродной, непонятной деталью.

Его не заносили в вахтенный журнал, он не участвовал в авралах и не подчинялся строевой рутине. Он был пассажиром, но не барином, учёным, но не частью офицерского собрания. Для команды, от матроса-первогодка до седого капитана Назимова, он был явлением странным и даже тревожным. Его прозвали "Наш Дикарь" – сначала шёпотом в кубриках, а потом и вслух, с той простой матросской иронией, с которой называют всё, что не укладывается в привычный порядок вещей. Прозвище прижилось. Он не обижался. В каком-то смысле, они были правы: чтобы понять дикаря, нужно было самому стать немного диким, вырваться из привычной социальной клетки. И эта плавучая тюрьма порядка была его последней, затянувшейся связью с цивилизацией.

Его каюта, крошечная, как пенал, выделенная ему по особому распоряжению, была заставлена ящиками с оборудованием, книгами и банками с формалином. Здесь, в этом тесном пространстве, он создал свой собственный мир, свою лабораторию. Здесь пахло спиртом, сургучом и старыми книгами – запахами, которые перебивали вездесущий запах соли, просмоленных канатов и кислой капусты из трюма. Каждый день он жил по строгому расписанию, которое сам себе установил. Подъём с первой склянкой. Утренние наблюдения: температура воды за бортом, её солёность, направление ветра, давление. Он спускал за борт специальную шёлковую сетку, изобретённую немецким физиологом Мюллером, и часами изучал под микроскопом выловленный планктон – мириады крошечных, фантастических существ, составлявших основу океанской жизни. Для офицеров, спешивших по своим делам, его возня с колбами и склянками была блажью. Они видели в океане лишь пространство, которое нужно преодолеть, врага, которого нужно победить. Николай видел в нём жизнь.

Днём он работал с книгами. Снова и снова он перечитывал всё, что было написано о Новой Гвинее – скудные, противоречивые отчёты голландских и английских мореплавателей. В них папуасы представали то кровожадными демонами, то наивными детьми. Ни в одном из этих отчётов он не находил человека. Он видел лишь отражение страхов и предрассудков самих авторов. Тогда он откладывал географические труды и брался за философию – Канта, Спинозу, пытаясь выстроить для себя прочный этический фундамент. Что есть человек? Где граница между культурой и природой? Имеет ли он, пришелец с другого конца земли, моральное право изучать этих людей, как диковинных зверей? Эти вопросы были куда важнее навигационных карт.

Вечером, при свете качающейся керосиновой лампы, он заполнял свой дневник. Это был не просто судовой журнал, а исповедь. "…Экипаж – это модель общества в миниатюре, – писал он, выводя буквы своим чётким, бисерным почерком. – Строгая иерархия, свои законы, свои предрассудки. Капитан Назимов – абсолютный монарх, чья воля – закон. Офицеры – аристократия, ревниво оберегающая свои привилегии. Матросы – бесправный народ, чья жизнь подчинена труду и страху наказания. Они боятся того, что ждёт меня на берегу, но не понимают, что их собственный мир, с телесными наказаниями за малейшую провинность и слепым подчинением, ничуть не менее дик. Просто их дикость упорядочена уставом, а дикость папуаса – традицией. Где граница? И кто вправе её проводить?"

Когда "Витязь" пересёк экватор, мир изменился. Северное небо с привычной Полярной звездой утонуло за горизонтом. Ночью над головой зажглись новые, незнакомые созвездия – Южный Крест, Центавр, Угольный Мешок. Воздух стал плотным и горячим. Океан из свинцово-серого превратился в ослепительно-синий. Летучие рыбы серебряными стрелами вылетали из-под форштевня, а по вечерам корпус корабля сопровождали стаи дельфинов, чьи спины фосфоресцировали в тёмной воде.

Пересечение экватора ознаменовалось традиционным морским праздником – днём Нептуна. Для Николая, как для человека, пересекавшего эту воображаемую линию впервые, это стало не просто развлечением, а ценнейшим этнографическим опытом. Он стоял в стороне, делая быстрые зарисовки в своём альбоме, и наблюдал. Он видел, как строгая дисциплина на один день дала трещину. Царём этого мира стал не капитан, а Нептун – ряженый боцман с бородой из пакли и трезубцем из швабры. Его свита – черти, вымазанные сажей, – вылавливала "некрещёных" новичков, окунала их в бочку с морской водой, брила тупыми деревянными бритвами и заставляла пить горькую океанскую влагу.

Офицеры, включая сурового капитана Назимова, смотрели на это варварство с отеческой усмешкой. Это был ритуал, необходимый для снятия напряжения, клапан для выпуска пара в замкнутом мире корабля. Николай видел в этом нечто большее. Он видел древний, языческий обряд инициации, посвящения в тайну. Моряки не просто дурачились, они совершали священнодействие, задабривали грозного морского бога, становились частью его стихии. Он записывал в дневник: "Ритуал перехода. Смена статуса. Символическая смерть (омовение) и новое рождение в качестве "морского волка". Обязательное унижение неофита как способ уничтожения его прежней, "сухопутной" личности. Удивительно, насколько эти механизмы схожи в культурах, разделённых тысячами миль и веками истории. Неужели в основе человеческого общества лежат одни и те же архетипы?"

Его, как "особую персону", черти не тронули, лишь шутливо погрозили ему трезубцем. Но именно в этот день состоялся его самый серьёзный разговор с судовым врачом, Леопольдом Адольфовичем Штейном.

Штейн, педантичный немец с усталыми глазами, был человеком науки, но науки прикладной и лишённой романтики. Он лечил цингу, переломы и дурную болезнь, а в высоких материях видел лишь повод для головной боли. Они сидели в его маленькой каюте-лазарете, где пахло карболкой и йодом.

– Вы с таким интересом наблюдали за этим балаганом, Николай Николаевич, – сказал Штейн, протирая спиртом свои хирургические инструменты. – Словно бабочку препарировали.

– Это и есть препарирование, Леопольд Адольфович, – ответил Николай. – Препарирование человеческой души.

– Души? – хмыкнул врач. – Я за свою практику вскрыл не один десяток тел и, уверяю вас, никакой души там не нашёл. Печень, селезёнку, сердце – это да. А души нет. Вы ищете в этих дикарях первозданную чистоту и глубокую духовность. А я вам как врач скажу, что вы там найдёте: малярию, лихорадку денге, тропических паразитов, о которых мы с вами и не читали, и десяток способов умереть от простого несварения желудка. Ваша главная битва будет не с их копьями, а с микробами.

– Я готов к этой битве, – спокойно сказал Николай. – У меня достаточный запас хинина.

– Хинин – не панацея. Он лишь снимает симптомы. Но есть болезни, от которых нет лекарств. Психические. Вы когда-нибудь слышали о "тропическом безумии"? Белый человек, европеец, долго находясь в изоляции в джунглях, начинает сходить с ума. Его угнетает всё: жара, влажность, вечный шум насекомых, однообразная пища, враждебность окружения. Его мозг, привыкший к другому климату, к другому ритму жизни, не выдерживает. Начинаются галлюцинации, паранойя, вспышки немотивированной агрессии. Вы собираетесь прожить там год. Один. Подумайте об этом. Иногда самый страшный дикарь – это тот, что сидит внутри нас самих.

– Спасибо за предостережение, доктор, – Николай посмотрел на Штейна серьёзно. – Но то, что вы называете "тропическим безумием", я бы назвал болезнью одиночества и страха. А я еду туда не для того, чтобы быть одиноким. Я еду, чтобы быть с ними. Понять их. Возможно, понимание – лучшее лекарство от безумия.

Штейн вздохнул и покачал головой. Спорить с Миклухо-Маклаем было всё равно что пытаться лечить головную боль гильотиной. Этот человек жил в какой-то другой, своей собственной реальности, где научная истина была важнее инстинкта самосохранения.

Путь вокруг мыса Горн сочли слишком опасным и долгим. Капитан Назимов принял решение идти Магеллановым проливом. Это было путешествие в другой мир. Солнечная синева Атлантики сменилась свинцовой серостью и пронизывающим, ледяным ветром. Корабль вошёл в узкий, извилистый лабиринт между скалистыми, негостеприминими берегами. Голые, покрытые редким мхом утёсы уходили в низкое, тяжёлое небо. Иногда на берегу можно было увидеть пингвинов или ленивых морских львов, но людей не было. Эта земля казалась необитаемой, проклятой.

Именно здесь "Витязь" встретил настоящий шторм. Не тот тропический шквал, что налетает и быстро проходит, а долгую, изматывающую бурю, которая длилась почти неделю. Ветер выл в снастях, как стая голодных волков. Гигантские, холодные волны перекатывались через палубу, грозя смыть всё на своём пути. Корабль бросало со шкентеля на шкентель, он скрипел и стонал всеми своими деревянными суставами, словно жалуясь на нечеловеческие муки. Команде было не до сна. Мокрые, замёрзшие, измученные, матросы и офицеры боролись за жизнь корабля.

В эти дни Николай заслужил толику уважения. Он не прятался в каюте, жалуясь на морскую болезнь, как делали бы многие пассажиры. Он был на палубе, обвязавшись страховочным концом, и помогал, чем мог. Подавал снасти, крепил сорвавшиеся ящики, вместе с доктором Штейном оказывал помощь сорвавшемуся с реи матросу, который сломал руку. Но большую часть времени он просто смотрел. Он стоял, вцепившись в леер, и смотрел на этот первобытный хаос. Его лицо было мокрым от солёных брызг, волосы растрепались, но в глазах горел огонь восторга. Он видел не просто шторм. Он видел рождение мира. Невероятную, титаническую мощь природы, не знающую ни законов, ни морали. И он чувствовал себя ничтожной песчинкой перед лицом этой мощи.

Однажды, когда буря на мгновение стихла, и в разрыве туч показалось тусклое солнце, они увидели у берега дымок. А потом и людей. Это были огнеземельцы, племя фуэгинов. Маленькие, закутанные в шкуры, они стояли на голых камнях у своих жалких хижин из веток и смотрели на проходящий корабль. В бинокль Николай мог разглядеть их лица – широкие, с приплюснутыми носами, чумазые и несчастные. В трудах Дарвина, который видел их несколькими десятилетиями ранее, они описывались как самое низшее звено человеческой эволюции, существа, едва отличимые от животных.

– Вот, Николай Николаевич, полюбуйтесь, – сказал подошедший первый офицер, пожилой и циничный моряк. – Ваши "братья по разуму". Даже огня толком развести не могут. Живут в грязи, питаются моллюсками. Неужели вы и в них видите искру божью?

Николай долго смотрел, не отрывая бинокля. Он видел нищету, видел первобытный быт. Но он видел и другое. Он видел, как женщина прижимает к себе ребёнка, укрывая его от ветра. Видел, как мужчины, сбившись в кучу, смотрят на их корабль – в их взгляде был не животный страх, а настороженное любопытство.

– Я вижу людей, которые смогли выжить в этом аду, – тихо ответил он. – Мы на нашем чуде техники, с нашими запасами провизии, едва справляемся с этой стихией. А они живут здесь. Всегда. Возможно, это не они стоят на низкой ступени развития, а мы просто слишком изнежены, чтобы понять суть их силы.

Офицер лишь пожал плечами и ушёл. Разговор был окончен. Но для Николая этот момент стал решающим. Он смотрел на этих "дикарей" и понимал, что его теория верна. Человек – самое адаптивное существо на планете. И то, что одним кажется дикостью, для других является единственно возможным способом выживания.

Когда "Витязь" вышел из пролива в Тихий океан, название показалось злой насмешкой. Океан был огромен, пуст и равнодушен. Недели, а потом и месяцы, они плыли, не видя земли. Горизонт не менялся. День был похож на день, неделя на неделю. Это была новая, самая тяжёлая фаза путешествия – испытание однообразием.

Психологическое напряжение на корабле нарастало. Монотонность, замкнутое пространство, оторванность от мира – всё это давило на людей. Вспыхивали мелкие ссоры, матросы становились угрюмыми и апатичными. Это было то самое состояние, о котором его предупреждал Штейн. И Николай чувствовал его и на себе. Иногда по ночам он просыпался в своей тесной каюте от приступа клаустрофобии. Ему казалось, что он похоронен заживо в этом деревянном гробу, плывущем в никуда.

В эти моменты его спасали воспоминания и работа. Он закрывал глаза и видел не переборки каюты, а просторы родного Языково, чувствовал запах сосен после дождя, слышал голос матери. Эти образы были его якорем, его связью с тем миром, где он был не "Дикарём", а просто Колей. Они давали ему силы.

А работа не давала скатиться в апатию. Он с удвоенной энергией взялся за подготовку. Его главным учителем и собеседником стал Бой, молодой полинезиец, которого они взяли на борт на одном из островов в качестве слуги и переводчика. Бой, со своей белозубой улыбкой и спокойным достоинством, был для Николая живым опровержением всех расовых теорий. Он был умён, быстро всё схватывал и обладал феноменальной памятью.

Часами они сидели на палубе. Николай показывал Бою буквы русского алфавита, а тот учил его основам полинезийских и малайских диалектов – лингва франка этого региона. Это был не просто обмен словами. Николай пытался понять саму структуру языка, другую логику, другой способ мышления. Он понял, что во многих островных языках нет абстрактных понятий, зато есть десятки слов для обозначения разных состояний кокосового ореха или разных видов волн. Язык отражал то, что было важно для этих людей. И чтобы понять их, нужно было научиться говорить на их языке.

Он чистил и готовил свои инструменты, упаковывал в герметичные ящики дневники и бумагу для рисования, проверял запасы медикаментов. Он больше не был просто учёным-теоретиком. Он превращался в практика, в исследователя, готовящегося к высадке во враждебный мир.

Когда они уже подходили к экваториальным широтам, его в последний раз вызвал к себе капитан Назимов. В его капитанской каюте, просторной и строгой, не было ни одной лишней детали.

– Мы подходим, Николай Николаевич, – сказал капитан без предисловий, указывая на карту. – Через неделю-полторы мы будем у северо-восточного побережья Новой Гвинеи. Я выберу для вас подходящую бухту, защищённую от ветров. Мы поможем вам сойти на берег и построить первое укрытие. Дальше – вы сами.

Он помолчал, а потом добавил, глядя Николаю прямо в глаза:

– Я до сих пор считаю ваше предприятие чистым безумием. Но за этот год я видел вас в деле. Вы не боитесь работы, не теряете присутствия духа в шторм. В вас есть стержень. Но я прошу вас запомнить одно, как моряк, а не как учёный. Океан и дикари похожи. Они не прощают ошибок и слабости. Никогда не поворачивайтесь к ним спиной. Никогда.

Николай молча кивнул.

В тот вечер он долго стоял на баке. Ветер изменился. Он стал тёплым, влажным и принёс с собой едва уловимый, незнакомый запах. Запах земли, цветов, может быть, дыма. Горизонт был по-прежнему пуст, но Николай знал – она уже близко. Его земля. Конец долгого плавания был лишь началом настоящего пути. Он чувствовал, как внутри него нарастает волнение – смесь страха, нетерпения и восторга первооткрывателя. Он был готов. Мир на воде заканчивался. Впереди был мир, о котором не было написано ни в одной книге.