Полная версия

Занимательный космос

«Ловили мелкие светила, как охотник ловит дичь. Наблюдатели ставили, так сказать, западни, нанося на карту множество слабых звездочек какой-нибудь небольшой области неба вблизи эклиптики, знакомились хорошо с их расположением и поджидали гостей. Если гость появлялся, то он был членом группы малых планет – и охотник клал его себе в сумку. Появился целый ряд охотников за планетами, из которых некоторые мало известны какими-либо другими астрономическими трудами».

До 1890 года удалось уловить таким образом около 300 мелких планеток, получивших общее название планетоидов. С этого года «охота» пошла гораздо успешнее благодаря применению фотографической пластинки, которая среди тысяч звездочек сама указывает планету: движущийся по небу планетоид оставляет на пластинке след в виде черточки, а не точки, как неподвижные звезды. В настоящее время число пойманных планетоидов уже превышает 800.

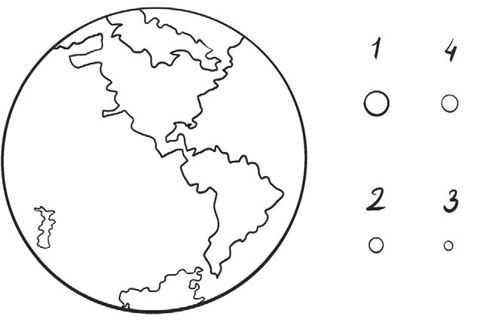

Все это – очень мелкие небесные тела. Даже самые крупные из них (Церера) значительно меньше Луны, а у большинства поперечник не превышает нескольких десятков верст. Совокупный объем всех этих 800 планет-карликов во много раз меньше объема нашей Луны. Да и то еще нам видимы только наиболее крупные из планетоидов, а надо думать, что рой их состоит из огромного множества гораздо более мелких телец, недоступных наблюдению: нельзя же считать пределы нашего зрения за пределы самой природы! За исключением трех крупных планетоидов, все они даже в сильнейшие телескопы кажутся просто светлыми точками. Нечего и мечтать о том, чтобы разглядеть на них какие-либо подробности. По всей вероятности, планетоиды лишены всякой атмосферы, так как притяжение столь небольших тел недостаточно для удержания вокруг них воздушной оболочки.

Земля и четыре крупнейших планетоида:

1 – Церера, 2 – Веста, 3 – Юнона, 4 – Паллада. Объем всех известных нам планетоидов, вместе взятых, в несколько тысяч раз меньше объема земного шара

Огромный пустой промежуток между Марсом и Юпитером, так изумлявший Кеплера, теперь заполнен с избытком. Планетоидов оказалось гораздо больше, чем требовал «закон Боде». Среднее расстояние их от Солнца уже нельзя теперь выражать числом 2,8, так как лишь немногие из них ровно в 2,8 раза дальше от Солнца, нежели Земля. Все 800 планеток вместе занимают своими орбитами широкий пояс, который не только заполняет весь пробел между Марсом и Юпитером, но отчасти даже заходит в обе стороны за пределы этого промежутка. Последнее особенно любопытно: мы знаем 5 планетоидов, среднее расстояние которых от Солнца равно и даже больше расстояния Юпитера; в некоторых частях своих очень овальных орбит эти планетки заходят на десятки миллионов верст по ту сторону орбиты Юпитера. Чтобы подчеркнуть столь замечательную особенность, астрономы дали таким планетоидам мужские имена (Ахилл, Патрокл, Гектор, Нестор, Альберт), в отличие от прочих, носящих женские имена.

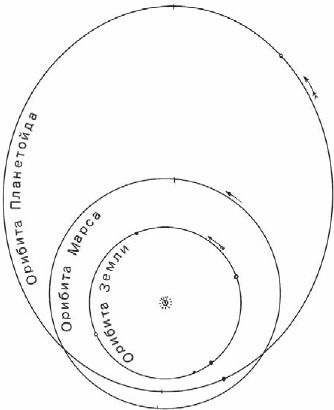

Положение орбиты планетоида Альберта по отношению к орбитам Земли и Марса. В некоторых частях своего овального пути этот крошечный «мир» подходит к Земле ближе всех прочих членов нашей планетной системы; в противоположных же частях он заходит за орбиту Юпитера

Еще интереснее для нас те планетоиды, овальные орбиты которых частью заходят внутрь орбиты Марса; эти маленькие планетки при своем движении могут, следовательно, подойти к Земле ближе, нежели Марс. Известны пока два таких планетоида: Эрос и сейчас упомянутый Альберт, заходящий за орбиту Юпитера. После Луны это – ближайшие к нам миры. Эрос, например, орбита которого наполовину лежит внутри орбиты Марса, в пору наибольшей близости находится от нас всего в 22 миллионах километров, т. е. вдвое ближе Венеры. Надо заметить, впрочем, что так как размеры этих ближайших наших соседей крайне незначительны – поперечник Эроса не превосходит 20 километров, – то название «миров» к ним мало подходит. Это просто глыбы вещества, вероятно, даже и не шарообразной формы, небесные пылинки, кружащиеся в пустынях мирового пространства.

Итак, вот к каким неожиданным результатам привела усердная «охота за планетоидами»; она открыла целый рой очень мелких светил, целое широкое кольцо небесных странников. Марс и Юпитер оказываются не вне, а внутри этого кольца, ближайшая граница которого лежит от Солнца на расстояни 1½ радиусов земной орбиты, а дальнейшая – на расстоянии 5½. По мнению одного авторитетного астронома (проф. Баушингера), маленький Марс можно тоже считать за один из планетоидов, – правда, наиболее крупный. Если так, то правильнее говорить, что пояс миров-карликов кружится не между Марсом и Юпитером, а между Землею и Юпитером. Крошечные луны Марса, как и столь же мелкие крайние спутники Юпитера, вероятно, тоже не что иное, как бывшие планетоиды, захваченные притяжением этих двух планет. Отдельные, весьма мелкие планетоиды, быть может, подходят к Земле гораздо ближе, чем случайно открытые Эрос и Альберт. Нет ничего невозможного и в том, что иные из них, подчиняясь притяжению земного шара, начинают кружиться около него в виде крошечных лун, незаметных в наши телескопы, – или даже падают на его поверхность в виде болидов. И кто знает, не хранятся ли уже в наших музеях такие захваченные Землею планетоиды?..

VIII. Миры-великаны – Юпитер и Сатурн, полузастывшие солнца

В мысленных странствованиях по далеким мирам Солнечной системы мы до сих пор не встречали еще мира, который по размерам превышал бы нашу Землю. По сравнению с Меркурием, Венерой, Марсом и планетоидами не только земной шар, но даже Луна – довольно крупные небесные тела. Но наше странствование лишь началось: взглянув на план Солнечной системы, вы убедитесь, что, в сущности, мы едва только успели отойти от Солнца и еще купаемся в его лучах, меж тем как бóльшая часть неисследованного планетного архипелага расстилается далеко кругом нас. Почти 9/10 пути остается нам до видимых границ солнечного царства. Последние четыре планеты раскинуты на невообразимо огромном пространстве и отделены друг от друга такими безднами пустынь, что взаимные расстояния знакомых уже нам планет должны по сравнению с ними казаться поистине миниатюрными.

Здесь начинается царство гигантов, рядом с которыми предыдущие планеты – настоящие карлики. Словно для контраста, природа сразу же после самых мелких планеток всей системы поместила исполина Юпитера, величайшую из планет солнечного царства. Заброшенный далеко от Солнца и отстоящий от нас в десятки раз дальше, чем Венера, он по яркости все же соперничает с «Утренней звездой» – так огромны его размеры. Объем его, в 1300 раз превышающий объем нашего земного шара, так велик, что в промежутке между Землей и орбитой Луны можно было бы уместить только три таких шара, как Юпитер. Лента длиною от Земли до Луны была бы недостаточна, чтобы кругом опоясать этот колоссальный мир. А масса его так велика, что, положив Юпитер на одну чашку весов, пришлось бы на другую нагрузить для равновесия не только все остальные планеты, но еще и утроить этот груз, потому что масса Юпитера в три раза больше массы всех прочих планет, вместе взятых! После Солнца это – самое тяжелое тело во всей Солнечной системе, и если бы Солнце исчезло, то планеты стали бы обращаться вокруг Юпитера, подчиняясь могучей силе его притяжения.

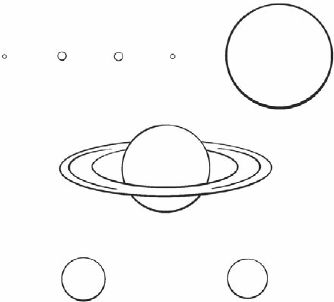

Размеры Меркурия, Венеры, Земли и Марса по сравнению с мирами-гигантами: Юпитером, Сатурном, Нептуном и Ураном

Любопытно, что и по физическому своему строению эта исполинская планета скорее походит на Солнце, нежели на известных уже нам меньших сестер ее. В этом отношении замечательна прежде всего весьма небольшая плотность Юпитера. Превышая Землю по объему в 1300 раз, он всего в 310 раз тяжелее ее; значит, вещество Юпитера легче земного, – оно вчетверо рыхлее, чем вещество земного шара (то же самое справедливо и для Солнца). А так как в недрах гигантской планеты вещество должно быть страшно сдавлено и уплотнено под действием огромной притягательной силы, то чтобы средняя плотность Юпитера была столь незначительна, приходится допустить, что самые внешние части юпитерова шара состоят из вещества весьма неплотного – скорее всего, находящегося в газообразном состоянии.

Такое строение резко отличает Юпитер от знакомых нам менее крупных планет и делает его весьма сходным с Солнцем. Колоссальный Юпитер можно рассматривать как уменьшенное подобие Солнца, с той только разницей, что газовый шар Юпитера успел уже значительно охладиться. Это небольшое полу-застывшее Солнце уже не испускает теперь собственного света, но оно еще горячо и не успело покрыться твердой корой; бурные тепловые явления, сильнейшие ветры, исполинские смерчи и вихри постоянно возмущают его газовый наружный слой.

На этой гигантской планете нет, по-видимому, ничего устойчивого. Напрасно искали бы мы в этом мире чего-либо, напоминающего наши материки и моря – здесь расстилается безграничный океан вязких, полужидких масс или горячих газов, охваченный бурным, хаотическим движением. Не менее, чем к Солнцу, применимы к Юпитеру знаменитые строки ломоносовской оды:

Там огненны валы стремятсяИ не находят берегов,Там вихри пламенны крутятся,Борющись множество веков…В густой и высокой атмосфере, окружающей внутреннее, более плотное и, вероятно, раскаленное ядро планеты, по-видимому, носятся густые, непрозрачные облака каких-то газов, придающие лицу планеты характерный полосатый вид. На мысль о том, что полосы эти – именно облачные образования, а не прочные и устойчивые части поверхности – наводит крайняя изменчивость их очертаний.

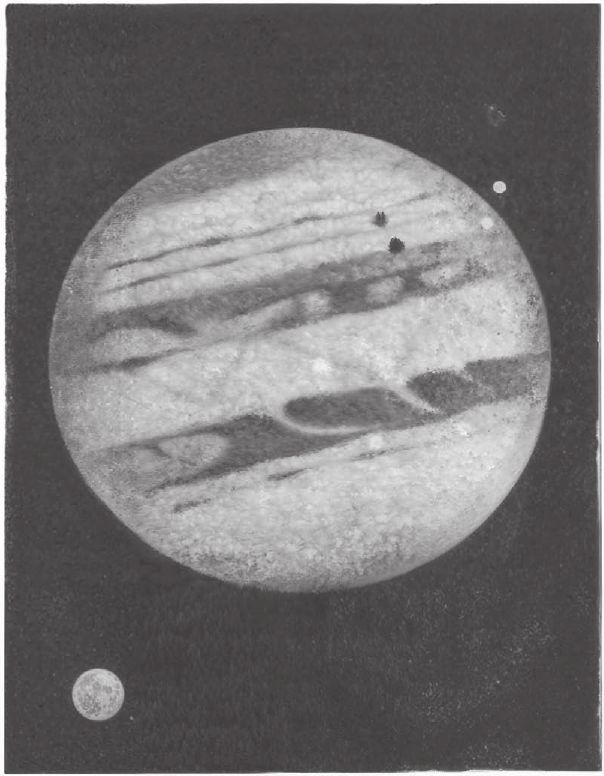

Юпитер и два из его спутников – по сравнению с размерами земного шара (внизу, налево). Один из спутников проходит впереди Юпитера, бросая на его поверхность свою тень. – Рис. Маджини

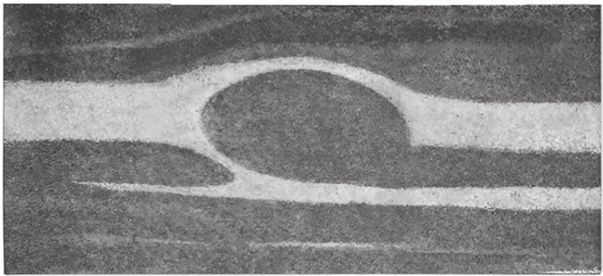

За многие десятки лет наблюдений на всей огромной поверхности Юпитера замечена была лишь одна крупная подробность, остававшаяся сравнительно неизменной: это так наз. «красное пятно» – овальный участок довольно значительных размеров, окруженный каймой. Пятно это, имеющее в длину три земных поперечника, появилось лет 40 тому назад и некоторое время довольно резко выделялось в средних широтах Юпитера; теперь оно различается уже не так ясно, как прежде. Природа этого образования загадочна. Скорее всего, надо думать, оно представляет собою огромное море раскаленных газов, окруженное берегами из сгущенных паров и расположенное под атмосферой планеты. Довольно внезапное появление «красного пятна» находится, по-видимому, в связи с обширными извержениями на этом «маленьком солнце» и, быть может, представляет собой нечто подобное тем пятнам, которые часто появляются на поверхности настоящего Солнца.

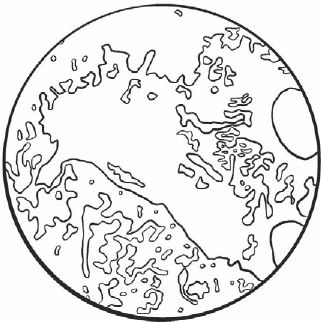

«Большое красное пятно» Юпитера, как оно видно было в 1889 г. в телескоп Ликовской обсерватории. (Рис. Килера.) Это загадочное образование, впервые замеченное в 1878 г., становилось с тех пор то резче, то слабее. В настоящее время оно почти слилось с окружающим его фоном

Сходство Юпитера с Солнцем усиливается еще тем, что вокруг планеты-великана кружится целая семья спутников. Могучий Юпитер является властелином системы из 9 меньших миров, раскинувшихся на обширном пространстве. Размеры юпитерова царства огромны: самый крайний спутник кружится на расстоянии 30 миллионов километров от планеты! Это в 80 раз больше, чем расстояние Луны от Земли, и всего вдвое меньше, чем среднее расстояние Меркурия от Солнца. Более трех лет употребляет этот спутник, чтобы замкнуть свой длинный путь вокруг Юпитера. Спутник этот по объему чрезвычайно мал – не больше, чем луны Марса. Зато внушительны размеры некоторых других спутников. Среди них один по объему не меньше Меркурия; другой – почти равен Марсу. «Меньшее Солнце», как видим, заставляет обращаться вокруг себя настоящие миры, могущие объемом соперничать с планетами «большого Солнца». И возможно, что некогда, в отдаленные времена, Юпитер был настоящим Солнцем для своих спутников, заливая их светом и теплом в таком изобилии, какого нынешнее «большое Солнце» за дальностью расстояния давать им не может.

Вид третьего спутника Юпитера в сильный телескоп

Диск Юпитера заметно сплюснут: расстояние между его полюсами на ¹⁄₁₆ меньше, чем поперечник его экватора. Такое сильное сжатие, бросающееся в глаза даже при наблюдении в слабую трубу, является следствием чрезвычайно быстрого вращения вокруг оси. Как ни странно, но этот колоссальный шар, в 1300 раз больший, нежели земной, вращается гораздо быстрее Земли и успевает обернуться вокруг оси всего в 10 часов. Спокойно сидя в обсерватории, земной астроном, глядя в свой телескоп, может чуть ли не в одну ночь совершить полное кругосветное путешествие по этому величайшему из миров. Каждая точка юпитерова экватора при таком быстром вращении пробегает более 11 верст в секунду. Если бы с подобной быстротой двигались точки земного экватора, то воздух, вода и все предметы на экваториальной полосе были бы силой инерции отброшены в бесконечность. На Юпитере этого не происходит, во-первых, потому, что при огромном радиусе этого шара кривизна пути гораздо меньше, а во-вторых, потому еще, что сила притяжения на поверхности планеты-великана в 2½ раза больше, чем на Земле. Если бы на крючок пружинных весов мы повесили какую-нибудь гирю и перенеслись с нею на Юпитер, то оказалось бы, что здесь она весит в 2½ раза больше и гораздо стремительнее падает, чем на Земле. Ни на одном из миров нашей планетной семьи нет такого сильного напряжения тяжести. Насколько легко и свободно нам было бы на Марсе, настолько же грузными и беспомощными чувствовали бы мы себя на Юпитере. Арабский скакун при такой силе тяжести двигался бы с неуклюжестью бегемота.

Быстро вращаясь вокруг оси, Юпитер кружится вокруг Солнца медленнее Земли и употребляет около 12 наших лет, чтобы замкнуть свой путь. Этот долгий «год» состоит более чем из 10 000 юпитеровых дней и такого же числа ночей. Любопытно еще, что день и ночь на всех пунктах исполинской планеты всегда равны между собою, так как ось Юпитера направлена почти под прямым углом к плоскости его орбиты (а не наклонена к ней под острым углом, как у нашей планеты). По той же причине нет на Юпитере ни смены времен года, ни климатических «поясов».

Впрочем, Солнце так скупо посылает сюда свои лучи, что, не будь у Юпитера собственного запаса теплоты, мир этот неминуемо застыл бы в оковах страшного холода. Свеча на расстоянии двух сажен светит не вдвое, а вчетверо слабее, чем на расстоянии одной сажени; таков закон освещения. Поэтому Юпитер, удаленный от Солнца впятеро больше, чем Земля, должен получать тепла и света в 5×5, т. е. в 25 раз меньше.

Еще меньше света и тепла посылает Солнце в те отдаленные окраины своего царства, где движется следующая планета – Сатурн. Этот «ближайший» сосед Юпитера (по ту сторону) отдален от планеты-великана почти на столько же, на сколько сам Юпитер отдален от Солнца. Другими словами, орбита Сатурна сразу переносит нас на двойную дистанцию Юпитера. В эти глубины небесного океана солнечные лучи достигают ослабленными в 90 раз более, чем к нам; на Сатурне даже в полдень должно быть такое же освещение, какое бывает на Земле в редкие минуты почти полного затмения Солнца, когда 99/100 дневного светила заслонено Луной.

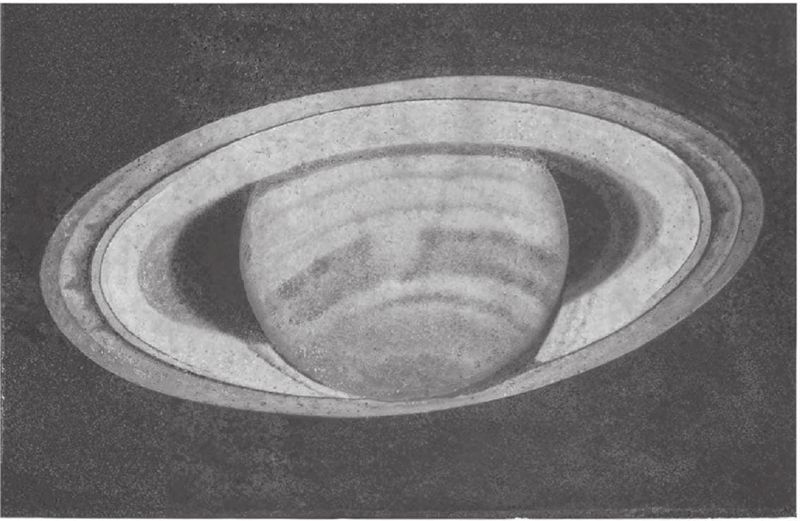

Сатурн с его кольцами, видимый в сильный телескоп. Рис. итальянского астронома Маджини, 1913 г.

Но Сатурн, как и Юпитер, – не холодное тело: его еще с бóльшим правом можно назвать полузастывшим уменьшенным солнцем. Это тоже гигант среди миров. Он всего в 1½–2 раза меньше Юпитера по объему и занимает по огромности второе место в семье планет. Многие черты делают обе величайшие планеты весьма сходными между собою. Сатурн также составлен из вещества малоплотного, – вдвое менее массивного, чем Юпитер, ибо средняя плотность Сатурна в 8 раз меньше земной; если бы можно было погрузить в водяной океан этот колоссальный шар, он должен был бы плавать на поверхности воды. Надо думать, что Сатурн, как и Юпитер, в значительной части своей газообразен, и лишь в недрах его сгустилось более плотное газовое ядро, без резких скачков переходящее в высокую атмосферу. Если бы мы могли перенестись в этот мир, мы очутились бы в безграничном горячем газовом океане, простирающемся, как и на Юпитере, в бездонные недра планеты и постепенно становящемся в глубине все плотнее и горячее.

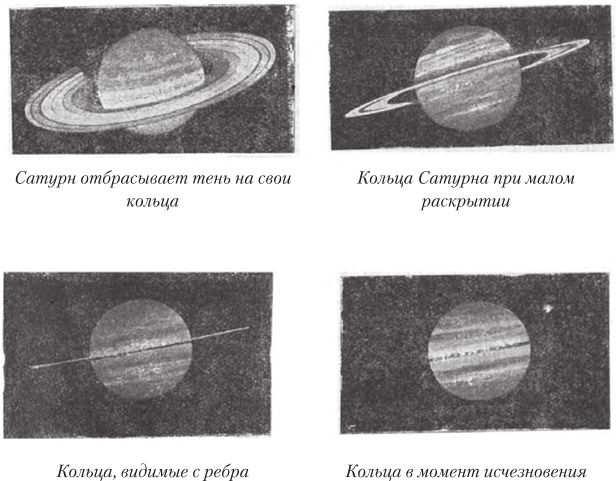

Сатурн и его кольца в различных положениях относительно Солнца и Земли

Огромный горячий газовый шар Сатурна – полу-планеты, полу-солнца – находится в таком же быстром вращательном движении, как и Юпитер. Сатурновы «сутки» тоже в два с лишком раза меньше наших – они равны всего 10¼ часам. Зато «год» Сатурна страшно долог: он измеряется 29½ нашими годами, и в то время, пока Сатурн успевает один раз замкнуть свой путь кругом Солнца, Земля делает почти 30 полных кругов.

Шар Сатурна представляет в телескоп картину, очень сходную с видом Юпитера: он тоже весьма заметно сжат у полюсов (на ¹⁄₁₀) и, насколько удается рассмотреть, опоясан расплывчатыми, изменчивыми полосами; за дальностью расстояния очертания этих полос кажутся гораздо слабее и нежнее, чем на Юпитере.

Сходство двух величайших планет проявляется и в обилии спутников. У Сатурна насчитывают 10 лун, раскинутых на различных расстояниях от центральной планеты и обращающихся в самые разнообразные сроки – от одних наших суток до 1½ наших лет. В общем сатурновы спутники не слишком объемисты даже по сравнению с нашей Луной. Только один из них, названный Титаном (гигантом), почти равен Луне; самые крупные из остальных имеют поперечник вдвое и втрое меньше, чем Луна; а самые мелкие, лишь недавно открытые, шириною, вероятно, не более ста километров.

Телескоп открыл у Сатурна одну поразительную особенность, которая резко отличает эту планету не только от его близнеца – Юпитера, но и от всех других миров нашей системы. Особенность эта – загадочное плоское кольцо, свободно висящее вокруг планеты и окружающее ее наподобие полей шляпы. Благодаря этому кольцу, видимому для нас лишь сбоку, Сатурн имеет в телескоп чрезвычайно своеобразный вид. Когда 300 лет тому назад Галилей впервые направил на эту планету свою несовершенную трубу, Сатурн показался ему снабженным по бокам какими-то непонятными придатками, которые великий ученый принял было за самостоятельные планеты. «Это словно два служителя, поддерживающие старого Сатурна на его пути», – писал тогда Галилей. Долгое время странные придатки Сатурна оставались загадочными, – тем более, что нередко они таинственным образом исчезали. И только спустя полстолетия после первого наблюдения Галилея сильная труба Гюйгенса разъяснила наконец, в чем дело. «Сатурн окружен тонким плоским кольцом, не прикасающимся к нему и наклоненным к его орбите», – объявил Гюйгенс. Непонятная изменчивость формы кольца и периодические исчезновения его стали тогда вполне естественны. Во время 30-летнего странствования по обширной орбите Сатурн обращает к нам свое кольцо под разными углами – отсюда и различный вид его. Когда же это тонкое плоское кольцо становится к нам ребром, или когда оно освещается с ребра Солнцем, или же, наконец, когда обращает к нам свою темную, неосвещенную часть – во всех этих случаях оно делается совершенно невидимым. Подобные исчезновения кольца могут наблюдаться каждый год по несколько раз.

За 250 лет, протекшие со времен Гюйгенса, наши знания о сатурновом кольце значительно обогатились. Астрономы тщательно измерили его во всех направлениях, изучили его движение, а главное – определили его природу. Мы знаем теперь, что сатурново кольцо – не сплошное, твердое, а густой кольцеобразный рой мелких телец, вроде камешков или пылинок, быстро движущихся вокруг планеты, подобно тому, как обращается вокруг Солнца пояс планетоидов. Но, в отличие от последнего, крупинки в сатурновом кольце расположены гораздо теснее, гуще, так что издали собрание их производит впечатление сплошного тела и даже отбрасывает тень на поверхность планеты. Обломки распределены в этом кольце неравномерно: кольцо расщеплено круговыми щелями по крайней мере на три самостоятельных кольца, вращающихся одно в другом и отделенных друг от друга промежутками в тысячи километров. Ширина всех трех колец в пять раз превышает поперечник земного шара; толщина же их, довольно неравномерная, так мала, что кольца с ребра остаются невидимыми даже в сильнейшие телескопы. В среднем она, вероятно, не превышает ста километров. Значит, толщина колец меньше их ширины в тысячу раз, т. е. примерно во столько же, во сколько раз толщина страницы этой книги меньше ее ширины.

Мы сказали, что кольцо Сатурна расщеплено на три, – но есть еще и четвертое: самое внутреннее кольцо нерезко отграничено с внутреннего края, а слабеет лишь постепенно, оканчиваясь неясной серой полупрозрачной каймой. Мы имеем здесь четвертое кольцо, называемое «темным», «туманным» или «серым». Оно настолько неплотно, что сквозь него видна бывает в телескоп поверхность самой планеты.

Небесный венец Сатурна не висит неподвижно, а довольно быстро обращается вокруг планеты, причем внутренние частицы успевают сделать полный оборот в 5 часов, между тем как у наружного края они заканчивают обращение лишь в 12 часов.

Несколько цифр дадут более определенное представление о размерах и положении сатурновых колец. Все четыре кольца – три светлых и темное – расположены в одной плоскости, под углом около трети прямого угла к орбите Сатурна. Между кольцом и самой планетой остается прозор всего в два земных поперечника. Значит, наша Луна раз в 15 дальше от нас, чем край сатурнова кольца от поверхности планеты. Спутники же Сатурна, не исключая и самого близкого, лежат далеко за внешним краем кольца. Наблюдатель, помещенный на поверхности такого спутника, мог бы увидеть великолепный, единственный в своем роде небесный ландшафт: огромную планету, плывущую по небу внутри исполинского, быстро вращающегося кольца.

Таков, в кратких чертах, мир Сатурна – самого удивительного, самого таинственного из далеких миров нашей планетной семьи.

IX. Уран – «опрокинутый» мир

Долгое время полагали, что орбита Сатурна представляет собою уже границу солнечного царства, а далее за нею до неподвижных звезд на биллионы километров простирается пустынный мировой океан. Но в 1781 году знаменитый астроном Вильям Гершель, обозревая небо в свой исполинский телескоп, совершенно случайно открыл в этой мнимой пустыне еще одну планету, которую назвал Ураном. И так как новооткрытый мир расположен почти столь же далеко от Сатурна, как Сатурн от Солнца, то граница нашего планетного царства сразу оказалась отодвинутой на двойное расстояние. Восемьдесят четыре года – почти целый век – должен мчаться Уран в полутемных пустынях мироздания, чтобы замкнуть свой огромный путь вокруг далекого Солнца, которое светит для него почти в 400 раз тусклее, чем для нас.

Надо удивляться, что столь отдаленное и скупо освещаемое небесное тело все же доступно еще невооруженному глазу: зоркий человек при благоприятных условиях может различить эту планету в виде едва заметной слабой звездочки 6-й величины.

Объясняется это крупными размерами Урана, хотя он и не так огромен, как Юпитер и Сатурн. По объему он превышает Землю в 55 раз, тяжелее же нашей планеты всего в 14 раз, так что средняя плотность его всего в 1½ раза превышает плотность воды; в этом отношении Уран вполне походит на Юпитер.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Напоминаем, что текст написан в 1910-е гг., когда многие астрономические открытия еще не были сделаны, а уже полученные цифры и понятия нуждались в серьезной корректировке. Тем не менее при переиздании данной книги мы не будем исправлять автора – читатель, уже знакомый с «Занимательной астрономией», без труда определит, какие представления Я. П. оказались со временем ошибочными (прим. ред.).