Полная версия

Занимательный космос

Яков Исидорович Перельман

Занимательный космос

© Ситникова А., иллюстрации, 2025

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025

Далекие миры

I. Далекие солнца и далекие миры

В необъятном море ярких точек, усеивающих звездное небо, есть светила, которые в миллионы раз ближе к нам и имеют совершенно иную природу, нежели все остальные звезды. Для беглого взгляда они теряются среди тысяч других; лишь иногда яркость некоторых из них и спокойный, почти не мерцающий свет привлекает наше внимание. И если, заметивши такие звезды, мы станем следить за ними изо дня в день, запоминая положение среди соседних, то вскоре обнаружим у них существенную особенность. В то время как все звезды от восхода до захода плывут по небу в стройном единении друг с другом, не изменяя очертаний своих причудливых фигур (созвездий), – эти немногие светила постоянно нарушают согласное шествие небесного воинства: порою они движутся медленнее остальных, словно отставая от общего течения, порою, напротив, забегают вперед, постепенно меняя свое положение среди неизменных узоров звездного неба.

Загадочная особенность этих звезд замечена была уже в глубокой древности. Человечество давно выделило их из тысяч других, присвоив им общее наименование «планет», т. е. (по-гречески) «странствующих» или «блуждающих» светил. Каждая планета получила имя одного из древних божеств; мифологические названия – Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн – еще и теперь сохранились за планетами на языках всех образованных народов.

Но истинную природу «странствующих звезд» человечество постигло сравнительно лишь недавно. Всего три столетия прошло[1] с тех пор, как бессмертный Галилей, первый человек, направивший на небо зрительную трубу, мог воочию убедиться, что планеты – не самосветящиеся тела, а огромные темные шары, небесные сестры нашей Земли, лишь озаренные Солнцем. Они – такие же миры, как и обитаемый нами земной шар, только рассматриваемые с огромного расстояния. В столь страшном отдалении наша холодная Земля, залитая лучами Солнца, казалась бы тоже светящейся точкой. Эти далекие миры составляют вместе одну систему, одну широко раскинувшуюся планетную семью, в которой Солнце занимает срединное и первенствующее положение. А далеко за последней планетой нашей системы, в бездонных глубинах небесного пространства, горят и светят другие раскаленные солнца – звезды. Вокруг них, быть может, тоже кружат согреваемые ими планеты, – но мы ничего об этом не знаем. Могущественные телескопы, в тысячи раз усиливающие зоркость естественного зрения, не в состоянии показать нам тех звездных планет. Не будем удивляться этому: ведь расстояние звезд так непостижимо велико, что видимость их самих уже является почти чудом: ближайшая звезда – ближайшая! – в 300 000 раз далее от нас, чем Солнце…

Мы можем изучать пока лишь те далекие миры планет, которые кружатся вокруг нашего собственного Солнца. Об этих небесных сестрах нашей Земли и будет идти речь в этой книжке.

Древние, не знавшие телескопа, насчитывали всего пять планет[2], так как невооруженным глазом нельзя было заметить больше. Телескоп значительно обогатил нашу планетную систему: теперь нам известны 7 крупных, главных планет с их лунами-спутниками и целые сотни мелких. Все члены этой многочисленной небесной семьи, подчиняясь могучему притяжению огромного Солнца, безостановочно движутся вокруг него по замкнутым путям, которые астрономы называют орбитами.

II. План и масштаб солнечной системы

В пустом пространстве Вселенной планетные пути не отмечены, конечно, никакими вещественными знаками; но силы, которые управляют движением небесных тел, действуют с таким постоянством и с такою правильностью, что орбита каждой планеты неизменно сохраняет свою форму и свое положение, словно бы миры скользили по невидимым небесным рельсам. При том пути всех главнейших планет расположены почти в одной плоскости, и потому возможно изобразить на чертеже наглядный план нашей планетной системы.

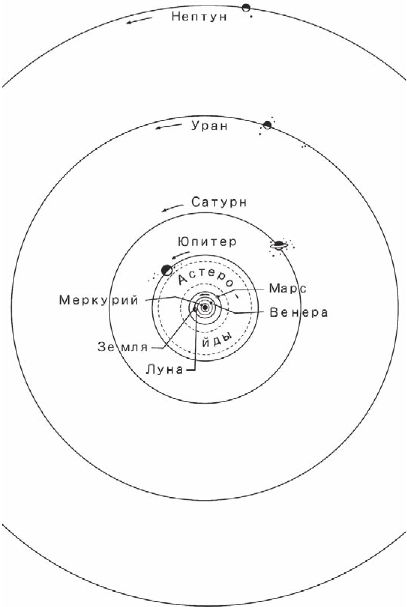

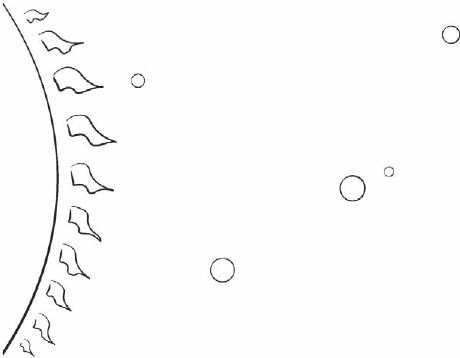

План нашей планетной системы.

Величины самих планет на этом чертеже показаны ради наглядности несоразмерно крупнее по сравнению с величиною их орбит. Если бы купол Исаакиевскаго собора в Петрограде изображал Солнце, то наш земной шар должен был бы иметь соответственно 4 вершка в поперечнике и обращался бы на расстоянии около 3 верст; а путь Нептуна лежал бы в 80 верстах от Петрограда

На рисунке выше начерчены постоянные пути главнейших планет Солнечной системы. На этом плане самая маленькая орбита есть путь Меркурия – планеты, ближайшей к Солнцу. Одна за другой эту орбиту охватывают орбиты следующих планет, и нетрудно заметить, что промежутки между ними все возрастают по мере того, как мы переходим к отдаленным планетам. Второй круг, считая от центра, изображает орбиту Венеры, третий – нашей Земли, четвертый – Марса. Затем следует круговая полоса тесно сближенных орбит множества мелких планет, «планетоидов» или «астероидов» (полоса эта отмечена пунктиром). Ее охватывают орбиты Юпитера, затем – Сатурна, Урана и, наконец, Нептуна.

Ради простоты мы изобразили все орбиты в форме кругов. Но в действительности планетные орбиты немного сжаты, овальны, и Солнце находится не в срединной точке каждого овала, а несколько сбоку от центра. Отсюда происходит, между прочим, то, что, обращаясь вокруг Солнца, каждая планета не отстоит от него все время на одинаковом расстоянии, а то приближается к нему, то удаляется, в зависимости от того, насколько вытянута ее овальная орбита.

Нетрудно было изобразить в уменьшении план Солнечной системы; но как составить себе правильное представление о ее истинных размерах? Легко сказать, что расстояние Земли от Солнца равно 150 000 000 километров, – но эти цифры мало помогают уяснению действительного масштаба солнечного царства. Попробуем осветить это огромное число наглядными сопоставлениями. Земной шар имеет в поперечнике 13 тысяч километров, и хотя гигантские размеры его уже превосходят силу нашего воображения, самые длинные земные расстояния в сотни тысяч раз меньше, чем взаимные расстояния планет и Солнца. На прямой линии от Земли до Солнца можно бы выстроить бок о бок цепь из 11½ тысяч таких шаров, как земной. Если бы на этих исполинских устоях был проложен рельсовый путь, то знаете ли, во сколько времени мы доехали бы до Солнца, безостановочно мчась в курьерском поезде? Да мы бы и вовсе не доехали до него, не дожили бы до конца путешествия, ибо оно длилось бы не менее 200 лет! Только внуки наших внуков, родившиеся в поезде во время пути и никогда не видевшие Земли, добрались бы до конечной станции этой небесной дороги.

Теперь, когда 150 000 000 километров, измеряющие радиус земной орбиты, уже кое-что говорят воображению, – поступим так, как поступают астрономы: примем средний радиус земной орбиты за основную единицу и перемерим этим исполинским небесным аршином все остальные небесные расстояния. Тогда уже не придется выписывать длинных рядов цифр. Расстояние Меркурия и Венеры от Солнца выразится приблизительно ½ и ¾ нашей новой единицы длины; Марс окажется на расстоянии 1½ единиц от Солнца, Юпитер – на расстоянии 5, Сатурн – 10, Уран – 20; наконец, Нептун, кружащийся на самой окраине всей нашей планетной системы, закинут от Солнца в 30 раз дальше Земли. Числа эти, конечно, закруглены, чтобы легче было удержать в памяти соотношение частей солнечного царства.

Солнце и ближайшие к нему планеты. – Их сравнительная величина. У левого края – часть огромного солнечного диска. Близ него вверху – Меркурий. Внизу – Венера. Правее их – наша Земля с Луной. В углу направо – Марс. Из четырех ближайших к Солнцу планет наша Земля – самая крупная; Венера – немного меньше ее; Марс – в 7 раз меньше Земли по объему, Меркурий – в 20 раз

Попытаемся теперь мысленно создать крошечное подобие нашей планетной системы. Пусть обыкновенная горошина изображает в уменьшении земной шар. Как далеко от нее надо поместить Солнце? 11½ тысяч горошин, нанизанных вплотную на тонкую прямую проволоку, составят 120 метров: на этом расстоянии, значит, и надо поместить шар (полметра в поперечнике), изображающий Солнце. В 600 метрах от этого «солнца» следует поместить самую большую планету – Юпитер: в соответствии с горошиной-Землей ей надо будет придать размеры апельсина. А Нептун (величиной с вишню) придется отодвинуть уже на 3½ километра! Следовательно, обитаемый нами мир по сравнению с пространством всей Солнечной системы так же ничтожен, как ничтожна горошина на круглой равнине площадью более 30 квадратных километров…

Заодно постараемся также уяснить, как страшно уединено в пространстве наше Солнце с его планетами от остальных далеких Солнц Вселенной. На нашем примере, где Земля – горошина, а поперечник всей планетной системы равен 7 километрам, ближайшая звезда оказалась бы на расстоянии 30 000 километров: для нее не нашлось бы места в пределах одного полушария Земли. Значит, межзвездные пустыни, отделяющие во Вселенной одну солнечную систему от другой, во столько же раз превосходят самые далекие земные расстояния, во сколько раз поперечник Земли больше ширины горошины!

Людям, привыкшим думать, что для измерения какого-либо пространства непременно надо пройти по нему с аршином в руках, все приведенные выше цифры, естественно, должны казаться гадательными. Но геометрия освобождает нас от кропотливой и далеко не точной работы непосредственного измерения. Чтобы определить расстояние от Петербурга до Москвы, землемеры вовсе не шли по нему с мерною цепью – нет, они прибегли к другим, более быстрым и более совершенным приемам измерения. Сходные приемы, только гораздо более сложные, употребляют и астрономы для небесных измерений. Однако мы не станем описывать здесь, как именно астрономы измеряют бездны мирового пространства и с величайшей точностью определяют небесные расстояния с помощью вычислений.

В последний раз расстояние между Землей и Солнцем было вновь перемерено в 1900–1901 гг. посредством наблюдений маленькой планетки Эрос, весьма близко подошедшей тогда к Земле. Астрономы всех стран на 180 обсерваториях земного шара с величайшей тщательностью измерили тогда положение этой планетки, игравшей роль своего рода небесной вехи на звездном небе. Обработка полученных данных привела к результату (149 481 000 километров), в котором ошибка не может превышать 170 000 км., т. е. 1/1600 доли. Это все равно, что отмерить аршин сукна с точностью до сотой доли вершка. Какой портной мог бы поручиться за подобную точность измерения?

Миры не только измерены – они также и взвешены. Здесь слишком долго пришлось бы объяснять, каким именно способом планетные миры были взвешены на невидимых весах небесной механики, – но мы смело можем положиться на безукоризненную точность этого взвешивания.

Итак, мы познакомились с общим планом Солнечной системы. Отправимся же теперь мысленно в необъятное небесное пространство и посетим один за другим далекие миры нашей планетной семьи.

III. Венера – мир тропического зноя

Направившись от Земли к Солнцу, мы прежде всего (см. план) пересекли бы орбиту Венеры, лежащую в 40 миллионах километров от пути земного шара. Из всех планетных сестер нашей Земли Венера подходит к нам на самое близкое расстояние (если не считать двух маленьких планетоидов, о которых речь будет впереди). Правда, это «самое близкое» расстояние почти в сто раз больше расстояния Луны от нас, но в глазах астрономов 40 миллионов километров – еще довольно тесное соседство. Само собою разумеется, что Венера не всегда находится в таком близком с нами соседстве: ее расстояние от Земли меняется в зависимости от положения обеих планет на их орбитах. Когда Земля и Венера расположены по разные стороны от Солнца, взаимное расстояние их значительно больше, чем когда они сходятся по одну сторону от центрального светила. Вот почему расстояние между Землей и ее небесной соседкой колеблется от 41 до 260 миллионов километров. А соответственно удалению меняются, конечно, яркость и видимые размеры планеты.

В пору наибольшей яркости Венера сияет на небе очень крупной зведой, которая льет на Землю приятный, спокойный свет и придает неизъяснимую прелесть вечернему ландшафту. «Стало темнеть. Ясная серебряная Венера низко на западе уже сияла из-за березки своим нежным блеском» – читаем мы у Толстого в описании весеннего вечера («Анна Каренина»). Вероятно, и вы не раз любовались по вечерам этой планетой, когда она горит в западной части неба; быть может, вам случалось видеть ее и утром – на восточном небосклоне. Это едва ли не единственная планета, знакомая простолюдинам, которые в северной и средней России зовут ее Утрицей, Зорянкой, Зорницей, а на Украине – Вечерницей. Необычайная яркость Венеры, видимой порою даже днем, не раз порождала курьезные недоразумения; планету принимали за воздушный шар! Таинственные «неприятельские» воздушные шары и аэропланы усматривавшиеся по вечерам невысоко над горизонтом, оказывались во многих случаях не чем иным, как нашей яркой небесной соседкой…

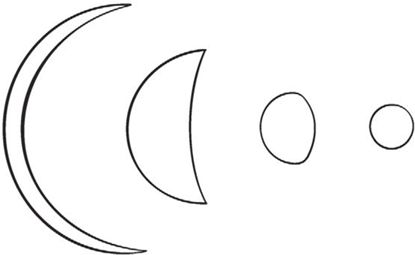

Главные фазы Венеры.

Они видны только в трубу, хотя бы и слабую. Различие в размерах фаз объясняется тем, что Венера удалена от нас неодинаково при различном положении относительно Солнца: в фазе полного диска эта планета на 200 миллионов верст дальше от нас, нежели в фазе узкого серпа

Если в вашем распоряжении имеется хотя бы самая скромная зрительная труба, то, направивши ее на Венеру в пору наибольшего блеска, вы будете поражены странной неожиданностью: планета имеет форму не кружка, а серпа, как у молодого месяца! Глядя на этот светлый серп, мы воочию убеждаемся, что перед нами – небесное тело совсем иной природы, нежели далекие раскаленные солнца-звезды, испускающие свой собственный свет. Как и всякая планета, Венера – шар, сам по себе темный, освещаемый Солнцем лишь на одной половине; и когда эта освещенная половина обращается к нам боком, мы видим только более или менее узкий серп, – остальная, темная часть диска остается для нас невидимой. Вот почему, кружась между Землей и Солнцем, Венера показывает нам те же фазы, что и Луна. Разница лишь в том, что Луна отдалена от нас во всех фазах одинаково; Венера же бывает то ближе, то дальше от нас, и оттого фазы ее резко различаются по величине: узкий серп очень велик по сравнению с первой четвертью, которая в свою очередь заметно больше полного диска (см. рис.).

Простым глазом мы не замечаем этих поразительных изменений в фигуре Венеры, и до изобретения зрительных труб никто даже не подозревал, что яркая царица звездного неба сияет в форме серпа. Впрочем, бывают люди настолько зоркие, что различают фазы Венеры невооруженным глазом. Таким зрением, говорят, обладала мать знаменитого математика Гаусса. Однажды, когда Гаусс показал ей Венеру в телескоп, старушка с изумлением заявила сыну, что в трубе серп Венеры обращен в противоположную сторону, чем при рассматривании простым глазом. Конечно, она не знала, что астрономические трубы дают перевернутые изображения.

Точные измерения Венеры открыли нам удивительный факт: она не только сестра нашей Земли, но, так сказать, ее небесный близнец, потому что обе планеты почти одинаковой величины. Во всей Вселенной не найдется, вероятно, другого мира, который по своим размерам так походил бы на наш собственный. Поперечник Венеры меньше поперечника земного шара всего на несколько сот километров, – разница, конечно, ничтожная по сравнению с диаметром Земли (12 700 км). В этих соседних мирах почти одинаково и напряжение тяжести: земная гиря, перенесенная на Венеру, весила бы лишь на ¹⁄₁₀ долю меньше.

Но сходна ли Венера с Землей и во всем прочем? Существуют ли в этом далеком мире материки и океаны, горы и долины, воздух и вода? Так же ли сменяются там времена года, чередуются дни и ночи? Есть ли там, наконец, животная и растительная жизнь, или же это – огромная безжизненная глыба мертвой материи?

С такими вопросами приступает астроном к исследованию всякой планеты, но далеко не на все вопросы удается ему получить ответ из бездн мирового пространства. О Венере мы с достоверностью знаем лишь одно: в этом мире есть атмосфера, которая в 1½–2 раза выше и плотнее, чем земная. Гениальный Ломоносов первый указал на то, что «Венера окружена знатною воздушною атмосферою, таковою, какова обливается около нашего шара земного». При рассматривании Венеры в телескоп можно заметить, что темная и светлая части диска не разграничены так резко, как, например, на Луне (атмосфера у нашего спутника почти отсутствует); на границе дня и ночи лежит серая полоска – область зари, сумерек. Значит, на Венере должна быть высокая и плотная атмосфера, которая и вызывает это явление утренних и вечерних зорь.

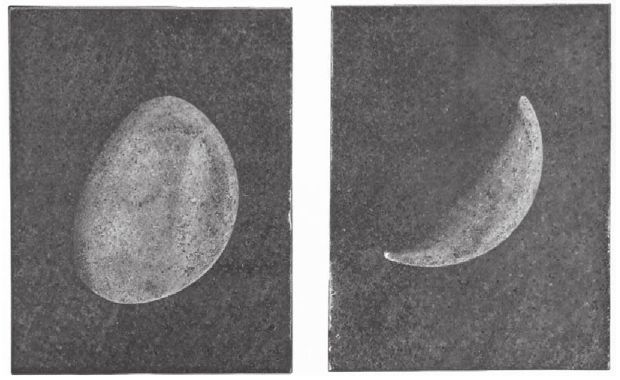

Венера перед краем Солнца.

В те редкие моменты, когда Венера – в виде маленького черного кружка – проходит как раз перед солнечным диском, удается при самом вступлении ее на диск различить в телескоп светлое сияние вокруг планеты. Это – атмосфера Венеры, освещенная лучами Солнца. Прохождения Венеры перед солнечным диском случаются очень редко –16 раз в тысячелетие. Последнее прохождение было в 1882 году; ближайшее предстоит в 2004 году. Астрономы подстерегают эти моменты, чтобы перемерить расстояние между Землей и Солнцем, пользуясь Венерой, как вехой в небесном пространстве

Доказано также присутствие паров воды в воздухе нашей небесной соседки. В атмосфере Венеры вечно плавают густые облака; почти сплошной пеленой застилают они небо в этом мире и постоянно скрывают от нас его поверхность. Ни один астроном не может сказать с уверенностью, что видел какую-нибудь подробность на поверхности самой планеты Венеры, а не на ее плотном облачном покрывале.

В сущности, этому обстоятельству звездная царица наших вечеров и обязана своим ярким блеском: густые облака отражают солнечный свет почти так же хорошо, как и свежевыпавший снег. Вот почему Венера посылает в пространство тот ослепительный свет, который невольно привлекает к ней наши взоры, а астрономов заставляет при наблюдении в телескоп защищать свои глаза темными стеклами. К тому же Солнце, которое ближе к Венере, чем к нам, вдвое щедрее заливает ее своими лучами.

Благодаря близости к Солнцу Венера быстрее Земли обегает свою орбиту: ее «год» длится всего 225 дней, т. е. 8 наших месяцев. Слово «наших» здесь, впрочем, излишне: своих месяцев Венера не имеет, так как у нее нет собственной луны.

Вид Венеры в телескоп средней силы. Плотная атмосфера, окутывающая эту планету, отражает так сильно солнечные лучи, что сквозь нее не удается различить почти никаких подробностей самой почвы Венеры. Поэтому трудно подметить, во сколько времени эта планета обращается вокруг своей оси

Густая, облачная атмосфера, застилая лик Венеры, не позволяет нам решить вопрос о том, как чередуются в этом мире дни и ночи. Окончательно еще не установлено, в какой срок шар Венеры совершает полный оборот вокруг своей оси. Вполне понятно, почему так трудно узнать это: вспомним, что в телескоп не видно твердой поверхности Венеры, и, следовательно, нет никаких постоянных отметин, по которым можно было бы судить о вращении планеты. И до сих пор среди астрономов царят резкие разногласия по вопросу о величине «суток» Венеры. Одни (Скиапарелли, а в новейшее время – Ловелл) полагают, что Венера вращается чрезвычайно медленно, именно, что ее сутки равны ее году – т. е. в 225 раз длиннее земных. Если это действительно так, то Венера должна быть вечно обращена одной и той же стороной к Солнцу, между тем как другое ее полушарие погружено в вечный мрак и холод (такие именно условия царят на ближайшей к Солнцу планете – Меркурии). Однако тонкие измерения пулковского астронома Белопольского показали, что вращение Венеры совершается гораздо быстрее, и что «сутки» этой планеты немногим отличаются от земных. Надо думать, что этот результат ближе к истине: иначе трудно было бы объяснить присутствие облаков и водяных паров на Венере, да и существование самой ее атмосферы: по законам физики, все газы планеты должны были бы собраться на ее ночной стороне и здесь замерзнуть, если бы Венера не обогревалась со всех сторон, последовательно подставляя обе свои половины лучам Солнца.

Достоверные сведения о ближайшем к нам мире, как видит читатель, довольно скудны. Ничего не известно о его материках; мы не знаем даже, существуют ли на нем вообще моря, горы, реки. А о климатических условиях можем только строить догадки. Если Венера вращается вокруг оси в короткий срок – в одни или несколько суток, – то на всей планете должен царить очень жаркий, влажный, ровный климат, мало изменяющийся в течение года и от дня к ночи. Солнце светит вдвое ярче, чем у нас, но ясных дней почти не бывает. Плотный слой облаков без просвета застилает весь небесный свод, и если бы мы родились на Венере, мы никогда не узнали бы, что существует величественная картина звездного неба.

Ровный, влажный и теплый, как в оранжерее, климат Конго или центральной Бразилии может дать некоторое представление о климатических условиях, которые существуют на Венере. Некогда, в отдаленные геологические времена, в так называемую каменноугольную эпоху, на всем земном шаре господствовал такой же климат, какой царит теперь, вероятно, на всей поверхности Венеры. И вот каким рисует нам климат Венеры выдающийся шведский знаток неба, проф. Сванте Аррениус:

«Вечно облачное небо; сильная влажность, даже в период бездождия; незначительная разница в температуре на полюсах и на экваторе, летом и зимой, днем и ночью, – благодаря защите поверхности густыми облаками; сильные ливни в период дождей, сопровождаемые, вероятно, страшными грозами… Воздух недвижим, температура понижается незначительно. На планете царит морской климат, одинаковый повсюду. Между полюсами и экватором разница весьма невелика… Кора Венеры еще очень тонка, и когда происходят движения коры, на поверхности планеты должны совершаться резкие изменения»…

На нашем земном шаре в каменноугольную эпоху при сходных климатических условиях уже пышно цвела растительная и отчасти животная жизнь: густо росли гигантские хвощи, плауны, мхи, а между стеблями их, во влажной полутьме, жили насекомые исполинских размеров. Возможно, что подобная жизнь развилась в настоящее время и на Венере. Но возможно и обратное, – что облачный покров этой планеты недостаточно умеряет жгучесть солнечных лучей, и температура на Венере никогда не падает ниже той точки (65°), при которой уже свертываются белковые вещества. При подобных условиях жизнь – по крайней мере в том виде, в каком мы ее знаем – была бы на Венере невозможна. Разумеется, никто не в состоянии сказать, в какие еще формы может отлиться жизнь в далеких мирах Вселенной, – но это уже область вопросов, перед которыми современная наука хранит пока глубокое молчание.

IV. Меркурий – мир величайших крайностей

Насколько легко разыскать на небе Венеру простым глазом, настолько же трудно увидеть ее соседа – Меркурия, кружащегося внутри ее орбиты. При наблюдении с Земли эта ближайшая к Солнцу планета всегда занимает в небе положение, близкое к дневному светилу, почти скрываясь в его ослепляющих лучах. Меркурий сопутствует Солнцу в его (кажущемся) суточном движении по небу; лишь за 1–1½ часа до восхода Солнца, или спустя столько же после его захода, бывает он иногда виден в лучах зари на утреннем или вечернем небосклоне. Такие периоды видимости Меркурия, повторяющиеся всего трижды в год, длятся каждый около недели. Возможно, что вам даже приходилось случайно видеть его низко над землей, не подозревая, что яркая звезда, спешащая скрыться под горизонт, и есть Меркурий. В таком случае вы счастливее самого Коперника, которому за всю жизнь ни разу не удалось увидеть это неуловимое светило в тех широтах, где он жил (в северной Германии). Только в южных странах, где сумерки коротки и ночь быстро сменяет день, легко наблюдать Меркурий простым глазом. Вот почему эта планета, почти неуловимая у нас, была еще в древности замечена в Вавилоне, Египте, Греции. Меркурий быстрее всех других планет мчится по своей маленькой орбите, обегая ее кругом в 88 дней. Его путь вокруг Солнца довольно резко отличается от круга; это – овал, настолько вытянутый, что за время своего краткого года Меркурий бывает удален от Солнца то на 70 миллионов километров, то всего на 46 миллионов километров. Значит, в одних частях своей орбиты Меркурий почти в 1½ раза ближе к Солнцу, чем в других! Солнце должно казаться с Меркурия огромным пылающим диском, площадь которого в 5–10 раз больше, чем на земном небе.