Полная версия

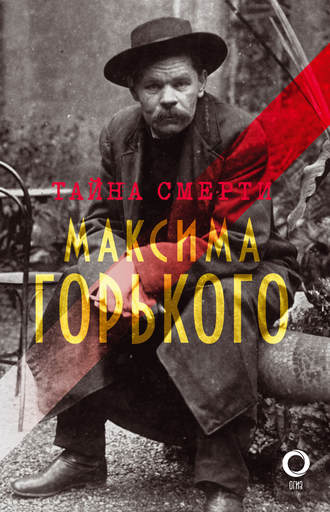

Тайна смерти Горького: документы, факты, версии

В течение последующих пяти дней писатель встретился с профессором Н. Н. Бурденко и обсудил с ним проблемы организации Всесоюзного института экспериментальной медицины, с секретарями ЦК ВЛКСМ А. Косаревым и Е. Файнбергом, а также ответственным редактором «Комсомольской правды» В. Бубекиным. Во время их беседы подводились итоги работы X съезда ВЛКСМ (проходил с 11 по 21 апреля 1936 года) и обсуждалась роль комсомола в литературе [55]. Успел Горький также побеседовать со своим давним другом Н. Е. Бурениным по поводу написания им воспоминаний, которые пообещал отредактировать [56].

2—4 июня, будучи уже больным, Горький дал секретарю ВЦСПС Н. М. Швернику согласие подписать воззвание комитета по подготовке Международного конгресса мира [57].

С 6 июня 1936 года, когда болезнь Горького обострилась, советская печать стала публиковать официальные бюллетени о состоянии его здоровья. 8 июня Горького посетили вместе со Сталиным несколько руководителей партии и правительства [58]. Эта встреча была первой после длительного пребывания писателя в Крыму, где из членов правительства его навестил 10–11 апреля 1936 г. Г. К. Орджоникидзе (комиссар тяжелой промышленности, которого Горький ранее привлек к изданию «Истории фабрик и заводов») [59].

На имя больного писателя поступали телеграммы с пожеланиями выздоровления от Г. Манна и «Комитета по созданию Германского народного фронта», от «Международного антифашистского комитета» из Парижа, от Союза китайских литераторов.

17 июня 1936 года в 5.30 дня в Москву прибыл А. Жид, который являлся председателем Парижского писательского конгресса защиты культуры. Иностранную комиссию Союза писателей СССР тогда возглавлял М. Е. Кольцов. Вместе с В. Киршоном, Вл. Ставским, Вл. Луговским, Б. Пильняком, а также французскими писателями Луи Арагоном и Эльзой Триоле, М. Кольцов встречал А. Жида в Москве. Об этом сообщалось в газете «Правда», где также указывалось, что приезд А. Жида в СССР является первым, и «только тревога за здоровье А. М. Горького омрачает его <А. Жида> радость» [60]. 17 июня с утра Горький впал в бессознательное состояние и умер 18 июня в 11 часов 10 мин. утра на даче в Горках-10. Важно свидетельство известного художника, глубоко верующего человека, почитателя Горького, автора нескольких его известных портретов, П. Д. Корина: «18 июня утром в десять часов я позвонил в Горки по телефону, подошла О. Д. Черткова. Спрашиваю ее: «Как здоровье Алексея Максимовича?» Она отвечает: «Плохо, Павел Дмитриевич, плохо». Я спрашиваю: «Надежда-то есть?» – «Ну, надежда-то всегда должна быть, но очень плохо».

Прошел час, звонок по телефону. У телефона Иван Павлович Ладыжников, который говорит мне: «Павел Дмитриевич, все кончено, собирайте все нужное для зарисовки, за Вами придет машина, приезжайте скорее!»

Через час я был в Горках. Вошел в спальню. Алексей Максимович лежал на постели, на которой скончался, лежал в светло-голубой рубашке, очень похудевший и помолодевший. Взявши себя в руки, начал рисовать, время терять было нельзя, за мной ждали другие, чтобы снимать маску. Рисунок мой находится в Горьковском музее в Москве» [61]. Горький изображен в постели, в светлой рубашке. Голова покоится на подушке, руки сложены у пояса, фигура до рук под белым покрывалом. Под изображением подпись: «18-го июня 1936 г. Горки. Павел Корин. Рисунок сделан тотчас после смерти. Алексей Максимович лежит на постели, на которой скончался. Дорогой Надежде Алексеевне Пешковой. Павел Корин. 30 сентября 1936 г. Москва. Этот рисунок – оригинал, с него мною сделано несколько повторений. Павел Корин» [62]. Рисунок был воспроизведен в журнале «Советское искусство» (1936. № 29/315. 23 июня. С. 3). Следом за П. Д. Кориным известный скульптор С. Д. Меркуров и Я. П. Василик сняли маску с лица Горького и сделали слепок «правой руки А. М. Горького на подушке» [63]. Маска и слепок были воспроизведены в «Комсомольской правде» (1936. № 158. 10 июля).

На этих изображениях лицо Горького спокойно. Что касается откликов на смерть писателя, то они были единодушны и по-настоящему горестны. Многочисленные отклики напечатала «Правда» 19 июня (№ 167). В этом номере газеты были помещены статьи А. Фадеева, Н. К. Крупской, Г. Димитрова, М. Кольцова, А. Толстого, статья Л. Арагона «Мировая литература потеряла своего вождя». Здесь же – соболезнование Р. Роллана: «Невыразима скорбь по поводу смерти нашего друга. Разделяем горе всех советских народов» [64] и телеграмма от Г. Уэллса.

19 июня 1936 года Союз советских писателей получил телеграмму от Р. Роллана с просьбой возложить от его имени и от имени его жены венок на гроб Горького [65].

Газета «Вечерняя Москва» сообщила: «Огромный венок от А. Жида, от Л. Арагона, от группы немецких писателей, живущих в СССР, у праха Алексея Максимовича в Колонном зале» [66].

Накануне похорон Горького А. Жид – под заголовком «Того, кого я называл своим другом, нет» – писал: «Радость моего приезда в Москву почти сразу омрачена тяжелой вестью. О, я знаю, он очень был болен уже несколько времени. Каждый день французские газеты давали бюллетень о состоянии здоровья Горького; но мы чувствовали в Горьком такую необычайную слитность с живой жизнью, что надеялись, несмотря на все. Казалось, смерть должна отступить перед таким мужеством. Все же, встревоженный, я стремительно покинул Париж в надежде его увидеть» [67].

Из всех этих фактов видно, что А. Жид и Л. Арагон открыто связывали свой приезд в Советский Союз с желанием увидеть Горького. Они пользовались поддержкой М. Кольцова, известного журналиста, корреспондента «Правды» и одного из активных организаторов Международных конгрессов в защиту культуры, друга А. Мальро. Его встречу с Горьким М. Кольцов организовал в Тессели [68]. «Был у меня Мальро. Человек, видимо, умный, талантливый. Мы с ним договорились до некоторых практических затей, которые должны будут послужить делу объединения европейской интеллигенции для борьбы против фашизма. Вы знакомы с Мальро лично? Мне кажется, что в интересах нашего общего дела, может быть, было бы полезно, если б Вы побеседовали с ним», – так писал Горький Р. Роллану в последнем письме к нему 22 марта 1936 года [69]. Позже в своей книге «Буревестник» М. Кольцов расскажет о том, что Мальро приехал к Горькому с проектом «Новой энциклопедии», который возник в международных писательских кругах. Горький пообещал написать обширный комментарий ко всему проекту для обсуждения его среди писателей и ученых всех стран. По воспоминаниям Кольцова, Горький тогда хвалил книги Л. Фейхтвангера, Л. Арагона, М. Шолохова. У него возникали идеи организации книжных серий, этнографических экспедиций для создания «барьеров против войны, против фашизма» [70].

Следовало бы обратить внимание еще на одно обстоятельство: как была организована сама процедура траурного митинга на Красной площади. К участию в ней был приглашен А. Жид, за два дня до этого прибывший в Советский Союз, человек малоизвестный Сталину. В связи с этим родной брат М. Кольцова, художник в области политической сатиры, академик Б. Е. Ефимов в книге «Мой век» вспоминает, как во время траурного митинга на похоронах Горького «Сталин на трибуне мавзолея подозвал М. Кольцова и поинтересовался, каков на Западе авторитет Андре Жида. Кольцов ответил, что авторитет и влияние Андре Жида на Западе весьма значительны. “Вы считаете? – недоверчиво прищурился Сталин. – Ну, дай Бог, дай Бог…”» [71]. «Впоследствии, – по словам Б. Е. Ефимова, – когда А. Жид был объявлен злостным антисоветским клеветником <…> феноменальное запоминающее устройство в голове вождя и учителя прочно сохранило отзыв Кольцова, что, конечно, не способствовало его долголетию» [72].

В день похорон Горького на траурной панихиде после В. М. Молотова, выступавшего от Совета народных комиссаров Союза ССР и Центрального Комитета ВКП (б), Н. А. Булганина, представлявшего московские партийные и советские организации, а также А. Н. Толстого – от Союза советских писателей, выступил А. Жид от Международной ассоциации писателей. Его речь была объявлена как речь «Товарища Андре Жида» и опубликована в «Правде». Сказал он, в частности, следующее: «До сих пор во всех странах света крупный писатель почти всегда был в той или иной степени мятежником и бунтарем. Более или менее сознательно, с большей или меньшей ясностью он думал, он писал всегда против чего-нибудь. Он не соглашался ничего одобрять. Он вселял в умы и сердца брожение непокорности, мятежа. Сановники власти, если бы они умели предвидеть, без сомнения, угадали бы в нем врага.

Сейчас в Советском Союзе вопрос впервые стоит иначе: будучи революционером, писатель не является больше оппозиционером. Наоборот, он выражает волю масс, всего народа и, что прекраснее всего, – волю его вождей. Эта проблема как бы исчезает, и эта перестройка настолько необычна, что разум не может ее сразу осознать. И это лишь одно из многого, чем может гордиться СССР в эти замечательные дни, которые продолжают потрясать наш старый мир» [73]. Речь произносилась по-французски и звучала в переводе М. Кольцова. Кроме того, А. Жид говорил об угрозе культуре со стороны фашизма и войны и заявил о том, что культура должна быть «национальной по форме, социалистической по содержанию, как нам сказал товарищ Сталин» [74]. Эти слова звучали, наверное, удивительно в устах очень известного писателя-интеллектуала, будущего лауреата Нобелевской премии по литературе, писателя, чье литературное имя связывалось с именами Поля Валери, Марселя Пруста, Оскара Уайльда. Собственно Горькому и его памяти в речи А. Жида посвящено немного строк. Они поместились в газетной публикации всего в два абзаца: «Великий голос русского народа, который доходил до нас через Горького, нашел себе отклик в самых далеких странах». И другой момент речи: «Я должен был председательствовать на Международной конференции писателей для защиты культуры, которая сейчас происходит в Лондоне. Тревожные вести о состоянии здоровья Максима Горького заставили меня поспешить в Москву. Задачу о защите культуры должны взять на себя великие международные революционные силы» [75].

В целом, речь не производит впечатления подготовленной и продуманной заранее. В основном, в ней говорилось о необходимости защиты культуры, т. е. о том, о чем, видимо, размышлял автор выступления еще до своего приезда в СССР, а эмоциональная, скорбная интонация речи кажется какой-то просоветски аффектированной. Видимо, такое мощное влияние в этот момент оказало на писателя присутствие Сталина и вид заполненной множеством людей Красной площади. (О своей причастности к подготовке этой речи А. Жида накануне похорон Горького вспоминал позже Л. Арагон.)

Интересно еще одно совпадение. Накануне, т. е. 20 июня 1936 г., в «Правде» были опубликованы соболезнования Б. Шоу, Т. Драйзера, П. Ланжевена, Ж.-Р. Блока, а также письмо Р. Роллана о Горьком. В этом письме, в частности, содержались такие строки: «Он отдал свой широкий ум и свою безграничную доброту советскому правительству, которое его глубоко уважало и вожди которого были его личными друзьями. Он умер как раз в тот час, когда закончено дело, венчающее победу Советов, – дело создания величественной Конституции, самой человечной и самой свободной из всех, которую когда-либо имел какой-либо народ» [76].

Заметим также, что А. Жид не был принят Сталиным для личной беседы. Возможно, потому, что приезд писателя в СССР не планировался заранее. (Например, беседа Сталина и Р. Роллана в присутствии М. П. Роллан, состоявшаяся 28 июня 1935 года в течение 1 часа 40 минут в служебном кабинете Сталина в Кремле, готовилась задолго. Горький еще в начале мая 1935 года в письме к А. С. Щербакову просил выяснить возможность приема Сталиным Р. Роллана [77].)

Луи Арагоном, Эльзой Триоле, А. Жидом, находящимися тогда в Москве, занимался, прежде всего, М. Кольцов, как впоследствии вспоминали и сами эти писатели [78]. Политическая (коммунистическая) убежденность М. Кольцова никем не подвергалась сомнению. Лучшим подтверждением этому было назначение М. Кольцова спецкором «Правды» в Испанию, когда, буквально через месяц после похорон Горького, 17–18 июля 1936 года, там вспыхнул фашистский мятеж. В Испании развернулась гражданская война против фашизма. Эта война была описана Э. Хемингуэем в романе «По ком звонит колокол» (1940). Изображен в этой книге и М. Кольцов под фамилией Карков: «Карков, приехавший сюда от “Правды” и непосредственно сносившийся со Сталиным» [79]. М. Кольцов отправился в Испанию 6 августа 1936 года, и ежедневно в «Правде» печатались его корреспонденции. Затем они были собраны в знаменитую его книгу «Испанский дневник», которую А. Толстой и А. Фадеев назвали «великолепной, страстной, мужественной и поэтической книгой». (Эта оценка была дана за месяц до ареста М. Кольцова [80].)

Позже И. Эренбург в своей книге «Люди, годы, жизнь» вспоминал: «Трудно себе представить первый год испанской войны без Кольцова… Для испанцев он был не только знаменитым журналистом, но и политическим советником… Маленький, подвижный, смелый, умный до того, что ум становился для него самого обузой, он быстро разбирался в обстановке, видел все прорехи и никогда не тешил себя иллюзиями» [81].

Что касается И. Эренбурга, то он еще с молодых лет был знаком с М. Кольцовым. Уже с двадцатых годов И. Эренбург, по словам Б. Ефимова, «стал в литературном мире фигурой заметной, своеобразной и немного экзотической. Он то из России уезжал в любимый Париж, то из Парижа возвращался на любимую родину» [82]. Вместе с М. Кольцовым И. Эренбург был организатором ряда международных антифашистских конгрессов.

В то время имя И. Эренбургу создали не только его романы, но и очерки против фашизма, которые печатались в газетах «Известия» и «Труд».

Объективный политический портрет И. Г. Эренбурга создан в статье: Фрезинский Б. Илья Эренбург и Николай Бухарин (Взаимоотношения, переписка, мемуары, комментарии) // Вопр. лит. Январь-февраль 1999. С. 291–335.

Размышлениям М. Нике на стр. 344 его статьи (указ. изд.) можно противопоставить, в частности, следующие факты, говорящие о том, чем был занят Эренбург во время последней болезни Горького и его смерти.

1 июня 1936 года в Тренчанске Теплице открылся съезд словацких писателей. В качестве гостей Международной ассоциации писателей на нем присутствовали Эренбург и А. Мальро. 5 июня в «Известиях» опубликовано сообщение Эренбурга об этом съезде. Эренбурга восхищала сплоченность культурных сил, несмотря на различия философских и политических воззрений (Фрезинский Б. Указ. изд. С. 319).

В качестве собственного корреспондента «Известий» в Париже Эренбург 9 июня 1936 года сообщает тогда еще главному редактору этой газеты Н. И. Бухарину: «Только что вернулся из Чехо-Словакии и Вены. Напишу для газеты три очерка: Вена, словацкий съезд писателей, Мукачево. 20-<го>, вероятно, поеду в Лондон…» (Там же. С. 319). По-видимому, звонок Эренбурга А. Жиду 11 июня, о котором упоминается в статье М. Нике (см. указ. изд. С. 344), объяснялся, в частности, и тем, что А. Жид также собирался в Лондон как председатель Международной ассоциации писателей. И только бюллетени об ухудшающемся здоровье Горького, которые перепечатывались во французских газетах, заставили его поспешить в Москву, о чем он и рассказал в своей речи на похоронах Горького.

12 июня 1936 года Эренбург сообщал в Москву: «Вчера послал авиа статью о Вене в “Известия”. Теперь напишу о Париже и Мукачево» (Фрезинский Б. Указ. изд. С. 319). 14 июня 1936 года он информирует редактора «Известий» Бухарина: «Посылаю восемь телеграмм о забастовке <в Париже> около 150 строк. Семнадцатого поеду в Лондон на писательский пленум. Сообщите, что нужно. Очерк о Вене послан» (Там же. С. 321). 15 июня 1936 года в «Известиях» напечатана корреспонденция Эренбурга «Праздник парижских рабочих». 16 июня 1936 года напечатана его статья «Венская оперетка» (Там же. С. 319). 18 июня Эренбург пишет для «Известий», «видимо, по просьбе Бухарина <…> статью памяти Горького (опубликована 21 июня); сам Бухарин напечатал две статьи памяти любимого им писателя (Известия. 20 и 23 июня)» (Там же. С. 321). 19–22 июня 1936 года в Лондоне проходил Пленум секретариата Международной ассоциации писателей, на котором выступал Эренбург (Там же. С. 319).

Возвратимся к А. Жиду, приехавшему в Москву, по его словам, с верой в СССР, о чем он и говорил в день похорон Горького на Красной площади. Вскоре А. Жид отправился в двухмесячную поездку по СССР. В Москву он вернулся накануне первого открытого судебного процесса по делу «троцкистско-зиновьевского террористического центра». Дело это слушалось в Москве Военной коллегией Верховного суда Союза ССР 19–24 августа 1936 года. Обвиняемые от защиты отказались. Государственным обвинителем на процессе был А. Я. Вышинский. Троцкий, Зиновьев и Каменев обвинялись в убийстве Кирова и в подготовке покушений на руководителей партии и государства, прежде всего, Сталина, Ворошилова, Жданова, Кагановича и Орджоникидзе. Этот акт якобы должен был совершиться 1 мая 1936 года в Москве на Красной площади. Кончалась обвинительная речь Вышинского словами: «Взбесившихся собак я требую расстрелять – всех до одного!» [83]. Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила всех обвиняемых к высшей мере наказания – расстрелу, с конфискацией всего лично им принадлежащего имущества. Приговор 25 августа 1936 года был приведен в исполнение.

По приезде в Париж А. Жид (ему 67 лет) написал книгу «Возвращение из СССР». Она вышла во Франции в конце 1936 года (до декабря). В июне 1937 года во Франции опубликовано ее продолжение: «Поправки к моему “Возвращению из СССР”». В России книга была напечатана лишь в 1989 году в журнале «Звезда», № 8, затем переиздана в 1990 году [84]. В книге речь шла о несвободе в СССР. А. Жид описал множество эпизодов, говорящих об этом. Вот один из них, связанный с Бухариным. Происходило это еще до августовского процесса, упомянутого выше: «…Бухарин пришел один, но не успел он переступить порог роскошного номера, предоставленного мне в “Метрополе”, как вслед за ним проник человек, назвавшийся журналистом, и, вмешиваясь в нашу беседу с Бухариным, сделал ее попросту невозможной. Бухарин почти тотчас поднялся, я проводил его в прихожую, и там он сказал, что надеется снова со мной увидеться.

Спустя три дня я встретился с ним на похоронах Горького – или даже, точнее, за день до похорон, когда живая очередь двигалась мимо украшенного цветами монументального катафалка, на котором покоился гроб с телом Горького. В соседнем, гораздо меньшем по размеру, зале собрались различные “ответственные лица”, включая Димитрова, с которым я еще не был знаком и которого я подошел поприветствовать. Рядом с ним был Бухарин. Когда я отошел от Димитрова, он взял меня под руку и, наклонясь ко мне, спросил: – Могу я к вам через час зайти в «Метрополь»?

Пьер Эрбар, сопровождавший меня и все слышавший, понизив голос, сказал: “Готов держать пари, что ему это не удастся”.

И в самом деле, Кольцов, видевший как Бухарин подходил ко мне, тотчас отвел его в сторону. Я не знаю, что он мог ему сказать, но, пока я был в Москве, я Бухарина больше не видел.

Без этой реплики я бы ничего не понял. Я подумал бы о забывчивости, подумал бы, что Бухарину, в конце концов, не столь важно было меня увидеть, но я никогда не подумал бы, что он не мог» [85].

Советский читатель узнал о книге А. Жида из двух статей Л. Фейхтвангера, который приехал в Москву в декабре 1936 года. Известный романист поместил в «Правде» статьи «Эстет о Советском Союзе» и «Фашизм и германская интеллигенция». Затем он, во многом в ответ А. Жиду, написал апологетическую книгу с названием, которое звучит символически, – «Москва 1937». Книга вышла в СССР в 1937 году. Но разрешено было только одно ее издание.

В газете «Правда» появилась также публикация: «Ромен Роллан об Андре Жиде. Ответное письмо иностранным рабочим Магнитогорска». В письме от 5 января 1937 года Р. Роллан осуждал А. Жида за неискренность, за то, что, находясь в СССР, он всем восхищался, а в книге, выпущенной во Франции, очень многое осудил. «…И сам Сталин (мне нет необходимости говорить: “вождь народов”, ведь Жид утверждает, будто его заставляли так говорить и что в СССР нельзя Сталина называть «товарищ» или говорить ему просто “вы”. А между тем я так к нему всегда обращался в наших беседах, в Кремле, у Горького и в “Правде” от 23 июля 1935 года), сам Сталин писал в своей книге «Вопросы ленинизма», что “скромность украшает большевика”», – подчеркивал в своем письме Р. Роллан [86].

Кажется, что Р. Роллан именно в качестве друга Горького чувствовал необходимость не предавать общие с ним идеалы и потому в споре с А. Жидом вынужден был защищать советский уклад жизни. Свое письмо Р. Роллан заканчивал словами, под которыми, возможно, подписался бы и Горький: «И пусть нас не трогает бешеная ненависть врагов и банкротство друзей, слишком слабых для того, чтобы следовать за нами. Будем жить радостями наших плодотворных усилий (эти усилия – радость), нашей славной и трудной работы и того счастливого будущего, которое мы создаем нашим трудом…» [87].

В июне 1937 года в период процессов и повальных арестов в СССР А. Жид свою книгу «Поправки к моему “Возвращению из СССР”» начал с возражения Р. Роллану: «За публикацию «Возвращения из СССР» меня бранили многие. Выступление Ромена Роллана меня огорчило. Я никогда особенно не восхищался его писаниями, но, по крайней мере, я чрезвычайно высоко ценю его моральный авторитет. И вот в чем причина моей печали: редко кто завершает жизнь, удержавшись на высоте своего величия. Я думаю, что автор “Над схваткой” должен сурово осудить состарившегося Роллана. Орел устроил свое гнездо, он в нем отдыхает» [88].

М. Кольцов, в свою очередь, в «Испанском дневнике» резко критиковал А. Жида [89].

Со 2 по 13 марта 1938 года в Москве Военной коллегией Верховного суда СССР в открытом судебном заседании во время расследования так называемого «Дела антисоветского “правотроцкистского блока”» предварительным и судебным следствием доказывалось, что «А. М. Горький, Р. В. Менжинский и В. В. Куйбышев пали жертвами террористических актов <…> На основе директивы врага народа Л. Троцкого. <…> Выполнение этого решения было поручено Ягоде. В качестве непосредственных исполнителей <…> Ягода привлек доктора Левина Л. Г. – бывшего домашнего врача А. М. Горького, проф. Плетнева Д. Д., секретаря А. М. Горького – П. П. Крючкова и своего секретаря Буланова П. П.» [90].

И далее: «Суд заслушал также заключение медицинской экспертизы по вопросу об умерщвлении А. М. Горького, В. В. Куйбышева и В. Р. Менжинского, а также М. А. Пешкова» [91]. Здесь необходимо напомнить, что доктор Л. Г. Левин, будучи лечащим врачом Горького, во время пребывания Р. Роллана в СССР наблюдал за состоянием его здоровья, по просьбе самого Р. Роллана и рекомендации Горького. Кроме того, возникает вопрос, какие объективные медицинские расследования могли иметь место спустя 4 года после смерти М. А. Пешкова и 2 года после кремации Горького.

Но действительность была настолько драматичной, что многие поверили в миф об убийстве, приписывая злодеяние Сталину, другие, наоборот, «врагам народа».

Вот мнение жившего во Франции Зиновия Алексеевича Пешкова: «…18 июня 1936 года, – вспоминал Э. Шарль-Ру, – весь мир узнал о кончине М. Горького. В официальных сообщениях названа пневмония, но скоро появились достаточно убедительные слухи, что, по приказанию Сталина, Горькому назначили яд. Эта мысль для Пешкова была невыносимой – Сталин умертвил Горького. Он повторял: “Мой обожаемый отец… Мой обожаемый отец <…>”. С ним избегали говорить на эту тему. Слово «Горький» было единственным, которое вызывало слезы у него на глазах» [92].

Легенда настолько укоренилась в сознании людей в России и за рубежом, что уже после разоблачения культа личности Сталина, в 1965 году, Э. Мадани, в молодости анархист, адресат Горького, участник войны в Испании, в старости, живя во Франции, передавая незадолго до своей смерти автографы писем Горького в его архив, писал о нем: «Я был восхищен этим милым, таким добрым человеком. Я бы слушал его днями и ночами. Как жаль, как грустно, что его уже нет! И правда ли, что сердечнейший, всевластный диктатор Сталин убил его и сына его <…> Не скрою, – узнав о его смерти – я плакал. Да, плакал – и каждую ночь перед сном – я думаю о нем и никак не забуду и забыть не могу <…>. Не весело жить, противно!» [93].

В свою очередь, Сталин стремился утвердить легенду, приписывая замысел преступления Троцкому, а осуществление преступления троцкистам. По свидетельству Б. Е. Ефимова (рассказано автору этих строк), сам Сталин поручил М. Кольцову написать книгу «Буревестник. Жизнь и смерть Максима Горького». Было только одно издание этой книги (сдана в набор 8 июня 1938 года, подписана в печать 13 июня, тираж 300 тыс. экз.). В 1938 году М. Кольцов был возвышен Сталиным: стал главным редактором «Правды», членом-корреспондентом АН СССР, депутатом Верховного Совета СССР. Что касается его книги «Буревестник», то в ней все, что касалось жизни Горького, может быть подтверждено документально. Поэтому рассказ о жизни Горького является точным, правдивым. К вопросу о причинах смерти Горького автор обращается в начале, середине и конце повествования. И везде это лишь изложение показаний подсудимых на процессе в марте 1938 года. «Горький, как это обнаружилось позднее, был убит врагами» [94], – писал в своей книге М. Кольцов.