Полная версия

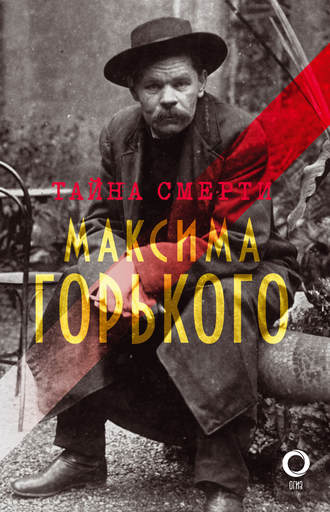

Тайна смерти Горького: документы, факты, версии

3

Речь идет о публикации: Как подготовлялся московский процесс. Из писем старого большевика // Социалистический вестник. 1936. № 23–24. 22 декабря; 1937. № 1–2. 17 января. Она была переведена на многие иностранные языки.

4

Троцкий Л. Д. Преступления Сталина / Под ред. Ю. Г. Фельштинского. М., 1994. С. 253–255. Официально было объявлено, что Г. К. Орджоникидзе 18 февраля 1937 г. умер от сердечного приступа. Историки установили, что он покончил жизнь самоубийством – застрелился.

5

Там же.

6

См.: Там же. С. 257–272.

7

Конт Ф. Революция и дипломатия: Документальная повесть о Христиане Раковском. М., 1991. С. 302.

8

Троцкий Л. Д. Преступления Сталина. С. 305.

9

Там же.

10

Цит. по кн.: Шенталинский В. А. Рабы свободы. В литературных архивах КГБ. М.: Парус, 1995. С. 372–373.