Полная версия

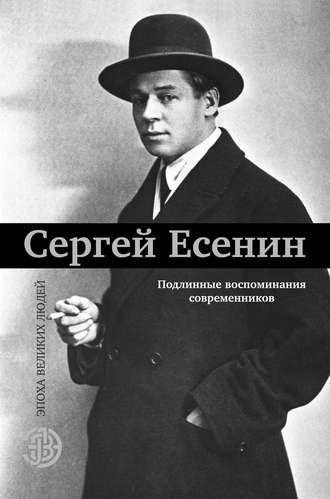

Сергей Есенин. Подлинные воспоминания современников

«Роман без вранья» Мариенгофа, кроме того, что ценен биографическими сведениями, еще и увлекательная проза, с едким привкусом злого мариенгофского остроумия и точно подмеченными деталями. Автора обвиняли в зависти и клевете. Действительно, Есенин, впрочем, как и остальные действующие лица, за исключением самого Мариенгофа и его будущей жены актрисы Никритиной, описан в самых смачных, едких выражениях. Многие литераторы осудили роман, посчитав пасквилем, в том числе М. Горький, В. Ходасевич, Ю. Трубецкой, М. Слоним. А вот И. Бунин, который относился к Есенину, даже после его смерти, со злой неприязнью, называл «драгоценнейшим историческим документом», ведь Есенин здесь выглядит «жуликом, хамом и карьеристом». Возможно, Мариенгоф местами и перегибает палку в угоду литературной задумке, так что некоторые истории больше походят на литературные анекдоты, но все же живописание революционной богемы выходит у него удивительно натуралистично.

В. Маяковский так описывал первую встречу с Есениным: «В первый раз я встретил его в лаптях и в рубахе с какими-то вышивками крестиками… Он мне показался опереточным, бутафорским». Между двумя поэтами было и личное противостояние, и групповая литературная борьба. «В небе – сплошная рвань, облаки – ряд котлет, все футуристы дрянь, имажинисты – нет», – было написано на стене в «Стойле Пегаса». Есенин запальчиво утверждал, что не хочет делить Россию с такими, как Маяковский. Остроумный Маяковский отвечал: «Возьмите ее себе. Ешьте ее с хлебом». Они обменивались колкостями и критикой, в которой Есенин проигрывал Маяковскому в остроумии, на литературных чтениях, читая стихи одновременно, перекрикивали друг друга, в чем Есенин, невысокий ростом, опять же проигрывал высокому, громогласному Маяковскому.

Пикировка продолжалась и в стихах:

Тебе нельзя со мной сравниться,Во мне нет столько наглости и свинстваЧтоб сильных мира восхвалятьВ порядке мелкого пустого подхалимства…И все же поэты ценили друг друга, хваля украдкой и никогда не высказывая это в лицо. «Из всех них <имажинистов> останется лишь Есенин», – сказал как-то Маяковский в разговоре с журналистом.

Н. Асеев в книге «Зачем и кому нужна поэзия» рассказывает, как Маяковский пытался привлечь Есенина к сотрудничеству в «Лефе»:

«Мы были в кафе на Тверской, когда пришел туда Есенин. Кажется, это свидание было предварительно у них условлено по телефону. Есенин был горд и заносчив; ему казалось, что его хотят вовлечь в невыгодную сделку.

Он ведь был тогда еще близок с эгофутурией – с одной стороны, и с крестьянствующими – с другой. Эта комбинация была сама по себе довольно нелепа: Шершеневич и Клюев, Мариенгоф и Орешин. Есенин держал себя настороженно, хотя явно был заинтересован в Маяковском больше, чем во всех своих, вместе взятых, сообщниках. Разговор шел об участии Есенина в “Лефе”. Тот с места в карьер запросил вхождения группой. Маяковский, полусмеясь, полусердясь, возразил, что “это сниматься, оканчивая школу, хорошо группой”. Есенину это не идет. “А у вас же есть группа?” – вопрошал Есенин. – “У нас не группа, у нас вся планета!» На планету Есенин соглашался. И вообще не очень-то отстаивал групповое вхождение.

Но тут стал настаивать на том, чтобы ему дали отдел в полное его распоряжение. Маяковский стал опять спрашивать, что он там один делать будет и чем распоряжаться. “А вот тем, что хотя бы название у него будет мое!” – “Какое же оно будет?” – “А вот будет отдел называться «Россиянин»!” – “А почему не «Советянин»?” – “Ну это вы, Маяковский, бросьте. Это мое слово твердо!” – “А куда же вы, Есенин, Украину денете? Ведь она тоже имеет право себе отдел потребовать. А Азербайджан? А Грузия? Тогда уже нужно журнал не “Лефом” называть, а – “Росукразгруз”.

Маяковский убеждал Есенина: “Бросьте вы ваших Орешиных и Клычковых! Что вы эту глину на ногах тащите?” – “Я глину, а вы – чугун и железо! Из глины человек создан, а из чугуна что?” – “А из чугуна памятники!”

…Разговор происходил незадолго до смерти Есенина.

От того же времени остался в памяти и другой эпизод.

Однажды вечером подошел ко мне Владимир Владимирович взволнованный, чем-то потрясенный:

– Я видел Сергея Есенина, – с горечью, и затем горячась, сказал Маяковский, – пьяного! Я еле узнал его. Надо как-то, Коля, взяться за Есенина. Попал в болото. Пропадет. А ведь он чертовски талантлив».

Горький и Есенин встречались дважды, в Петрограде зимой 1915/16 года и в Берлине в 1922 году. Творчество Есенина занимало Горького, следившего за его судьбой. О последней встрече Есенин рассказал Н. К. Вержбицкому: «Когда мы встретились в Берлине, я при нем чего-то смущался. Мне все время казалось, что он вдруг заметит во мне что-нибудь нехорошее и строго прицыкнет на меня, как, бывало, цыкал на меня дед. Да еще каблуком стукнет о пол… От Горького станется!» Д. Семеновский передал Есенину отзыв о нем Горького, как о «колоссальном таланте», на что тот ответил: «В Германии я видел Алексея Максимовича. Когда я читал там свои стихи, он заплакал и сказал: «Откуда такие берутся».

Между тем в письме М. Горького Е. Феррари можно найти: «Есенин – анархист, он обладает «революционным пафосом», – он талантлив. А спросите себя: что любит Есенин? Он силен тем, что ничего не любит, ничем не дорожит. Он, как зулус, которому бы француженка сказала: ты – лучше всех мужчин на свете! Он ей поверил, – ему легко верить, – он ничего не знает. Поверил и закричал на все и начал все лягать. Лягается он очень сильно, очень талантливо, а кроме того – что? Есть такая степень опьянения, когда человеку хочется ломать и сокрушать, ныне в таком опьянении живут многие. Ошибочно думать, что это сродственно революции по существу, это настроение соприкасается ей лишь формально, по внешнему сходству».

Летом 1925 года в письме, которое осталось неотправленным, Есенин писал Горькому: «Думал о Вас часто и много. <…> Я все читал, что Вы присылали Воронскому. Скажу Вам только одно, что вся Советская Россия всегда думает о Вас, где Вы и как Ваше здоровье. Оно нам очень дорого. <…> Желаю Вам много здоровья, сообщаю, что все мы следим и чутко прислушиваемся к каждому Вашему слову».

Иван Бунин Есенина не знал лично, их пути никогда не пересекались. Но он ревниво следил за всем, что происходит в большевистской России, за советскими писателями и поэтами, которых ругал без разбору и не стесняясь в выражениях – иногда справедливо, иногда нет. Есенину тоже досталось, что, впрочем, сослужило хорошую службу во Франции, где до критики Бунина о нем не слышали. «Эта смесь сменовеховства и евразийства, это превознесение до небес “новой” русской литературы в лице Есениных и Бабелей, рядом с охаиванием всей “старой”, просто уже осточертело <…> Писарская, сердцещипательная или нарочито-разухабистая лирика Есенина известна-переизвестна…» «Эти хвастливые вирши <…>, принадлежащие некоему “крестьянину” Есенину, далеко не случайны. <…> целые идеологии строятся теперь на пафосе, родственном его “пафосу”, так что он, плут, отлично знает, что говорит, когда говорит, что в его налитых самогоном глазах “прозрений дивных свет”…» «И вот, наконец, опять “крестьянин” Есенин, чадо будто бы самой подлинной Руси, вирши которого, по уверению некоторых критиков, совсем будто бы “хлыстовские” и вместе с тем “скифские” (вероятно потому, что в них опять действуют ноги, ничуть, впрочем, не свидетельствующие о новой эре, а только напоминающие очень старую пословицу о свинье, посаженной за стол):

Кометой вытяну язык,До Египта раскорячу ноги…Богу выщиплю бороду,Молюсь ему матерщиною…Проклинаю дыхание Китежа,Обещаю вам Инонию…<…> Инония эта уже не совсем нова. Обещали ее и старшие братья Есениных, их предшественники, которые, при всем своем видимом многообразии, тоже носили на себе печать, в сущности, единую. <…> “Я обещаю вам Инонию!” – Но ничего ты, братец, обещать не можешь, ибо у тебя за душой гроша ломаного нет, и поди-ка ты лучше проспись и не дыши на меня своей миссианской самогонкой! А главное, все-то ты врешь, холоп, в угоду своему новому барину!»

Фрагмент из его «Воспоминаний», писавшихся уже после смерти Есенина, – это предвзятое, оценочное суждение, а также пересказ ходивших в эмигрантской среде сплетен, правдивых и нет. Отношение Бунина к Есенину и Блоку, а также перевирание есенинских строк возмущало Марину Цветаеву.

Владислав Ходасевич несколько раз встречался с Есениным в Петрограде в 1918 году, «нечасто и на людях». Он искренне верил, что причиной самоубийства Есенина стало разочарование в Октябрьской революции. В 1932 году он написал в статье о Есенине: «Самоубийство Есенина очевидно связано было с его разочарованием в большевицкой революции и нашло такой сильный отклик в кругах комсомола и рабочей интеллигенции, что начальство встревожилось и велело немедленно “прекратить есенинщину”. Бесчисленные портреты Есенина, портреты его родных, знакомых и просто односельчан, виды деревни, где он родился, и дома, в котором он вырос, бесчисленные воспоминания о нем и статьи о его поэзии – все это разом, точно по волшебству, исчезло из советских газет и журналов. Зато появилось несколько статей, разъясняющих заблуждения Есенина и его несозвучность эпохе». В эссе Ходасевича «Есенин» отразилось типичное мнение о Есенине и его судьбе среди эмигрантов, лишенное предвзятости личных взаимоотношений, как у Гиппиус, или неприязни к Есенину как символу советской поэзии, как у Бунина.

Максим Горький

Сергей Есенин

Впервые я увидал Есенина в Петербурге в 1914 году, где-то встретил его вместе с Клюевым. Он показался мне мальчиком пятнадцати-семнадцати лет. Кудрявенький и светлый, в голубой рубашке, в поддевке и сапогах с набором, он очень напомнил слащавенькие открытки Самокиш-Судковской, изображавшей боярских детей, всех с одним и тем же лицом. Было лето, душная ночь, мы, трое, шли сначала по Бассейной, потом через Симеоновский мост, постояли на мосту, глядя в черную воду. Не помню, о чем говорили, вероятно, о войне: она уже началась. Есенин вызвал у меня неяркое впечатление скромного и несколько растерявшегося мальчика, который сам чувствует, что не место ему в огромном Петербурге.

Такие чистенькие мальчики – жильцы тихих городов, Калуги, Орла, Рязани, Симбирска, Тамбова. Там видишь их приказчиками в торговых рядах, подмастерьями столяров, танцорами и певцами в трактирных хорах, а в самой лучшей позиции – детьми небогатых купцов, сторонников «древлего благочестия».

Позднее, когда я читал его размашистые, яркие, удивительно сердечные стихи, не верилось мне, что пишет их тот самый нарочито картинно одетый мальчик, с которым я стоял, ночью, на Симеоновском и видел, как он, сквозь зубы, плюет на черный бархат реки, стиснутой гранитом.

Через шесть-семь лет я увидел Есенина в Берлине, в квартире А. Н. Толстого. От кудрявого, игрушечного мальчика остались только очень ясные глаза, да и они как будто выгорели на каком-то слишком ярком солнце. Беспокойный взгляд их скользил по лицам людей изменчиво, то вызывающе и пренебрежительно, то, вдруг, неуверенно, смущенно и недоверчиво. Мне показалось, что в общем он настроен недружелюбно к людям. И было видно, что он – человек пьющий. Веки опухли, белки глаз воспалены, кожа на лице и шее – серая, поблекла, как у человека, который мало бывает на воздухе и плохо спит. А руки его беспокойны и в кистях размотаны, точно у барабанщика. Да и весь он встревожен, рассеян, как человек, который забыл что-то важное и даже неясно помнит – что именно забыто им.

Его сопровождали Айседора Дункан и Кусиков.

– Тоже поэт, – сказал о нем Есенин, тихо и с хрипотой.

Около Есенина Кусиков, весьма развязный молодой человек, показался мне лишним. Он был вооружен гитарой, любимым инструментом парикмахеров, но, кажется, не умел играть на ней. Дункан я видел на сцене за несколько лет до этой встречи, когда о ней писали как о чуде, а один журналист удивительно сказал: «Ее гениальное тело сжигает нас пламенем славы».

Но я не люблю, не понимаю пляски от разума, и не понравилось мне, как эта женщина металась по сцене. Помню – было даже грустно, казалось, что ей смертельно холодно, и она, полуодетая, бегает, чтоб согреться, выскользнуть из холода.

У Толстого она тоже плясала, предварительно покушав и выпив водки. Пляска изображала как будто борьбу тяжести возраста Дункан с насилием ее тела, избалованного славой и любовью. За этими словами не скрыто ничего обидного для женщины, они говорят только о проклятии старости.

Пожилая, отяжелевшая, с красным, некрасивым лицом, окутанная платьем кирпичного цвета, она кружилась, извивалась в тесной комнате, прижимая ко груди букет измятых, увядших цветов, а на толстом лице ее застыла ничего не говорящая улыбка.

Эта знаменитая женщина, прославленная тысячами эстетов Европы, тонких ценителей пластики, рядом с маленьким, как подросток, изумительным рязанским поэтом являлась совершеннейшим олицетворением всего, что ему было не нужно. Тут нет ничего предвзятого, придуманного вот сейчас; нет, я говорю о впечатлении того тяжелого дня, когда, глядя на эту женщину, я думал: как может она почувствовать смысл таких вздохов поэта:

Хорошо бы, на стог улыбаясь,Мордой месяца сено жевать!Что могут сказать ей такие горестные его усмешки:

Я хожу в цилиндре не для женщин —В глупой страсти сердце жить не в силе —В нем удобней, грусть свою уменьшив,Золото овса давать кобыле.Разговаривал Есенин с Дункан жестами, толчками колен и локтей. Когда она плясала, он, сидя за столом, пил вино и краем глаза посматривал на нее, морщился. Может быть, именно в эти минуты у него сложились в строку стиха слова сострадания:

Излюбили тебя, измызгали…И можно было подумать, что он смотрит на свою подругу, как на кошмар, который уже привычен, не пугает, но все-таки давит. Несколько раз он встряхнул головой, как лысый человек, когда кожу его черепа щекочет муха.

Потом Дункан, утомленная, припала на колени, глядя в лицо поэта с вялой, нетрезвой улыбкой. Есенин положил руку на плечо ей, но резко отвернулся. И снова мне думается: не в эту ли минуту вспыхнули в нем и жестоко и жалостно отчаянные слова:

Что ты смотришь так синими брызгами?Иль в морду хошь?…Дорогая, я плачу,Прости… прости…Есенина попросили читать. Он охотно согласился, встал и начал монолог Хлопуши. Вначале трагические выкрики каторжника показались театральными.

Сумасшедшая, бешеная кровавая муть!Что ты? Смерть?Но вскоре я почувствовал, что Есенин читает потрясающе, и слушать его стало тяжело до слез. Я не могу назвать его чтение артистическим, искусным и так далее, все эти эпитеты ничего не говорят о характере чтения. Голос поэта звучал несколько хрипло, крикливо, надрывно, и это как нельзя более резко подчеркивало каменные слова Хлопуши. Изумительно искренно, с невероятной силою прозвучало неоднократно и в разных тонах повторенное требование каторжника:

Я хочу видеть этого человека!И великолепно был передан страх:

Где он? Где? Неужель его нет?Даже не верилось, что этот маленький человек обладает такой огромной силой чувства, такой совершенной выразительностью. Читая, он побледнел до того, что даже уши стали серыми. Он размахивал руками не в ритм стихов, но это так и следовало, ритм их был неуловим, тяжесть каменных слов капризно разновесна. Казалось, что он мечет их, одно – под ноги себе, другое – далеко, третье – в чье-то ненавистное ему лицо. И вообще все: хриплый, надорванный голос, неверные жесты, качающийся корпус, тоской горящие глаза – все было таким, как и следовало быть всему в обстановке, окружавшей поэта в тот час.

Совершенно изумительно прочитал он вопрос Пугачева, трижды повторенный:

Вы с ума сошли?– громко и гневно, затем тише, но еще горячей:

Вы с ума сошли?И наконец совсем тихо, задыхаясь в отчаянии:

Вы с ума сошли?Кто сказал вам, что мы уничтожены?Неописуемо хорошо спросил он:

Неужель под душой так же падаешь, как под ношею?И, после коротенькой паузы, вздохнул, безнадежно, прощально:

Дорогие мои…Хор-рошие…Взволновал он меня до спазмы в горле, рыдать хотелось. Помнится, я не мог сказать ему никаких похвал, да он – думаю – и не нуждался в них.

Я попросил его прочитать о собаке, у которой отняли и бросили в реку семерых щенят.

– Если вы не устали…

– Я не устаю от стихов, – сказал он и недоверчиво спросил:

– А вам нравится о собаке?

Я сказал ему, что, на мой взгляд, он первый в русской литературе так умело и с такой искренней любовью пишет о животных.

– Да, я очень люблю всякое зверье, – молвил Есенин задумчиво и тихо, а на мой вопрос, знает ли он «Рай животных» Клоделя, не ответил, пощупал голову обеими руками и начал читать «Песнь о собаке». И когда произнес последние строки:

Покатились глаза собачьиЗолотыми звездами в снег —на его глазах тоже сверкнули слезы.

После этих стихов невольно подумалось, что Сергей Есенин не столько человек, сколько орган, созданный природой исключительно для поэзии, для выражения неисчерпаемой «печали полей»[1], любви ко всему живому в мире и милосердия, которое – более всего иного – заслужено человеком. И еще более ощутима стала ненужность Кусикова с гитарой, Дункан с ее пляской, ненужность скучнейшего бранденбургского города Берлина, ненужность всего, что окружало своеобразно талантливого и законченно русского поэта.

А он как-то тревожно заскучал. Приласкав Дункан, как, вероятно, он ласкал рязанских девиц, похлопав ее по спине, он предложил поехать:

– Куда-нибудь в шум, – сказал он.

Решили: вечером ехать в Луна-парк.

Когда одевались в прихожей, Дункан стала нежно целовать мужчин.

– Очень хороши рошен, – растроганно говорила она. – Такой – ух! Не бывает…

Есенин грубо разыграл сцену ревности, шлепнул ее ладонью по спине, закричал:

– Не смей целовать чужих!

Мне подумалось, что он сделал это лишь для того, чтоб назвать окружающих людей чужими.

Безобразное великолепие Луна-парка оживило Есенина, он, посмеиваясь, бегал от одной диковины к другой, смотрел, как развлекаются почтенные немцы, стараясь попасть мячом в рот уродливой картонной маски, как упрямо они влезают по качающейся под ногами лестнице и тяжело падают на площадке, которая волнообразно вздымается. Было неисчислимо много столь же незатейливых развлечений, было много огней, и всюду усердно гремела честная немецкая музыка, которую можно было назвать «музыкой для толстых».

– Настроили – много, а ведь ничего особенного не придумали, – сказал Есенин и сейчас же прибавил: – Я не хаю.

Затем, наскоро, заговорил, что глагол «хаять» лучше, чем «порицать».

– Короткие слова всегда лучше многосложных, – сказал он.

Торопливость, с которой Есенин осматривал увеселения, была подозрительна и внушала мысль: человек хочет все видеть для того, чтоб поскорей забыть. Остановясь перед круглым киоском, в котором вертелось и гудело что-то пестрое, он спросил меня неожиданно и тоже торопливо:

– Вы думаете, мои стихи – нужны? И вообще искусство, то есть поэзия – нужна?

Вопрос был уместен как нельзя больше, – Луна-парк забавно живет и без Шиллера.

Но ответа на свой вопрос Есенин не стал ждать, предложив:

– Пойдемте вино пить.

На огромной террасе ресторана, густо усаженной веселыми людями, он снова заскучал, стал рассеянным, капризным. Вино ему не понравилось:

– Кислое и пахнет жженым пером. Спросите красного, французского.

Но и красное он пил неохотно, как бы по обязанности. Минуты три сосредоточенно смотрел вдаль: там, высоко в воздухе, на фоне черных туч, шла женщина по канату, натянутому через пруд. Ее освещали бенгальским огнем, над нею и как будто вслед ей летели ракеты, угасая в тучах и отражаясь в воде пруда. Это было почти красиво, но Есенин пробормотал:

– Все хотят как страшнее. Впрочем, я люблю цирк. А – вы?

Он не вызывал впечатления человека забалованного, рисующегося, нет, казалось, что он попал в это сомнительно веселое место по обязанности или «из приличия», как неверующие посещают церковь. Пришел и нетерпеливо ждет, скоро ли кончится служба, ничем не задевающая его души, служба чужому богу.

Владислав Ходасевич

Есенин

Весной 1918 года я познакомился в Москве с Есениным. Он как-то физически был приятен. Нравилась его стройность; мягкие, но уверенные движения; лицо не красивое, но миловидное. А лучше всего была его веселость, легкая, бойкая, но не шумная и не резкая. Он был очень ритмичен. Смотрел прямо в глаза и сразу производил впечатление человека с правдивым сердцем, наверное – отличнейшего товарища.

Мы не часто встречались и почти всегда – на людях. Только раз прогуляли мы по Москве всю ночь, вдвоем. Говорили, конечно, о революции, но в памяти остались одни незначительные отрывки. Помню, что мы простились, уже на рассвете, у дома, где жил Есенин, на Тверской, возле Постниковского пассажа. Прощались довольные друг другом. Усердно звали друг друга в гости – да так оба и не собрались. Думаю – потому, что Есенину был не по душе круг моих друзей, мне же – его окружение.

Вращался он тогда в дурном обществе. Преимущественно это были молодые люди, примкнувшие к левым эсерам и большевикам, довольно невежественные, но чувствовавшие решительную готовность к переустройству мира. Философствовали непрестанно, и непременно в экстремистском духе. Люди были широкие. Мало ели, но много пили. Не то пламенно веровали, не то пламенно кощунствовали. Ходили к проституткам проповедовать революцию – и били их. Основным образом делились на два типа. Первый – мрачный брюнет с большой бородой. Второй – белокурый юноша с длинными волосами и серафическим взором, слегка «нестеровского» облика. И те и другие готовы были ради ближнего отдать последнюю рубашку и загубить свою душу. Самого же ближнего – тут же расстрелять, если того «потребует революция». Все писали стихи, и все имели непосредственное касательство к че-ка. Кое-кто из серафических блондинов позднее прославился именно на почве расстреливания. Думаю, что Есенин знался с ними из небрезгливого любопытства и из любви к крайностям, каковы бы они ни были.

Помню такую историю. Тогда же, весной 1918 года, Алексей Толстой вздумал справлять именины. Созвал всю Москву литературную: «Сами приходите и вообще публику приводите». Собралось человек сорок, если не больше. Пришел и Есенин. Привел бородатого брюнета в кожаной куртке. Брюнет прислушивался к беседам. Порою вставлял словцо – и неглупое. Это был Блюмкин, месяца через три убивший графа Мирбаха, германского посла. Есенин с ним, видимо, дружил. Была в числе гостей поэтесса К.[2] Приглянулась она Есенину. Стал ухаживать. Захотел щегольнуть – и простодушно предложил поэтессе:

– А хотите поглядеть, как расстреливают? Я это вам через Блюмкина в одну минуту устрою.

Кажется, жил он довольно бестолково. В ту пору сблизился и с большевицкими «сферами».

Еще ранее, чем «Инонию», написал он стихотворение «Товарищ», вещь очень слабую, но любопытную. В ней он впервые расширил свою «социальную базу», выведя рабочих. Рабочие вышли довольно неправдоподобны, но важно то, что в число строителей новой истины включался теперь тот самый пролетариат, который вообще трактовался крестьянскими поэтами как «хулиган» и «шпана». Перемена произошла с разительной быстротой и неожиданностью, что опять-таки объясняется теми влияниями, под которые подпал Есенин.

В начале 1919 года вздумал он записаться в большевицкую партию. Его не приняли, но намерение знаменательно. Понимал ли Есенин, что для пророка того, что «больше революции», вступление в РКП было бы огромнейшим «понижением», что из созидателей Инонии он спустился бы до роли рядового устроителя РСФСР? Думаю – не понимал. В ту же пору с наивной гордостью он воскликнул: «Мать моя родина! Я большевик».

«Пророческий» период кончился. Есенин стал смотреть не в будущее, а в настоящее.

* * *Если бы его приняли в РКП, из этого бы не вышло ничего хорошего. Увлечение пролетариатом и пролетарской революцией оказалось непрочно. Раньше, чем многие другие, соблазненные дурманом военного коммунизма, он увидел, что дело не идет не только к Социализму с большой буквы, но даже и с самой маленькой. Понял, что на пути в Инонию большевики не попутчики. И вот он бросает им горький и ядовитый упрек:

Веслами отрубленных рукВы гребете в страну грядущего!У него еще не хватает мужества признать, что Инония не состоялась и не состоится. Ему еще хочется надеяться, он вновь обращает все упования на деревню. Он пишет «Пугачева», а затем едет куда-то в деревню – прикоснуться к земле, занять у нее новых сил.

Деревня не оправдала надежд. Есенин увидел, что она не такова, какой он ее воспел. Но, по слабости человеческой, он не захотел заметить внутренних, органических причин, по которым она и после «грозы и бури» не двинулась по пути к Инонии. Он валит вину на «город», на городскую культуру, которой большевики, по его мнению, отравляют деревянную Русь. Ему кажется, что виноват прибежавший из города автомобиль, трубящий в «погибельный рог». По какой-то иронии судьбы, только теперь, когда заводы и фабрики фактически остановились, он вдруг их заметил, и ему чудится, будто они слишком близко стали к деревне – и отравляют ее: