Полная версия

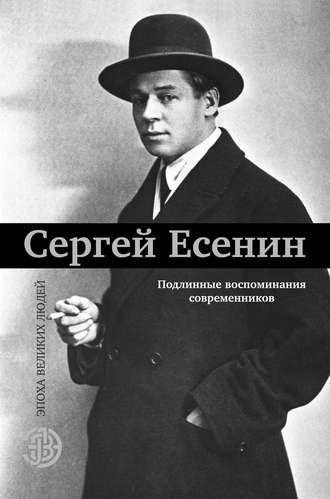

Сергей Есенин. Подлинные воспоминания современников

Что же говорят современники Есенина о его отношениях с властью?

Из воспоминаний А. Ветлугина: «Отрок Сережа» был представлен ко Двору. «Голова, запрокинутая в безбрежность, глаза не в небо и не в землю, а так, поверх присутствовавших, в «никуда», голос то певучий, опьяняющий и крадущийся, как песнь Ракель Меллер, то визжащий, испуганный, тревожащий – как священный бред хлыста…

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.