Полная версия

Мировые религии и культы: главные святыни. От паломничества до религиозного туризма

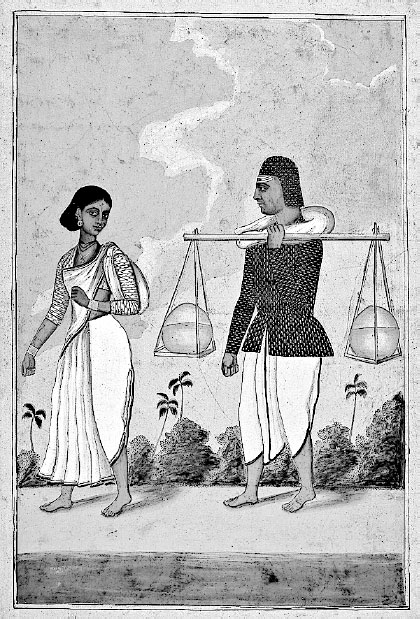

Вода Ганга была настолько духовно сильной, что ее часто перевозили по всей Индии носильщики святой воды или рабы. Ее использовали в религиозных церемониях, для мытья или создания бассейнов для паломничества и молитв

Ганг – это лишь одна из семи главных индийских рек, которые считаются воплощением богинь, но при этом самая важная: ей начали поклоняться в период примерно с 1700 по 1100 годы до н. э. Свидетельства паломничества в ранней индуистской традиции практически отсутствуют, и потребовалось определенное время, прежде чем их начали практиковать. За исключением некоторых текстов III–V веков упоминания не появлялись в традиционных работах по индуистскому праву до XII века[68]. А примерно 300 лет спустя паломничество к Гангу станет постоянным и будет нуждаться в регулировании, для чего составленные в Средние века кодексы нередко пересматривались. В этих работах были изложены законы и порядок того, как следует совершать паломничество к Гангу (и в другие места в Индии).

К середине XVI века поток паломников значительно вырос. Империя Великих Моголов обеспечивала стабильность и, как следствие, безопасность путешествий на большие расстояния[69]. В 1620-е годы английский священнослужитель Сэмюэль Пёрчас утверждал, что иезуитский священник Эмануэль Пиннер стал свидетелем того, как 4000 паломников отправились к Гангу в Варанаси, одном из важнейших городов вдоль реки, а потом губернатор Бенгалии сообщил Пиннеру, что «туда пришло где-то 300 или 400 тысяч паломников»[70]. Он был одним из многих сторонних наблюдателей, сообщавших о паломничествах к Гангу. Парижский исследователь Жан де Тевено, путешествовавший по Индии в 1666–1667 годах, утверждал, что видел, как паломники бросались в реку голыми[71]. Еще пару веков спустя другой путешественник (да, именно путешественники являются одними из наших лучших свидетелей) Джон Мэтисон поделился, что видел паломника, который молился на вершине стоящей в реке в Варанаси колонны[72].

Паломничество к Гангу: городаВся река Ганг священна, но определенные места являются пересечением между этим миром и миром богов, оттого их считают в определенное время года «более святыми», чем другие. Наиболее важными считаются города Харидвар (он же Маяпури, Гангадвар или Капила), Праяградж (он же Аллахабад или Праяга) и Варанаси (он же Авимукта, Каши или Бенарес), но было множество мест поменьше, которые обладали, а в некоторых случаях все еще обладают своим очарованием. Согласно написанному в 1910-е годы путеводителю, паломники приезжали в городок Бандакпур зимой, чтобы окропить водой из Ганга изображение бога Шивы в храме Джагешвар в знак благодарности или в поисках благосклонности. Жители находящейся неподалеку от Ганга (но не на нем) деревни Какора извлекают выгоду из ярмарки, которую проводят в Картику, поскольку паломники приезжают торговать после того, как искупаются в реке[73].

В двух самых священных городах на Ганге проводится великий религиозный фестиваль Кумбха Мела. Там чествуют Кумбха – взятый из океана сосуд с нектаром бессмертия, бурлящего от войны между богами и демонами. Фестиваль проводится в январе и феврале примерно каждые 12 лет в тех городах, куда упали капли бесценной жидкости из этого сосуда (а в других версиях легенды – где кувшин остановился на своем пути в рай): в Харидваре и Праяградже на Ганге, а также в Удджайне и Насике на других реках. Время проведения праздника связано с движением планет, поэтому даты всегда разнятся. Паломники приезжают, чтобы прикоснуться к этому бессмертию и войти в Ганг в тиртхе – одном из священных мест пересечения, приближающих их к высшим силам, ведь время Кумбха Мелы считается особенно благоприятным для омовения. Эти места обладают настолько сильным притяжением, что искушают отправиться в паломничество даже сотни садху – монахов нищенствующего ордена, обычно ведущих аскетический образ жизни. Также проводятся более скромные фестивали (Мелы) с другой периодичностью и в других местах, но они также приводят паломников к берегам Ганга.

Первый крупный центр паломничества на берегу Ганга и одно из мест проведения Кумбха Мелы – город Харидвар. Он находится примерно в 150 километрах от истока реки. Именно в этом месте Ганг спускается с Гималаев к равнинам. Город почитают как место, куда боги пролили золотой нектар, и его называют воротами к богам – Вишну и Шиве. Несмотря на то что первые упоминания об этом относятся к древности, истоки проведения Кумбха Мелы в Харидваре трудно определить. В 1399 году город пал под натиском Тамерлана, который убил множество паломников, возможно, как раз бывших там на Кумбха Меле, но источники в этом отношении неоднозначны. Самое раннее достоверное упоминание о проведении фестиваля в Харидваре встречается в хронике 1695 года «Хуласат-ут-таварих», в которой город называют «величайшим из всех» мест на берегах реки, а проводимый там праздник упоминают как Кумбха Мелу[74]. Скопление людей было безусловно огромным, и оно превратило Харидвар из малого прибрежного поселения в большой город, процветающий рынок, приносивший огромные богатства за счет торговли солью и тканями, латунью и слоновой костью, зеркалами и оружием[75]. К середине XIX века Харидвар уже был «знаменитым местом паломничества индуистов», куда люди приходили, чтобы совершить омовение в одном из многочисленных гхатов – больших каменных ступенчатых сооружений, обеспечивающих легкий доступ к реке и из нее. Автор одного из путеводителей 1842 года описывал «великий праздник», который проводился в городе и привлекал примерно два миллиона человек, а также упоминал веру в то, что вода «должна была каждый двенадцатый год приобретать дополнительную святость, и именно тогда скопления паломников неизменно были самыми большими»[76].

Примерно в 680 километрах по прямой вниз по течению находится город Праяградж, также известный, как Тирита Раджа («царь тиртх») – несомненно, священное место пересечения, ведь тут происходит слияние рек Ганг и Ямуна. Как и Ганг, Ямуна является священной рекой и воплощением богини. В слиянии двух рек есть сила стихии, и места этих слияний вдоль Ганга (сангамы) считаются особенно священными. Праяградж считается самым священным местом, потому что с Гангом и Ямуной также встречается третья река – мифическая и невидимая Сарасвати. Эта важность является причиной, по которой тут проводится Кумбха Мела, ведь именно в момент праздника во всех трех реках течет нектар бессмертия. Но местный фестиваль не настолько древний, как в Харидваре. Во всяком случае, убедительных свидетельств проведения Кумбха Мелы в Праяге[77] до 1870 года не было – речь всегда шла о других обрядах. Похоже, название как будто спустилось вниз по реке из Харидвара, чтобы его применили в ретроспективе.

Несмотря на то что история фестиваля Кумбха Мела в Праяградже не уходит корнями в древность, масштаб события с лихвой компенсирует эту «молодость». На месте слияния трех рек десятки миллионов паломников собираются в течение месяца. Они оказываются в крупном поселении площадью в 52 квадратных километра, которое сооружается всего за два месяца до фестиваля. В 2013 году Кумбха Мела длился 55 дней и привлек от 70 до 120 миллионов паломников. Это временное поселение настолько велико, что на изображениях со спутника Cartosat-2, отправленных в 2019 году в Индийскую организацию космических исследований, его легко можно увидеть из космоса. По размерам его можно сравнить с городом Эксетером в Англии или Ренном во Франции. Это чудо современного градостроительства и гражданского управления, ведь фактически город с населением примерно в миллион человек вырастает, занимая землю на неразвитой пойме рядом со слиянием рек. Такому поселению нужны не только палатки для размещения паломников и персонала фестиваля и временные гхаты с доступом к Гангу, но и различные услуги для постоянных поселений – медицинское обслуживание, пожарные станции, полиция и продовольственные магазины[78]. Город разделен на 14 районов, каждый из которых оснащен всем необходимым. В пределах поселения реку пересекают 18 временных понтонных мостов.

Гхаты – это массивные лестничные пролеты, дающие доступ к воде Ганга. Некоторые из них считаются особо святыми для паломников, а другие являются популярными местами кремации, и, как следствие, они зачастую весьма многолюдны

Да, без проблем объединение миллионов людей в одном месте на короткий период времени не проходит, однако это также открывает возможности. Многие из них охотно используют жители Праяграджа, которые считают это время прибыльным и обслуживают паломников. Но раз со всего Индийского субконтинента приезжает так много людей, это значит, что влияние Кумбха Мелы очевидно и далеко за пределами Ганга. Ведь информация передается паломниками из уст в уста у них дома за сотни, если не тысячи километров от святого места.

С опорой на сохранившиеся источники можно утверждать, что впервые Кумхба Мела в Праяградже прошел в 1870 году. Тогда городом управляли британцы, и они столкнулись с теми же организационными проблемами, что и их нынешние последователи, хоть и в меньших масштабах. Историк Кара Маклин утверждает, что индуистская община города заявляла, что Кумбха Мела в их городе проводится с древнейших времен, чтобы британские власти не запретили ее. Придав масштабному событию более высокий статус, они не только отстояли его, но и побудили британцев поддержать паломничество с точки зрения организации и логистики. В течение нескольких следующих десятилетий присутствовала определенная оппозиция британской роли в паломничестве, в частности со стороны индийских христианских миссионеров, которых ужаснул тот факт, что государство оказывает поддержку языческой религии.

Бесспорно, паломничества к Гангу приносили пользу и паломникам, и организаторам, однако фатальной проблемой могло стать растущее число людей, стекающихся к святым местам. Это по-настоящему заботило британские власти Индии. В 1858 году британская корона взяла на себя прямое управление Индией, и вскоре после этого они начали изучать роль массовых паломничеств в распространении холеры. Стало очевидно, что фестивали Кумбха Мела создавали идеальные условия для этого[79]. Весьма вероятно, что вспышку холеры в 1891–1892 годах усугубило огромное скопление паломников в Харидваре[80]. Это привело к тому, что в городе погибло почти 170 000 человек, а по всей Индии – около 750 000. Из-за передвижений паломников болезнь распространилась за пределы страны, и за последующие два года сотни тысяч людей погибли в Афганистане, Персии и Российской империи.

Однако относиться к некоторым обвинениям в адрес паломников в том, что они оказались суперраспространителями, следует настороженно. Колонизаторы зачастую уничижительно относились к религиозным практикам индуистов и критиковали поклонение Гангу. Тем не менее распространению эпидемии скопления паломников вне всяких сомнений способствовали. На борьбу с этой угрозой были направлены значительные усилия, что привело к созданию британским правительством комитета в Бомбее, который сообщил об «угрозе, которую Харидвар представляет для общественного здравоохранения»[81].

Еще одной угрозой жизни и здоровью населения был контроль скученности (или его отсутствие). Гхаты у реки были слишком малы, все приходящие к ним люди там не вмещались. В 1820 году на Кумбха Меле в Харидваре произошла давка, в результате которой погибли почти 500 человек, и после этого гхат расширили. Почти полтора века спустя, в 1954 году Индира Деви[82] стала свидетельницей того, как в первые два месяца года в Праяградж прибыло около шести миллионов паломников. Вероятно, такой наплыв был связан с тем, что в том году дата проведения Кумбха Мелы считалась особенно благоприятной из-за полнолуния, пришедшегося на конкретные дни недели. Также это был первый Кумбха Мела после менее масштабного фестиваля 1942 года, проведенного в условиях военных ограничений на передвижения и антипропаганды обрядов, а также первый Кумбха Мела с момента обретения Индией независимости в 1947 году. Количество присутствовавших существенно усилило нагрузку на инфраструктуру. Это привело к гибели 800 паломников 3 февраля. Во время дачи показаний на следствии одна скорбящая женщина обвинила чиновников в том, что они пообещали «отличные условия» для всех, но им было дело лишь до самых важных паломников. Она потеряла восьмерых членов своей семьи. В день трагедии столпотворения были особенно большими. Люди жаловались на невозможность дышать в условиях невыносимой жары, хоть утром и было холодно. Да, это была трагедия, но не все воспринимали гибель людей в 1954 году одинаково. В обращении к следственному комитету один паломник заявил следующее: «Если нас убьют, мы обретем спасение. Если мы избежим смерти, то вернемся домой. В любом случае мы победим. Удача одарит тех, кто умрет в таком священном месте, в момент такой благосклонности! Мы хотим, чтобы удача сопровождала нас»[83].

Самым важным из городов паломничества на реке Ганг является Варанаси, который находится примерно на полпути между Дели и Калькуттой. Говорят, что это один из старейших городов мира, который был постоянно заселен. Он выходит на широкий изгиб реки, и в нем сооружены 88 гхатов. Вероятно, самым старым из них является построенный в V веке Маникарника-гхат, однако большинство из них были перестроены в XVIII веке. Варанаси – город Шивы, бога-разрушителя, который помог богине Ганге спустить воды своей реки на землю. Также город считается центром мира (в частности, на эту честь как раз претендует Маникарника-гхат). Это делает его единственным среди тысяч мест паломничества в Индии, которое индуист действительно должен посетить хотя бы однажды.

В городе тысячи храмов, и даже граничащие с ним населенные пункты в радиусе нескольких километров в любом направлении считаются священными. Нахождение на Ганге повышает престиж города, как и тот факт, что Варанаси в древности располагался по обоим берегам реки, благодаря чему служил переправой, что делало этот город еще более значимым, поэтому его население увеличивалось. К XIX веку регион был более густонаселенным, чем любая часть Европы, что обеспечивало город постоянным притоком местных паломников[84]. К тому времени, как американец Роберт Боун Минтерн описал свой визит в Варанаси в конце 1850-х годов, он счел, что может назвать его «священным городом Индии», местом, где богатые люди предпочитали строить большие дома на набережной, чтобы иметь возможность прожить свою жизнь у священного Ганга[85].

Паломникам в Варанаси помогали люди из организации Paryatak Mitra, состоящей из мужчин той же семьи, которая обслуживала еще предков этих паломников[86]. Эта система действовала и в Праяградже, и получить право сопровождать новые семьи паломников было настолько почетно, что Paryatak Mitra часто отправляли своих людей по всей стране, чтобы заключить новые договоренности заранее[87]. Удовлетворение потребностей паломников было индустрией с сильной конкуренцией, ведь это касалось огромного количества семей, живущих вдоль Ганга. Брахманы (жрецы), представители высшей варны[88], были духовными наставниками паломников, советовали им, когда бриться и как одеваться, и напоминали, что важно, чтобы не оказаться проклятыми. По действовавшим правилам, брахманам было запрещено принимать подарки, чтобы исключить взяточничество в таких вещах, как, например, доступ к лучшим местам на гхатах. В 1820-х годах около 20 % населения Варанаси были брахманами. Из этой пропорции можно сделать вывод, сколько паломников приезжало в город ежегодно.

Главной достопримечательностью Варанаси для паломников была (и остается) Махашамшана («Великая земля кремации») – тиртха на Ганге, где верующие могли достичь мокши и высвободиться из бесконечного цикла смерти и возрождения. Поэтому, раз Варанаси считался городом смерти, для пожилых людей в порядке вещей было попросить членов своих семей отвезти их в последнее паломничество именно туда. Несмотря на то что на 10-километровом участке вдоль реки есть множество гхатов, пять из них в Варанаси считаются особо важными местами для кремации, поэтому и паломники, и скорбящие пытаются заполучить лучшее место. Неудивительно, что главным из них является Маникарника-гхат. Но, где бы ни происходила кремация, прах всегда развеивался в реке[89].

В прошлом кремировать могли и тех, кто нашел смерть в водах самой реки: близость потустороннего мира делала Ганг привлекательным местом для самоубийства[90]. Некоторые верят, что утопившиеся в Ганге прервут цикл земного перерождения и возродятся на небесах, где будут поистине счастливы. Также люди надеются, что недавно умерший человек, чье тело было брошено в воды Ганга, при следующем перерождении не станет воплощением зла[91]. Самый ранний письменный источник о паломничестве к Гангу – работа китайского буддистского монаха VII века Сюаньцзаня. Он писал, что был свидетелем того, как сотни людей бросались в реку в Праяге, совершая акт ритуального самопожертвования[92]. Семь веков спустя самоубийства паломников не прекратились. Мусульманский исследователь из Марокко Ибн Баттута провел около 30 лет (с 1320-х по 1350-е годы) в путешествиях по Африке. В своих трудах он несколько раз упоминал паломничество к Гангу. По его словам, паломники, которые заканчивали жизнь в реке, утверждали, что делают это ради того, чтобы стать ближе к своему богу. Об одном паломнике-индуисте он написал: «Он затем топится, а когда умирает, его вытаскивают, сжигают и развевают его пепел в реку»[93].

Паломничество и контрольПри написании своего завещания первый премьер-министр независимой Индии Джавахарлал Неру (1889–1964) попросил, чтобы его кремировали, а прах отвезли в Варанаси и частично развеяли по Гангу. Неру утверждал, что у него нет «религиозных чувств», но он выбрал реку, поскольку она олицетворяла его любимую страну: «Ганг… – река Индии, любимая ее народом, с которой связаны ее родовые воспоминания, надежды и страхи, песни триумфа, победы и поражения. Она была символом многовековой индийской культуры и цивилизации, всегда менялась, никогда не останавливалась, при этом оставаясь той же Гангой»[94].

Вопреки религиозным противоречиям река всегда оставалась объединяющим фактором. В 1917 году политический активист Сароджини Найду выступила с речью, чтобы объединить людей. В ней она напомнила своим слушателям, что «когда первая исламская армия пришла в Индию, они разместили свои караваны на берегах священного Ганга, закалили и охладили свои мечи в священных водах. Именно так Ганг крестил исламских захватчиков, которые с годами и новыми поколениями стали детьми Индии»[95]. Учитывая подобную сильную эмоциональную привязанность к Гангу, река, поток ее вод, доступ к ее берегам – все это было способом контролировать Индию и ее народ. За контроль над паломничествами можно было впоследствии получить награду, похвалу или прибыль от налогов, а еще с его помощью можно было и ограничить духовную поддержку, о чем упоминал Неру.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Kathryn Hurlock, Medieval Welsh Pilgrimage, c.1100–1500 (New York: Palgrave, 2018), 179–81.

2

‘Adolf Hitler Replaces Częstochowa’s Madonna’, Catholic Bulletin of Foreign News, 26 December 1942, 4.

3

Хадж – паломничество, связанное с посещением Мекки и ее окрестностей. – Здесь и далее в постраничных сносках будут примечания переводчика, примечания автора расположены в конце книги.

4

‘China Bans Haj for Muslims Who Fail Patriotism Test’, The Times 14 October 2020.

5

Секуляризация – процесс вытеснения религии, религиозных организаций и институтов на периферию общественной жизни, связанный, в частности, с потерей престижности религии и ее влияния на культуру; либо в узком смысле – процесс изъятия церковного имущества и земель в пользу государства.

6

Королевство Островов – гэльско-норвежское государство, существовавшее в Средние века на западном побережье Шотландии и Гебридских островах. Долго сохраняло независимость благодаря мощному флоту.

7

Экуменизм – движение, направленное на развитие межхристианского диалога и сближение христианских церквей.

8

Tom F. Liao and Cuntong Wang, ‘The Changing Face of Money: Forging Collective Memory with Chinese Banknote Designs’, China Review 18 (2018), 87–120.

9

Xinping Zhuo, Religious Faith of the Chinese (Singapore: Springer, 2018), 36–7.

10

Susan Naquin, Gods of Mount Tai: Familiarity and the Material Culture of North China, 1000–2000 (Leiden: Brill, 2022), 40.

11

Henry Masperi, Taoism and Chinese Religion, trans. Frank A. Kierman Jr (Amherst: University of Massachusetts Press, 1981), 102–104; Vincent Goossaert, ‘Taishan’, in Encyclopedia of Taoism, I–II, ed. Fabrizio Pregadio (London: Routledge, 2008), 947.

12

Brian R. Dott, Identity Reflections: Pilgrimages to Mount Tai in Late Imperial China (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004), 111, 114, 115, 122.

13

The Surveillance Commissioner of the Mongol Yuan Dynasty, quoted in Wilt L. Idema, ‘The Pilgrimage to Taishan in the Dramatic Literature of the Thirteenth and Fourteenth Centuries’, Chinese Literature: Essays, Articles, Reviews (CLEAR), 19 (1997), 23–4.

14

Pei-yi Wu, ‘An Ambivalent Pilgrim to T’ai Shan: Some Pages from a Seventeenth Century Novel’, in Pilgrims and Sacred Sites in China, ed. John Lagerway, Susan Nanquin and Chun-Fang Yu (Berkeley, CA.: University of California Press, 1992), 69.

15

Naquin, Gods of Mount Tai, 182.

16

Dott, Identity Reflections, 109; Marcus Bingenheimer, ‘Pilgrimage in China’, in International Perspectives on Pilgrimage Studies: Itineraries, Gaps, and Obstacles, ed. D. Albera and J. Eade (London: Routledge, 2015), 350–51; Edwin Bernbaum, Sacred Mountains of the World, 2nd edn (Cambridge: Cambridge University Press 2022), 65.

17

Pei-yi Wu, ‘An Ambivalent Pilgrim to T’ai Shan’, 72–4, 76–7.

18

Ibid., 77.

19

Dott, Identity Reflections, 118.

20

Bingenheimer, ‘Pilgrimage in China’, 18.

21

Édouard Chavennes, Le T’ai Chan: Essai de Monographie d’un Culte Chinois (Paris: Ernest Leroux, 1910), 3.

22

Dott, Identity Reflections, 1, 115.

23

Bernbaum, Sacred Mountains, 56; Susan Nanquin and Chun-fang Yu, ‘Introduction: Pilgrimage in China’, in Pilgrims and Sacred Sites in China, 14.

24

Dott, Identity Reflections, 115.

25

Pei-yi Wu, ‘An Ambivalent Pilgrim to T’ai Shan’, 79.

26

Huang Liuhong, A Complete Book Concerning Happiness and Benevolence, trans. Djang Chu (Tucson, AZ: University of Arizona Press, 1984), 608.

27

Susan L. Mann, Gender and Sexuality in Modern Chinese History (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 36.

28

Mark C. Elliott, Emperor Qianlong, Son of Heaven, Man of the World (New York: Longman, 2009), 78; John Clements, The First Emperor of China (Stroud: Sutton, 2006), 113–17.

29

Bernbaum, Sacred Mountains, 54.

30

Sima Qian, The First Emperor: Selections from the Historical Records, K. E. Brashier, trans. Raymond Dawson (Oxford: Oxford University Press, 2007), 65, 96, 99.

31

Нефритовый император, или Юй-ди, – верховная фигура даосского божественного пантеона. Именно его милостью земные императоры получали мандат на управление Китаем.