Полная версия

Мировые религии и культы: главные святыни. От паломничества до религиозного туризма

Важность горы Тайшань определяет то, что она символизирует. Горы – это главный символ паломничества в Китае. В отличие от других частей света центры паломничества в Китае, как правило, находятся не в городах, а вокруг природных объектов. На самом деле, в китайском языке нет прямого эквивалента слову «паломничество». Вместо этого люди говорят «чаошань», что означает «отдать дань уважения горе», «цзяньсян» или «шаньсян» («предложить благовония»), то есть это обычный религиозный ритуал паломников, странствующих в горах[20]. Горы были и остаются важной составляющей многих практикуемых в Китае верований – даосизма, буддизма, конфуцианства, народных религий. То же самое можно сказать о курильницах для благовоний в форме горных хребтов или пиков, продающихся по всему Китаю. Приверженцы разных религий могут поклоняться своим богам и богиням в этих местах, а также верить, что именно они несут ответственность за различные аспекты человеческой жизни. Несмотря на это, главной остается сама гора. Французский историк Эдуар Шаванн сказал: «В Китае горы – это божества»[21].

Паломничество как долгОдним из убеждений, определяющих китайское общество, является важность сыновней почтительности – ключевого принципа конфуцианства и даосизма. Сыновняя почтительность охватывает множество поступков и принципов поведения, но к главным из них относятся почтительное отношение к предкам и беспрекословное подчинение им, забота о них и способность обеспечить наследников мужского пола для продолжения рода. Эти принципы свойственны почти всем китайским верованиям и действуют на протяжении уже нескольких тысячелетий. Сыновняя почтительность была настолько важна в истории Китая, что еще в период правления династии Тан (VII–X века) законом осуждалось оставлять своих родителей или недостаточно скорбеть по ним. Между тем недавняя демографическая политика Китая (один ребенок на одну семью) приводила к случаям принудительных абортов по половому признаку, детоубийств и отказов от детей, поскольку родители отчаянно хотели именно мальчика. Однако сыновняя почтительность – это нечто большее, чем семейная ценность. Верность предкам отождествлялась с верностью империи, поэтому принципы сыновней почтительности пропагандировались на протяжении большей части истории имперского Китая[22].

Паломничества во имя предков были настолько популярны, что со времен Средневековья о них писали стихотворения, пьесы и романы, которые становились поучительными историями о важности истинного сыновнего почтения. Согласно этим верованиям, живые обязаны выражать почтение предкам мужского пола с помощью подношений и молитв, а духи предков взамен помогут живым в трудные времена. Паломники могли обратиться к мертвым на Тайшане, ведь гора была для них воротами. Китайцы верили, что души покойных отправлялись на небольшой холм у подножия горы, где их судьбы вершило ее божество. Благодаря этому Тайшань является идеальным местом общения с предками, ведь там их было легче найти. И гора действительно настолько сильно ассоциируется со смертью и предками, что некоторые придавали могилам усопших форму гор. Неудивительно, что «восхождение на вершину Тайшаня» стало метафорой смерти[23].

Род не должен был прерываться, чтобы живые могли молиться за умерших и оставаться в безопасности, зная, что в будущем их потомки смогут таким же образом молиться за них. Это означало, что паломничество на Тайшань было связано и с предками, и с потомками, ведь в дополнение к почитанию умерших мужчина также мог молиться о своем сыне, который продолжил бы выполнять семейные обязательства после смерти главы семьи. Если мужчина не мог завести сына, это означало, что он подвел своих предков[24]. С XIII века на гору Тай начали подниматься женщины, верившие, что это принесет им и их семье наследника мужского пола. Бездетным женщинам не было места в китайских семьях, поэтому необходимо было родить сына, чтобы сохранить свое место в роду и гарантировать безопасность в доме в течение их жизни. Принцессы и супруги императоров просили на пике горы сына, наследника, «чтобы обеспечить прочность государства»[25]. Пожилые женщины с забинтованными ногами ходили молиться за внуков, а жены – за сыновей, сжигая свои подношения в надежде, что это поможет. В первую очередь они молились дочери бога горы, Бися Юаньцзюнь, которая играла (и продолжает играть) особую роль богини плодородия и славилась тем, что даровала беременность парам без наследников. Несмотря на то что сыновняя почтительность уже не так сильно влияет на китайское общество в наши дни, женщины по-прежнему поднимаются на гору в надежде, что у них или их детей получится зачать мальчика, там они сжигают бумажные деньги и благовония, как и на протяжении многих веков.

В Китае женщины-паломницы долгое время вызывали подозрение. Вероятно, из-за того, что они использовали паломничество, чтобы избежать строгих и ограничивающих рамок китайских общественных нравов. В середине XVII века магистрат по имени Хуан Лю Хун составил известное в Китае руководство для своих коллег-судей, в котором утверждал, что женщины использовали паломничества как прикрытие для путешествий ради предосудительной деятельности, которую явно нельзя было назвать религиозной. Он предупреждал, что женщины «ищут связей с распутными юношами в секретных проходах монастырей»[26]. Он жаловался на оргии в святынях Тайшаня. Подозрительность к женщинам-паломницам – это лейтмотив в истории всех верований, и гнев Хуан Лю Хуна, вероятно, больше говорит о нем самом, чем о реальном поведении китаянок во время паломничества. Тем не менее его обвинения получили широкое распространение, и китайцы стремились принять законы, которые напрямую запрещали женщинам отправляться в паломничества. Правда, влияния они не оказали почти никакого[27].

Паломничества императоровСамое раннее зафиксированное монаршее восхождение на Тайшань было совершено первым самопровозглашенным императодом Китая, жестоким тираном Цинь Шихуанди (правил в 221–210 годах до н. э.)[28]. Это было очень четкое заявление: он объединил Китай, чтобы создать империю, и его правление не должно вызывать вопросов. Вероятно, он больше известен строительством Великой Китайской стены и охраняемой Терракотовой армией гробницей в мавзолее, построенном в тени горы Тай. Однако подлинным венцом его славы стало присвоение титула императора, ведь до этого в Китае правили только цари. Он явно привык выставлять себя напоказ, поэтому неудивительно, что в рассказах о его паломничестве описывается, как он оскорблял ученых, советовавших ему совершить восхождение на гору смиренно, пешком; ведь он буквально мчался туда на императорской колеснице. Он был наказан за свою гордыню: оскорбленное божество наслало на него бурю, поэтому императору пришлось бросить свою колесницу на обратном пути[29].

Во время паломничества Цинь Шихуанди осуществил жертвоприношения фэн и шань – ритуалы в честь неба и земли соответственно[30]. Подробности этих церемоний остаются до конца не известными, но к ним относились подношения богу горы Тай у ее подножия (шань), а затем на ее вершине (фэн), где императоры могли закапывать нефритовые таблички, на которых фиксировали свои успехи, и сжигать подношения Нефритовому императору[31] на небесах, правителю мира, чей величественный храм находился неподалеку. Успешное завершение жертвоприношений фэн шань было знаком получения правителем небесного мандата власти, одобрения его правления. Он провозглашался Сыном Неба.

Эти ритуалы были окутаны завесой тайны. Рядом с императором У-ди, в правление которого в Китае открылся Великий Шелковый путь, во время жертвоприношения фэн в 110 году до н. э. на вершине горы присутствовало лишь одно доверенное лицо. Через несколько дней после подношения этот человек умер, и император остался единственным, кто знал, что там происходило. По предположениям историков, либо он верил, что после ритуала его помощник подхватит какую-то неизвестную болезнь, либо он искал бессмертие, которое боги даровали императорам, заслужившим их благословение[32]. А эта вера могла вдохновить и других императоров, совершивших паломничество. Примерно 200 лет спустя появилась надпись: «Если вы взойдете на гору Тай, вы сможете увидеть бессмертных существ. Они питаются чистейшим нефритом, пьют из источников манны небесной. Они запрягают чешуйчатых драконов в свою повозку и взбираются на плывущие облака… И да получишь ты долгую жизнь, которая продлится 10 000 лет, вечную жизнь»[33].

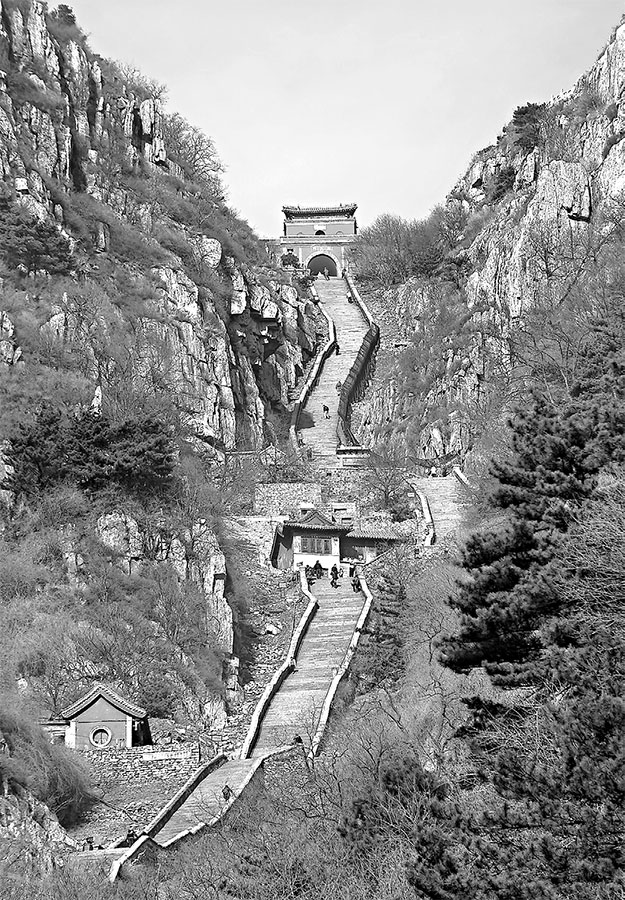

Чтобы достичь вершины Тайшаня, нужно было преодолеть тысячи ступеней. Император Цинь Шихуанди попытался сделать это на своей колеснице, а некоторые современные паломники предпочитают канатную дорогу

Паломничество на Тайшань демонстрировало могущество императора и священное одобрение его правления. Основатель династии Хань, Гуанъу-ди (правил в 25–57 годах н. э.), после провозглашения себя императором очень долго ждал, чтобы совершить свое паломничество на священную гору, ведь изначально он правил лишь частью Китая[34]. Лишь в 56 году, после долгих лет завоеваний и принуждения местных военачальников признать его власть, он мог считаться достойным управлять всей страной и, как следствие, совершить паломничество. На Тайшане он получил небесный мандат власти – знак одобрения и легитимности своего правления[35].

Паломничество императора Гао-цзуна (формально правил в 649–683 годах) символизировало нечто большее, чем просто контроль над китайскими землями. К 660-м годам он господствовал над своими соседями и достиг большего могущества, чем его отец Тай-цзун (правил в 626–649 годах). Последний никогда не поднимался на Тайшань, несмотря на частые призывы его придворных, ведь он считал, что «его заслуги не были настолько выдающимися, чтобы удостоиться такой чести»[36]. Побудила Гао-цзуна отправиться в паломничество его жена – часто осуждаемая, но грозная императрица У Цзэтянь. Она была наложницей, но стала второй женой Гао-цзуна после того, как первая оказалась бесплодной. У Цзэтянь была безжалостной и амбициозной. По версиям некоторых исследователей, она убила собственную дочь, чтобы подставить соперницу. После первого инсульта мужа она с 660 года начала сосредоточивать в руках все больше власти и фактически правила страной, сидя за жемчужной ширмой на заседаниях совета, подслушивая содержание бесед и нашептывая указания супругу. Она была единственной женщиной в истории Китая, принявшей титул «император» (хуанди). Совершив со своим мужем паломничество на Тайшань, она стала единственной женщиной-императором, когда-либо поднимавшейся на вершину горы[37].

В то паломничество с мужем У Цзэтянь отправилась с размахом: кавалькада сопровождающих императорскую чету растянулась почти на 100 километров. В нее входили принцы, судебные чиновники, солдаты, иностранные официальные лица, а также сотни повозок с едой и необходимыми паломникам палатками. Они начали свой путь в последние недели 665 года и прибыли на Тайшань в следующем году[38].

Императрицу интересовали предзнаменования и символы. Она знала, как использовать их для усиления собственной власти, поэтому требовала, чтобы ее полностью посвящали в тонкости паломнических ритуалов. При совершении жертвоприношений фэн и шань[39] У Цзэтянь настояла на том, чтобы ей позволили принять участие в ритуалах в знак почтения к предыдущим императрицам (уважение к предкам было хорошим поводом), но этим она также хотела продемонстрировать свое могущество. Она и ее муж настояли не только на том, чтобы с ними отправилось большинство придворных – их сопровождали представители Японии, Индии, кхмеров, Хотана[40], трех корейских государств, а также изгнанного персидского двора, лидер которого был одним из генералов при императоре[41]. С таким сопровождением это паломничество не только продемонстрировало господство императорской семьи над Китаем и его соседями, но и утвердило ее могущество во всей Азии.

Паломничество императрицы У Цзэтянь было связано с властью, экспансией и ее собственным статусом. Паломничество императора династии Сун Чжэнь-цзуна (правил в 997–1022 годах) в 997 году также было актом политическим, но он впоследствии вдохновился чудесами Тайшаня и рассказывал о них жителям Китая. В 47 дней паломничества, совершенного в его первый год на престоле, вошли объявление амнистии и трехдневной вакханалии[42]. Это был интересный выбор при посещении святых мест, учитывая, что летописцы сильно критиковали тех, кто совершал паломничество без должной торжественности. Однако Чжэнь-цзун, казалось, был более щедрым и любящим веселье императором, чем большинство его предшественников. В стремлении прославить Тайшань и его духовное значение для своего народа он 13 лет спустя разрешил жителям северной провинции Шаньси построить храмы в честь горы ближе к их дому, ведь Тайшань находился от них слишком далеко и добраться туда было проблематично[43]. Так он духовно подкрепил свое правление, за годы которого упрочил положение династии и консолидировал ее власть в Китае, что вполне можно было назвать результатом его провозглашения Сыном Неба в начале его царствования[44].

Император Канси (правил в 1661–1722 годы, что является рекордно долгим сроком) из династии Цин, возможно, был величайшим императором в истории Китая. А также он возродил традицию путешествовать императорской семьей после разрушительной гражданской войны, а странствовал он много. Формально на престол он вступил в нежном возрасте шести лет, и в первые годы правления затянувшееся восстание «трех князей-данников» препятствовало его попыткам сосредоточить контроль над империей. Однако он был политически проницательным и осознавал, что ему необходимо объединить не только свое наследие (он был представителем маньчжурской династии), но и наследие всего китайского народа. В юности и в годы восстания он изучил китайский язык и понял, что для достижения успеха ему необходимо сосредоточить вокруг себя историков, литературоведов и других главных ученых страны. Также он понимал, что многие из его подданных с неохотой принимают новую династию (он был лишь вторым императором из династии Цин во главе Китая), по привычке придерживаясь устоев, сформировавшихся во время правившей до этого династии Мин. Чтобы привлечь этих людей на свою сторону, Канси должен был показать, что его поддерживают высшие силы и что его приняли как Сына Неба. Это было важно еще и потому, что с приходом к власти маньчжуры стали утверждать, что победили предшественников потому, что из-за своей бесполезности те лишились божественного благословения. Как следствие, Канси отправился в восточный тур и совершил паломничество на Тайшань в 1684 году[45].

По прибытии он помолился лично, чтобы его связь со священной горой не подвергалась сомнениям. Важно отметить, что бо́льшую часть своего восхождения он совершил пешком в знак уважения к святейшему из мест Китая[46]. Начало было положено, но в этом паломничестве Канси должен был решить и другие проблемы. Ему нужно было соблюсти баланс между разными этническими группами в Китае так, чтобы все остались довольными, ведь оттолкнуть целые слои населения одним необдуманным поступком было легко. Поэтому его паломничество было не совсем таким, как у других императоров. Правители должны были в первую очередь почитать бога горы Тай, но в 1684 году император Канси посвятил больше времени и энергии, молясь богине Бися Юаньцзюнь[47]. Вероятнее всего, он сделал это, чтобы привлечь все население Китая на свою сторону. Если восхождение на Тайшань удовлетворило элиту ханьцев[48], а сохранение маньчжурских культурных традиций оценили на его исторической родине, то восхвалением Бися, известной своим состраданием к людям богини, он расположил к себе весь Китай[49].

Для Канси было важно править гуманно, поэтому он использовал паломничество, чтобы показать, насколько сильно заботится о своем народе. Он гарантировал, что полученные от налога на благовония средства вместо государственной казны отправятся на оплату труда рабочих, которые содержат здания на горе Тайшань[50]. Также немаловажной стала его реакция на место у самого пика горы, которое долгое время называли «Скала самоубийц»: некоторые паломники в конце пути прыгали оттуда и разбивались насмерть. И этот поступок они считали актом сыновней почтительности, отдавая свои жизни ради выздоровления отцов или других родственников. Ранее чиновники пытались предотвратить череду смертей, назвав это место «Скалой любви и жизни» или «Скалой любви к жизни», однако этот «ребрендинг» ничего не изменил: к тому времени, когда на гору поднялся император, самоубийства не прекратились[51]. Его спросили, не хочет ли он подойти и посмотреть на этот утес. Это предложение его разгневало. Он заявил, что люди обязаны заботиться о себе и тем самым чтить своих родителей, подаривших им тела. По его убеждению, самоубийство противоречило сыновней почтительности, и он в ярости ответил: «Если дети уже покончили с собой, они не смогут позаботиться о своих родителях. В самоубийстве нет ничего уважительного к предкам… Так и зачем мне посещать такое место?!»[52]

Интересен контраст между императорами Канси и Чжэнь-цзуном: последний хотел, чтобы у китайцев напоминание о горе и императорские ассоциации с ней были ближе к дому. Канси же хотел символически владеть Тайшанем, контролировать его даже в моменты, когда физически он там не присутствовал. Он распорядился создать карту, посвященную паломничеству 1684 года, которая вошла в историю под названием «Карта горы Тай» (Chart of Mount Tai). Даже когда император не совершал паломничество на гору, он хранил его символ в архивах администрации империи, в Запретном городе[53]: там он собирал самую большую коллекцию произведений искусства в истории Китая[54].

Несколько лет спустя Канси поручил создать серию декоративных свитков о его путешествиях по югу страны, включая паломничество на Тайшань. На них император был изображен как идеальный классический китайский правитель, а сами свитки служили постоянным напоминанием о том, что именно после паломничества он получил полномочия для правления всем Китаем[55]. Затем он пошел еще дальше: власть от высших сил горы он мог получить подобно другим китайским лидерам, даже несмотря на то, что был маньчжуром. Он написал труд, где утверждал следующее: подножие Тайшаня, святого для китайцев места с древних времен, находится в плоскогорье Чанбайшань, отделяющем Маньчжурию от Корейского полуострова. По его словам, Тайшань был головой дракона, чье тело лежало под землей и морем, контролируемыми Китаем, а его хвост и образовал Чанбайшань. Канси умело использовал принципы философии фэншуй, чтобы подкрепить свою точку зрения: он тщательно исследовал факты, демонстрируя не только свою связь с горой Тай, но и свои знания китайской мудрости[56].

Цяньлун (правил в 1735–1796 годах) был внуком Канси и последним императором, совершившим паломничество на Тайшань. Он во многом шел по стопам своего предка, когда поднялся на гору в 1748 году: и это было его первое паломничество на священный пик из девяти[57]. Оно стало актом сыновней почтительности в честь его деда, которого он очень уважал. Он жил долго, и в момент, когда понял, что может править дольше, чем Канси, Цяньлун отрекся от престола, чтобы не затмить славу деда.

К моменту своего первого паломничества Цяньлун уже правил Китаем 12 лет, но прежде он не чувствовал необходимости в восхождении на Тайшань: похоже, ему не особо было нужно закреплять факт своего правления паломничеством. Но 1748 год выдался особенно тяжелым для императора: он находился в глубоком трауре после смерти своего маленького сына Юнцуна от оспы, в которой он винил себя, а спустя три месяца не стало и его жены, набожной и благочестивой Сяосяньчунь[58]. Император в трауре был подвержен настолько сильным вспышкам гнева, что лишил наследства двух своих сыновей за недостаток почтительности и наказал сотни чиновников, которые, по его мнению, слишком неубедительно оплакивали его жену[59]. По мнению некоторых историков, причиной подобных реакций было чувство незащищенности, и с помощью последовавшего за этим публичного торжества на Тайшане он повысил свою самооценку, ведь он взывал к своим императорским предкам в самый трудный час. При этом не было сомнений, что он по-настоящему оплакивал жену, ведь в течение следующих 40 лет он сочинил более 100 стихотворений, посвященных ей[60]. Смерть также можно было рассматривать как знак недовольства высших сил. Таким образом, паломничество было способом вернуть милость богов.

Цяньлун оставил свой след на горе, распорядившись вырезать стихотворение на 20-метровом прямоугольнике из светлого камня. Это единственное рукотворное дополнение, возвышающееся над городом Тайанем: его можно увидеть с юга[61]. Стихотворение было написано самим императором в память о своем первом паломничестве – так он его увековечил. В то же время это было признаком собственности: он отметил гору так же, как впоследствии проштамповал всю императорскую коллекцию произведений искусства. В целом он распорядился высечь на скалах Тайшаня больше петроглифов, чем любой другой император.

После смерти Цяньлуна в 1799 году ни один император больше не совершал паломничество на Тайшань. Отчасти это можно было связать с отсутствием необходимости: вопреки некоторым внутренним проблемам и угрозам со стороны Запада территория Китая росла, стабилизировалась и превратилась в ту страну, которую мы видим сегодня. А династия Цин просуществовала до революции 1911–1912 годов без необходимости совершать жертвоприношения фэн и шань[62]. Заманчиво думать, что императорских паломничеств больше не было, потому что величайшие императоры Китая символически завладели горой, изобразив свои паломничества на работах, которые хранились в Запретном городе, и оставив весьма заметные следы на самой горе навсегда. Вместо всего этого императоры в конфуцианском стиле справедливых правителей правили более гуманно по отношению к своим подданным, а Тайшань и паломничества на его вершину спокойно можно было передавать населению Китая.

Глава 2

Ганг

Индия

В Гималаях, на высоте более 3500 метров медленно отступает ледник Ганготри, имеющий длину около 30 километров. Воздух там разреженный, земля часто покрывается снегом и льдом. Благоприятными условия не назвать, но люди приезжают сюда в паломничество, поскольку для многих индуистов ледник является истоком реки Ганг, их священной реки. Также они верят в то, что Гималаи – это дом богов. Из Гаумукха, нижнего конца ледника, напоминающего рот коровы, талая вода течет вниз, через предгорья региона Гархвал, к Индо-Гангской равнине, где проживает почти полмиллиарда человек. Река Ганг проходит через поселения, которые из-за этого сами по себе стали основными местами паломничества, и принимает все больше воды из десятков притоков. Пройдя более 2500 километров по Северной Индии, Ганг (на территории Бангладеш река носит название Падма) разделяется на каналы, пересекающие крупнейшую в мире дельту реки, и впадает в Бенгальский залив.

Река Ганг – крупнейшее и самое протяженное место паломничества на планете. В Упанишадах, древнеиндийских трактатах о происхождении вселенной, река появилась, когда Шива, один из главных богов индуизма, подставил свои волосы, чтобы выдержать мощь схождения богини Ганги с небес на землю. А там, куда Ганга спустилась, она сохранилась в форме реки. Как и в случае с большинством мест паломничества, у паломников множество причин отправиться к Гангу. Например, чтобы освободиться от грехов, ведь они верят, что вода из реки способна их смыть. Некоторые приезжают за помощью в бизнесе или в зале суда, другие – поблагодарить, попросить о физическом или духовном исцелении. Существует старое поверье, которое роднит Ганг с другими местами паломничества, связанными со смертью и возрождением: посещение Ганга может помочь женщине зачать ребенка, и, если ей это удастся, она должна будет бросить своего первенца в воду[63].

Вода Ганга дает знания, открывает портал в другой мир, содержит нектар бессмертия и до сих пор считается бесконечно чистой. Ее сила выходит далеко за пределы самой реки. Раджендра Великий, император Чолы, охватывавшей юг Индии, с 1012 по 1044 годы, был настолько преисполнен решимости использовать святость Ганга, что посылал своих военачальников наполнять для него кувшины с водой из реки. После завоевания земель вокруг Ганга Раджендра построил резервуар в храме, посвященном Шиве, который наполнялся водой из реки (это делали его пленники). Столицу своего государства он назвал Гангайкондачулапурам («Город императора, завоевавшего Ганг»)[64].

Акбар, один из величайших падишахов империи Великих Моголов (правил в 1556–1605 годах), настаивал на том, чтобы ему приносили воду из реки, где бы он ни находился, ведь это была единственная вода, которую он пил и на которой ему готовили пищу[65]. Среди подданных ему индуистов это было настолько популярно, что эту практику продолжили его сын и внук. Около 300 лет спустя на речной воде начали клясться в судах[66]. Из самого Ганга отводили воду, чтобы создать дополнительные центры паломничества. Так, например, образовался водоем в Манипуре, где более тысячи лет назад реку отвели на 3 километра к так называемым «Вратам Ганга»: там паломники могли искупаться, воспользоваться бесплатным жильем и предоставленными им местными правителями благами. В последнее время на ежегодном фестивале «Канвар Мела» в честь бога Шивы миллионы паломников, большинство из которых бедны, разносят емкости с водой из Ганга в храмы и дома по всей Индии. Это считается способом укрепить связь между индуизмом, Индией и Гангом, и в последние годы обычай приобрел большую популярность, став ответной реакцией на политические перемены и рост идеологии потребления, поскольку благодаря ему бедные люди продолжают играть важную роль в индуистском обществе[67].