Полная версия

Основы экранизации. Преврати свой роман в сценарий

Составляя эту книгу, я постарался включать в нее только тот материал, который имеет непосредственное отношение к сюжету. Отделить его непросто, и некоторые могут возразить, что это само по себе глупость, так как нельзя отделить сюжет от двух других ключевых аспектов истории – персонажей и темы. В чем-то они правы: чтобы написать эффективную историю, нужно понимать персонажей и тему, но сначала нужно разобраться с сюжетом, и именно об этом мы сейчас и поговорим.

Что насчет жанра?Я уже несколько раз упоминал жанровую беллетристику и говорил, что большая часть популярной художественной литературы – это жанровая беллетристика, большинство жанров которой основаны на сюжете, а не на персонажах. Популярные фильмы тоже часто бывают жанровыми. Если вы хотите написать роман, или детектив, или триллер, или что-то еще, вам может быть интересно узнать, как строится сюжет соответствующего произведения. Что вам даст книга об общей структуре сюжета, если вы хотите писать в определенном жанре? Ответ на этот вопрос таков: все жанровые истории – это вариации общей структуры сюжета, которая рассматривается в данной книге. Каждый из восьми разделов или эпизодов, к которым мы обратимся, существует в каждой истории любого типа. В рамках отдельных жанров конкретные виды событий, которые будут происходить в соответствующих эпизодах, и конкретные типы персонажей, которые в них появляются, будут различаться, но на фундаментальном уровне сюжета все истории одинаковы.

Как я могу быть в этом уверен? Жанр художественной литературы в том виде, каким мы его знаем, появился сравнительно недавно. Он зародился в Викторианскую эпоху, развившись из готических романов и мелодрамы, но по-настоящему оформился, только когда американские фильмы и журналы, печатавшие «криминальное чтиво», стали ориентироваться на конкретную аудиторию. Если допустить, что все жанры развились из одной точки – безжанрового романа, который произошел от безжанровой пьесы, берущей начало от безжанровой поэмы, – то предположение о существовании единого метасюжета выглядит не такой уж безумной идеей.

Практически во всех жанровых историях – и в значительной части нежанровых – есть главный герой, который пытается чего-то добиться. Протагонист хочет что-то совершить. Как уже говорилось выше, часто он стремится решить проблему или воспользоваться открывшейся возможностью. Главный герой намеревается что-то получить, спасти или вернуть; он пытается вызвать некое происшествие или наоборот, предотвратить его. Иногда персонажи стараются вернуть ситуацию в прежнее состояние; что-то создать или что-то разрушить; добраться до места, остаться там или сбежать оттуда; поймать кого-то или избежать поимки. Они пытаются раскрыть тайну или секрет либо защитить их от тех, кто, в свою очередь, стремится их раскрыть. Существуют десятки вариантов, но все они рассказывают о человеке, который стремится что-то сделать, успешно завершить какое-то действие. Это действие может быть физическим – достать мешок золотых монет – или менее материальным: заставить кого-то влюбиться в протагониста, исправить какую-то несправедливость или доказать, что герой как личность не является неудачником.

Все эти истории объединяет то, что они показывают персонажа, который сталкивается с переменами в своей жизни: пытается либо приспособиться к ним, либо заставить их произойти, либо обратить их вспять, либо избежать их.

Джозеф Кэмпбелл в книге «Тысячеликий герой»[12] утверждал, что практически все мифы из разных религий и культур мира основаны на единой структуре, которую он назвал мономифом. Кэмпбелл представил мономиф в виде 12-ступенчатого путешествия героя, или квеста, а Кристофер Воглер адаптировал его для современных писателей в книге «Путешествие писателя»[13].

Модель квеста полезна, но порой она кажется мне немного запутанной. Легко понять, как применить ее к буквальному квесту, например к «Звездным войнам» – Джордж Лукас был большим поклонником Кэмпбелла, – но сложнее додуматься, как использовать ее, скажем, в романтической комедии «Когда Гарри встретил Салли». Путешествие героя все еще применимо, но следует подходить к нему как к метафоре, а это только добавляет уровень сложности, что способно привести к путанице. Я ничего не имею против путешествия героя и сам использовал его в своем романе-фэнтези Slayer of Dragons / «Истребитель драконов»[14], но я считаю, что последовательность из 12 основных сюжетных моментов – это слишком много, чтобы пытаться втиснуть ее в фильм или роман.

Я сторонник упрощений, но буду ссылаться на некоторые элементы путешествия героя, чтобы вы могли понять, как описываемая мною модель сочетается с тем, что вам, возможно, уже известно из модели путешествия героя.

Я не собираюсь подробно описывать отдельные жанры, поскольку это тема для самостоятельной книги, а возможно, и для нескольких. Я же намереваюсь рассказать об основах сюжета, не тратя время на различия между, скажем, детективным триллером, романом и вестерном. Основы, которые мы здесь рассмотрим, применимы и адаптируемы к любому из популярных жанров или поджанров сюжетной истории. Я буду рассуждать о сюжете в чистом виде, потому что, разобравшись с основами сюжета, вы сможете добавлять любые дополнительные элементы развития персонажей и жанровой иконографии, зная, что строите свой сценарий или роман на прочном фундаменте, или используя надежную основу, или как вам угодно это называть.

Прежде всего, поймайте свой сюжет.

Как выглядит сюжет?

Эта линия – ваша история (сюжетная линия):

Сто двадцать минут экранного времени, или триста страниц романа, или что-то еще. Ваша задача – если вы вообще решите ею заняться – выстроить сюжетную линию таким образом, чтобы добиться максимального драматического эффекта. Вам нужно понять, что и где должно происходить, чтобы заставить читателя с интересом перелистывать страницы. Мы знаем, что первая часть истории будет началом, что последняя часть будет финалом. А все остальное – середина.

Говорят, что греческий философ Аристотель придумал теорию трехактной структуры и что она использовалась во всех тех великих древнегреческих пьесах, которые мы знаем и любим. Это неправда. «Поэтика», написанная около 335 года до н. э., является древнейшим из сохранившихся произведений по теории драмы, и идеи, изложенные в ней Аристотелем, лежат в основе большей части современной драматической теории. Аристотель был первым, насколько нам известно, кто написал о драматической структуре. Он не утверждал, что пьеса должна состоять из трех актов. Он лишь сказал, что у истории должны быть начало, середина и конец. Это не акты, а просто части сюжета, которые выполняют определенные функции. Тем не менее большинство людей называют их тремя актами, так что вполне допустимо пользоваться этой терминологией, и мы будем с успехом ее применять (но в глубине души запомним: на самом деле это не акты!).

Вы, должно быть, шутите!Англичанин, ирландец и шотландец заходят в бар, и бармен спрашивает: «Это что, какой-то анекдот?»

Вы уже слышали эту старую шутку, но всего в 22 словах она демонстрирует классическую структуру анекдота: завязка, нарастающее напряжение, кульминация.

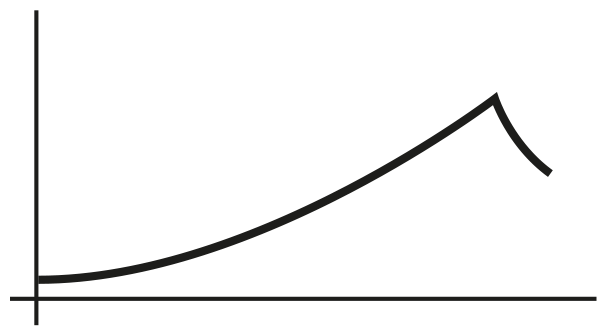

Если бы вы захотели изобразить форму шутки на графике, она выглядела бы примерно так:

Горизонтальная ось соответствует времени, а вертикальная – драматическому или эмоциональному накалу. Эту перевернутую галочку можно использовать и для демонстрации сюжетных линий других типов историй. Впервые я увидел этот график в книге Джанет Берроуэй Writing Fiction: A Guide to Narrative Craft/ «Написание художественного произведения: Руководство по мастерству повествования»[15]. По сути, именно так должен выглядеть ваш сюжет.

Драматическое воздействие вашей истории нарастает, достигает кульминации, а затем ненадолго затихает, чтобы читатель или зритель не успел заскучать или разочароваться долгим спадом.

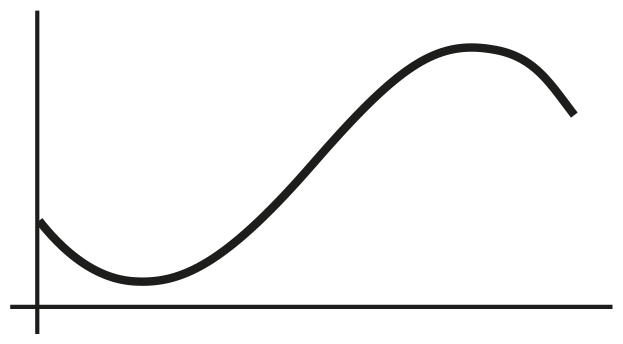

В книге The Megahit Movies Джозеф Майкл Стефаник[16] обратился к фильму «Челюсти» и построил график своего собственного эмоционального состояния в каждый момент кинопоказа. В результате у него получился график с резкими скачками вверх-вниз, похожий на звуковую волну, визуализированную MP3-плеером или осциллографом, но в целом основная тенденция напоминает нашу перевернутую галочку. Самое существенное отличие заключается в том, что его история начинается с повышенных эмоций: в прологе происходит первое нападение акулы, которое служит крючком, захватывающим внимание зрителей и втягивающим их в историю.

Что-то вроде такого:

В приведенном выше анекдоте есть еще несколько моментов, на которые стоит обратить внимание и которые мы рассмотрим позже, когда будем изучать сюжеты романов и сценариев. Во-первых, это правило трех: англичанин, ирландец, шотландец. Есть более длинные анекдоты, в которых фигурируют эти трое, или три представителя других национальностей, или, может быть, батюшка, раввин и утка, но их всегда трое. В сказках тоже фигурируют три поросенка или Золушка и две ее некрасивые сестры, борющиеся за руку принца. Почему? Назовите это экономией или элегантностью в контексте достижения максимального эффекта без суеты и при минимальных затратах сил. Три – это минимальное количество повторов, которые можно использовать для создания определенного рисунка или ритма, а все, что больше трех, – излишне. Два повтора могут быть просто совпадением, три – уже закономерность. Четыре просто утомляют.

Помню, как я сидел в кинотеатре и смотрел фильм «Точка обстрела»[17], в котором одни и те же события пересказывались с разных точек зрения. Идея интересная, но когда одни и те же события показали в четвертый раз, то окружающие меня зрители громко застонали. Не несколько человек – многие. А те, кто не стонал, кивнули в знак согласия с теми, кто застонал. Так сработало правило трех.

Последнее, что я хотел бы сказать об этом конкретном анекдоте, – он основан на том, что слушатель знаком с типичными шутками про англичан, ирландцев и шотландцев. Мы все слышали их так много, что почти стонем вслух, когда слышим, как кто-то начинает рассказывать анекдот со знакомого перечисления персонажей. (Оставим в стороне вопрос об увековечивании национальных стереотипов.) Мы ожидаем длинную бессвязную историю, в которой англичанин совершает нечто банальное, шотландец выглядит скупердяем, а ирландец делает что-то, что вызывает недоразумение. Приведенная выше шутка выбивает почву у нас из-под ног, удивляя, если мы слышим ее в первый раз: она разрушает наши ожидания. Это возможно, потому что у нас есть определенные ожидания. Будучи слушателями анекдотов, мы знаем, как они должны работать.

Точно так же обстоит дело и с историями. Наша аудитория прочитала столько романов и посмотрела столько фильмов, что прекрасно знает, как должны разворачиваться сюжеты. Особенно это касается популярных и жанровых историй.

Жили-были три медведя…

Мы узнаем, как устроены сказки, еще в детстве, когда бесконечно пристаем ко взрослым, заставляя их снова и снова читать нам одни и те же истории. Нас привлекают схема, ритм и повороты сюжета, и каждый раз, когда мы их слышим, нас удовлетворяет то, как именно история заканчивается. Сколько раз в своей жизни вы слышали, или читали, или смотрели «Трех поросят»? Или «Золушку»? Вероятно, вы могли бы сесть и рассказать эти истории, даже не имея перед собой текста.

Тот факт, что детская сказка так коротка – примерно 32 страницы в книжке с картинками, означает, что ее сюжет представлен в самом чистом и простом виде. Здесь нет места излишнему усложнению. Если вы наберете в Google «как написать детскую книгу», то найдете множество советов, но все они будут сводиться к структуре сюжета, которая выглядит примерно так:

1. Представьте персонажа, перед которым стоит некая проблема или загадка.

2. Поставьте препятствия между протагонистом и целью, к которой он стремится.

3. Герой реагирует на препятствия, в результате чего возникают новые препятствия.

4. Протагонист реагирует на новые препятствия, создавая еще большие трудности, пока не покажется, что все потеряно.

5. Тогда находится неожиданное решение.

Пункты 1 и 2 – это завязка, 3 и 4 – нарастающее напряжение, 5 – кульминация. Пункты 3, 4 и 5 – это три попытки, которые предпринимает центральный персонаж, чтобы решить свою проблему: первые две попытки неудачны, последняя – успешна. Домик из соломы, домик из прутьев, дом из кирпича. Две сестры с большими ступнями и Золушка с миниатюрной ножкой. Когда речь заходит о сюжете, он строится именно на этой «секретной формуле»: завязка, нарастающее напряжение, кульминация и правило трех.

Вот почти все, что требуется для понимания сюжета. Напомним, что у нас есть главный герой, который должен справиться с какими-то переменами в своей жизни: возникшей проблемой или появившейся возможностью. Мы знаем, что у нашей истории будут начало, середина и конец, соответствующие завязке, нарастающему напряжению и кульминации. И что протагонист предпримет три попытки справиться со своей ситуацией; первые две будут неудачными, но последняя приведет к разрешению конфликта.

Вот он, обещанный мной вид с высоты птичьего полета. Вы видели подобную картину с самого детства. Все так просто.

Хочу добавить еще кое-что, прежде чем мы перейдем на следующий уровень детализации. Насколько мне известно, эта идея впервые появилась в книге Сида Филда «Киносценарий: основы написания»[18], вышедшей из печати в 1979 году. Филд констатировал, что у сценария есть начало, середина и конец, которые он назвал тремя актами, и отметил, что Акт I (начало) – это первая четверть истории; Акт II (середина) – это две ее четверти; и Акт III (конец) – это последняя четверть.

На нашей сюжетной линии это выглядит следующим образом:

Сама идея существует уже так давно, что может показаться, что в ней нет ничего особенного, но подобное разделение сюжета на четыре четверти – очень полезная концепция. В следующей главе мы забудем о трех актах, которые на самом деле актами не являются, и рассмотрим эти четыре части более подробно. Затем мы разделим их на восемь частей, которые и дадут нам модель сюжета «Восемь секвенций».

Четверти

Создание сюжета – это определение того, что должно происходить, чтобы история достигла максимального драматического эффекта. События следует выстроить так, чтобы читатель мог их понять и оценить, а значит, их развертывание должно оправдать определенные ожидания аудитории относительно того, какой должна быть история.

На этом этапе я откажусь от идеи, что у истории есть акты. Дело в том, что в фильмах и романах нет актов как таковых. С этого момента мы будем говорить о четырех четвертях истории, а затем рассмотрим, как разделить их на восьмые части. Имейте в виду, что четверти и восьмушки – это приблизительные, а не абсолютные величины. Они носят рекомендательный характер.

Четыре четвертиНапомним: начало истории – это первая четверть. Середина состоит из двух четвертей. А финал – это последняя четверть.

Взяв пример с Аристотеля, мы можем сказать, что каждая из четвертей призвана выполнять определенную функцию в повествовании. Давайте начнем с основных идей:

– все плохо;

– становится хуже;

– случается самое худшее;

– кульминация и развязка.

На первый взгляд, все выглядит слишком просто, чтобы быть хоть сколько-нибудь полезным, но иногда сведение к простейшему уровню очень помогает.

Возвращаясь к сказанному о герое, который предпринимает три попытки достичь своей цели или разрешить ситуацию, мы получаем еще один способ взглянуть на четыре четверти:

– цель, которой хочет добиться протагонист;

– первые попытки не срабатывают;

– вторая попытка заканчивается катастрофой;

– последняя попытка, результат и разрешение.

Вот еще один вариант:

– представьте проблему или открывшуюся возможность;

– незнание/отрицание – герой не осознает или отрицает масштаб проблемы или природу своего недостатка (неосознанная некомпетентность)

– мидпойнт / срединная точка – откровение/осознание – протагонист понимает то, чего прежде не знал;

– попытка справиться с истинной проблемой или «недостатком» – осознание своей некомпетентности.

Овладение ситуацией – осознанная компетентность.

Если вы все еще не видите в сказанном ничего полезного, может быть, стоит применить этот метод к некоторым реальным жанрам историй.

История любвиПарень встречает девушку, парень теряет девушку, парень находит девушку. Начало, середина и конец, как гласит старое клише. Эту историю можно разбить на четыре части плюс срединная точка:

– Парень и девушка встречаются.

– Они отрицают влечение друг к другу.

– (Срединный момент) Они признаются в любви.

– Счастливы вместе, но потом несчастье заставляет их расстаться.

– Счастливы вместе до конца жизни.

Или:

– Парень и девушка встречаются.

– Девушка отказывается принять любовь парня.

– (Срединный момент) Парень завоевывает девушку.

– Они счастливы вместе, но затем парень теряет девушку из-за совершенной им глупости.

– Парень и девушка мирятся и живут долго и счастливо.

Такова одна из самых распространенных сюжетных схем, встречающаяся как в жанре романа, так и в подсюжетах многих историй. Ее удобно использовать как для описания отношений между героем и его возлюбленной (или, если воспользоваться более старым термином, романтического интереса), так и для показа платонических отношений между протагонистом и его другом или союзником. Фильм о приятелях или история «странной пары» также являются вариациями этой схемы.

Два человека встречаются – это предоставляет возможность для развития отношений. Хотя между ними возникает некое притяжение, они также испытывают и противоположные чувства и поначалу враждуют друг с другом и/или боятся проявить свои эмоции. В середине фильма их конфликт (по всей видимости) разрешается, и они наслаждаются коротким моментом совместного счастья. Затем кто-то из них совершает глупость, или происходит какое-то недоразумение, или внешние события заставляют их расстаться – в любом случае, кажется, что их отношениям пришел конец. Но в конце концов ситуация разрешается, и они продолжают жить дальше в любви или дружбе. Подобная последовательность событий как служит в качестве основного сюжета, так и может быть вспомогательным сюжетом об отношениях в повествовании иного жанра.

Даже на этом уровне, состоящем из четырех четвертей и серединного момента, можно увидеть, как развивается история в целом. Мы наблюдаем то, что называется нарастающим действием, или нарастающим напряжением, поскольку в ключевые моменты ставки повышаются. История движется от отсутствия любви к ее отрицанию; затем – к осознанию и принятию; потом – к любви, находящейся под угрозой, заканчивающейся кризисом, когда кажется, что отношения разорваны навсегда; и наконец, к торжеству любви.

Загадочное убийствоЗагадка убийства, или «кто это совершил» – интеллектуальная головоломка: в начале повествования ставится проблема, которую герой должен решить с помощью расследования и рационального мышления. Первая половина детективной истории обычно посвящена тому, что, как кажется, произошло: это та версия событий, в которой убийца убеждает окружающих, поскольку она отводит подозрения от него (или от нее). Вторая половина повествования показывает, как детектив по-новому или нестандартно интерпретирует улики, чтобы продемонстрировать, что произошло на самом деле.

Усилия детектива во второй части истории поначалу выглядят гораздо более сложными, чем казалось на первый взгляд, пока не наступает момент, когда создается впечатление, что разобраться во всей этой неразберихе невозможно. Обычно именно в этот момент детектив объявляет, что у него есть разгадка, и собирает всех подозреваемых в гостиной, чтобы изложить свои выводы.

– Обнаружен труп.

– Детектив проводит расследование, улики указывают на преступника.

– (Срединный момент) Предполагаемый преступник найден мертвым, это вторая жертва убийцы.

– Детектив переоценивает улики, проводит дополнительное расследование, чтобы выдвинуть вторую теорию, но то, что он обнаруживает, кажется, запутывает ситуацию еще больше, делая ее неразрешимой.

– Окончательная разгадка – убийца найден и привлечен к ответственности.

ТриллерАльфред Хичкок довел до совершенства триллер преследуемого человека, поместив невинного персонажа в центр заговора, в котором обычно участвовал злодей, решивший заполучить макгаффин[19], от которого зависела судьба свободного мира.

– Невинный человек случайно оказывается втянутым в заговор.

– Протагонист – жертва, преследуемая злодеями.

– (Срединный момент) Главный герой узнает о природе заговора и решает действовать на опережение, чтобы остановить преступников.

– Протагонист вступает в борьбу со злодеем, превращаясь из объекта преследования в охотника.

– Герой перехитрил злодея, обыграв его в его собственной игре.

Герой переходит от позиции невиновного к позиции несправедливо обвиненного и преследуемого; поняв, что он не может избежать несправедливости, он решает изменить тактику и бороться: победа над злодеем – единственный способ доказать собственную невиновность; он преследует преступника и в конце концов побеждает его. И снова мы наблюдаем картину нарастающего действия, повышения ставок и напряженности.

Романы и фильмы о Джеймсе Бонде – другая разновидность триллера, в котором участвует герой-профессионал, а не невинный любитель.

– Злодей приводит в действие коварный план; М дает Бонду задание остановить злоумышленника.

– Бонд преследует преступника и принимает меры, чтобы помешать его замыслу.

– (Срединный момент) Злодей оказывается более могущественным, чем предполагал Бонд.

– Бонд попадает в плен к злодею и, как правило, подвергается пыткам.

– Бонд предотвратил осуществление злодейского плана, перехитрил и поборол преступника и, как правило, взорвал его убежище.

В этом варианте Бонд до середины истории является охотником, а не жертвой и становится – или кажется, что становится – жертвой после середины. Истории о Бонде, хотя и относятся к категории триллеров, также имеют много общего с нашим следующим жанром – боевиками и приключениями. С моей точки зрения, история является триллером, если в ее основе лежит некая форма заговора, и именно это отличает истории о Бонде от прямолинейных боевиков или приключений.

Боевики/приключенияЯ считаю, что боевик отличается от приключенческой истории тем, что в качестве героя в нем фигурирует персонаж другого типа.

В боевике герой – воин, который борется за достижение определенной цели: он хочет победить. В приключенческой истории действует искатель приключений – персонаж, главной целью которого является поиск острых ощущений: любая его активность осуществляется ради прилива адреналина, по большей части он соревнуется с самим собой и лишь во вторую очередь преодолевает препятствия окружающего мира. Разница между этими двумя персонажами заключается скорее в ответе на вопрос «зачем?», чем в ответе на вопрос «что?»: действия, которые они совершают, могут быть схожими и обычно связаны с какими-то поисками, но мотивы у них разные.

В других типах историй протагонист часто начинает как жертва обстоятельств – на него воздействуют, а не он сам выбирает, что делать, – до середины истории; в срединный момент он переходит от пассивного состояния к активности. В боевиках и приключенческих историях нет места пассивному герою: он активен с самого начала. Первый акт в таких историях часто короче, поскольку любое нежелание действовать быстро преодолевается. Протагонист может сопротивляться тому, что он в конечном итоге должен сделать, порой его принуждают действовать против его воли – но он будет активен, пока делает это!

– Представьте героя и его цель: то, что нужно завоевать или покорить.

– Начальные действия на пути к цели, приводящие к неудачам.

– (Срединный момент) Протагонист понимает, что цель сложнее (и важнее), чем он ожидал.

– На грани провала.

– Финальные усилия и успех.

В боевиках и приключенческих историях герою часто приходится открывать в себе дополнительные резервы выносливости и силы. Он нередко встречает союзника или возлюбленную, но не желает признаваться в своих чувствах к ним. Они могут предложить ему помощь в середине пути, но он отвергает это предложение, ошибочно полагая, что настоящий герой действует в одиночку, или считая, что он должен защитить других от любого риска, потому что они не готовы к опасности. Только когда ситуация достигает кризисной точки, протагонист осознает важность помощи или любви к другим – благодаря этому он обретает то, что ему необходимо для окончательного успеха.