Полная версия

Детство на краю света. В. П. Астафьев и Игарка

В сентябре 1939 г. назначен новый директор Л. И. Аполь, но 2 февраля 1940 г. его увольняют с формулировкой «снять как несправившуюся (антисанитарное состояние, отсутствие массово-просветительской работы среди детей». Сразу «назначается зав. интернатом комсомолец Чокуров Яков Иванович». В этом же месяце, 25 числа, его увольняют «как прогульщика и пьяницу». Ситуация стала настолько сложной и требующей безотлагательных мер, что 25 марта 1940 года интернат делают составной частью неполной средней школы №12.

Директором НСШ №12 работала тогда Е. Г. Пятницкая. Это был во всех отношениях благонадежный человек, проявивший себя безупречно в системе образования – именно она с самого открытия Совпартшколы работала там воспитателем, некоторое время руководила ею.

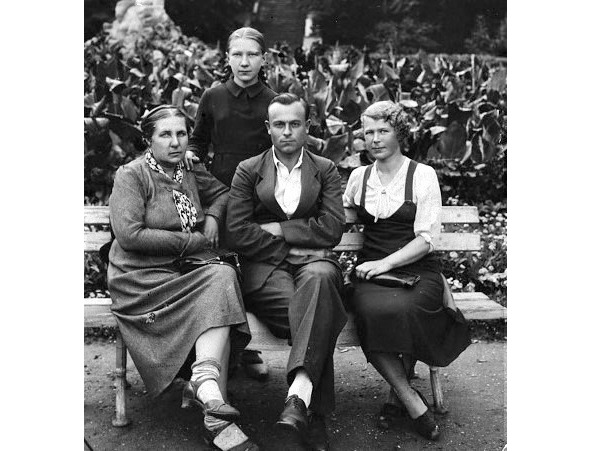

Е. Г. Пятницкая (слева сидит) на отдыхе. Из архива автора

Сама Елизавета Григорьевна так пишет о главном в своей работе в Игарке: «В 1934 году по рекомендации горкома партии возила группу учащихся из нацсостава в Москву к Надежде Константиновне Крупской. Работала зав. агитпропагандой в горкоме партии и заведовала семилетней школой №12. На севере проработала 10 лет». Она умела находить контакт с учащимися с национальных окраин, которые не всегда с желанием овладевали знаниями и не стеснялись в выражении своих протестных настроений. Ей давалось это нелегко, и об этом она написала мне однажды откровенно: «Очень трудно было работать с националами. Они порой делали то, что не может прийти тебе в голову. Трудно об этом писать. Однажды в моё дежурство один – не помню его фамилию – в учительской устраивал себе верёвку, чтобы повеситься. Вы думаете, легко мне было звонить в горком? А нахлобучки мне. Я и воспитатель, и секретарь парторганизации».

Тот самый Соколов

17 сентября 1940 г. заведующим интернатом назначают руководителя пионерклуба В. П. Закорюкину. На этот раз выдвиженец идеологически надёжной молодёжи должен, по представлениям руководства гороно и партийных органов, справиться… В этот же день на должность воспитателя принимают также «Соколова Василия Ивановича с сохранением за ним ставки учителя и соответствующего начисления».

Позже мне удалось найти в городском архиве решение исполкома горсовета от 25 сентября 1948 г. о представлении к награждению медалью «За трудовое отличие» Соколова Василия Ивановича, проработавшего педагогом 10 лет 2 месяца. Таким образом, получается, что в июле 1938 года Василий Иванович Соколов начал свою педагогическую деятельность в Игарке. Мне до сих пор неизвестно, откуда и когда он приехал сюда – пока не удаётся это выяснить. Но судьба этого человека, его характер, талант и умение влиять на самые сложные личности заслуживают того, чтобы продолжить поиск. По словам В. П. Астафьева, это был бывший белогвардейский офицер, осуждённый за участие в мятежах против власти, выпускник Александровского лицея. Но ни места рождения, ни подробностей осуждения Виктор Петрович не знал. К тому же кто-то из бывших игарчан убедил его в том, что учитель умер в совхозе «Полярный». В очерке «Стержневой корень» он пишет: «Осенью 1943 года на Днепровском плацдарме, возле небольшой деревеньки под громким названием Великий Букрин, вроде бы от кого-то из игарчан, мельком увиденного в военной толчее и коловерти, узнал я о кончине Василия Ивановича Соколова».

Эта информация кочует теперь из одного источника в другой. К ней прикрепился шлейф отдельных эпизодов из жизни главного героя повести «Кража» В. И. Репнина. Так была создана легенда о любимом учителе. Но кем же был Соколов Василий Иванович на самом деле, как попал в Игарку, какой путь в педагогике довелось ему пройти? Всё требовало проверки и уточнения. Этому человеку можно было посвятить роман или отдельное исследование. И очень жаль, что теперь, когда информации много, рядом нет Виктора Петровича.

Соколов никогда не был директором Игарского детдома, точнее уже интерната. Но Виктор Петрович всегда называл свою сиротскую обитель детдомом, так говорю всегда и я. И всё же Василия Ивановича воспитанники приняли за самого главного распорядителя. Дети, видимо, даже не воспринимали фигуру официально назначенного директора – это была обычно «идеологическая» кандидатура, ставленник партии. На такую должность неблагонадёжного репрессированного поставить не могли.

Драматизм событий в детдоме не прекратился и с приходом Василия Ивановича. Но во всем происходящем стал появляться какой-то порядок. Соколов не просто исправил ситуацию в детдоме – у обездоленных, обиженных появился сильный защитник. Он стал опорой для многих воспитанников, помог им поверить в себя. Получается, что Виктору Астафьеву понадобился всего год, чтобы изменить свои жизненные установки, поверить в себя.

В очерке «Стержневой корень» Виктор Петрович пишет: «Человеку везучему (а я отношу себя к этому разряду людей) судьба может отвалить нечто уж совсем удивительное и из всего многолюдного и разнокалиберного живого мира возьмёт да и пошлёт навстречу не просто хорошего человека, но человека редкостного и прекрасного. И прекрасных людей я знавал немало, но не из родни: первым после мамы, бабушки и деда – был Василий Иванович Соколов».

Виктор полюбил этого человека неслучайно. В нём была, как он сам отмечает в очерке, непоказная, внутренняя интеллигентность, способность к состраданию: «Василий Иванович пытался сломать во мне то чувство самоуничижения, бросовости, сорности моей, которое внушали мне отец и мачеха, некоторые учителя в школе, разного рода благодетели, на коротких, но уже витых путях-перепутьях кормившие меня корёным хлебом, не жалея при этом назиданий вперемежку с упреками». Он много знал, читал стихи, умел говорить грозно, но не крича, находил способ так пристыдить, чтобы в другой раз неповадно было хулиганить. Соколов видел в каждом воспитаннике человека, которого уже успели многого лишить: «…Василий Иванович, будто угадав, что меня уже не только много унижали, попрекали хлебом, даже тем, что я зачем-то живу, но и достаточно много топтали в прямом и переносном смысле и вытоптали, пожалуй, „детскую полянку“, всё же искал на ней траву, нашёл несколько ещё живых, не ощетиненных былинок и ухватился за одну из них – я любил читать; я читал без разбора и передыха всё, что попадало в руки, дрался из-за книг, даже воровал их, не считая это большим грехом». Страсть к чтению у Виктора появилась именно в Игарке. Он умудрялся читать даже во время уроков. Рассказывал мне однажды, что исхитрился рассматривать текст книги в расщелине между откидной крышкой и самой партой. Честно признавался, что грешил тем, что брал книги без разрешения, просто воровал их. Знакомство с Соколовым помогло стать постоянным читателем библиотеки Главсевморпути, которая размещалась в городском театре – на многих старых фотографиях, где есть это здание, видна её вывеска. Самого Виктора записать туда не могли, поэтому Соколов брал книги на свой формуляр. В «Последнем поклоне» есть описания того, как бывал главный герой в библиотеке в вечерние часы. Все замирало, когда начинался спектакль в театре. Было так тепло, уютно и тихо, что удавалось даже подремать. Потом подросток начинал улавливать разные запахи – рыбьего клея, спиртовых красок и даже «тлена стареющих книг». При появлении сполоха в библиотеке «книги на полках чуть подрагивали рубчатой лентой, искрили златом-серебром и вроде бы шевелились». Далее автор пишет: «Я провел рукой по одному, по другому ряду книг. Отчуждённо-прохладные, плотно стояли они на своих местах. Повреждённые корешки цеплялись за брюшки пальцев, сеточкой клеенной марли, рядами железных скобок, тронутых ржавчиной. Необъяснимой усталостью и мудрой печалью веяло от этих сморщенных, иссохших от времени книг. Никогда бы не узнал и не почувствовал я всего этого, если б не остался с книгами наедине в боязных потемках».

В «Стержневом корне» писатель также отмечает, что Василию Ивановичу удалось убедить подростка в том, что нужно развивать свои «природные данные», что он обладает «несомненной литературной одарённостью». Астафьев признавался сам, что Валериана Ивановича Репнина в «Краже» он писал с В. И. Соколова. Многие наставления, данные Репниным Толе Мазову, врезались в память с самого детства Виктору Астафьеву. Одно из них: «Нет, ты, Анатолий-свет, проживи жизнь так, чтобы в конце её люди сказали тебе спасибо, и тогда считай, что прожил ты её не напрасно».

В «Зрячем посохе» Виктор Петрович вспоминает: «Но в детдоме, где я жил в детстве, работал одно время заведующим Василий Иванович Соколов – старый, образованный человек, и среди немногого, что вколотил он в меня, закрепились во мне две морали: навязчивость – одна из самых отвратительных черт в характере человека, обязательность – одна из самых хороших». Тому же учит и Валериан Иванович Репнин Толю Мазова: «Жизнь состоит на первый взгляд из мелочей. И человек начинается с того же. Запомни, пожалуйста, одну маленькую мелочь: прежде чем пообещать – подумай, а пообещав – сделай обязательно. Пообещаешь, допустим, горелую спичку поднять с дороги – подними. Пообещаешь сердце вынуть из груди и отдать другому человеку – вынь!».

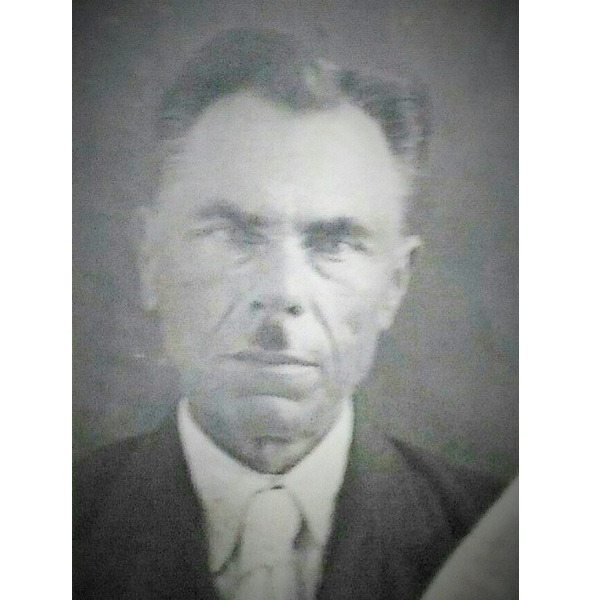

Образ этого человека навсегда остался в памяти Астафьева. В «Стержневом корне» он признается: «От него-то и пророс во мне корень добра; засушить его или повредить – значит изменить чему-то святому, подвести человека, чья жизнь и душа без остатка были отданы нам, детям. Мы ответственны перед теми людьми, которые продолжаются в нас». Виктор Петрович, к сожалению, не имел фотографий своего первого наставника. Мы считали, что нет их и в Игарке. Но в конце февраля 2004 г. я вдруг обнаружила на одной из групповых фотографий работников образования перечень фамилий, в числе которых была «Соколов В. И.». Фотография сделана в 1951 году, сохранена работницей образования М. Смирновой, на обратной стороне её рукой написаны фамилии.

Коллектив педагогов. Справа второй в нижнем ряду – В. И. Соколов. 1951 г. Из архива автора

Однако уверенности в том, что это тот самый Соколов – не было. Тем более, что смущала одна автобиографическая деталь, на которую постоянно ссылался Виктор Петрович – о кончине учителя в Игарке. Рассказывали даже, что похоронен Соколов был на кладбище в совхозе. Однако данные отдела ЗАГС не подтверждают этот факт. Более того, в приказах гороно фамилия Соколова В. И. упоминается даже в 1952 г. Виктор Петрович относился к этой информации недоверчиво – считал, что это однофамилец. Разобраться во всём нам помогла счастливая случайность. Группе «Поиск» школы №1 (руководитель Т. Г. Забрыгина) удалось познакомиться с Галиной Филипповной Васильевой, которая была вместе с Астафьевым в интернате в 1939 году.

В гостях у Г. Ф. Васильевой. 2004 г. Из архива автора

Именно этот человек подтвердил, что на фотографии тот самый Василий Иванович, которого забыть невозможно даже по прошествии многих десятков лет. Галина Филипповна была на одной из встреч с Астафьевым в ДК ЛПК в 1989 году, но поговорить с ним не решилась. Позже она написала на телевидение письмо в адрес Виктора Петровича, он получил его и ответил. Галина Филипповна сохранила письмо и даже зачитала его при встрече.

Вскоре обнаружилась и другая фотография, на которой нетрудно было узнать Василия Ивановича Соколова. Тот же суровый взгляд, седина. Опрятный костюм. Обычно летом педагоги отдыхают, но тут, видимо, какой-то летний выезд. К сожалению, фотография не подписана. Но лица на ней более живые, чем на официальных коллективных фотографиях, сделанных в классах школы.

В. И. Соколов – в первом ряду в центре. Из архива автора

В. И. Соколов работал в отделе образования довольно долго, он уехал только в 1952 г., об этом есть упоминание в городском архиве в связи с оплатой льготного проезда. К тому времени он прошёл школу испытания, ему стали доверять. 16 августа 1940 г. по приказу гороно образованы методические объединения учителей. Руководителем городской секции 4-х классов назначен Соколов В. И. В 50-е гг. он даже исполнял обязанности заведующего гороно, инспектора школ. Это было уже время, когда бывший осуждённый прошел проверку на прочность.

Доказывать свою надёжность Василию Ивановичу приходилось постоянно после отбытия срока наказания. Ведь допуск к работе с детьми, а он был педагогом с молодых лет, получить бывшим врагам народа было практически невозможно. В Игарке ситуация была другая – специалистов постоянно не хватало, спрос на воспитателей всегда был высок, приходилось закрывать глаза на биографии учителей. Что касается прошлого Василия Ивановича Соколова, то оно складывается, как пазлы, постепенно. И полной картины пока нет.

Он родился в селе Николевка (иногда пишут Николаевка) Балаковского района Нижне-Волжского края (сейчас Саратовская область) в 1890 г. Только из материалов дела, с которым меня ознакомило управление ФСБ по Саратовской области, стало известно, что «происхождением он из крестьян, образование низшее, арестован 23 января 1929 г. сотрудниками Вольского окружного отдела ОГПУ Саратовской области. До ареста работал в сельской школе с. Николевка». В этом же письме сообщалось также, что «23 ноября 1992 года Соколов В. И. был реабилитирован». В списках репрессированных в общей базе данных и по регионам (Саратовская область и Красноярский край) нет никаких данных. Напрасными оказались мои обращения в Информационные центры МВД России, Саратовской области, Красноярского края (все ответы содержат одинаковую формулировку «центр сведениями не располагает»). Но в материалах УФСБ по Саратовской области имеется протокол допроса. Он и раскрывает многие факты биографии В. И. Соколова.

Допрос проводился в день ареста. Соколову было уже 39 лет. Женат, трое детей, проживал в селе Николевка, в том же селе работал учителем. Далее фиксируется: «Беспартийный, служащий, образование 4-х классное, гор. Хвалынск в 1908 г. и одногодичные педагогические курсы в г. Петровске Нижне-Волжского края». Имущества – ничего, заработок – 44 руб., занятие до 1914 г. – сельский учитель в с. Красный Яр Балаковского района. Василий Иванович был участником 1-й мировой войны, прошёл её подпоручиком 245-го Мариупольского пехполка. А после Октябрьской революции работал учителем в с. Красный Яр. Соколов не отрицал на допросе, что был в Белой армии с 1918 по 1920 гг. в Самаре в инструкторском пулемётном (1-я Самарская стрелковая дивизия) и в составе отряда Б. В. Анненкова отступал до города Лепсинск Семиреченской области.

Виктор Петрович говорил иногда, что Соколов служил в армии Колчака и даже сопровождал его золото. Подтверждений этого нет в допросе, но отступление до Семиречинской области означало только одно – Соколов остался верен избранному пути, Белой армии, верен долгу и отечеству.

На допросе Соколов ответил на все вопросы, которые касались, в основном, событий 1918 г., участия в мятежах белогвардейцев против власти. 2 августа 1929 г. Соколов В. И. был приговорён постановлением коллегии ОГПУ Нижне-Волжского края к 10 годам лишения свободы по обвинению в проведении контрреволюционной агитации и участии в вооружённом восстании (ст. ст. 58—2, 58—10 УК РСФСР). Где именно он отбывал наказание, пока выяснить не удалось. Но совершенно точно известно, что уже в 1938 году (видимо, после завершения срока наказания) он работал в Игарке.

Как-то случайно я проверяла сайты учреждений образования Саратовской области и обнаружила историческую справку о Николевской школе, в которой рассказывалось о том, что «до 1 сентября 1931 года в с. Николевка Балаковского района Саратовской области действовала начальная школа. Учителями 1—4 классов работали: Козлов Василий Григорьевич, Руина Анастасия Романовна, Павельева – Соколова Нина Ивановна, Соколов Василий Иванович». В 1931—32 гг. Павельева Н. И. (супруга Соколова) продолжала ещё работу в этой школе. На руках у неё оставались несовершеннолетние дети. Благодаря краеведу Саратовской области Ю. Ю. Каргину нашёлся документ в отделе образования Балаковского района, написанный рукой супруги Соколова. Подобные бумаги заставляли заполнить только с той целью, чтобы выявить, насколько члены семьи разделяют взгляды подозреваемого.

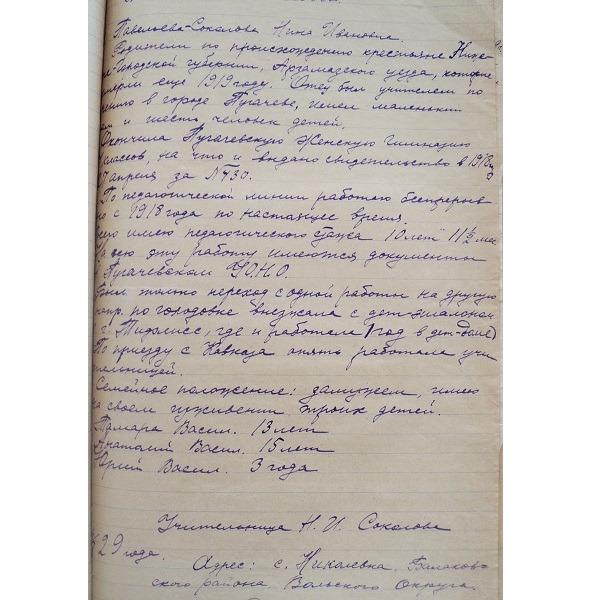

Автобиография Н. И. Павельевой-Соколовой. 1929 г. Архив отдела образования Балаковского района Саратовской области

Нина Ивановна имела в 1929 г. педагогический стаж более 10 лет, воспитывала 3 детей, старшему Анатолию было 15 лет, Тамаре – 13 лет, а Юрию – всего 3 года. Поехать к Соколову в Игарку она могла только после его освобождения из заключения. Но даже в 1939 году младшему ребенку было всего 13 лет. Как сложилась судьба детей Соколовых и сколько они оставались без поддержки отца, остаётся пока неизвестным. Сведений о том, что она проживала в Игарке, нет.

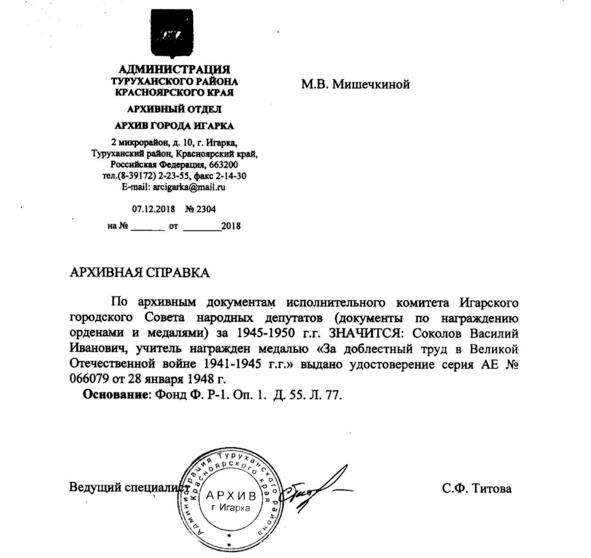

Сам В. И. Соколов дважды был отмечен в Игарке наградами. 28 января 1948 г. он был награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—45 гг.», в характеристике отмечается, что это «аккуратный, добросовестный работник образования». Документы о награждении содержатся в архиве города Игарка (фонд Ф. Р-1, Оп. 1, Д. 55. Л. 77).

Архивная справка о награждении Соколова В. И.

Через год Указом Верховного Совета СССР от 12.02.1949 г. учителю начальных классов семилетней школы №1 г. Игарки Василию Ивановичу Соколову была вручена медаль «За трудовое отличие», при этом отмечалась выслуга лет и безупречная работа (фонд Ф. Р-1, Оп. 1, Д. 55. Л. 47). Василий Иванович уехал из Игарки в 1952 году. Но уехал не к себе на родину, а в город Горький. Узнала я об этом совершенно случайно. Познакомилась в 2018 г. с журналистом В. Г. Григорьевым, который жил и работал в Игарке до 1978 г. По его словам, в учительском доме по улице Кирова, 22 на втором этаже находилась квартира В. И. Соколова. Володя Григорьев был тогда ещё маловат, чтобы помнить все подробности проживания Соколова в этом доме, но серьёзность соседа, густоватый голос и усы запомнил. Другая подробность этого очевидца ещё более поразила.

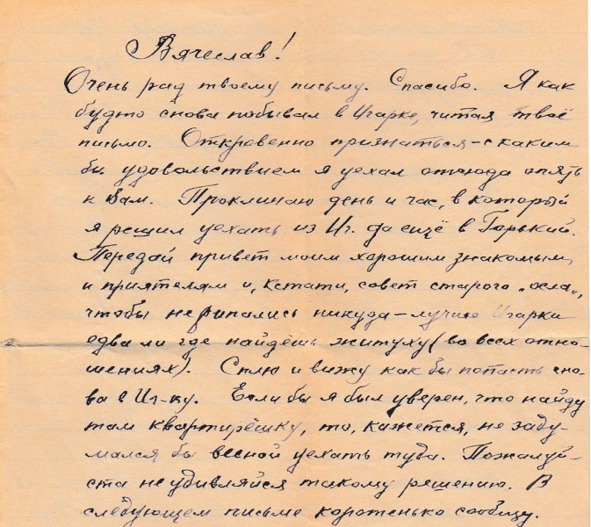

Фрагмент письма В. И. Соколова В. Г. Шурдукову. 1952 г. Архив В. Г. Григорьева

Родственник В. Г. Григорьева – Вячеслав Георгиевич Шурдуков, образованнейший человек, обучавшийся в Ленинградском пединституте им. Герцена – работал в отделе образования, был хорошо знаком с Соколовым. В семейном архиве сохранилось даже письмо от Василия Ивановича, в котором он сообщал, что дела его складываются неважно, долго ждал назначения пенсии, понятно, что проверяли его прошлое. Жить на неё тяжёло. Ему пришлось выплачивать алименты. Несколько раз В. И. Соколов выражает сожаление по поводу того, что уехал из Игарки. Жизнь в ней складывалась, оказывается, очень благополучно – была работа и условия проживания. В Горьком же пришлось четверым взрослым людям жить в комнате на 12 квадратных метрах. С учителем истории В. Г. Шурдуковым Василия Ивановича связывали, видимо, не только уважительные отношения в работе, но и чисто дружеские. Это заметно по доверительному тону письма. Оба педагога оставили заметный след в образовании молодёжи Игарки. Вячеслав Георгиевич Шурдуков после окончания института работал в Дудинке. Попал в тяжелую аварию, произошедшую в 1939 г. на железной дороге Норильск-Дудинка. Поправившись, в сентябре 1941 г. поехал в Игарку, где добросовестно трудился вплоть до выезда в Ленинград. Умер там в 1958 г. В нашем городе В. Г. Шурдуков оставил светлую память о себе, коллеги разместили в газете «Коммунист Заполярья» некролог после его кончины.

Ну а Василий Иванович Соколов переехал всё же на свою родину, точно известно, что умер он в г. Балаково Саратовской области в 1971 г. Только 23 ноября 1992 года было принято постановление президиума Саратовского областного суда о признании группы лиц, в том числе Соколова Василия Ивановича, «репрессированными необоснованно». Отмечено также: «Постановление коллегии ОГПУ от 2 августа 1929 г. в отношении них отменить, дело производством по ст. 58—2 УК РСФСР прекратить за недоказанностью вины, по ст. 58—10 УК РСФСР – за отсутствием состава преступления». При принятии данного решения в материалах указывалось, что постановлением ст. пом. прокурора Нижне-Волжского края от 4 июня 1929 г. в отношении 6 лиц производство по данному делу было прекращено на основании ст. 4 Акта амнистии в честь 10 годовщины Октябрьской революции от 2 ноября 1927 г. Но данное постановление в установленном законом порядке не было отменено и вступило в законную силу.

Василий Иванович Соколов. 1949 г. Из архива автора

Далее говорится: «Этим же постановлением на основании ст. 3 УПК РСФСР уголовное дело было прекращено в отношении Соколова Василия Ивановича, который ранее уже был осуждён за это преступление и отбывал меру социальной защиты… Только по указанным основаниям уголовное дело в отношении этих 7 человек не могло рассматриваться Коллегией ОГПУ и поэтому они подвергнуты наказанию необоснованно». Где и как отбывал наказание Соколов до высылки в Игарку, нет информации, как я уже упоминала, ни в одном информационном центре МВД, ни в органах ФСБ, ни даже на Лубянке. Почему не сохранилось личное дело человека, который с 1929 по 1938 гг. отбывал наказание и был выслан позже на поселение в Игарку, остается непонятным. Впрочем, что ж удивляться пропаже бумаг, если судьбы людей ломались так легко, без учёта личной вины, без учёта амнистий и просто справедливости! «Прорастить корень добра» в Викторе Астафьеве удалось именно этому человеку, прошедшему войны, мятежи, арест, допросы, длительное заключение. Как удавалось Василию Ивановичу находить нужные слова для лишённых родительского тепла, обездоленных детей, трудно понять. Возможно, вся душевность, оставленная для собственных детей, с которыми был разлучён насильно, вылилась на тех, кто оказался ближе… Наверное, и впрямь есть в таких людях, «редкостных и прекрасных», что-то невероятно стойкое и настоящее. Иногда мне приходит мысль о том, что жизнь жестоко обошлась не только с Астафьевым, на долю которого выпало много страданий и утрат, но и с Соколовым. Судьба так и не свела вновь этих людей. Но допускаю, что Василий Иванович мог слышать даже в преклонном возрасте о писателе Викторе Астафьеве. Ведь уже в 50-60-е гг. он печатает многие произведения – «Стародуб», «Перевал», «Звездопад», «Где-то гремит война». Известной становится даже повесть «Кража», которая, по сути, посвящена памяти Соколова. Как знать, возможно, Василий Иванович даже пытался найти Астафьева, который жил некоторое время совсем недалеко – в Вологде.

«И прекрасных людей я знавал немало…»

Много благодарных слов высказывает Виктор Петрович в своих автобиографических очерках и в адрес преподавателя русского языка и литературы Игнатия Дмитриевича Рождественского. Молодой выпускник Иркутского педагогического института вместе с супругой приехал в Игарку, которая всех влекла духом героического освоения Севера. Уже в ту пору его стихи публиковались в сибирских журналах. А в 1936 г. вышел первый сборник стихов Рождественского «Северное сияние». Игнатий Дмитриевич учил Астафьева в 5-м «б» классе. Виктор Петрович вспоминал в «Стержневом корне»: «На уроке литературы, положив на стол часы, учитель заставил всех нас подряд читать вслух по две минуты из «Дубровского» и «Бородина». Послушав, без церемоний и всякой педагогической этики бросал, сердито сверкая толстыми линзами очков: «Орясина! Недоросль! Под потолок вымахал, а читаешь по слогам!». Но самое удивительное было в манере Игнатия Дмитриевича общаться с учениками. Он умел развивать на уроках литературы самостоятельность и творчество детей… Одну из затесей (маленький рассказ) «Больше жизни» В. П. Астафьев посвятил тоже И. Д. Рождественскому. Он называет его здесь умным и странным учителем. Странным потому «что вёл уроки с нарушением всех педагогических методов и инструкций». Он говорил, например: «Чтобы Лермонтова понять – его любить надо. Любить, как мать, как родину. Сильнее жизни любить». Виктор и впрямь прикипел душой навсегда к этому поэту. А в очерке «Родной голос» писатель вспоминает: «Об Игарке знали в нашей стране все. А вот о том, что была в Игарке школа №12, мало кто знает. Её помним мы, воспитанники этой школы, как, впрочем, помнит всякий свою родную школу. Но о том, что в этой школе был отчаянный класс 5-й «Б», помнят уже совсем немногие». Когда пришёл в этот класс новый учитель в очках с выпуклыми стеклами, ребята решили, что на уроках будут отдыхать. Не тут-то было.