Полная версия

Неутомимый летописец. О наследии Л. А. Барановского

Журналист Валентина Монахова в уже упомянутой мною статье «Солнечный день в Ермаково» размышляла о том, как узнать правду о ГУЛАГе и о тех, кто там пострадал: «Во многих городах и сёлах есть общество „Мемориал“, в главную задачу которого входит сохранение памяти о жертвах репрессий, восстановление исторической справедливости. Были и в Игарке робкие попытки создать такое общество, но дальше призывов дело не пошло».

Верно, в Игарке не нашлось энтузиастов, которые официально заявили бы о создании подобной структуры. Но фактически деятельность по сохранению памяти о репрессированных взвалил на себя Леопольд Антонович. Он не только составил картотеку, но и подготовил множество запросов в архивы по просьбе бывших репрессированных. У него не было возможности плотно работать с УФСБ по Красноярскому краю, Информационным центром МВД РФ, их архивами, сказывалась отдалённость от краевого центра. Поэтому рассчитывать приходилось на помощь красноярцев.

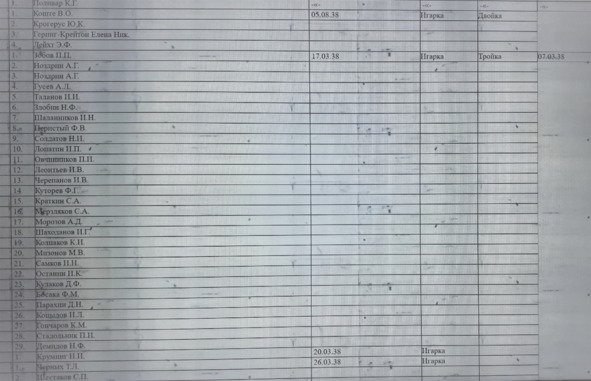

Владимир Георгиевич Сиротинин сделал много для того, чтобы предать огласке материалы не только о репрессиях, но и расстрелах. Поначалу информация шла от родственников, которые получали ответы из органов МВД, ФСБ на запросы. Потом Сиротинину удалось «вытащить» из архива УФСБ по Красноярскому краю расстрельные списки. Обработанные списки составили шесть томов. В томах 4—6 есть информация с фамилиями людей, которые были расстреляны непосредственно в Игарке с 1938 г. (включая даже военное время). Сведения далеко не полные, так как по воспоминаниям самих сотрудников НВКД, речь шла о сотнях. Сошлюсь на один из главных источников, который предан широкой огласке – «Тройки» ОГПУ-НКВД в Сибири в сталинскую эпоху (1925—1938 гг.)» автора Папкова С. А.

Опубликована эта статья в Новосибирске в сборнике статей «Власть и общество в Сибири в ХХ веке». Здесь приводятся данные из архивов КГБ. В частности, есть такие сведения: «На 1 марта 1938 г. было арестовано в Красноярском крае 9747 человек, осуждено „тройками“ 9680 человек, из них к расстрелу – 5289».

Расстрелы проводились даже по решению не только «тройки», но и «двойки». Это отражено в документах. Один из бывших сотрудников КГБ А. Васильев, изучая историю репрессий в архиве своей организации, рассказал в материале «Суд по телеграфу (из истории Игарки)» о том, как использовался телеграф в Игарке для увеличения числа расстрелов. Этот текст размещён не только на сайте Красноярского общества «Мемориал».

А вот по показаниям следователя Курбатова, которые он дал в 1956 г., самым кровавым для Игарки оказался 1939 год.

Расстрельные списки. Фрагмент из тома 4

Об этом рассказывает автор упомянутой уже статьи С. А. Папков. В 1937—1938 гг., возглавляя 5-е отделение секретно-политического отдела УНКВД Красноярского края, Курбатов принимал активное участие в расстрелах арестованных в тюрьме г. Красноярска, а в 1939—1940 гг. возглавлял городской отдел НКВД в Игарке: «В период моей работы в г. Игарке в 1939 г. руководимым мною отделом было арестовано примерно около одной тысячи человек». О том, как расстреливали людей в яме, которая была оборудована прямо в горотделе, читать особенно тяжело: «Расстрелы арестованных производили в комнате горотдела, где ранее был Ленинский уголок. Под полом комнаты силами сотрудников горотдела была вырыта большая яма глубиной 7—8 метров. В эту яму складывали трупы убитых. В расстрелах принимали участие: я, Толстихин, Абрамов, Зарубин и Синицын. Я лично присутствовал при всех расстрелах. Расстрелы арестованных производились в летнее время 1939 г., когда круглые сутки было светло… В Ленинской комнате расстреливать было удобно, так как из жителей никто этого не видел и не слышал. Расстреляно мною, а также Толстихиным, Абрамовым и другими было много, но сколько – я сейчас вспомнить не могу».

Автор статьи Папков делает вывод: «Сведения Курбатова ясно указывают, что Красноярскому управлению НКВД, как подразделению весьма специфического региона СССР, давалось особое задание для продления программы „очистки“ предшествующего периода: Игарский „медвежий угол“ был вполне подходящим местом (вроде Катынского леса) для скрытого исполнения этой задачи. Иначе говоря, постановление правительства от 17 ноября 1938 г. имело относительную силу и применялось в структурах НКВД в той мере, какая необходима была для полного завершения массовых операций предшествующего периода. Рассчитывая покончить с какими-то особыми категориями арестантов, режим предпочёл в обход закона тайно уничтожить их, не оставляя следов. И внесудебное рассмотрение дел должно было получить здесь последнее применение».

Выражение Игарский «медвежий угол» очень точное. Вдали от «материка» несложно было учинить расправу над любым неугодным. В 1994 году при посещении Игарского музея Виктором Петровичем Астафьевым мы обсуждали втроём тему арестов и расстрелов в Игарке. Писатель рассказывал нам с Леопольдом Антоновичем, что он с друзьями находил патроны в районе Медвежьего Лога, поэтому уверен, что расстреливали и там. Мы всё же с Барановским усомнились в этом – летом светло, видно всё, а зимой снега так много, что никто и не будет его чистить для подобных экзекуций. И вот когда я прочитала показания Курбатова, поняла, что чекистский ум был значительно изощрённее. Никуда не нужно ходить, всё можно обустроить так, что будет не слышно и не видно.

Барановский пишет в статье «Уроки Игарки» (Красноярский рабочий, 17 июля 1989 г.): «Я хорошо знал Абдурхака Резвановича Гайфулина, участника и инвалида Великой Отечественной войны. Его отец в 1940 г. был арестован и отправлен в Дудинку. Больше своего отца Гайфулин не видел. Но Абдурхаку Резвановичу хоть что-то было известно об отце. А вот ставшая впоследствии медицинским работником Александра Батурина, её сестра Лидия, учительница, о своём бесследно сгинувшем в застенках НКВД отце так ничего и не узнали. Потерял след своего отца и Иван Тимофеевич Ломакин, которому уже потом, через несколько лет, „по секрету“ сказали, что отца его, осуждённого Особым совещанием, никуда и не увозили. Его расстреляли где-то в черте города».

Сейчас мы можем узнать на сайте Красноярского общества «Мемориал» все подробности ареста и вынесения приговора в отношении названных людей. Резван Шайдулович Гайфулин раскулачен в 1931 г. и выслан с семьёй в Игарку, работал столяром в школе №9. Арестован 23 октября 1940 г., осуждён красноярским судом по ст. 58—10 ч. 1 УК РСФСР 19 февраля 1941 г., отбывал срок в Норильлаге, умер там в июне 1945 г.

Фёдор Фёдорович Батурин был сослан с семьёй в 1931 г. из Забайкалья сначала в Манский район, вскоре этапирован в Игарку. Работал плотником в тарном цехе лесокомбината. Арестован в феврале 1938 года по статье 58—10 УК РСФСР, приговорён 19 мая 1938 г. комиссией НКВД и прокурором СССР к высшей мере наказания. Расстрелян 22 ноября 1938 г.

Тимофей Антонович Ломакин заведовал рыбным промыслом в конторе ГУСМП. Арестован 20 ноября 1937 г., обвинялся в антисоветской агитации, осуждён 5 февраля 1938 г. «тройкой» УНКВД, расстрелян 9 февраля 1938 г. в Игарке.

Меня всегда поражало то, как терпеливо и долго молчало целое поколение выросших детей «пропавших» репрессированных, потом ещё поколение их детей. Родственникам никто не говорил, что главу семейства расстреляли. Просто увезли, пропал…

Только спустя полвека, в конце 80-х и начале 90-х годов, стало возможным запросить информацию о том, что случилось с отцом, дедом. И когда игарчане узнавали, что суд вершился зачастую прямо в Игарке – то есть человека расстреливали здесь – многие переживали повторный шок. Всё происходило совсем рядом, совсем близко. Но трагедия заключается в том, что до сих пор родственники расстрелянных не знают места их гибели и захоронения.

Спустя много лет члены семей бывших авторов книги «Мы из Игарки» писали мне и спрашивали, как же быть, где поклониться праху родственника. Оказалось, что кроме отцов Миши Цехина, Серёжи Ярцева, Назифы Бикмухаметовой жертвами террора 1938 года стали многие другие родственники создателей детской книги.

Мне написали, например, бывшие игарчане о судьбе отца автора книги Маруси Черепановой. Её отец – Иван Васильевич Черепанов – был выслан из с. Пировское в Игарку в 1931 г. с семьёй. Работал в Севенстрое. Арестован 28 февраля 1938 года и приговорён «тройкой» к высшей мере наказания. Расстрелян 17 марта 1938 года в Игарке. Ваня Алдаев – ещё один известный автор книги. Его отец – Тимофей Васильевич Алдаев – сослан в Игарку в 1930 г., работал на лесокомбинате. Арестован в марте 1938 года по обвинению в контрреволюционной агитации и расстрелян уже 14 апреля 1938 г.

Я перечислила лишь тех, о ком знала лично по истории известной детской книги. Позже более близко познакомилась с историей репрессий в совхозе «Полярный». Выявление врагов народа среди ссыльных началось ещё в 1937 г. Но расстрелы на месте не проводились (они начались в Игарке только с 1938 г.). Один из примеров – Константин Константинович Старцев, раскулаченный крестьянин – работал плотником в совхозе «Полярный». Арестован 17 июня 1937 г., содержался в красноярской тюрьме. Приговорён по нескольким пунктам статьи 58 УК РСФСР к расстрелу 27 ноября 1937 г., через три дня приговор был приведён в исполнение на месте.

А вот Матвей Фёдорович Босак, работавший мотористом катера в совхозе «Полярный», был арестован 29 октября 1937 года (обвинение по ст. 58—10, 58—11). Приговорён «тройкой» УНКВД 5 февраля 1938 года, через четыре дня приговор приведён в исполнение в Игарке.

В 1938 году в совхозе «Полярный» была обнаружена контрреволюционная повстанческая организация (КРВО), в неё были вовлечены 25 человек.

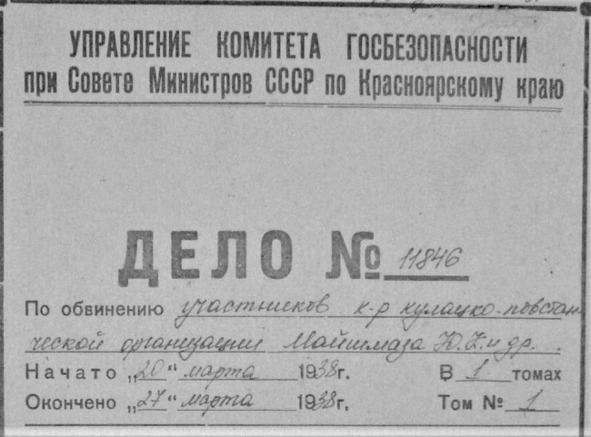

Рабочие совхоза были арестованы в разное время. Например, Григорий Прокопьевич Заболоцкий, который работал даже не в совхозе, а коновозчиком в ГУСМП, арестован как член этой КРВО ещё в феврале 1938 года (отмечается в досье – «по делу Казанцева М. В.»). Но потом появляется ссылка на «дело «Майшмаза Юрия Константиновича», ветврача совхоза «Полярный», который 5 апреля 1938 г. приговорён к расстрелу, по делу проходило 25 человек. В Мартирологе отмечается: «Начальник Игарской ГО НКВД Курбатов П. М. сфабриковал дело».

Вся группа «заговорщиков» вместе с Ю. К. Майшмазом была арестована в один день – 22 марта 1938 г.! В их числе – рабочие совхоза Малахий Васильевич Казанцев, Пётр Герасимович Аносов, Василий Никифорович Дербин, Усман Сапарович Абрагимов, Михаил Минеевич Заев, Леонид Епифанович Юдин, Иван Аристархович Юдин, Степан Ефимович Долгов, Дмитрий Дмитриевич Семёнов, Иннокентий Васильевич Казанцев, Семён Васильевич Казанцев, Иван Иванович Пономарёв, Георгий Семёнович Макаров, Михаил Викторович Попов, Павел Иванович Гаврилов, Иван Иннокентьевич Перебоев, Франц Павлович Грудецкий, письмоносец Александр Иннокентьевич Абрамов, столяры Дмитрий Трофимович Косарь, Семён Михайлович Макаров, бригадир тепличного хозяйства Иван Ефимович Мосин, бригадир-полевод Яков Поликарпович Козлов, плотник Михаил Павлович Гаврилов, кучер совхоза Ефим Семёнович Барковский.

Только Семён Васильевич Казанцев, Георгий Семёнович Макаров были осуждены на исправительно-трудовые работы сроком на восемь лет, все остальные приговорены к высшей мере наказания.

Дело Ю. К. Майшмаза начато 20 марта 1938 г., окончено 27 марта. Копия архива УФСБ по запросу Н. Н. Аносова

Из этой группы двое – поляк, рабочий совхоза «Полярный» Франц Павлович Грудецкий и кучер совхоза Ефим Семёнович Барковский вывезены из Игарки. Грудецкий расстрелян в Красноярске 15 октября 1938 г., а Е. С. Барковский – 20 апреля 1938 г. в г. Канске. Все остальные 23 человека расстреляны в Игарке в один день – 20 апреля 1938 года. Трудно себе даже представить, как в небольшой Игарке можно было провести массовый расстрел людей, не имея для этого специального помещения. Все репрессированные, которых я упоминала, были реабилитированы.

Можно продолжать траурное перечисление расстрелов в Игарке и далее – по Мартирологу, который представлен на сайте Красноярского общества «Мемориал».

Точное число расстрелянных в Игарке мы никогда не узнаем. Да, можно сделать выборку из расстрельных списков, которые размещены в 4—6 томах списков общества «Мемориал», но они далеко не полные. И надеяться на то, что эти данные сохранены в архивах, по меньшей мере наивно. Но увековечить память о пострадавших в годы массового террора 1938 года и, как выясняется теперь, 1939 года мы просто обязаны.

Улица Кирова. Фото 30-х гг. ХХ в. Из коллекции В. Г. Григорьева

Прежде всего необходимо точно установить место содержания осуждённых и массовых расстрелов в Игарке. Выскажу личное мнение. Как рассказывали многие очевидцы (Б. Н. Иванов, О. П. Черноусова, семьи Почекутовых), в середине 30-х гг. тюрьма находилась на улице Кирова. Одну из редких фотографий мне удалось увидеть в архиве журналиста В. Г. Григорьева. Она мне кажется несколько постановочной. Но даёт возможность рассмотреть строения на одной из центральных улиц старой части города. Справа – магазин №1 Игарторга (на вывеске написано «Бакалейно-гастрономический отдел»). Позже переименован в «Рассвет». За ним следуют постройки, в их числе – здание тюрьмы.

Но уже в 1937 году было построено новое здание милиции по улице Карла Маркса, дом 14. Это подтверждают описания мерзлотоведов А. М. Пчелинцева и Н. Е. Федотова, внесённые в Фотоальбом «Игарка» Игарской научно-исследовательской мерзлотной станции (ИНИМС) в 1966 г.

Когда именно отдел НКВД был переведён в новое здание, мне точно неизвестно, но можно предположить наверняка, что в 1937—1938 гг. Замечу, что случилось это даже раньше, чем было построено новое здание исполкома и городского Совета на той же улице Карла Маркса (год постройки – 1939). Необходимость в новом здании НКВД в Игарке была велика.

Здание милиции по улице Карла Маркса, 14. Фото из альбома ИНИМС (авторы А. М. Пчелинцев и Н. Е. Федотов), 1966 г.

Анализ документов репрессированных показывает, что по приговорам «троек» расстрелы не проводились с началом массового террора в 1937 году непосредственно в городе, осуждённых отправляли в Красноярск и Норильск. Потребность в тюрьме, которая содержалась обычно в небольших поселениях при отделах милиции, была настолько актуальной, что её построили в новой части города уже в 1937 г. И в следующем году приговоры стали приводить в исполнение уже в Игарке.

Есть основания считать, что именно это здание имело самую «кровавую» репутацию. На это указывают даже воспоминания самих «палачей», которые были допрошены в 50-е годы.

По теме репрессий было и остаётся много вопросов. Например, по количеству высланных из Литвы, Латвии, Поволжья, Ленинградской области, Краснодарского края. При формировании постоянной экспозиции в Игарском музее по теме репрессий мы попытались с Леопольдом Антоновичем восстановить численный состав репрессированных.

Л. А. Барановским была составлена в статье «Мы, ссыльные, о себе и о друзьях» (опубликовано в книге «Игарка древняя, Игарка загадочная» 2013 г.) следующая скорбная статистика:

«В навигацию 1930 года в Игарку отправлялись раскулаченные. Людей грузили на деревянные баржи, а иной раз – прямо на плоты. По неофициальным данным за три навигации 1930—1933 гг. в Игарку было отправлено около 20 тысяч трудпереселенцев…

Новая волна спецпоселенцев хлынула на г. Игарку в 1942 году. В город и станки Игарского района были доставлены насильно:

переселенцы из Латвии – около 2 тысяч человек,

немцы из Поволжья – более 5 тысяч человек,

греки из Краснодарского края – 500 человек,

переселенцы из Ленинградской области и прилегающих областей:

финны – около 300 человек,

немцы – около 400 человек,

латыши – 100 человек.

В 1944 году прибыли спецпоселенцы из Калмыкии – более 500 человек.

В 1948 году в Игарку были направлены выжившие жертвы террора 1935—1937 гг. После отбывания десяти и более лет в лагерях они направлялись на вечную ссылку в Игарку. В своём большинстве это были врачи, инженеры, военные, писатели, художники. Таких ссыльных было более 500 человек.

Последним аккордом спецпереселений была доставка в Игарку литовцев. Летом 1948 года прибыло 1300 семей, общая численность составила свыше пяти тысяч человек».

У многих вызывает сомнение последняя цифра. Где могла разместить Игарка такое количество ссыльных? Но я при этом часто вспоминаю рассказ Любови Петровны Черноусовой в фильме Сергея Мирошниченко «А прошлое кажется сном»: «Мы жили в бараке, у нас был „второй“ этаж на нарах. Мы, дети, жгли лучины по вечерам, сидим наверху – всё видим. А потом проживали в бараках в комнате – по четыре семьи. Каждая семья в углу». Легко посчитать: если в комнате проживали по четыре семьи, в комнате могло проживать в зависимости от состава семьи около 12—15 человек в комнате. А в бараке? Даже если комнат всего 30, получится около 400 человек…

Многие игарчане помнят, что в городе появился «литовский» посёлок, а потом и «литовское» кладбище. Это говорило только об одном – ссыльных литовцев было так много, что они создали земляческое поселение внутри города.

Запомнилось также при редактировании книги Георгия Петровича Лапина «Эпоха лесного экспорта на Енисее» (2019 г.) не только упоминание автора о литовских работниках на ведущем предприятии города (лесопильно-перевалочном комбинате) как очень дисциплинированных и ответственных. Он отмечает, что только в 1948 году на Игарский ЛПК тремя партиями было принято около двух тысяч литовцев.

Леопольд Антонович Барановский в своих мемуарах часто писал, что многие ссыльные из Прибалтики работали портными, кузнецами, занимались ремонтом обуви, техники и т. д. Думаю, количественная характеристика дана Леопольдом Антоновичем довольно точно. Не нужно забывать, что ссыльных отправляли и по станкам, они проживали не только в Агапитово, но и в Погорелке, Сушково, Карасино, деревне Курейке и других.

Как я уже отмечала, в 90-е годы Л. А. Барановский официально возглавлял комиссию по реабилитации ссыльных, проживавших в Игарке и подведомственной ей территории. И уже тогда я поразилась тому, что Леопольд Антонович многих репрессированных знал лично, собирал по крупицам факты биографии наиболее значимых для города фигур.

Когда пришло время открытости, он оформил по моей просьбе очерки о многих несправедливо осуждённых жертвах репрессий. Это уже был период сотрудничества в Игарском музее, где Барановский работал с радостью, спеша подвести итог того, что собрал, накопил, но не успел использовать, обнародовать.

Мы составили с ним план работы по подготовке очерков. Начинали с кирпичного завода, где он работал, мне показалось интересным раскрыть детали производства. Ведь современное поколение ничего не знает об этом. Мы судим о кирпичном заводе в Игарке только по описаниям жизни главного героя повести «Кража» В. П. Астафьева Толи Мазова. Виктор Петрович отразил очень самобытно то, как обитатели пристроек вокруг печей завода обустроили здесь свои жилища. В реальности всё так и было. Но ведь сам процесс производства нигде и никем не был описан.

Затем в списке воспоминаний были наиболее знаковые моменты – открытие педучилища народов Севера, второе рождение краеведческого музея, история появления памятников и досок в Игарке, спецпереселений.

Особое внимание Леопольд Антонович уделил «когорте корифеев» – репрессированным из числа представителей интеллигенции. У каждого из них была своя сложная судьба. Пропускать через себя горе каждого из пострадавших – это тоже важное качество Л. А. Барановского. Он рассказывал и писал о каждом так, словно это было частью его жизни.

Собственную историю – правдивую и открытую – он изложил в публикации «Уроки Игарки» (игарская газета «Диалог», 21 июня 1991 года). А позже написал в рамках музейных воспоминаний автобиографический очерк «Жизнь – какая она есть» (15 марта 1993 года).

Ранее, 17 июля 1989 года, в газете «Красноярский рабочий» появилась статья «Уроки Игарки», в которой было много личного, откровенного. А оно тесно переплелось со всем тем, что происходило в городе, отметившем 60-летний юбилей. Автор пишет: «Я разговаривал со многими литовцами, приехавшими в Игарку в составе экспедиции, которая занималась вывозом останков своих сыновей и дочерей, похороненных в Заполярье. Больше всего их поразило то понимание, с которым встретили их игарчане всех без исключения национальностей. Местные власти оказали им посильную помощь. Впрочем, иначе и быть не могло. Игарка всегда была интернациональным городом. Русские, литовцы, татары, немцы, латыши делали одно и то же дело, их дети сидели за одними партами в школах, люди вместе работали и вместе встречали праздники, было заключено множество межнациональных браков. Сама жизнь сплачивала нас, и традиции эти сохранились в Игарке до сих пор. Может, поэтому мне трудно сегодня понять тех людей, которые искусственно разжигают националистические отношения и в Средней Азии, и на Кавказе, да и в самой России. Зачем же свои грехи взваливать на чужие плечи только потому, что на этих плечах держится голова другой национальности? В конце концов это просто непорядочно, нечестно». Такой была позиция Барановского, которого краевая газета представила так: «Сибиряк латышского происхождения, когда-то спецпереселенец, ныне – Почётный гражданин Игарки».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.