Полная версия

Неутомимый летописец. О наследии Л. А. Барановского

Многие помнят также, что несколько лет Барановский возглавлял ремонтно-строительное управление. Он был назначен начальником РСУ в июле 1971 года, а в декабре 1975 года переведён по распоряжению исполкома горсовета в Игарский Горбыткомбинат. Здесь он работал в должности директора до января 1987 года.

Мне довелось видеть Леопольда Антоновича Барановского уже в 80-е годы в должности руководителя комбината бытового обслуживания. Его серьёзный подход к экономике предприятия, умение всё верно рассчитывать и при этом заниматься расширением видов услуг дали свои результаты. Эта сфера обслуживания стала привлекательной, пользующейся спросом. В Игарке были и ателье по пошиву одежды, и часовая мастерская, и парикмахерские, и ремонт обуви, и даже прокат вещей.

О том замечательном времени до сих пор игарчане пишут в соцсетях под фотографиями со зданиями парикмахерской, ателье. Главное здание Горбыткомбината располагалось на улице Октябрьской, дом 7. Здесь находились на первом этаже цехи по ремонту сложнобытовой техники, телевизоров, сапожная мастерская, располагались кабинеты экономиста, бухгалтерии, отдела кадров.

Здание Горбыткомбината. Улица Октябрьская, дом 7. Фото из альбома ИНИМС (авторы А. М. Пчелинцев и Н. Е. Федотов), 1966 г.

Справа, в самом углу, находился кабинет директора. Недаром в народе расположенное рядом со зданием Горбыткомбината болото назвали именем Барановского. А на втором этаже был салон по пошиву женской и мужской одежды. Конечно, памятно и другое здание Горбыткомбината – вблизи магазинов №20 и «Егорка», здесь были парикмахерские и службы по ремонтам. Позже открылось в жилом доме №29 первого микрорайона ателье «Элегант» и было даже построено новое здание Дома быта.

Перестройка сломала в нашей жизни всё. Не только сознание, но и многие социальные стандарты, без которых на отдалённом Севере жить просто невозможно. Всю сферу быта разрушали в начале 90-х годов прошлого века с помощью новых рычагов управления. Службы быта закрывались, люди увольнялись. Кто-то организовал свой бизнес в этой сфере.

Я помню это тяжёлое время для Леопольда Антоновича, когда он занимался закрытием комбината бытового обслуживания, который с таким трудом развивал. Давалось это очень нелегко. Памятны дни, когда навещала его в больнице после инфаркта. Держался всегда очень мужественно. Я понимала, что нужно отвлечь его чем-то другим. Так появился план создания рукописных воспоминаний.

В то время я работала в Игарском краеведческом музее – сначала научным сотрудником, а с 1993 года – директором. Использовала все возможности для того, чтобы Барановский стал нашим штатным сотрудником хотя бы на полставки.

Его знания и опыт, мастерство экскурсовода были необходимы музею, который не имел своего лица, привлекательной экспозиции, чётко выстроенной объективной исторической справки о городе. А если к этому добавить множество «белых» пятен в истории репрессий, деятельности ГУЛАГа в 1949—1953 гг., то становится совершенно очевидным, что без поводыря в лабиринтах сложных сплетений событий, обойтись было невозможно.

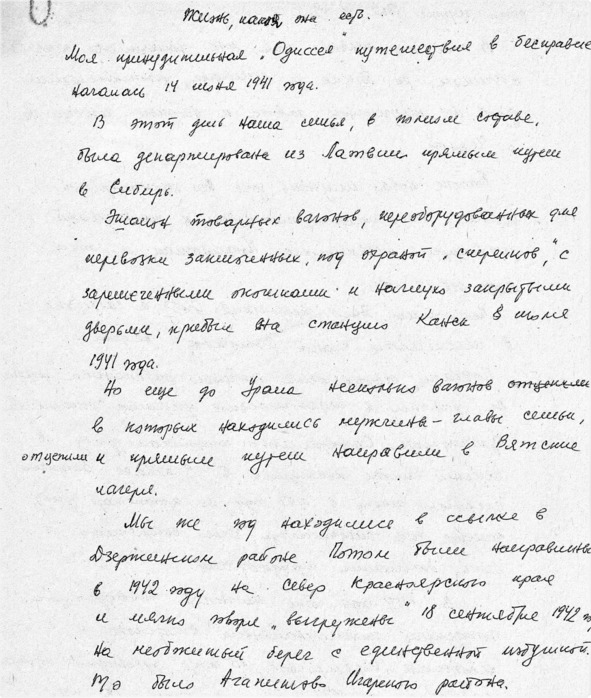

Фрагмент одной из рукописей, подготовленных в 90-е гг. ХХ в.

Леопольд Антонович выложился максимально. Именно благодаря ему были выстроены основные направления деятельности музея по исторической тематике. Главной при этом стала тема репрессий.

ГЛАВА III. ТО, ЧТО НЕ ДАВАЛО ПОКОЯ НИКОГДА

Его жизнь перевернул арест отца и высылка всей семьи в далёкую Сибирь на верную погибель. Никто никогда не предъявлял ему лично обвинений. Щемящее чувство несправедливости по отношению к репрессированным и к нему лично не покидало Леопольда Антоновича. Он пытался это понять, объяснить себе и другим, но в то же время вынужденно, подневольно принимал законы, по которым нужно было жить далеко от малой родины. Без паспорта, без права переписки с земляками, выезда за пределы города, даже для обучения.

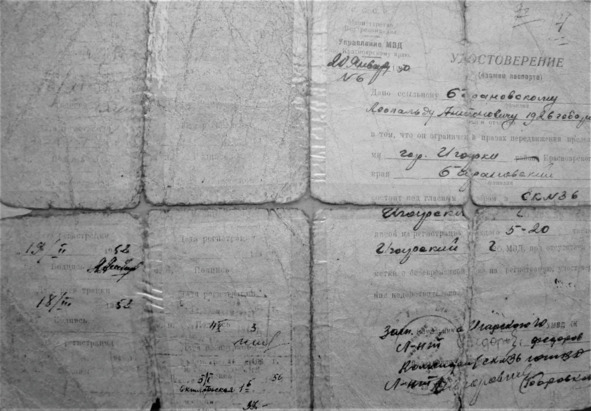

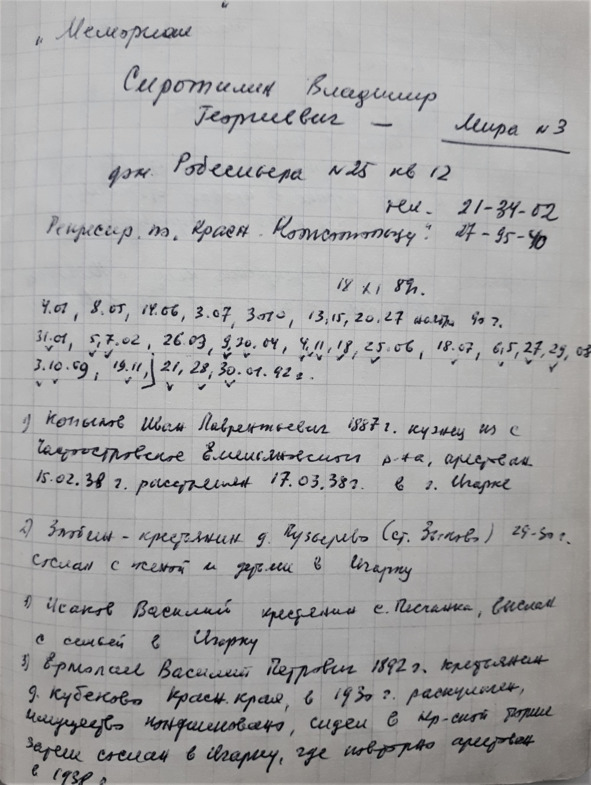

Удостоверение (взамен паспорта) от 20 января 1950 г.

Необходимо было отмечаться в комендатуре, говорить и писать так, как было принято в социалистическом обществе. И никогда не рассказывать о прошлом.

Семья Барановских сохранила редкий документ. Мне не доводилось ни разу видеть Удостоверение (взамен паспорта). Не удивлена, что именно Леопольд Антонович сберёг его. Как много информации в этой бумаге, подписанной представителем Игарского ГО УМВД КК, комендантом СК №36 городского отдела милиции, к которому был прикреплён Барановский. Удостоверение дано ссыльному Барановскому в том, что он ограничен в правах передвижения пределами города Игарки, явка на регистрацию «5 и 20 числа каждого месяца». При отсутствии отметки удостоверение теряет силу, то есть становится недействительным.

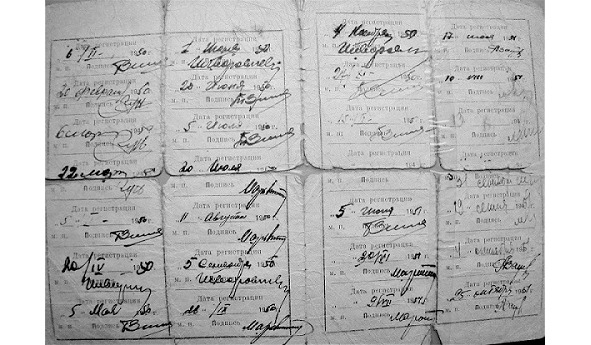

Отметки о регистрации в Удостоверении

Только в конце 80-х годов прошлого столетия Леопольд Антонович стал рассказывать о репрессиях открыто. До этого мы лишь ощущали приближение нового времени. Чувствовали, что надвигается что-то вроде грозы, которая приносит очищение. Но сказать об этом никто громко не решался.

Встречи с Леопольдом Антоновичем стали для меня частыми и даже регулярными в тот период, когда я работала в радиоредакции. Игарская студия телевидения, где мы с супругом работали как молодые специалисты с 1979 года, была закрыта в 1983 году. Мне было предложено возглавить городскую радиоредакцию. Леопольд Антонович в тот период стал одним из главных внештатных авторов, который мог оказать добрую услугу не только в поиске нужных людей, но и в подготовке собственных материалов.

В 1984 году мы часто виделись с Леопольдом Антоновичем во время приезда бывших авторов книги «Мы из Игарки» в город своего детства.

16 августа мы встретились с ним на дебаркадере в речном порту. Знали, что прибывает группа авторов книги «Мы из Игарки» и киносъёмочная группа. Режиссёр Сергей Валентинович Мирошниченко снимал документальный фильм «А прошлое кажется сном». По пути из Красноярска в Игарку делились своими воспоминаниями со съёмочной группой авторы книги Я. В. Почекутов, С. С. Малютин, П. И. Поэтов, М. К. Цехин, О. П. Черноусова, Л. М. Хлебникова, Е. М. Хлебникова, А. Е. Поздеева.

Вместе с киносъёмочной группой в город приехала челябинская журналистка Оксана Сергеевна Булгакова, которая стала автором сценария фильма вместе с С. В. Мирошниченко. Оксана Сергеевна знала многие факты репрессий родителей авторов книги, организаторов её издания. Режиссёр Мирошниченко изначально понимал, что это будет фильм не о детской книге, а о том, что главными строителями заполярного города, «покорителями» просторов необжитого Севера стали раскулаченные крестьяне.

Авторы книги не были готовы тогда к откровениям, во многих продолжал сидеть страх за лишнее сказанное слово. Я помню, что разговоры с Михаилом Кирсантьевичем Цехиным (а Миша Цехин был одним из наиболее активных пионеров, который попал на фото рядом с О. Ю. Шмидтом) так ни к чему и не привели. Он ушёл от разговора о том, что его отец, Кирсантий Петрович Цехин, родившийся в 1895 году в с. Троицке Канского округа Енисейской губернии, завхоз-кладовщик Полярного сектора теруправления ГУСМП в Игарке, был арестован по доносу 4 ноября 1937 г. за участие в контрреволюционной террористической организации. Приговорён «тройкой» УНКВД к высшей мере наказания. Расстрелян в Игарке 9 февраля 1938 г.

Сёстры Хлебниковы рассказали нам откровенно о том, что их отец, Михаил Павлович, уроженец Забайкальской области, арестовывался дважды как зажиточный крестьянин в 1929 и 1930 годах. Сослан с семьёй в Игарку. Здесь работал бухгалтером на мерзлотной станции. За участие на стороне Белой армии в боях с красными партизанами был осуждён 2 сентября 1938 г. и приговорён к расстрелу. Приговор приведён в исполнение 15 октября 1938 г. в городе Красноярске.

Во время съёмок фильма по задумке О. С. Булгаковой авторы книги должны были прочитать свои оригинальные сочинения, которые она нашла в архиве города Троицка Челябинской области (на родине организатора книги А. М. Климова). Бывшие игарчата 30-х годов растерялись, были очень взволнованны. А вот Ольга Петровна Черноусова оказалась не из робкого десятка. Она и писала-то честно, без оглядки на старших. И прочитала так, словно вчера сочинила рассказ, который в книгу так и не вошёл. Вот лишь некоторые отрывки из него: «Я родилась в 1923 г. вблизи г. Красноярска в с. Песчанка. Я жила в середняцко-крестьянской семье. Когда стали создавать колхозы, папа не захотел идти в колхоз. Потом его арестовали и посадили под стражу… Затем нам сказали: «Собирайтесь на Игарку. Я не представляла, что это за Игарка – или зверь, или что другое…

Нас выгрузили в сараи, где раньше делали кирпич. Как только можно представить, как мы жили? Дождь пойдёт – у нас в сарае тоже дождь. К осени состроили четыре барака. Сделали двойные нары. В одном бараке, где мы помещались, было 775 человек». Отец сестёр Черноусовых – Пётр Иннокентьевич – был объявлен врагом народа и арестован в 1940 г., осуждён в 1941 г. на семь лет ИТЛ Красноярским судом. Умер в 1948 г.

В фильме Сергея Мирошниченко мы услышали лишь фрагменты отдельных исповедей авторов книги. Но сюжет фильма был построен большей частью на закадровом повествовании Виктора Петровича Астафьева, который сумел передать душевную боль пострадавших в годы репрессий.

Леопольд Антонович поддерживал как мог авторов книги в эти дни, помогал в поиске знакомых улиц, домов. Конечно, ему уже были известны многие факты репрессий родителей.

Например, мы обсуждали историю семьи Ярцевых. Серёжа Ярцев – один из авторов книги «Мы из Игарки». Он умер от болезни в 1943 г. Его сестра, Нина Александровна, подробно написала в Игарку о своей семье, в которой было семеро детей. Отец, Александр Петрович, окончил духовную семинарию, но позже перешёл со службы на работу счетоводом в Канском районе. Был сослан в Игарку со всей семьёй в 1931 г. Работал бухгалтером на кирпичном заводе, позднее – бухгалтером в «Севенстрое» ГУСМП. Арестован 9 июня 1937 г. и приговорён «тройкой» УНКВД КК к высшей мере наказания. Расстрелян 9 февраля 1938 года в Игарке. Нина Александровна сообщила, что поначалу от семьи принимали передачи в тюрьме. А потом перестали принимать. Но никто так и не сообщил, что случилось с главой семьи.

Леопольда Антоновича заинтересовал факт работы А. П. Ярцева на кирпичном заводе, ведь и сам Леопольд Антонович начинал трудовую деятельность на нём, правда, во время войны. Но оказалось, что кирпичных заводов в Игарке было несколько! Первый, например, был организован Игарским лесопильно-перевалочным комбинатом, на кирпичах даже было клеймо «ЛПК». Один из таких кирпичей мы нашли во время раскопок в районе Медвежьего Лога и сохранили в музее. Скорее всего именно на этом заводе и работал А. П. Ярцев. А позже создавались кирпичные заводы при «Местроме», городском коммунальном хозяйстве.

Мы разыскали и другие сведения о репрессированных родственниках авторов книги. Например, нашли в Баку Назифу Халиуловну Бикмухаметову (Марочкину). Не сразу поведала она нам о том, что её отец, Халиул Гибатулович Бикмухаметов, уроженец Забайкальской области, был раскулачен. Вся семья, а в ней было девять человек, была отправлена в Игарку. Работал конюхом на конном дворе, обвинён во вредительстве и антисоветской агитации, арестован 6 мая 1938 года, а расстрелян 16 июня этого же года в г. Игарке.

Авторы книги дождались выхода детской книги в 1938 году. Но немногие знали, какими трагедиями наполнит это время жизнь их семей. Детство продолжалось – событие следовало за событием. Но в их числе не было известий о судьбе отцов.

Общаясь в те дни с авторами книги, мы хорошо прочувствовали с Леопольдом Антоновичем, что взрослые в Игарке постарались сделать всё для того, чтобы дети не ощущали разницу между сосланными и приехавшими по доброй воле.

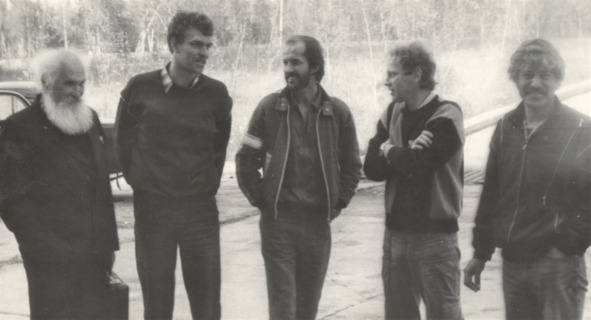

У памятника Ленину в Игарке. Авторы книги «Мы из Игарки» в гостях у игарчан. Слева вторая стоит О. С. Булгакова, выше – Л. А. Барановский. 1984 г.

Учителя, родители, даже чиновники обходили эту тему стороной. Об этом говорил и Виктор Петрович Астафьев в фильме Сергея Мирошниченко «А прошлое кажется сном».

Он вышел в 1987 году, но показали его по телевидению в 1988 году. Это уже было время подвижек в нашем сознании, гласности.

Киносъёмочная группа в Игарке. Слева стоят Л. Барановский

и режиссёр С. Мирошниченко. 1984 г.

Сергей Мирошниченко предоставил слово в фильме не только Виктору Петровичу Астафьеву, но и многим из тех, кто помнил репрессированных отцов, был сам осуждён. Например, Степан Акимович Перевалов – автор книги «Мы из Игарки», главный юный поэт 30-х годов – рассказывает свою историю о том, как 330 студентов ведущих литературных институтов были осуждены в 1942 г. по 58-й статье за политическую неблагонадёжность и заговор против власти. В числе осуждённых по этой статье был и сам Степан Перевалов. В лагерях ему на всю жизнь отбили охоту заниматься литературным творчеством.

Переломным в нашем сознании стал 1987 год. Именно тогда открыто признали факты массовых репрессий в СССР.

Так, 28 сентября 1987 года была создана комиссия Политбюро ЦК КПСС по дополнительному изучению материалов, связанных со сталинскими репрессиями. А 13 августа 1990 года президент СССР Михаил Горбачёв подписал Указ «О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 1920—1950-х гг.».

Наступило время перемен. Пришла открытость и гласность, которые поначалу многие воспринимали с опаской.

1988 год был юбилейным для книги «Мы из Игарки». С момента её появления прошло 50 лет. И мы снова с Леопольдом Антоновичем встречали авторов книги на дебаркадере речного порта. Их было уже семнадцать. К группе добавились авторы Б. Н. Иванов, Н. И. Вебер, Н. А. Окладникова, Е. С. Мутовина и многие другие.

В старой части города на улице Кирова. Слева направо – Н. И. Вебер, Б. Н. Иванов, Л. А Барановский, М. К. Цехин, Я. В. Почекутов. 1988 г.

Экскурсии для них по городу и по старым зданиям проводили мы с Леопольдом Антоновичем. Однажды пришли с Борисом Николаевичем Ивановым на улицу Большого Театра, он всё же вывел нас на бывшее здание школы №1 – дом №24.

Мы все считали его детдомом, ведь после войны здесь жили дети-сироты, здание изменилось внешне, появилась пристройка. Но внутри здания бывшие игарчата сразу увидели родной школьный коридор, даже перила не изменились. Мы с Леопольдом Антоновичем не переставали удивляться тому, как свежи в памяти авторов книги события 30-х годов.

Боря Иванов оказался проворным неслучайно. Он и писал неплохо, и фотографом был отменным. Отец его работал в прокуратуре, купил сыну фотоаппарат и даже брал его тайно на происшествия с собою. Фотографии Бориса Николаевича, которые он привёз в нескольких экземплярах, поразили нас. Иностранные пароходы, улица Экспортная, дети на льдине (обложка для книги «Мы из Игарки»).

Но нас интересовал и ещё один вопрос, который мы не озвучивали при всех. Где же находилась в Игарке тюрьма? Борис был подростком в то время, но с отцом вёл откровенные беседы. Однажды отец рассказал ему правду о том, почему прячет оружие под подушкой: «Не хочу попадать на допросы, потому что знаю, как они проходят». Борис Николаевич показал нам на пустырь за магазином «Рассвет» (улица Кирова).

В этот же период Леопольд Антонович Барановский стал открыто рассказывать о репрессиях, жертвах произвола. Он писал об этом в газетах, рассказывал по местному радио, в интервью приезжавшим в Игарку корреспондентам разных СМИ.

В город устремились многочисленные группы журналистов, представителей обществ ссыльных, которые хотели посетить места спецпереселений и лагеря для заключённых. И все они обращались к Леопольду Антоновичу с просьбой сопровождать их.

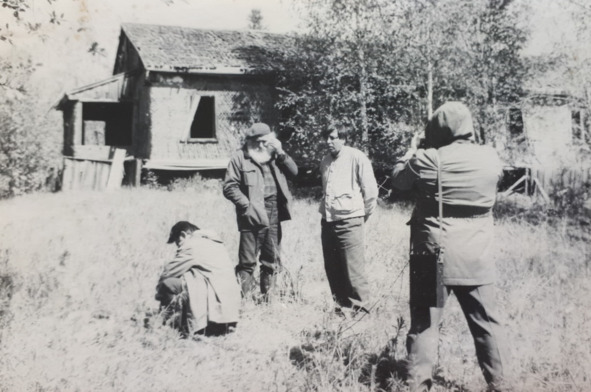

Установка креста в Агапитово. 1990 г.

С латышами он побывал в 1990 году в Агапитово, об этом я уже упоминала. Установленный здесь крест – единственный знак, напоминающий всем о трагедии, которая происходила в 1942—1943 гг. Добираться до заброшенных станков в наше место непросто. Желание побывать на месте захоронения родственников у людей возникает, но сделать они это не могут. Здесь не причаливают теплоходы, добраться можно только летом на лодке.

Труднодоступность бывших мест заключения в наше время особенно остро ощущается. Раньше было много рейсов вертолётов, так как работали экспедиции, рыбозавод даже вывозил рыбу с отдалённых точек. Группы документалистов, журналистов добирались до мест расположения лагерей на вертолётах по согласованию с заказчиком рейса. По-другому было невозможно. Большая часть рейсов в район Ермаково и прилежащей территории с объектами ГУЛАГа, который возводил железную дорогу Салехард-Игарка, выполнялась Игарской геофизической экспедицией. Её руководитель Юрий Георгиевич Зайцев всегда шёл навстречу гостям города. И даже помогал в развитии малого предприятия (МП) «Игарка», которое создавало туристический бизнес.

В подобные поездки приглашали Леопольда Антоновича.

В посёлке Ермаково. Слева – Л. А. Барановский, справа – Ю. Г. Зайцев. 1992 г.

Леопольд Антонович Барановский редко бывал в зонах в период строительства железной дороги (1948—1953 гг.) – только в исключительных случаях, по производственной необходимости, сам ведь находился под контролем комендатуры. Но он знал, что такой объект возводится, был очевидцем многих связанных с этим событий, происходивших в городе. Неудивительно, что именно его просили в 1989—1992 годах сопровождать группы, вылетавшие в район бывшей трассы и лагерей.

В августе 1989 г. Леопольд Антонович вновь становится участником поездки в Ермаково. Об этом мы узнаём из газетного материала В. Монаховой «Солнечный день в Ермаково».

Фрагмент публикации «Солнечный день в Ермаково»

Участники съёмочной группы творческого объединения «Нерв» Центральной студии документальных фильмов заказали вертолёт для проведения съёмок на бывшей трассе железной дороги. В качестве консультанта приглашён Барановский.

Он показал один из самых крупных лагерей в районе Ермаково, где сохранились входные ворота, доска почёта, жилые бараки, вышки, БУР (барак усиленного режима), колючая проволока вокруг зоны. В те времена можно было увидеть многие предметы быта, которые были брошены после ликвидации объекта в 1953 г.

Недалеко от зоны сохранились и паровозы, которые стали теперь главными немыми свидетелями того времени. Именно тогда стали обсуждаться вопросы реабилитации жертв политических репрессий, восстановления в правах тех граждан, которые ещё не прошли этот процесс.

В Игарке появилась комиссия по реабилитации жертв политических репрессий. Возглавил её Леопольд Антонович Барановский.

Нужно ли объяснять, насколько важным было тогда не только восстановление многих людей в правах, но и правдивый рассказ об этом всем, кто давно ждал слова правды. Не секрет, что в Игарке бывших репрессированных было более половины населения.

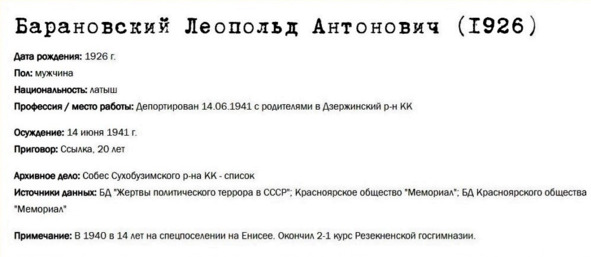

Оказалось, что уже долгие годы Леопольд Антонович составлял картотеку на бывших репрессированных. Он тесно сотрудничал с руководителем Красноярского общества «Мемориал» Владимиром Георгиевичем Сиротининым, обменивался информацией.

В записной тетради Л. А. Барановского, которую мне передал его сын Евгений, нашлось немало подтверждений этого.

Вот одно из них – на иллюстрации, размещённой далее. Фамилия Сиротинин ошибочно написана Леопольдом Антоновичем «Сиротилин». Далее следует перечень фамилий репрессированных в Игарку людей. К уже известным фамилиям, внесённым в картотеку, Леопольд Антонович добавлял новые.

Из записной книжки Л. Барановского

В записной книжке нашли отражение и факты вандализма по отношению к местам заключения на Объекте №503. Барановский пишет: «7—12 ноября 1992 года совершено самовольное разграбление одной из зон (№5) в пос. Ермаково, отнесённой к охранной зоне памятников ГУЛАГа. Возглавлял эту акцию Эрнест Георгиевич Иванов – редактор одного из московских издательств. Об их присутствии на месте свидетельствовали найденные багажные квитанции с рейса Москва-Игарка (указаны номера). Ими причинён ущерб: спилен один из трёх кедров напротив карцера, выпилены двери в карцере, спилены ворота, представляющие определённую ценность как ручная работа зэков, выломаны несколько нар». Подобные факты вандализма бывали нередкими. Но вот отношение к ним бывало разным – от осуждения до циничных насмешек.

В 1993 году Л. А. Барановский сдал всё хранилище данных о репрессированных в Игарский краеведческий комплекс.

В 2013 году я делала подробное описание этой картотеки для музея. На тот момент, конечно, уже была размещена информация на сайте Красноярского общества «Мемориал» – мартиролог, репрессивные акты, аресты, осуждения, документы о реабилитации и другое.

Было понятно, что многие игарчане из числа несправедливо осуждённых были знакомы Леопольду Антоновичу. Поэтому он делал об этом особые отметки, они касались деталей судьбы именно этих людей.

В данных Мемориала и картотеки Барановского нет расхождений. Но картотека содержит информацию о людях, которые не включены в списки репрессированных, так как эта база касается только Красноярского края. В Игарке же, как известно, было много ссыльных из других регионов. И если вы попытаетесь найти данные на немцев из Поволжья, жителей Латвии или Литвы, вы не найдёте на сайте Мемориала подобных данных.

Впрочем, о самом Леопольде Антоновиче Барановском, а также персоналиях, известных по публикациям, сведения внесены. Вот такая информация размещена, например, в общероссийской базе данных о жертвах политических репрессий:

Информация о депортации Л. Барановского

Не могу не коснуться темы массового террора 1937—1938 гг., который получил в истории название Большого террора. Это принципиальный вопрос, который со временем уходит снова в забытье, что позволяет многим говорить, что никаких расстрелов в Игарке не было. Я столкнулась с подобными высказываниями в последние годы. И задумалась над тем, а как доказать обратное обычным гражданам, которых не коснулись репрессии и которые очень ревностно относятся к репутации советского государства, его гуманных устоев.

В то время Леопольд Антонович мало рассказывал о том, что ему известно. Только то, что архивы открывают неохотно, что Сиротинину удалось уже увидеть многие важные документы. Но получить их копии сложно. Тогда я впервые услышала фамилию следователя Курбатова, который давал показания органам КГБ о своей деятельности в НКВД в г. Игарке в 1939 г. Об этом же «главе игарских чекистов» писал в «Трёх новеллах об Игарке» известный журналист Р. Горчаков. Он приводит фразу Курбатова, обращённую им к собственным подчинённым: «Пока полностью не вычистим отсюда ленинградский костяк, толку с нашей работы в Игарке не будет». Как оказалось, не зря Барановским упоминалась фамилия Курбатова. Но узнать всей правды Леопольду Антоновичу так и не довелось…

ГЛАВА IV. УЗНАТЬ ПРАВДУ В ПАМЯТЬ О БАРАНОВСКОМ

Всё тайное рано или поздно становится явным. И узнать хотя бы часть того, что происходило с людьми, когда их осуждали безвинно, по доносам и клеветническим наветам, нам всем необходимо. В память о пострадавших. Я подготовила эту главу в память о Леопольде Антоновиче, который хотел узнать истину.

Уверена по собственному печальному опыту, нам не суждено докопаться до корней, до самого дна этой трагедии. Архивы открывают только по запросу родственников, а если никто ничего не запрашивал, а я знаю подобные примеры, обнародовать каждый факт репрессии не будут. По истечении 75 лет дело в архиве просто можно списать! Когда говорят о жертвах политических репрессий, я понимаю, что установить всех поимённо могли бы только палачи, те, кто чинили расправу, кто прятали концы в воду. А досталась эта участь поборникам справедливости, тем, кто переживает за отечество, своих родных, друзей и всех тех, кто несправедливо пострадал.