Полная версия

Чесма православная. Очерки прошлого и настоящего православных храмов Чесменского района Челябинской области

Члены причтов наряду с прихожанами делали пожертвования на нужды российской армии и флота во время РЯВ и 1 МВ. Так, в опубликованных Сведениях о пожертвованиях, поступивших в Консисторию на нужды действующей армии на Дальнем Востоке и на усиление военного флота за июль 1904 г. указаны причты Березинского и Углицкого поселков, перечислившие 111 рублей 54 копейки [64].

С началом 1 МВ, официально называемой второй Отечественной войной, решением XV общеепархиального съезда Духовенства Оренбургской епархии12 все церкви должны были отчислять на нужды российской армии 2% от валового дохода церквей. Все священно- церковнослужители епархии отчисляли на эти цели 2% от своего жалования. Кроме этого 5—6 декабря 1914г. Святейшим Правительствующим Синодом был объявлен Всероссийский церковный сбор пожертвований. За два дня приходами Оренбургской епархии было собрано более 100000 рублей [65].

Наряду с частыми сборами денежных средств для многих семейств священно- церковнослужителей одной из основных статей расхода были затраты на обучение детей. Как правило, сыновья священников и псаломщиков обучались в духовных училищах епархии и в Оренбургской духовной семинарии. Само обучение в этих учебных заведениях было бесплатным, но содержание учащихся стоило довольно дорого. Так, полный пансион (проживание, питание и одежда) в Оренбургской духовной семинарии обходился родителям в 150 рублей в год, а полупансион (проживание и питание) – 120 рублей [66].

Размер формально назначенного жалования большинства причтов Оренбургской епархии был сопоставим с жалованием мелких чиновников, служащих почты, учителей младших классов, получавших около 20 рублей в месяц. Однако реальные доходы священно- церковнослужителей были значительно меньше, что приводило к обнищанию их семейств. Это вынуждало епархиальное начальство ходатайствовать о назначении жалования беднейшим причтам за счет епархиальных сумм. В январе 1915г. был опубликован список беднейших приходов епархии, причтам которых жалование «от общества» заменялось на жалование, выплачиваемое за счет средств епархии. В их числе оказался и приход Михаило-Архангельской церкви пос. Тарутинский. Новое жалование причта составляло 400 рублей в год [67].

С 1 января 1917г. начался постепенный перевод причтов на выплату жалования из казны13. Размер жалования для причтов приходов пос. Березинский и Чесменский был определен в размере 392 руб. в год [68].

После революции и гражданской войны причты получали свое жалование исключительно за счет средств прихожан.

ЦЕРКОВНЫЕ СТАРОСТЫ

Церковные старосты играли особую роль в повседневной жизни станиц и поселков. Наряду с атаманами и почетными судьями они принимали участие в урегулировании конфликтов, связанных с взаимоотношениями причтов и прихожан, выступали посредниками между священно- церковнослужителями и поселковыми правлениями в решении приходских вопросов и бытовых проблем причетников. Церковные старосты контролировали движение приходских капиталов, нередко возглавляли строительные комитеты, обеспечивали закуп свечей и ладана на епархиальных свечных заводах, вели переговоры с подрядчиками о сроках выполнения ремонтно-строительных работ, а также о размерах оплаты их труда. Следует особо отметить, что вся работа церковных старост велась на безвозмездной основе.

Поэтому епархиальные власти с особым вниманием относились к подбору старост. Распоряжения о их назначении и отстранении от должности утверждались епископом наравне с распоряжениями о перемещениях священно- церковнослужителей.

Подчеркивая особую роль церковных старост, Консистория указывала:

«… епархиальным начальством предписывается о.о. благочинным епархии разъяснять причтам и прихожанам подведомственным им округов, что должность церковного старосты есть должность почетная, проходимая безвозмездно, исключительно из усердия к храму Божию, и поэтому на нее избираются люди, известные христианским благочестием и преданностью Св. православной Церкви. Такие люди почитают за честь служить храму Божию, и с любовью, как чистую жертву Богу, приносят Церкви православной, своей матери, труды свои и досуги совершенно бескорыстно, не только не получая за это платы, но напротив всячески помогая ея благолепию и благоустроению от своих щедрот по мере сил и возможности…»14.

Церковные старосты избирались собранием прихожан на 3 года. Кандидатура старосты, согласованная с атаманом поселка, подлежала обязательному утверждению Консисторией.

В своей деятельности церковные старосты руководствовались высочайше утвержденной 12 июня 1890 «Инструкцией церковным старостам», согласно которой несли судебную ответственность за растрату церковного имущества.

На должность церковных старост не могли быть назначены «сидельцы казенных винных лавок». В то же время владельцы таких заведений могли стать церковными старостами. Вступающие в должность церковные старосты принимали присягу в присутствии благочинного.

В поселках ОКВ на должность церковных старост, как правило, избирались находящиеся на выслуге представители казачьего сословия. Но были и исключения. Так, церковными старостами Никольской церкви пос. Чесменского избирался купец Дмитрий Иванович Харитонов, а Петропавловской церкви Углицкого поселка – купец (по др. источникам – мещанин) Иван Иванович Протопопов.

Инструкция церковным старостам 1890 г.

Личные и деловые качества церковных старост способствовали их повторному переизбранию на занимаемую должность. И такое происходило, зачастую, неоднократно. Церковные старосты Никольской церкви в пос. Чесменский казак Василий Дмитриевич Некрасов и Христорождественской церкви в пос. Березинский урядник Иван Елисеевич Соколов избирались на четыре трехлетия. По три срока подряд церковными старостами служили в Петропавловской церкви пос. Углицкий урядник Иван Иосифович Евченко (в), а в Михаило-Архангельской церкви пос. Тарутинский – казак Михаил Васильевич Исаев.

Основными формами поощрения труда церковных старост служили Архипастырские благословения и епархиальные грамоты «за полезно-усердные труды по благоукрашению и устройству Церквей Божьих». В исключительных случаях церковные старосты удостаивались благословения Святейшего Синода. Такого благословения с вручением соответствующих грамот были удостоены в 1877г. церковный староста Христорождественской церкви в пос. Березинский Николай Пономарев и в 1899г. – церковный староста Петропавловской церкви в пос. Углицкий Артемий Баев (ОЕВ. №24, 1899г.). Еще реже церковные старосты награждались государственными наградами.

Институт церковных старост был сохранен после революции и гражданской войны.

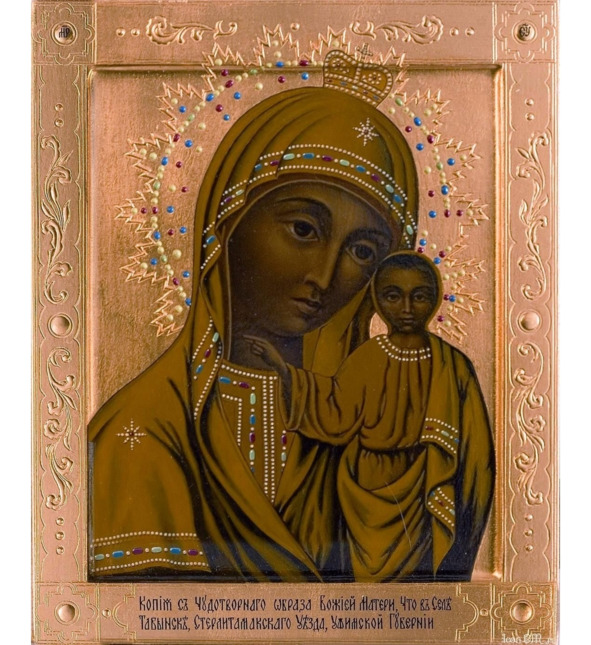

ТАБЫНСКАЯ ИКОНА БОЖЬЕЙ МАТЕРИ

Главной святыней Оренбургской епархии и Оренбургского казачьего войска по праву считалась чудотворная Табынская икона Божьей Матери. История этой иконы на протяжении веков была овеяна легендами и преданиями, с ней связывали свои надежды на чудесные избавления от бедствий многие поколения жителей Оренбургской губернии.

По мнению историков православия, первое явление чудотворной иконы произошло в конце XVI в. Как гласит легенда, в 9 пятницу после Пасхи иеродьякон Амвросий обнаружил икону около двух родников в окрестностях села Табынского. Второе явление чудотворной иконы произошло в 1765г. в том же самом месте, где она появилась впервые:

«…Три пастуха башкира пасли скотину у соленых ключей и увидели на камне икону Божией Матери. Они бросились рубить ее топором, говоря: „Вот русский Бог“ и раскололи икону на две части. За такое святотатство пастухи ослепли. Стали плакать и молиться: „Не уйдем, пока нас русский Бог не исцелит“ Самый молодой башкир из них 14—15 лет особо сильно молился и прозрел. Он подвел своих товарищей к соленому источнику. И они, каясь в содеянном, умывали глаза соленой водой и милостью Богородицы прозрели. С этих пор вода в источнике стала святой. Тем временем жители Богоявленского завода стали волноваться о скотине и побежали к соленым ключам и обрели чудотворную икону, о которой было известно по старинному преданию. Перенесли икону в свою церковь, но утром икону не обнаружили. Она чудесным образом оказалась в Табынском храме. Известно, что молодой башкир принял святое крещение и, проводя особую подвижническую жизнь, умер в возрасте 130 лет во время крестного хода в г. Челябинске…» [73].

С 1856г. была установлена традиция ежегодно 7 сентября приносить Табынскую икону Божьей Матери в Оренбург. Позже святыню стали «носить» по всей епархии. Маршрут ее движения по приходам ежегодно утверждался епископом. Он выстраивался таким образом, чтобы 7 сентября, накануне празднования Рождества Пресвятой Богородицы, она обязательно вносилась в Оренбург. В храмах столицы губернии она находилась до 22 октября. После чего икона вновь отправлялась в село Табынское [74].

Список чудотворной иконы Табынской Божьей матери

Например, 11 июня 1900г. икона торжественно была вынесена из с. Табынского, 29 сентября ее встречал г. Верхнеуральск, 6 августа святыне поклонялись в пос. Чесменский, а 7 сентября икона со всеми почестями была внесена в г. Оренбург [75].

Куда бы не приносилась икона, везде торжественно звонили колокола местных храмов, жители поселков выходили навстречу святыне далеко за околицу. С молитвами и песнопениями икона вносилась казаками в поселок. Она обязательно обносилась вокруг населенного пункта, а затем ее устанавливали в местном храме. Обязательным элементом церемонии встречи и проводов иконы было «слово», с которым настоятель храма обращался к прихожанам. Примером такого «слова» могла бы стать проповедь священника Иоанна Разсыпинского, произнесенная 07.09.1890г. в Оренбурге:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Шалагин А. История православия Чесменского района. – г. Челябинск, 2013, 135с.

2

Частично автономное структурное подразделение епархии.

3

Оренбургскую и Самарскую

4

Исключением является каменная церковь в укреплении Михайловском, которая была возведена за счет средств прихожан.

5

Шалагин А. В. Из тетради краеведа: – г. Челябинск, 2016. -288 с., с.225—226.

6

Единоверческие церкви – одна из форм компромисса между официальным православием и старообрядчеством. Единоверческие церкви считались паствой РПЦ.

7

Одно из направлений буддизма.

8

И. Харитонов по своему происхождению был калмыком; получив специальное образование в Читинском центральном миссионерском училище, 14 лет проработал миссионером в Забайкальской епархии.

9

В ОКВ 1 пай составлял 30 десятин.

10

Шалагин А. В. Из тетради краеведа:—Челябинск,2016.-288 с., с.227—229.

11

Казанско-Богородицкий Кафедральный собор был освящен в 1895г. Стоимость строительных работ составила 400000 рублей. Собор был разрушен 19 мая 1932г.

12

Съезд открылся в Оренбурге 16 августа 1914г.

13

В данном случае речь идет о переводе духовенства всех религий на государственную систему начисления жалования.

14

ОЕВ. №11 от 15.03.1912г.