Полная версия

Чесма православная. Очерки прошлого и настоящего православных храмов Чесменского района Челябинской области

Определением Святейшего Синода №308 от 19—28 февраля 1885г. были утверждены единые для всей РПЦ штатные нормативы. В приходах с численностью мужского населения не менее 700 человек в причт включались одна должность священника и одна должность псаломщика (дьячка). В тех приходах, где число населения мужского пола превышало 700 человек, дополнительно вводилась должность дьякона [28].

Содержание причтов, как правило, возлагалось на прихожан. Поэтому введение новых должностей ложилось дополнительным бременем на общество. Из-за этого выше упомянутые нормативы соблюдались только в богатых приходах, где могли содержаться сразу несколько приходских штатов. За всю историю православных храмов Чесменского района четко были определены только два случая, когда в церквях одновременно служили штатные дьяконы и псаломщики. Это произошло в 1863—1867 гг. в церквях поселков Чесменский и Березинский. Во всех остальных случаях дьяконы служили на псаломнических должностях.

До 1869г. в состав церковного причта входила также должность просфорни. Занимаемое эту должность лицо пользовалось всеми правами причетников и получало жалование из капиталов причта. Позже эта должность была исключена из штата священно- церковнослужителей, организация просфоропечения было отнесена к обязанностям священника, жалование присфорням стало выплачиваться из церковных сумм. Просфорнями назначались, как правило, вдовы или девицы духовного звания. Но в ОКВ нередкими были случаи, когда просфорнями становились казачьи вдовы. Таковыми, например, были просфорни Никольской церкви в пос. Чесменский Варвара Ефимовна Горбунова и Евдокия Никитична Брябрина, в Христорождественской церкви пос. Березинский – Мария Алексеевна Жукова, а в церкви пос. Углицкий – Марфа Дмитриевна Кузнецова.

Из-за отсутствия собственной семинарии в Оренбургскую епархию на должности священников нередко приглашались выпускники Духовных семинарий из других епархий. В частности, выпускником Владимирской семинарии был священник церкви пос. Березинский Платон Федорович Соколинский; Орловскую семинарию окончил первый священник Петропавловской церкви в пос. Углицкий Семен Иосифович Семенов; выпускниками Уфимской семинарии были священники Николай Семенович Тимашев, Александр Егорович Боголюбов, Иосиф Львович Левицкий, Иван Филиппович Юстов и Михаил Иванович Пономарев; Ярославскую семинарию окончил священник Никольской церкви в пос. Чесменский Николай Андреевич Завьялов, а Симбирскую – священник Михаило-Архангельской церкви в пос. Тарутинский Филипп Петрович Юстов.

Здание Оренбургской духовной семинарии. После ее закрытия здесь размещались Оренбургское военное авиационное училище и музей космоса, с 1995 г. – Оренбургский кадетский корпус.

По традиции РПЦ священно- церковнослужение было семейным делом. История знает немало примеров, когда в храмах служили представители разных поколений одной семьи. Но нередкими были случаи, когда по различным обстоятельствам в духовенство поступали представители других сословий. Священниками и псаломщиками становились учителя, военные, чиновники… Так, священниками Никольской церкви в пос. Чесменский служили Федор Алексеевич Некрасов – в прошлом боевой офицер и судебный стряпчий, Александр Александрович Матушкин – сын войскового старшины ОКВ, студент Казанского университета, Андрей Кузьмич Тихонов – учитель казачьих школ. В Петропавловской церкви пос. Углицкого служил бывший школьный учитель Григорий Афанасьевич Киселев, а в Христорождественской церкви пос. Березинский – в прошлом учитель народного училища Георгий Антонович Антонов.

Оренбургская Духовная семинария была открыта лишь в 1884г. Это частично сняло остроту кадровой проблемы, но не решило ее: лишь 25 – 44% выпускников семинарии становились священниками [29].

В 1899 – 1910гг. в Оренбургской епархии число вакансий, или, как их называли в то время, праздных мест, священников составляло от 45 до 227, дьяконов – от 2 до 50, псаломщиков – от 38 до 272 [30].

Например, в 1904г. числились вакансии священника и псаломщика в Петропавловской церкви пос. Углицкий; в январе-марте 1905г. пустовало священническое место в церкви пос. Березинский; в 1911г. почти полгода не было псаломщика в церкви пос. Углицкий; в 1916—1917гг. так же имелись «праздные места» псаломщиков в церквях пос. Тарутинский и пос. Чесменский.

Кадровая проблема особо обострилась в годы гражданской войны. Часть священников погибла от рук противоборствующих сторон, немало священников и псаломщиков перешло на сторону «белых» и покинуло свои приходы. Так, в 1919г. вместе с отступающими частями атамана А. И. Дутова приход пос. Чесменский покинул священник А. К. Тихонов.

РАСКОЛ И ИНОВЕРИЕ

Раскол составлял одну из основных проблем Оренбургской епархии. Это явление, по свидетельству Н. М. Чернавского, было весьма болезненным, достигая по численности 115 000 человек. Причины раскола были многогранны, но главной из них служило малое число православных церквей в епархии в 1840-1870-ых гг. Н. М. Чернавский писал:

«… понятное дело, что жители в таких селениях подолгу оставались без удовлетворения важнейших христианских треб, от чего младенцы умирали без крещения, возрастные – без покаяния, а все вообще лишены были спасительного назидания христианского богослужения и проповеди церковной. В то же время, этим обстоятельством искусно начали пользоваться непризванные учителя – вожди раскола, которые неудовлетворенному религиозному чувству преподносили свое измышленное учение и богослужение, с большим успехом уловляя в свои сети православных чад Церкви» [31].

Среди раскольников, которых в официальных епархиальных документах нередко именовали сектантами, были сторонники различных течений старообрядчества: «раскол часовенного толка», «раскол нетовского толка», «безпоповская секта», «старо-поморцы» и пр., а также последователи различных христианских сект – баптисты, «австрийское согласие», мормоны, штундо-баптисты и др.

Журнал «Старообрядец» стал выпускаться в 1906 г.

Особо следует сказать о деятельности запрещенной в России секты скопцов, последователи которой возводили операцию оскопления в степень богоугодного дела. Деятельность секты охватывала многие губернии Центральной России и Сибири. Регулярно скопцы объявлялись и в Оренбургской губернии. Так, весной 1874 г. эмиссары секты прибыли в Челябинск, где «прооперировали» 12 человек. Потом был Златоуст, там оскоплению подверглись 20 православных. В Уфе через руки «операторов» прошло 30 человек. Схваченные властями эмиссары секты, «умерщвлявших плоть для спасения души», были осуждены и сосланы на вечное поселение в Сибирь.5

Наиболее остро проблема раскольничества стояла в среде крестьянства. На территории, занимаемой ОКВ, это явление, хотя и имело место, но было не столь распространенным. Так, например, в приходе Михаило-Архангельской церкви пос. Тарутинский в 1878г. из 1473 человек прихожан раскольниками считались 43 человека. Все они принадлежали к так называемым раскольникам поморской секты и проживали в приписанном к Тарутинской церкви пос. Берлинский [32].

Наряду с исполнением своих прямых обязанностей на священников возлагалось привидение к присяге должностных лиц станичных и поселковых правлений, а также учителей казачьих школ. При этом священники были обязаны следить за тем, чтобы на эти должности не назначались сторонники старообрядчества. В случае выявления таких фактов «…раскольников перед присягой необходимо через церковный суд приводить к очищению и принимать присягу в православной вере» [33].

Раскольниками в Оренбургской епархии признавались и сторонники других религий.

По официальной статистике, на 100 душ православных и единоверцев6 в уездах Оренбургской губернии приходилось душ других исповеданий: в Оренбургском – 40,7; в Верхнеуральском – 67,6; в Орском – 292,9; Троицком – 21,7; Челябинском – 23,1. Средний показатель по губернии составлял 32,1 [34].

Епархиальное начальство одним из направлений повседневной работы приходских священников определило «присоединение к православию» раскольников и иноверцев. В свое очередь настоятели храмов ежемесячно информировали Консисторию о результатах своей миссионерской работы. Так, в отчете за март 1911г. отмечено:

«… священником станицы Березинской Константином Юдиным присоединены к православию башкир деревни Байрамгуловой Орского уезда Мурзабай Мухаметов Дусалин, 21г. (28 марта 1911 года) и дочь башкира деревни Бильаловой Орского уезда, Бадрея Махьянова Насырова, 13 лет (29 марта 1911 года)…» [35].

Особую тревогу у епархиального начальства вызывали тенденции перехода ранее крещеных в православии жителей губернии в религии своих предков. Главным образом, наблюдался переход крещеных нагайбаков в ислам и крещеных калмыков в ламаизм7.

Большинство приходов, рассматриваемых в настоящей работе, создавались в поселках, заселенных в момент своего создания в т.ч. и крещеными калмыками упраздненного Ставропольского калмыцкого войска. В Березинскую станицу было переселено 95 калмыков, в Чесменскую – 46, в Тарутинскую – 38 [36]. Положение переселенных калмыков, вынужденных жить разрозненно в среде русских казаков, было крайне сложным. Они вырождались. Н. М. Чернавский по этому поводу писал:

«… принужденные жить разбросанно по русским селениям, несчастные калмыки не могли сблизиться с русскими крестьянами, чуждались уже потому, что их грубый фетишизм, крайняя нечистоплотность, едение погани и пр. возбуждали в казаках невольное чувство отвращения. Было, однако, очевидно, что возбужденное в калмыках религиозного христианского чувства и привитие к ним христианских взглядов и обычаев, искоренив в них языческие чувства и привычки, могли бы составить как бы переходной мост к взаимопониманию и положить начало к их возрождению» [37].

Во второй половине XIX в. священники церквей, располагавшихся на территории ОКВ, опираясь на административную поддержку поселковых и станичных правлений, сдерживали стремление калмыков к возвращению в ламаизм. Однако большинство исследователей отмечают, что православие калмыков было мнимым: большинство из них тайно совершало ламаистские обряды и ритуалы.

Ситуация существенно изменилась после революции 1905 года. Высочайше дарованная свобода вероисповедания привела к усилению раскола и центробежным тенденциям в православии. Это заставляло руководство Оренбургской епархии искать новые формы миссионерской работы. В 1905 – 1917гг. широкое распространение получили внебогослужебные беседы, религиозно-нравственные чтения, диспуты со старообрядцами и т. д.

Для миссионерской работы среди калмыков в 1914г. на должность окружного миссионера был приглашен опытный священник Иоанн Харитонов8, в обязанности которого входил надзор за православными калмыками, проживавшими в 23 поселках ОКВ, в т. ч. Чесменском, Березинском и Тарутинском. Согласно отчету миссионера, в 1915г. в пос. Березинский было 17 калмыцких дворов, количество калмыцкого населения – 79 чел., все православного вероисповедания, колеблющихся и отошедших от православия не было. В поселке Тарутинский – 10 калмыцких дворов, население – 47 чел., все отошли от православия в ламаизм. В поселке Чесменский – 1 калмыцкий двор, население – 3 чел., все православные. Массовый отход калмыков пос. Тарутинский от православия миссионер объяснял экспедицией профессора А. М. Позднеева, организованной в 1911г. «… для проверки ходатайства калмыков о переходе в ламаизм». Маршрут этой экспедиции пролегал в т.ч. и через пос. Тарутинский [38].

К этому добавлю, в 1915г. по инициативе руководителей калмыцких общин для изучения тибетской грамоты и ламаистской религии в Тибет был направлен казак Тарутинского поселка Василий Шархалев. Планировалось, что после возвращения из Тибета он станет первым буддийским священником на территории ОКВ [39].

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПРИХОДОВ, ЖАЛОВАНИЕ ПРИЧТОВ

Содержание и текущее финансирование приходских церквей целиком лежало на церковно-приходских попечительствах. Согласно высочайше утвержденному 02 августа 1864г. «Положению о приходских попечительствах при православных церквах» приходские попечительства были обязаны заботиться:

«1. о содержании и удовлетворении нужд приходской церкви и об изыскании средств для производства нужных направлений в церковных строениях и для возведения новых взамен пришедших в упадок;

2. о том, чтобы приходское духовенство пользовалось всеми представленными ему средствами содержания, а в случае недостатка сих средств об изыскании способов для увеличения оных;

3. об обустройстве домов для церковного причта;

4. об изыскании средств для учреждения в приходе школы, больницы, богадельни, приюта и др. благотворительных заведений, устройство и заведение коих лежит также на обязанности попечительства;

5. вообще об оказании бедным людям прихода в необходимых случаях возможных пособий, также о погребении неимущих умерших и о содержании в порядке кладбищ» [40].

В редких случаях часть затрат по содержанию церквей и причтов осуществлялась за счет ОКВ. Например, за счет войсковых сумм выплачивалось жалование причту Никольской церкви в пос. Чесменский [41]. Наряду с этим войсковое начальство относило обязанности по ремонту и содержанию общественных домов и квартир, занимаемых причтами, охрану церквей, заготовку топлива для церквей и причтов к обязательным повинностям казаков [42].

Определением Святейшего Синода №9 от 24 декабря 1876г. были четко разграничены источники, составляющие доходы церкви и капиталы причта [43].

К доходам церквей относились кружечные и кошельковые сборы; доходы от продажи церковных свеч и восковых огарков; доходы от сдачи в наем движимого и недвижимого имущества, принадлежащего церкви; целевые пожертвования на нужды церкви, в т.ч. на строительство и ремонт церковных зданий; мелочные и случайные поступления, в т.ч. от продажи пришедшего в ветхость церковного имущества, старых окладов икон, облачений и пр.

Капиталы причта составляли жалование, размер и форма которого определялся, как правило, решением сходов прихожан; проценты с постоянного капитала причтов, направляемые в пользу всего причта или содержание сверхштатного члена причта; пожертвования, которые по воле жертвователя предназначались для постройки или покупки домов для причта.

Доходы церквей и капиталы причта подлежали обязательному отражению в приходно-расходных книгах и клировых ведомостях церквей. Церковные средства хранились в специальных ящиках, ключи от которых находились у церковных старост.

Для понимания реальных доходов церквей и причтов важно учитывать уровень розничных цен в Оренбургской губернии того времени. В 1879г. фунт ржаного хлеба стоил 1,2 копейки, фунт говядины 1 сорта – 6 копеек, а дом в Оренбурге с землей и надворными постройками – 130—150 рублей [44].

Одной из основных статей доходов приходских церквей была т.н. свечная операция. Суть ее сводилась к тому, что закупаемые церквями у поставщиков свечи перепродавались прихожанам. Продавались и свечные огарки, которые использовались жителями поселков в бытовых целях. До начала 1890-ых гг. церкви имели возможность закупать свечи у различных поставщиков. Однако в 1891г. была высочайше утверждена инструкция, согласно которой:

«… все церковные старосты должны непременно покупать свечи, ладан и деревянное масло только в епархиальных свечных заводах и их складах и туда же сдавать огарки… Виновные в нарушениях будут подвержены ответственности и увольнению от должности» [45].

В Оренбургской епархии было 3 свечных завода, располагавшихся в Оренбурге, Челябинске и Уральске. Церкви поселков Березинский, Тарутинский, Чесменский, Углицкий, а позднее и Порт-Артурский, были обязаны закупать свечи на Челябинском свечном заводе. Ежегодно эти церкви закупали более 4 пудов свечей каждая [46].

Доходы от продажи свечей и свечных огарков прихожанам в 1870-ых гг. в приходах Чесменского, Тарутинского, Углицкого и Березинского поселков не превышали 100 рублей в год. А с утверждением выше названной инструкции ежегодные «свечные» доходы церквей возросли до 250 – 300 рублей [47].

Другой статьей доходов церквей служили кружечные и тарелочные сборы, размер которых во многом зависел от благосостояния прихожан и их отношения к причту. В этом отношении показательными являются доходы Петропавловской церкви пос. Углицкий: в 1888г. кружечные и тарелочные сборы составили 209,93 рубля, а в 1916г. – 1725 рублей [48].

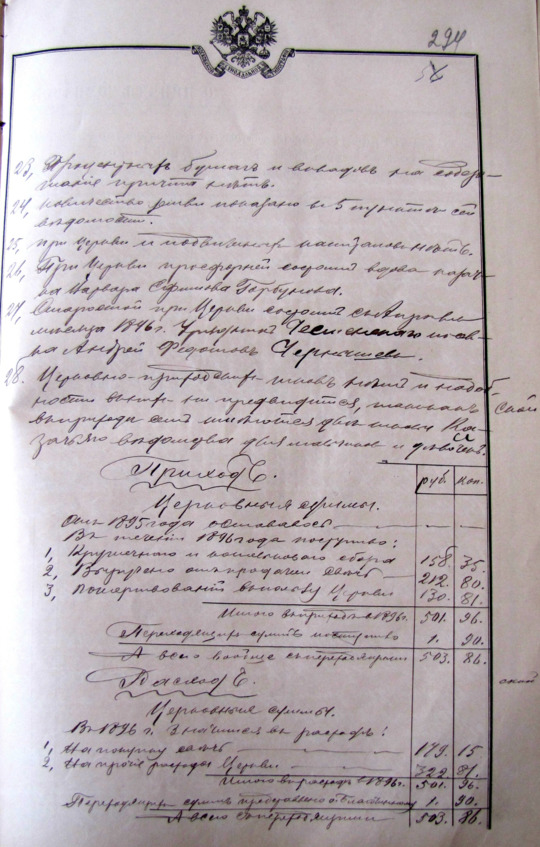

Фрагмент клировой ведомости Св. Никольской церкви в поселке Чесменский, 1896 г.

В доходы церквей включались и различного рода пожертвования, размер которых, как правило, был небольшим. Но случались и крупные пожертвования в пользу церкви. Так, в 1916г. 500 рублей на нужды Петропавловской церкви в пос. Углицкий пожертвовали казак Углицкого поселка Степан Костенко, церковный староста Иван Евченко (в) и Углицкое общество потребителей [49]. В том же 1916г. в доход Михаило-Архангельской церкви в пос. Тарутинский поступило «на вечное поминовение… Троицкого мещанина Димитрия Урневского» 500 рублей [50].

Основными статьями расходов приходских церквей являлись закуп свечей, покупка муки, ладана, вина и деревянного масла. Наряду с этим все церкви епархии были обязаны ежегодно перечислять денежные средства на нужды духовных училищ, располагавшихся в Оренбурге, Челябинске и Уральске. Например, в 1885г. на содержание Челябинского духовного училища Христорождественская церковь в пос. Березинский, Михаило-Архангельская церковь в пос. Тарутинский и Никольская церковь в пос. Чесменский перечислили по 50 рублей каждая [51].

Кроме этого за счет церковных доходов оплачивалась подписка на различные рода религиозные издания для церковных библиотек, работы по ремонту церквей, а также выплачивалось жалование просфорням, размер которого в каждом приходе был различным. Например, в Христорождественской церкви пос. Березинский:

«Печением просфор занимается казачья дочь девица Баева Евдокия Александрова, получает за труды 10 руб. в год из церковных сумм и более ничем не пользуется, ни сбором по приходу, ни квартирой от общества, а печение просфор производит, и помещение, и содержание из пищи пользуется от священника…» [52].

Жалование причтам, как правило, выплачивалось по приговорам собраний жителей поселков. Именно собрания определяли форму и размер жалования священников и церковнослужителей. В пос. Березинский на начальном этапе функционирования Христорождественской церкви на содержание причта выделялось 500 пудов ржи ежегодно [53].

В пос. Тарутинский причту жалование выплачивалось наличными деньгами 200 рублей и хлебным сбором около 60 пудов в год [54]. Независимо от формы и размеров жалования во всех приходах оно выплачивалось несвоевременно и в неполном объеме. Исключение составлял Чесменский приход, где жалование причту выплачивалось регулярно за счет войсковых сумм.

Епархиальное начальство, учитывая особенности отдельных приходов и складывающиеся на местах взаимоотношения между причтами и прихожанами, выступало с ходатайствами о назначении жалования причтам за счет епархиальных средств. Именно из-за проблем с выплатой прихожанами жалования причту Петропавловской церкви Углицкого поселка специальным Указом Святейшего Правительствующего Синода №6 от 09 июля 1899г. было разрешено выплачивать жалование причту из епархиальных сумм в размере 392 рубля в год [55].

Наряду с обязательным жалованием причт мог получать и дополнительную оплату за счет добровольных пожертвований, направляемых по желанию жертвователей на нужды причта. Так, например, причт Никольской церкви пос. Чесменского в 1901г. помимо жалования в 180 рублей получил «добровольных приношений для причта деньгами 300 руб. и хлебом 40 пудов» [56].

Другим источником доходов причтов должны были стать земельные наделы, выделяемые станицами во временное пользование. По положению от 17.12.1875г., священно- церковнослужители должны были пользоваться паями, определенными 131 и 132 ст. XII т. 2ч. Устава о благоустройстве казачьих селений: по 4 казачьих пая9 – протоиреи, по 2 пая – священники, по 1,5 пая – дьяконы и по 1 паю – дьячки и псаломщики [57]. Однако на практике земельные паи выделялись крайне неохотно. Поэтому доходы причтов от земли были непостоянными и малозначительными – не более 25—30 рублей в год.

Материальное положение причтов значительно ухудшалось в неурожайные годы. В такие периоды финансовую поддержку причтам Оренбургской епархии оказывали другие епархии РПЦ, денежные средства поступали и от Святейшего Синода. Так, в 1912г. на помощь наиболее нуждающимся священно- церковнослужителям, пострадавшим от неурожая 1911 года, Святейшим Синодом было выделено 6000 рублей. За счет этих средств материальная помощь была оказана священнику Чесменского прихода Константину Покровскому – 30 руб., псаломщику Чесменского прихода Василию Воронцовскому – 10 руб., псаломщику Углицкого прихода Аполлинарию Смирницкому – 20 руб., псаломщику Березинского прихода Сергею Щербакову – 15 руб. [58].

К слову замечу, голодные годы в Оренбургской губернии случались довольно часто. Одним из самых сложных оказался период 1891—1892гг. Тогда в Оренбургской епархии голодало более 53000 человек. Помощь голодающим оказывали государственные органы, власти ОКВ, благотворительные организации. Епархиальный комитет помощи голодающим был создан и при Оренбургской Консистории. Собранные им средства направлялись в приходы для поддержки голодающих прихожан. В январе 1892г. в Чесменский приход было направлено 170 руб., в Березинский – 100 руб. В марте того же года епархиальный комитет дополнительно направил в Чесменский приход 300 рублей. 150 рублей было направлены приходу Петропавловской церкви пос. Углицкий [59].

Серьезным испытанием для приходов епархии были и пожары, уничтожавшие деревянные церкви. Случались они часто. Средств на возведение новых храмов в короткий срок в приходах зачастую не хватало. Чтобы собрать необходимые капиталы, войсковое начальство поощряло командирование казаков в «экспедиции» по городам и поселкам епархии для сбора средств. Именно так собирались средства на строительство новой церкви в пос. Полтавский Великопетровской станицы, где Казанско-Богородицкая церковь сгорела в 1891г. Подобные «экспедиции», как правило, были малоэффективными – средств собиралось мало, и восстановление сгоревших храмов длилось годами. В том же Полтавском поселке новая церковь была открыта лишь в 1903 г.10 Более успешным был опыт казаков Березинской станицы, где в феврале 1880 г. пожаром была уничтожена Христорождественская церковь. Прихожанам и благотворителям удалось собрать средства довольно быстро – новая церковь в поселке Березинский была освящена уже в сентябре 1881г.

Для большинства причтов Оренбургской епархии остро стоял вопрос с обеспечением жильем. Действующим законодательством постройка домов для священнослужителей возлагалась на прихожан. При этом дом должен был строиться «… чтобы священник имел 3 покоя с особой кухнею; дьякон – 2 покоя с особой кухнею; дьячку, пономарю и просфорне – обыкновенные и простые избы с разделением на 2 половины, или об одном покое» [60]. Однако, зачастую, причтам приходилось жить в неустроенных общественных квартирах; дома, приобретаемые обществом для причтов, были непригодны для проживания. Поэтому довольно часто священно- церковнослужителям приходилось тратить часть своего жалования на бытовое обустройство. Наряду с этим священники нередко за свой счет оплачивали питание просворням и заштатным причетникам.

К этому следует добавить, в Оренбургской епархии существовала система материальных наказаний причтов. Главным образом это касалось нарушений, связанных с ведением метрических книг и порядком регистрации браков и рождений. Журнальным постановлением Оренбургской Духовной Консистории от 11.07.1888г. предписывалось:

«… за невыходящую из ряда, но повторяющуюся неисправность штрафовать впредь причты 10-ю рублями в пользу попечительства; священники же, неоднократно замеченные в неисправности, если таковые будут иметь характер явного нерадения… будут отрешены от места и низводимы в причетники» [61].

В 1896 штрафу в размере 10 рублей был подвергнут священник Углицкого поселка Николай Голованичев. В 1898г. «за преждевременную выдачу метрик» был оштрафован священник Березинского прихода Петр Коробцов [62].

Нередкими в повседневной жизни причтов были целевые сборы денежных средств, организуемые Консисторией по разного рода обстоятельствам. К их числу относились помощь приходам РПЦ, пострадавшим от засухи или пожара, возведение православных храмов на Балканах, строительство Кафедрального собора в Оренбурге и мн. другое. Деньги собирались с прихожан, но и сами священно- церковнослужители были обязаны вносить пожертвования. И размер этих пожертвований был существенным. В 1897г. на отделку нового Кафедрального Собора в Оренбурге11 причтом Михаило-Архангельской церкви в пос. Тарутинский было перечислено 72 рубля, причтом Чесменской Никольской церкви – 68 рублей, церковнослужители Христорождественской церкви в пос. Березинский перечислили 56 рублей [63].