Полная версия

Ответственность в цивильном праве. Общетеоретический анализ и практические аспекты реализации. Монография

Начиная с 2014 и по 2018 год в России наблюдалась тенденция к снижению уровня преступности. Так, по данным с официального сайта Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) в России в 2014 году на каждые 100 тысяч человек населения уровень преступности составил 1500,2 преступлений; а на период 2018 года этот показатель был 1355,8 (снижение на 9,6 %). Если брать статистику по СКФО, получим следующие данные: в 2014 году на каждые 100 тысяч человек уровень преступности составлял 726,7, а на период 2018 года такой показатель составил уже 712,4, то есть фиксируем относительно небольшое снижение уровня преступности по СКФО на 1,9 %. И наконец, если возьмем данные по административному и географическому центру СКФО – Ставропольскому краю, то выглядеть они будут следующим образом: если в 2014 году на каждые 100 тысяч человек уровень преступности составлял 1197,9, то в 2018 году этот показатель составил 1153,4, то есть фиксируем снижение на 3,7 %[11].

Данные статистики показывают, что уровень преступности волнообразно меняется в зависимости от складывающейся внутри страны и за ее пределами конъюнктуры: в годы различных катаклизмов (финансовый кризис, политический кризис, локальные конфликты и т. д.) уровень преступности стремится вверх и, наоборот, в годы затишья количество преступлений, регистрируемых ежегодно, тоже сокращается[12]. Учитывая складывающуюся в последнее время в России сложную экономическую конъюнктуру (как на внутренней, так и на внешней арене), все еще продолжающийся мировой кризис (в том числе и кризис экономики России, находящейся под давлением международных санкций), принимая в расчет и продолжающуюся пандемию коронавируса, можем спрогнозировать, что уровень преступности в России как минимум в ближайшей перспективе снова будет стремиться к росту.

Наличие противоправного поведения предполагает наступление ответственности. Предпосылкой же ответственности изначально является девиантное поведение, хотя была возможность выбора, некоторой линии поведения (правомерного) из имеющейся альтернативы. Всякий выбор есть поступок, то есть подразумевает действие. Продиктовано данное действие внутренними императивами личности, его жизненными принципами и необходимостью. Следовательно, предпосылкой правового поведения человека является его внутренняя, нравственная конституция, его внутреннее «Я», которое сформировалось до той степени, что является регулятором психической (и на основе психической также и практической) деятельности личности. Ибо практическая деятельность личности есть результат отражения психических процессов индивидуума.

Таким образом, модель поведения человека всегда предполагает возможность выбора. Между тем такая альтернатива должна быть опосредована фактором свободы воли (сознание, воля, интерес), то есть выбор должен происходить сознательно и добровольно. И если при всех этих факторах и условиях человек допускает и реализует нарушающий права вариант модели поведения, свойственно говорить о его вине и применении к нему мер ответственности.

1.2. Философский аспект в становлении и развитии представлений об ответственности

Первые системные представления об ответственности как явлении, оказывающем известное влияние на жизнь человека в обществе, на межличностное взаимодействие, сложились еще в Древней Греции. В античности человек рассматривался как существо (дитя) природы и космоса, и, соответственно, философия была космоцентрична. Для древнегреческих мыслителей основным этическим и правовым понятием в этот период выступала справедливость. Также немаловажное значение, по мнению философов, в характеристике поведения человека имели такие понятия, как вина, причина, обязанность, долг, грех, проступок, кара, наказание. Родоначальник первой философской системы Анаксимандр объясняет даже движение и развитие материи «необходимостью и справедливостью»[13]. В связи с этим философ делает акцент на следующем утверждении: «<…> от начала все вещи получают рождение и, согласно необходимости, уничтожение либо определенное время они претерпевают наказание и несут возмездие за взаимную несправедливость»[14].

Согласно мировоззрению другого греческого философа, Пифагора, «самое мудрое – число». Вся Вселенная, по Пифагору, строилась на числовых началах и их отношениях (сообразно матрице). Числа обладают особыми свойствами. Свойством некоторых чисел выступала также и справедливость.

Демокрит считал, что в людях надо воспитывать чувство долга и совесть. Долг для философа был высшим критерием нравственности. Демокрит высказывал мнение, что не из страха, а из чувства долга человек должен воздерживаться от дурных поступков. И по сей день очень актуальны и полезны его советы: «дурного и не говори, и не делай, даже если ты один; научись стыдиться себя намного больше, чем других».

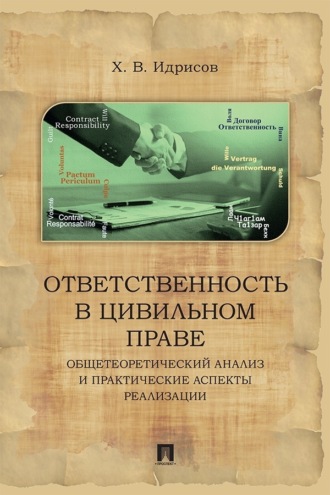

Рис. 2. Одна из разновидностей наказания человека в период Средневековья

(на изображении: немецкая открытка, изображающая процесс исполнения наказания «скамеечка для подныривания» на пекаре, обвиняемом в том, что он делает свои буханки хлеба слишком маленькими; источник изображения: https://foter.com/f6/photo/3457516113/1b0d5c408a/)

Впоследствии в период Средневековья вместо космоцентризма в философии утвердился теоцентризм, который установил «концепцию о предопределенности хода общественной жизни и человеческих поступков богом»[15].

В это время утвердилась позиция, что «Бог был началом и концом всего». Вина и ответственность и наложение их на человека предполагали божью кару за неугодные институтам религии действия и поступки, которые считались греховными. Только покаянием и смирением, путем обращения к Богу о прощении и искуплении грехов, по мнению церкви, можно было очиститься и заслужить божественную милость.

Новое время обозначило свои приоритеты в философии вообще и в подходах к ответственности в частности. Человек теперь стал центром и предметом изучения в философии и науках. Философия стала антропоцентричной. В это время складывается классическая концепция ответственности. Субъект действия, проступка несет ответственность перед обществом за его негативные последствия (см. рис. 3).

Рис. 3. Общественная реакция (осуждение) на негативные последствия действий индивида

(источник изображения: https://ru.freepik.com/free-vector/people-silhouettes-background_1087182.htm#query=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0&position=39&from_view=search&track=ais&uuid=68df2c02-17f3-42bd-a989-34c461566e50">, авторская фотообработка)

Именно субъект, вступая в отношения, должен предвидеть последствия своих действий, а это приемлемо при полной его независимости и свободе. В новое время ответственность понимают светским образом в соответствии с юридическим мировоззрением[16].

Позже некоторые позиции и положения этой концепции пересматриваются, и появляется неклассическая концепция ответственности, которая «ставит вопрос так: сумейте выделить ответственность всякого отдельного человека и подсчитайте ее. По результатам подсчета станет ясно, следует ли и в какой степени вознаграждать или же наказывать человека»[17].

В новое время появляется также и течение индетермизм, которое отрицало причинную обусловленность человеческих действий исходя из концепций абсолютной человеческой свободы[18].

В западной психологии эти положения выразились в психоаналитической, бихевиористской и экзистенциально-гуманистической концепциях личности.

Согласно бихевиористскому подходу, поведение человека определяется своими последствиями. Человеческие действия формируются под влиянием социальной среды, человек полностью от нее зависим; можно предположить, что вина является побочным фактором такого социального действия. Каждой ситуации, продолжают бихевиористы, соответствует определенное поведение, отсюда можно сделать вывод, что виновной ситуации человека будет соответствовать и виновное его поведение. Механизм поведения человека закономерно опосредован действием социальных и биологических факторов. Как справедливо замечают ученые, «биологическое в человеке – всего лишь предпосылка для его социального и духовного развития, то есть для того особого качественного явления, которое возникает лишь в условиях общественной практики»[19].

Экзистенциальные теории предполагают, что каждый неизбежно переживает вину, поскольку не раскрывает всех своих возможностей[20].

Интерес представляет психоаналитическая концепция ответственности и вины. Согласно классической теории психоанализа, развитие ответственности и вины возможно лишь при условии сформировавшейся структуры личности (Ид – Оно, Эго – Я, суперэго – Сверх-Я).

Ярким представителем психоаналитической теории стал в прошлом веке австрийский ученый-психиатр З. Фрейд. Психическая личность, по Фрейду, образуется из совокупности трех элементов: «Я», «Сверх-Я», и «Оно». Эго, или «Я», базируется на принципе реального и стремится достичь внутреннего равновесия. Эго полностью находится под контролем сознания. Но кроме «Я» в психической структуре личности есть и «Оно» со «Сверх-Я». Более подробно об их взаимовлиянии речь пойдет в следующем параграфе.

Таким образом, ответственность в философии понимается как категория этики и нравственности, отражающая особое негативное отношение общества к результату негуманного поведения человека, вследствие чего он находится в долгу перед Богом и обществом.

1.3. Психологическая трактовка ответственности и вины

Буквально с первых лет жизни, с детства человек начинает знакомство с виной и ответственностью. И этот процесс сопровождает его всю его жизнь, до самого конца. Первое наказание от родителей, неудовлетворительная оценка за поведение в школе, игнорирование друзьями и родственниками за плохое поведение и многое другое есть результат того поведения, которое не принято, не установлено в качестве нормы в семье, в кругу друзей и родственников, в обществе. Это и есть личная расплата за такое поведение, предполагающая претерпевание индивидом чувства вины и других дискомфортных для него последствий собственного поведения.

Рис. 4. Дети и родители: действия и наказания

(источник изображения: https://ru.freepik.com/free-vector/angry-father-screaming-at-crying-son-flat-vector-illustration-dad-punishing-sad-kid-for-breaking-rules-or-bad-behavior-parent-having-conflict-with-child-abuse-relationship-concept_26876598.htm#page=2&query=%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&position=2&from_view=search&track=ais&uuid=27e8ebdc-b902-4ef5-8233-b26860e1f1a0, авторская переработка)

Категории вины и ответственности, несмотря на то что находят характерное воплощение в юриспруденции, явления все-таки психологического характера. Как верно подметил в данном контексте П. С. Дагель, «правовые науки не создают отличных от психологии понятий, а только используют их»[21] – будем исходить из этого посыла ученого, в том числе и при юридическом толковании искомых категорий.

Психологическая наука на первое место ставит ответственность человека перед самим собой, в отличие от юридической науки, где человек (лицо) несет ответственность в первую очередь перед обществом и государством. В обществе существует другое понимание ответственности, отличное от такового в гуманистической психологии.

В психологической науке категория ответственности рассматривается без отрыва от категории вины. И это представляется закономерным, ибо ответственность всегда опосредована наличием вины. В психологической науке вина рассматривается как разновидность эмоций. Как отмечает К. Изард, «в теории дифференциальных эмоций вина определяется как фундаментальная эмоция, возникающая подобно другим фундаментальным эмоциям в эволюционно-биологических процессах»[22].

Наиболее общую картину психологического состояния личности невозможно представить без эмоционального содержания. Эмоции можно условно разделить на позитивные и непозитивные (негативные). К позитивным относятся: радость, ощущение счастья, чувство влюбленности и т. п. К негативным относятся: стыд, страх, вина. Вина как негативная эмоция имеет долговременную характеристику, то есть она, подобно чувству радости или стыда, не имеет свойства быстро проходить. Тому есть свои причины. Возникновению чувства вины способствуют некоторые внутренние факторы, которые начинают действовать при внешних условиях.

К. Изард указывает, что «в дополнение к естественным активаторам вины каждая культура и каждый социальный институт (семья, религиозная организация и т. п.), связанные с человеческой этикой и моралью, предписывают определенные стандарты поведения, обучая им детей. Эти предписания образуют когнитивный компонент совести. Сочетание его с эмоцией, характеризующее высокое морально-этическое развитие, образует аффективно-когнитивные структуры, которые руководят действиями, лежащими в основе морального и этического поведения»[23].

Напротив, Эйбл-Эйбесфелд доказывал, что существует биологическая основа для развития этических норм, то есть происхождение и развитие этических стандартов непосредственно связано с биологическим компонентом структуры индивида, и предположил, что детерминантами развития чувства вины и личной ответственности, которые порождаются неправильным поведением, являются генетические процессы в организме.

Осьюбел в своих исследованиях делал упор не на биогенетическую составляющую вины, а указывал на фундаментальное значение вины как регулятора отношений на нравственном и моральном уровнях и подчеркивал ее важность в упрочении социальных норм. «Он предложил три психологических условия, которые доминируют в развитии вины: 1) принятие моральных ценностей, 2) усвоение чувства моральной обязанности и верности этим условиям, 3) достаточная способность к самокритике для восприятия противоречий между реальным поведением и принятыми ценностями»[24].

Причинная обусловленность вины представляется наиболее легкой для объяснения по сравнению с другими отрицательными (непозитивными) эмоциями. И вот почему. Чувство вины возникает при неправильном действии, поступке (см. рис. 5).

Рис. 5. Претерпевание индивидом чувства вины

(источник изображения: https://ru.freepik.com/free-vector/low-self-esteem-illustration_11189384.htm#page=13&query=%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B&position=29&from_view=search&track=ais&uuid=7d10dd0c-41e5-4aba-9e83-eb1a544b93a5)

Неправильное действие вызывает такое поведение, которое нарушает моральный, этический, нравственный кодексы. Обычно чувство вины проявляется при осознании человеком того, что он нарушил некое установленное правило и перешел линию собственных убеждений. Также человек может испытывать чувство вины и за бегство от ответственности.

Психологическая наука на первое место ставит ответственность человека перед самим собой, в отличие от юриспруденции, где человек (лицо) несет ответственность в первую очередь перед обществом и государством. Сообразно этому высказывается и Д. Г. Трунов: «<…> опять же я не хочу сказать, что общественное сознание против такого понятия, как „ответственность“. Просто в обществе существует другое понимание ответственности, отличное от такового в гуманистической психологии. В обыденном понимании выражение „ответить за свои поступки“ означает „получить возмездие за нарушение чего-нибудь“»[25].

Думается, что человек должен вырабатывать такие приоритеты линии, модели поведения, которые предвосхищали бы общественную реакцию на то или иное негативное поведение и давали бы анализ той или иной негативной ситуации прежде всего на личностном уровне. И если в таком случае доминантой будет выступать внутренняя объективно-критическая оценка своих действий, а лишь потом внешняя реакция (общества, государства, семьи и т. д.), можно говорить о зрелой и ответственной личности (ответственной в общепревентивном смысле).

«Личная ответственность в гуманистической психологии не предполагает вину и последующее наказание, подобно юридическому пониманию ответственности; она не связана ни с чувством долга, ни с принятыми на себя обязательствами, ни с данными кому-то обещаниями, как это происходит в „житейском“ понимании этого слова. „Психологическая ответственность“ означает, что источником чувств, желаний и действий является сам человек, и выражается в простых формулах: „Я хочу“, „Я чувствую“, „Я делаю“»[26].

К. Изард отмечал, что «вина возникает в случаях, в которых человек чувствует личную ответственность. Существует тесное взаимоотношение между чувством личной ответственности субъекта и его порогом по отношению к вине. Следует подчеркнуть, что вина возникает так же быстро и часто от упущения, от невозможности поступить определенным образом, как и от свершения, и от реальных чувств, мыслей или действий, нарушающих моральные стандарты»[27].

При исследовании вопросов вины и ответственности наталкиваемся на необходимость разграничения понятий «вина» и «стыд». В противоположность вине стыд может присутствовать из-за действий, не описываемых ни моральным, ни этическим кодексами. Осьюбел называл такое чувство неморальным стыдом. По его мнению, неморальный стыд следует из негативной моральной оценки другими людьми действий (поступков), которые для правонарушителя не аморальны; также неморальный стыд может возникнуть в случае, когда человек, нарушивший моральные императивы, ставит себя на место стороннего наблюдателя этих действий и мысленно оценивает данное поведение с позиций этого статуса[28].

Данное положение о разграничении стыда и вины обосновывал и Александер. «В своей работе „Заметки об отношении комплекса неполноценности к комплексу вины“ (1938) Александер разграничивает психологию чувства вины и психологию чувства неполноценности, т. е. стыда. В психоаналитической литературе той поры термины „вина“ и „стыд“ использовались как взаимозаменяемые; Александер показал, однако, что они имеют эмоциональное различное содержание и совершенно противоположные функциональные результаты. Чувство вины – это реакция на какое-либо неправильное действие, совершенное или замышленное по отношению к другому, что вызывает стремление получить наказание. Виновный человек, таким образом, ищет наказания; далее, его вина, тормозя дальнейшую агрессивность, производит парализующий эффект. Такая реакция наиболее наглядным образом просматривается у депрессивных больных, заторможенных и отсталых, обвиняющих себя в греховности. Стыд, с другой стороны, – это реакция на ощущение слабости, неумелости, униженности по отношению к другим. Психологическая реакция на стыд противоположна реакции на чувство вины: она стимулирует агрессивность. Чтобы избавиться от стыда, индивид должен доказать, что он не слаб, что он может победить того, кто его опозорил. Стыд – настолько примитивная реакция, что проявляется даже у животных; а чувство вины может возникнуть лишь тогда, когда у индивида развита совесть, то есть, иначе говоря, когда он осознает и принимает моральные ценности своего круга»[29].

Вместе с тем внешнее проявление чувства стыда не всегда связано с искренним раскаянием индивида в совершенных действиях, а в большинстве случаев преследует цель избежания наказания. Такое поведение человека порой сопряжено с лицемерием, то есть за масками стыда и вины скрываются не чувства осознания ошибочности собственных действий и самоосуждения, а поиски собственной выгоды, попытки ухода от ответственности (см. рис. 6).

Рис. 6. Лицемерие: жизнь за масками

(источник изображения: https://triptonkosti.ru/12-foto/kartiny-so-smyslom-izvestnyh-hudozhnikov-psihologii-95-foto.html)

Как отмечает К. Изард, «чувство вины не зависит от верований субъекта и верности писанным или эксплицитным моральным, этическим и религиозным кодексам. Эти кодексы могут быть имплицитны и возможна их оценка на интуитивном уровне. Едва ли не каждый обладает этическими понятиями, которые руководят его межличностным и социальным поведением, но не очень многие люди все время держат в сознании структуру и детали этих рамок»[30]. То есть на основе этих положений К. Изарда можно сказать, что движущей силой (источником) вины выступают не внешние условия (писаные и неписаные императивы), а совокупность внутренних положений, преступление которых является сигналом к возникновению чувства вины. Позволим себе не согласиться с данным утверждением автора в силу многих причин и прежде всего по причине того, что сам человек не может выступать себе цензором, оценивать собственные поведение, не имея представлений о каких-либо нормах, императивах поведения, модели должного образа действий, будь то морально-этический кодекс, нормы закона, установленные государством, религиозные предписания и запреты. Ведь на самом деле как может индивидуум объективно самолично оценивать свои действия, поступки, вообще собственную линию поведения? Трудно себе представить ситуацию, в которой соблюдалась бы объективность по отношению к собственной линии поведения, допускающей некоторые отступления. И вот еще вопрос: отступления от чего? Трудно быть объективным судьей самому себе. В такой ситуации приходим к выводу, что человек нуждается при определении вопросов вины и ответственности в действии некоего внешнего фактора, регулятора, не суть важно, какого именно в контексте данного вопроса, важно его наличие и принятие самим субъектом в качестве абсолютной истины в целях соотнесения своей линии поведения с нормой, идеалом, которые существуют вне личности.

Каждый человек – это особенный, неповторимый индивид, а об особенности психики и говорить не приходится. Бихевиоризм характеризует развитие личности на основе социально-базисных установок, то есть развитие и деятельность личности неразрывно связаны с социумом, в единстве с обществом (с массой себе подобных). Соответственно и внутреннее становление личности происходит при непосредственном действии социальных, общественных факторов (институтов). И искать причины поступков, которые впоследствии рождают чувство вины у индивида, следует из социальных предпосылок. Это положение бесспорно, но данная позиция не учитывает биологических (наследственность, способности) и индивидуальных (латентных) факторов в становлении личности.

Чувство вины само по себе является одинаковой эмоцией для всех индивидов, однако существуют различные источники его возникновения, и последствия такого чувства воспринимаются людьми по-разному, но есть наиболее общие черты, признаки сходные во всех культурах[31].

Как отмечает К. Изард, «во многих культурах, если не во всех, существуют жесткие <…> табу (например, кровосмешения), которые, будучи нарушенными, вызывают вину. То же самое верно в отношении убийства, особенно члена своей семьи или группы. Кроме того, все культуры обладают некоторыми моральными и этическими стандартами, относящимися к другим <…> агрессивным актам»[32].

Весьма интересен в этом аспекте принцип коллективной ответственности (означающий и коллективную вину), пережитки которого присутствуют до сих пор во многих культурах, в частности у народов Кавказа. Яркий пример тому – кровная месть. Институт кровной мести, несмотря на свое противоречивое выражение и оценку с социальной и религиозной точек зрения, все еще актуален на Кавказе. Один из наглядных тому примеров – резонансное преступление, совершенное в период продолжающейся самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, средь бела дня на оживленном участке автодороги в Республике Ингушетия[33]. На наличие таких обычаев у горцев Кавказа, как кровная месть, гостеприимство, уважение к старшим и др., которые выражают традиции и жизненный уклад, сложившееся на протяжении веков, указывает и Ф. А. Гантемирова[34].

На основании вышеизложенного можно предполагать об обширных связях чувства вины с вышеперечисленными сферами внутренней структуры личности, нежели с другими.