Полная версия

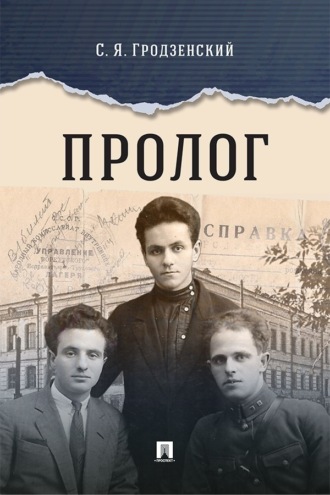

Пролог. Документальная повесть

Зоя Карновская и Николай Мирошников связали себя узами брака, и в 1934 году у них родился сын. Чекист Мирошников настоял, чтобы первенца назвали Феликсом в честь основателя ВЧК Ф. Э. Дзержинского.

В годы моего детства наши соседи помнили маленького Феликса, отзывались о нем умиленно-восторженно. Его мать Зоя Евгеньевна постоянно болела, и воспитанием занималась ее сестра – моя будущая мама. Она была очень привязана к единственному племяннику, и он отвечал ей взаимностью.

Должен сказать, что отношения мамы с единственной сестрой были непростыми, а зятя своего она попросту терпеть не могла. (Один штрих: когда Н. И. Мирошников в 1957 году приехал в Рязань на свадьбу сына, то он посетил своего бывшего сослуживца В. К. Лебедева, а с моей мамой они при случайной встрече в общем коридоре лишь сквозь зубы поздоровались.)

Тем не менее до конца жизни Нина Евгеньевна оставалась любимой теткой Феликса, которой он готов был простить любое проявление тяжести характера. В начале 1940-х годов его отца перевели в другой город. В десять лет он остался без матери. Школу заканчивал в Жиздре – небольшом городке Калужской области.

Хорошо помню летний день 1952 года. Позади первый класс, в разгаре первые школьные каникулы. Я возился в песочнице, когда во дворе появился весьма скромно одетый юноша и поинтересовался моей мамой. У меня это не вызвало интереса, поскольку к Нине Евгеньевне – детскому врачу обращались многие и в любое время.

Вдруг одна из соседок, присмотревшись к парню, воскликнула:

– Это же Феликс! И тут же, указывая на меня, продолжила:

– Феликс, а это Сережа – сын твоей тети Нины.

Юноша посмотрел на меня и с нежностью произнес:

– Братишка.

Выяснилось, что по рекомендации своего отца Феликс решил стать военным и в Рязань приехал для поступления в местное артиллерийское училище. Рязанское артиллерийское училище (РАУ) – военное учебное заведение, существовавшее с 1936 по 1960 год. Училище готовило офицеров-артиллеристов для сухопутных войск.

Ох, как огорчилась тетя Нина, узнав об этом, как ругала его отца, но дело было сделано. В годы учебы Феликс в каждой увольнительной бывал у нас, и я всякий раз ждал его очередного «увольнения». Мы подружились, от него я выучил знаки различия всех родов войск. От него заразился интересом к фотографированию. Завидуя белой завистью брату и его товарищам, которые в военной форме выглядели весьма импозантно, я и сам стал мечтать о военной карьере, надеясь достичь при этом высших званий. С мамой этими мыслями не делился, и она, слава Богу, о таких крамольных замыслах сына не догадывалась.

Майор Феликс Николаевич Мирошников

Еще в училище брат вступил в КПСС и всю жизнь убежденно «колебался вместе с линией партии». Надо признать, что Феликс Николаевич Мирошников был из людей, убеждения которых всегда совпадают с общепринятыми мнениями.

После училища Феликса направили в войсковую часть, дислоцированную в городе Мозыре Гомельской области. Там он и прослужил всю военную карьеру, окончил академию, получив высшее военное образование, и вышел в отставку в звании майора.

После увольнения из армии вернулся в Рязань, работал инженером на заводе. За годы армейской службы приобрел болезни, в конце жизни тяжко страдал, но никогда я не слышал от него жалоб на жизнь и судьбу.

Люся и Феликс Мирошниковы в день свадьбы, 23 февраля 1957 г.

И чем бы ни занимался мой кузен, он все делал с душой, совестливо, самоотверженно. Хочется продолжить перечень хвалебных эпитетов дальше и дальше. Скажу еще, что у него были золотые руки, и этим он напоминал свою тетю Нину.

Будучи курсантом, познакомился с Люсей Пришвиной – одноклассницей и лучшей подругой Нины Пукиревой (в замужестве Друговой), дочерью подруги моей мамы Татьяны Евдокимовны Пукиревой (в девичестве Сухановой).

Люся была образцово-показательной девушкой, школу окончила с серебряной медалью, хорошо училась и на филфаке пединститута. Успела получить музыкальное образование.

Между Люсей и Феликсом, что называется, вспыхнула искра, и я нисколько не удивился, когда Люся, с которой через Нину Пукиреву я был знаком, вдруг объявила мне:

– Сержик, мы с тобой будем теперь брат и сестра.

Люся и Феликс прожили душа в душу более полувека. С Людмилой Васильевной Мирошниковой (1935–2019) мы поддерживали дружеские связи до конца ее дней.

Это все, что удалось выяснить о моих корнях по материнской линии.

Родословная по отцовской линии

Дедушка – Мойзе Наум

Наум Мойзе (ок. 1887–1908) был фотографом, жил в Одессе. Выражение «сапожник без сапог» относится и к моему биологическому деду по отцовской линии. Никаких фотографий этого фотографа нет. В начале 1970-х я встречался с двоюродным братом отца Иосифом Бреннером, который был его существенно старше и помнил Наума Мойзе.

Помнить-то помнил, но ничего вразумительного рассказать не мог. Вся информация свелась к тому, что «Яша – твой папа, похож на маму – Татьяну Старинскую, а Марк – на отца – Наума Мойзе».

По слухам, Наум Мойзе был студентом, но не удалось мне выяснить, в какой области он собирался приобрести профессию. Известно, что Н. Мойзе принял участие в демонстрации в Одессе по поводу события 9 (22) января 1905 года в Санкт-Петербурге, известного как «Кровавое воскресенье» – разгон шествия петербургских рабочих к Зимнему дворцу, повлекший гибель более сотни человек, вызвавший взрыв возмущения в российском обществе и во всем мире и послуживший толчком к началу Первой русской революции. За это он был сослан в Пермь.

В Перми 22 декабря 1906 года по старому стилю родился Яков, а примерно год спустя – Марк. Вскоре после появления на свет Марка Наум Мойзе умер от скоротечной чахотки.

Бабушка – Старинская Татьяна Львовна

Татьяна Львовна Старинская (1889–1932) родилась в местечке Пружаны в Польше в 1889 году. Ныне – город, центр Пружанского района Брестской области. Некоторую известность этот район приобрел благодаря находящемуся на его территории хутору Вискули – месту подписания «Беловежского соглашения» о ликвидации СССР и образовании СНГ.

Мой прадед Лев Соломонович Старинский в 1880-е годы был раввином местной синагоги. Имя Л. С. Старинского встречается в двух делах, хранящихся в Российском государственном историческом архиве (РГИА) в Санкт-Петербурге, из которых, в частности, следует, что мой предок по отцовской линии также был из мещан[11].

Татьяна Львовна Старинская

В семейном архиве сохранилось несколько фотографий Татьяны Старинской. Можно сказать, что она была весьма привлекательна.

Красавицей считалась ее старшая сестра – Голда. Мне отец рассказывал, что, овдовев, его тетя Голда вышла замуж за Александра Певзнера – поистине легендарного «Сашку-музыканта» – героя рассказа Куприна «Гамбринус».

В центре Одессы, на пересечении Дерибасовской и Преображенской улиц располагался самый известный пивной бар Одессы – «Гамбринус». Много лет, до самой революции, в нем играл скрипач, которого посетители называли Сашка-музыкант. Довольно скоро его известность переросла в популярность, о чем первым написал знаток одесского «дна», литератор, журналист «Одесских новостей» Лазарь Осипович Кармен (отец известного советского кинодокументалиста Романа Кармена).

Александр Иванович Куприн, охочий до пива и колоритных личностей, не просто познакомился с Сашкой, но подружился с ним, полюбил и в 1907 году описал в прекрасном, экранизированном, инсценированном, на многие языки переведенном рассказе «Гамбринус»: «С каменных стен сочилась всегда белыми струйками подземная влага и сверкала в огне газовых рожков, которые горели денно и нощно, потому что в пивной окон совсем не было. Вместо столов на полу были расставлены тяжелые дубовые бочки, вместо стульев – маленькие бочоночки. Направо от входа возвышалась небольшая эстрада, а на ней стояло пианино. Здесь каждый вечер уже много лет подряд играл на скрипке для развлечения гостей музыкант Сашка – кроткий еврей, веселый, пьяный, плешивый человек с наружностью облезлой обезьяны, неопределенных лет…»

Именно для того, чтобы послушать этого кабацкого скрипача, и ломились самые разные люди по вечерам в глухой подвал «Гамбринуса». Через несколько месяцев после опубликования рассказа об этом кабачке и его главном герое Александр Иванович Куприн посетил «Гамбринус», расцеловал Сашку и подарил ему серебряный портсигар и журнал с рассказом, снабдив последний трогательной надписью…

Сашка-музыкант – это Александр Яковлевич (Шендель-Шлема Янкелев) Певзнер (1870–1920). Обладая несомненным музыкальным дарованием, Александр Певзнер, что называется, на лету схватывал мелодию и играл для публики любые песни и танцы. «Сашка-музыкант» удовлетворял любые вкусы.

Из-за запрета продажи спиртных напитков в 1916 году «Гамбринус» был закрыт, а музыканты уволены. В газете «Одесские известия» от 24 июня 1920 года в рубрике «Скончались» появилось сообщение: «… Александр Яковлевич Певзнер (Сашка – скрипач из «Гамбринуса»), о чем извещает жена, дети и родственники. Вынос тела из Еврейской больницы сегодня, в час дня по советскому времени».

На это объявление в газете обратил внимание К. Г. Паустовский. Он жил тогда в Одессе и, судя по всему, тоже знал музыканта из «Гамбринуса» Александра Певзнера. Вот что пишет он в повести «Время больших ожиданий» о смерти Сашки-музыканта: «…Никто не обратил бы внимания на это объявление, если бы внизу под фамилией… не было напечатано в скобках «Сашка-музыкант» из «Гамбринуса». Далее Паустовский описывает похороны Сашки, в которых «за женщинами шли сизые от холода товарищи Сашки-музыканта».

В 2001 году в Одесском парке скульптур у здания Одесского литературного музея установлен памятник «Сашке-музыканту» – моему родственнику А. Я. Певзнеру.

В Московском театре «У Никитских ворот» под руководством Марка Розовского много лет с успехом идет спектакль «Гамбринус». Автором пьесы-мюзикла, музыки и постановки является сам Марк Розовский. Спектакль, наполненный музыкой, танцами, эмоциями и восторгом. Автор этих воспоминаний, между прочим, во время спектакля подумал, что может считать себя внучатным племянником главного героя «Гамбринуса»…

Оба сына Голды Старинской и Александра Певзнера, двоюродные братья моего отца, Соломон и Аркадий сражались на фронтах Великой Отечественной войны, были награждены боевыми орденами. Соломон погиб в 1943 году под Сталинградом, Аркадий вернулся с войны с медалью «За отвагу» и с тяжелым ранением легкого, от которого скончался в 1946 году.

Татьяна же Старинская после ссылки жениха добилась «Высочайшего позволения» отправиться вслед за ним. После смерти мужа в 1908 году, оставшись с двумя крохотными детьми, безуспешно пыталась вернуться из ссылки. В Перми она организовала обеды еврейской кухни. Это дело приносило доход, появилась возможность нанять прислугу. Кроме того, удалось сдавать комнаты постояльцам.

Памятник «Сашке-музыканту из «Гамбринуса» в Одессе Фото с сайта www.shanson.org

Одним из них оказался Давид Ефимович Гродзенский (1884–1921) – служащий «Чайных концессии Высоцкого». На рубеже XIX и XX веков торговля чаем была очень прибыльным делом, на котором делали состояние. В начале XX века крупнейшим в России стало Товарищество чайной торговли «В. Высоцкий и Ко». Основателем чайной компании был Калонимос-Вульф Высоцкий. Он стал купцом первой гильдии, получил звание потомственного почетного гражданина Москвы и титул Поставщика Двора Его Императорского Величества.

В начале XX века семейство Высоцких называли «чайными королями» – они контролировали 35 % чайного рынка Российской империи. Введение в 1914 году сухого закона привело к увеличению потребления чая и еще больше их обогатило.

Татьяна Старинская вышла за Давида Гродзенского замуж. Давид усыновил ее детей, взявших его фамилию. В результате мой отец – урожденный Яков Наумович Мойзе стал Яковом Давидовичем Гродзенским.

Отец считал, что фамилия Мойзе происходит от немецкого Die Maus – «мышь» и почему-то называл ее отвратительной (?!). Не уверен, что такая трактовка верна, да и потом быть однофамильцем главного героя романа Ф. М. Достоевского «Идиот» не так уж плохо.

Возможно, фамилия Мойзе произошла от имени Моше (по-русски Моисей). Моше (др. – евр. מֹשֶׁה – «спасенный из воды») в Пятикнижии – еврейский пророк и законодатель, основоположник иудаизма, который организовал Исход евреев из Древнего Египта и сплотил израильские колена в единый народ.

Т. Л. Старинская с сыновьями Яковом (слева) и Марком. Пермь, 1909 г.

Что касается фамилии Гродзенский, скорее всего, польской – происходит от города Гродно, входившего в разные эпохи в состав Литвы, Польши и Белоруссии. По-польски grodz – огороженное место.

В мемуарах Константина Ваншенкина [Ваншенкин К. В мое время. – Знамя, 2012, № 6] прочитал, что на Севере и в Сибири ударение в фамилиях делается на первом слоге. Они говорят: Ка́менский, Бу́рков, Дро́здов. Мой отец родом из Перми. Может быть, поэтому он в своей фамилии делал ударение на первом слоге, хотя в польских фамилиях оно, как правило, должно быть на втором, точнее – на предпоследнем.

Главный герой романа Александра Житинского «Потерянный дом, или Разговоры с милордом» имел фамилию Демилле. Автор пишет: «Фамилию свою Евгений Викторович называть не любил, во избежание недоразумений: как? простите, не расслышал? Демилев? Деми… что? и т. п.». Я испытываю те же чувства, когда слышу: «Гроздецкий, Гроздненский», «Грозденский» и т. п.

Т. Л. Старинская и Д. Е. Гродзенский с сыновьями Яковом (слева) и Марком, 1910 г.

Перенося ударение на первый слог и, таким образом, искажая собственную фамилию, Яков Давидович не щадил чужие, например, известного конферансье называл Бру́новым, героиню романа Льва Толстого «Война и мир» – Ро́стовой (?!). Последнее у меня вызывало возмущение, а родитель, не признававший в спорах с сыном никогда своей неправоты, реагировал весьма оригинально:

– А почему это я не прав? Разве кто-то доказал, что фамилия «Ростовы» происходит от города Ростов, а не от слова «рост»?!

Жизнеописание Якова Гро́дзенского впереди, а сейчас скажем, что во втором браке у Татьяны Львовны родилось еще два сына: Ефим (1913–1984) и Лев (1919–1996).

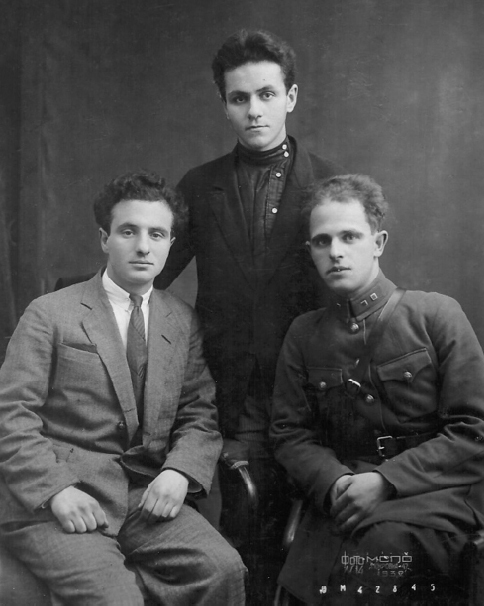

Яков, Ефим и Марк Гродзенские, 6 ноября 1932 г. Снимок сделан через несколько дней после похорон их матери

В начале 1921 года Д. Е. Гродзенский выехал в командировку, в дороге заболел сыпным тифом и умер. Т. Л. Старинская в это время совершала вояж на теплоходе с четырьмя детьми. Она направилась в Тюмень, а затем к овдовевшей старшей сестре Голде в Одессу. Татьяна Львовна занялась торговлей (продукты возила в Москву на продажу, а в столице приобретала товары, которых не было в Одессе).

Позднее она в третий раз вышла замуж, на сей раз ее супругом стал экономист В. И. Штейнер, на тридцать с лишним лет переживший жену (умер 13 января 1963 года). Жила с новым мужем в Иране, где Владимир Иосифович Штейнер работал в советском постпредстве. Когда в 1925 году Яков привез младшего брата Льва, то Татьяна Львовна при встрече просила старшего сына не называть ее мамой, стесняясь столь взрослого отпрыска.

Умерла Т. Л. Старинская 30 октября 1932 года от диабета после неудачной операции. По воспоминаниям моего отца, его мать очень страшилась предстоящего хирургического вмешательства, которое само по себе было не очень сложным. Это и стало основной причиной летального исхода. Теперь расскажу о ее детях – младших братьях моего отца.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Васильев Б. Оглянись на середине. Комментарий к прожитой жизни // Октябрь. 2003. № 6. С. 38.

2

Войнович В. Автопортрет: Роман моей жизни. М.: Эксмо, 2010. С. 391.

3

Рязанские ведомости, 26 апреля 2019 г. С. 8.

4

Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ, т. 1. М.: ИНКОМ НВ, 1991. С. 51.

5

Государственный архив Рязанской области (ГАРО), ф. 627, оп. 249б, ед. хр. 410, св. 97, л. 10 об., 11.

6

Государственный архив Рязанской области (ГАРО), фонд Р-2817, опись 1, дело 15. «Заложники. 1919 г.».

7

Канун церковного праздника Рождества. – С. Г.

8

Beider A. A Dictionary of Jewish Surnames from the Russian Empire. Teaneck, NJ: Avotaynu, 1993. 760 p.

9

Зингер И.-И. Семья Карновских. М.: Текст, 2010. 672 с.

10

Государственный архив Рязанской области (ГАРО), ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 452. 13 л.

11

Ф. 596, оп. 4, д. 2270. Петроградско-Тульский поземельный банк. О выдаче ссуды на 19 11/12 лет мещанину Л. С. Старинскому под залог имущества в городе Пружанах Гродненской губернии. 1892 г. Ф. 1287, оп. 36, д. 720. Хозяйственный департамент Министерства внутренних дел. 3 стол 5 отделения. 1903 г. По прошению мещанина города Пружан Л. Старинского о вознаграждении его за участок земли, отошедший под расширение Козабродского переулка. 24 июня 1903 г. – 9 декабря 1903 г.