Полная версия

Пролог. Документальная повесть

Юдель Михайлович женился на Рейзе Мееровне Чеслер. Точное происхождение фамилии Чеслер неизвестно. По одной версии, она происходит от древнегерманского Kesil (Кесил), что означает «неловкий» или «торопливый», по другой – от немецкого Kessler, что можно перевести «изготовитель бочек». В XIII веке некоторые носители этой фамилии переехали в Швецию, где фамилия стала писаться как Keisler. В XVIII веке часть семьи обосновалась в Польше, где имя стало звучать как Chesler, а в русской транскрипции как «Чеслер».

Моя прабабушка была старшей из двенадцати детей многодетной семьи ремесленника Меера его жены Бэллы Зельдиной. Им удалось преодолеть черту оседлости и перебраться из Гродно в Рязань, потому что они были ремесленниками высокого класса.

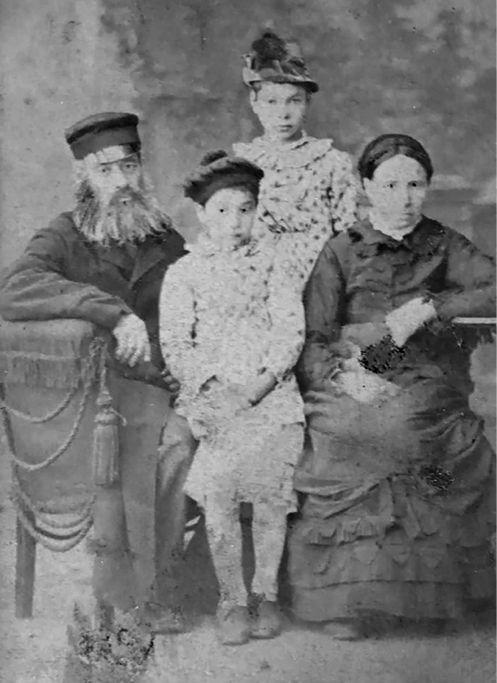

На приводимом снимке Меер и Бэлла со своими старшими дочерьми. Поскольку Рейза была их первым ребенком, предполагаю, что девочка-подросток на заднем плане – это моя прабабушка.

Заметным и уважаемым лицом в городе Рязани был один из младших братьев прабабушки Абрам (ум. 1947). Абрам Миронович слыл любителем искусства, отвечал за освещение в драматическом театре, приятельствовал со многими артистами. В семейном архиве сохранилась коллективная фотография 1917 года «Кружка любителей и организаторов культпросвет работы», на котором А. М. Чеслер занимает почетное место.

Меер и Бэлла со старшими детьми

Но главное – он организовал в 1897 году Рязанское Вольное пожарное общество и бессменно возглавлял его более тридцати лет. «Общество» не являлось заменой профессиональных пожарных команд города. Наоборот, оно стало тем необходимым условием вовлечения граждан города в пожарное дело, тем «катализатором», благодаря которому борьба с пожарами становилась общенародным делом.

Рязанское Вольное пожарное общество было общественной организацией и не субсидировалось из городской казны. Деньги на лошадей, бочки, обмундирование команда зарабатывала сама. Абрам Миронович привлек к работе свою семью, включая старшую дочь Фаину.

Борьба с огнем была во все времена делом опасным, и случалось, что Абрам возвращался с пожара без своих роскошных усов, которые, впрочем, довольно быстро отрастали.

Абрам Миронович Чеслер

К 30-летию пожарного общества ему преподнесли сувенирный топорик с дарственной надписью «За ХХХ лет работы на пожарном поприще от команды Ряз. ДПО. А. М. Чеслеру 14/V111 1927». Этот инструмент у пожарных именуется «хулиганом» (англ. Halligan bar, Halligan tool) – ручной немеханизированный пожарный инструмент, конструктивно состоящий из стального стержня.

Когда он умер, на похоронах перед гробом несли пожарную каску.

У Абрама Мироновича и его супруги Патии Ефимовны было пятеро детей. Имени старшего сына не знаю, называли его на русский лад Кузьмой. Прожил «Кузьма» (1904–2002) почти сто лет. Второй сын Меер (1906–1995; моя мама называла его Майор) вел уроки труда в средней школе, младший Михаил (по паспорту Моисей; 1917–1970) работал в часовой мастерской на улице Почтовой (в советскую эпоху – улице Подбельского). Я иногда заходил к нему по поводу ремонта будильника. Он моментально все исправлял, денег с меня не брал и как будто признавал во мне родственника.

Пожарный топор («хулиган»), подаренный А. М. Чеслеру

А еще Михаил Чеслер был заядлым футбольным болельщиком. Во всяком случае, когда я ходил на стадион «Спартак», находящийся в конце моей улицы Свердлова, то почти всегда видел там орущего или свистящего «дядю Мишу». Он был знаком с «корифеями» Рязанского футбола, имел «собственное видение» причин неудач местных игроков (успехов заметных, откровенно говоря, и не было). Не раз наблюдал я сцену, когда он обсуждал с местными футболистами их неудачную игру.

В конце 1950-х годов рязанский «Спартак», допущенный в класс «Б» чемпионата СССР, взялся тренировать бывший нападающий московского «Динамо», один из героев исторической поездки команды по Великобритании в ноябре 1945 года Василий Карцев. Однажды, прислушиваясь к тому, что говорит знаменитый тренер подопечным, услышал: «Это лучше всех знает Миша Чеслер, – и на следующую реплику прибавил: – Я же тебе сказал, спроси у Мишки».

Старшая дочь Абрама Чеслера Фаина Абрамовна (ум. 1971) была замужем за военнослужащим по фамилии Шатилов, погибшим в конце Великой Отечественной войны. Фаина работала на фабрике бракером и воспитывала сына Эдуарда.

Со своим одногодкой Эдиком Шатиловым (1944–2010) мы в раннем детстве дружили. Сначала ходили в одну группу детского сада № 26, а затем оказались одноклассниками в школе № 2 (тогда 1-й мужской). Эдик был парнем добрым, но непослушным и неважно учился. У мамы его с ним было немало хлопот. О его взрослой жизни знаю мало, он был неоднократно женат, имел внебрачную дочь. Пожалуй, все.

Младшая дочь Абрама Чеслера Рахиль Абрамовна (1915–2007) вышла замуж за журналиста Моисея Исааковича Израильсона, командированного в областную газету «Сталинское знамя» и вскоре ставшего фронтовым корреспондентом. В 1941 году родился сын Валерий.

В отличие от своего двоюродного брата Эдика Шатилова Валера Израильсон был образцом послушания и прилежания. В школе хорошо учился, несмотря на «звонкую» фамилию, уверенно поступил в престижный радиотехнический институт. И последующую жизнь о нем доводилось слушать только положительные отзывы.

Когда пишутся эти строки, Валерий Моисеевич Израильсон – единственный здравствующий из моих рязанских родственников, который немного старше меня, и с готовностью дополняет скудные сведения, добываемые мной в архивах.

Долгие годы сестры Чеслер со своими семьями жили в малюсенькой квартирке на улице Подбельского. Каким-то образом там размещались Фаина с сыном, Рахиль с мужем и сыном. С ними жила самая младшая сестра моей прабабушки Рейзы Двейра Мееровна (Вера Мироновна; 1888–1971). Получилось так, что и моя мама, и я называли ее «тетей Верой», хотя мама приходилась ей внучатной племянницей, а я, стало быть, правнучатым племянником. Валере и Эдику она заменила бабушку, будучи сестрой их дедушки.

Старшие братья и сестры «тети Веры» перед Первой мировой войной разъехались из России. Она почти никого из них и не знала, и рассказать ничего толком не могла.

Я часто пользовался гостеприимством этой дружной семьи. В середине 1950-х годов в Рязани впервые появилась возможность принимать передачи московского телецентра. Высшим достижением техники казался черно-белый телевизионный приемник «Темп», который приобрели Израильсоны-Чеслеры, и я почти ежедневно заходил посмотреть в домашних условиях кино.

Продолжая свою родословную, отмечаю важную веху – в 1892 году Юдель Михайлович и Рейза Мееровна, после замужества ставшая Карновской, переселились из Касимова в Рязань. Семья обосновалась на улице Астраханской в доме купца-бакалейщика М. Н. Часоводова. Это был одноэтажный дом с антресолью, его снесли в начале 1960-х годов вместе с деревянными домами №№ 48, 50, 52, 54 на улице Ленина (так в советскую эпоху стали называть Астраханскую), когда решили возвести новое здание областной библиотеки и стелу-барельеф М. Горького.

У Юделя Михайловича и Рейзы Мееровны 15 ноября 1880 года родилась двойня – дочери Кейлен и Михель, 11 октября 1887 года – сын Иосиф (мой дед) и 4 января 1890 года – сын Абрам.

Юдель Михайлович организовал переплетную мастерскую. Его старший сын Иосиф поступил в Городское четырехклассное училище, но, отучившись два года, бросил учебу, как он пишет в объяснении жандармскому управлению, «за недостатком средств продолжать учение».

Прервав образование, Иосиф помогал отцу в переплетном деле и служил в пожарной дружине, которую организовал в городе его дядя Абрам Чеслер.

Здание Городского 4-х классного училища, в котором одно время учился И. Карновский (ныне – 10-я школа г. Рязани)

В 1905 году антиправительственные и антимонархические выступления, сопровождавшие Первую русскую революцию, привели к массовым еврейским погромам – 690 погромов в 660 населенных пунктах Российской империи. В результате столкновений по меньшей мере 1600 человек погибло и 3500 было искалечено.

Октябрь 1905 года выдался и в Рязанской губернии беспокойным. В местной общественно-политической жизни произошли события, возбудившие все местное население. 23 октября был собран митинг «для обсуждения вопросов, вытекающих из Манифеста 17 октября».

Манифест этот был разработан С. Ю. Витте по поручению царя в связи с непрекращающейся «смутою». В октябре в Москве началась забастовка, которая охватила всю страну и переросла во Всероссийскую октябрьскую политическую стачку. Манифест распределял прежде единоличное право Российского Императора на законодательную инициативу между собственно монархом и законодательным органом – Государственной Думой.

Кроме того, предусматривалось учреждение парламента, без одобрения которого не мог вступать в силу ни один закон. Также Манифест провозглашал и предоставлял политические права и свободы, такие как: свобода совести, свобода слова, свобода собраний, свобода союзов и неприкосновенность личности.

Во время выступления на митинге в Рязани совладельца завода сельскохозяйственных орудий, еврея Моисея Левонтина, призвавшего мирно, путем забастовок, добиваться от правительства осуществления обещанных гражданских прав и свобод, из толпы послышались крики: «Сукин сын, подлец, выжимаешь соки, ты же сам нас штрафовал за забастовки», нецензурная брань и далее: «бей жида».

Евреи-торговцы, узнав о случившемся в городском саду, уже успели тщательно закрыть свои магазины и квартиры, а сами, опасаясь насилий, перебрались в знакомые русские семьи или гостиницы. В седьмом часу вечера шествие вышло на Соборную улицу. Часть манифестантов с криками: «Бей жидов, громи, это они во всем виноваты!» бросилась к расположенным там еврейским магазинам, выбила в них двери и окна и, ворвавшись в магазины, расхитила и уничтожила почти весь бывший в них товар.

Почти одновременно с началом погрома на Соборной улице были разбиты и разграблены еврейские магазины и квартиры на Астраханской, Почтовой, Московской, Хлебной улицах, в Соборном проезде и на Базарной площади. В восьмом часу утра 24 октября на Базарной площади снова собралась большая толпа народа, которая здесь же принялась громить еврейские торговые лавки. Одновременно с этим погромы произошли на Маломещанской, Липецкой, Нижне-Почтовой улицах.

В ходе погромов пострадало четыре человека, мирное течение жизни было нарушено. Рязань жила слухами о скором возобновлении беспорядков. До 1 ноября 1905 года в городе были приостановлены занятия в школах, гимназиях, семинарии, не работали заводы и мастерские.

И тут случился пожар, в ходе которого 18-летний Иосиф Карновский смело бросился в огонь и вынес русскую девочку. По городу пошли разговоры о еврее, спасшем русского ребенка, которые надолго выбили «идеологическую почву» у потенциальных погромщиков. И погром в октябре 1905 года остался единственным в истории Рязани.

В 1908 году рязанский мещанин Иосиф Карновский, которому шел 21-й год, вызвал интерес у жандармского управления, о чем свидетельствует упомянутое выше хранящееся в Государственном архиве Рязанской области дело.

На первом листе докладная некоего полковника ротмистру Звайгзне:

«Начальник Рязанского Губернского жандармского управления. Апрель 1908 г. № 2062.

Совершенно секретно.

Отдельного Корпуса жандармов Ротмистру Звайгзне.

Предлагаю Вашему Высокоблагородию возбудить переписку в порядке охраны на предмет выяснения политической благонадежности Рязанского мещанина Иосифа Карновского, и если будут добыты данные, то приступить к формальному дознанию в порядке 1035 статьи Ус. участка суда и о результатах донести мне.

Приложение: вещественные доказательства.

Полковник [подпись неразборчива]».

Какие именно вещественные доказательства предъявил полковник, неизвестно, но развитие событий находим на втором листе дела в следующей докладной записке полковника также с весьма строгим грифом секретности:

«Совершенно секретно.

Прикомандированному к Рязанскому Губернскому Жандармскому управлению коллежскому асессору Булич.

Прошу Ваше Высокоблагородие в порядке 29 статьи Высочайше утвержденного об Охране на основании 258 статьи Ус. участка суда произвести обыск в квартире переплетчика Иосифа Карновского – Астраханская, д. Часоводова на предмет обнаружения преступной литературы и данных о принадлежности к преступному сообществу…

Примечание. Предварительно обыска надлежит негласным путем узнать, проживает ли данное лицо в указанной квартире, и после того только входить в дом…»

Протокол обыска, проведенного 31 марта 1908 года, написан от руки и неразборчив. Можно лишь понять, что обнаружены «1) сорок семь брошюр разного наименования; 2) сорок пять номеров политических журналов; 3) записная книжка в клетчатом переплете; 4) семнадцать записок и писем; 5) пятнадцать экземпляров журналов “Альманах”…»

Немного добавили сведений результаты допроса заведующего сыскной частью в городе Рязани Василия Рыкова: «Слышал я о Карновском, что он принадлежит к левой партии, а больше о нем сказать не могу».

Показания помощника пристава Московской части Рязани были более многословны, но столь же неинформативны: «Мещанина Иосифа Карновского я знаю несколько месяцев. Я обратил внимание на то, что Карновский часто гуляет по улицам бесцельно, встречается и разговаривает с подозрительными лицами, а при приближении моем они расходились. На это я обратил внимание и стал за ним наблюдать, но ничего предосудительного в его поведении не нашел.

Я не слышал, чтобы у Карновского были какие-нибудь сборища, или чтобы он раздавал кому-нибудь нелегальную литературу или кого-нибудь возбуждал против правительства, но думаю, что он принадлежит к какой-нибудь левой партии…»

Наконец, 21 апреля 1908 года состоялся допрос самого И. И. Карновского, который ничего нового не дал: «На предложенные мне вопросы отвечаю: я живу у своего отца и занимаюсь переплетным делом, ни в каких обществах не состою и ни к какой политической партии не принадлежу. Отобранные у меня при обыске 31 марта сего года брошюры приняты мною в переплет, но от кого именно, указать не могу, так как не записываю лиц, сдающих нам книги в переплет. Все отобранные у меня брошюры принадлежат одному лицу, но кому именно, не знаю, и сданы мне месяцев пять тому назад.

Журналы “Альманах” принадлежат мне, большинство из них мною куплены в 1907 и 1908 г. г. в Рязани в магазине Темаева. Открытка и два письма, писанные мною моему брату, принадлежат мне, а писанные стихи на четырех листках не мои, и не знаю, как они попали ко мне, думаю, что эти стихи были мне принесены вместе с брошюрами. Я отобранные брошюры не читал и никому не давал их читать и не знаю, запрещенные они или нет. Больше ничего объяснить не могу».

Упомянутый в объяснении «Альманах» – ежемесячный литературно-художественный иллюстрированный журнал политической сатиры, издававшийся в Петербурге в 1906 году.

А вообще при обыске 31 марта у Карновского изъяли книги, среди которых:

Якушкин В. Е. Декабристы, кто они были и чего они хотели. СПб.: Народное право, 1906.

Рябинин Д. Восьмичасовой рабочий день. М.: Типография А. П. Поплавского, 1906.

Федорович С. Какъ собираются и на что расходуются народные деньги. СПб.: Молот, 1905.

Какие нужны порядки? М.: Труд и воля, 1906.

Минин С. Письма к пролетарию о программе и партии социалистов-революционеров. СПб.: Вперед, 1907.

Бебель А. Антисемитизм и пролетариат. Пер. с нем. Одесса: Новая заря, 1905.

Короленко В. Г. Последний луч. Очерки и рассказы. 4-е изд. СПб.: редакция журнала «Русское богатство», 1907.

Лассаль Ф. …К рабочему вопросу. СПб.: 1906.

Каутский К. …Экономическое учение Карла Маркса. Пер. И. М. Дебу. СПб.: В. Врублевский, 1907.

Этот перечень свидетельствует о том, что переплетчик Карновский, несмотря на незаконченное начальное образование, проявлял серьезный интерес к политике, придерживаясь левых взглядов. Часть обнаруженной при обыске литературы можно было отнести к нелегальной.

Напомним, что происходило это в период Первой русской революции 1905–1907 годов. Декабрьское вооруженное восстание 1905 года в Москве было подавлено, но его отголоски слышались в провинции. И в расположенной поблизости Рязани это было заметно.

Тем не менее ротмистр Звайгзне постановил: «Я не нахожу основания для привлечения Карновского к дознанию в качестве обвиняемого в Государственном преступлении…» Все ограничилось негласным наблюдением по месту жительства.

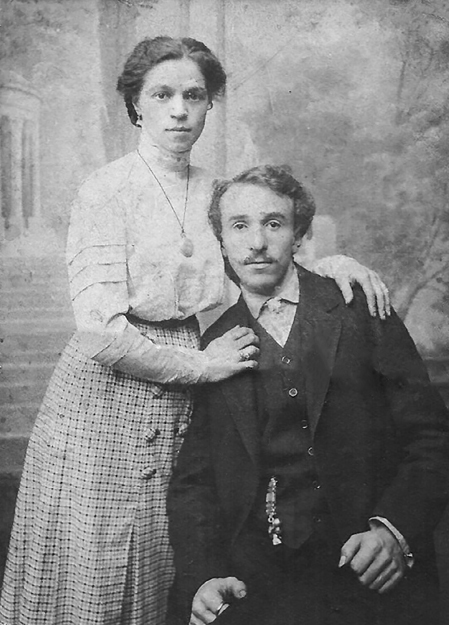

Впрочем, вскоре Иосиф утратил интерес к политике. Он познакомился и сразу увлекся русской девушкой Прасковьей Даниловой. Увидел он Пашу в мастерской Клейнера, куда случайно зашел с родителями. Это была взаимная любовь с первого взгляда.

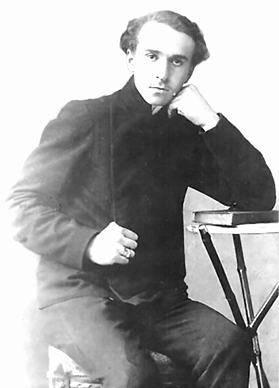

И с того дня Иосиф, что называется, повадился ходить к Клейнеру, чтобы свидеться с Прасковьей. Приводимую фотографию, датированную 14 января 1909 года, Иосиф подарил Паше, надписав: «Дарю на добрую долгую память Паше от Иосифа» и снабдив незамысловатым четверостишьем:

Когда настанет час разлуки,Когда не станет здесь меня, Возьми тогда портрет сей в руки И вспомни, кто любил тебя.Паша была на девять лет старше, но не это было препятствием для женитьбы. Русская девушка не могла связать себя узами брака с иудеем, а семья Карновских была категорически против перехода Иосифа в православие.

Как бы там ни было, Иосиф крестился и в православии получил имя Евгения Дмитриевича. Обряд крещения прошел в церкви Преображения Господня, которая находится на набережной реки Трубеж, рядом с Кремлем. Высокий крутой берег, на котором возвышается храм, дал ему второе, народное, название – «Спас-на-Яру». Церковь до настоящего времени считается украшением города.

Церковь Преображения Господня, в которой в 1909 г. крестился Е. Д. Карновский

Находясь под надзором полиции («органы» – предшественники ВЧК все-таки установили его членство в социал-демократической партии), Евгений Дмитриевич не мог получить работу на государственной службе. Чтобы прокормить семью, он открыл переплетную мастерскую, в которой вначале работал один.

Потом с помощью друзей, получив кредит и поручительства, выписал из Германии машины, пригласил трех мастеров и стал брать сложные работы с золочением, выполнял дорогие переплеты.

Прасковья помогала мужу в работе и, кроме того, вела хозяйство. Надо было всех, включая рабочих, накормить. Дела в переплетной мастерской шли хорошо, жили вполне прилично.

В 1912 году у Прасковьи Гавриловны и Евгения Дмитриевича родилась дочь Зоя, а через два года – Нина. А родня Иосифа, ставшего Евгением, полюбила скромную и работящую Пашу. Правда, мама вспоминала, что кто-то из дальних родственников чуть ли не проклял детей «выкреста».

Нина и Зоя Карновские, 11 августа 1916 г.

Сестры Карновские росли очень разными. Несколько легкомысленная Зоя и сверхсерьезная Нина. Зоя имела способности к музыке, успешно окончила музыкальную школу. Она прожила всего 33 года и умерла в 1945 году от туберкулеза. Последние 12 лет жизни она постоянно болела, работать не могла, находилась на иждивении мужа – сотрудника МГБ Николая Ивановича Мирошникова.

Жарким днем 18 мая 1917 года Евгений с друзьями отправились на велосипедах купаться на речку Павловку, которая при слиянии в черте Рязани с Плетенкой образует впадающую в Оку реку Трубеж. Евгений бросился в речку и тотчас потерял сознание – случился сердечный приступ. Возможно, сказалась большая разность температур воздуха и воды.

Когда приятели вытащили его на берег, он уже не подавал признаков жизни. Евгению Дмитриевичу шел тридцатый год.

Евгений Дмитриевич Карновский

Кончина еще совсем молодых отца и сестры произвела на мою мать тяжелое и какое-то своеобразное впечатление – она решила, что и ей суждена недолгая жизнь, а потому с тридцати с небольшим лет стала считать себя старухой. Например, в ответ на замечание мужа: «– Ты рассуждаешь как старуха!» с готовностью соглашалась: «– А я и есть старуха».

Едва отметив сорокалетие, стала комментировать свой возраст репликой: «– Я – старый человек, мне скоро пятьдесят». И в этом не было кокетства или рисовки, а просто проявление характера.

Прасковья Гавриловна после внезапной смерти мужа осталась с двумя детьми (пяти и трех лет), без дающей постоянный заработок профессии и вообще без хоть сколько-нибудь радужной жизненной перспективы. Очень скоро переплетную мастерскую пришлось закрыть, ее имущество растащили. Осенью произошла революция.

П. Г. и Е. Д. Карновские

Шла Первая мировая война, в Рязани было много военнопленных, которых расселяли по квартирам. К Прасковье Гавриловне поселили венгра, принявшего имя Ивана Ивановича Волковского и решившего не возвращаться из плена на родину, а остаться в России. Он, как и Евгений Дмитриевич Карновский, занимался переплетным делом.

За него вдова и вышла замуж. У моей матери были плохие отношения с отчимом, а вот мой двоюродный брат Феликс Мирошников относился к нему с теплотой и называл дедушкой. Когда кузен стал курсантом Рязанского артиллерийского училища, однажды мы с ним посетили Ивана Ивановича, жившего на улице Горького. Феликсу он очень обрадовался, обнимал «внучека», который был его на голову выше. О моем существовании он тоже знал, обратился к Феликсу с вопросом: «А это и есть Сережа?»

Несмотря на десятилетия, проведенные в России, Иван Иванович говорил с заметным венгерским акцентом. На память подарил мне только что изготовленный им альбом для фотографий. Этот подарок «деда» я не сохранил.

После смерти мамы я обнаружил среди ее бумаг воспоминания, которые приведу:

«Отчим был суровым человеком, с нами был очень строг и при малейшей оплошности очень сильно наказывал. Сестра часто выражала непослушание, и ее часто наказывали. Меня отчим наказал один раз, когда мне было шесть лет. Он обвинил меня в том, чего я не делала, и я отказывалась признать себя виновной. Он привел меня в сарай и бил веревкой, пока не устал, но признания не добился.

Когда он ушел, заперев меня в сарае, я долго плакала и затем уснула. Утром пришла мама, увидев меня всю в синяках, она горько плакала, а я ее успокаивала. Мама была тихой, молчаливой, всего боявшейся. Боялась за нас заступаться перед мужем. Я это чувствовала, очень любила и жалела маму и мечтала, что вырасту и освобожу ее и дам ей спокойную счастливую жизнь.

Могила Е. Д. и П. Г. Карновских на Лазаревском кладбище Рязани (не сохранилась). Фото автора, 1973 г.

С тех пор меня не били, и отчим относился, если можно сказать, с уважением, считался с моим мнением. Став взрослой, я поняла, что он помог нам выжить, но полюбить его не смогла. Когда я была студенткой третьего курса мединститута, он ушел от мамы к другой женщине, и я почувствовала какую-то свободу, хотя на мои плечи легла забота о матери, и я старалась помогать ей – считала это своим долгом».

Иван Иванович Волковский прожил долгую жизнь и скончался в 1970-е годы. В 1965 году я видел его на Лазаревском кладбище. Он уже давным-давно жил в другом месте, но пришел на похороны бывшей соседки Екатерины Ивановны Лебедевой. С мамой моей они тогда друг друга не заметили. А с моим отцом он познакомился. Между ними возникла даже некоторая симпатия. Впрочем, это имеет весьма косвенное отношение к моей родословной.

Завершить рассказ о моих корнях по материнской линии я хочу рассказом о моем двоюродном брате – Феликсе Мирошникове (1934–2013).

В начале 1930-х годов Прасковья Гавриловна и Зоя Евгеньевна поселились в доме 23 на улице Свердлова. По соседству жила семья Лебедевых, глава которой Владимир Клавдиевич служил в НКВД.

Своими впечатлениями обо всех обитателях дома, позднее ставшего домом и моего детства, я поделюсь ниже. А пока отмечу факт, что к Лебедеву часто приходил его сослуживец молодой офицер Николай Иванович Мирошников. По образованию он был школьным учителем математики, но по велению партии пошел служить в органы внутренних дел.

Зоя Евгеньевна Карновская