Полная версия

Последний этаж

Звуки тоже стали частью этого призрачного присутствия. Шаги в пустых коридорах – не эхо ее собственных шагов, а другие, с иным ритмом, иной походкой. Тихое дыхание в соседней комнате. Скрип половиц под чьими-то невидимыми ногами. Иногда – приглушенный плач, мужской или женский, доносящийся словно из-за толстых стен.

Однажды, взглянув в большое зеркало в прихожей – то самое, которое встретило ее в первый день – она на долю секунды увидела за своим плечом искаженное ужасом лицо бородатого мужчины средних лет. Глаза у него были широко раскрыты, рот открыт в беззвучном крике. Лицо было бледным, изможденным, с впалыми щеками и темными кругами под глазами – лицо человека, который долго не спал и не ел.

Анна вскрикнула и резко обернулась – никого. Но его отчаяние, его безграничный, животный страх остались висеть в воздухе как почти осязаемая субстанция. Она знала это лицо. Видела его на фотографиях в папках доктора Крамера. Субъект номер семь. Игорь С., инженер-строитель.

Он был здесь. Или то, что от него осталось.

В спальне, ползая под кроватью в поисках какого-то объяснения происходящему, она нашла старый блокнот в мягкой обложке. Страницы пожелтели, но почерк был разборчивым. Судя по записям, блокнот принадлежал одной из предыдущих жертв эксперимента – той самой «Субъекту номер девять», молодой женщине-психологу по имени Марина.

Записи начинались с деловитых, почти научных наблюдений, написанных ровным, аккуратным почерком:

«День первый. Попала сюда случайно, искала съемную квартиру по объявлению. Хозяин не пришел на встречу, но дверь была открыта. Странное место. Мебель старая, но качественная. Пока разбираюсь в ситуации, переночую здесь. Завтра найду способ связаться с владельцем».

«День второй. Не могу найти выход. Все двери ведут обратно в квартиру. Возможно, это сложная планировка, какой-то архитектурный эксперимент. Попробую разобраться систематически».

«День третий. Нашла документы в кабинете. Кажется, здесь проводился какой-то психологический эксперимент. Доктор Крамер изучал влияние изоляции на человеческую психику. Неужели я стала следующим подопытным?»

Но по мере того как дни сливались в один бесконечный кошмар, почерк становился все более рваным, нервным, безумным. Строки ползли вверх и вниз, буквы наезжали друг на друга, а некоторые слова были написаны с такой силой, что ручка прорывала бумагу:

«День четвертый. Стены двигаются. Я НЕ схожу с ума. Я замерила рулеткой. Утром гостиная была 5.2 метра в длину. Сейчас 4.8. Комнаты сжимаются и расширяются, как легкие».

«День седьмой (или восьмой?). Он смотрит на меня из зеркал. Крамер. Я знаю, что это он. Седые волосы, холодные глаза за очками. Он записывает все в свой блокнот. Он хочет увидеть, когда я окончательно сломаюсь. Но я не сломаюсь. Я психолог. Я знаю, как работает разум».

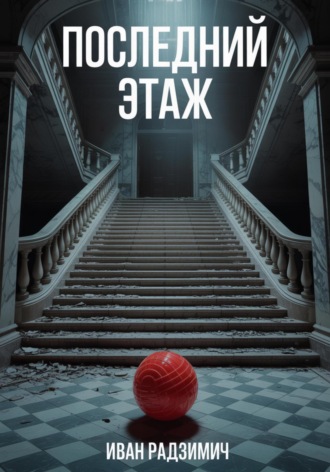

«День двенадцатый? Тринадцатый? Время потеряло смысл. Я видела мальчика. Маленький, лет семи, темноволосый. Он смеялся в коридоре, играл с красным мячиком. Но здесь никого нет, кроме меня. Только я. Голоса становятся громче. Они говорят на разных языках. Иногда это дети. Иногда взрослые. Они зовут меня по имени».

«ЗЕРКАЛА ЛГУТ ВЫХОДА НЕТ ОН ВЕЗДЕ ОН В СТЕНАХ ОН В ВОЗДУХЕ МАЛЬЧИК НЕ НАСТОЯЩИЙ НО ОН ПЛАЧЕТ ПОЧЕМУ ОН ПЛАЧЕТ»

Последние страницы были испещрены бессмысленными каракулями, рисунками, которые могли быть планами комнат или абстрактными узорами страха. Между строк проглядывали отдельные слова: «мама», «домой», «помогите», «холодно».

Читая этот дневник безумия, Анна чувствовала, как ее собственная реальность истончается, как трескается по швам ее уверенность в том, что происходящее можно объяснить рационально. Она не одна в этом кошмаре. До нее здесь были другие – инженер Игорь, психолог Марина, еще более двадцати человек, согласно папкам Крамера. И все они прошли тот же путь: от попыток найти логическое объяснение до полного ментального коллапса.

Но это знание не приносило утешения. Наоборот, оно лишь подтверждало, что ее ждет та же участь. Что лабиринт непобедим, что из него нет выхода, что она, как и все предыдущие жертвы, медленно, но неотвратимо сойдет с ума.

Она начала бояться зеркал. И это было разумный страх, потому что зеркал становилось все больше. Она точно помнила их первоначальное расположение – одно в прихожей, одно в ванной, одно в спальне над туалетным столиком. Но теперь они появлялись в самых неожиданных местах. На кухне, где их быть не должно. В кабинете, отражая металлический стол и пробковую доску с фотографиями. В коридорах, создавая иллюзию бесконечных проходов.

Хуже того – они отражали комнаты неправильно. Искажали перспективу, добавляли детали, которых не было в реальности, или убирали те, что должны были отражаться. Зеркало в гостиной показывало диван другого цвета. Зеркало в спальне отражало кровать, на которой лежал кто-то под одеялом, хотя кровать была пуста.

Иногда в зеркалах появлялись двери там, где их быть не должно. Анна видела в отражении проходы в стенах, которые в реальности были глухими. Однажды, доведенная до отчаяния, она попробовала открыть одну такую призрачную дверь, потянувшись к ее отражению.

Ее рука прошла сквозь холодную стеклянную поверхность зеркала, не встретив преграды. Стекло превратилось в жидкость, в портал. За ним было что-то темное, холодное, пахнущее больничными коридорами и страхом. Она резко дернула руку обратно, но на коже остался холод, который не проходил часами.

Постепенно отчаяние начало сменяться апатией – защитной реакцией психики на невыносимую ситуацию. Она часами сидела на полу в гостиной, обхватив колени руками, и просто смотрела в одну точку на стене. Мысли текли вязко, бессвязно. Борьба казалась бессмысленной. Зачем искать выход, если его нет? Зачем сопротивляться, если сопротивление только ускоряет сумасшествие?

Лабиринт был не снаружи – он был внутри нее. Он перестраивал не только стены квартиры, но и архитектуру ее сознания, менял местами комнаты памяти, запирал двери восприятия, создавал ложные коридоры мысли.

Может быть, самым разумным было просто сдаться? Принять безумие как новую реальность, перестать сопротивляться и позволить разуму раствориться в этом архитектурном кошмаре?

Именно в один из таких моментов полной капитуляции, когда она сидела в гостиной в позе эмбриона, погруженная в тишину, нарушаемую лишь стуком ее собственного сердца, она услышала это.

Тихий детский смех.

Звонкий, беззаботный, полный радости. Тот самый смех, о котором писала девушка-психолог в своем дневнике. Он донесся из кабинета – мелодичный, почти музыкальный, как серебряные колокольчики.

Что-то внутри Анны переключилось. Это был не просто звук – это был зов. Этот смех был не похож на другие звуковые галлюцинации, которые мучили ее в последнее время. Он не нес в себе угрозы или страха. Наоборот – в нем была какая-то светлая печаль, ностальгия, воспоминание о счастье.

И он был знакомым. Она слышала его раньше, давно, в другой жизни.

Поднявшись на ватных, непослушных ногах, она медленно пошла на звук. Смех продолжался – то затихая до шепота, то звеня ярче, словно ребенок играл в прятки и то приближался, то убегал.

Кабинет доктора Крамера был в том же состоянии, что и всегда. Все те же папки с протоколами экспериментов, тот же микроскоп, та же пробковая доска с фотографиями зачеркнутых лиц. Но на полу, у ножки металлического стола, лежало то, чего она раньше определенно не замечала.

Маленький красный резиновый мячик.

Сердце пропустило удар. Мячик был точно таким же, какой был у нее в детстве – ярко-красный, размером с детский кулачок, с шероховатой поверхностью для лучшего хвата. Она помнила его упругость, когда подбрасывала его в воздух. Помнила его специфический резиновый запах. Помнила, как он отскакивал от стен и пола с веселым звуком.

Она наклонилась, чтобы поднять его, и руки затряслись. Мячик был теплым, словно с ним только что играли. На поверхности были крошечные отпечатки детских пальчиков.

В этот момент ее взгляд упал на нижний ящик металлического стола, который был слегка приоткрыт – совсем чуть-чуть, но достаточно, чтобы разглядеть край каких-то бумаг внутри. Раньше он был плотно закрыт, она это точно помнила.

Дрожащей рукой она выдвинула ящик до конца. Механизм двигался плавно, бесшумно, словно его недавно смазали.

Внутри, поверх аккуратных стопок папок и бумаг, лежала тонкая папка из желтого картона с надписью, сделанной тем же печатным шрифтом: «Особые случаи. Дети. Долгосрочные эффекты».

Анна взяла папку. Картон был мягким, потертым по краям, словно ее часто брали в руки. Она открыла ее медленно, как открывают шкатулку, в которой может лежать бомба.

И ее мир, который, как ей казалось, уже был окончательно разрушен, рассыпался в пыль.

Папка была полна детских рисунков. Десятки листов бумаги разного размера и качества – от обычной школьной до плотной рисовальной. На каждом листе – неумелые, но яркие изображения, сделанные цветными карандашами, фломастерами, красками. Рисунки комнат, домов, людей – обычные детские картинки, какие рисуют все дети.

Но почти на каждом рисунке присутствовали зеркала. Много зеркал. Кривые, странные, отражающие искаженные лица. Зеркала на стенах, на потолках, на полу. Зеркала, в которых отражались не те комнаты, которые должны были отражаться. Зеркала, из которых выглядывали чужие глаза.

На одном из рисунков была изображена маленькая темноволосая девочка в красном платьице, стоящая посреди комнаты, стены которой были целиком зеркальными. Девочка держала в руках красный мячик – точно такой же, который Анна только что подняла с пола. Лицо у девочки было грустным, испуганным. А зеркальные стены отражали не ее, а множество других детей – мальчиков и девочек разного возраста, все с такими же испуганными лицами.

В правом нижнем углу листа детским, печатным почерком было выведено:

«АНЯ К., 7 ЛЕТ. СЕАНС №15. ВОСПОМИНАНИЕ О ЗЕРКАЛЬНОЙ КОМНАТЕ».

Анна уронила рисунок. Лист планировал на пол, но она его не видела. Она смотрела в пустоту, а в голове, как разбитая пластинка, повторялись слова: «Аня К., 7 лет. Аня К., 7 лет. Аня К., 7 лет».

Воспоминания, которые она так тщательно похоронила, так глубоко заперла в самых темных уголках памяти, начали просачиваться на поверхность. Сначала обрывками, фрагментами, как кадры старого фильма. Потом все ярче, все отчетливее.

Белые стены. Яркий свет. Мужской голос, спокойный, вкрадчивый: «Не бойся, Анечка. Это просто игра. Игра в прятки с отражениями».

Зеркальная комната. Она помнила зеркальную комнату.

Глава 4. Отражение

Время застыло. Анна смотрела на подпись на детском рисунке, и буквы расплывались перед глазами, словно написанные чернилами на мокрой бумаге. «Аня К., 7 лет». Эти простые символы, выведенные неровным детским почерком, обрушили на нее весь вес забытых лет. Это было не просто совпадение имени, не случайность, которую можно было объяснить статистикой или логикой. Это был ключ – тяжелый, ржавый, болезненный ключ, который отпирал самую темную и глубоко замурованную комнату в архитектуре ее памяти.

Комнату, существование которой она отрицала всю взрослую жизнь.

И воспоминания хлынули. Не стройным потоком, который можно было бы контролировать, остановить или направить, а острыми, болезненными осколками разбитого зеркала, каждый из которых резал по живому. Они врывались в сознание хаотично, без хронологии, смешивая прошлое и настоящее в калейдоскопе ужаса.

Она увидела белую комнату. Не больничную – та была бы понятной и объяснимой – а скорее игровую, созданную специально для того, чтобы ребенок чувствовал себя в безопасности. Стены были окрашены в мягкий кремовый цвет, пол покрыт теплым линолеумом, на котором можно было сидеть, не боясь простудиться. В углу стоял маленький столик с игрушками – куклы, кубики, цветные карандаши. Все выглядело невинно, даже уютно.

Но в ней не было ничего, кроме одного стула – детского, из светлого дерева, с мягкой подушечкой – и большого зеркала во всю стену. Зеркало было идеально чистым, без единого пятнышка или царапины. Оно отражало комнату с пугающей четкостью, создавая впечатление, что мир за стеклом более реальный, чем тот, в котором она находилась.

Она вспомнила «доброго доктора». Высокий, худощавый мужчина в белом халате поверх серого костюма. Волосы седые, аккуратно зачесанные назад. Очки в тонкой металлической оправе. Лицо интеллигентное, даже располагающее – лицо человека, которому можно доверить самое дорогое.

У него был мягкий, обволакивающий голос – голос профессионального психолога, умеющего разговаривать с детьми. Он никогда не повышал тон, не проявлял нетерпения. Всегда называл ее «умницей», «молодцом», «особенной девочкой». И давал ей маленькие подарки за «правильные ответы» – конфеты, наклейки, маленькие игрушки.

И красный мячик. Точно такой же, какой она только что держала в руках. Он давал его ей в конце каждого сеанса, как награду за сотрудничество.

Но глаза. Она помнила его глаза. Холодные, как лед, за стеклами очков. Они изучали ее с научным интересом, словно она была не ребенком, а лабораторным образцом. В них не было тепла, несмотря на ласковые слова. В них была жадность – жадность исследователя, открывающего новый вид бабочек и готового приколоть ее к доске булавкой.

Что это были за игры? «Зеркальные игры», – так он их называл. Звучало невинно, почти весело. Игры для особенных детей, объяснял он ее матери. Игры, которые помогают развить воображение и интуицию.

Он сажал ее на стул лицом к зеркалу и просил рассказать, что она видит в отражении. Сначала все было просто. Она видела себя – семилетнюю девочку с темными волосами, собранными в хвостики, в красном платьице, которое мама надевала на нее для особых случаев. Она видела белую комнату, стул, доктора, стоящего за ее спиной с блокнотом в руках.

– Молодец, Анечка, – говорил он, записывая что-то. – А теперь посмотри внимательнее. Что еще ты видишь? Там, в глубине зеркала?

Сначала она не понимала, что он имеет в виду. Зеркало есть зеркало. Оно показывает то, что есть. Но доктор был настойчив. Его вопросы становились все более наводящими, более сфокусированными.

– А в углу? Видишь тень в углу? Нет? А если приглядишься? А что там, за твоим плечом? Да, именно там. Что это движется?

И постепенно, под его мягким, гипнотическим воздействием, она начала видеть другие вещи. Искаженные фигуры в глубине отражения. Странные тени, которые двигались независимо от источников света. Лица, которые появлялись и исчезали на краю поля зрения.

Сначала это пугало ее. Она плакала, просила остановить игру. Но доктор был терпелив. Он объяснял, что это нормально, что она особенная, что не каждый ребенок может видеть «правду зеркал». Он превращал страх в гордость, ужас – в исключительность.

– Ты видишь то, что скрыто от других, – шептал он. – Ты можешь заглянуть в другой мир. Это дар, Анечка. Очень редкий дар.

Он просил ее подружиться с «девочкой в зеркале», поговорить с ней. Сначала Аня отказывалась – девочка в зеркале была странной, не такой, как она. У той были другие выражения лица, другие движения. Иногда зеркальная девочка делала что-то, чего настоящая Аня не делала.

Но доктор был настойчив. И постепенно маленькая Аня научилась разговаривать со своим отражением. Вести диалоги с девочкой по ту сторону стекла. Рассказывать ей о своих страхах и мечтах.

А доктор записывал каждое ее слово в свой толстый блокнот, покрытый черной кожей. Каждую фразу, каждую эмоцию, каждую реакцию. Он изучал, как детская психика реагирует на дезориентацию, как размывается граница между реальностью и иллюзией, как формируется диссоциативное расстройство.

Она была не пациенткой. Она была подопытным животным.

Анна вспомнила липкий, всепроникающий страх, который окутывал ее в те месяцы. Это было не просто детское опасение перед неизвестным. Это был экзистенциальный ужас – чувство, что мир вокруг нее не настоящий, что она сама не настоящая. Ощущение постоянного наблюдения, оценки, изучения. Словно за ней следили невидимые глаза, записывали каждое ее движение, каждую мысль.

Хуже всего было чувство, что ее собственное отражение – это не она, а кто-то другой, чужой, живущий в параллельном мире. Девочка в зеркале становилась все более независимой, все более реальной. Иногда Ане казалось, что именно зеркальная девочка настоящая, а она сама – лишь отражение, бледная копия.

Она вспомнила, как плакала перед каждым походом к доктору, как просила маму больше не водить ее к нему. Но не могла объяснить, почему. Слова не находились. Как объяснить взрослому, что зеркало врет? Что девочка в отражении делает что-то плохое? Что доктор хочет, чтобы она стала как та, зеркальная?

Мама думала, что это обычные детские капризы. Доктор же объяснял, что это нормальная реакция на «терапию». Что нужно время, чтобы ребенок привык к новому способу восприятия мира.

А потом… пустота. Провал в памяти, черная дыра, поглотившая несколько месяцев детства. Стена, возведенная детской психикой для самозащиты – механизм, который психологи называют диссоциативной амнезией. Травма была настолько глубокой, что мозг просто вырезал ее из сознательной памяти, запер в самых глубинных, недоступных уголках подсознания.

Но травма никуда не исчезла. Она продолжала влиять на всю ее жизнь – тихо, незаметно, как яд, растворенный в крови. Оставила лишь смутную, необъяснимую тревожность, которая преследовала ее всю жизнь. Странное беспокойство при виде зеркал. Навязчивую потребность в контроле и порядке – попытку создать предсказуемый мир в противовес тому хаосу, который она пережила в детстве.

Именно поэтому она стала архитектором. Не из любви к красоте или творчеству, а из потребности в структуре, в четких линиях, в пространстве, которое можно измерить и понять. Архитектура была ее способом доказать себе, что мир реален, что пространство подчиняется законам, что между «здесь» и «там» есть ясная, непроходимая граница.

Именно поэтому она так болезненно реагировала на любые попытки мужа контролировать ее работу. Работа была ее убежищем, ее способом удержать контроль над реальностью. Любое вмешательство воспринималось как угроза, как попытка снова лишить ее власти над собственным миром.

И именно поэтому она с такой маниакальной настойчивостью пыталась попасть на девятый этаж. Это было не профессиональное любопытство. Это было подсознательное стремление закрыть гештальт, завершить то, что было начато в детстве.

Квартира. Лабиринт. Теперь все стало ясно. Это было не просто место, не просто архитектурная аномалия. Это была материализовавшаяся метафора ее собственной травмы. Шрам на душе, который обрел физическую форму. Подавленные воспоминания, которые выплеснулись в реальность и создали этот невозможный, изменяющийся мир.

Все эти меняющиеся комнаты, ложные двери, бесконечные коридоры – это были защитные механизмы, которые выстроил ее разум, чтобы никогда больше не возвращаться в ту, самую первую, зеркальную комнату доктора Крамера. Лабиринт был создан не для того, чтобы удержать ее, а для того, чтобы защитить от правды.

А «отпечатки» других жертв – Игорь С., Марина Т., все эти люди с фотографий… Были ли они реальными людьми, которые когда-то попали в ту же ловушку? Или это были лишь спроецированные ею фрагменты ее собственного расщепленного «я», ее страхи и отчаяние, материализовавшиеся в виде чужих судеб? Проекции того, что могло случиться с ней самой, если бы она не вытеснила травму из памяти?

Может быть, доктор Крамер никогда не проводил экспериментов на взрослых. Может быть, все эти папки с протоколами были лишь фантазией ее подсознания, способом объяснить необъяснимое. Способом превратить личную травму в нечто большее, более значимое.

Теперь все встало на свои места. И детский смех, который она слышала – это был не призрак чужого ребенка. Это смеялась она сама, семилетняя, играющая с красным мячиком в белой комнате, еще не понимающая, что с ней делают.

И красный мячик, который лежал на полу кабинета – это был не физический предмет. Это был символ, якорь, заброшенный из ее прошлого в настоящее. Напоминание о том времени, когда она была беззащитной, когда взрослые могли делать с ней все, что хотели, прикрываясь словами о науке и лечении.

А доктор Крамер… Он не был призраком из прошлого, не был мертвецом, продолжающим свои эксперименты. Он был гораздо хуже. Он был частью ее. Его аналитический, холодный, безэмоциональный голос давно поселился в ее голове, стал частью ее внутреннего диалога. Голос, который постоянно наблюдал, оценивал, анализировал ее собственные мысли и поступки.

И сейчас, когда защитные барьеры пали, этот голос зазвучал с новой силой – не в записях, найденных в кабинете, а в ее собственном сознании:

«Субъект демонстрирует способность к самоанализу. Защитные механизмы ослабевают. Подавленные воспоминания успешно интегрированы в сознательную память. Прорыв неизбежен. Фаза интеграции травматического опыта начинается. Эксперимент входит в завершающую стадию».

Анна поняла с кристальной ясностью. Цель изменилась. Кардинально. Речь больше не шла о том, чтобы найти физический выход из квартиры. Не было никакой квартиры в обычном смысле – был лишь лабиринт ее собственного сознания, материализовавшийся под воздействием возвращающихся воспоминаний.

Лабиринт был в ее голове. И чтобы выбраться из него, нужно было не бежать по бесконечным коридорам, не искать двери и переходы. Нужно было остановиться. Развернуться. И идти в самый центр лабиринта. Туда, где было страшнее всего.

В зеркальную комнату своего детства.

Туда, где семилетняя девочка до сих пор сидела на стуле и разговаривала со своим отражением, не понимая, что с ней делают. Туда, где доктор Крамер продолжал свой эксперимент, записывая в блокнот каждое слово, каждый страх, каждую слезу.

Только там, лицом к лицу со своей травмой, она сможет освободить ту маленькую девочку. И освободить себя.

Анна медленно поднялась с пола, оставив разбросанные детские рисунки у своих ног. В руках она по-прежнему сжимала красный мячик – теперь уже осознанно, как талисман, как связь между прошлым и настоящим.

Ей больше не нужно было искать секретные двери или скрытые механизмы. Путь к центру лабиринта лежал через самое очевидное место – через большое зеркало в прихожей. То самое зеркало, которое с первого дня пугало ее своим слишком ярким, слишком четким отражением.

Пора было посмотреть правде в глаза. Буквально.

Анна вышла из кабинета и медленно пошла к прихожей, сжимая в руке красный мячик. С каждым шагом воздух становился плотнее, а тишина – звонче. Квартира словно замерла в ожидании финального акта драмы, которая длилась двадцать пять лет.

Впереди, в золоченой раме, ее ждало зеркало. И за ним – белая комната, стул и маленькая девочка, которая так и не смогла вырасти, потому что часть ее души осталась заперта в том кошмаре.

Пора было забрать ее домой.

Глава 5. Освобождение

Она перестала бороться. Эта капитуляция была не поражением, а освобождением – освобождением от бесполезной борьбы с тенями, от попыток применить законы физики там, где действовали законы психики.

Она больше не пыталась нанести это место на карту, измерить неизмеримое, структурировать то, что существовало по законам травмированного сознания. Архитектор в ней молчал. Говорил человек – израненный, но готовый к исцелению.

Она решила принять правила игры, которая длилась уже четверть века. Не победить, не сломать, не обмануть – принять. Признать, что некоторые битвы нельзя выиграть силой, можно только растворить их любовью.

Глубоко вздохнув – воздух в легкие входил легче, словно что-то тяжелое отпустило ее грудь – она пошла навстречу своему страху. Каждый шаг давался с усилием, но не физическим, а эмоциональным. Это была не ходьба по комнате, это было путешествие через десятилетия подавленного ужаса, через слои защитных механизмов, которые она возводила всю взрослую жизнь.

Она подошла к большому зеркалу в прихожей – тому самому, которое встретило ее в первый день как безмолвный страж этого места. Позолоченная рама теперь казалась не роскошной, а траурной, словно обрамляла не отражение, а портрет умершего. Ее отражение было бледным, изможденным, с темными кругами под глазами – лицо человека, прошедшего через ад. Но в глазах больше не было паники. Была решимость.

Но она смотрела не на себя. Она смотрела вглубь зеркала, за свое плечо, туда, где в отражении клубились тени – не оптические иллюзии, а материализованные фрагменты подсознания. Там, в глубине серебристого стекла, жили все те части ее личности, которые она отвергала, прятала, стыдилась.

– Я знаю, что вы здесь, – сказала она вслух, и голос ее прозвучал в тишине квартиры как колокол, нарушающий двадцатипятилетнее молчание. Голос был тихим, но твердым, лишенным дрожи страха, которая мучила ее все эти дни. – Я вас больше не боюсь.