Полная версия

Троя. Мифы, история, археология

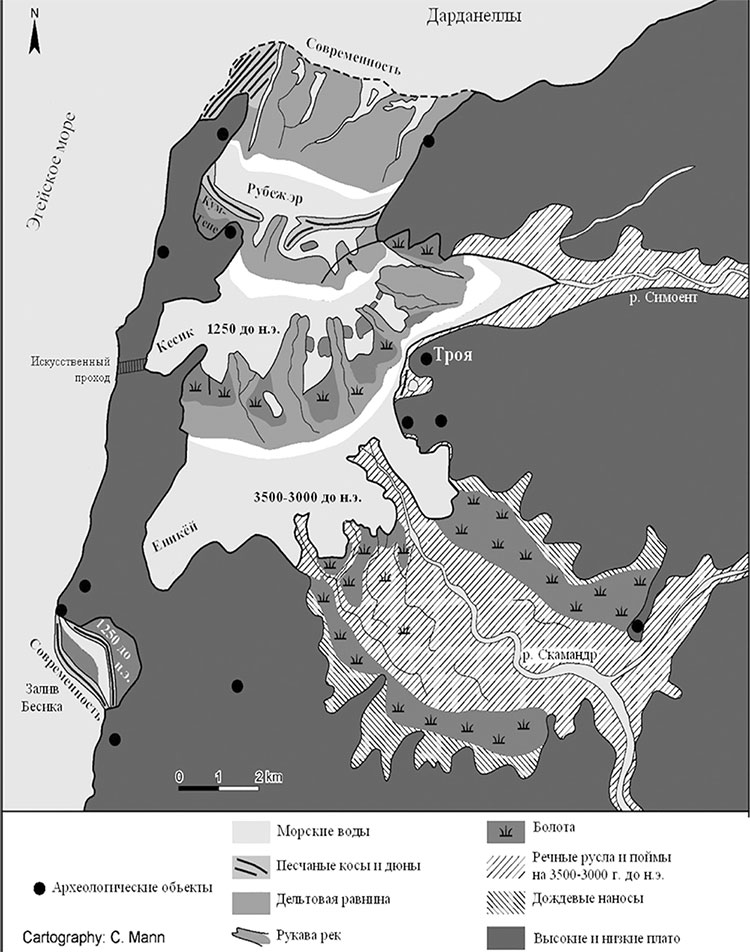

Ко времени Троянской вой ны береговая линия отодвинулась от города примерно на три километра. Залив изобиловал мелями и напоминал скорее болото, чем море. Симоент, который раньше впадал в один из языков залива, к северо-востоку от города, теперь подходил почти под стены Трои. У Гомера неоднократно описывается, как перед впадением в море «струи сливают свои Симоент со Скамандром»34, но лишь очень немногие исследователи допускают, что во дни Троянской вой ны такое слияние могло иметь место. На большинстве реконструкций показано, что Симоент, миновав Трою, впадал в залив с востока, а соединились две реки, вероятно, уже во времена Гомера, т. е. почти через полтысячелетия. Забегая вперед, отметим, что Гомер был прекрасным знатоком топографии Троады, но он описывал эту местность такой, какой он ее застал в VIII веке до н. э.

Сегодня залива, в который впадали эти реки, практически не существует – он превратился в часть Троянской равнины, – а Скамандр совсем обмелел, что и неудивительно: ведь его воды, как и воды его собратьев по равнине, отведены во множество ирригационных каналов.

На современных картах, равно как и на карте, составленной в середине XIX века под руководством Шлимана, кроме перечисленных нами рек, отмечен еще и «Старый» Скамандр, или «Палеоскамандр» (Калифатли-Асмак), идущий параллельно Скамандру, только восточнее – он протекает под Гиссарлыкским холмом, и сегодня в него впадает Дюмрек (Симоент).

Гидрологическая история Троянской равнины

Именно его Шлиман считал Скамандром времен Троянской войны35. Но великий археолог ошибался, и слово «старый» не должно вводить в заблуждение. Если это и старица, то старица не основного русла Скамандра, а одного из его второстепенных рукавов. Главная река и божество Троады, Скамандр, по крайней мере начиная с III тысячелетия до н.э., совпадал (хотя и очень приблизительно) с современным руслом реки Карамендерес. А Палеоскамандр во все дни существования Трои был и остался малозначимым ручейком или болотцем36. Отметим, что Плиний называет Старым Скамандром лишь небольшой участок русла, возникший после слияния Скамандра и Симоента37. А Страбон сообщает, что один из рукавов, образовавшихся после этого слияния, называется Стомалимной – «Болотным устьем»38.

Стоит подчеркнуть, что Скамандр в своем нижнем течении протекал и протекает по плоской равнине, разветвляясь на несколько рукавов, которые постоянно меняют свой путь. В отложениях, оставленных этой рекой, палеогеографы обнаружили следы десятков русел39, и вопрос, какое из них и есть Скамандр, не имеет особого смысла.

И, наконец, последняя протекающая по равнине речушка – нынешний ручей Бунарбаши – вероятно, не играла большой роли в жизни древних троянцев. Гомер вскользь упоминает имена нескольких местных рек, но под каким из этих имен скрывался Бунарбаши – неизвестно. Правда, одно время с ним отождествляли античный Симоент40, существовала даже версия, что Бунарбаши – это гомеровский Скамандр41. Но сегодня уже нет особых сомнений, что Симоент «Илиады» – это Дюмрек, а Скамандр – это Карамендерес.

Бунарбаши вместе с двумя своими более крупными собратьями всегда впадал в залив Скамандра. На карте Шлимана большая часть его вод, заключенных в канал, отведена на равнину возле залива Бесика (Бешик – Beşik Bay, на карте Шлимана «Bashika» или «Besika») – залива Эгейского моря, которое омывает Троаду с запада, но это был весьма короткий эпизод из жизни ручья. В наши дни, хотя он и отдает свои, и без того скудные, воды в несколько оросительных каналов, основное его русло впадает в Дарданеллы.

Залив Бесика за несколько тысячелетий тоже изменился до неузнаваемости. 6000 лет назад он на два километра глубже вдавался в материк42. Потом на границе залива и моря возник невысокий барьер и залив превратился в лагуну. Лагуна продолжала мелеть, и сегодня на ее месте простирается равнина Бесика. Впрочем, от древнего залива кое-что осталось: та его часть, которая находилась снаружи барьера, по-прежнему вдается в берег неглубокой подковой43. В истории Трои этот залив, возможно, сыграл огромную роль: есть предположение, что троянцы использовали его как гавань, а в дни великой вой ны именно здесь стояли ахейские корабли44.

Все реки Троянской равнины стекают вниз с горного массива, называемого Ида (современный Коджакатран). Гомер сообщает, что они «с идейских вершин изливаются в бурное море»45 – так оно и есть по сегодняшний день. Массив этот тянется с северо-востока на юго-запад примерно от северного берега Эдремитского залива до полуострова Арктонесус (совр. Капу-Даг, иногда Кизик) и отделяет полуостров Бига, т.е. Троаду, от остальной Малой Азии. К северу от него лежит еще один небольшой «массив», скорее, скопление холмов, западная граница которого подходит близко к Трое. Исходя из современной терминологии, гордое слово «горы» к нему применить трудно, но, например, Страбон и его включал в состав Иды. Три западных «отрога» этих холмов образуют подобие буквы «Э», причем язычок ее подходит к самому городу с востока46. Отметим, что в переводе Г. А. Стратановского Страбон якобы употребляет применительно к этим холмам слова «большой горный хребет». Но в переводе Ф. Г. Мищенко, равно как и в английском переводе этого текста, равно как и в реальности, никакого «горного хребта» в непосредственной близости от Трои не наблюдается. Буквальный перевод этого места гласит «большой перешеек» между двумя долинами. Территория вокруг Гиссарлыкского холма поднимается над уровнем моря на 40–50 метров, на востоке – на 100 мет ров, образуя невысокое плато47.

Страбон утверждал, что Ида, имеющая многочисленные отроги, похожа на сколопендру48. Такая непрезентабельная внешность не помешала горе найти себе вполне достойного мужа – Ида была женой Скамандра и имела от него смертного сына. Правда, Аполлодор и Диодор Сицилийский[15], от которых мы знаем об этом браке, женой Скамандра называют некую нимфу Идею49, но комментаторы обычно считают, что Идея была нимфой горы Ида, т.е. в определенном смысле была собственно горой – в греческой мифологии боги и нимфы, связанные с древнейшими космо- и географическими объектами, сами этими же объектами и являлись. Например, богиня Гея была не «богиней Земли», а одухотворенной Землей, Уран – не богом неба, а непосредственно небом…[16]

Самая высокая вершина Иды имеет высоту 1770 метров. Сегодня она называется Каз-Даг, а в античной мифологии известна как Гаргар, или Гаргарская вершина. В дни Троянской вой ны на ней нередко сиживали боги, наблюдая за ходом боевых действий. Отметим, что и Гаргар, и сама Ида (собственно горный массив, а не холмы предгорий), вопреки расхожему мнению, которое возникает при чтении «Илиады», от Трои отстоят довольно далеко. От Гаргара до Гиссарлыкского холма по прямой – около 60 км.

Гомер называет Иду «обильной потоками» и «богатой ключами»50. Действительно, здесь берет начало множество рек и ручьев, в том числе и Скамандр. Но, для того, чтобы завершить обзор троянской географии, надо упомянуть противоречие, которое допускает Гомер, описывая истоки этой реки. В «Илиаде» он сначала перечисляет Скамандр среди рек, «что с идейских вершин изливаются в бурное море»51. Но потом не ожиданно сообщает, что истоком Скамандра являются два ключа, бьющие под самыми стенами Трои,– один горячий и один холодный52.

На противоречие это обратил внимание еще Страбон. Никаких сомнений в том, что Скамандр берет начало высоко в Идейских горах, у великого географа не было. Ссылаясь на Деметрия из Скепсиса, который, будучи местным жителем, прекрасно знал географию Троады, Страбон писал: «Одна из вершин Иды называется Котилом. Она расположена приблизительно на 120 стадий[17] выше Скепсиса; с нее текут Скамандр[18], Граник и Эсеп; две последние реки текут на север и к Пропонтиде, образуясь из соединения нескольких источников, тогда как Скамандр течет к западу только из одного источника. Все эти источники находятся поблизости друг от друга на пространстве в 20 стадий». Страбон также сообщает, что, вопреки Гомеру, никакого горячего источника в окрестностях Трои в его время не было. Не смея сомневаться в достоверности текста «Илиады», он предполагает, что «горячий источник, вероятно, иссяк»53. Что же касается холодного источника, Страбон подтверждает, что таковой существует (кстати, Шлиман обнаружил под холмом Гиссарлык, к северу и к западу от него, несколько родников, температуру некоторых из них он измерил и получил 14–15°C)54. Но источники у стен Трои, сколько бы их ни было, не могут быть истоками реки, текущей с высокогорья. Для того чтобы разрешить возникшее в тексте Гомера противоречие, Страбон предлагает считать, что вода, «вытекая из Скамандра через подземный проход, снова выходит в этом месте на поверхность; или же вода этого источника только потому считается источником Скамандра, что она находится поблизости от него; таким образом, у одной и той же реки считается несколько источников»55. За неимением лучших объяснений авторы настоящей книги предлагают согласиться в этом вопросе с великим географом.

Глава 2

От Тевкра до Лаомедонта

Итак, основателем Трои стал юноша по имени Ил. Несколько поколений его семьи обитали в Троаде, и можно только удивляться такту и сообразительности коровы, которая из глубин Фригии привела юношу обратно в его родные места.

Один из предков Ила звался Скамандром. По сведениям Аполлодора и Диодора Сицилийского, он был той самой рекой, о которой мы подробно говорили в предыдущей главе. Скамандр женился на нимфе Идее (горе Ида) и имел от нее сына по имени Тевкр – «прославленного мужа, давшего своему народу название от собственного имени – тевкры»56. Так говорят мифографы.

Более рационалистически настроенные авторы считают, что Скамандр был смертным человеком, критянином по происхождению, который прибыл в Троаду и дал свое имя реке. Поэт III века до н.э. Ликофрон в поэме «Александра» сообщает, что жители Крита отправили в Малую Азию «рать разбойную» под предводительством некоего Тевкра (родоначальника племени тевкров) и его отца Скамандра. Цель у «разбойной рати» была весьма странная: «с мышами чтоб сражаться»57. Почему критяне избрали себе столь необычного противника, да еще и отправились за ним на край тогдашней ойкумены[19], «на землю бебриков»[20], Ликофрон не разъясняет58.

Скамандр. Монета Илиона, с ереди на II в н э (Bellinger T240var)

Объяснение сражению с мышами можно найти у Страбона. Правда, географ не упоминает имен, но он подробно рассказывает о том, как переселенцы-тевкры получили оракул: «остановиться на жительство там, где на них нападут порождения земли». Пришельцы высадились на западном побережье Троады, возле мыса Лект (совр. мыс Баба – самая западная точка Малой Азии), и там «ночью огромное множество полевых мышей высыпало на поверхность и перегрызло всю кожу на их оружии и утвари». Тевкры сочли, что именно об этом и возвещал оракул. Они обустроились на жительство и дали местной горной системе имя Ида, которое напоминало им о горе, оставленной на Крите. В память о мышах, которые указали им место новой родины, переселенцы основали святилище Аполлона Сминфейского, то есть «мышиного», в котором статуя бога была воздвигнута «стоящей на мыши». Сами грызуны от этого только выгадали: Страбон сообщает, «что мыши, во множестве водившиеся около святилища, считались священными». Аполлон Сминфейский завоевал в округе большую популярность, и для него построили второе святилище на близлежащем острове Тенедосе59.

Так или иначе, некто Тевкр сын Скамандра и народ, которому он дал свое имя, поселились в землях, которым только предстояло стать Троадой. У Тевкра имелась дочь Батия (Батея, Батиэя)[21] – она, выйдя замуж за пришельца по имени Дардан, и стала праматерью троянцев60.

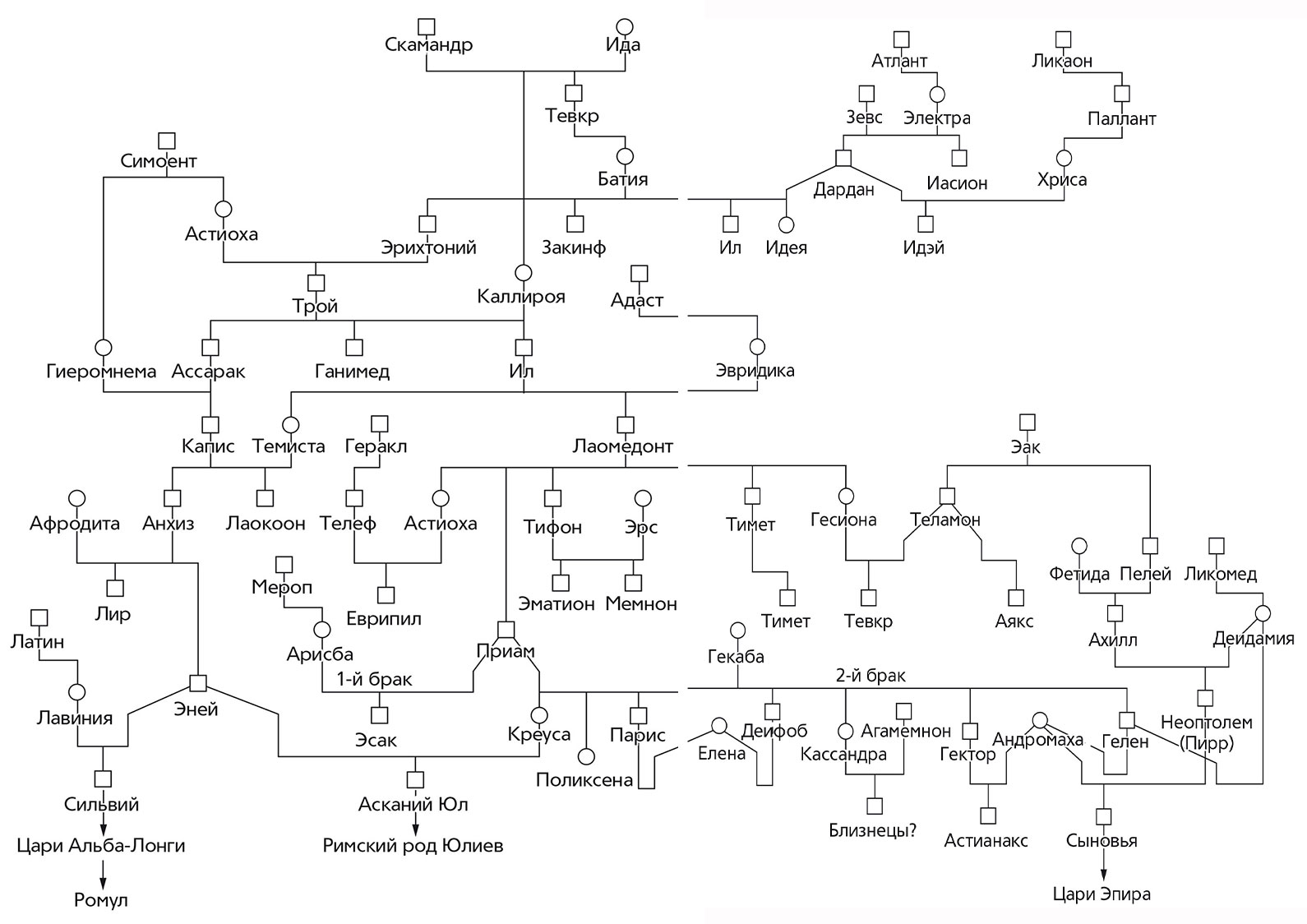

Генеалогическая таблица троянской династии

Таблица создана в основном на материале текстов Гомера, Аполлодора и Дионисия Галикарнасского. Но существуют и другие варианты родственных связей в Троянской династии. Многие второстепенные персонажи, в том числе некоторые из детей Приама, в таблицу не вошли.

Дардан был сыном Зевса и Плеяды Электры (напомним, что Плеяды до того, как стать звездным скоплением в созвездии Тельца, были дочерьми титана Атланта и Океаниды Плейоны и обитали на Земле). Родиной Дардана считают и остров Самофракию61, и Аттику62, и Аркадию (местность в центре Пелопоннеса)63, и даже Италию64. Но где бы ни была его родина, он решил поменять место жительства. Некоторые авторы сообщают, что к этому его вынудил потоп, в результате которого «равнины оказались залиты водой и на долгое время непригодны для земледелия»65. Аполлодор же полагает, что Дардан отправился в путь, потому что был опечален смертью своего брата Иасиона, который попытался обесчестить богиню Деметру и был сражен перуном Зевса, вступившегося за сестру66.

Последняя версия представляется авторам настоящей книги сомнительной: непонятно, почему гибель брата, даже и любимого, заставила человека покинуть родину и отправиться за тридевять земель, в чужие края. Резоннее думать, что переселение Дардана было все-таки вызвано наводнением, которое вошло в историю (точнее, в мифологию) под именем Дарданова потопа и случилось, вероятно, через несколько десятилетий после более знаменитого (и гораздо более разрушительного) Девкалионова потопа[22].

«Хроника» Евсевия-Иеронима сообщает нам дату прибытия Дардана в земли Троады и основания им здесь города-государства Дардания – 1477 год до н. э. Конечно, к изысканиям христианских хронистов следует относиться с некоторой осторожностью. Если сведения, сообщаемые Гомером, Гесиодом или другими аэдами (хотя бы и в пересказе поздних авторов) мы принимаем без доказательств, потому что это и есть сама мифология, то хронисты занимались примерно тем же, чем занимаемся сегодня мы сами, – собирали информацию из античных источников и пытались выстроить ее в по возможности непротиворечивом порядке, привязывая к немногим действительно известным датам. Тем не менее подсчет поколений, лежащих между Дарданом и его правнуком Илом, показывает, что «Хроника» права – по крайней мере приблизительно. Ведь Ил мог основать Трою примерно в середине или конце XIV века до н. э.

Итак, в первой половине XV века до н.э. Дардан – сын Зевса и Электры, внук знаменитого титана Атланта – высадился на северо-западе Малой Азии, где правил Тевкр – сын Скамандра. Аполлодор пишет: «Радушно принятый царем, Дардан получил от него часть его страны 〈…〉. Он основал там город Дардан, а после смерти Тевкра всю страну назвал Дарданией»67.

Дардания лежала в стороне от морей и тянулась узкой полосой вдоль предгорий главного Идского хребта[23]. Где именно был построен город, неизвестно; из слов Гомера можно допустить, что он стоял в предгорьях:

Первый, Дардан, рожден был Зевесом, сбирающим тучи.

Он основатель Дардании был. Илион же священный

Не был еще на равнине в то время построен, и люди

Жили тогда на предгорьях богатой потоками Иды68.

Позднее на берегу Геллеспонта греческими колонистами был основан другой город с тем же названием69, который дал проливу его современное имя[24]. От старого Дардана уже ко времени Страбона (рубеж эр) «не осталось и следов города»70.

Пришельцы освоили не только предгорья. Греческий историк I века до н.э. Дионисий Галикарнасский пишет, что Дардан прибыл в Малую Азию со взрослым сыном, которого звали Идэй. Идэй «с частью воинства обосновался в горах, которые теперь в честь него зовутся Идэйскими». Именно он, по мнению историка, учредил в этих местах культ Матери богов – Кибелы, который распространился по всей Малой Азии, а потом и почти по всей греко-римской ойкумене71.

Сам Дардан тоже внес немалый вклад в развитие религиозных культов. Как сообщает Дионисий, первой его женой, еще до прибытия на берега Геллеспонта, стала некая Хриса дочь Палланта72. Паллант этот приходился сыном Ликаону73 – тому самому царю Аркадии, который, по сообщению многочисленных античных авторов, додумался угостить Зевса на пиру человеческим мясом. Тем не менее юная Афина «тотчас после рождения была отдана Зевсом Палланту и воспитывалась у него до тех пор, пока не повзрослела»74.

Афина, вероятно, в благодарность за хлопоты, оставила вскормившему ее семейству некие священные изображения богов. И когда дочь Палланта Хриса выходила замуж за Дардана, она принесла их мужу в качестве приданого. В их числе был и знаменитый Палладий – небольшая деревянная статуя Афины (или, по другим источникам, ее близкой подруги Паллады). Отправившись искать новое место жительства, семья Дардана захватила святыни с собой. Некоторое время путешественники обитали на острове, получившем название Самофракия, здесь Дардан учредил мистерии в честь богов, изображения которых достались ему от Афины. Интересно, что имена самих богов он почему-то скрыл от паствы, что, никак не помешало отправлению культов75.

Когда Дардан решил покинуть Самофракию с большей частью своих людей, он оставил островитянам святилища и учрежденные культы, а изображения увез76. Таким образом паства, не знавшая имен своих божеств, лишилась и их изображений. Впрочем, самофракийцы этим не смутились и поклонялись загадочным божествам весьма усердно: через полторы тысячи лет Дионисий Галикарнасский писал о мистериях в их честь, «которые совершаются самофракийцами вплоть до данного времени»77.

Что же касается изображений, они последовали в Малую Азию – Дардан получил оракул, в котором сообщалось, что основанный им город пребудет невредим до тех пор, пока будут в нем храниться и почитаться эти святыни. Сначала священные изображения хранились в городе Дардане, а позднее, после основания Илиона, они были перенесены в новую столицу78. Особенно почитался троянцами Палладий, посвященный Афине. Это был залог неприступности города, недаром ахейцы выкрали его на десятом году осады Трои – лишь после этого Илион был разрушен. Правда, Дионисий считает рассказ о похищении Палладия «домыслами» и пишет, что статуя оставалась в городе до самого разгрома, была спасена оттуда одним из его защитников, дарданцем Энеем, и вывезена в Италию79. Он также допускает, что похищен был поддельный Палладий: «По словам же Арктина[25], Дардану Зевсом был дарован единственный Палладий, именно он был сокрыт в неприступном убежище и оставался в Илионе вплоть до падения города. А копия его, изготовленная с целью обмануть злоумышленников, ни в чем не отличалась от оригинала и выставлялась открыто, ее-то и похитили злокозненные ахейцы»80.

Но в этом случае не вполне понятно, как могла Троя пасть под ударами ахейцев, хотя бы и злокозненных. Оракулы в античной мифологии никогда не ошибались, и город, пока в нем сохранялся Палладий, находился в полной безопасности. Это, кстати, подтверждается всем ходом троянской вой ны: за десять лет осады ни город, ни его защитники не претерпели особого ущерба, Троя прекрасно снабжалась продовольствием, в нее беспрепятственно входили союзники, битвы велись лишь по воле самих троянцев, когда они выражали желание выйти за пределы неприступных городских ворот…

Существует и другая версия происхождения Палладия – Аполлодор пишет, что он был ниспослан непосредственно Илу, после того как тот основал город на берегах Геллеспонта81. Но к Илу, который доводился Дардану правнуком, мы вернемся позже.

…Итак, Дардан, как мы уже сказали, прибыл в Малую Азию с женой Хрисой и детьми. О Хрисе сообщают немногие мифографы, хотя она и обеспечила город замечательной защитой в виде Палладия. Более известна вторая жена Дардана, с которой он сошелся после смерти Хрисы,– местная уроженка, дочь Тевкра и внучка Скамандра, Батия. Она родила мужу дочь Идею82 (тезку горы) и трех сыновей: Ила (не путать с основателем Илиона), Закинфа и Эрихтония. Ил умер бездетным, Закинф по каким-то неведомым причинам отправился в плавание и обосновался в Ионическом море на острове, который по сей день носит его имя. А царская власть перешла к Эрихтонию83 – он, если верить Дионисию, «оказался благополучнейшим из всех людей, так как унаследовал власть от отца и деда по матери»84.

Гомер называет Эрихтония самым богатым человеком на свете, особо отмечая его успехи на ниве коневодства. Принадлежащих Эрихтонию кобыл покрывал сам бог северного ветра Борей, что, естественно, способствовало улучшению породы.

Сына Дардан породил, царя Эрихтония; этот

Сделался самым богатым средь смертных людей человеком.

Целых три тысячи коней паслось у него по долине, -

Быстрых, прекрасных кобыл, жеребятами резвыми гордых.

К ним и Борей на лугах вожделеньем не раз загорался.

Образ принявши коня черногривого, их покрывал он.

И, забрюхатев, двенадцать они жеребят народили.

Если скакали те кони Борея по зреющей ниве,

То по вершинам колосьев неслись, и их не ломали;

Если ж скакали они по хребту широчайшему моря,

То пробегали по самым верхушкам седого прибоя85.

Эрихтоний женился на Астиохе, дочери Симоента (по другой версии на Каллирое, дочери Скамандра)86, и потомки двух главных троянских рек объединились в единый род. Их сыном стал Трой (Трос), который дал свое имя окрестным землям и который, согласно «Хронике» Евсевия-Иеронима, с 1365 года до н. э. правил Дарданией. Так на карте мира появилась Троада.

Трой женился на дочери Скамандра Каллирое87, которая приходилась ему двоюродной прабабушкой. Впрочем, нет оснований думать, что она была старше своего мужа – ведь бог Скамандр, вероятно, продолжал производить детей в те годы, когда потомки Дардана осваивали его окрестности. Во всяком случае, несмотря на такое странное для супругов родство, Каллироя родила своему мужу трех замечательных детей. Гомер сообщает:

Трое сынов родилося у Троса, во всем безупречных, –

Ил, Ассарак и подобный богам Ганимед, – между всеми

Смертными он выдавался людьми красотой несравненной88.

Ил сын Троя и был тем самым человеком, который основал на Троянской равнине город Илион.

Ассарак сам по себе ничего выдающегося не совершил. Но он женился на одной из дочерей Симоента; их сын вступил в брак со своей двоюродной сестрой, дочерью Ила. Плодом их брака стал знаменитый Анхиз – любовник Афродиты, заставивший саму богиню любви терзаться от всепоглощающей страсти89. А сын Анхиза и Афродиты, Эней, после падения Трои вывез уцелевших троянцев в Италию, к устью Тибра, где его потомки стали основателями Рима. К Энею (и, соответственно, к Ассараку) возводили свой род многие знаменитые римляне, в частности Юлий Цезарь. Поэтому Ассараку стоило посвятить абзац, хотя о нем самом сказать практически нечего.

Гораздо больше можно рассказать о его брате Ганимеде[26]. Гомер в «Илиаде» сообщает:

Боги его унесли вино разливать для Кронида

Из-за его красоты, чтобы жил он в собранье бессмертных90.

Подробнее эта история рассказана в «гомеровском»[27] «Гимне к Афродите»:

Так златокудрого некогда Зевс Ганимеда похитил

Ради его красоты, чтобы вместе с бессмертными жил он

И чтобы в Зевсовом доме служил для богов виночерпцем, -

Чудо на вид и богами блаженными чтимый глубоко, -

Из золотого кратера пурпуровый черпая нектар.

Тросом же тяжкая скорбь овладела: не знал он, куда же

Сына его дорогого умчало божественным вихрем.

Целые дни непрерывно оплакивал он Ганимеда.

Сжалился Зевс над отцом и ему, в возмещенье за сына,

Дал легконогих коней, на которых бессмертные ездят.

Их ему дал он в подарок. Про сына ж, велением Зевса,

Аргоубийца[28], глашатай бессмертных, владыке поведал,

Что нестареющим стал его сын и бессмертным, как боги.

После того как услышал он Зевсово это известье,

Трос горевать перестал, и душою внутри веселился,

И, веселяся душой, разъезжал на конях ветроногих91.

Большинство авторов, описывающих похищение Ганимеда, считают, что в этом принимал участие орел. Некоторые называют похитителем орла, служившего у Зевса по особым поручениям92. Но существует и такое мнение, что в гигантскую птицу превратился сам Зевс93.

Многие авторы, излагая историю украденного юноши, умалчивают о его интимных отношениях с царем Олимпа и ограничиваются рассказом о застольных услугах. Делают они это, вероятно, не из стыдливости, а потому, что Зевс, в отличие от множества других богов и героев античности, был в основном гетеросексуален и мальчиками действительно интересовался крайне редко. Но против троадского царевича он устоять не смог. По крайней мере Пиндар считал, что Зевс пылал к юноше страстью94, а Еврипид уверенно называет Ганимеда «ложа утеха Зевсова»95.

Ганимед, похищаемый орлом. Монета Илиона конецII в. н. э. (Bellinger T187)

Отметим, что неожиданное вознесение Ганимеда из жителя заштатного малоазийского городка в фавориты царя богов не испортило юношу. Он и на Олимпе оставался патриотом Троады. Говорили, что в дни троянской вой ны он вступался за Трою перед Зевсом. К сожалению, его влияния хватило лишь на то, чтобы ненадолго отсрочить падение Илиона96.