Полная версия

Олимпийский Мишка. Судьба последней советской утопии и её талисмана

Система не готова к росту покупательной способности, и в глазах людей дефицит становится главным симптомом слабости власти. Обыватели, которым приходится месяцами стоять в очередях за новой мебелью, не видят эффективной реакции от государственных структур. Недоверие и разочарование политикой партии растут, а людям приходится решать проблемы другими путями. Чтобы заместить дефицит, возникают новые слои экономики, которые до этого были востребованы только среди представителей советской элиты.

Теневые предприниматели открывают нелегальные точки торговли, а фарцовщики тайно завозят в СССР товары западного производства. Им помогают дипломаты, спортсмены и моряки, которые поставляют из-за границы редкую технику, модную одежду и музыкальные пластинки. Если доплатить парикмахеру, автомеханику, банщику или официанту, они окажут услуги более качественно[39].

Под влиянием ценностей потребления и разочарования в идеологической риторике мышление граждан меняется. Формируется совершенно новая советская идентичность, где стремление к социальной справедливости совсем не противоречит личному комфорту. Утверждения об уникальности Советского Союза теперь не обязательно сочетаются с неприятием всего западного, а образ жизни и маркеры успеха во многом совпадают с ориентирами жителей любого «капиталистического» города. Но советские СМИ и иностранные репортеры, которые пишут об СССР, этих сдвигов не замечают. Победа Москвы на выборах олимпийской столицы происходит на фоне бурной трансформации общества, прикрытой шторкой стабильности.

* * *Декабрь 1975 года. Советский лидер Леонид Брежнев сидит в своем кабинете на даче в Завидово. Москва объявлена хозяйкой игр больше года назад, и за это время отношение Брежнева к Олимпиаде-80 резко изменилось. Он волнуется.

Вместо того, чтобы радостно предвкушать спортивный праздник, Брежнев пишет тревожную записку своему другу, заведующему Общим отделом ЦК КПСС Константину Черненко:

Как-то сложилось таким образом, что нами принято решение провести спортолимпиаду в СССР… Возможно, этот вопрос нам следует пересмотреть и отказаться от проведения олимпиады… Кроме колоссальных расходов в этом деле есть и такой вопрос, что из опыта проведения подобных олимпиад в прошлом могут быть разного рода скандалы, которые могут очернить Советский Союз[40].

Почему Брежнев сомневается? Ведь победа Москвы на выборах Олимпиады-80 – это закономерное продолжение внешней политики Советского Союза, а еще и отличная площадка для саморекламы.

Когда радость от победы улеглась, организация игр показалась Брежневу тягостной. Да, Олимпиада-80 будет слишком дорогой. В отличие от прокладки нефтепроводов, постройки завода АвтоВАЗ и денежных контрактов с европейскими корпорациями, она не несет явной финансовой выгоды. Но это не самое главное: ведь в то же самое время Брежнев спокойно финансирует куда более затратный проект по строительству Байкало-Амурской магистрали.

Дело в том, что игры обязывают страну-хозяйку презентовать себя – не только собственным гражданам, но и иностранцам. Помимо строительства стадионов и гостиниц организаторам нужно выдвинуть на общее обозрение идею, которая объединяет и определяет общество. Если она будет слабой и пустой, советская действительность и политика партии окажутся уязвимыми для критики. Такой исход очень вероятен, ведь советские люди уже десятилетие живут в застывшем идеологическом пузыре, а энтузиазм к инициативам власти постепенно падает.

Идея олимпийской Москвы, наоборот, должна быть свежей и созвучной олимпийскому движению, которое западные современники называют «захватывающей, энергичной и динамичной религией, привлекательной для молодежи»[41]. Чиновники пытаются освежить советскую риторику олимпийскими лозунгами. Например, глава Оргкомитета «Олимпиада-80» Игнатий Новиков призывает каждого нового члена организации перед началом работы проникнуться идеологией олимпизма. Суть этой идеи важна в той же степени, что и теория марксизма-ленинизма:

Олимпийская хартия, ее основные положения были тем первым документом, с которым начинал свою работу и Оргкомитет в целом, и каждый его сотрудник в частности. Только освоив Олимпийскую хартию, осознав ее дух, досконально поняв все ее положения, войдя в курс олимпийских проблем, человек допускался к своим конкретным профессиональным обязанностям[42].

Насыщенная символами эстетика олимпизма учит говорить со зрителями не обтекаемыми оборотами торжественных речей, а языком наглядных примеров и ярких образов. Для советских чиновников это чужой язык: в своей практике они, наоборот, учатся смягчать высказывания и прятать смысл за однообразными раздутыми предложениями. К тому же, они опасаются политических выступлений и терактов. Совсем недавно, на олимпийских играх в Мюнхене, члены палестинской организации «Черный сентябрь» расстреляли израильскую делегацию, а через четыре года 29 африканских стран бойкотировали соревнования из-за сотрудничества олимпийских сборных с южноафриканским режимом апартеида. В 1970‐х каждые новые игры провоцируют дипломатические скандалы, которые могут выставить страну-хозяйку в невыгодном свете. Тем не менее Рубикон уже пройден: ближайшие советники убеждают Брежнева, что отказ от Олимпиады станет еще более проигрышным ходом[43].

В итоге Брежнев уступает. Он передумывает отменять Олимпиаду-80, но так и останется к ней холоден. Один из работников ЦК КПСС Анатолий Черняев в начале 1976 года приезжает к Брежневу на его дачу в Завидово. Они вместе сидят перед телевизором, где в этот момент идут новости. Ведущий рассказывает о подготовке к олимпиаде, а Брежнев негодует:

Какой это дурак предложил устраивать ее в 1980 году в Москве?! Это же глупость! <…> Косыгин все волновался по этому делу. Как-то звонит мне – не возражаю ли я, чтоб его заместитель Новиков был председателем олимпийского комитета у нас? Я сказал – «пусть!» А сам подумал: черт-те чем человек занимается. И в голову ему не приходит, что кроме нескольких антисоветских скандалов мы ничего от этой Олимпиады иметь не будем[44].

* * *Во второй половине ХХ века олимпийские игры становятся в первую очередь визуальным опытом. Зрители переживают его на нескольких уровнях: через прямые телетрансляции церемоний и соревнований, просмотр документальных фильмов, репортажей, рекламы и агитации, а также живое наблюдение за бытом олимпийской столицы[45]. Главную роль в создании имиджа страны здесь играют видимые образы – очертания города и олимпийской деревни, стадионов, облик жителей и уникальный фирменный стиль. Начиная с 1972 года олимпийская традиция обязывает каждую страну-хозяйку придумать еще и особый талисман. Это вымышленное существо становится главным героем олимпиады, подчеркивающим уникальность города, страны и людей, которые внутри нее живут.

До Москвы олимпийский талисман разрабатывали всего несколько раз: это были гренобльский лыжник, мюнхенская такса, инсбрукский снеговик и монреальский бобер. Все они были схематичными и не очень заметными. Организаторы московской Олимпиады, наоборот, видят в символике игр большой потенциал. С ее помощью они могут решить сразу две проблемы, которые в своем письме к Черненко упоминал Брежнев: финансовую и имиджевую. Вот как о денежной стороне вопроса рассказывает ответственный за экономическую программу игр Владимир Коваль:

…Мюнхен, и Монреаль слабо использовали символику Олимпийских игр – официальную эмблему и официальный сувенир-талисман. К примеру, доходы от использования официальной эмблемы Олимпиады-72 составили всего 0,43 % от всей экономической программы, а от продажи сувенира-талисмана, таксы «Вальди», всего 0,03 %. Монреальский бобер тоже доходов не принес: не очень-то пользовался популярностью у туристов и канадцев. Значит, мюнхенцы и монреальцы допустили какие-то просчеты[46].

С точки зрения имиджа талисман может решить другую важную проблему – дефицит героев. Организаторам не обязательно выдвигать на первый план постаревшего Брежнева, высеченного в камне Ленина, сталинских стахановцев и колхозников, поседевших ветеранов Великой Отечественной войны или космонавтов эпохи Хрущева. У них есть шанс с нуля создать современного героя, который будет лучше других отображать Советский Союз. Только кто это будет?

В оргкомитет Олимпиады-80 поступают предложения от профессиональных художников и любителей спорта. В числе претендентов много традиционных и сказочных персонажей – матрешка, Ванька-встанька, Конек-горбунок, Петрушка и Чебурашка[47].

Но чаще других звучат кандидатуры животных и птиц. Чиновники решают, что выбор зверя лучше отразит суть советской страны, и выбирают необычную стратегию. Коваль с товарищами объявляют, что выбор символов «должен стать всенародным делом»[48].

Впервые за очень долгое время власть спрашивает у жителей страны, как именно она должна их репрезентовать. Необычный шаг, ведь даже выборы в Советском союзе проходят всего с одним кандидатом, а любое творческое высказывание проходит несколько этапов цензуры. Сейчас же у каждого жителя СССР появляется шанс повлиять на важное государственное решение без дополнительных фильтров. Власть хочет услышать голос людей, который обычно заглушают ритуалы и формальности.

Для начала оргкомитет игр проводит открытый конкурс на создание олимпийской эмблемы. За семь месяцев, с июня по декабрь 1975‐го, свои предложения присылают восемь с половиной тысяч авторов. Самой удачной признают проект молодого латвийского художника Владимира Арсентьева, которому удается объединить в лаконичном рисунке олимпийскую и советскую символику, узнаваемый силуэт Спасской башни московского кремля и очертания беговых дорожек стадиона. Проигравшие конкурсанты тоже получают свою минуту славы: самые удачные работы показывают на выставке, которая путешествует по Москве, Ленинграду, Таллину, Киеву и Минску[49].

В 1977 году подходит очередь олимпийского талисмана. Среди вариантов – десятки разных животных. Чтобы спросить мнения у как можно большего количества людей, оргкомитет задействует СМИ:

В советчики пригласили редакцию телепрограммы «В мире животных». И возникла идея сделать выбор самым что ни на есть коллективным, демократическим способом[50].

Это слова Василия Пескова, в середине 1970‐х годов он один из самых популярных советских телеведущих. После разговора с представителями оргкомитета Песков обращается к телезрителям в одном из эфиров передачи «В мире животных». Специально для этого обращения студию украшают плакатами с эмблемой Олимпиады-80, а на столе ведущего раскладывают рисунки и игрушки с изображениями животных, которые уже были талисманами летних и зимних игр[51]. Песков просит зрителей прислать на почтовый адрес телепередачи письма с ответом на вопрос – кто и почему должен стать талисманом Олимпиады-80? Вскоре его офис заваливают конвертами, которых в сумме наберется больше 40 тысяч.

Предложения приходят со всех концов страны. Пескову пишут школьники и студенты, рабочие и пенсионеры. Помощники Пескова вскрывают письма одно за другим:

– Глухарь. «Это древнейшая наша птица».

– Аист. «Он добрый. И деток приносит».

– Ослик. «Потому что симпатичный».

– Пчела. «За трудолюбие»[52].

– Зубр. «Сильное, независимое и доброе животное»[53].

Телезрители предлагают еще множество разных животных – белку, зайца, выдру, бурундука, лису, лошадь, русскую гончую и других. Затем идут птицы – снегирь, соловей, лебедь, журавль и сорока. В отдельных конвертах вместе с письмами болтается что-то тяжелое. Голосующие вложили туда рисунки и поделки со своими вариантами оформления талисмана. Песков с помощниками ведет подсчет голосов – лидерами становятся соболь, олень, лось и бурый медведь.

В пользу оленя и лося говорят их северное происхождение и олимпийская скорость – за них голосуют по 8 и 7 тысяч зрителей[54]. За соболя – всего 2 тысячи человек, но они опираются на насыщенное прошлое зверя. По словам одного из телезрителей, он «сыграл немалую роль в исследовании Сибири и Дальнего Востока», а потом «стараниями советских охотоведов был сохранен и умножен»[55]. Но большинство избирателей, 20 тысяч человек, голосует за другого кандидата – бурого медведя[56].

Почему? Во-первых, бурый медведь живет почти по всей территории Советского Союза: от Москвы до Камчатки, Северного Кавказа и Центральной Азии. Во-вторых, он ловкий охотник и яростный защитник своей территории. В-третьих, он контактирует, а иногда даже дружит с человеком, похож на него повадками и рационом питания. В древности люди даже верили, что произошли от медведя. Наконец, телезрители ссылаются на образ медведя в фольклоре: «иногда он хитер, иногда простоват, неуклюж, но всегда симпатичен, силен, добродушен»[57]. Один из респондентов приводит аргументы, которые затем даже опубликуют в «Советском спорте»:

Мое предложение – бурый медведь. Из зверей о нем больше всего написано – о его силе, доброте, трудолюбии, упорстве. Пусть этот симпатичный зверь воодушевляет наших олимпийцев на высокие достижения[58].

В 1977 году работники оргкомитета принимают решение – талисманом Московской олимпиады станет бурый медведь.

В это же время они проводят еще одну акцию, которая подчеркивает демократичность и «всенародность» выбора олимпийских символов. В месте будущих соревнований по олимпийской регате, Таллине, выбирают свой собственный талисман Олимпиады-80. Всенародный конкурс в Эстонской ССР выигрывает художница Сайма Сымер:

Мне показалось, что логичнее всего остановиться на каком-то водоплавающем, Тюлень! Их тогда было довольно много на таллиннском побережье. Опыт создания кукол у меня был, когда я работала на телевидении. Оставалось найти правильные материалы, и мягкие игрушки в матросской униформе были готовы[59].

В Таллине рождается свой собственный олимпийский талисман – тюлень по имени Вигри. Так чиновники демонстрируют национальное разнообразие и демократичность Советского Союза. Но оно будет декоративным: Вигри останется персонажем второго плана на фоне главного, «русского» символа игр. Образ Олимпиады-80 будет связан с медведем, избранным всенародным голосованием.

* * *Талисман Олимпиады-80 – первое официальное лицо, выбранное советскими гражданами демократическим путем за последние 60 лет. Но есть проблема – ассоциироваться с медведем нынешняя власть никогда не хотела. Еще в 1940 году отказаться от изображения русского медведя, «у которого плохо работает голова», в обращении к иностранцам призывал Иосиф Сталин[60]. А в мультфильме «Мишка-задира» 15 лет спустя режиссер Петр Носов изобразил медведя грубым и несправедливым эгоистом, которого проучают другие обитатели леса[61]. Следующие 20 лет советские аниматоры и мастера декоративно-прикладного искусства презентовали образ медведя как разочарованного романтика, детскую игрушку или примету старины, но никак не государственный символ.

Похоже, что организаторам олимпиады предстоит по-новому воспитать русского медведя, которого так усердно рожала страна. Каким он должен стать? И как будет выглядеть советское общество, которое он представит на олимпийских играх 1980 года?

Отец

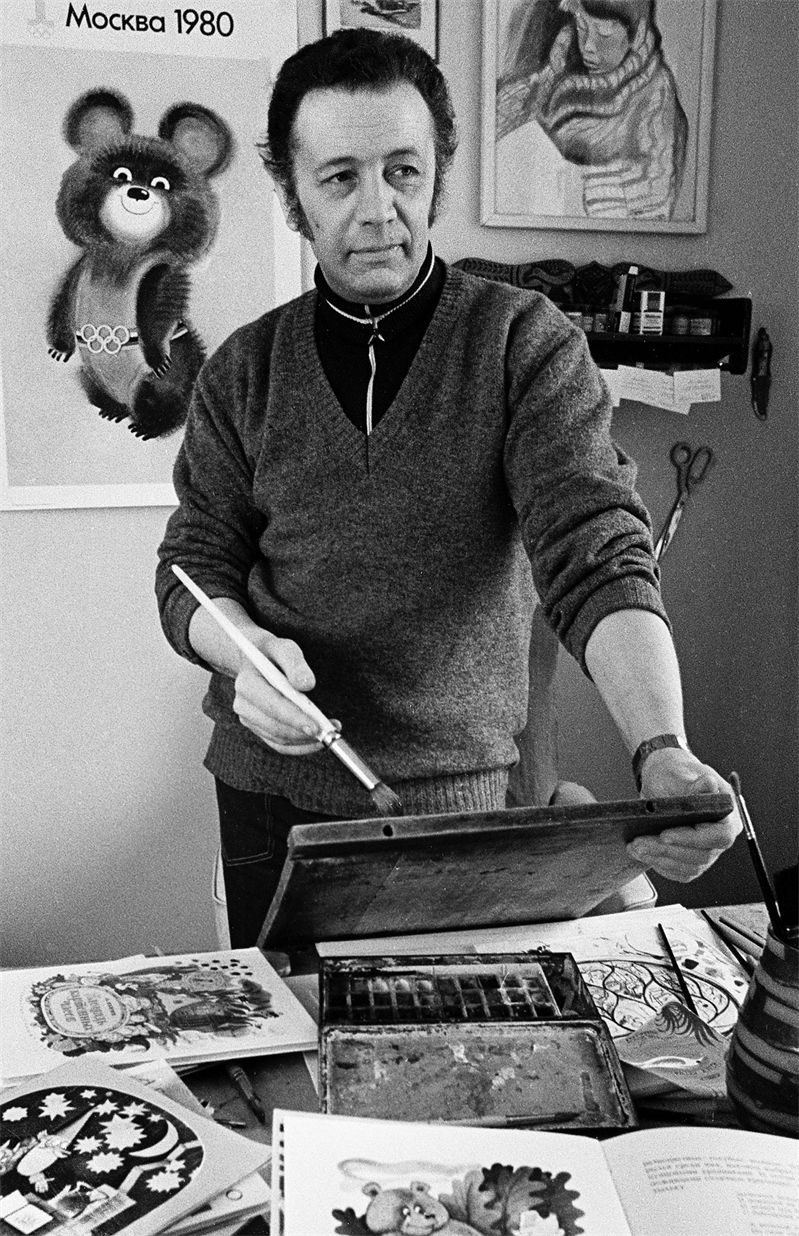

Московский художник Виктор Чижиков

Фото Владимира Акимова, 1980

Сентябрь 1977 года. Совсем недавно советский атомный ледокол «Арктика» впервые в истории достиг северного полюса в надводном плавании, а Москву после продуктивного визита покинул югославский лидер Иосип Броз Тито. Страна живет своим чередом, а власть отчитывается о достижениях и планомерно готовится к олимпийским играм 1980 года.

В один из осенних дней в офис Оргкомитета «Олимпиада-80» приходит 42-летний художник в парадном костюме. Его встречает улыбчивый чиновник и проводит в совещательную комнату, где уже заседают несколько работников оргкомитета. Чиновник предлагает гостю присесть, а сам энергично обращается к коллегам.

– Товарищи, это тот самый детский художник, который нарисовал для нас «Забавного Медвежонка». Думаю, он заслужил гонорар – 250 рублей. Есть другие мнения?

Следует непродолжительное молчание.

– Нет других мнений.

Присутствующие резко встают из-за стола, складывают документы в папки и собираются расходиться. Но гостя такое быстрое решение вопроса не устраивает.

– Подождите… Почему именно 250? Ведь по советскому авторскому праву мне за разработку олимпийского талисмана раз в сто больше полагается.

Чиновники хмурятся. Похоже, что они надеялись решить этот вопрос без возражений. Теперь присутствующие нехотя возвращаются на свои места и поворачиваются в сторону Николая Любомирова – главного по вопросам авторского права. Тот достает линейку, измеряет лежащий на столе эскиз талисмана и обращается к художнику:

– Дорогой мой, вы изготовили замечательный графический рисунок под названием «Забавный Медвежонок», размером 30 на 20 сантиметров. За работу этого размера такой гонорар и полагается. Что до талисмана, то талисманом Олимпиады утвердили его уже мы. А еще раньше решение принял…

– ЦК? – спрашивает художник.

– Народ, дорогой мой. Советский народ. Голосованием![62]

* * *Осенью 1977 года словосочетание «советский народ» перестает быть лишь красивым образом для торжественных речей и газетных заголовков. Теперь это официальный юридический термин, закрепленный в свежей конституции СССР. Там написано, что в Советском Союзе построено

…общество зрелых социалистических общественных отношений, в котором на основе сближения всех классов и социальных слоев, юридического и фактического равенства всех наций и народностей, их братского сотрудничества сложилась новая историческая общность людей – советский народ[63].

Если раньше основной закон подразумевал наличие противников общего дела среди жителей Советского Союза (так называемые «враги народа»), то теперь все население СССР воспринималось как единая группа, которая разделяет общие ценности вне зависимости от социального происхождения и национальности[64]. По задумке авторов текста, советский народ – это единственный источник и держатель власти в СССР, что-то вроде коллективного разума, который управляет обществом с помощью народных же организаций и институтов – от вездесущей коммунистической партии до мелких бюрократических инстанций.

Поэтому все, что создается в Советском Союзе, – в той или иной мере коллективное творение народа. Ведь когда художник делает удачный эскиз олимпийского талисмана, он использует навыки, полученные благодаря бесплатному образованию, работает в построенной для него мастерской, использует карандаши и кисти, которые для него производили тысячи сограждан. А значит, он не вправе присваивать результат успешной работы одному себе. В публичном поле официальные лица и сами подчеркивают, что все достижения – коллективные. Например, уже после окончания игр руководитель Оргкомитета Игнатий Новиков, который посвятил Олимпиаде-80 больше 7 лет жизни, напишет следующее:

Игры проводила вся страна, в их организации участвовал весь наш народ. Им, советским людям, обеспечившим небывалый успех Московской Олимпиады, низкий, земной поклон и великое спасибо![65]

В итоге к государственным наградам за участие в подготовке игр представят тысячи человек: от работников Оргкомитета до инженеров, машинистов расфасовочно-упаковочных машин на предприятиях и водителей пассажирского транспорта[66].

Такими шагами власть показывает, что Олимпиада-80, как и любое крупное достижение советского общества, – детище системы и всего народа. 20 лет назад по той же причине на Нобелевскую премию не стали выдвигать выдающегося конструктора Сергея Королева, испытавшего первый искусственный спутник Земли и отправившего в космос первого человека. Тогда Никита Хрущев заявил, что такое достижение не стоит присваивать лишь одному ученому[67]. А когда самого Хрущева отстранят от власти, чуть ли не крупнейшим его грехом товарищи по партии назовут волюнтаризм – самостоятельное принятие решений без оглядки на коллективную волю. Размывание интеллектуальных и творческих достижений отдельных граждан становится советской традицией, а не редкими акциями несправедливости.

Поэтому в 1977 году Николай Любо-миров уверен в своей позиции. В споре о талисмане у него есть железный аргумент: медведя в качестве талисмана выбрали десятки тысяч советских людей[68]. Соответственно, ключевая идея, а значит и авторство, принадлежит народу. Художник же просто реализовал ее на практике. Такой ракурс – не просто прихоть Любомирова, а планомерное продвижение государственной концепции. Чиновникам нужно показать, что Олимпиада-80 – это общенародное дело, которое реализуется показательно массово и демократично. Если образ игр будет формироваться всего несколькими людьми из руководящего органа, то исчезнет та особость советского общества, которую власть подчеркивает в любом своем начинании. А талисман перестанет быть истинно народным символом.

При этом к осени 1977 года работники Оргкомитета понимают, что у такого подхода есть ограничения. Творчество десятков тысяч человек тяжело администрировать – непонятны критерии, по которым следует выбирать победителей конкурсов. А художественный уровень работ «народных» любителей не дотягивает до желаемого.

По этим причинам всенародные конкурсы, где выбирают символику игр, идут совсем не так гладко, как их освещают советские средства массовой информации. Еще в ходе конкурса на создание эмблемы, на которой в итоге победил силуэт Спасской башни из беговых дорожек, конкурсная комиссия вынесла неутешительный вердикт:

Промежуточные итоги Всесоюзного конкурса, рассмотренные жюри, показали, что из 1569 проектов эмблемы, поступивших в Оргкомитет на 25 августа сего года [1975], большая часть выполнена на низком художественном уровне. В большинстве своем их авторами являются художники-любители. Около двадцати разработок эмблемы могут быть обсуждены на заключительном этапе конкурса, но среди них, по мнению жюри, нет оригинального варианта, отвечающего высоким идейно-художественным требованиям[69].

Чтобы исправить ситуацию, Оргкомитет учредил закрытый конкурс на создание эмблемы, поучаствовать в котором пригласили десятерых ведущих художников и дизайнеров страны. Каждому из них гарантировали по 400 рублей за участие, вне зависимости от результатов. Но и такой подход не принес нужного эффекта: эскизы оказались слишком сложными и не подошли для использования в качестве товарного знака. По мнению жюри, профессионалам не доставало искреннего энтузиазма, который был у художников из народа. Премии за участие в конкурсе отменили и продолжили искать подходящую эмблему.

В ситуации, когда любители не могли создать качественный продукт, а профессионалы не горели идеей, работники Оргкомитета выбрали новую стратегию. Они решили взять за основу концептуально удачную идею рисунка у участника всесоюзного конкурса и отдать его на доработку профессионалам. Так и родилась финальная эмблема Олимпиады-80. Концепт латвийского студента Владимира Арсентьева довели до ума и отрисовывали графики Валерий Акопов, Василий Дьяконов и Игорь Кравцов. За участие в проекте они получили деньги[70], но в газетные заголовки попало только имя художника «из народа», выигравшего конкурс.

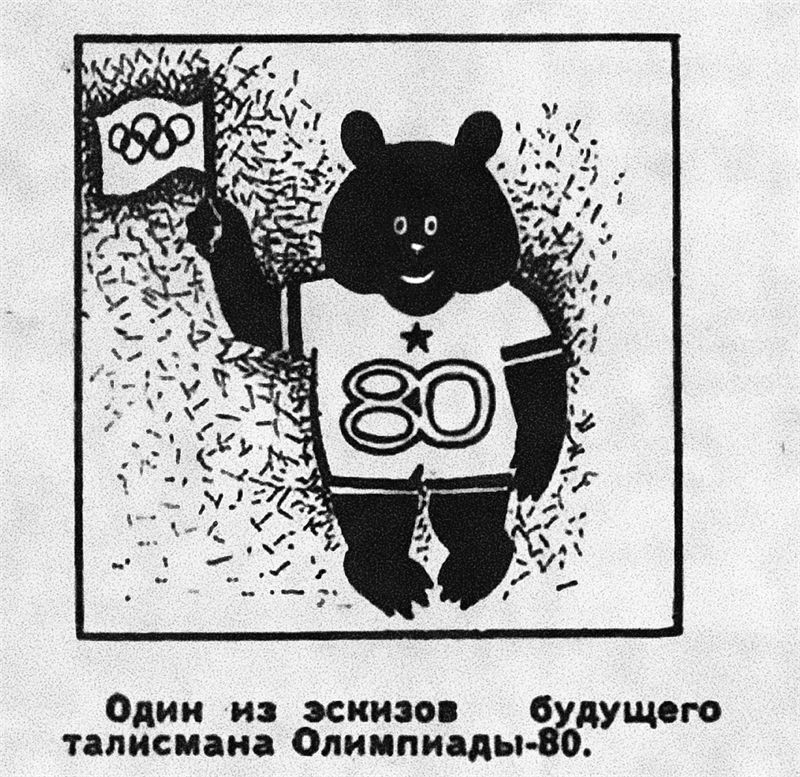

Эскиз читателя «Советского спорта» для конкурса по выбору талисмана Олимпиады-80, 1977.

Так оргкомитет выработал схему, которой теперь будет придерживаться при разработке талисмана. Удачную идею лучше взять «в народе», а потом отдать на доработку профессионалам. Так и происходит. «Народ» с помощью передачи «В мире животных» голосует за бурого медведя, но тысячи эскизов, которые телезрители присылают ведущему Василию Пескову, кажутся организатором слишком любительскими[71]

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Tupper F. Moscow, Lake Placid Awarded ’80 Olympics // The New York Times. October 24, 1974.

2

Fainberg D. Cold War Correspondents. Soviet and American Reporters on the Ideological Frontlines. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2020. P. 200.

3

Dornberg J. The New Tsars. Garden City: Doubleday, 1972.

4

Smith H. The Russians. New York: Ballantine Books, 1976.