Полная версия

Физика восприятия. Очерки философии действительности

Физика восприятия

Очерки философии действительности

Иван Кондратьев

Посвящается

Акопу Погосовичу Назаретяну

Дизайнер обложки С использованием программы "Шедеврум"

© Иван Кондратьев, 2025

© С использованием программы "Шедеврум", дизайн обложки, 2025

ISBN 978-5-0067-8768-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

От автора

Перед вами сборник научно-публицистических текстов, посвященных вопросам науки как социальной практики, физике восприятия и философии действительности.

На семинар по связи с внеземными цивилизациями автор пришел по приглашению социолога, психолога и философа Акопа Погосовича Назаретяна, познакомился с Львом Мироновичем Гиндилисом, нынешним ведущим Александром Дмитриевичем Пановым, академиком Николаем Семеновичем Кардашевым (автором гипотезы трех типов космических цивилизаций), психологом, академиком Виктором Федоровичем Петренко.

Семинар, в силу своей тематики, отличается от многих других многосторонностью и междисциплинарностью обсуждаемых вопросов. От философии и истории до астро и био физики и химии, от вопросов космологии к проблемам зарождения жизни, от технических аспектов наблюдений объектов в космосе, до устройства атомов и микроорганизмов, от технологий космических полетов до технологий сохранения кода цивилизации в Вечности. Сама проблема связи с внеземными цивилизациями требует усилий не только астрономов и астрофизиков, но и психологов, лингвистов, философов, математиков…

В рамках работы семинара автор делал доклад «Физические основы восприятия и сознания». Статья «Физика тайного знания» писалась, имея ввиду увлечение Льва Мироновича Гиндилиса идеями Николая и Елены Рерих, в частности «Живой Этикой», текст о информации и цивилизации писался в рамках учебы в вузе, имея ввиду тему мегаистории А. П. Назаретяна.

На автора большое влияние оказало знакомство в 90-х годах с профессором Ю. М. Орловым и его теорией «Саногенного мышления», психологом А. Л. Гройсманом, а также участие в съемках видео круглых столов, мероприятий и конференций по проблемам свободы совести и светского государства.

Тексты и видеоматериалы мероприятий указанных выше авторов, и организаций доступны на сайте сетевого издания «Клуб Здравомыслие» и одноименном канале видеохостинга Рутуб.

Отдельная тема – философия действительности, которая была начата ещё в конце 19 века русским философом и популяризатором науки Филипповым Михаилом Михайловичем (два тома «Философия действительности», СПб, 1895 и 97 г.г., – анализ идеи развития, эволюции, в истории философии и науки). Можно говорить о научном реализме, который был свойственен Д. И. Менделееву, В. И. Вернадскому, другим русским и зарубежным ученым, следовавшим принципу критичного восприятия, проверки наблюдений, умозаключений, гипотез и теорий, практикой, опытом, экспериментом.

Также автор благодарен за плодотворные контакты футурологам Владимиру Кишинцу и Константину Фрумкину, философу Владимиру Вараве, культурологу Роману Багдасарову, Сергею Иванееву, Владиславу Леонову, Ростиславу Полищуку, Борису Ихлову, Андрею Ожаровскому, Сергею Кричевскому, Сергею Григорьеву, Юрию Нагерняку, Сергею Багоцкому, Камилю Мусину, Алексею Луговских.

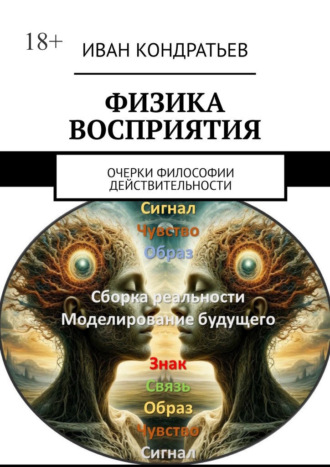

На обложке книги представлена общая схема процесса восприятия и отображения реальности субъектами восприятия, от сигнала и чувства к образу, далее к знакам обмена в образовавшейся связи, формированию образа реальности и модели будущего состояния, эта визуализация физического процесса помогает при понимании текстов настоящего сборника.

Август 2025Как все устроено

«Познай себя и познаешь мир»

восточная мудрость

Связь как инструмент и модель мира

Любое «живое существо» (субъект) строит свое будущее состояние. Или физически, телом, размножаясь или сначала в представлении, моделируя свое будущее в своем «внутреннем мире», соответственно – идеальное – это и образ настоящего в сознании субъекта, поскольку он отличается от воспринятых телом сигналов реальности, и образ своего возможного будущего.

У человека сознание социально, оно не только в «мозге», в «мозге» только удерживается «текущая» картинка мира с некоторыми образами «прошлого» и «будущего» (оперативная память), а личное сознание это и есть «осознание» (я) + социальные связи (двусторонние) с доступом к общей памяти. Н. Винер (Кибернетика, живое в машине) [2] первый отметил сходство поведения «биологических объектов» (существ) и радиолокации – поиск цели, опознание, захват, присвоение/ликвидация. Соответственно, мы не можем ничего говорить о Вселенной, как о «живом» существе, которое обладает само осознанием – сознанием, как человек в социуме.

Но классическая философия не разделяет, не различает «живое/косное» (В. Вернадский [19]), там все сводится к бытию/мышлению, а эти два состояния есть только у само осознающего субъекта, где они перетекают друг в друга (инь/янь), или по медицински – психосоматика, собственно этот дуализм и превратился в «диалектику» как основное свойство движения материи у материалистов «ленинцев», поэтому рассмотрение бытия и мышления человека и отражаемой им вселенной – «по любому» «идеализм», и такое отражение/отображение действительно бесконечно, поскольку нет фундаментального логического «основания», «камня» в основе логического построения, все зыбко и закручено в гностического Змея, кусающего свой хвост.

Но мы уверенно можем сказать, что в основе сознания (и самоосознания) лежат коммуникации, связи между членами социума (племени, сообщества, леса, биосферы) и между «органами тела» клеток конкретного индивида, а эти связи организованы в соответствии со сложностью сигнальной системы (Ю. Кнорозов [21]), поэтому, исходя из физических характеристик связи между наблюдателем и наблюдаемым, можно построить немного более простую, но постоянно меняющуюся в зависимости от сложности связи (иерархия обратных связей, диапазоны взаимодействий, механизмы распознавания сигналов), систему взаимодействия «субъект- социум- среда существования», то есть реально попробовать смоделировать часть воспринимаемой нами вселенной.

Тут правда будет много препятствий семантического (терминологического, – силы, энергии) и математического (измерения, абстрагирование до точек, лишение качеств) свойства (привычка мышления)…

Ну и сами связи – разное качество, протоколы и формы коммуникаций, например никто (почти) не рассматривает осцилляции как основу существования живого, – без постоянной подстройки (смена колебаний, частот, полосы пропускания клеточной мембраны) к поглощаемым ресурсам (адаптации) живое превращается в мертвое/косное, распадаясь на составные части из сложных белковых «систем»…

Модель вселенной как образ в культуре

Есть вопрос: вот скажите пожалуйста, с одной стороны критикуетя модель мира некоего физика, у которого время «однородно», то есть, как у Ньютона, является физическим процессом, у которого есть «начало-конец» и который действует одинаково во всей вселенной от «большого взрыва» к некоей «тепловой смерти», этот физик ошибается в «одновременности» всех происходящих процессов вселенной, игнорируя Наблюдателя со своим «временем наблюдения», к которому свет от свершившихся событий (или гравитационные волны и всякое другое излучение, «рябь вакуума») идет со «скоростью света».

Другими словами, на момент наблюдения далеких галактик, в модели «Большого Взрыва» мы должны учитывать, что самих объектов «там», на краю мира, в начале времен, для нас уже нет (если мы захотим до них «долететь» то это бессмысленно), мы видим прошлое, прошедшее взаимодействие, и тут в формулах (в описании модели математикой то все происходит «здесь и сейчас») можно подставлять расстояние, как это и делается, но никто (?) не принимает во внимание, что это не просто удаление в пространстве, которое проявляется на спектре, в смещении линий поглощения, уходящих в красную область спектра, а одновременно с расстоянием увеличивается (становится прошедшим) и время существования объектов, которые мы наблюдаем.

Получается, для правильно понимания того, что мы наблюдаем, и построения адекватной модели, необходимо вводить не только коэффициент расширения вселенной (инфляция) но и коэффициент «обратного хода» времени, старения удаленных объектов (относительно наблюдателя).

Второе, – фактически мы наблюдаем два одновременно «идущих» процесса – развития (усложнения строения вещества, синтез) и деградации (упрощение вещества и его переход в «излучение», распад), в какой-то части вселенной превалирует синтез над распадом (в звездах), а где-то более активно идет распад (в «черных дырах»), соответственно этот факт тоже необходимо учитывать в построении модели,

Третье, – в свое время академик А. Д. Сахаров [22] предположил, что именно «стоячие волны» в ранней вселенной создали «сгустки» того, что мы наблюдаем как вещество (атомы и пр.), но (уже мои домыслы) сами «волны» только результат некоего более фундаментального взаимодействия (в модели «большого взрыва» это сам «взрыв», после которого пошли «волны», только непонятно где, поскольку «взрыв» возможен только в уже существующем пространстве-времени, а если оно ещё не сформировано, нет наблюдателя, то говорить о «взрыве» бессмысленно, то есть мы строим модели, предполагая, хотим мы этого или нет, что пространство-время уже существовало, то есть модель локальная, а не всеобщая и предполагает опять же наличие некоего постоянно существующего и однородного пространства-времени), и это фундаментальное взаимодействие и привело к «движению» (взрыву), а пространство-время являются только параметрами, свойствами (изменяющимися), характеристиками этого движения, которое в наблюдаемом нами мире видится нами как несколько типов взаимодействий (механическое, электромагнитное, химическое, квантовое и пр.), определяемых «размерностями» (частотами колебаний).

Соответственно, «постоянная Хаббла» нам говорит как о «расширении» вселенной, так и о «старении» наблюдаемых нами частей мира, причем «скорость расширения» скорее всего говорит об удаленности не только в пространстве, но и во времени, то есть само «расширение вселенной» скорее является иллюзией, когда в расчетной модели не принимается во внимание и расчет «старения», то есть «обратный ход времени».

Другими словами, при построении модели мы представляем себе «вечного и бесконечного» наблюдателя, который находится вовне вселенной, снаружи, но расчеты строим относительно своего «местного» и локального во времени расположения, используя модель и ее описание локального наблюдения, изнутри вселенной.

Логически – может существовать множество верных описаний, относительно уже принятой парадигмы взаимодействия и его описания (сферы Аристотеля, законы Ньютона, ОТО, СТО Эйнштейна, кванты Планка и пр.), но фактически, при смене парадигмы (и ее математического описания и инструментов учета, наблюдения), а также при смене позиции наблюдателя, необходимо менять и модель расчета (учета, описания).

Вопрос как раз о космологической модели, в которой происходят интерпретации данных наблюдения. Поэтому и результат будет выглядеть валидным, как у Аристотеля с Птолемеем, с их хрустальными сферами небес, данные их приборов и математика подтверждали, или не противоречили модели. А тут все говорят про пространство-время, но считают пространство, расстояние, как время, в «световых годах», совершенно не принимая во внимание, что объекты, «испустившие свет» уже, на момент расчёта (относительно всей видимой вселенной), или не существуют, то есть их масса преобразовалась во что-то другое, это как минимум.

Не, понятно, что проще ввести понятие «анизотропия постоянной Хаббла», и использовать время как постоянную величину, характеристику движения, в принятой модели «большого взрыва». Это удобнее, как удобнее было Ньютону считать «поток света» как поток частиц.

Но, есть наблюдение (объектов и процессов, начинающееся с различения), связанное с ним измерение, и последующее вычисление, связанное с принятием решений. Сначала действие, его переживание, потом описание действия в связи с переживанием, трансляция описания другим субъектам и их восприятие уже не самого действия, а описания и переживание описания (образа действия). А если наоборот, то получается «каша» из попыток подогнать наблюдаемое под сложившуюся у всех наблюдателей «картину мира»..

21.07.2024 – 19.08.2025ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ВОЗНИКНОВЕНИИ И РАЗВИТИИ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Основание для рассуждений на тему информации и коммуникаций – представление о воспринимающем субъекте, воспринимаемом сигнале и обратной связи (которая в психологии зовется «рефлексия», отражение). Субъектом восприятия может быть любой объект, который меняет свое состояние (отношение со средой) после получения (приема) сигнала. В «неживой» природе это проявляется как отражение и поглощение (сигнала), причем самый яркий пример (после реакции фотоэффекта), – радиотехника, где человек использует эти свойства очень наглядно и эффективно (индукция, сопротивление, конденсация (емкость)), причем в радиотехнике «отражаются» и свойства «живого» вещества, – в первую очередь способность «захватывать» множество сигналов, удерживать и «строить» (проецировать, анализировать, синтезировать) модели будущего состояния (радиолокация, ведение целей).

При множественности взаимодействий «субъект-сигнал-обратная связь» формируются состояния, среды из таких субъектов, причем не обязательно «живых» или наделенных мифической «душой», сознание появляется (формируется) в процессе развития субъекта, группы субъектов (смены поколений), «моделирования» состояний, как необходимость «выносить» части (знаки, значения, информацию) «внутренней» модели («внутренний мир», воображение) во «внешнюю» среду для адаптации к изменениям взаимодействующих сред и субъектов (опыт, память).

В циклических системах взаимодействий (день-ночь, лето-зима и т.п.) восприятие формируется в соответствии с этими циклами, «складываются» последовательности реакций на ожидаемые изменения (алгоритмы). Развитое сознание пользуется не только своими, субъективными (личными) значениями (фиксированным опытом взаимодействия, знаниями), но и «строит» адаптеры к средам и взаимодействиям, не фиксируемым «явно» (те же радиоволны), проецирует в «будущее» не только состояние рода, вида или всей биосферы Земли, но и моделирует состояния «фантастические», «несуществующие» (это видно из религиозной практики, когда проекция личности и социума «на небо» и «под землю», приводит к разным состояниям, отражениям в реальных взаимодействиях субъектов) и вполне жизнеспособные (наука), причем можно увидеть «двойственность» этого процесса – получение (восприятие и обработка, практика) и фиксация (закрепление в опыте, знаниях, обслуживание закрепленного).

Неоднократно отмечалось, что понятие «законы» природы – это наследование от «закона божьего» – проекция фиксации, закрепление в восприятии человечества воспринятых взаимодействий. Мораль и нравственность, этика – закрепление и удержание опыта коллективного взаимодействия (правила поведения субъектов в системе), парадигма – позиция восприятия плюс доступный для отображения опыт и т. п.

Можно рассматривать другие физические среды (с другими параметрами восприятия субъектов и другими «законами»), строить другие физические среды (чем люди и вообще «живая материя» и занимаются, приспосабливая «среды существования» к себе и меняясь), создавать других субъектов и другие (не привычные и пока не существующие) способы «жития» (например перемещений вне привычной модели «ковчега», внутри некоей оболочки, а используя создаваемые новые коммуникационные состояния).

Результаты исследований зависят от того, как и какими старыми/новыми шаблонами/фильтрами/идеями пользуется исследователь, какой «аппарат» восприятия/сознания-мышления сформировался у него на основе «полученных», «взятых», «принятых» представлений, воспринятой информации.

***

Термин «информация» рассматривается обычно как прямой перевод с латинского information – осведомлять, изображать или составлять понятие о чем-либо. В разных областях научного знания термин понимается и трактуется по разному.

В философии «информация» – содержание сущностей реального мира, проявляемое в ходе взаимодействий и фиксируемое как результат отражения их свойств и динамики.

К. Шеннон и Н. Винер, основатели кибернетики, ввели его для вероятностно статистического представления коммуникативных процессов в технике и живых организмов на земле [15]. Винер пишет об информации как обозначении содержания, полученного из внешнего мира в процессе нашего приспособления к нему и приспосабливания к нему наших чувств [2].

В отличие от основателей кибернетики Н. Моисеев видит в информации в первую очередь качество решения проблемы, задачи, необходимость информации для принятия решения:

«Информация нужна только для принятия решения, и только для этого! В то же время термин «решение» без понятия «цель» лишен всякого смысла, ибо качество решения может быть оценено только степенью достижения цели. Отсюда вытекает, что оцениваться информация может только тем, какого качества решение она может обеспечить. Вот мы и получаем единый узел: «цель – решение – информация». [10]

В основанной Шенноном «Теории Информации» рассматриваются в основном коммуникативные свойства информации, качество связи, передачи информации.

«Винер рассматривает теорию управления как часть теории информации» [10], – пишет Моисеев и отмечает что все три понятия «цель – решение – информация» не имеют самостоятельного смысла и приобретают его только в управлении (взаимодействии субъектов).

В «Теории Информации», которая является в своей основе математической, рассматриваются и изучаются как фундаментальные теоретические вопросы, связанные с оценкой «количества информации», анализа характеристик источников и каналов связи и т.д., так и прикладные, – конкретные методы и средства кодирования сообщений, потери и восстановления информации, хранения, распознавания. [14]

При всех различиях в трактовке понятия информации, определяемых задачами и методами исследования, бесспорно, то, что проявляется информация всегда в материально-энергетической форме в виде сигналов. Информацию, представленную в формализованном виде, позволяющем осуществлять ее обработку с помощью технических средств, называют «данными». [14]

В информатике, науке появившейся в 60-е годы 20 века [6], термин «информация» является основой, базовым термином и не определяется через другие. Само понятие «информатика» появилось с появлением и развитием ЭВМ и информационных технологий, технологий, возникших в результате развития естественнонаучных отраслей знания, в связи с необходимостью обработки огромных массивов данных, для моделирования процессов в общественной жизни, технике, освоении космоса, решении задач в фундаментальных научных исследованиях.

В синергетике, исследующей математические модели самоорганизации, «информация есть запомненный выбор одного

варианта из нескольких возможных и равноправных». [16] Информационный процесс характеризуется количеством информации, ее ценностью, рецепцией (восприятием) и генерацией (созданием) информации, иерархией информационных уровней. «Информация, не будучи «ни материей, ни энергией», может существовать только в зафиксированном состоянии». [16] Объект/субъект, зафиксировавший ту или иную информацию, является ее носителем, для него и группы объектов/субъектов, обменивающихся информацией, она существует в условном (кодированном, препарированном для восприятия, например язык), и безусловном (наблюдаемом, воспринимаемом без препарирования, обработки) видах.

В контексте Универсальной Истории (Big History), рассматривающей всю эволюцию вселенной, информация – разнообразие, включенное в процессы управления, информация семантическая —информация, включенная в процессы моделирования рефлексивного. [11]

Собственно процессы восприятия, обработки и передачи информации и обратного воздействия на носителя информации, способствуют изменению генерируемой носителем модели взаимодействия с информационными процессами, иерархиями условной и безусловной информации, определяют его развитие или деградацию, усложнение или упрощение его организации, структуры, позволяют ему осуществлять планирование, прогнозирование, управление.

Язык – среда информационного обмена

Сигналы опасности и указания на наличие пищи (ресурсов для осуществления жизнедеятельности) являются общими основаниями для существования организмов растительного, животного мира.

Процесс получения и использования информации является процессом нашего приспособления к случайностям внешней среды и нашей жизнедеятельности в этой среде. [2]

Для эффективного поведения, выживания, необходимо получать информацию посредством какого-нибудь процесса обратной связи, сообщающего о достижении цели. В простейших обратных связях в грубой форме фиксируются успех или неудача в выполнении задачи, как, например, действительно ли нам удалось схватить предмет, который мы старались поднять. [2]

Эволюция живых форм приводит к сложным организационным структурам, способным обучаться, изменять параметры взаимодействия со средой, строить иерархии организаций.

Информация необходима в появлении и развитии технологий, (от самых примитивных способов обработки кремниевых орудий («чоперов» в Олдовайском ущелье) а также при совместной добыче пропитания, – охоте, рыболовстве, собирательстве.

Наши предки вынуждены были развивать сигнальную, коммуникативную систему (смена ареалов обитания и климатических условий окружающей среды), что послужило основанием, стимулом для развития языка как средства передачи информации.

Разные теории возникновения языка (глоттогенез) рассматривают разные причины и условия его появления, но невозможно отделить язык от информационного обмена как между членами одной группы, так и между группами субъектов.

Приматы, будучи животными общественными, склонны побуждать своих сородичей к тем или иным действием при помощи коммуникативных средств, а не путем прямого принуждения.

Это порождает связь коммуникативной системы и мышления, потому что теперь при помощи коммуникативной системы наши предки становятся способны делать выводы об окружающей действительности. И тем самым оказывается возможным поделиться со своими сородичами собственным, добытым при жизни, опытом с помощью средств коммуникации.

Эволюционное преимущество получают те группы, где сигнализирующие оказываются в состоянии обеспечить все большую вариабельность исходного сигнала, а принимающие сигнал оказываются в состоянии обеспечить все более тонкое распознавание этих вариантов. Таким образом, происходит формирование новой системы управления звуком и формируется членораздельная звучащая речь. [1]

Происходит отбор на эффективность коммуникации, и количество знаков начинает накапливаться, когда получают преимущество те группы, у которых больше знаков, которые они способны повторять для более быстрого и эффективного распознавания. [1]

Обмен сигналами позволяет особи составить некоторый прогноз на будущее – и действовать, исходя из него. Соответственно, преимущество получают те особи, которые умеют строить свою активность при условии знания, что их ждет дальше. Чем более совершенна коммуникативная система, тем в большей степени будущее в результате ее применения становится предсказуемым (а впоследствии и формируемым).

У примитивных групп размер общества, необходимый для действенной коллективной жизни, ограничен трудностью возможностей языковой коммуникации. В течение многих тысячелетий этой трудности было достаточно, чтобы свести оптимальное число населения государства приблизительно к нескольким миллионам человек, а обычно к еще меньшему размеру. [2]