Полная версия

Феномен церкви виртуальной реальности в протестантских деноминациях. Магистерская выпускная квалификационная работа

Глава 1. Онтология виртуальной реальности и компьютерная виртуальная реальность

1.1. Этимология слова «виртуальность» и эволюция понятия «виртуальность»

Понятие «виртуальная реальность» стало неотъемлемой частью современного научного и культурного дискурса, особенно в контексте обсуждения информационных технологий и их влияния на общество. Однако для более глубокого понимания феномена ВР важно изучить этимологию лексемы «виртуальность» и эволюцию понятия «виртуальность» в различных областях знаний.

Лексема «виртуальность» восходит к английскому «virtual», которое в свою очередь происходит от латинского «virtus» – многозначного слова, несущего как платоновские, так и аристотелевские философские смыслы. Как отмечает Н. В. Зудилина26, «virtus» стало результатом взаимодействия двух греческих понятий: ἀρετή (арете) и δύναμις (динамис). Понятие ἀρετή у Платона обозначало добродетель, совершенство, связанное с идеей или сущностью (эйдосом), определяющей бытие. Это значение легло в основу «платоновского полюса» значений virtus, ассоциируемого с добродетелью, действительностью и мнимостью. В отличие от него, аристотелевское δύναμις описывало силу, возможность или потенцию, которая может быть актуализирована, переходя из потенциального в актуальное. Для передачи этого значения в латинских текстах использовались virtus, potentia и potentialitas, что сформировало «аристотелевский полюс» значения virtus, связанный с потенциальным, возможным и эффективным.

Другие исследователи, чье мнение кажется спорным, утверждают, что кореневая морфема «vrt» «связана с „верт“ и встречается уже в текстах брахманической йоги, а также в буддийских доктринальных текстах, где система понятий, состоявшая из слов с этим корнем играла центральную роль»27. Указанные понятия, по мнению Т. А. Кирик, обозначали актуальные состояния сознания, которые выражались через конкретные «pratyaya» (рratyaya «причина; умственное усилие; воображение; идея отличия»28). Глагол «vrtti» использовался в значении «мгновенная актуализация психического акта в сознании»29. Таким образом, использование слов со столь древней морфемой «vrt», употребляемых при описании восточных философских традиций, свидетельствует о глубоких исторических корнях, связанных с идеями потенциальности и актуализации состояний сознания.

Переходя к изучению западной традиции, исследователи феномена ВР связывают этимологию слова «виртуальность» с эпохой римского стоицизма и средневековой схоластической философии30. В трудах Цицерона, Сенеки и Августина Блаженного слово «virtus» употреблялось в значении «добродетель», «доблесть» или «необычное качество»31, но всегда в смысле потенциальной возможности субъекта.

В средневековой философии понятие «virtualis» продолжает использоваться для описания чего-то, что существует лишь потенциально.

Фома Аквинский в трактате «Сумма теологии» противопоставлял «virtualiter» (потенциальное существование) и «actualiter» (актуальное существование)32.

Для Джона Дунса Скота само понятие вещи виртуально содержало в себе эмпирические атрибуты, то есть «реальная вещь уже содержала в своём единстве множество эмпирических качеств, но лишь в потенциальной форме»33.

Николай Кузанский, развивая схоластические идеи, применил категорию «virtus» для решения проблемы образования сложных вещей из простых и раскрытия особенностей внутренней энергии вещи. Мыслитель разрабатывал концепцию «virtus» в контексте теории познания и метафизики, предполагая, что вещи могут содержать в себе скрытые потенции, которые в свою очередь могут быть актуализированы при определённых условиях. Этот подход оказал значительное влияние на дальнейшее понимание виртуального в качестве того, что существует потенциально, но может быть приведено к актуальному состоянию через взаимодействие с реальностью34.

В XVIII веке понятие «виртуальный» начинают использовать для описания гипотетических, математически вычисляемых процессов и объектов, которые не могут быть непосредственно наблюдаемы. В аналитической механике появляется понятие виртуальных перемещений – возможных, бесконечно малых перемещений, которые используются для математического анализа системы. Понятие было введено французским математиком Жаном Лероном Д'Аламбером, а позже развито его учеником Жозефом-Луи Лагранжем35. Виртуальные перемещения становятся важными инструментами для решения задач механики, что подтверждает давнее использование слова «виртуальный» в научном контексте.

В XIX веке понятие «virtus» продолжило развитие в философии, где оно вновь используется для обозначения силы, добродетели или потенциальности, как это видно в научных трактатах Канта, Лейбница и Гегеля. В их трудах это понятие сохраняло свои моральные и метафизические значения, однако не было напрямую связано с концепцией ВР36. Этот факт подчеркивает, что слово «виртуальность» обладало полисемией, однако позже утратило многозначность и приобрело современные коннотации в контексте информационных технологий.

В XX веке понятие «виртуальная реальность» начинает активно использоваться в искусстве для описания иллюзорных, воображаемых или альтернативных реальностей. Французский драматург и поэт Антонен Арто впервые вводит понятие «виртуальная реальность» в 1938 году в эссе «Театр и его двойник», чтобы описать иллюзорную природу театрального действия: «…театр относится к искусствам потенциальным (virtuels), которые видят свою цель в природе собственного реального бытия»37. Арто подчёркивал, что театр создает особую реальность, существующую на грани между возможным и действительным.

В философии идея ВР развивается в работах французского философа Анри Бергсона. В книге «Материя и память» (1896) он описывает виртуальное как скрытое измерение реальности, связанное с памятью и сознанием. Для Бергсона виртуальное – это то, что существует потенциально, как воспоминания, которые влияют на восприятие настоящего. «Мы отправляемся от некоторого „виртуального состояния“, которое мало-помалу проводим через ряд различных срезов сознания вплоть до того конечного уровня, где оно материализуется в актуальном восприятии, то есть становится состоянием настоящим и действующим; другими словами, мы доводим его до того крайнего среза своего сознания, в котором фигурирует наше тело. Это виртуальное состояние и есть чистое воспоминание»38. Выдвигая идею о временных срезах, ученый анализирует, как прошлое (виртуальное), постоянно взаимодействуя с настоящим, влияет на восприятие.

С появлением квантовой теории возникает понятие виртуальных частиц, которые зарождаются и существуют лишь в момент взаимодействия. Эти частицы обладают особым онтологическим статусом: с одной стороны, они объясняют наблюдаемые явления, с другой – существуют лишь как математическая возможность. Использование исследуемого понятия в данном случае связано с физикой, но оно демонстрирует, как понятие виртуального продолжает развиваться в различных научных дисциплинах. При этом, как отмечает Т. А. Кирик, в квантовой теории поля уровень виртуальных частиц получил название не «виртуальная реальность», а «субмикромир»39.

Современное значение понятие «виртуальная реальность» приобретает благодаря развитию компьютерных технологий. В конце 1970-х годов в Массачусетском технологическом институте для обозначения компьютерно создаваемых пространств, в которых человек может ощущать своё присутствие, был предложен термин «искусственная реальность»40. Таким образом, «в качестве понятия, используемого в сфере компьютерных технологий, „виртуальную реальность“ ввел в обиход Джайрон Ланье в 1980-х годах, понимая под „virtual reality“ трехмерный мир, созданный компьютером и воспринимаемый человеком с помощью специальных устройств, таких как шлемы и перчатки виртуальной реальности»41. А позже это понятие стали применять для именования любых других феноменов, имеющих сходство с инициированными компьютерами42.

1.2. Онтология виртуальной реальности

В ходе исследования феномена ВР стало ясно, что для его осмысления можно опираться на различные философские концепции. Наиболее значимыми для изучения цифровых миров, таких как ЦВР, оказались три направления: постмодернистская философия, российская школа виртуалистики (основатель – Н. А. Носов) и энергийная интерпретация С. С. Хоружего. Эти подходы предоставляют важные инструменты для анализа природы ВР, её автономии и взаимодействия с физическим миром. В отличие от других философских течений, таких как экзистенциализм, феноменология и хайдеггеровское «Dasein»43, которые акцентируют внимание на физической, воплощённой реальности и подлинном опыте, три указанных направления помогают глубже понять виртуальные пространства. Постмодернизм предлагает концепции гиперреальности и симулякров, отражающие размытые границы между реальным и виртуальным мирами. Виртуалистика Н. А. Носова позволяет рассматривать виртуальные миры как автономные реальности; не имитации, а полноценные пространства для взаимодействия. Энергийная интерпретация С. С. Хоружего добавляет богословский аспект, помогая осмыслить виртуальные события как формы бытия с различной степенью реальности.

Перейдём к более подробному рассмотрению постмодернистской концепции ВР и её ключевых положений в контексте исследования ЦВР.

1.2.1. Постмодернистская интерпретация понятия виртуальной реальности

Согласно постмодернистской парадигме Ж. Бодрийяра, Ж. Делеза и др. ВР понимается как знаковая реальность, гиперреальность, где «процесс симуляции зашел так далеко, что утрачено само различие фантазии и реальности»44. ВР представляет собой особого рода гиперреальность, возникающую в эпоху постиндустриализма и информационных технологий. Эта реальность является пространством чистых симулякров, копий, не имеющих оригиналов в физической действительности45. В постмодернистской интерпретации ВР лишена онтологической основы, самодостаточна и не зависит от материального мира. «Виртуальный артефакт – автономизированный симулякр, чья мнимая реальность отторгает образность, полностью порывая с референциальностью…»46.

Компьютерная (цифровая) виртуальная реальность – ВР, порождаемая компьютерными системами (а ВР в постмодернистской концепции может порождаться и литературой, и фильмами, и средствами массовой информации, и феноменами измененного состояния47), также рассматривается постмодернистами как наиболее полное воплощение симулятивной гиперреальности. Применительно к компьютерной виртуальной реальности это означает, что она представляет собой полностью автономный, самодостаточный мир цифровых образов и символов. Этот экранный мир не имеет референтных связей с физической реальностью, живет по собственным законам. Такого мнения придерживается О. В. Дворецкая48. Если у Ж. Делеза и Ж. Бодрийяра симуляция рассматривается в контексте влияния на человека СМИ и массовой культуры, то О. В. Дворецкая расширяет понимание симулякра за рамки СМИ и включает в него компьютерную виртуальную реальность. Ученая делает акцент на статусе симулякра как объекта, обладающего собственной реальностью и бытийностью. С её точки зрения, ВР, создаваемая современными технологиями, также представляет собой пространство подобных симулякров. В этом смысле иммерсивная компьютерная виртуальная реальность, которая полностью погружает в нее пользователя в вызывает эффект присутствия, является техно-онтологической разновидностью симулякров Ж. Делеза и Ж. Бодрийяра. Иммерсивная компьютерная виртуальная реальность творит иную реальность, но реальность с собственными законами и логикой. Религиозная практика и вера в таком случае также могут быть рассмотрены как знаковые системы, не имеющие референтов за пределами своего дискурса. И поэтому ЦВР в этом свете понимается как еще одна игра симулякров, имитация подлинного религиозного опыта49.

Важным дополнением к этим философским позициям является точка зрения протестантского апологета ЦВР Итиэля Арройо, который адаптирует постмодернистскую философию к религиозному контексту, утверждая, что Церковь должна быть готова входить в виртуальные пространства, чтобы нести свою миссию. «Если Иисус вошёл в эту земную симуляцию из любви, почему Церковь не должна поступать так же?»50. Эти слова показывают, как постмодернистское понимание ВР может быть использовано для обоснования религиозной деятельности в цифровых мирах. Заметим, что многие постмодернистские теологи-апологеты ЦВР – Симон Ранделл, Гуйчунь Цзюнь, Клаудио Карвальяес и др. – явные приверженцы постмодернистской интерпретации.

Итак, в рамках постмодернистской интерпретации ВР рассматривается не просто как технологическое явление, а как новый способ существования, где границы между реальным и виртуальным размываются. ВР становится пространством, где симуляции приобретают статус автономного бытия, создавая новые вызовы и возможности для философии, культуры, религии и психологии.

1.2.2. Интерпретация понятия виртуальной реальности российской школой виртуалистики

ВР носит явно психологический характер, по одному из определений С. И. Орехова, она «есть отражение психикой процессов, происходящих в самой же психике»51, поэтому нельзя оставить без внимания интерпретацию ВР российской психологической школы виртуалистики Н. А. Носова. Николай Александрович Носов начал исследовать феномен ВР в 1984 году, когда понятие ВР ещё только начинало формироваться в научных кругах. В 2001 году Н. А. Носов опубликовал «Манифест виртуалистики»52, который стал ключевым трудом, в котором была изложена его оригинальная концепция виртуальной реальности.

В контексте нашего исследования важно обратить внимание на четыре ключевых свойства ВР, которые выделил Н. А. Носов и которые можно использовать для анализа всего, что носит название «виртуальная реальность» на предмет «настоящести»:

– «порожденность. Виртуальная реальность продуцируется активностью какой-либо другой реальности, внешней по отношению к ней.

– актуальность. Виртуальная реальность существует актуально, только «здесь и теперь», только пока активна порождающая реальность.

– автономность. В виртуальной реальности свое время, пространство и законы существования (в каждой виртуальной реальности своя «природа»).

– интерактивность. Виртуальная реальность может взаимодействовать со всеми другими реальностями, в том числе и с порождающей, как онтологически независимая от них»53.

В целом, интерпретируя понятие ВР, Н. А. Носов утверждает, что она является столь же реальной, как и любая другая форма бытия. ВР не является иллюзией или чем-то ненастоящим – это другая реальность, которая обладает собственным онтологическим статусом и не уступает по значимости «константной» реальности, которая её порождает: «виртуальная реальность есть другая реальность»54.

Концепция этого ученого отличается от постмодернистских взглядов тем, что он не рассматривает виртуальную реальность как симулякр или копию без оригинала, напротив, ВР в интерпретации Н. А. Носова – это автономное бытие, которое не зависит от своей порождающей реальности и обладает самостоятельной ценностью и собственным онтологическим статусом.

1.2.3. Энергийная интерпретация онтологии виртуальной реальности С. С. Хоружего

Исследование было бы неполным, если бы не была рассмотрена диаметрально противоположная интерпретация понятия ВР, данная с точки зрения восприятия её как полноценной реальности, каковой является энергийная интерпретация онтологии виртуальной реальности С. С. Хоружего.

Сергей Сергеевич Хоружий, российский философ, физик-теоретик и православный богослов, предлагает уникальный взгляд на виртуальную реальность через призму «дискурса энергии». В исследовании «Род или недород? Заметки к онтологии виртуальности»55 С. С. Хоружий разрабатывает подход, основанный не на сущности, а на энергии, предлагая альтернативу традиционному эссенциализму.

Этот подход коренится в переосмыслении аристотелевской триады δύναμις – ἐνέργεια – ἐντελέχεια (возможность – энергия/действительность – осуществлённость). В то время как Аристотель подчинял энергию сущности, С. С. Хоружий предлагает её освобождение, превращая энергию в самостоятельное онтологическое измерение бытия.

В рамках этого «дискурса энергии» С. С. Хоружий выделяет три онтологических горизонта:

– события трансцендирования (радикальный переход в принципиально иную реальность, который нарушает привычные границы бытия);

– события наличествования (повседневные эмпирические события, обладающие временной протяжённостью и устойчивостью);

– виртуальные события (нестабильные, мгновенные и промежуточные состояния, находящиеся на грани между бытием и небытием).

Таким образом, по С. С. Хоружему, виртуальные события представляют собой некий «недород бытия», т. е. неполное, частичное существование, которое отличается дискретной темпоральностью, отсутствием завершённости и причинной связи. В отличие от постмодернистской концепции симулякров, наделённых собственной реальностью, виртуальные события у С. С. Хоружего обладают лишь минимальным уровнем бытия, приближаясь к небытию.

Примечательно, что С. С. Хоружий не акцентирует внимание на технологическом аспекте ВР. Его интересует прежде всего философский и онтологический статус виртуального. Компьютерная виртуальная реальность (VR) может быть рассмотрена в рамках концепции этого ученого лишь как частный случай виртуальных событий, характеризующийся «недоналичествованием» и дискретной темпоральностью. Однако отличие компьютерной VR заключается в том, что она создаёт иллюзию контроля и управления, что сближает её с другими управляемыми формами виртуальности.

Таким образом, в интерпретации С. С. Хоружего ВР – это онтологически неполная, слабая форма бытия, которая хотя и обладает собственным статусом, остаётся на границе между реальным и нереальным.

1.2.4. Основные выводы и определения

– Плюрализм интерпретаций.

Различные философские школы предлагают разные подходы к пониманию ВР, что подчеркивает её многослойный и многозначный характер. Постмодернистская интерпретация понятия фокусируется на символической природе виртуальности, в концепции Н. А. Носова подчеркивается автономность и самодостаточность виртуальных миров, а в силу энергийного подхода С. С. Хоружий рассматривает ВР как «недород бытия».

– Зависимость интерпретаций от мировоззренческих установок (как показано в статье В. И. Фалько «Типы реальности и мировоззрений»56).

Представления о ВР зависят от онтологических предпосылок мыслителя. Это подтверждается и анализом работ С. С. Хоружего, Н. А. Носова и постмодернистов, чьи подходы отражают их мировоззренческие установки57.

– Применимость к религиозным практикам.

Интерпретация ВР в контексте религиозных практик требует учёта особенностей каждой из рассмотренных концепций. Постмодернистская концепция симулякра может быть полезна для анализа виртуальных церквей как пространств, где реальное и симулированное смешиваются. Основные сторонники ЦВР, придерживаясь постмодернистских идей, утверждают, что виртуальные пространства могут быть равноправными с физическими для религиозного опыта, что подтверждает философскую часть гипотезы. Концепция Н. А. Носова полезна для оценки автономных виртуальных миров на «настоящесть», таких как метавселенные, в которых проводятся религиозные обряды.

– Важность онтологического статуса.

ВР может восприниматься как самостоятельная форма бытия, что подтверждается как в работах постмодернистов, Н. А. Носова, так и (как ни странно) в интерпретации С. С. Хоружего. Это предполагает необходимость более глубокой теологической рефлексии относительно статуса таких реальностей в контексте христианской антропологии и космологии.

По результатам анализа даны определения ключевых понятий ВР:

– виртуальная реальность – автономное (психическое) пространство, порождаемое другой реальностью (физической, социальной и т. д.), обладающее собственными законами, временем и пространством, и способное к взаимодействию с другими реальностями;

– константная реальность – реальность, порождающая виртуальные миры, которая является относительно стабильной и выступает основой для создания других реальностей.

1.2.5. Реализации виртуальной реальности

Для охвата всего диапазона претендентов на виртуальную реальность ниже рассмотрены и проанализированы феномены58, которые часто сводят к ВР, включая и компьютерную виртуальную реальность.

а) «Психическая виртуальная реальность:

– осознанные сновидения, галлюцинации, измененные состояния сознания – субъективные реальности, переживаемые человеком, находящемся в здравом рассудке»59;

– воображение, фантазии, вымышленные миры – ментальные образы и нарративы, создаваемые творческим мышлением;

– эзотерические практики и учения – системы верований и техники, направленные на достижение высших состояний сознания, духовного просветления или контакта со сверхъестественными силами, использующие виртуальные элементы.

б) Концептуальные модели реальности, в том числе:

– математические абстракции, теоретические модели – идеализированные представления о реальности, используемые в научном познании.

в) Виртуальная коммуникация и удаленная деятельность, в том числе:

– социальные сети, мессенджеры, форумы – платформы для общения, обмена информацией и самовыражения в цифровом пространстве;

– онлайн-образование, удаленная работа и другие формы деятельности, осуществляемые через интернет без необходимости физического присутствия (в том числе Виртуальная церковь (ВЦ) – форма религиозной практики, использующая интернет-технологии для трансляции богослужений и общения между прихожанами в реальном времени без полного погружения в ВР).

г) «Компьютерные виртуальные миры и пространства, в том числе:

– компьютерные игры и симуляторы – интерактивные виртуальные среды с собственными правилами и игровыми системами и процессами, которые определяют взаимодействие пользователя с виртуальным миром и его элементами»60;

– киберпространство и метавселенные – масштабные цифровые пространства, сочетающие в себе элементы виртуальных миров и платформ для коммуникации, социального взаимодействия, творчества, работы и развлечений (в том числе полностью иммерсивные среды для религиозных практик, такие как ЦВР).

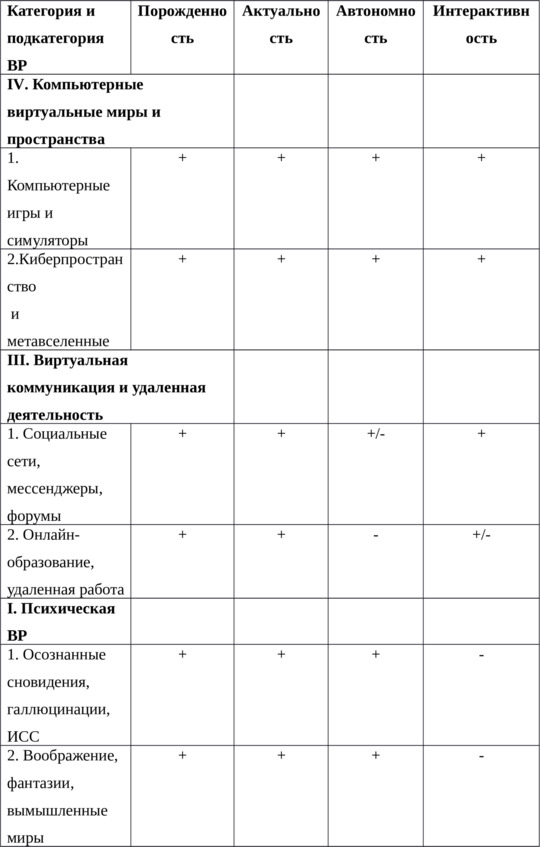

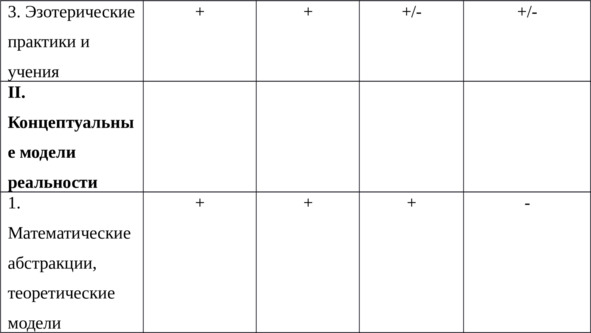

Отразив в сравнительной таблице 1 категории и подкатегории ВР и проанализировав на «настоящесть» согласно наличию необходимых свойств по Н. А. Носову, можно увидеть, что только компьютерные игры, симуляторы, киберпространство и метавселенные демонстрируют все ключевые характеристики ВР, которые выделял Н. А. Носов: порожденность, актуальность, автономность и интерактивность. Только цифровые миры обладают собственными законами, временем и пространством, позволяя пользователям активно взаимодействовать с виртуальной средой, что делает их автономными и независимыми от порождающей их физической реальности.

Таблица 1. Сравнение «претендентов» на понятие ВР

При этом среды виртуальной коммуникации, такие как социальные сети и форумы, хотя и обладают определенной интерактивностью, но не достигают уровня автономности, присущего компьютерным виртуальным мирам. Их существование зависит от физической реальности и временных рамок, что ограничивает их соответствие концепции Н. А. Носова.

Это же касается и психической ВР, и концептуальных моделей реальности. Они также менее соответствуют концепции «истинной» ВР по Н. А. Носову, поскольку их автономность и интерактивность ограничены, т.к. они остаются тесно связаны с порождающей их реальностью и не обладают той степенью независимости, которая характерна для компьютерных виртуальных миров.

Таким образом, именно компьютерные виртуальные миры наиболее полно воплощают все ключевые характеристики ВР и служат примером того, как цифровые технологии могут создавать новые автономные миры, которые существуют на собственных условиях.

В свете полученных результатов переопределим ВР в узком смысле контекста нашего исследования, акцентируя внимание на киберпространствах (пространствах, в которых существует ЦВР) как примере «истинной» ВР по Н. А. Носову.

Итак:

– Компьютерная виртуальная реальность – киберпространства и цифровые миры61, порождаемые физической или социальной реальностью в компьютерной симуляции, обладающие собственными законами, временем и пространством и способные к интерактивному взаимодействию с пользователями.