Полная версия

Экспертиза живописных произведений. Теория и практика

Опрашивая сотрудников музея и служителей Спаса—Преображенского собора, не удалось получить каких-либо дополнительных сведений. По словам музейных сотрудников, нет их и в архиве города. Отрадно, что хотя бы то малое, что осталось от некогда роскошного убранства Троицкого собора- иконы «Благовещение» и «Спаситель» дошли до наших дней и лучшая работа в области церковного искусства М.В, Нестеров не исчезла бесследно. К сожалению, сейчас невозможно точно сказать, где находятся остальные пять образов из местного ряда Троицкого иконостаса.

Какое-то представление об утраченных работах дают представление эскизы из Государственной Третьяковской галереи. Их небольшой формат, к сожалению, не позволяет уточнить детали каждой иконы. Но судить о том, как выглядела та или иная композиция, каково было ее колористическое решение, мы можем. Как и в предыдущей работе в Марфо- Мариинской обители, Нестеров использует древнерусские прототипы. Это наиболее ощутимо в композиционном решении икон «Троица» и «Святой Николай». Образы Архангелов, прежде всего живописны, близки к обительским. Художник подчёркивает их принадлежность к небесным силам. В эскизах к иконостасу для Троицкого собора художник подчёркивает разницу в трактовки образов архангелов: Гавриил в длинном хитоне с традиционным цветком лилии, Михаил изображен в воинских доспехах. «Богоматерь», как и «Спаситель» представлена в полный рост. Написана она в традиционном типе «Одигитрия», она окружена клубящимися облаками, в нижней части работы, он предполагал изобразить цветы.

Большое значение при создании каждого образа художник отводит цветовому решению. В отличии от иконостаса из Марфо—Мариинской обители, это произведение должно быть более цельным, здесь не должно было быть таких ярких декоративных работ как «Марфа и Мария».

Значение этих двух иконостасов- из Покровского храма Марфо-Мариинской обители и Троицкого собора в г. Сумы, выходит далеко только за рамки нестеровского творчества. Современники часто упрекали художника в отсутствии высоких художественных качеств его иконописи. Пожалуй, отчётливее это сконцентрировал С. Маковский, который писал «Мне не нравятся иконы Нестерова. В этой области он унаследовал недостатки Васнецова: неприятную манерность композиции, рисунка, дешевый сентиментализм символических намерений и ту литературность изображения, которая так плохо вяжется с декоративными задачами храмовой живописи»16.

Однако Маковский написал эти слова, не видя последних работ художника, в которых он, подобно его современникам обратился к наследию древнерусского искусства, что было отмечено в публикации Сергея Глаголя, который считал, что « художник ищет в этих изображениях большей серьёзности и глубины, стремясь в тоже время приблизиться в своих созданиях к красочной красоте, которая так пленяет в русской старинной иконописи»17.

Эту связь с древнерусским искусством подчеркивал и сам художник, точно указывая на те памятники, которые он изучал и которых держался. Но его заботила и оригинальность творений. «Я полагал нести свой собственный стиль, – писал Нестеров, – в котором как бы воплотилась как-то вся моя вера, творческая сила, лицо, душа, живая и действенная душа художника»18. И в своих последних произведениях он создал не только лучшие произведения в этой области и лучшие образцы церковного искусства начала ХХ века.

Почти тридцать лет назад эти материалы были опубликованы в Сборнике материалов конференции «Суриковские чтения», проходившей в Художественном музее имени В. И. Сурикова в г. Красноярске в 1993 году19, на них ссылался в своей диссертации ведущий научный сотрудник Русского музея П. Ю. Климов20 [Климов П. Ю. 1994] и подобное введение в научный оборот было бы невозможно без командировок, реального поиска экспонатов в музейных запасников, что на тот момент было самым доступным способом получения информации.

Последующие достижения в области цифровых технологий намного облегчили исследовательский процесс, но это вовсе не означает, что он стал не актуальным. Музейные и архивные фонды хранят еще много интересного для исследователя. Наглядным примером тому служит история, связана с выполнением заказа санкт-петербургского коллекционера в 2018 году, когда автор статьи был уже аттестованным экспертом Министерства культуры Российской Федерации и владельцем собственного художественного бюро. В рамках полученного задания ему предстояло выполнить атрибутировать работу, выполненную маслом на холсте.

Исследование произведения проводилось на основании визуального осмотра, изучения специальной литературы, связанной с истории отечественного искусства XIX века, знакомства с материалами, хранящимися в РГИА, а также сравнительным анализом с произведениями, хранящимися в фондах научно- исследовательского музея при Российской Академии художеств.

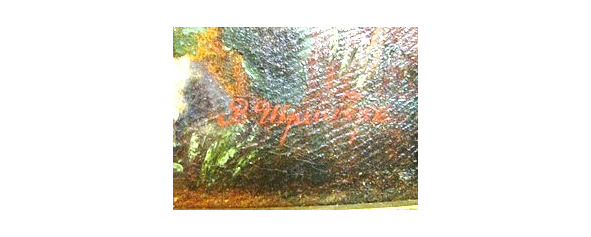

Картина в раме. Пейзаж. (Уборка льна). Внизу справа подпись: В. Шрейберъ. Материал: холст, масло.

Авторская подпись на исследуемой картине.

Сам объект исследования представлял собой картину, написанную маслом на холсте. Состояние работы было вполне удовлетворительное. Она была написана на фабричном мелкозернистом холсте саржевого переплетения. На оборотной стороне работы присутствовало естественное загрязнение, накопленное естественным путем и расположенное равномерно по всей поверхности холста. Были видны следы профессиональной реставрации: по всему периметру картины подведены дублирующие кромки и в средней правой части имеется наклейка из холста полотняного переплетения. Данные вставки имели загрязнения, позволяющие судить о более раннем происхождении, чем время исследования.

На обороте подрамника имелись следы маркировки деталей и в нижней части – штамп овальной формы, выполненный фиолетовыми чернилами со следующими надписями: «A la Palette de Raphael» Sankt-Petersburg.

Данный штамп свидетельствует о том, что подрамник был куплен в магазине Альберто Аванцо, купца 1-й гильдии, содержателя магазина живописи под фирмой «A la Palette de Raphael», торговавшей художественными красками, лаками, холстом и другими рисовальными принадлежностями. При фирме Аванцо устроил фабрику «золоченых и ореховых рам». Фирма владела несколькими магазинами в Санкт-Петербурге и одним в Москве – на Кузнецком мосту, на углу Петровки, в доме Шорина. Владельцем фирмы был Альберта Аванцо, приехавший в Петербург из Италии, вроде в 1857 году. Его фирма торговала художественными красками, кисточками, лаками, холстом и т. д. При фирме существовала фабрика, по изготовлению «золочёных и ореховых рам». Аванцо владел магазинами в Санкт-Петербурге и в Москве, через которые осуществлялась продажа. У него делались покупки Императорским фарфоровым заводом, а также по заказу 2 отделения Императорского Эрмитаж (во II отделение входили картины, кабинет редкостей, бронза, изделия из мрамора). Фирма просуществовала до 1917 года.

На основании первичного внешнего осмотра экспертом был сделан вывод о том, что представленное на исследование произведение выполнено в период до 1917 года в России.

Подпись, присутствующая на картине, свидетельствовала о том, что автором данного произведения является В. Шрейбер.

Под этой фамилией в истории отечественного искусства известны несколько мастеров, а основателем династии стал бронзовщик Андрей (Иоганн) Шрейбер, уроженец города Дерпта. Его наследники: Павел Андреевич – бронзовщик, Владимир Андреевич – архитектор, Андрей Андреевич – архитектор, Петр Павлович – архитектор, Василий Павлович – художник, Густав Васильевич – художник. В конце 1850-х гг. фабрика Иоганна Шрейбера переходит к его старшему сыну Павлу Вильгельму, который с успехом продолжает дело отца. Работы Павла Андреевича до сих пор украшают интерьеры Исаакиевского собора, Кремлевского дворца в Москве и ряда пригородных дворцов Петербурга. В полувековом господстве шрейберовской бронзы немалая роль принадлежит второму сыну – Владимиру, так как большинство изделий изготавливалось по его рисункам.

В рамках данной экспертизы экспертом было установлено, что наиболее актуальными являются два представителя этой династии – Василий Павлович и Владимир Андреевич.

Первый из них Василий Павлович Шрейбер – родился в 1850 году в Петербурге, окончил Ревельскую классическую гимназию. Затем в 1879—1883 годы учился в Петербургской академии художеств, по окончании которой выполнил много работ по декоративной росписи интерьеров храмов и дворцов. В последствии три года Шрейбер прожил в Италии (1886- 1888), где по академической традиции изучал искусство старых мастеров и совершенствовал свое мастерство. Он много работал в области пейзажа и натюрморта, развивая то, что было заложено в академических классах. Архитектура Италии вдохновила Шрейбера на создание картин и изображением знаменитых памятников или исторических руин; он любил писать морские дали и набережные, горные пейзажи и городские улочки. Его живопись уже тогда отличалась мастерством кисти и богатством палитры, что отмечали его современники, при этом постоянно изучая натуру он достигал совершенства в своих работах. Последующее творчество В. П. Шрейбера было неразрывно связано с Россией. По возвращению из Италии он создает немало произведений, в которых появляются живописные пейзажи родным местам, роскошные виды Италии сменяются не менее эффектными крымскими пейзажами, в его искусстве появляется городские мотивы. Художник находит себя и в преподавательской деятельности: в школе Общества поощрения художеств Василий Павлович в течении многих лет преподавал живопись по фарфору, что является весьма сложной дисциплиной, поскольку это занятие предполагает наличие «двойного зрения» от исполнителя, чтобы учитывать те изменения, что происходят с красками в процессе обжига. Сам художник вел достаточно активную творческую деятельность. Он не только писал многочисленные произведения на заказ, но и принимал участие в многочисленных столичных выставках, проходивших в залах Академии художеств. Он также являлся членом Санкт-Петербургского общества художников и Общества русских акварелистов. Работы этого мастера есть в собраниях многих российских музеев, в том

Другой художник с такой же фамилией Шрейбер Владимир Андреевич- (1817 – 27.01.1900) был связан родственными узами со своим более знаменитым однофамильцем. О нем известно не очень много сведений: достоверными являются такие факты, что, с 1833 года он был вольноприходящим учеником Академии художеств. Его обучение проходило достаточно успешно. В его процессе художник получил несколько медалей: в 1838 г. – 2 серебряную; в 1839 г. – 2 золотую – за «проект театрального училища». В том же году дано звание классного художника XIV класса и награжден шпагой; в 1842 г. признан «назначенным», а позднее академиком (1846), профессор (1864) архитектуры. Помимо занятий своей непосредственной специальностью в области архитектуры, он был известен как художник-прикладник, акварелист. В его творческой деятельности достаточно большой послужной список: почетный вольный общник (1860), почетный член (1900) Академии художеств, где он служил в качестве преподавателя начиная с 1869 года, впоследствии в 1872 году став членом ее Совета и получив звание профессора в 1883 году и став почетные членом Академии. Как архитектор он служил с 1848 по 1863 год в Департаменте горных и соляных дел и с 1857 в Департаменте проектов и смет. Владимир Андреевич принимал участие в создании отделки интерьеров Зимнего и Мариинского дворцов, строительстве и декоративном убранстве Исаакиевского собора. При этом он с 1864 года являлся инспектором строительства Исаакиевского собора. Среди построек, созданных им: почтовая станция Преображенская близ Луги, здание фабрики В. Бема в Санкт-Петербурге. Помимо этого, он являлся создателем уникальных интерьеров в особняке О. Монферрана, к сожалению, не дошедших до наших дней. Шрейбер занимался перестройкой доходного дома №30 на Серпуховской улице и создал совместно со скульптором М. Чижовым надгробный памятник Н. А. Некрасова на Новодевичьем кладбище.

Используя информацию, автор для идентификации представленного на экспертизу произведения был произведен анализ композиционного, живописно – пластического решения картины и сравнение ее достоверными эталонными образцами обеих художников.

Работы В. П. Шрейбера присутствуют как в музейных собраниях, так и на антикварном рынке.

Но манера письма этого художника, пристрастие к определенной цветовой гамме, тематика его произведений, в которых помимо темы крымского и городского пейзажей достаточно много внимания уделяется итальянским видам, а также весьма характерная подпись художника позволила исключить его авторство представленной на экспертизу работы.

Пример:

Образцы подписи В.В.Шрейбера.

Для удостоверения авторства картины был проведен дополнительный искусствоведческий анализ картины. Сюжетом для представленной к экспертизе картины послужила уборка льна в северо-западном регионе, о чем свидетельствуют характерные формы стожков, костюмы жниц в виде специальных рубах-покосниц, сарафанов синего цвета, передников с полосатым декором и головных уборов-платков. Важным аргументом является изображение на заднем плане картины белокаменного крестово-купольного храма и деревянной ветряной мельницы, распространенных в данном регионе. К подобному сюжету неоднократно обращались как отечественные живописцы, так и фотографы.

Например, сохранился снимок С. Прокудина-Горского 1909 г., изображающий крестьян на уборке льна, где можно встретить и близкие одежды, и характерные формы стожков. Композиция данного произведения построена по законам классической академической картины, с четким делением на планы и использованием принципа равновесия. На переднем плане прочитывается волнообразная линия, задающая основной ритм произведению. Она идет вдоль фигур крестьянок, стогов и уравновешивается изображением на заднем плане храма и мельнице, а также большой массой кучевых облаков на небесном пространстве. Подобное композиционное построение свидетельствует об академической выучке автора работы и его профессионализме.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Петрова Е. Н. Экспертиза – дело крупных музеев // Антик. Инфо. 2003. №10. С. 2—4.

2

См. там же с.3.

3

Д. И. Киплик. Техника живописи. Учебное пособие. Санкт-Петербург. Лань/Планета музыки.2025 Лужецкая Н. А. Техника масляной живописи русский мастеров с XVII по начала XX века. М., Искусство, 1965.

4

Гренберг Ю. И. Технико- технологическое исследование и атрибуция произведений живописи. М., Инф. Центр по проблемам культуры и искусства. 1975. « Технологические исследования в Русском музее за 20 лет. Сборник статей». Составитель и научный редактор С.В.Римская -Корсакова. СПб., изд-во ГРМ, 1994. Гренберг Ю. И. Наука служит искусству Технологическое исследование произведений живописи. Статьи разных лет: учебное пособие. СПб. Лань: Планета музыки.2020- 386.

5

Коровкевич С. В. Анализ картины. Л., Об-во «Знание». 1975. Гинзбург И. Е. Методика работы искусствоведа: учебное пособие/ отв. Ред. И.А.Бартенев. Л.: АХ СССР, ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. 1985, -78 с. Анализ и интерпритация произведений искусства: учебное пособие/ по ред. Н.А.Яковлевой. М.: Высшая школа, 2005- 550.

6

Художник пишет в своих воспоминаниях, что Павел Иванович самодовольно говорил, что ни у кого из частных коллекционеров Нестеров не был так представлен как у него. – см. Нестеров М. В. Воспоминания. – М.1989, с. 365.

7

Нестеров М. В. Письма: Избранное. – Л., 1988, с. 249.

8

Михайлов А. И. Михаил Васильевич Нестеров. Жизнь и творчество. М.!958 г.

9

Дурылин С. Н. Нестеров в жизни творчестве. М. 1976, с. 215—216.

10

Михаил Нестеров. Альбом. Автор составитель А. А. Русакова, автор каталога Е. В. Баснер. – Л., 1990

11

Дурылин С. Н. Нестеров в жизни и творчестве. М., 1976, с.215.

12

Инвентарные № в Музее истории архитектуры им. А. В. Щусева: РI а 11839, 11840

13

Дурылин С. Н. Нестеров в жизни и творчестве. М., 1976, с. 217.

14

Петров-Водкин К. С. Статьи. Выступления. Документы. М., 1991, с.176.

15

Дурылин С. Н. Нестеров в жизни и творчестве. М., 1976, с.216.

16

Маковский С. Страницы художественной критики. Кн. 2. СПб., 1909, с.81.

17

Глаголь С. Михаил Васильевич Нестеров. Жизнь и творчество. М., б.г., с.111.

18

Нестеров М. В. Воспоминания. М., 1989., с.344.

19

Переятенец В. И. К вопросу об образах Троицкого собора в г. Сумы. В сб.: «Суриковские чтения» Материалы конференции. Красноярск, 1993—с. 7—12.

20

Климов П. Ю. Монументальная живопись М. В. Нестерова: автореферат дис. … кандидата искусствоведения: 07.00.12. – Санкт-Петербург, 1994. – 25 с.: ил.