Полная версия

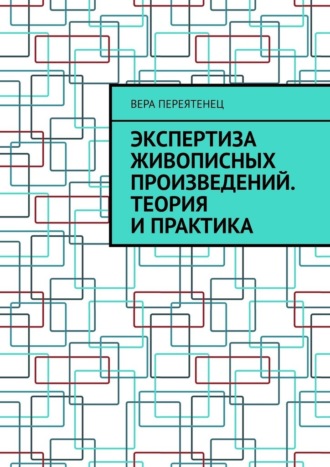

Экспертиза живописных произведений. Теория и практика

Экспертиза живописных произведений. Теория и практика

Вера Ивановна Переятенец

© Вера Ивановна Переятенец, 2025

ISBN 978-5-0067-8176-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

В. И. Переятенец. Экспертиза живописных произведений. Теория и практика.

Книга «Экспертиза живописных произведений. Теория и практика» посвящена различным аспектам экспертизы живописных произведений, тем проблемам, с которыми приходится сталкиваться экспертам. Работа основана на богатом практическом материале, который иллюстрирует различные подходы к атрибуции картин.

©В.И.Переятенец.2025Профессия искусствовед достаточно емкое понятие. Люди с подобной квалификацией способны выполнять достаточно широкий спектр деятельности: экскурсовод в художественном музее, арт-критик, галерист, хранитель музейной коллекции, музейный педагог. В этом перечне, пожалуй, одна из самых важных и сложных позиций – это эксперт, то есть человек занимающийся атрибуцией предметов искусства. Можно писать книги об истории искусства, разрабатывать культурологические конструкции мировоззрений художников, их сложности взаимодействия с окружающим миром, объясняющие особенности его творчества. Но чем бы вы не занимались, в основе всего будет стоять вопрос являются ли произведения, о которых вы пишите и к которым вы апеллируете подлинными. И удостоверение этого- отдельная профессия, которая предполагает и знание истории искусства и особенностей технологии их создания.

Еще совсем недавно на глаза попался старый журнал с публикацией статьи заместителя директора по научной работе одного из крупнейших музеев страны. Ее название достаточно категорично: «Экспертиза – дело крупных музеев»1. «Музейная атрибуция – это прежде всего научная работа, когда в процессе исследования определяется автор произведения, время его создания и кто или что изображено на картине. …Такая экспертиза возможна только тогда, когда есть сопоставительный материал: каждое произведение рассматривается в контексте творческого наследия художника, и чем больше коллекция работ этого художника, тем точнее можно судить об авторстве… Я убеждена, что экспертизу могут делать только те специалисты, у которых большой опыт, и те, кто, помимо серьезной научной и искусствоведческой подготовки, непосредственно имеет возможность работать с оригиналами. А такие специалисты есть только в музеях»2. Немного обидно, что вот так, не зная человека, отказывают тебе в праве судить о чем-либо. Будто ты не читаешь книг, не ходишь в музеи и не видишь те же самые полотна, тем более что есть возможность и попасть в фонды, и заказать технологические исследование. Но в этом взгляде еще много советского взгляда на то, что есть музей. Где каждый сотрудник – пророк, а не исполнитель определенной функции. Время расставило все по местам. За годы, прошедшие со времени публикации статьи, появились частные экспертные бюро, расширились возможности для работы и применения своих знаний.

Профессия эксперта одна из самых востребованных в искусствоведении. Между тем эта часть ее оформилась сравнительно недавно. И если такие ее проявления как историк искусства, теоретик искусства, художественный критик являются органичной и более понятной частью профессии, то эксперт увы. Она формировалась, постепенно обрастая знаниями от знаточества к экспертизе. Существуют четкие разделения на экспертов по сегментам: от современного искусства до специалистов в области декоративно прикладного искусства, живописи, графики и пр. Можно вспомнить фамилии единичных дореволюционных специалистов, которые разбирались в той или иной области. Так в Санкт-Петербурге до революции работал замечательный антиквар Фельтен, к которому приезжали консультироваться со всей Европы по поводу произведений Рембрандта, атрибуции ряда работ выдающихся портретистов XVIII века мы обязаны энтузиазму Дягилева.

Еще в 1914 году в Париже совместно с французским партнером был открыт антикварный магазин, специализировавшийся на торговле фарфором. Один из его совладельцев Попов, даже будучи почти слепым на ощупь мог определить марку и подлинность предмета. Формирование этой области профессии в советский период совпало с началом активной выставочной деятельности музеев в 60- е годы появилась необходимость и проведения экспертизы в том числе и в реставрационных целях. Важное значении начинает играть и знания о технологии живописи, искусствоведы, реставраторы и художники начинают учится по одним учебникам3. В музеях, которая вырабатываются стандарты экспертизы. Началось привлечение специалистов других специальностей- химиков, рентгенологов, по мере появления новой аппаратуры появились новые возможности- сьемка в инфракрасных, ультрафиолетовых лучах. Одна из лучших музейных лабораторий была создана в Государственном русском музее.

Обобщением этой деятельности стал сборник «Технологические исследования в Русском музее за 20 лет. Сборник статей»4, где был впервые был обобщен практический опыт деятельности лаборатории и стал понятен ряд позиций, с которыми оперировали автор и стали понятны почему важно проводить рентгенограмму, какую роль играет наличие рисунка и как внимательно нужно к нему относиться, разделяя авторский набросок и прорисовку копииста.

И, конечно же, анализ картины остается основополагающим в процессе изучения живописи. И здесь соединяются все знания, которые должны быть применены исследователем. С этим часть профессии также связано ряд важных исследований.5 До настоящего времени эта небольшие публикации являются актуальными, поскольку основаны на богатом практическим опыте. Наконец, государство своим постановлением Правительства Российской Федерации №1425 от 20.09.2020 г. «Об утверждении Правил проведения экспертизы культурных ценностей, а также критериев отнесения движимых предметов к культурным ценностям и отнесения культурных ценностей к культурным ценностям, имеющим особое историческое, художественное, научное или культурное значение» утвердило стандарты экспертизы и тот факт, что в ее основе лежат методы сравнительного анализа, стилистического анализа и технико- технологический.

Поработав в области экспертизы, автор в своей работе сталкивался с ситуациями, когда применение того или иного метода становилось решающим в процессе атрибуции. Обобщив собственный опыт решено, было рассказать о том, как это работает на конкретных примерах. Этому и посвящена книга «Экспертиза живописных произведений. Теория и практика».

Глава первая: Музейные экспонаты и архивные материалы как главный аргумент в процессе атрибуции произведений.

Очень длительное время эта деятельность экспертов была связана с традиционными формами исследования, основанными на изучении литературы, поиска и сбора информации в архивах сопоставлению произведения с известными работами автора, то есть реализации двух основных методов исследования, которые указана в постановлении Правительства Российской Федерации №1425 в качестве основных: стилистического и сравнительного анализа. Однако за последнее время кажущаяся доступность информации, оцифровка коллекций отодвинули на задний план работу глаза профессионала и кропотливое изучение материалов. Развитие и производство специальной аппаратуры, оборудование в сформированных при музеях и реставрационных центрах исследовательских лабораторий привело к тому, что еще один метод, указанный в Постановлении правительства, технико-технологический метод, стал приоритетным, и главным становится соответствие пигментов эталонным образцам, рентгенограммы, а изменение в липидограмме связующего масла позволяет датировать произведение с точностью до четверти века. При этом создается иллюзия, что важностью работы с музейными и архивными материалами, осмотр и сбор информации, то есть та простая рутина, должны была исчезнуть еще в конце ХХ столетия. Автору этой статьи в своей исследовательской практике приходилось неоднократно сталкиваться в актуальность такой деятельности. И тому есть немало примеров.

Впервые в моей практике это произошло еще в самом начале освоения научной деятельности в период работы над диссертацией, посвященной творчеству Михаила Васильевича Нестерова в ходе обучения в аспирантуре в конце 1980-х- начале 1990 гг. Важную часть этой исследовательской работы была связана с церковным творчеством художника периода 1910-х гг., которая на тот момент была не изучена в силу определенных исторических причин. Это не только его уникальный проект, связанный с Марфо-Мариинской обителью, но и работа над иконостасом Троицкого собора в городе Сумы, которую художник выполнил также с архитектором А. В. Щусевым.

С изучением последней работы, выполненной для церкви, существовали и существуют в настоящее время определенные трудности. Прежде чем говорить о нем следует обратиться к истории создания и последующей судьбе памятника. В конце 1912 года, вскоре после окончания работ в Марфо-Мариинской обители, Нестеров получает заказ на исполнение образов для центрального иконостаса Троицкого собора в г. Сумы. Заказчиком был Павел Иванович Харитоненко- владелец крупнейших сахарных заводов, коллекционер, меценат, много средства жертвовавший на благотворительность. На его родине на средства семьи строились приюты, школы и богадельни. Украшение собора было также его своеобразным подарком городу. В качестве исполнителя Харитоненко выбирает Михаила Нестерова. Заказчик видимо дорожил знакомством с ним, оказывая ему личные знаки внимания и приобретая его работы6.

Над этим заказом Нестеров работал почти полтора года, начиная с января 1913. Первоначально он изготовил эскизы, которые сразу же одобрил Харитоненко. Работа доставляла художнику удовольствие. В Письме от 6 февраля 1913 года к А. Турыгину он пишет: «…Кажется будет ладно, едва ли не интересней „великокняжеского“, что на Ордынке»7. Весной 1914 года образа были готовы и вставлены в рамы, изготовленные по эскизам А. В. Щусева.

Дальнейшая судьба этого одного из лучших произведений церковной живописи М. В. Нестерова не столь благополучна. Сам собор, освященный в 1914 году, не привлек к себе внимание в силу определённых исторических условий: здесь сложились два фактора: отдаленность и начало Первой мировой войны. Эскизы к этим работам на дореволюционным выставках не выставлялись. В настоящее время они находятся в Государственной Третьяковской галерее.

В трудах многих исследователей творчества М. В. Нестерова есть упоминание об этих работах, однако никто не уделает им более пристального внимания. Они внесены в список основных работ М. В. Нестерова, составленный А. Михайловым в качестве приложения к монографии8. Пожалуй, более всего останавливается на них С. Н. Дурылин. Но и он дает лишь общую характеристику, описывая иконы Христа и Николая Чудотворца9. В альбоме, посвященном Нестерову А. А. Русакова характеризует их как «мужественные и лаконичные» по решению.10

В летописи жизни и творчества художника упоминается его работа над образами для Сум, однако они не внесены в каталог основных произведений художника. Правда есть оговорка, что в него не включены те произведения, местонахождение которых неизвестно. Так почему же в 1958 (издание книги Михайлова) и в 1965 (первое издание книги Дурылина) об этих работах написано достаточно уверенно, а к 1990 (время издания альбома с вступительной статьей А. Русаковой о нем) они исчезли из поля зрения исследователей? Почему этот уникальный памятник, который сам художник считал наиболее значимым в его церковном творчестве не упоминается среди наиболее значимых?

Троицкая соборная церковь в г. Сумы – духовная жемчужина и удивительное творение храмового зодчества – хранит в своей памяти богатую, но в то же время непростую, историю. Инициатором постройки стал известный сумской меценат П. И. Харитоненко, на средства которого собор и был построен. Закладка первого камня состоялась в мае 1901 г. Первоначально строительством должен был заниматься московский архитектор А. В. Щусев, однако церковь была возведена по проекту зодчего К. Г. Шольца, проживавшего тогда в г. Сумы. С небольшими перерывами возведение собора продолжалось до 1915 г. 26 сентября 1914 г. планировалось совершить освящение храма, но было отложено из-за смерти П. И. Харитоненко, а последовавшие почти сразу резкие перемены в жизни государства и общества еще надолго лишили возможности совершить необходимое освящение.

Построенный в стиле неоклассицизма, Троицкий собор вобрал в себя явные черты Исаакиевского и Троицкого Измайловского соборов г. Санкт-Петербурга. Архитектура храма позволила разместить в нем три алтаря. Центральный был посвящен сошествию Святого Духа на апостолов (по-иному это торжество именуют праздником Пресвятой Троицы, отсюда и название храма), в боковых пределах были установлены престолы в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова и мучеников Адриана и Наталии. По замыслу творцов, величественный храм должен был иметь достойное внутреннее убранство. Поэтому П. И. Харитоненко был заказан в Италии мраморный иконостас, который, к сожалению, погиб из-за боевых действий Первой мировой войны во время транспортировки. Желая повторить чудо Владимирского собора в Киеве, к написанию икон был приглашен М. В. Нестеров. Витраж «Троица» делался при участии К. С. Петрова-Водкина, а храмовую роспись на холстах выполнил И. И. Нивинский. К великому сожалению, почти ничего из первоначального убранства храма не сохранилось до наших дней.

Троицкий собор в Сумах разделил участь многих храмов, которая постигла их судьбу в советское время. В 1950-е годы он был закрыт и передан под склад. В начале 1990-х гг. в нем была размещена экспозиция современной скульптуры Сумского художественного музея. С 1976 по 1988 гг. производилась частичная реставрация, во время которой в главном алтаре храма был установлен орган. Но с 1992 г. в храме вновь появилась община и под соборными сводами снова зазвучала молитва, хотя еще много лет помещение церкви использовалось для концертов органной музыки. Это продолжалось до 2007 г., когда инструмент был перевезен в здание Сумской филармонии. С того момента храм опять принадлежит православным верующим, и он полнится церковной жизнью во всем ее многообразии. Событие, которое должно было совершиться в 1914 г., совершилось ровно через век. 18 мая 2014 г. в Троицком соборе совершен чин Великого освящения храма.

Что же касается церковного искусства, которым был некогда наполнен собор, то следует помнить, что церковную живопись начала ХХ века в провинциальном городе ждало не самое лучшее существование. На него смотрели прежде всего как на предмет культа не более. И вряд ли люди, разбиравшие иконостас, созданный по проекту автора мавзолея Ленина А. В. Щусева, думали о том, что вынимают из рам Михаила Васильевича Нестерова, к тому же которые он сам считал лучшими из того, что он сделал для церкви. К сожалению, сейчас невозможно точно установить, когда и куда исчезли иконы. Сумы пережили оккупацию и возможно многое было вывезено за пределы страны.

Кое-что сохранилось в фондах Сумского художественного музея. В 1991 году, когда автор занимался исследованием в рамках написания своей диссертационной работы, там находились три иконы, связанные с творчеством Михаила Васильевича Нестерова: «Св. Ольга», Неизвестный святой и «Благовещение». Согласно устоявшимся сведениям Нестеров выполнил для Харитоненко шесть образов местного ряда. Это: Христос, Богоматерь, Троица, Николай Чудотворец, Архангелы Михаил и Гавриил. Эти данные приводит С. Н. Дурылин. Именно эскизы к этим образам есть в Третьяковской галерее. «Благовещение» есть в списке Михайлова, но он ничего не пишет о нем, остальные образа не упоминаются нигде.

Даже при поверхностной визуальной экспертизе, которая на тот момент была доступна можно было установить, что связь двух первых образов с именем Нестерова весьма условна. Вне всякого сомнения «Святая Ольга» является повторением одноименной работы художника из Владимирского собора, только вдвое меньше размером. Но можно ли предположить, что это авторское повторение? Икона из Сумского музея выполнена на липовой доске, живопись занимает лишь средник, поля украшены сусальным золотом с тиснением по левкасу. Подобное византизированное решение не было свойственно Нестерову и не встречается в его творчестве. Но главное отличие- живописная манера. Заглаженное письмо жидкими красками не соответствует живописному языку Михаила Нестерова в период работы над заказами Харитоненко. Скорее всего икона была выполнена одним из многочисленных отечественных иконописцев. После успеха Владимирского собора во многих церквах появляются многочисленные образа, более или менее удачно повторяющие оригиналы В. Васнецова и М. Нестерова. Самыми популярными стали «Богоматерь» Васнецова, «Св. Варвара» и «Св. Ольга» М. Нестерова. Возможно, Харитоненко заказав художнику главный иконостас, решил украсить собор и копиями его работ. Хотя не исключен и чисто случайный момент.

Если это и так, то неразгаданным остается второй образ – «Неизвестный святой в монашеском одеянии». Ясно лишь одно-композиционно он идентичен образу «Святой Ольги» и это позволяет соотносить его с нестеровским искусством. Однако схожесть живописной манеры этих двух икон из Сумского музея не позволяет говорить о возможном авторском повторении. Следовательно, можно предположить: образ из сумского музея кем-то копировался с нестеровского, и мы имеем представление о еще одном произведении нестеровского искусства.

Третий образ «Благовещение» также числится в каталоге сумского музея как принадлежащий кисти Нестерова. Он включен в список Михайлова, хотя это, к сожалению, единственное упоминание о нем и автор не приводит никаких дополнительных сведений о нем.

Икона в документах музея датирована 1914 годом, что соответствует времени создания иконостаса Троицкого собора. Основой служит медная доска сравнительно небольшой величины: 75,2х47,7 см. (овал).

Большую часть пространства занимает фигура Архангела Гавриила. Его правое крыло опущено, левым он осеняет хрупкую фигур Марии. Лицо архангела обращено в его сторону. Его глаза прикрыты, античный профиль обрамлен шапкой рыжих волос. Художник придал образу Гавриила почти статуарную монументальность, что усиливается благодаря четким, широко расположенным складкам хитона. Мария на иконе царственно прекрасна, даже нимб вокруг ее головы совмещен с короной.

Автором этого образа мог бы стать только художник большого дарования, каким был М. В. Нестеров. И хотя икона не подписана, и сам Нестеров не упоминает о работе над нею, все же её художественные качества говорят о принадлежности именно этому автору. В колористическом решении иконы « Благовещения» Нестеров как бы продолжает с одной стороны линию находок, сделанный в Марфо-Мариинской обители, а с другой стороны здесь есть то, что позволило С. Н. Дурылину писать об отсутствии в образах Троицкого храма « той нежной манеры, в которой написаны лучшие работы в Киеве и которая делает похожей его масляную живопись на акварель»11. Она подтверждает дальнейшую эволюцию живописной манеры художника в сторону большей выразительности цвета и обобщения пластической формы. Все это воплотилось в Покровском храме на Ордынке и работах для Сум. Цвет в иконе лежит большими плоскостями, однако он не настолько локален, внутри каждого пятна есть движение, плавные тоновые переходы. Икона, несмотря на свой небольшой формат, выглядит очень декоративно и выглядит произведением монументального искусства. Она написана сочно, видны следы работы кистью и мастихином, подобно тому, как писались образа из иконостаса Покровского храма Марфо-Мариинской обители.

Учитывая все сведения об исполненных Нестеровым иконостасах, можно прийти к выводу, что работу над «Царскими вратами» Сумского иконостаса художник считал чем-то второстепенным по сравнению с основными образами и возможно именно поэтому он не упоминает о ней.

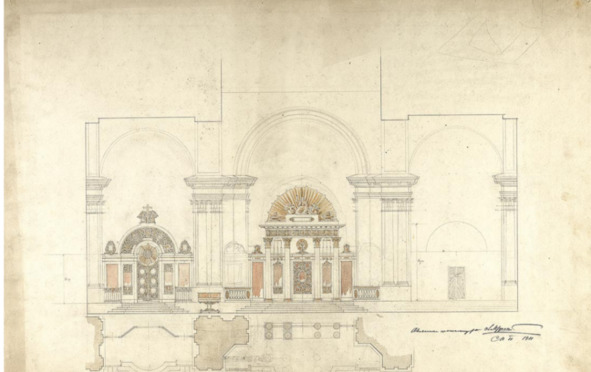

Нестеровское авторство подтверждает один из экспонатов Музея истории архитектуры- работы А. В. Щусева, являющиеся эскизом оформления интерьера Троицкого собора в Сумах12. Тогда в далеком 1991 году фонды этого музея хранились в Донском монастыре и увидеть их было большой проблемой, решить которую было достаточно сложно, поскольку постройки переживали стадию возвращения церкви, а музейные экспонаты готовились к переезду. Но для начинающего исследователя все сложилось достаточно благополучно. Сейчас этот эскиз оцифрован и доступен для широкого просмотра в интернете, как и еще один эскиз из собрания наследников архитектора.

На листе бумаги изображена рама для иконостаса с пустыми местами для живописи. Пи сопоставлении этих рисунков с эскизами Нестерова из Третьяковской галереи, убеждаешься в том, что предназначались они для шести образов (как и предполагал Нестеров), по три с каждой стороны от Царских врат. Северные и южные врата имеют несколько иной размер, что соответствует формату образов Архангелов Михаила и Гавриила. Царские образа должны были украшать пять изображений: по углам изображения четырёх Евангелистов, которые должны быть выполнены на круглых основах, а в центре- овал.

А. В. Щусев. Эскизы оформления интерьера Троицкого собора в Сумах. Музей истории архитектуры им. А. В. Щусева, частное собрание. Москва. (из открытых источников)

Вот откуда необычная форма «Благовещения» из Сумского музея. Этот факт служит еще одном подтверждением того, что эта работа принадлежит кисти Нестерова. И хотя на эскизе из Государственной третьяковской галерее этот образ имеет заостренные верхнюю и нижнюю часть, видимо в процессе работы художник остановился на классической овальной форме.

М. В. Нестеров. Эскизы к иконостасу Троицкого собора в г. Сумы.1913—1914 гг. Государственная третьяковская галерея.

С. Н. Дурылин в своей книге писал, о том, что «столь органичное присутствие Нестерова в соборе было, однако, так ярко, внушительно, что не поднималась даже мысль о приглашении кого-либо из других художников для росписи стен: стены были украшены орнаментами Щусева»13. Однако это утверждение требует уточнения. Дело в том, что по ставшим в 90-е гг. данным, стало известно, что К. С. Петров-Водкин делает в 1914—1915 гг. эскизы росписей и витражей для этого храма. Им же были написаны и четыре иконы: «Рождество», «Крещение»,» Преображение» и «Вход в Иерусалим»14 [Петров -Водкин К. С. 1991, с.176.]. «Благовещение» в этом списке также отсутствует.

Местонахождение икон, выполненных Петровым -Водкиным в настоящее время неизвестно, и мы не можем представить себе как выглядели эти иконы. При сопоставлении же станковых картин Петрова-Водкина с иконой из Сумского музея, еще раз убеждаешься, что автором этого произведения мог быть именно Михаил Васильевич Нестеров.

В 1991 году в Сумах функционировал Спаса—Преображенский собор. На одной из его колонн была расположена довольно большая икона (примерно 150х65 см.) В нижнем правом углу видна подпись автора НМ. Подобная монограмма довольно часто встречается в работах Нестерова этого периода. При первом взгляде узнается знакомый по эскизам иконостаса из ГТГ образ Христа. Именно таким описывает его и С. Н. Дурылин.

Спаситель изображен в полный рост в голубом хитоне, стоящим на облаках. Правой рукой он благословляет молящихся, левой держит раскрытую книгу. Лицо его очень близко тому, что написал Нестеров в Марфо-Мариинской обители: тонкий нос, задумчивый взгляд широко раскрытых глаз, прямые волосы. НО здесь черты лица более обобщены, очевидно, что в сумском образе у Христа не было реального прототипа, как облик Сергея Александровича в Марфо—Мариинской обители. И надо сказать, образ более удался художнику. По сравнению с обительским, он более целен, здесь нет той расслабленностью, что так не гармонировала с торжественностью выбранного иконографического образца.

О колорите произведения можно говорить с осторожностью, учитывая общую загрязненность образа. Он посторожён на сочетании холодных, среди которых преобладающими являются ультрамарин и розовый (кадмий с белилами). Но по своим техническим качествам работа ясна, она написана на одном дыхании. И по манере письма близка к обительским Архангелам. Фигура Христа словно вырастает из перламутровой пены. Художник перекрывает один цвет другим лессированным примером так, что создается эффект свечения изнутри. При достаточно близком рассмотрении видны пастозные мазки.

Очень верную оценку Христа из Сум, да и всему циклу дает С. Н. Дурылин: «Его Христос родственен „Христу“ из Марфо—Мариинской обители и завершает отход художника от тех заново канонизированных образов Христа, которые пошли от Васнецова, пытавшегося сочетать обычную византийско- иконографическую схему с поверхностной красивостью и внешней парадностью позднего академизма. Новый Христос Нестерова несравненно ближе к древнерусской иконе, но именно тем, что художник здесь зорче проник в силу цвета, могучего и полного, глубже вник в тайну ритма иконы, зависящего не от сюжета, а от внутреннего построения образа… В сумских образах нельзя искать того открытого мира простых чувствований, какими радовал и умилял Нестеров в Киеве. В Сумах нестеровские небожители живут дугой жизнью: жизнью сокровенной думы»15.