Полная версия

Японские мифы. Исследование легенд о богах, кицунэ, призраках и других ёкаях

Хикару Маэда

Японские мифы. Исследование легенд о богах, кицунэ, призраках и других ёкаях

Иллюстрации на обложке Glafira Pink

Иллюстрации внутри текста Ксения Коваленко

© Коваленко К.Р., иллюстрации, 2025

© Glafira Pink, иллюстрация, 2025

© ООО «Издательство АСТ», 2025

Периодизация

Заселение Японского архипелага началось примерно 40 тысяч лет назад – в эпоху палеолита, когда территория современной Японии была частью материка. Примерно в 11 тысячелетии до н. э. Японский архипелаг отделился от материка. Важная черта развития общества на островах – их изолированность от внешнего мира, что способствовало формированию уникальной японской культуры. Особенности названий периодов правления связаны с девизом, провозглашенным императором в начале правления, – именно так впоследствии были названы основные этапы истории.

Доисторическая Япония

Период палеолита: 40–13 тысячелетие до н. э.

Период Дзёмон: около 13 тысячелетия до н. э. – III век до н. э.

Период Яёи: III век до н. э. – III век н. э.

Древняя Япония

Эпоха Ямато – возникновение первого японского государства:

• Период Кофун[1]: 250–538 год – распространение буддизма.

• Период Асука: 538–710 год.

Эпоха Кодай

• Период Нара: 710–794 года – активная китаизация общества.

• Период Хэйан: 794–1185 год.

Средневековая Япония

Эпоха Тюсэй

Период Камакура: 1185–1333 год – возникновение сёгуната Камакура.

Реставрация Кэмму: 1333–1336 год – три года правления императора Го-Дайго.

Период Муромати: 1336–1573 год (основание сёгуната Муромати):

• эпоха южного и северного дворов Намбокутё (1336–1392);

• эпоха воюющих провинций Сэнгоку (1467–1477).

Япония нового времени

Эпоха Кинсэй – объединение Японии

Период Адзути-Момояма (название происходит от замков Адзути из префектуры Сига и Момояма – Киото): 1573–1603 год.

Период Эдо: 1603–1868 год.

Период Бакумацу, или конец сёгуната: 1853–1869 год (смутное время).

Эпоха Мэйдзи: 1868–1912 год (европеизация страны и образование Японской империи).

Реставрация Мэйдзи: 1868–1889 год.

Присоединение Кореи: в 1910–1945 году Корея являлась колонией Японии.

Период Тайсё: 1912–1926 год.

Современная эпоха Гэндай

Период Сёва под девизом «Просвещённый мир»: 1926–1989 год.

Берлинский договор, или Пакт трёх держав (Япония, Германия, Италия): 1940 год.

Капитуляция Японии после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки: 1945 год.

1950-е: «японское экономическое чудо», во время которого ежегодный рост экономики составлял 10 %.

Период Хэйсэй: 1989–2019 год.

Период Рэйва: 2019 год – настоящее время.

Предисловие

XVI веке на берег Японского архипелага высадились португальские мореплаватели, а затем – голландские торговцы, положившие начало культурному и коммерческому взаимодействию стран Запада с островным государством. Изображения Страны восходящего солнца стали наносить на карту, хотя веками Европа даже не подозревала о существовании Японии. Однако их пребывание в стране оказалось недолгим: уже в начале XVII века немногочисленных европейцев выслали с островов, и Япония вступила в период самоизоляции. Только с началом эпохи Мэйдзи[2] страна вновь открыла свои границы остальному миру, дав начало изучению своей культуры, которое продолжается и по сей день.

Исследователей культуры и фольклора интересует вопрос о влиянии китайских учений и философии на формирование японских верований. Обычно дают убедительный ответ: как одна из древнейших систем в мире, Китай внес весомый вклад в развитие и становление японских представлений о божественном и сверхъестественном.

Несмотря на ряд заимствований письменности и обрядов, пришедшие из Китая через Корейский полуостров в IV веке, страна Ямато (архаичное название Японии) не теряла самобытности не только в отношении государственности, но и в культуре и религии. Важными аспектами развития уникальной системы верований стали изолированность от внешнего мира и островное географическое положение.

Япония – это горы, равнины и берег моря. В состав Японского архипелага входит около 6852[3] островов, начиная с гигантов вроде Хонсю и заканчивая Сикоку – самым малонаселенным островом. Важную роль в формировании самобытных верований и фантастических представлений об окружающем мире сыграла изолированность территорий друг от друга. В результате географической отделенности в Японии и возник феномен японского менталитета.

Одна из черт этого менталитета – уникальная система мифологического мировоззрения. Советский специалист по изучению истории Японии В. Н. Горегляд в комментариях к переводу древнейшего памятника японской письменности «Кодзики» писал: «географическое положение страны и стечение исторических обстоятельств предохранили японские мифы от подавляющего влияния китайских идей. Странный, ни на что не похожий мир открывается перед нами». [9]

Несмотря на развитие торговли между японскими островами, голландскими и португальскими купцами, представления о населении архипелага существовали в Европе уже в XIII веке. В сборнике сочинений известного венецианского купца Марко Поло описаны его путешествия в период между 1276 и 1291 годами по Азии и Африке. Ученые всего мира назвали этот сборник самой влиятельной книгой тысячелетия. При публикации книга получила название «Книга Марко Поло» или «Книга чудес света».

Про японские острова в «Книге Марко Поло» говорится в третьей части, где также затрагиваются Индия, Шри-Ланка и юго-восточная Азия в целом. Марко Поло описывает островное государство как страну, полную богатств: крыши домов якобы покрыты золотыми листами, а полы – драгоценными плитами. Упоминается, что японские острова изобилуют жемчугом, да и народ так богат, что не считает своих сокровищ. Японцам в записях дано следующее определение: «Красивый и учтивый народ, который никому не подчиняется»[4]. Любопытно, что в XVII–XVIII веках, несмотря на впечатления купцов Голландии и Португалии, европейцы часто приводили Японию как пример идеальной государственности и образа народа.

Первые же письменные упоминания об островном государстве стоит искать в исторических хрониках и трактатах Древнего Китая, относящихся к периоду между III веком до н. э. и I веком н. э. Проживавшие на островах в Восточном море народы называли «во» или «вадзин». Изначально китайское слово «во» носило описательное значение – переводилось как «карлик». Термин употребляли вплоть до VIII века, пока сами японцы не заменили его иероглифом «ва» (和) – «гармония» и «мир». Притом термин «вадзин», то есть «люди Ва», стали использовать только с конца XIX века для обозначения коренного населения островов Японии. Первые упоминания термина «ва» содержатся в древнекитайском трактате «Книга гор и морей»[5]: в одной из глав, «Хай нэй бэй цзин», народ «ва» разделяли на реально существующий и мифологический.

Изначально у японцев не было единого государства. В то же время мощь и влияние китайской культуры и учений были неоспоримы, из-за чего часть правителей японских островов считали себя их вассалами и уплачивали дань. В качестве покровительства императоры Древнего Китая даровали вассалам золотую печать с гербом.

Представления об островном государстве в России, напротив, отличались реалистичностью. Об этом можно утверждать на основе записок флота капитана Головина[6] и «Очерках истории Японии» В. Я. Костылева 1888 года. Представлений о японском искусстве не существовало ни в России, ни в Европе вплоть до 1860-х годов. В конце XIX века, после выставки японских гравюр укиё-э[7] во Франции, искусство Японии захватило и Россию.

После Второй мировой войны интерес к культуре и искусству Японии значительно возрос. Взгляд европейцев приковывают лучшие качества японской культуры: благородная простота и сдержанность в деталях, гармония и целесообразность в конструкции и функциях, строгая красота японского сада и лаконичность прикладного искусства (керамика, ткани и т. п.). [3]

Одним из ярких проявлений самобытности культуры Японии стала мифология.

Японская мифология – совокупность древних синтоистских, буддийских и более поздних народных представлений, включавших элементы даосизма и конфуцианства. Основу для мифологии синтоизма положил цикл легенд, описанный в древних памятниках японской литературы синтоистского троекнижия: «Кодзики» («Записи о деяниях древности»), «Нихонги» («Японские лета́») и «Кудзики»[8]. Как отмечал ирландский исследователь фольклора Патрик Колум (1881–1972), «эти тексты служили фундаментом для синтоистской мифологии, которая была частично адаптирована и вытеснена на периферию и в низшие слои мифологии местными шаманскими культами»[9]. В XIV веке появляется буддийская историческая летопись «Синтосю», в которой описывается альтернативная версия появления богов и основных мифов.

Также стоит учитывать, что для японской мифологии основополагающая идея – централизованная власть в руках императорской семьи. С культом императора связана легенда о появлении синтоистского троекнижия. В 672 году случился вооруженный конфликт за власть между тремя родственниками императорской семьи: братом покойного правителя Тэндзи, его сыном (принцом Оама) и сыном Тэндзи (князем Отомо). По итогу кровопролитного периода на трон взошел принц Оама, именуемый в период правления как Тэмму[10]. В предисловии к «Кодзики» приводятся слова Оама, которые он произнес перед восшествием на престол: «Летописи и сказания о прошлом, которые находятся во владении различных родов, расходятся с истиной, к ним примешалось много лжи и искажений… Нам угодно, чтобы были записаны императорские летописи, в которых будут проверены старинные сказания, дабы устранить заблуждения и установить истину».

Составителем и автором известных преданий стал О-но Ясумаро, служивший придворным историографом при императорском дворе. Содержание «Кодзики» должно было подчеркнуть божественность происхождения правящей династии и обосновать в глазах простых людей и главных родов легитимность высокого положения императорской семьи. Настоящее произрастало из прошлого: справедливость порядков объяснялась мифологическими представлениями.

В книге «Кодзики» представлена четкая концепция наследования от первобогов – создателей мира – к небесным божествам, от них – к земным богам, а от земных богов – к правителям Ямато, далеким предкам современных японских императоров. Через пару лет появился еще один письменный памятник – «Нихонги», над которым работала коллегия под руководством принца Тонэри (676–725). По замыслу составителей, «Нихонги» отличалась языком написания (китайский) и ориентацией на внешний мир. В описании особенностей страны и народа японские составители полагались на китайские представления об инь-ян и конфуцианскую добродетель. В состав свитков вошли уникальные записи обрядовых песен ута, ставшие основной лирического стихосложения.

Именно в VII–VIII веках н. э., когда страна объединилась под властью единого правителя, канонизировали определенную мифологическую систему, а синтоизм объявили национальной и государственной религией. В довершение к этому главный административный орган – Цзингикан – представил перечень государственных религиозных праздников.

Другие древнеяпонские литературные памятники, включавшие в себя множество фрагментов народного фольклора, преданий и легенд, нашли место, к примеру, в записях «Фудоки» – описаниях земельных обычаев и обрядов провинций Древней Японии. Составители подобных свитков относились к старинным родам синтоистских жрецов, которых к VII веку сместили соперники. Такие мифы отличались от общепризнанных и часто шли вразрез с устоями, воспеваемыми в классическом троекнижии. [9]

На основе «Кодзики» японские мифы можно условно разделить на:

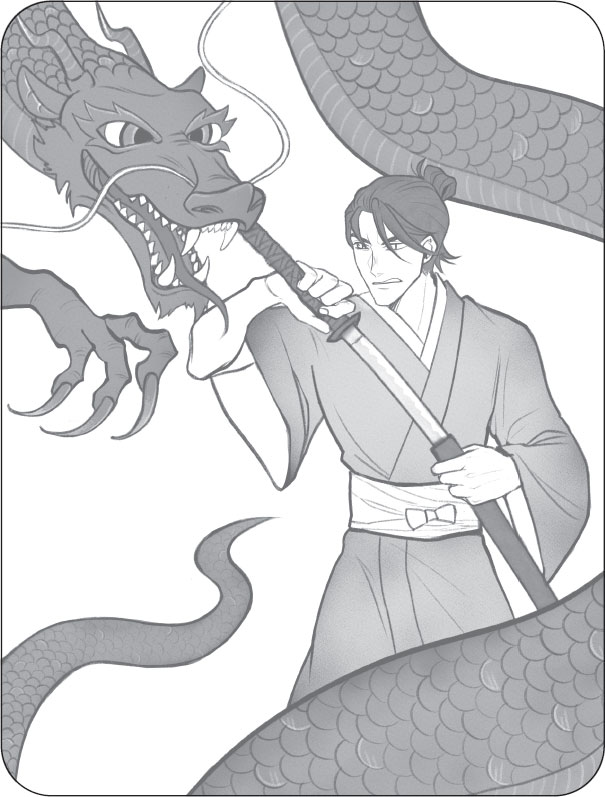

• Миротворческие: мифы о разделении Неба и Земли, появлении первых богов, брачном союзе божеств Идзанаги и Идзанами и о рождении последними Японских островов, а также о многочисленных божествах (в том числе Аматэрасу и Сусаноо) и «всех десяти тысячах вещей»;

• Мироустроительные: мифы о божествах равнины высокого неба (Такамагахара), прежде всего об Аматэрасу и ее брате Сусаноо;

• Кунидзукури, то есть строительство страны: мифы о нисхождении на землю прародителя императорской династии и периоде формирования японской государственности, когда появляются первые земные потомки богов – императоры.

В 947 году был опубликован сборник «Энгисики», содержащий подробное описание ритуалов государственного синтоизма, включая порядок их проведения, списки богов для каждого храма и тексты молитв. В 1087 году утвердили официальный список государственных храмов, которые поддерживала императорская семья.

Что такое синтоизм?

Религия играет особую роль в культуре Японии, ведь лежит в основе жизни народа. Ни одна другая нация так не поддерживает традиции и не заботится о сохранении самобытности и уникальности культуры. Основополагающим фактором, повлиявшим на становление культуры и характерного японского менталитета, считается уникальная религия – синтоизм.

Однажды японский литератор Рётаро Сиба[11] в своей книге о Японии написал: «Думая о величине корня, когда смотрел на часть горной породы, почувствовал странность. Едва только благоговел перед чем-нибудь, очищал то место и не ступал в то без основания, чтобы не святотатствовать… лишь бы сохранить тот угол чистым, ведь там уже существует бог»[12].

Пожалуй, эта характеристика как нельзя лучше описывает суть древней и уникальной религии. В основе синтоизма лежат вера в существование духов природы, то есть анимистические воззрения: люди одушевляли объекты природы и причисляли ее явления к проявлению сверхъестественных сил. Как национальная и государственная религия синтоизм закрепился приблизительно в VII–VIII веках, когда страна объединилась под властью единого правителя.

С одной стороны, «Кодзики» и «Нихонги» – обоснование политической власти императорской семьи, с другой – это первые письменные литературные памятники, на основе которых возможно рассуждать о формировании и развитии эстетического и религиозного мировоззрения Древней Японии. Объектами поклонения в синтоизме стали ками (буквально переводится как «верх») и души умерших.

Термин «ками» содержит значение «обладания» чем-то или кем-то (предметом, землей, людьми). Японское понятие ками не имеет определенного рода и не является единой абсолютной сущностью, как, к примеру, бог в христианстве или исламе. Мир не создан демиургом – у каждой его составляющей есть своя уникальная сущность. По словам религиоведа М. Элиаде[13], «ками – вездесущее проявление всего священного».

Составляющие синтоизма:

• культ предков удзи-гами;

• культ богов синто.

Удзи-гами – дух-предок рода, покровительствующий потомкам. Вследствие сложного процесса мифологизации образ предка обретал значение героя-божества. Под удзи-гами в первую очередь подразумевался не только первопредок рода, но и сопровождающие его родственники. Могущество и сила влияния удзи-гами зависела от количества родственников, находящихся у него в услужении на небесах.

Главной чертой культа удзи-гами стала функция объединения рода для противостояния враждебным внешним силам (природы или вражеским). Отсюда такой сильный родовой патриотизм, который и поныне сохраняется в японских провинциях и демонстрирует стойкость микромира, замкнутого в общине.

Наряду с культом предков центральное место в верованиях японцев занимали земледельческие божества. Зачастую они были безымянными и характеризовали сельскохозяйственную культуру. К примеру, божества земли назывались дзигами, а божества рисовых полей – та-но-ками. Отдельно существовали персонификации земледелия в целом – цукуригами и сакугами. Каждая значимая фаза сельскохозяйственных работ имела своего покровителя ками, а день начала и конца работ отмечался особыми подношениями божеству, ритуалами и молитвами. [3]

Древние японцы выращивали просо и рис, а также две прядильные культуры – рами и коноплю. Из рами (семейство крапивных) изготавливали уникальный материал – бемерию, который отличался гладкой текстурой и плотностью. Древнейшие же жители Японского архипелага в эпоху Дзёмон носили простую конопляную одежду. Расцвет японского ткачества пришелся на VII–VIII век, когда японцы освоили китайские техники.

Древний синтоизм возник на основе народных традиций и культа предков, сочетая элементы анимизма и не имея догм или заповедей. Это означает, что в синтоизме отсутствует абсолютная система ценностей. Возможно, на Западе вызывает удивление тот факт, что эта древнейшая религия, и поныне не имеющая строгих правил, продолжает существовать в таком высокоразвитом обществе, как современная Япония. Можно предположить, что отсутствие догм стало основой для развития Японии и сохранения синтоизма, а структура религии оставалась неизменной с древних времен и до наших дней.

Термин «синто» состоит из двух иероглифов: 神道 – «син» и «то». «Син» переводится как «божество» и имеет еще одно значение – «ками», что означает «духовная сущность» или «бог». Культурный деятель эпохи Эдо Мотоори Норинага[14] в комментариях к «Кодзики» заключает, что под термин «ками» подпадают не только божества, но и духи. «То» означает «путь». Таким образом, дословный перевод «синто» – «путь богов». Получается, синтоизм – изначально языческая религия, основанная на вековом культе предков в Японии и их поклонении стихиям природы.

Как мы установили, синтоизм не имеет четких границ, но при этом религию объединяет общая вера в природных духов и ками. Синтоизм сохраняет древние верования предков, такие как магия, тотемизм[15] и фетишизм[16]. Особенность этой религии – существование множества действующих культовых ритуалов, которые за многие века практически не изменились. Ритуалы лежат в основе синтоизма и представляют собой символические действия, совершаемые во время религиозных обрядов, цель которых – восстановление и укрепление связи между людьми и душами ками.

В «Кодзики» говорится о бесчисленных поколениях ками, которые представляли собой промежуточный этап между первыми богами и людьми. Основная особенность ками, как и всей японской мифологии, в том, что они создатели не людей в целом, а именно японцев, то есть национальные божества. Некоторые из них управляли племенами и считались главными удзи-гами в определенных регионах. После образования государства Ямато и учреждения в VII веке управления по делам богов верховной богиней архипелага стала богиня солнца Аматэрасу. [2]

В отличие от других классических мировых религий в синтоизме нет деления на добро и зло. Вместо этого японцы разделяли мысли и действия на чистые и нечистые. Отличается и определения понятия греха: в синтоизме он не только личный, но и всеобщий. Нечистые помыслы, а значит грех, вредят не только человеку, совершающему зло, но и обществу. Ответственность за грех не всегда всецело ложилась на плечи виновного, но порой разделялась на людей, которые находились рядом, так как причина зла заключалась не в человеке, а в среде, подтолкнувшей его к преступлению[17].

Французский социолог Роберт Герц[18] отмечал в исследованиях, что в тех культурах, где этическое понятие зла и материальный физический поступок человека не имеют четкого разграничения, человек не остается безнаказанным, а порицаем обществом либо испытывает угрызения совести. Главное для японца – исправление нарушенного порядка, а не постоянное покаяние без фактического действия. Отсюда порой возникает недопонимание между европейским и японским обществом. Самый страшный грех для японца – нарушение мирового порядка, цуми.

Одно из главных понятий для японца – очищение после взаимодействия со скверной (или грехом). Причем очищение через молитвы должны пройти все участники «нечистых» деяний, так как, игнорируя состояние, в котором совершен грех, окружение становится пособником в совершении злодеяния.

В кодексе периода Камакура «Дзёэй» (примерно 1232 год) описан пример «присяги» – когда два человека клянутся друг перед другом в отсутствии лжи и злых намерений. После они отправляются в синтоистский храм на 14 дней и молятся. Если в течение этого периода за пределами храма с их друзьями или родными случались несчастия: болезнь, смерть, кровь (менструации), – это воспринималось как проявление скверны, то есть греха. Значит, один из давших присягу солгал о своих намерениях. Помимо этого, японцы верили, что, если человек не держит себя в чистоте (духовной и физической) и не ищет гармонии с природой, он не достоин доверия[19].

Буддизм на японском архипелаге

Буддизм – одна из древнейших религий мира, зародившаяся между VI и IV веками до н. э. в северо-восточной части Индии. В основу буддийской традиции легли философские учения исторической личности – Будды Сиддхартхи Гаутамы. Вместе с тем принято считать, что основой для буддизма послужили предшествующие религии – джайнизм и локаята, относящиеся к периоду IV–VI веков до н. э.

Джайнизм – древнейшая религия Индии. Считается, что он существовал всегда. Философия джайнизма предполагает постоянное самосовершенствование души для достижения вечного блаженства нирваны. Предполагается, что джайнизм возник одновременно с буддизмом. Основателем учения стал современник Будды – Джина Махавира (Вардхамана).

Локаята – одно из низших воззрений, которое относили к демоническим учениям. Вопреки этому, локаята выстраивалась на основе материаличтических представлениях об устройстве мира – первоосновой всего сущего называли четыре элемента: воду, землю, огонь и воздух. В начальный период развития локаятиками считали «спорщиков», то есть софистов, которые вступили в спор с Буддой.

Буддизм на японских островах начал распространяться, предположительно, в V–VI веке н. э. Существует две версии почему:

• В китайских хрониках упоминается, как в 467 году пять монахов из Индии прибыли в страну Крайнего Востока и принесли туда новое учение – буддизм. В хрониках Япония названа «страной Фусан», что является, скорее, сказочным названием несуществующего государства. Можно предположить, что под Фусан подразумевалась эпоха Ямато, однако это утверждение – догадка.

• В свитках «Нихонги» указано, что буддизм пришел на территорию японского архипелага с корейского полуострова в 552 году. Правитель Пэкче[20] преподнес правителю Японии подарок в виде позолоченной статуи Будды и ряд других предметов культа, в которых восхвалялось его могущество. Когда Киммэй – 29-й император Японии – посоветовался с окружением, было решено принять Будду как чужеземного ками. Такое решение можно назвать политическим, так как демократичность и равенство каждого перед Буддой лишали родового преимущества ряд древних семей у власти. [7]

Постепенно распространилась буддийская религиозно-философская концепция, укреплению которой способствовало китайское учение о почитании предков. Японцы всегда чтили семейные узы, а китайская доктрина сыновней почтительности укрепляла их ценности. Эта доктрина утратила формальность в Японии, и многие первые изображения Будды были посвящены родителям, живым или мертвым, в качестве благодарности от детей.

Буддизм пользовался популярностью среди японской знати, поэтому были предприняты значительные усилия для предотвращения межрелигиозных конфликтов. Сначала традиционные божества синтоизма рассматривались как покровители буддизма. Позднее религии слились: некоторые ками стали ассоциироваться с буддийскими бодхисаттвами. Согласно этой концепции, ками, подобно людям, могли нуждаться в духовном спасении, которое достигалось через следование буддийским учениям.