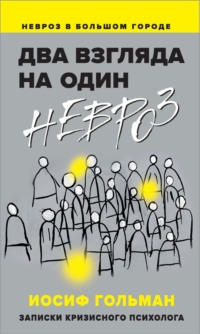

Полная версия

Тревожность, неврозы и… любовь. В кабинете у практикующего психолога

Иосиф Гольман

Тревожность, неврозы и… любовь. В кабинете у практикующего психолога

Серия «Сам себе психолог»

Информация, содержащаяся в данной книге, получена из источников, рассматриваемых издательством как надежные. Тем не менее, имея в виду возможные человеческие или технические ошибки, издательство не может гарантировать абсолютную точность и полноту приводимых сведений и не несет ответственности за возможные ошибки, связанные с использованием книги.

Содержит информацию о наркотических или психотропных веществах, употребление которых опасно для здоровья. Их незаконный оборот влечет уголовную ответственность.

В книге возможны упоминания организаций, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации, таких как Meta Platforms Inc., Facebook, Instagram и др.

© ООО Издательство «Питер», 2025

© Иосиф Гольман, 2025

Авторское предисловие

Если в предыдущих книжках мы преимущественно говорили о психологических и психосоматических расстройствах – тревожно-депрессивных, невротических и т. д., то теперь поговорим об «обычной» жизни. Почему взял это слово в кавычки – потому что обычной жизни не бывает по определению, она у каждого из нас своя, эксклюзивная, не идентичная ничьей.

Более того, у нас у каждого и мир вокруг свой! Да, кое-что мы видим и чувствуем одинаково. Однако гораздо чаще одно и то же событие у разных людей вызывает все-таки заметно различающиеся чувства и ощущения. А следовательно, и вызванное этими событиями, чувствами, ощущениями поведение.

На самом деле здесь кроется огромный потенциал возможностей для эффективной работы психолога.

Остановимся на данном соображении чуть подробнее.

Еще раз, поскольку это принципиально важно: одно и то же событие вызывает у разных людей разные – не одинаковые – ощущения, эмоции, поведение.

Более того, у одного и того же человека однотипные события могут вызвать разные ощущения, эмоции, поведение.

Каждый из нас это прекрасно знает. Например, иногда мы стойко переживаем действительно нехороший жизненный инцидент. А порой нас выводит из себя какая-нибудь мелочь. Причем это все не шутки: подобные мелочи (точнее, неадекватная реакция на них) вполне могут привести к неадекватным действиям, ломающим жизнь.

А вот теперь промежуточный, но принципиально важный вывод.

Раз одни и те же события могут по-разному оцениваться даже одним и тем же человеком, вызывая тем самым совершенно различные последствия, значит, у нас есть теоретическая возможность на эти оценки влиять!

Мы зачастую не можем изменить суть событий, тем более уже свершившихся. Но почти всегда можем – особенно с помощью толкового психолога – изменить оценку этих событий. А значит, и изменить их влияние на нас, наши ощущения, наши эмоции, наше поведение.

И в конечном счете – наше будущее.

Короче, лежащая перед вами книжка задумывалась как психологическая помощь, практическая поддержка при проживании каждым из нас «обычной» жизни. Причем на всех ее этапах – в детстве, юности, зрелости и пожилом возрасте.

А еще вставлен блок о зависимостях, аддикциях, поскольку они тоже сильно влияют на нашу жизнь.

В общем, я буду безмерно рад, если мои идеи и надежды хотя бы частично оправдались и книжка поможет вам в решении ваших реальных проблем.

Полезного и интересного вам чтения, уважаемые друзья!

«Неавторское» предисловие

Эта книжка обмену и возврату не подлежит!

Так мне хочется начать «неавторское» предисловие, потому что данная книга просто необходима в домашней библиотеке. Она как лекарство от психологических проблем, которое нужно принимать ежедневно.

Автор не поскупился ни на доступные объяснения сложных феноменов, ни на многочисленные примеры прямо из кабинета практикующего психолога. Видимо, из-за этого внимание читателя приковано к тексту до тех пор, пока последняя страница не будет перевернута.

Развитие наших когнитивных функций зиждется на любопытстве. Именно за счет него маленькие дети постигают столь многогранный мир и уже к трем годам интериоризируют большое количество правил поведения и закономерностей жизни. Для взрослого же человека любопытство – главное условие сохранения в себе «Я-ребенка» и основной движитель его дальнейшего развития.

Иосиф Гольман в книге использует массу примеров из своего личного опыта, тем самым давая нам возможность подглядывать как за своей жизнью, так и за жизнью своих доверителей. Ловко дразня нашего «внутреннего ребенка» интригующими фактами и приправляя текст юмором, автор затягивает нас в решение архиважных вопросов воспитания детей, построения гармоничных отношений с партнерами, преодоления жизненных потерь и проживания человеком кризиса пожилого возраста. Ведь эти проблемы актуальны для каждого из нас. Описанные Э. Берном три составляющие нашей личности включают в себя, помимо «Я-ребенка», также «Я-родителя» и «Я-взрослого». Ни одну из этих составляющих не оставил Иосиф Гольман без внимания.

Помните незабвенное «Детям – мороженое, а бабе – цветы!»? Так вот, «Я-ребенку» достанутся легкость подачи научной информации, увлекательные истории и юмор. «Я-родителю» – нескучные наставления, академические знания и жизненный опыт. Ну а «Я-взрослому» остается самое заманчивое – право принять осознанный выбор, как поступать в собственной жизни после впитывания полученной информации.

И раз уж заговорили про детей.

Януш Корчак сформулировал 10 заповедей воспитания ребенка.

1. Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты, или таким, как ты хочешь. Помоги ему стать не тобой, а собой.

2. Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него сделал. Ты дал ему жизнь, как он может отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, тот – третьему, и это необратимый закон благодарности.

3. Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький хлеб. Ибо что посеешь, то и взойдет.

4. Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому по силам, и, будь уверен, ему она тяжела не меньше, чем тебе, а может быть, и больше, поскольку у него нет опыта.

5. Не унижай!

6. Не забывай, что самые важные встречи человека – его встречи с детьми. Обращай больше внимания на них – мы никогда не можем знать, кого мы встречаем в ребенке.

7. Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего ребенка. Помни, для ребенка сделано недостаточно, если не сделано все.

8. Ребенок – это не тиран, который завладевает всей твоей жизнью, не только плод от плоти и крови. Это та драгоценная чаша, которую Жизнь дала тебе на хранение и развитие в нем творческого огня. Это раскрепощенная любовь матери и отца, у которых будет расти не «наш», «свой» ребенок, но душа, данная на хранение.

9. Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, что не хотел бы, чтобы делали твоему.

10. Люби своего ребенка любым – неталантливым, неудачливым, взрослым. Общаясь с ним – радуйся, потому что ребенок – это праздник, который пока с тобой.

Эти заповеди стали золотым стандартом для многих педагогов-психологов в работе со своими подопечными, но далеко не все педагоги реализовали их на своем личном примере. Автор данной книжки это сделал в полной мере не только имея диплом педагога-психолога, но и воспитав с женой четырех успешных детей.

С любовью к детям вроде бы ясно. А как с любовью к нашим вторым половинам? На эту тему в книге тоже есть экспертное мнение. Причем опять-таки эксперта не только со знанием клинической и кризисной психологии, но и с долгим стажем успешной супружеской жизни (на данный момент 40✦ лет).

Конечно, бывают сапожники без сапог. Однако в данном случае все «сапоги» на месте.

Продолжим тему любви.

Можно ли научиться любить? Опираясь на теорию любви

Э. Фромма, можно сказать, что любовь – это искусство, такое же, как искусство жить.

В книге мы находим практические подсказки для преодоления проблем, сопровождающих любовные отношения, с наименьшими потерями. И несмотря на то, что, по словам Э. Фромма, «любовь – это личное переживание, которое каждый может пережить только сам и в себе», знание ориентиров существенно облегчает путь. А в случае возникновения трагических потерь может стать просто спасением.

После знакомства с И. А. Гольманом в магистратуре Московского государственного психолого-педагогического университета, куда он поступил за своим очередным высшим в 63 года, мне сразу стало ясно, из-за кого пенсионный возраст все отодвигают и отодвигают. Это он виноват!:)

Зато у меня отпали все страхи, что в свои 40 лет мне уже поздно изменять вектор жизни.

О возрастных кризисах нашей жизни, кстати, тоже много полезного сказано в книге, которую вы держите в руках. И послешкольных, и кризисах среднего и пожилого возраста. А главное, даны работающие рекомендации, как и многое написанное автором, проверенные на себе самом. И это также вызывает дополнительное доверие.

Впрочем, речь в книге не только про кризисы возрастные. Описываются и такие болезненные проблемы, как ненормативные кризисы и зависимости.

Возможно, именно сейчас вы задумываетесь бросить курить или употреблять алкоголь. Книга с точки зрения нейробиологии поможет вам принять столь важное решение и не пожалеть о нем.

Автор достаточно подробно пишет о воздействии алкоголя и никотина, марихуаны и даже кофеина, который в силу обычности часто ускользает из поля нашего внимания. Методично и понятно И. Гольман показывает все этапы воздействия активных веществ на мозг, выделяя стадии зависимости и последствий для здоровья человека.

Мне был также интересен взгляд автора на проблему взаимодействия врачей и психологов, в том числе психиатра и клинического психолога.

Ну и пора подводить итоги.

Главное в сохранении ментального и физического здоровья – это профилактика. Поэтому позволю себе назвать тексты Иосифа Гольмана настоящей книгой «рецептов» о «вкусной и здоровой» психопрофилактике! Собранные рекомендации легки в применении, веселы в исполнении и, главное, практически полезны. То есть реально эффективны.

Отдельно хочется отговорить от прочтения людей, не готовых принять индивидуальный стиль изложения материала. Возможно, у вас вызовут недоумение свобода, с которой в книге описаны различные клинические случаи, или жаргонизмы, используемые автором. Если вы ожидаете от профессора, клинического психолога, педагога-психолога и умудренного опытом человека поучительного тона и высокопарных фраз, то вы этого не получите. Это не стиль Иосифа Гольмана.

Легкость, оптимизм и юмор, подкрепленные точными знаниями и навыками, – вот его фирменный почерк. Да и похулиганить в хорошем смысле профессор не прочь, что встречает поддержку у большинства читателей, а в случае текущей практики приводит к профессиональным успехам.

Надеюсь, что после раскрытия столь личных подробностей я не перестану быть ученицей и коллегой автора.:)

Педагог-психолог Ирина Алешина

Глава 1

Детство и детско-родительские отношения

Содержание этой главы раскрыто уже ее названием. Как выстроить отношения с детьми так, чтобы стали счастливыми и они, и их родители?

Очень мало теории и много практики. Показываю в том числе на собственном примере.

Многодетный психолог – о воспитании детей

Многодетный психолог – это, собственно, я. Итак, как же их воспитывать?

У меня опыт воспитания четверых, не считая четверти века педагогического стажа в вузе и вожатского экспириенса в юности. А потому честно скажу: я понятия не имею, как их воспитывать.

Зато, похоже, знаю, как сделать так, чтобы дети выросли хорошими и радостными людьми.

Вот об этом и поговорим. Как всегда, конкретно и даже по пунктам.

1. Дети нуждаются в нашей любви, а мы нуждаемся в детях. Это аксиома. Если вас не переполняет радость от того, что они у вас будут и/или уже есть, то они вам не нужны.

2. Дети – суперинтересные люди. Я это понимал и когда я был вожатым, и когда у меня появились свои собственные дети. С ними никогда не скучно. Они развлекают меня не меньше, чем я их. Если это не так, то нужно сильно задуматься и многое поменять.

3. Надо всегда быть за своих детей. Не в смысле, что они всегда правы, потому что справедливость превыше всего. А в смысле, что, даже когда они не правы, вы – с ними, вы разделяете их проблемы и даже вину. Например, они всегда говорят вам правду, а вы вместо ругани и наказаний вместе думаете, как теперь исправлять ситуацию.

4. Не менее важно разделять их успехи и радости. Тем более что это приятно. Научитесь автоматически выходить из своих дел и вникать в их дела. Я сам, правда, так и не научился: не могу отвлекаться, когда работаю. Но когда доделал, я в их распоряжении. Если очень устали, придумайте соответствующую игру.

Меня, например, здорово выручала игра в госпиталь. Я типа без сознания, а они врачи. Опасность только в том, что влепят укол острым карандашом или внезапно интубируют.

5. Дети такие же цельные личности, как и взрослые, разве что, как правило, лучше. Если вы не будете их уважать, вас тоже не будут уважать.

6. Можно ли ими манипулировать? Ровно так же, как и взрослыми. Можно, конечно. Если получится. Они, кстати, тоже будут постоянно пробовать.

7. Нельзя тупо давить. Нужно объяснять. Или честно выигрывать в манипуляциях. Хотя иногда выигрывают они.

Пример манипуляций: когда финансовое состояние позволило, я стал ровно к 18 годам покупать им машину. Самую безопасную из недорогих. Тогда это был «рено метан».

Они, счастливые, выкатывали первый бак бензина и приходили за деньгами на второй. А тут облом. Так что деткам пришлось работать с 18 лет, иначе слишком обидно иметь новенький автомобиль и не ездить на нем.

Кстати, им хотелось что-то более быстрое, но менее безопасное, чем «метан». Я не возражал, я демократ со стажем. Ответ мой звучал так: это твое полное право – выбрать «меган» за мои деньги или любую другую за свои.

8. Надо никогда не врать детям. Иногда это выходит накладно, но другого выхода нет. Например, я первый раз в жизни покупал себе недешевые часы, а меня не захотели пускать в салон (Испания, небритый, дырявые джинсы). Сынок был одет сильно лучше меня, я обиженно сказал часовому, что по его вине ребенок останется без часов. Тот смекнул насчет чокнутых русских и пустил нас внутрь. Часы были куплены, но мне не достались. «Ты ж ребенку покупал», – напомнил мне сын.

Что ж, пацан сказал – пацан сделал. Короче, у меня часы появились только через два года. И мы с ним владеем ими до сих пор, и эта история до сих пор нас смешит.

9. От детей не должно быть никаких тайн. Они в состоянии понять все, что понимают взрослые.

Их советы полезны. Если это так, если жизнь одна на всю семью, то они и воспитываются в процессе этой жизни без какого-либо вашего специального вмешательства.

10. Дети – лучшее, что есть в нашей жизни, несмотря на то что иногда они бывают невыносимы.:) Ну так и мы, по большому счету, не подарок.

Ребенок как наше собственное отражение

Для нормального человека действительно нет ценности большей, чем его ребенок.

Тем не менее даже вполне нормальные, казалось бы, люди часто ведут себя так, что наносят вред своему ребенку. Не зря же говорят в народе: сколько дитя ни воспитывай, оно все равно будет похоже на тебя самого.

Ниже – несколько историй из совершенно реальной жизни.

«ПОЙДИ И ВЕРНИ СВОЮ ВЕЩЬ!»У мальчишки на снежной горке другой пацан, посильнее, отнял санки. Ребенок пришел в слезах домой, обиженный и униженный.

На что его папаша, такой большой мачо, дал сыну… нож (!) и сказал: «Если ты мужчина, пойди и верни свою вещь».

Мальчик пошел и вернул.

К счастью, ни один из участников во время этой операции возмездия физически не пострадал. Насчет морального вреда, причем для обеих сторон конфликта, я бы с уверенностью так не сказал.

Поскольку мальчик вырос, сам стал папой, то теперь с гордостью рассказывает окружающим, как его жестко, но правильно воспитывал отец. И своему сыну в том числе рассказывает, объясняя, как должен поступать мужчина в этом жестоком и несправедливом мире.

Я, кстати, уверен, что и среди наших читателей найдутся люди, которые одобрят эту модель поведения. В конечном итоге принцип «око за око» никто не отменял. И все мы с огромным удовольствием смотрим фильмы, где какой-нибудь Сталлоне, или Сигал, или герой, взращенный на наших отечественных хлебах, пулей, ножом и кулаком восстанавливает справедливость, попранную всякими злодеями. И я, как и все, испытываю при этом чувство удовлетворения. Но вот пригодны ли подобные соображения в обычной, точнее, обыденной жизни?

Итак, вопрос: борьба или непротивление? Ответ зависит от обстоятельств. Главное, чтобы без последствий.:)

Пример: пьяный неадекват оскорбил вас на улице. А вы ему – в морду.

Справедливо? На мой взгляд, человека, выросшего не в консерватории, несомненно, справедливо. Да только пьяный придурок возьми да и упади. Головой о бордюр.

Все, ваша судьба – под откос. А тут еще выяснится, что погибший – человек неплохой. И в подобном ранее не замечен. Просто у него был скверный день, звезды сошлись в роковом варианте. И да, у него остались дети. Теперь – сиротами.

Как вам такой поворот ситуации? Все же сделано справедливо. Не придерешься. А поломано несколько судеб сразу.

Тут возникает вопрос, на который у меня нет готового ответа: ну и что, прощать неадекватам все их тупые выходки?

Наверное, это тоже не решение.

Лично мне в свое время подходящую инструкцию навечно втемяшили на секции контактного карате. Звучит она примерно так: если не связан обязательствами – лучше всего просто быстро убежать. Если связан – с тобой девушка, или ребенок, или друг, который не умеет быстро бегать, – значит, судьба. Которую, впрочем, тоже можно попробовать перехитрить, вступив в переговоры с агрессором.

Правильным же будет готовить ребенка к возможности покушений и на его личное пространство, и на его права, в том числе имущественные.

Он должен знать, что такое ненормально, но, в принципе, возможно. И он должен получить максимально адаптированную к жизни инструкцию, как себя вести в подобных случаях.

Пытаться же стать вершителем правосудия стоит лишь в тех условиях, когда другого выхода нет, а чьей-то жизни или здоровью угрожает реальная опасность. Тогда уже не до сантиментов, красивые пируэты нежелательны. А желательно сразу же нанести агрессору такой уровень вреда, чтобы он точно не смог продолжить атаку.

Идеальный же вариант во всех случаях – попытаться решать конфликты с помощью языка, а не кулаков. И кстати, к этому тоже нужна привычка. Потому что зачастую кулаком проще, да и быстрее.

Теперь следующая, тоже реальная ситуация из жизни.

ГОЛОСОВАНИЕ ВТОРОКЛАШЕК КАК СРЕДСТВО МЩЕНИЯРебенка не хотели брать в «блатную» школу прямо возле дома. Мама настояла, отстояла свои права, «пробила» место через министерство. Директор нехотя согласился, но любви к маме с его стороны это не прибавило.

Правильным же будет готовить ребенка к возможности покушений и на его личное пространство, и на его права, в том числе имущественные.

Он должен знать, что такое ненормально, но, в принципе, возможно. И он должен получить максимально адаптированную к жизни инструкцию, как себя вести в подобных случаях.

Дальше – больше. Нелюбовь к активной маме директор и классный руководитель преобразовали в гнобление восьмилетнего ребенка.

Это, на мой взгляд, верх непрофессионализма. Да и подлости, если откровенно.

Апофеоз свинства – организованное голосование (!) детей второго класса (!). Организованное учительницей. По теме «хотим ли мы видеть Мишу в нашем классе». Все это – при живом, как говорится, Мише рядом.

Для детей восьми лет учительница – один из наиболее значимых взрослых. Все дети понимали, что она не хочет видеть Мишу в их классе. В итоге класс, кроме двоих, проголосовал, как она хотела.

Один из оставшихся двоих – сам Миша. Второй – его друг, сидевший с ним за одной партой.

Это большое счастье, что у друга хватило смелости на такое противостояние со значимым взрослым. Потому что, поступи он как все, неизвестно, как это отразилось бы на формировании его личности. И это большая гнусность – устраивать подобные голосования. Гнусность и подлость.

Ну и сделаем выводы из рассмотренных историй, чтобы потом не формулировать собственные, выстраданные, как говорится, на личном опыте.

1. Всегда вникайте в проблемы своего ребенка. Они могут казаться вам малозначащими. А ребенку – жизненно важными. Его видение в данном случае – единственное, на что стоит опираться в оценке важности рассматриваемой ситуации. Если она кажется ребенку важной, значит, она действительно важная.

2. Не запугивайте ребенка возможными проблемами: хулиганами, несправедливостью, ворами и т. д. Но на примерах показывайте, что нежелательные явления могут происходить. Рассказывайте, как они могут происходить. И главное, что в этом случае делать.

3. При любой проблеме ребенок должен в первую очередь обращаться к родителям. А чтобы это происходило именно так, никогда не ругайте ребенка за его сообщения. Даже если он сообщает что-то очень неприятное. Главное, что он сообщает это вам.

4. И последнее. Ваш ребенок всегда должен чувствовать, что вы – за него. Даже если вам приходится объяснять ему, что он абсолютно не прав.

Можно ли наказывать детей физически?

Для меня ответ на этот вопрос был всегда предельно ясным.

Нет, нельзя.

Но так думают далеко не все.

Сотни раз встречал – в прессе и в общении – сожаления о том, что розги нынче не в моде. Мол, что не вбито в детстве через попу, взрослому потом в голову не вложить.

Причем это мнение разделяют отнюдь не только маргиналы, сами выросшие в унижениях и битье. Я слышал сожаления по поводу запрета физических наказаний даже от вполне, казалось бы, умных и интеллигентных людей.

Короче, я – категорически против. И как человек, и как психолог.

Во-первых, потому, что это нечестно. Мы же, взрослые, сильнее. Даже боксеры дерутся каждый в своей категории. А мы вроде как собираемся учить своего ребенка «разумному, доброму и вечному». Но изначально нечестно.

Во-вторых, это дает ребенку крайне негативный опыт поведения в конфликтной ситуации, который может подтолкнуть в будущем его самого к роли жертвы или мучителя. Разумеется, непреложной связи между физическим наказанием и печальным будущим нет. Но подобные тенденции существуют, и теперь это доказано уже экспериментально.

Вот, например, достаточно свежее исследование – статья от 21 апреля 2021 года1. Если кратко пересказать своими словами, то получим примерно следующее. В эксперименте участвовали 147 детей (средний возраст – 11 с половиной лет), из которых 40 подвергались физическим наказаниям (were spanked – трепке, порке, шлепкам), а 107 детей не имели дела с такими методами воспитания. Девочек – 75 человек, то есть примерно половина. Среди детей пропорционально присутствовали представители различных рас и народностей: белые, африканцы, латиноамериканцы и азиаты.

Испытуемым в аппарате МРТ предъявляли изображения лиц с выражением различных эмоций. Далее реакции мозга детей на стимульный материал визуализировались и анализировались. В черно-белой «текстовой» книжке невозможно показать картинки с визуализацией работы мозга, выполненной магнитно-резонансным томографом. Желающие посмотрят их по приведенной ранее ссылке.

Я же сразу перейду к результатам исследования. Они сконцентрированы в двух сканах, паре сравнительных изображений, где мы воочию видим разницу между реакцией детей, познавших даже такое «малозначительное» физическое насилие, как шлепки от любящих родителей, и детей, которых такими методами не воспитывали. И это вовсе не случайность, потому что, как мы помним, количество детей, участвующих в эксперименте, достаточно велико.

Итоговый вывод авторы исследования делают примерно такой: «Дети, которых шлепали, демонстрировали большую активацию в нескольких областях медиальной и латеральной префронтальной коры головного мозга… по сравнению с детьми, которых не шлепали.

Эти результаты свидетельствуют о том, что (домашняя) порка может изменить нервные реакции на угрозы окружающей среды таким же образом, как и более тяжелые формы жестокого обращения».