Полная версия

Дорогое утешение

– Ясно, – протянул Рожнов, выслушав тетю Машу, и поспешил на доклад к майору Щелкунову.

Из рассказанного следовало, что вновь испеченная вдова Инга Владимировна Полякова совсем не та женщина, каковой желает казаться. Слухи не вырастают на пустом месте, для них должна быть какая-то питательная среда. В биографии вдовы, надо полагать, не так все однозначно, как представлялось поначалу. Народ зря болтать не станет…

Глава 3

Очень интересная радиопостановка

Выслушав обстоятельный доклад Рожнова, Виталий Викторович решил лично наведаться к Инге Поляковой и поговорить с ней. То, что она не любила своего благоверного, майору Щелкунову стало ясно еще с того самого момента, когда он наблюдал за ней в прохладном помещении морга: на лице вдовы ни капли сожаления или участия, в глазах – лишь отвращение и неприязнь. По поводу смерти мужа, образно говоря, не было пролито ею ни единой слезинки.

Что касается слез, не все женщины плачут, это правда. Часто такое поведение связано с семейным воспитанием или религиозными постулатами. Например, в 1913 году в Казани пролетка насмерть сбила его сиятельство князя Сакая Черпакаевича Маматкозина-Секаева на улице Воскресенской. Его супруга, княгиня Бакира Чепкуновна, не пустила ни единой слезы, когда бездыханное тело мужа внесли в дом для прощания, не расплакалась и позже, когда мужа провожали в последний путь и предавали его бренное тело земле. Лицо княгини оставалось непроницаемым, будто бы бесчувственным. Разговоры по этому поводу в городе разные ходили: дескать, не любила княгиня мужа, и что у них, у магометан, плакать при кончине родственников якобы не положено.

А наша русская баба как? Любила она своего мужа при жизни или не любила, разницы-то особой нет, – обязательно заголосит, зальет застывшее лицо покойного супруга слезами и будет плакать безостановочно и вполне искренне. Да еще волосы на себе примется рвать, подвывая и колотясь лбом о крышку гроба. А что Бакира Маматкозина-Секаева? А вот что… Через неделю, выследив кучера той самой пролетки (как оказалось, в своей смерти был повинен сам князь Маматкозин-Секаев, поскольку был сильно выпивши и попал под колеса пролетки из-за того, что не сумел удержать равновесие на тротуаре и повалился на дорогу прямо под колеса), княгиня зарезала его кинжалом, нанеся тридцать восемь колото-резаных ран, шестнадцать из которых оказались смертельными. Выбросив нож, она спокойно удалилась в свой дом и стала дожидаться полиции. И опять ни единой слезинки не пролила!

Наличие у Поляковой любовников наводило на определенные невеселые размышления, первое из которых и, пожалуй, самое основное: уж не замешана ли сама Инга Владимировна в убийстве супруга? Подобное тоже, увы, нередко происходит. Скажем, в том же тринадцатом году недавняя выпускница казанской Мариинской женской гимназии Анна Николаевна Бахметева, дочь попечителя Средневолжского учебного округа, отравила мышиным ядом своего благоверного – статского советника и дважды орденоносца Георгия Константиновича Бахметева. В ходе следствия выяснилось, что убийство она совершила ради своего тайного возлюбленного, конюха Пантелея Скорохватко. Воспылала к нему страстью после того, как случайно увидела его выходящим из бани нагишом.

Женская душа – это вообще одни сплошные сумерки да потемки. Порой они и сами не могут разобраться, какие такие призраки будоражат их дамское естество и как с ними совладать. Именно поэтому Виталий Викторович решил лично поговорить с Поляковой, заглянуть в ее глаза и попытаться что-нибудь в них прочесть. Личное общение может сказать о человеке многое.

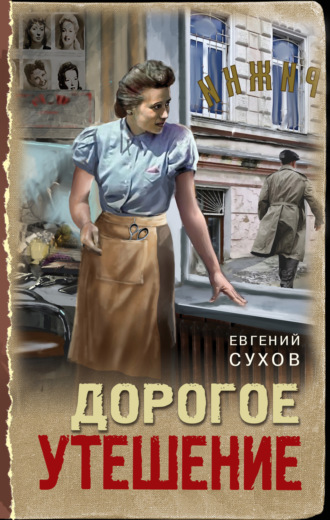

Когда майор Щелкунов позвонил в дверь квартиры Поляковых, ему открыла молодая женщина с безукоризненно выщипанными бровями, глазами цвета бирюзы, умело подкрашенными тонкими губами и с модной прической «холодная волна», весьма популярной в годы НЭПа да и поныне не утратившей своей актуальности. Особенность прически заключалась в том, что волосы укладывались локонами в форме волны, спускающимися в разных направлениях, что молодило лицо и придавало прическе и образу женщины в целом элегантность и некое кокетство.

Одета Инга Владимировна была не в домашний халат и отнюдь не в черную траурную одежду, как требовало того трагическое происшествие. На ней была темно-синяя слегка расклешенная юбка, легкая блузка малахитового цвета, поверх которой был надет атласный жакет с расширенными карманами и подплечниками. На шее в один узел был повязан белый шарф из тончайшего капрона. В руках Полякова держала небольшой берет и миниатюрную кожаную сумочку-конверт, куда кроме зеркальца, помады и небольшого флакончика духов мало что еще могло поместиться. На стройных ногах надеты чулки из тонкого фильдеперса, которые можно было купить исключительно на черном рынке за баснословные деньги, и босоножки на платформе.

– Здравствуйте, Инга Владимировна. Я – майор милиции Щелкунов, – показал Виталий Викторович свое удостоверение. – У вас найдется для меня немного времени?

Молодая женщина либо куда-то собиралась и визит милицейского майора нарушал ее планы, либо кого-то ждала и приоделась как раз к его приходу. Было заметно, что появление майора милиции никак не укладывалось в ее планы. Инга Владимировна слегка смешалась, но быстро взяла себя в руки и спросила:

– Вы, кажется, присутствовали на допросе, его ваша молодая сотрудница проводила.

– Присутствовал.

– У вас ко мне остались какие-то вопросы?

– Кое-что осталось, – ответил майор, продолжая разглядывать хозяйку квартиры.

– О чем вы хотели бы со мной поговорить?

– Я бы хотел поговорить с вами о вашем погибшем муже. Понимаю всю тяжесть вашей утраты, но что поделаешь, служба! Мы должны разыскать убийцу. И желательно сделать это как можно раньше.

– А можно вы зададите мне ваши вопросы немного попозже, – без всякой просительной интонации произнесла Инга Полякова. – Мне надо дослушать радиопостановку.

Только сейчас Виталий Викторович обратил внимание, что на кухне репродуктор передает радиоспектакль «Собака на сене» Лопе де Вега. Спектакль уже заканчивался, и слуга Тристан в исполнении лауреата Сталинской премии первой степени Бориса Толмазова уже выдал своего хозяина за исчезнувшего двадцать лет назад сына графа Людовико Теодоро, а далее… Диана, графиня де Бельфор, отказывается воспользоваться благородством Теодоро и тверда в своем намерении стать его женой. Счастью графа Лудовико нет предела: он не только отыскал сына, но обрел еще и дочь…

– Мы можем послушать вместе.

– Присаживайтесь, пожалуйста.

Майор Щелкунов послушно устроился на предложенном стуле и вынужден был дослушать радиоспектакль до конца. «Весьма необычно вдова Константина Полякова проводит дни траура. Есть такая оперетта Франца Легара “Веселая вдова”, – подумал он, продолжая разглядывать дорогостоящий парадный наряд хозяйки квартиры. – Уж очень она на нее похожа!» У него уже не оставалось никаких сомнений в том, что Инга Полякова не только не опечалена гибелью мужа, но явно удовлетворена трагической развязкой. «А может, смерть мужа прошла не без ее участия? – снова подумалось майору. – Не одеваются столь роскошно в дни траура. Как-то уж очень неприлично… Пусть даже если она совсем не любила своего благоверного».

– А вы ведь не любили своего мужа, верно? – спросил он после того, как завершился спектакль. Чего ходить вокруг да около – вдова заслужила такие вопросы.

– Не любила! – почти выкрикнула Полякова и с вызовом посмотрела на Виталия Викторовича. – Так бывает, знаете ли… Или это запрещено?

– Что же тогда жили с ним, если он был вам в тягость? – задал следующий вопрос Щелкунов, прекрасно понимая, какой его ожидает ответ.

И когда женщина заговорила, он понял, что не ошибся в своих предположениях. Как-то уж все они, эти «несчастные» женщины, обремененные нежелательным замужеством, предсказуемы.

– Глупость совершила по молодости. Не за того замуж вышла, а потом уже что-то менять было поздно, – мельком глянула на него Инга Полякова и стала говорить то, о чем Виталий Викторович уже и сам догадался: – Поначалу все было прекрасно, можно даже сказать, что я была счастлива. Затем война грянула, сынишка родился. А каково одной с ребенком мыкаться, тем более во время войны безо всякой поддержки… Вы знаете? – добавила она таким тоном, словно это именно майор Щелкунов был виновником всех ее переживаний и невзгод и теперь ему персонально надлежало отвечать за все лишения, выпавшие на ее незавидную бабью долю.

– Вы не одна такая, – сдержанно напомнил он. – К сожалению, война многим принесла несчастья. Пошли бы работать, к примеру, как это сделали многие, глядишь, все понемногу наладилось бы. Сейчас рабочие руки всюду нужны.

– Я ничего не умею делать… – поникшим голосом заговорила Полякова. – Специальности никакой у меня нет, я вышла замуж почти сразу после окончания школы, даже выучиться ни на кого не успела. Родился Ваня, пошли пеленки, распашонки…

– А посуду мыть вы умеете? – задал неожиданный вопрос майор.

– Разумеется… – не сразу ответила она.

– Ну, так пошли бы посудомойкой в какую-нибудь столовую или чайную.

– В столовую или чайную? Посудомойкой? – скривилась Инга Владимировна. – Чтобы я стала мыть посуду за кем-то? Вы что, меня обидеть хотите?

– А при чем тут это? – вполне искренне удивился Щелкунов. – Работу при желании всегда можно найти. У нас безработицы нет, мы ведь не какие-нибудь там Американские Штаты… А потом, в нашей стране любая работа в почете. Или вам в школе об этом не рассказывали?

Заметив, что эта тема Поляковой неприятна и она может замкнуться при дальнейшем разговоре и вообще перестать отвечать на вопросы, Виталий Викторович решил перевести беседу в иное русло. Вспомнив про ухажеров Поляковой, о которых ему рассказал капитан Рожнов, он без обиняков спросил:

– У вас есть какие-то мужчины, с которыми вы сейчас встречаетесь? Мне бы хотелось, чтобы вы ответили на мой вопрос откровенно.

– А разве это каким-то образом касается убийства моего мужа? – безо всякого смущения спросила Инга Владимировна.

– Это не личное любопытство. Если я задаю такой вопрос, значит, касается, – ответил Виталий Викторович, оставаясь невозмутимым. Слегка подумав, он добавил: – Причем касается напрямую.

– Что ж, если вы так желаете… – Полякова продолжала смотреть на майора, как люди смотрят на какие-нибудь неодушевленные предметы, не имеющие для них особого значения. Для себя она уже все решила. – Я встречаюсь с одним интересным мужчиной. Он мой любовник, причем уже очень давно.

– Мне важно знать, кто он и как его зовут, – продолжил допрос Щелкунов, явно заинтересовавшись любовником Поляковой.

Вытащив из кармана небольшой блокнот с хорошо заточенным карандашом, он приготовился записывать.

– Очень хороший человек. Врач. Хирург. Зовут его Степаном.

– Его полное имя?

– Степан Федорович Горюнов.

А вот это уже настораживало. При осмотре трупа судмедэксперт сказал, что рана на шее трупа была нанесена предположительно острым скальпелем, то бишь хирургическим инструментом. Да и сам труп был обнаружен недалеко от городской клинической больницы. Два совпадения – это уже не случайность, а некоторая закономерность. Неужели нашелся подозреваемый?

– У вас ведь ребенок… – в некоторой задумчивости произнес майор.

– И что с того? – с неким вызовом приподняла подбородок Инга Владимировна.

– Ребенок подрастает и начинает все понимать, как он отнесется к тому, что его мать изменяла отцу?

– Меня это не особенно интересует. Вырастет, у него будет своя жизнь, вот тогда поймет!

– Сын точно от вашего мужа? – поинтересовался Виталий Викторович.

– Какое это имеет значение? – слегка возмутилась Полякова. – Тем более сейчас…

– Большое, – твердо произнес майор и посмотрел прямо в глаза женщине.

– Думаю, что да, – после недолгого молчания ответила Инга Владимировна и слегка прикусила губу.

– Думаете, но не уверены?

Последующее молчание подтверждало, что она и сама не уверена, от кого прижила сына: от Полякова или от Горюнова. Значит, отношения с неким Горюновым действительно очень давние и гораздо более глубокие, чем может показаться на первый взгляд. И долгие годы замужества не сумели развести любовников в разные стороны.

– А ваш муж догадывался о вашем возлюбленном?

– Думаю, что догадывался, – прозвучал ответ. Не сразу, правда.

– И он молчал?!

– Видно, его все устраивало… – передернула плечами вдова.

– А где Горюнов работает, вы знаете?

– Конечно, знаю. Он работает в городской клинической больнице…

«Вот и подтверждение! – У Щелкунова пробежал холодок по спине. – Вряд ли это простое совпадение. Значит, в деле имеется подозреваемый». Он хотел уже распрощаться с хозяйкой квартиры, но вспомнил, что всезнающая соседка упоминала еще второго ухажера Инги Владимировны, с холеными усиками, и задал еще один вопрос:

– А ваш второй… ухажер? Кто он?

– Какой еще второй? – удивленно подняла бровки Инга Полякова. – Нет у меня никакого второго ухажера!

– Вас видела с ним ваша соседка. Импозантный мужчина с тонкими усиками, – напомнил Виталий Викторович.

– Уж не тетя ли Маша это вам сказала? – скривила губы Полякова. – У нее недостаток такой… Она о нас все знает! Сидит на лавочке, выдумывает всякие сплетни! Нет у меня никакого второго…

Глава 4

Железное алиби

При осмотре трупа Полякова были тщательно исследованы и следы на месте преступления, благо что на свежем снежке они просматривались весьма отчетливо. Одни следы принадлежали убитому Полякову, а вот вторые, и в этом не было никакого сомнения, были следами убийцы, потому что иных отпечатков ног возле трупа больше не обнаружилось. Следы соответствовали сорок первому размеру. В общем-то, не очень большому для мужчины, если, конечно же, убийцей действительно был мужчина.

Допросить хирурга Горюнова майор Щелкунов поручил Зинаиде, но она неожиданно свалилась с высокой температурой – имелось обоснованное подозрение на двухстороннее воспаление легких. Виталий Викторович купил на базаре небольшую баночку меда и велел ей никуда не выходить и дожидаться участкового врача. На что Зинаида Борисовна в шутливой форме ответила:

– Есть…

Можно было отправить в горбольницу Валентина Рожнова, но тот после признания Инги Поляковой опрашивал ее соседей по дому и бывших сослуживцев покойного. А это не один и не два человека. Опросы и записи отнимали очень много времени. А некоторых и вовсе предстояло допросить по второму разу.

Так что в больницу, чтобы опросить подозреваемого Горюнова и медперсонал, дежуривший в вечер убийства, Виталий Викторович отправился сам. Впрочем, не впервой!

⁂Дело об убийстве Константина Полякова свалилось на майора буквально через неделю после завершения дела о так называемых «масочниках» – так оперативники и следователи называли дело о банде комсомольцев – передовиков производства (один из них был даже орденоносец, кавалер ордена Трудового Красного Знамени), грабивших в масках зверей: волка, лисицы, зайца, медведя и льва.

Поначалу они обворовывали по наводке знакомого участкового барыг и спекулянтов, нажившихся в годы войны на бедах и горестях простых людей. Среди ограбленных комсомольцами были бывшая заместитель начальника Управления нормированного снабжения Раиля Низамовна Низамутдинова, ведавшая до конца сорок седьмого года продовольственными карточками на хлеб, крупы, жиры, макаронные изделия, мясо, рыбу, не забывая при этом о себе, причем сильно не забывая… Весь неучтенный товар за большие деньги продавался в годы войны на черном рынке. Утрата продовольственных карточек грозила семье огромной бедой, нередко заканчивающейся голодными обмороками.

Был среди экспроприированных «ударниками труда» начальник отдела снабжения Республиканского треста хлебопекарной промышленности Яков Михайлович Шпейер, наживший на ворованной муке, яйцах и сливочном масле десятки тысяч рублей. Денежки хранились, естественно, у него дома. Также попал под «экспроприацию» комсомольцев-передовиков Рустам Мирзоевич Исаев, один из ответственных работников советской торговли, напрямую связанный с Центральным рынком города. Он ведал учетом и контролем, если иначе – воровал и себя же контролировал. А еще комсомольцы-налетчики весьма успешно ограбили заведующего сектором Госплана республики при Совете министров товарища Голохвастова Эдуарда Васильевича, также сильно пекущегося о своем личном достатке и благосостоянии. Никто из высокопоставленных чиновников в милицию по поводу ограбления заявлений не подавал. Потому как при перечислении похищенного имущества, а также наличности, составляющей десятки тысяч рублей, непременно возник бы вопрос: откуда, уважаемые товарищи, у вас такие деньги, когда вся страна живет по карточкам и едва ли не впроголодь?

Когда наводчика-участкового уволили из органов за пьянку, а деляги, торгаши и прохвосты, которых он вычислил, уже закончились, «передовики производства» после недолгого затишья принялись грабить магазины. Из «борцов за справедливость» (как они сами себя не без гордости называли) экспроприаторы превратились в обычных налетчиков, грабителей и убийц. Банда принялась грабить продуктовые и промтоварные магазины и даже совершила налет на сберегательную кассу, находящуюся на улице Пушкина. Не обходилось без жертв – гибли покупатели, продавцы, милиционеры. Без колебаний преступники избавлялись от свидетелей, увидевших их без масок. Поэтому отдел по борьбе с бандитизмом и дезертирством городского Управления МВД, в производстве которого было дело о «масочниках», довольно долгое время не имел никаких результатов по розыску и обезвреживанию банды – примет преступников попросту не имелось.

Два года банду не могли установить и обезвредить. Во время долгих и скрупулезных оперативно-разыскных и следственных действий все же удалось накопать информацию о личностях преступников и узнать приметы некоторых из них. Тогда никто не мог подумать, что костяк банды составляют молодые люди, активные заводские комсомольцы, передовики производства, работающие на оборонном авиационном заводе и ежедневно перевыполняющие производственный план, а не матерые уголовники, как это происходит в большинстве случаев.

Когда же членов банды удалось выявить и арестовать, сотрудники городского Управления милиции были крайне изумлены: безжалостными бандитами и убийцами оказались комсомольцы, получившие образование и воспитание уже при советской власти. Такого в Советской стране быть попросту не могло! А оно вон как обернулось…

Следствие по делу «масочников» еще продолжалось, требовалось уточнить некоторые детали, но было уже понятно, что за содеянное зло они получат по всей строгости закона…

⁂Городская клиническая больница была построена недавно на месте развернутого в годы войны эвакогоспиталя. Это было новое здание в три этажа с новейшим медицинским оборудованием, включающим в себя рентгеновские аппараты с электронными трубками, что позволяло на раннем этапе диагностировать болезни, такие как рак и туберкулез, выявлять скрытые патологии, что значительно облегчало работу хирургов и весьма повышало качество лечения.

Хирургическое отделение располагалось на первом этаже.

Майор Щелкунов нацепил тряпичные бахилы с завязками и вошел в стеклянные двери. Усталая пожилая медсестра, сидевшая за столом, вопросительно глянула на него и громко спросила:

– Вы к кому, молодой человек?

– К Горюнову, – ответил Виталий Викторович, потоптавшись на месте.

– Степан Федорович сейчас на операции.

– И когда он освободится?

Медсестра, повернув голову, посмотрела на висевшие над головой большие круглые часы в черном корпусе и сказала:

– Не раньше чем через минут сорок. Операция серьезная, уже два часа идет.

– Можно я подожду его?

– Вон там у его кабинета посидите, – указала женщина на несколько стульев возле одной из дверей. – И наденьте, пожалуйста, халат.

– Слушаюсь, – дисциплинированно проговорил Щелкунов.

Он снял с вешалки у входа застиранный и не очень свежий белый халат, накинул его на плечи и прошел к кабинету Горюнова. Сев на стул, откинулся на широкую спинку, закрыл глаза и крепко задумался.

По какой-то неясной для него самого причине вспомнился комбат Еременко, его непосредственный командир, когда после четырехмесячных курсов Виталий Щелкунов получил звание младшего лейтенанта и был направлен на фронт. Капитан Василий Игнатьевич Еременко человеком был пожилым, степенным, и наверняка к его могучей фактуре подошел бы больше мундир генерала, на худой конец, полковника. Несмотря на то что Еременко был кадровый военный, он уже который год ходил в капитанах – с очередными званиями его почему-то обходили. Видно, на то была веская причина, о которой он умалчивал. На фронте, где нецензурная брань являлась нормой жизни, где ругались все, начиная от обозников и до самых высокопоставленных офицеров, Еременко среди всех отличался особой изощренностью в бранных словах. Оставалось только удивляться, где он отыскивает столь сочные и изысканные ругательства. Чужих мнений он совершенно не выносил, и когда на совещании у начштаба батальона кто-либо открывал рот, чтобы высказаться по поставленному вопросу, Василий Игнатьевич обрывал его и, глядя тяжелым взглядом ему в его глаза, крыл трехэтажным матом, а потом громким командным голосом строго проговаривал:

– Твой номер восемь. Когда надо – тогда спросим.

Когда же в сорок втором году лейтенант Щелкунов получил тяжелое ранение в грудь, именно капитан Еременко вместе с медсестричкой Феодосьей, которую солдаты звали Федей, вынесли его, обескровленного, из развороченной бомбой землянки и, оказав первую медицинскую помощь, доволокли до медсанбата. Вот так оно порой бывает…

Позже было долгое лечение в госпитале, а по выписке из него врачебная комиссия вынесла единогласное решение: лейтенанта Щелкунова комиссовать из армии вчистую, без возражений и проволочек. Через две недели по возвращении в Казань лейтенант Виталий Викторович Щелкунов уже служил в городском отделении милиции, в недавно учрежденном отделе по борьбе с бандитизмом…

– Вы ко мне? – вывел майора из оцепенения приятный мужской голос.

Виталий Викторович поднял голову и увидел стоящего перед ним мужчину среднего роста, с правильными чертами лица и начинающими седеть висками. Лицо усталое и задумчивое, видно, так и должен выглядеть хирург после серьезной операции.

– Да, и у меня к вам будет… разговор, – приподнялся со стула майор и представился: – Майор Щелкунов. Городское управление МВД, отдел по борьбе с бандитизмом и дезертирством.

– Очень приятно, – слегка оторопело промолвил доктор, несколько раз сморгнув. – Хотя, с другой стороны… как знать? Прямо скажу, весьма неожиданно. Горюнов Степан Федорович, – в свою очередь представился хирург.

– У меня к вам имеется целый ряд вопросов. Где мы могли бы поговорить так, чтобы нам никто не помешал?

– Проходите в мой кабинет, там нас никто не сможет потревожить, – открыл дверь своего кабинета Степан Федорович. – Только у меня времени полчаса, не больше.

– Не уверен, что мы сможем уложиться в полчаса, Степан Федорович, – сухо произнес Щелкунов и в упор посмотрел на Горюнова.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Notes

1

Громщик – вооруженный вор-взломщик (жарг.).