Полная версия

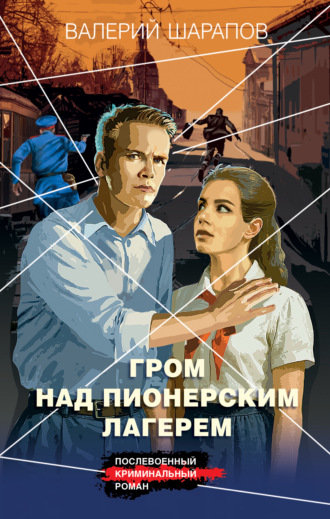

Гром над пионерским лагерем

Но воскресенье – это еще ничего. Была еще одна, она же основная, причина: Наталья была обижена, и обидчиком была Акимова.

Наталья задержала эскиз из-за того, что директор неоднократно просила переделать, и в итоге вернулись к первому варианту. Тогда прилюдно прозвучало от Веры: «Надомный труд не освобождает от обязанности соблюдать график». Потом на собрании кто-то из стахановцев заявил о том, что рисунок должен быть попроще, чтобы темп не сбавлять, и Акимова, которая сама настаивала на сложных элементах, заявила: «Товарищ Введенская! Перед тем как что-то нафантазировать, надо выслушать мнение тех, кто будет это воплощать в жизнь».

Вере было чем оправдаться: ей постоянно ставят на вид попустительство любимчикам, к тому же надомникам, к тому же беспартийным, так недалеко до потери классовой бдительности. Но сказанному нет оправдания – это было гнусно, по́шло и не по-партийному. Точнее, не по-людски.

Непросто после этого идти с просьбой к преданному тобой человеку. Но поговорить надо немедленно. Есть на фабрике художественный отдел, есть просто художники, а есть Наталья. Сейчас нужна она. И ее надо уговорить, потому что нельзя ведь приказать человеку сотворить шедевр.

Добравшись до единственного дома на улице Красной сосны – можно уже без нумерации, двух других давно нет, – Вера поняла: ну да, так и есть, отдыхает. Занавески задернуты, тихо.

Во дворе Введенских пусто. Ни собак, ни кур, ни иной живности тут нет, предупредить хозяйку о непрошенной гостье некому. Надо же, Наталья научилась огородничать: разбиты какие-то грядки, из них что-то зеленое выползает, торчит пугало, наряженное в рваный пиджак, позвякивает на ветру навешанным на него хламом.

Поднявшись по дряхлому, скрипучему крыльцу, Акимова постучала. Никто не ответил. Вера, подождав пару минут, постучала снова.

Зашевелилась наконец. Внутри что-то упало, заскрипела дверь, половицы – и вот уже Наталья на пороге. Какая-то невыспавшаяся, но ужасно чем-то довольная, глаза, обведенные черным, блестят, на бледных щеках – по клюквенному пятну. Непривычно растрепанная, пепельные волосы наспех скручены в узел, шаль на голых плечах – видать, только с кровати. Увидев начальство, колко спросила:

– Товарищ директор, вы? Чем обязана?

С глазу на глаз они давно были на «ты», если обращается по регалиям – значит, не забыла, не простила. Смешно и надеяться на это.

Вера выпалила:

– Наташа, прости. Была не права. Сплоховала. Струсила.

Наталья, видимо спросонья, поняла не сразу. Но вот бледные губы дрогнули в улыбке.

– Ладно. Все этим грешим. Чем могу?

– Надо поговорить.

Наталья, мельком глянув через плечо, посторонилась, впуская:

– Прошу.

По небольшому темному коридору, заставленному какими-то ящиками, свертками в бумаге, прошли в комнату, которую занимали они с Соней. Там было чисто прибрано, а покрывало на топчане, служившем кроватью хозяйке и ее дочке, аккуратно заправлено.

Наталья, указав на табурет, спросила:

– Чаю?

Вера машинально согласилась, но тут же спохватилась:

– Много хлопот.

– Оставь.

Наталья начерпала воды из бочки в чайник, поставила на керосинку, на выскобленный стол выложила хрустящую салфетку, выставила миску с хлебом, несколько кусов сахара, две чашки, горшочек с маслом, нож, ложечку. Хозяйничала уверенно, умело, привычно. Руки у Натальи умопомрачительные – белые, кожа чуть ли не прозрачная, вены едва подсвечены, как узор на морозном стекле. Странно смотреть, как ловко они управляются со всем этим грубым хозяйством. Ей бы волшебную палочку, взмахнула – и все устроилось.

А так даже представить трудно, как она управляется с этим своим хозяйством. Чистенько они живут, но бедненько. «И куда только Сорокин смотрит? Его сотрудник с ребенком обитает в таком-то бараке! Хотя… а куда ты-то смотришь?» Справедливо. Введенская, если по-честному, в хлеву без света разрабатывает основу для продукции, которая приносит государству многие тысячи.

Квартал значился под снос и застройку, остались тут только Введенские. Электричество им давно отрезали, так что из источников освещения – керосиновый фонарь «летучая мышь», а вода – в колонке, на полпути в соседний квартал. Но все-таки в доме сухо, очень чисто и пахнет не сыростью, а полынью, красками, немного скипидаром.

Сняв с керосинки чайник со вскипевшей водой, Наталья заварила чай и, не спрашивая гостью, бросила в чашки по щепотке какой-то травы, наверное, собранной в новолуние на тайных заимках. Злющие тетки за глаза называют Введенскую бледной немочью, снулой рыбой и почему-то ведьмой крымской.

– Выкладывай.

Акимова размеренно, не пропуская ничего, рассказала о звонке Самого, о разговоре, объяснила, что от них ждут, подчеркнула, что «ситчик» под запретом. Наталья сидела, как тогда, на пропесочивании, уткнув глаза в чистейший пол. И когда директор замолчала, спросила прямо:

– Почему я?

– Кроме тебя, никто не сможет.

– У тебя целый отдел, пусть наклепают гробов на колесах, слонов и огурцы. Это всем нравится.

– Гробы. Это ты про тракторы?

– Назови «Триумфом Индиры-колхозницы на фоне электростанции». И кобальта побольше, для дерзости.

– Наташа…

– У меня масса работы.

– Все иные работы побоку.

Наталья сощурила глаза, обычно синие, теперь как зимнее небо – серые с морозом.

– А кто отвечать будет за несоблюдение графика при надомном труде?

– Все беру на себя.

– Да ну? – Введенская усомнилась спокойно, без капли горечи, и предсказала: – Худсовет меня будет рвать в клочья, а ты свалишь на меня. Как всегда.

Вера, вздохнув, повторила:

– Как всегда? Да нет, далеко не все как всегда.

И, развязав тайную папку, она разложила содержимое – забракованные эскизы Натальи. На каждом – синий гриф «Принято», подпись Акимовой, и поверх – красная печать «Отклонено» с росчерком «Убрать поповские мотивы» и подписью…

Наталья вздернула брови:

– Ма-лен-ков?

Вера молча развела руками. Введенская пробормотала:

– Смотри-ка, до каких высот дошло. И ты, значит, одобряла?

– Само собой.

– Прощения прошу. И что теперь?

– Я считаю – вот это. – Вера пододвинула один из эскизов, произнесла, как программу или как заклинание: – Наташа. Шелк. Для индийцев.

– Придется советоваться с передовиками? – спросила Наталья колко, но Вера видела, что в синих глазах уже прыгают искорки. Задела задачка, захватила! Ну-ка, добавим соблазну…

– Наташа, не придется советоваться ни с кем, кроме меня. Я разрешаю все, что считаешь нужным: золото, ультрамарин, киноварь. Будут любые красители.

– Ой ли? – прищурилась Наталья, но воодушевления скрыть было уже нельзя. – Сроки?

– Месяц.

– Смешно.

– Согласна.

Снова молчание. Наталья взяла эскиз, указанный Верой, с начальственным росчерком того, кто Самее Всех Самих, чуть склонив голову, прищурившись, присмотрелась. И наконец сказала единственно необходимое:

– Постараюсь.

– Спасибо, Наташа.

– Не обещаю, – напомнила Наталья, – просто постараюсь.

Вера кротко отозвалась:

– Хорошо.

Она услышала то, что хотела. Если не обещает, значит, точно сделает. Будет эскиз.

– Все, что нужно, – отгулы, премии…

– Оставь, что за пошлости. Меня беспокоит Соня.

Акимова немедленно сообщила:

– При фабрике организован летний лагерь.

– Что за новости?

– Ребята будут под присмотром, с питанием, играми и дневным сном.

– И кто присматривать будет?

– Я лично попросила Ольгу и Светлану, чуть позже будут будущие педагоги…

– Нет, – отрезала Наталья, встав.

Поднялась и Вера. Все, что хотелось, сказано и услышано, теперь не перегнуть бы. Распростились на крыльце, прохладно, но все-таки теплее, почти по-прежнему.

Введенская вернулась к столу, поскребла подбородок и, опершись кулачками о столешницу, принялась изучать свою собственную работу – пытливо, критично, точно чужую, как будто впервые увидев.

Удивительное идеологическое чутье у этих хамов. Не могли они знать, что это эскиз аж от 1913 года, для королевской выставки в Лондоне – а ведь поди ж, отловили. И никаких поповских мотивов тут и в помине не было, но печенками бычьими своими почуяли подвох. И у Акимовой, лисицы, губа не дура, пусть от станка, а стоящую вещь поняла.

Значит, шелка для красных раджей, хорошо же.

Очинив карандаши, Наталья принялась дополнять, исправлять, придавать новые смыслы эскизу. В центр она поместила древо жизни симметричными ветвями, расходящимися вверх, а внизу – «корни», переплетающиеся в реку (сойдет за Ганг). Линиям утонченным, как на ярославских иконах XVII века, Наталья придала дрожи – получились почти как на раджпутских миниатюрах, ветвям дерева – причудливость в изгибах, чтобы по желанию можно было увидеть как молитвенные мудры[9], так и танцующие фигуры.

Над деревом вместо короны засияла звезда с завитками, сирины на ветвях обросли павлиньими перьями, яблоки переродились в плоды гранатов, град небесный сменил купола на чатри[10]. Фон она оставит глубоким синим, как на иконе «Спас в Силах», а вместо сусального золота будет желтая охра…

Глава 6

Наталья c головой погрузилась в душистые волны с лотосами и даже не услышала, как приоткрылась дверь на половину Кати. Прохладные губы скользнули по шее, над порозовевшим ухом раздался шепот:

– Львов на тигров замени. И по синему пусти белые точки с золотом.

Она, невольно прикрыв глаза, спросила:

– Почему?

Андрей Николаевич Князев, он же Трубецкой, бывший князь, профессор, искусствовед, ныне – официально погибший заключенный, объяснил:

– А-ля вышивка зардози[11]. Аборигены будут счастливы.

Голый по пояс, довольный, растрепанный, он сел на «свой» табурет, освобожденный Акимовой, подпер рукой подбородок, некоторое время любовался ее работой. Потом спросил:

– И все-таки согласилась. Как же ты так?

Введенская чуть раздраженно ответила:

– Ты же все слышал. К чему дурака валять.

– Ты золотой души женщина. Достаточно, стало быть, предателю единожды покаяться…

– …а убийце – сказать, что не хотел.

Князь напомнил:

– Я не до конца тебя убил.

– Ну и я не хотела, – напомнила Наталья, избегая смотреть на него. – Андрей Николаевич, ты мне мешаешь.

Князев беспечно отмахнулся:

– Успеется. – И, встав, притянул к себе. – Пошли в комнату.

…Он долго не унимался, а угомонившись, немедленно заснул.

Наталья же, опершись на локоть, разглядывала его с мрачным восторгом.

Кто поймет душу утонченной женщины, обитающей в сарае на окраине? Раньше он казался ей просто самым красивым на свете, теперь, на ее искушенный взгляд, он был прекрасен. Появились характер, острота! Раньше была в чертах раздражающая мягкость, смазанность, точно по резким фамильным чертам прошлись губкой – ну а что поделаешь, последний отпрыск вымершего рода.

А теперь он Князь настоящий, пусть щеки ввалились, зубы поредели, отросшие волосы уже не золотятся, как пшеница, а подернуты мертвой проседью. И переносица, давным-давно покалеченная Мишкой, курьезно вдавалась внутрь, искажая линию носа, узнаваемого, как клеймо на семейных портретах. И голос, по-прежнему красивый, лекторский, гнусавит – не сильно, но тому, кто восторженно слушал его раньше, режет ухо.

…Он заявился в своем стиле, вычурно и эклектично. Темной ночью застонало крыльцо, стукнули по-особому в окно – четыре стука с перерывом. Так делал только он. Наталья обмерла, свет керосинки стал желтым, ядовитым, а ноги сами понесли к двери.

Он лежал, уткнувшись лбом в ступени крыльца, одной рукой цепляясь за раму, второй зажимал живот. Оборванный, лицо искажено от боли. Наталья, не раздумывая, – и откуда только силы взялись? – втащила в дом, без колебаний открыла дверь на половину Кати, уложила на диван Мишки, обмыла, перевязала. И тотчас увидела, что рана, такая кровавая, страшная, как на полотнах Караваджо, и не опасна, и нанесена, скорее всего, собственноручно.

Не ей судить. Она тоже сама, своими руками запустила в дом упыря.

Живописно пометавшись пару дней в горячке – само собой, фальшивой, – он ожил и принялся хозяйничать. По-детски порадовался, что сохранился его подстаканник – вычурный, неудобный, красивый, в точности как он сам. Когда гоняли чаи, прямо по-мещански, Князь как о забавном приключении поведал о своей огненной «кончине», о том, как добирался из Норильска в угольном вагоне, вымазав ноздри солидолом, чтобы ненароком не чихнуть и не получить штыком промеж лопаток. Как оттирался от жирной копоти колючим снегом так, что кожа начала слезать, как в Москве уже ночевал в сортире у Казанского вокзала, среди «сливок общества», где было тепло и не проверяли документы…

Наталья не могла насмотреться и слушала с ненормальным, истеричным восторгом. Боже, неужели это Андрей, профессор, чистоплюй, дворянчик, ничего тяжелее указки в руках не державший? Как он изменился, каким стал умным, опасным… свободным?! Прям граф Монте-Кристо, смеющийся над классом-гегемоном.

Прошел первый морок, и Введенская – прежде всего светлый ум и уже потом одинокая влюбленная женщина – смекнула: не восторгаться надо, а молиться, чтобы он куда-нибудь делся к чертовой матери.

Ведь Князь способен… да на что угодно! Его же нет, его не ищут, и он свободен так, как может быть свободен только покойник. Что ему придет в голову, что уже пришло? Что ему надо именно тут, хотя, судя по его рассказам, он способен выживать в любых условиях, пристать к любой компании. Зачем пришел? «Уж наверняка не за кровом, Мишкиными рубахами и хорошей компанией», – смекала Наталья и была абсолютно права.

Князь прочно обосновался на половине Мишки и Кати, чем-то там ночами занимался, запирая дверь изнутри. А потом он нарочито посвятил ее в свою тайну – изящно заляпал, повязал, как бы невзначай, в шутку:

– Посмотри-ка, Наташенька, как на твой острый глазок?

Как не посмотреть. Наталья, проглотив ледяной ком, смотрела на червонцы, раскинутые шикарным веером.

Она сразу все поняла. У Мишки были расходные, пигменты, резцы, пресс – богатый инструментарий делателя фальшивок. Он не раз выправлял сопроводительные документы на картины, иконы. Сестра потребовала, чтобы он все это уничтожил, – и он клялся, что так и сделал. Врун.

И вот Князь, каким-то образом отыскав арсенал Мишки, ночами, как сам зубоскалил, «делал деньги» – увы, это была не фигура речи. Этот крыс музейный и записной чистоплюй штамповал почти идеальные червонцы.

Наталья взяла одну купюру, достала увеличительное стекло.

Фальшивки отменные, разве что у Ленина глаза мертвые, без блеска, и один чуть косит, но если не присматриваться и как следует затереть, то никто и не заметит. Она попыталась изобразить непонимание:

– А что я должна увидеть?

Андрей рассмеялся, облобызав ее, попросил пожелать удачи и ушел с полным баулом фальшивых червонцев.

Наталья робко надеялась, что навсегда. Однако он снова заявился среди ночи, вновь грязный, воняющий болотом и порохом, в одном сапоге, вторая нога обмотана тряпьем – с полной торбой снова червонцев, только уже настоящих.

И вновь впустила, безропотно нагрела воды, помогла вымыться, Князь, млея, указал на свою добычу:

– Прячь в закрома и трать сколько хочешь.

Смешно! Он прекрасно знал, что она не решится тратить их в районе. Все знают, что она живет бедно. Наталья осмелилась спросить:

– Откуда это?

Андрей отшутился:

– Сеанс экспроприации.

И снова по ночам кипела работа на половине Кати. Стало ясно, что он никуда не собирается, он тут живет. Раньше от этого Наталья умерла бы от счастья. Раньше она этого желала до смерти, а теперь это все до смерти страшно.

Что будет? Куда идти? А ведь скоро вернется Катя с Мишенькой.

Князь, конечно, увидел, что на половине «папеньки» живет какая-то женщина с ребенком – Наталья наврала, что квартирантка.

Господи, а если он узнает, что это та самая ментовка, подстреленная им сто лет назад, а ныне – жена мифического «папаши» Натальи.

Катя… ей нельзя сюда, но как перехватить, сообщить? Если прямо сейчас они заявятся с чемоданами – что сделает Князь?

Эти мысли жгли, будили по ночам, от них трясло самым осязаемым образом. Прошлая жизнь вернулась, перевернула все кверху дном и странным образом тянула к этому же дну, в самую топь.

Интересно, что в хибаре мучилась только Наталья. Князь хозяйничал, как право имеющий. Соня, позабыв обиды на него, так и льнула. Будь Наталья поглупее, она бы порадовалась: надо же, все как при Мише – Соня слушается, не огрызается, тихая. Но сейчас с ней легко управлялся не Миша, а Князь. А он может такое внедрить в голову, да еще незаметно, мягко, по-змеиному, что и не заметишь.

Введенская как-то вечером отбежала в больницу к Маргарите, покалякать за чаем и попросить еще снотворного, и Князь остался с Соней. Наталья снисходительно надеялась, что этот урка рафинированный забьется в угол и будет послушно читать на память сказки Пушкина. Но, взойдя на крыльцо, она случайно услышала ужасное.

– …В одном холодном большом молчаливом городе жила-была София. Все считали, что ее папа – рабочий, грязный, колотящий гаечным ключом, а ее мама – дура набитая. Но как раз она-то была женщина непростая…

«Подлец. Какой подлец». – Ведь только взрослые понимают, что можно сказать слово «непростая», имея в виду «сволочь», «гулящая» и прочее.

– И вот к ним пришел издалека человек, было в нем что-то далекое и печальное. И он сказал Соне…

– «Я твой папа».

– Верно. Конечно, Соня не поверила, она-то думала, что отец их бросил. Но пришелец знал, о чем она плачет, что видит во сне, а еще – глядя на тень огня на стене…

– Что, правда знаешь?

– Конечно. Но если ты будешь перебивать…

– Не буду.

– Папа ей рассказал, что Соня – дочь князя, что по глупости ее прятали у простых людей, боясь за нее. А на самом деле бояться ей нечего, она умнее всех.

Сонька, здравомыслящий ребенок, засомневалась:

– Ну это как-то…

– Так и есть, – твердо сказал Князь, – дуру Соней не назовут. София – это, если хочешь знать, божественная премудрость.

– Если премудрость, то почему не слушают?

– Потому что им надо не ума, а жрать, бояться и делать то, что им говорят.

– Ага… а почему не слушают тогда умных?

– Потому что дураки. Мир создан для умных, а дураки должны делать то, что говорят умные…

«А вот тут ты просчитался, – злорадно подумала Наталья, – это не для семи лет». И угадала. Соня, пропустив мимо ушей непонятные ей слова, спросила:

– А если скажут: брешешь?

Скотина. Он уловил на лету и снизил планку:

– Пусть квакают. Ты же знаешь, как по правде.

Боже, как гладко у него получалось. Андрей все говорил, и голос его убеждал и обволакивал по-прежнему. Наталья чуть не плакала от злости и бессилия.

– …не бойся, не слушай тех, кто кричит или заставляет. Послушай того, без кого тебя не было бы…

Наконец он замолчал. И Соня даже не спросила о маме – хотя без мамы-то ее не было бы точно! А Князь будто услышал этот вопрос:

– Мама – это важно, но не все. Она любила, отдавала все, она молодец. Но она для этого и рождена, не будь тебя – так и жила бы она впустую, дура дурой…

«Подлец же. Падаль. Дрянь, дрянь!» – Наталья запрокинула голову, загоняя обратно злые, кипящие слезы. И уже сквозь пелену услышала вкрадчивое, страшное:

– Хочешь знать, что будет дальше?

– Хочу.

– А все от тебя зависит.

Глава 7

Князь, не открывая глаз, поинтересовался:

– Налюбовалась?

– Да невозможно это. – Наталья, вздохнув, улеглась ему на грудь, он обнял. Она, ласкаясь, прошептала: – Андрей. Уезжай. Ты нас погубишь.

– Я сказал, что один не уеду.

– Страшно.

– Ты никогда ничего не боялась – вот и теперь не бойся. Чего бояться? Меня не ищут. Меня нет, понимаешь?

– Ты наделаешь глупостей. Ты остальных почитаешь дураками.

– А если и есть дураки? – Он, чуть отстранившись, тормошил, то ли приводя в чувство, то ли укачивая: – Э-эй! Осталось чуть подкопить денег – и махнем отсюда ко всем чертям. В Крым. Ты же хочешь в Крым?

– Очень хочу домой, да.

– Вот и поедем, все вместе. Деньги – это моя забота, но главное – выправить документы, чтобы спокойно ожить.

Наталья напряглась:

– Как выправлять думаешь?

– Как и всегда. Только вот клише я не нашел, а ведь у вас были.

– В самом деле?

– Были, были. По ним и выправлю. И тебе, и мне, и Соне новую метрику. А то Палкина, что за хамская мерзость.

– Странно, я никогда их не видела.

– А ты вспомни.

– А ты сам разве не можешь?

Целуя ее, Князь покаялся:

– Родная, у меня не такие ловкие пальцы, как у вас. Даже вон, с вождем не могу сладить, а тут целый паспорт.

Наталья, отстранившись, поднялась. Приводя себя в порядок, напомнила:

– Соня скоро вернется. – И, махнув юбками, как лиса хвостом, убежала.

«“Нет” не всегда значит “нет”, скорее – не сейчас». – Князь потянулся, зевнул и перевернулся на другой бок. Ничего. Уж что-что, а ждать он теперь умеет. Но активно.

…Андрей проснулся глубокой ночью, как привык. Прислушался – в доме тихо. Ополоснув лицо и взбодрившись, отправился в свой тайный «кабинет».

Логово хитроумного «папеньки» он нашел, потому что предположил, что оно обязано быть, и целенаправленно искал. Долго ли коротко, но его внимание привлек этот шкаф у стены, противоположной входу, прикрепленный в распор между полом и потолком, заставленный разным хламом. Нормальная хозяйка давным-давно это бы все выбросила, но Наталья надышаться не может на все, что связано с «папенькой», так что даже его бардак занавесила свеженькой-накрахмаленной простыней и оставила как есть.

Князь, одернув эту занавеску, рассматривал полки, заставленные банками с олифой, пузырьками со скипидаром, лаками, клеем, коробочками с пигментами. Тут же валялась какая-то мелочь, которую можно видеть на любом блошином рынке, на рогожках – кованые гвозди, бляхи, сломанные подсвечники, венерки с обломанными руками, какой-то японский нож с красивой ручкой, но ржавый и с зазубринами. Все поверхности были задействованы, даже с торцов свисали гроздьями различные кисточки, лупы, линейки, рейсмус… и тут как раз глаз выхватил знакомый предмет. Вроде бы обычный ключ, на половину ладони, с тремя зубцами разной длины – и в точности такой, как на миниатюре из грамоты князя Андрея Боголюбского из Румянцевского собрания. Правда, там он был спрятан куда надежнее – в орнаменте среди переплетенных букв. Князь невольно хохотнул: «Ключ разумения. Введенский, вы серьезно? Вы кому такую подсказку оставили, неужто недоразвитой сестрице?»

Ключ висел на уровне нижней полки. Князь, опустившись на колени, сгреб с полки все добро на пол, снял полку и, простукав заднюю стенку, быстро нашел пустоту. Сам лаз был узкий, надо было ползти, но всего-то полметра. Внутри под землей обнаружился подвал два на три метра, довольно низкий – приходилось нагибаться, но сидя было просторно. Стены отделаны кирпичом и выкрашены известью, пол под деревянным настилом, но с щелями, можно сливать вниз, прямо на глину. Было душно, но терпимо, вентиляция была, и даже стояло ведро с негашеной известью для поглощения испарений.

Князь затеплил керосинку за толстым стеклом, все осмотрел, обнюхал, остался доволен. Все было сделано по уму.

Он работал теперь по ночам, когда Наталья наконец дорисовывала свои индийские веселые картинки… нет, честное слово, вот лгунья! Перо у нее быстрое, точное, чертовски талантливое, ей любую стилизацию создать – на раз плюнуть, левой рукой и не глядя. А как ломается, как набивает себе цену, припоминает все обиды, заставляет умолять – знакомо, все знакомо. Андрей даже пожалел эту директрису.

Хотя жалеть надо было себя, он все обшарил – и ни следа клише не нашел. А они были, ведь как-то себе документы «папенька» выправлял. Заново попытаться сделать Андрей не решался, подработать готовую форму еще куда ни шло, но создать что-то заново – нет, не сможет.

Надо любой ценой вырвать у ведьмы клише. Паспорт нужен срочно и позарез, и не столько для того, чтобы со всем табором махнуть в Крым. Ему не жалко, может отвезти, только пусть там и остаются, а ему дорога на Константинополь, а там в Марсель, а там как Бог даст.

Конечно, Наталье этого знать не положено, заподозрит – и все пропало, может и сдать, как уже было. Что за баба? Ведь она его обожает, это бесспорно. Хороша гадина. До боли в печенках красивая, но лживая, двусмысленная, хитрее лисы, упрямее ослицы. Какие слова говорит, как тает в руках, плачет от счастья, лепечет глупо, по-бабьи, приводит в дикий восторг – но ни гу-гу о деле.

Что ж, пободаемся, кто упрямее. Пока сыт, крыша над головой, кровать и прочее… «Все придет к тому, кто умеет ждать. Обождем, а пока займемся хлебом насущным».