Полная версия

Американское искусство, Советский Союз и каноны холодной войны

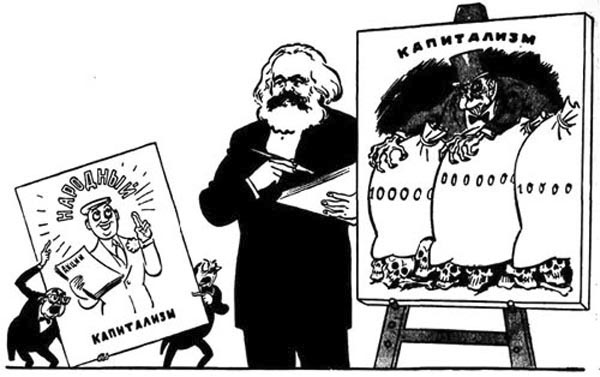

Ил. 0.5. Наум Лисогорский. Великий реалист и карлики-абстракционисты // Правда. 1959. 9 ноября. С. 5

Не то чтобы взгляд на искусство сквозь призму понятий, сопряженных с холодной войной, совсем не соответствует действительности. Точнее будет сказать, что они отражают реальную картину, но лишь частично. История искусства этого периода до сих пор изучается как политическая история искусства. Но мне хотелось бы предотвратить то, что Сергей Даниэль, советский и российский семиотик и искусствовед, назвал превращением искусства в риторику[46] (политическую в моем случае):

Риторика, конечно, не противопоказана науке. Вопрос в том, служит ли она познанию или претендует заменить собой таковое. Как известно, говорить и писать об искусстве можно не только ради самого искусства, но также ради удовлетворения ораторских и литературных амбиций, ради овладения аудиторией, ради того, скажем, чтобы покорять сердца прекрасных дам (или мужей) и т. п. Если автор не лишен риторического дара и мастерства… он может с успехом навязать аудитории представление, будто самый процесс овладения ею (аудиторией) и есть мышление об искусстве. В таком случае ни автора, ни читателя или слушателя уже не интересует, по существу, что стоит за именами Леонардо или Сезанна, как эти художники видели и мыслили, в какие законы верили, о чем писали и говорили и т. д. Художник становится риторической фигурой[47].

Действительно, Джексон Поллок давно уже стал риторической фигурой. То же самое можно сказать об американском абстракционизме, понимаемом как символ свободы, или советском фигуративном искусстве как символе тоталитаризма. Напротив, в этой монографии американское искусство понимается не только как инструмент политической риторики, позволявший буквально визуализировать или метафорически выразить идеологические штампы. Американские кураторы никогда не забывали об эстетическом аспекте искусства. Например, в 1963 году организаторы выставки «Американская графика», второй важнейшей выставки ЮСИА в СССР, совершенно не стремились свести изобразительное искусство к трансляции идеологических тезисов, а воспринимали искусство как универсальный транскультурный язык: «Цвет, форма, линия и символ не зависят от языка, обладая почти уникальной способностью обращаться к тому, что объединяет, а не разделяет людей»[48]. Такая повестка в корне отличалась от логики идеологического подрыва, обычно ассоциируемой с выставками нефигуративного искусства в СССР. Не мыслила исключительно политическими категориями и публика. Яркий тому пример – случай с картиной Ясуо Куниёси «Артистка цирка отдыхает» (Circus Girl Resting) (ил. 0.6). В 1946 году президент США Гарри Трумэн, который сам был художником-любителем, заявил, говоря об этой картине: «Если это искусство, то я готтентот»[49]. Через 13 лет первый секретарь Никита Хрущев посетил Американскую национальную выставку 1959 года, где другая, но стилистически родственная работа Куниёси «Удивительный жонглер» (The Amazing Juggler) вызвала у него смех (ил. 0.7)[50]. Хрущеву ни разу не представилось возможности обсудить свои художественные вкусы с Трумэном, но эти насмешки над Куниёси показывают, что их эстетические предпочтения были не так уж и противоположны. Заметим, что, реагируя на творчество Куниёси, оба лидера совершали и акт эстетической интерпретации художественного текста, а не только акт культурной политики. Как будет показано в этой книге, советские зрители, как и американские кураторы, тоже не рассматривали искусство исключительно в политических категориях холодной войны.

Ил. 0.6. Ясуо Куниёси. Артистка цирка отдыхает (1925). Музей изящных искусств Джул Коллинс Смит, Обернский университет

Ил. 0.7. Посещение Н. С. Хрущевым и А. И. Микояном Американской национальной выставки в Москве // Советская культура. 1959. 5 сентября. С. 2

Посылки исследованияИтак, перед нами по-прежнему стоит вопрос: как анализировать историю американского искусства в годы холодной войны, учитывая ее многослойность, транснациональный характер, а также недостатки существующих подходов? Правда ли американцы пытались подорвать советскую власть абстрактной живописью и действительно ли советская сторона так уж боялась нефигуративного искусства? А главное, можем ли мы адекватно оценить роль искусства как оружия в холодной войне? Логика ответов на эти вопросы определена четырьмя ключевыми методологическими посылками, кратко сформулированными ниже. Эти посылки, направляющие мое повествование, позволяют наметить некоторые альтернативные подходы к истории американского искусства в период холодной войны. Вместе с тем сами эти подходы проходят проверку эмпирическим материалом, представленным в этой книге.

Во-первых, как мне представляется, историю американского искусства в Советском Союзе в годы холодной войны нельзя объяснить одной только политикой или дипломатией. Поэтому я предлагаю избегать повсеместного проецирования политической обстановки на ситуацию в искусстве. Моя задача состоит в том, чтобы переключиться с политики искусства на искусство и политику в годы холодной войны. Иными словами, вместо истории политического детерминизма в американском искусстве и культуре определенного периода я анализирую историю искусства в ее сложном взаимодействии с политической повесткой.

Во-вторых, акцент на искусстве и его лишь частичной зависимости от политики позволяет – и требует – пересмотреть понятийный аппарат, обычно применяемый для анализа искусства в контексте холодной войны. Популярная оппозиция «абстрактное vs реалистическое» не является главной и единственной отправной точкой для такого рода анализа. Этими двумя категориями и производными от них («капитализм vs коммунизм» и т. д.) зачастую злоупотребляют, вчитывая их в произведения искусства и выставки периода холодной войны. В действительности за произведениями американского искусства и их восприятием могли стоять и более сложные и разнообразные контексты, чем те, что диктовались политической ситуацией. И роль американских кураторов вовсе не сводилась к организации идеологических диверсий через искусство, а советская публика не вела себя как наивный индоктринированный соцреализмом зритель, панически боявшийся встречи с абстрактным искусством. Помимо политической обстановки, самобытная реакция советской аудитории на американское искусство зависела от предшествующего эстетического опыта и глубины познаний в изобразительном искусстве (или отсутствия таковых) и, конечно, от субъективных ассоциаций. До сих пор исследователи, фокусируясь прежде всего на идеологических смыслах, закрывали глаза на эмоциональную палитру рецепции искусства холодной войны. Меня же будет интересовать буквальная суть того, что исследователи называют «битвой за сердца и умы». Поэтому в монографии уделяется особое внимание и тому, как кураторы и критики формировали уникальный эмоциональный габитус для восприятия американского изобразительного искусства.

Третья посылка моего исследования касается ремесла историка искусств – если перефразировать заглавие знаменитой монографии Марка Блока[51]. Историю американского искусства в годы холодной войны следует изучать не просто как вербальный нарратив, создававшийся в западных университетах и музеях. В одной из своих главных работ, «Историях искусства» (Stories of Art), Джеймс Элкинс отмечает, что историю искусства можно осмыслять в разных формах – от привычных учебников до различных карт, схем, графиков и т. п.[52] Чтобы проследить, какие формы принимала история американского искусства в годы холодной войны, в книге я сосредоточусь на разнообразных медиа и жанрах, от сатирических фельетонов и карикатур до мультфильмов. Мы привыкли к определенным моделям истории искусства, в значительной степени опирающимся, по утверждению Элкинса, на западную традицию изучения предмета. Вторя призыву Элкинса к критическому осмыслению различных дискурсов об искусстве, в этой книге я уделяю внимание многообразию способов конструирования смыслов американского искусства.

Внимание к периферийному и маргинальному подводит меня к моей последней посылке. Итак, в-четвертых, я предлагаю, обращаясь к советскому и американскому дискурсу об искусстве США, соблюдать необходимую для критического взгляда дистанцию. В советской художественной критике и истории искусства, основательно пропитанных идеологией, долгое время видели только разновидность пропаганды. Характерна реакция Клемента Гринберга, отца американской арт-критики, на уже упомянутую статью Кеменова «Черты двух культур»[53]

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

В действительности проект купола для московской выставки разработал промышленный дизайнер Джордж Нельсон (ил. 0.2). Начиная с международной выставки в Кабуле в 1956 году, купол был ключевым элементом американских экспозиций. Проект 1959 года основывался на идеях Фуллера, однако учитывал специфику российского климата. Купол был снесен в 1983 году.

2

Цит. по: Masey J., Morgan C. L. Cold War Confrontations: US Exhibitions and Their Role in the Cultural Cold War. Baden: Lars Müller Publishers, 2008. P. 214.

3

Ibid. P. 170–183; Richmond Y. Cultural Exchange and the Cold War: Raising the Iron Curtain. University Park: Pennsylvania State University Press, 2003. P. 133–135.

4

24 июля 1959 года между вице-президентом США Ричардом Никсоном и первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым состоялся горячий, но дружелюбный спор о достоинствах капитализма и коммунизма. Лидеры обеих стран выдвигали свои аргументы, проходя по разным секциям Американской национальной выставки, включая типовую кухню, но кульминации их дискуссия достигла уже в телестудии. Подробнее о переплетении технологической, политической и культурной истории, способствовавшем знаковым «кухонным дебатам», см.: Cold War Kitchen: Americanization, Technology, and European Users / Ed. R. Oldenziel, K. Zachmann. Cambridge: MIT Press, 2009.

5

Джек Мейси, главный дизайнер Американской национальной выставки, даже утверждает, что инициатива обмена опытом исходила от самого Хрущева: в 1957 году, давая интервью для программы «Лицом к народу» (Face the Nation) на CBS, первый секретарь обратился к американцам и пригласил США начать академический, научный и культурный обмен. Эта инициатива была официально закреплена в Соглашении Лэйси – Зарубина, подписанном 27 января 1958 года, – оно и легло в основу взаимного американо-советского культурного обмена, частью которого стали Американская национальная выставка в Москве и ответная советская выставка в Нью-Йорке. Соглашение названо так по имени сотрудника Госдепартамента США Уильяма Лэйси и советского посла в США Георгия Зарубина, которые его подписали. Соглашение продлевали каждые два года до 19 июня 1973 года, когда было подписано Общее соглашение о контактах, обменах и сотрудничестве между двумя странами. Подробнее об ожиданиях Хрущева и советской стороны от выставки см.: Masey J., Morgan C. L. Cold War Confrontations. P. 154–155; Reid S. E. Who Will Beat Whom? Soviet Popular Reception of the American National Exhibition in Moscow, 1959 // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2005. Vol. 6. № 4. P. 860–865.

6

Уолтер Хиксон в своем масштабном исследовании культурной холодной войны уделяет особое внимание подробному анализу технологий американской пропаганды и «культурному проникновению в советскую империю», возможности для которых открывала выставка (см.: Hixson W. L. Parting the Curtain: Propaganda, Culture, and the Cold War, 1945–1961. Basingstoke: McMillan, 1997).

7

Служебная записка, Сивард – Робертсу. 9 октября 1958 года (см.: National Archives and Records Administration at College Park, Maryland (далее – NARA II), Record Group (RG) 306, Entry: UD-UP 10, Box 1, Folder: USA: 1965. American National Exhibition in Moscow). Об истории раздела, посвященного искусству на выставке 1959 года, см.: Kushner M. S. Exhibiting Art at the American National Exhibition in Moscow, 1959. Domestic Politics and Cultural Diplomacy // Journal of Cold War Studies. 2002. Vol. 4. № 1. P. 6–26; Simms G. The 1959 American National Exhibition in Moscow and the Soviet Artistic Reaction to the Abstract Art: PhD diss (History of Art). Universität Wien, 2007.

8

См. обзор продвижения американского искусства в годы холодной войны, в том числе в рамках Американской национальной выставки: Krenn M. Fall-out Shelters for the Human Spirit: American Art and the Cold War. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2006. О возможной роли ЦРУ в сфере искусства см.: Saunders F. S. Who Paid the Piper? The CIA and the Cultural Cold War. London: Granta Books, 2004. Трактовки модернизма как «подрывного оружия» холодной войны сложились в 1970-х годах и до сих пор преобладают в современной историографии (см.: Kozloff M. American Painting during the Cold War // Artforum. 1973. Vol. 11. № 9. P. 43–54; Cockroft E. Abstract Expressionism, Weapon of the Cold War // Artforum. 1974. Vol. 12. № 10. P. 39–41). В главе 5 я в деталях разберу историю становления этой популярной идеи.

9

Caute D. The Dancer Defects: The Struggle for Cultural Supremacy during the Cold War. Oxford: Oxford University Press, 2003. P. 541.

10

Подробнее об использовании визуального искусства в американской политике и дипломатии см.: Arndt R. T. The First Resort of Kings: American Cultural Diplomacy in the Twentieth Century. Washington: Potomac Books, 2005. P. 360–379; Caute D. The Dancer Defects. P. 507–611. Об истории репрезентации американского искусства в Латинской Америке см.: Fox C. F. Making Art Panamerican: Cultural Policy and the Cold War. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2013.

11

Попытки заменить изоляционистскую перспективу интерпретациями, где акцент сделан на взаимодействии, уже существенно изменили как подход к теме холодной войны, так и славистику. Например, финские историки Симо Микконен и Пиа Койвунен высказались в пользу необходимости переключить внимание науки с международной политики на культурные контакты, связывавшие идеологически разделенные страны (см.: Beyond the Divide: Entangled Histories of Cold War Europe / Ed. S. Mikkonen, P. Koivunen. New York: Berghahn, 2015. P. 3). Видный славист Майкл Дэвид-Фокс в работе по раннесоветской политике культурного обмена высказал мысль, что для изучения СССР особенно продуктивен транснациональный подход. Сосредоточившись на практиках демонстрации советских достижений иностранцам в 1920-х – конце 1930-х годов, Дэвид-Фокс показывает, что страна выработала уникальную модель взаимодействия с Западом (см.: David-Fox M. Showcasing the Great Experiment: Cultural Diplomacy and Western Visitors to the Soviet Union, 1921–1941. Oxford: Oxford University Press, 2014). Транснациональный подход помогает преодолеть прежде преобладавшие изоляционистские трактовки и в отношении дискурса сферы искусства в период холодной войны (см.: Azatyan V. Cold-War Twins: Mikhail Alpatov's «A Universal History of Arts» and Ernst Gombrich's «The Story of Art» // Human Affairs. 2009. № 3. P. 289–296; Born R. World Art Histories and the Cold War // Journal of Art Historiography. 2013. № 9. P. 1–21). О включенности советского дискурса о кубизме в транснациональную дискуссию см.: Chunikhin K. Art and Irreconciliation, or Cubist Ruptures of Soviet Postwar Aesthetics // Russian Review. 2021. Vol. 81. № 1. P. 66–91.

12

См., например, работу о концепции эстетической войны между СССР и Западом, построенной на резких противопоставлениях: Johnson O. Aesthetic Enemies: The «Two Cultures» Theory at the Outset of the Cold War // Justifying War / Ed. D. Welch et al. London: Palgrave, 2012. P. 270–287.

13

См. одну из первых капитальных работ о советском тоталитарном искусстве: Голомшток И. Тоталитарное искусство. М.: Галарт, 1994; см. также: Gutkin I. The Cultural Origins of the Socialist Realist Aesthetic, 1890–1934. Evanston: Northwestern University Press, 1999.

14

Этот термин ввел в оборот в 1946 году социолог Николай Тимашев, обозначив им то, что он считал сталинским отказом от коммунистической идеологии в 1930-х годах. Несколько десятилетий спустя работы Шейлы Фицпатрик привлекли пристальное внимание к культурным последствиям «великого отступления» (см.: Timasheff N. S. The Great Retreat: The Growth and Decline of Communism in Russia. New York: E. P. Dutton and Co., 1946; Fitzpatrick S. The Cultural Front: Power and Culture in Revolutionary Russia. Ithaca: Cornell University Press, 1992).

15

Сумбур вместо музыки // Правда. 1936. 28 января. Этот текст получил такую скандальную славу, что к 60-летию его появления в печати газета «Коммерсант» опубликовала посвященную ему статью: Поспелов П. К шестидесятилетию статьи «Сумбур вместо музыки» // Коммерсант. 1996. 3 февраля.

16

Подробнее о кампании против формалистов и ее результатах см.: Fitzpatrick S. The Lady Macbeth Affair: Shostakovich and Soviet Puritans // S. Fitzpatrick. The Cultural Front. P. 183–215.

17

У понятия «формализм» сложная история. Начиная с 1930-х годов в Советском Союзе это слово обладало негативными коннотациями и использовалось применительно к произведениям, авторы которых, по мнению советских критиков, уделяли много внимания форме, забывая о важности содержания. В более широком смысле слово «формализм» использовалось для обозначения модернистского искусства в целом. Советские коннотации этого слова не следует смешивать с американским толкованием термина «формализм», ассоциируемым с Клементом Гринбергом и его подходом к интерпретации искусства. Формализм как обвинение также не следует путать с русским формализмом как литературоведческой школой. См. об этих различиях у Гринберга: Greenberg C. Complaints of an Art Critic (1967) // C. Greenberg. The Collected Essays. Vol. 4. Modernism with a Vengeance / Ed. J. O'Brian. Chicago: The University of Chicago Press, 1993. P. 268–269.

18

Такие статьи, осуждающие «формалистическую» музыку, театр, литературу и другие виды искусства, выходили в 1936–1937 годах, а затем составили сборник (см.: Против формализма и натурализма в искусстве. М.: ОГИЗ-ИЗОГИЗ, 1937). В конечном счете государственная кампания по борьбе с формализмом в СССР вылилась в целый ряд мер, включая изъятие книг из библиотек, уничтожение картин, кадровые перестановки и возбуждение уголовных дел.

19

О художниках-пачкунах // Правда. 1936. 1 марта.

20

Владимир Кеменов, родившийся в 1908 году, в 1938–1940 годах был директором Третьяковской галереи. В 1940–1948 годах – председателем правления ВОКС. В 1954–1956-м – заместителем министра культуры СССР. В 1960 году он возглавил сектор современного зарубежного искусства Института истории искусств. Кеменов был одним из самых заметных оппонентов модернизма в Советском Союзе.

21

Kemenov V. Aspects of Two Cultures // VOKS Bulletin. 1947. № 52. P. 20–36.

22

Подробно об образе «врага» на раннем этапе холодной войны см.: Фатеев А. Образ врага в советской пропаганде. 1945–1954: Дис. … канд. ист. наук. М., 1998.

23

Постановление оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“», 14 августа 1946 года // Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б) – ВКП(б), ВЧК – ОГПУ – НКВД о культурной политике. 1917–1953 гг. М.: Международный фонд «Демократия», 1999. С. 587.

24

Жданов А. Доклад о журналах «Звезда» и «Ленинград». Сокращенная и обобщенная стенограмма докладов товарища А. А. Жданова на собрании партийного актива и на собрании писателей в Ленинграде. М.: Госполитиздат, 1952. С. 12.

25

Основная практическая задача этой кампании состояла в том, чтобы повысить патриотизм советских людей. Для этого советская пропаганда превозносила советскую культуру и науку, одновременно осуждая культуру и науку Запада. Тех, кто хвалил что-либо западное (от искусства до научных теорий), обвиняли в «низкопоклонстве». Подробнее о «борьбе с космополитизмом» см.: Вдовин А. «Низкопоклонники» и «космополиты». 1945–1949: История и современность // Новая книга России. 2007. № 2. С. 20–37; Johnson O. Aesthetic Enemies. P. 283–284.

26

Kozloff M. American Panting during the Cold War // Artforum. 1973. Vol. 11. № 9. P. 44.

27

Историк дипломатии Джон Браун полагает, что сам вопрос о национальном искусстве противоречил ценностям американского общества: «Тенденция правительства США игнорировать дипломатию в сфере искусства отражает некоторые давние черты американского национального характера, пуританского, демократичного, лишенного национальной культуры, но влияющего на мир за счет массовой индустрии развлечений» (см.: Brown J. Art Diplomacy: The Neglected Aspect of Cultural Diplomacy // America's Dialogue with the World / Ed. W. P. Kiehl. Washington: Public Diplomacy Council, 2006. P. 73).

28

Guilbaut S. How New York Stole the Idea of Modern Art: Abstract Expressionism Freedom and the Cold War. Chicago: University of Chicago Press, 1985.

29

Krenn M. Fall-Out Shelters.

30

De Hart Mathews J. Art and Politics in Cold War America // American Historical Review. October 1976. Vol. 81. № 4. P. 762.

31

Больше о маккартизме и его последствиях для искусства и литературы см.: Caute D. The Great Fear: The Anti-Communist Purge under Truman and Eisenhower. New York: Simon and Schuster, 1978; Morgan T. Reds: McCarthyism in Twentieth-Century America. New York: Random House, 2003.

32

Цит. по: Krenn M. Fall-Out Shelters. P. 98. О Дондеро см. также: De Hart Mathews J. Art and Politics. P. 772–773.

33

Krenn M. Fall-Out Shelters. P. 155–173.

34

Statement on Artistic Freedom, 1954–1955. Lloyd Goodrich papers, 1884–1987, bulk 1927–1987. AAA. Box 14. Folder 3: Statement on Artistic Freedom, 1954–1955.

35

Statement on Artistic Freedom, 1954–1955.

36

Трофимов П. С. Современная буржуазная американо-английская эстетика на службе врагов мира, демократии и социализма: стенограмма публичной лекции. М.: Знание, 1953.

37

Чегодаев А. Д. Искусство США от Войны за независимость до наших дней. М.: Искусство, 1960. Черновую редакцию своей монографии Чегодаев подготовил в 1956–1957 годах, работая в НИИ теории и истории изобразительных искусств Академии художеств СССР. Он завершил работу над ней в 1959 году, уже будучи сотрудником Института истории искусств АН СССР. В 1976 году монография была доработана и переиздана: Чегодаев А. Д. Искусство Соединенных Штатов Америки, 1675–1975. Живопись, архитектура, скульптура, графика. М.: Искусство, 1976.

38

См. исследование, ставшее важной вехой в изучении американского реализма как самостоятельной и самодостаточной традиции: Novak B. American Painting of the Nineteenth Century: Realism, Idealism and the American Experience. New York; Washington; London: Praeger Books, 1969. Работа Чегодаева, где он определял «национальный характер» американского реализма, была написана на 10 лет раньше.