Полная версия

Американское искусство, Советский Союз и каноны холодной войны

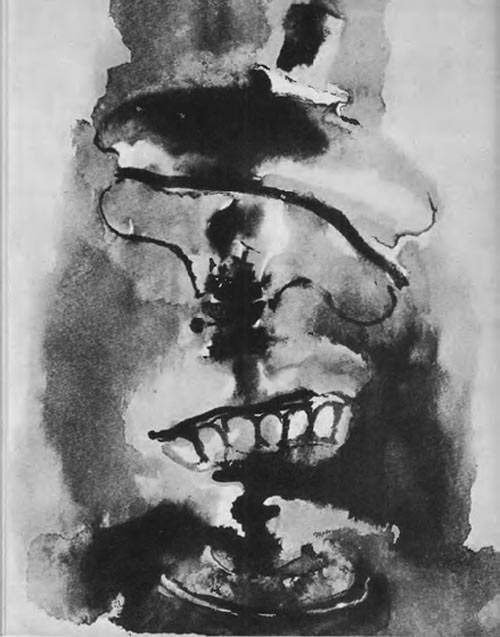

Ил. 0.4. Владимир Лебедев. Лампа, иллюстрация к стихотворению С. Маршака «Вчера и сегодня», 1933 г. По переизданию: Маршак С. Сказки, песни, загадки. М.: Детская литература, 1973. С. 74

Эта риторика, обличающая связь между формализмом, современным западным искусством и подрывной политической деятельностью, пережила 1930-е годы и Великую Отечественную войну (1941–1945) и развернулась с новой силой в период холодной войны. Об этом наглядно свидетельствует пример Владимира Кеменова, авторитетного советского искусствоведа и функционера[20]. В 1947 году Кеменов опубликовал программную статью «Черты двух культур» (Aspects of Two Cultures) – образец антагонистических суждений в сфере изобразительного искусства: подлинное соцреалистическое искусство в ней противопоставлялось «антигуманистическому», «упадочному» буржуазному искусству, «лицемерно скрывающему свою реакционную природу» и «враждебному интересам демократических масс»[21]. Кеменов, посвятивший 16 страниц выстраиванию негативных связей между советской и западной культурой, откликался на усилившиеся в СССР антизападные тенденции. В 1947 году, в самом начале холодной войны, советская пропаганда искала разных идеологических врагов, в том числе и в сфере искусства[22].

Одним из важнейших факторов, определивших такой идеологический модус критики, стало постановление оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“», вышедшее 14 августа 1946 года. Его автор, Андрей Жданов, на тот момент главный советский идеолог, подверг резкой критике Анну Ахматову и Михаила Зощенко за их «аполитичные», «идеологически вредные» произведения[23]. Ахматову он, в частности, критиковал за любовную лирику, а Зощенко – за неподобающую социальную сатиру. Жданов отмечал, что подобные литературные произведения едва ли соответствуют запросам советского искусства. В докладе на встрече с писателями в Ленинграде в сентябре 1946 года Жданов продолжил мысль, высказанную в постановлении, и объявил опальных авторов внутренними врагами государства, ведущими подрывную деятельность с целью «отравить сознание» молодежи[24]. Он утверждал, что нельзя терпеть такое непатриотичное и антисоветское искусство и что учреждениям, ответственным за пропаганду, следует внимательнее следить за тем, что издается в Советском Союзе. Результатом ждановского доклада стала усилившаяся критика «формалистических» писателей, художников и других интеллектуалов со стороны советской пропаганды, заявлявшей, что они транслируют западную идеологию, а значит, выступают агентами западного империализма. В сфере изобразительного искусства апогей этой репрессивной политики, также известной как кампания по борьбе с космополитизмом, пришелся на 1948 год, когда закрыли Государственный музей нового западного искусства[25]. Это было последнее в стране публичное пространство, где демонстрировались картины западных модернистов: французских импрессионистов и постимпрессионистов.

Таким образом, в первые годы холодной войны в Советском Союзе оставалось все меньше следов присутствия модернизма, а негативная критика западного искусства активно набирала обороты. Как и почему, несмотря на столь последовательную и жесткую политику запретов и цензуры, американское искусство в 1950–1960-х годах стало заметной частью советского культурного ландшафта? Специалисты по истории СССР охотно – и справедливо – объяснят интерес Советского Союза к американскому искусству последствиями оттепели: при Хрущеве советское общество возобновило контакт с Западом. Однако в этой монографии представлена более детальная картина. Действительно, в хрущевскую эпоху предпринимались шаги, противоположные репрессивной культурной политике сталинизма. Но нельзя забывать, что некоторые базовые принципы советского подхода к искусству, такие как государственная цензура и монополия социалистического реализма, оставались неизменными на протяжении всего советского периода. Учитывая эти обстоятельства, история американского искусства в СССР позволяет глубже понять логику культурной оттепели. Возникшие в конце 1950-х – 1960-х годах в Советском Союзе подходы к репрезентации и рецепции американского модернизма и реализма выстраивали особый баланс между доступом к западному искусству и запретом на него в условиях холодной войны.

Искусство и политика в СШАДля сюжетов этой книги в значительной степени важна и предыстория взаимоотношений искусства и власти в США в период холодной войны. Как заметил Макс Козлофф, именитый американский арт-критик, «до Второй мировой войны эта страна [Америка] не могла претендовать на подлинное лидерство и не обладала серьезным культурным авторитетом в сфере изобразительного искусства»[26]. Отсутствие какого-либо единого общепринятого нарратива о национальном американском искусстве воспринималось как проблема[27], затрудняющая борьбу с распространенными стереотипами того времени, согласно которым американская живопись, провинциальная версия великой европейской традиции, не представляла особой художественной ценности. Эта основанная на существенных огрублениях точка зрения, разумеется, давно пересмотрена. При этом можно утверждать, что именно начало холодной войны ознаменовало появление нарратива, определяющего реноме американского искусства и по сей день. Так, в 1983 году Серж Гильбо в своей ныне классической книге о становлении модернизма в США заметил, что после Второй мировой войны Нью-Йорк «похитил идею современного искусства», а американский авангард добился международного признания[28]. В 2005 году историк культурной дипломатии Майкл Кренн показал в деталях, как начиная с конца 1940-х годов в ходе подготовки выставок американской живописи для зарубежной аудитории американское искусство обретало все более высокий статус и международное признание[29]. Таким образом, возникновение в США концепции свободного и демократичного модернизма и практик ее продвижения вне Америки напрямую связано с идеологической поляризацией в период холодной войны.

Однако не следует думать, что история американского искусства в Советском Союзе была легким и закономерным переносом свободного искусства модернизма из демократической страны на враждебную почву тоталитарного государства. Еще в 1976 году американский историк Джейн де Харт Мэтьюз одной из первых исследовала происходившее в США после Второй мировой войны системное вмешательство цензуры и политики в сферу искусства, хотя, как справедливо заметила автор, «борьба с определенными видами искусства никогда не достигала таких масштабов… как в тоталитарных государствах»[30]. Ключевой импульс для развития тенденции государственного контроля в области искусства исходил от сенатора Джозефа Маккарти и Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, особенно активной в конце 1940-х – конце 1950-х годов[31]. Сопутствовавший маккартизму антикоммунистический террор оказал прямой эффект на изобразительное искусство. Под удар попал целый ряд художников: от реалистов, таких как Рокуэлл Кент и Антон Рефрежье, до радикальных модернистов, таких как Джексон Поллок. Все они имели в прошлом или до сих пор сохраняли связи с коммунистическими либо социалистическими организациями, что делало их очевидно уязвимыми в условиях развернувшейся при маккартизме «охоты на ведьм». Произведение искусства, а вместе с ним и его автор могли подвергнуться осуждению и в тех случаях, когда содержание носило социально-критический характер, затрагивая проблемы общества (как это произошло с работами известнейшего социального реалиста Бена Шана) или если предлагало спорную трактовку американской истории (как у Антона Рефрежье, история которого будет освещена на страницах этой книги). Наконец, произведение искусства могли счесть коммунистическим просто потому, что оно было модернистским. Яркий пример такого рода критики – известное высказывание Джорджа Дондеро, еще одного сенатора, прославившегося нетерпимостью в отношении авангарда. Приведу его слова, очень напоминающие советские доводы касательно подрывного и непатриотичного модернистского искусства:

Дадаизм разрушает осмеянием, сюрреализм – отрицанием разума, кубизм – продуманным беспорядком, футуризм – мифом о механизации, экспрессионизм – подражанием примитивному и больному сознанию, абстракционизм – головоломками. Четыре лидера этих «измов» – Пикассо, Брак, Леже и Дюшан. Леже и Дюшан теперь в США, где они хотят приложить руку к разрушению наших стандартов и наших традиций. Коммунистическое искусство при помощи и потворстве сбитых с толку американцев всаживает американскому искусству нож в спину с самыми кровожадными намерениями[32].

Эти непростые отношения искусства и политики оказали сильнейшее влияние на формирование американского подхода к организации зарубежных выставок. В 1946 году Госдепартамент США начал закупать работы самых современных американских художников для заграничной выставки «Продвигая американское искусство» (Advancing American Art). В финальную экспозицию вошли 79 работ таких художников, как Джорджия О'Кифф, Артур Доув, Уильям Базиотис и другие. За рубежом выставка удостоилась высоких оценок, но на родине изначально благосклонная реакция резко сменилась жесточайшей критикой. Противники выставки утверждали, что отобранные картины, особенно наиболее современные примеры американского модернизма, не дают адекватного представления об искусстве США, не говоря уже об опасных связях некоторых художников с коммунизмом: имена восемнадцати из сорока семи авторов работ фигурировали в открытых отчетах Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, а трое из этих восемнадцати были членами Коммунистической партии США. Возмущение публики нарастало, и Конгресс, который забрасывали письмами разгневанные налогоплательщики, консервативные любители искусства и антикоммунисты, решил организовать публичные слушания. На повестке стоял вопрос о допустимости расходования государственных денег на модернистскую живопись, едва ли адекватно отражавшую эстетические предпочтения большинства. Итогом общественного давления стал отзыв выставки из европейского турне в 1947 году. Годом позже собрание из более чем ста произведений распродали, выручив 6000 долларов.

Общественная критика и последующая отмена выставок американского искусства, проводившихся за рубежом, становились системными явлениями. Как продемонстрировал Кренн, историю американской культурной дипломатии в конце 1950-х – 1960-х годах вообще можно рассматривать как историю борьбы кураторов против отмены выставок. Даже Американская национальная выставка в Москве 1959 года, сегодня считающаяся безусловным успехом саморепрезентации США, не избегла критики у себя на родине – за включение модернистских холстов и скульптур, за отсутствие американских картин XVIII и XIX веков и, конечно, за экспонирование художников, в прошлом имевших связи с коммунистами или социалистами (таких, как Джексон Поллок, Бен Шан, Питер Блюм и многие другие)[33]. Специальное слушание Конгресса по поводу секции искусства на Американской национальной выставке состоялось 1 июля 1959 года, когда экспозиция уже была на пути в Сокольники. Однако, в отличие от предыдущих выставок, благодаря личному вмешательству президента Дуайта Эйзенхауэра ни одну работу в 1959-м не сняли. Вместо этого в Москву дополнительно направили еще двадцать восемь реалистических картин, написанных до Первой мировой войны, чтобы уравновесить экспозицию современного искусства более консервативными фигуративными полотнами.

Ни такой исход, столь удачный для организаторов Американской национальной выставки, ни распространение нарратива об американском искусстве как свободном и демократичном были бы невозможны без общественного сопротивления разным формам маккартизма в 1950-х годах. Яркий пример этого сопротивления – Альфред Барр, куратор Музея современного искусства в Нью-Йорке и теоретик авангарда, 14 декабря 1952 года опубликовавший в газете The New York Times статью «Является ли современное искусство коммунистическим?». Барр заявлял, что борьба с модернизмом – отчетливая примета тоталитарных режимов, и таким образом побуждал американских читателей делать весьма неутешительные выводы о демократии США. 22 октября 1954 года Американская федерация искусств, авторитетная институция в художественном мире США, выпустила Декларацию о свободе творчества, где говорилось, что такая свобода – «неотъемлемая часть» демократии и что она существует «вне зависимости от политической или общественной позиции художника, его симпатий или деятельности»[34]. Эта декларация, развивавшая аргументы Барра, недвусмысленно обозначала саму возможность использовать американское современное искусство в холодной войне: «свобода и многообразие – наиболее действенный ответ тоталитарной мысли, стремящейся к контролю и унификации»[35].

Отголоски этих эстетических дебатов будут напоминать о себе на протяжении всех семи глав монографии. Говоря об этом во введении, я стремлюсь отчасти дистанцироваться от популярного сегодня суждения, утверждающего, что в условиях американской демократии естественным образом возникла практика саморепрезентации через модернистское искусство. Напротив, концепция модернизма как свободного искусства не была изначально присуща обществу США. Она созрела в крайне напряженной обстановке, обусловленной неприятием авангарда существенной частью американского общества и очередной волной страха перед «красной угрозой», и, как будет показано во второй части этой книги, осознанно модифицировалась для советской аудитории.

Каноны американского искусстваИстория культурных контактов – важная тема этой книги. Но в первую очередь эта монография посвящена именно истории искусства. Первые десятилетия холодной войны совпали с периодом, когда по обеим сторонам Атлантического океана знания об американском искусстве заметно обогатились. Сама эта тема, вообще мало кого интересовавшая до Второй мировой войны, внезапно оказалась лакуной, и обе сверхдержавы активно участвовали в ее заполнении. До сих пор изучение этого важнейшего этапа возникновения истории искусства США сводилось практически полностью к дискуссиям о послевоенной абстрактной живописи, а вопрос об участии Советского Союза в формировании историографии американского искусства вообще не поднимался. Однако в СССР собственная концепция американского национального искусства сложилась уже в 1950-х годах. Советские искусствоведы отводили искусству США место в одном ряду с национальными искусствами других стран: Италии, Франции, Нидерландов и пр. К 1959 году, когда американскую живопись показали на АНВ в Москве, среди советских искусствоведов и критиков уже сложился полноценный дискурс как о модернистском, так и о реалистическом искусстве США. К примеру, еще в 1953 году издательство «Знание» выпустило тиражом 150 000 экземпляров 24-страничную лекцию П. С. Трофимова «Современная буржуазная американо-английская эстетика на службе врагов мира, демократии и социализма»[36]. Столь значительный тираж свидетельствует о явном намерении советской власти популяризировать свою критическую позицию по отношению к современному западному искусству среди советских людей, большинство которых в 1953 году в принципе не могли видеть никаких модернистских полотен. Американская фигуративная живопись привлекала не менее пристальное внимание советских ученых. В 1960 году Андрей Чегодаев, известный искусствовед, сотрудник Института истории искусств АН СССР и страстный любитель американского реализма, выпустил важнейшую монографию «Искусство США от Войны за независимость до наших дней», изданную тиражом 20 000 экземпляров[37]. Этой публикацией Чегодаев предвосхитил более поздние тенденции в изучении реалистического искусства США, которое американские и европейские критики до конца 1960-х годов будут преимущественно воспринимать как вторичное и провинциальное[38]. Магистральное исследование Чегодаева стало первой работой по американскому искусству, написанной не в США, а тот факт, что вышла эта монография в СССР, в стране – антагонисте Америки в холодной войне, сам по себе примечателен.

Одновременное формирование в 1950–1960-х советского и американского канонов искусства США показывает, что даже в годы холодной войны его история была транснациональным явлением. В исторической науке транснациональный подход получил заметное распространение с конца 1990-х годов благодаря своему эвристическому потенциалу, позволяющему выстраивать оригинальные нарративы с учетом «динамики и сил, не ограниченных национальными границами»[39]. Сейчас для исследования международных связей и культурного обмена эффективно применяются самые разные родственные методы: история культурных трансферов, история пересечений (histoire croisée), переплетенная история (entangled history), – что побуждает задуматься об уместности транснационального подхода и для изучения искусства[40]. Историки американского искусства тоже обогатили знания о своем предмете, принимая во внимание транснациональную перспективу. Возьмем, к примеру, вышедший в 2009 году сборник «История американского искусства в международном контексте» (Internationalizing the History of American Art)[41]. Это издание особенно ценно тем, что дает пеструю картину восприятия американского искусства в Великобритании, Германии, Франции, Канаде и Нидерландах, убедительно доказывая важность изучения неамериканского, внешнего (outsider) взгляда. При этом в сборнике, как и в более поздних работах о «внешних», неамериканских исследованиях искусства США, так и не была изучена русскоязычная литература и советская перспектива[42]. Это важное обстоятельство подчеркивает актуальность данной монографии, в которой предпринята попытка в духе транснациональной истории изучить конкурировавшие американский и советский каноны искусства Америки «в их соотнесенности, но также сквозь призму друг друга, на уровне отношений, диалога, взаимного обмена»[43].

В англоязычной версии моей монографии используется трудно переводимое на русский язык словосочетание shared history of American art[44]. Эта фраза достаточно точно определяет как специфику исследуемой темы, так и мой подход к ней: и Советский Союз, и Америка одновременно создавали свои конкурирующие и взаимовлияющие варианты общей для них истории искусства США. В конечном счете выбранная мной перспектива позволяет увидеть, как именно пересекались истории создания советского и американского канонов американского искусства. Выставки являлись наиболее характерными, но далеко не единственными способами взаимодействия США и СССР в области искусства и в пространстве конструирования его смыслов. Хотя эта книга и не обнаруживает прецедентов научного диалога в общепринятом понимании, предметом последующих глав окажутся неожиданные параллели, аналогии и переклички советских и американских канонов искусства США, возникавшие в процессе их становления и развития. Взаимодействие советской и американской историй искусства могло носить односторонний характер – скажем, интерес Чегодаева к американской историографии и активное ее использование практически не вызвали никаких реакций по ту сторону железного занавеса. При этом советские реалии, и в их числе представления о нормах искусства, оказывали сильнейшее влияние на то, как американские искусствоведы создавали свой канон для советской аудитории (данный вопрос будет рассмотрен во второй части книги). Эти и другие сложные и не всегда очевидные переплетения советского и американского канонов подтверждают актуальность не локального и изолированного, а транснационального исследования истории искусства США.

Опасности риторикиПредставленная выше интерпретация выставки 1959 года в Сокольниках, основанная на символическом восприятии американского абстракционизма и советского соцреализма как противостояния свободного и тоталитарного обществ, является примером стандартного анализа экспозиций периода холодной войны. Однако стоит отметить, что на фотографии с Американской национальной выставки картина Поллока висит рядом с произведением фигуративной американской живописи – работой Гранта Вуда Parson Weems' Fable (1939) (ил. 0.3, с. 17). Не следует забывать и о том, что на выставке была хорошо представлена и американская скульптура. В моей монографии предложена новая интерпретация этого ключевого для истории холодной войны эпизода; интерпретация, избегающая ловушек, в которые можно попасть из-за чрезмерного схематизма, чреватого акцентом именно на абстрактной живописи. Уделяя должное внимание этому известному аспекту американского искусства, я сфокусируюсь на широком диапазоне художественных стилей и техник, выступающих предметом активных дискуссий об американском искусстве начиная с 1950-х годов. Подобная нестандартная перспектива переворачивает с ног на голову некоторые базовые представления об истории данного периода. Так, например, специалист по истории искусства США второй половины XX века удивится, узнав, что подлинно американским искусством называли не только абстракции Поллока, но и сюрреализм Дали и что наиболее резкой критике в СССР подвергалась не абстрактная живопись, прочно ассоциируемая с Америкой, а скульптура.

Моя конечная цель не только в том, чтобы дать детальную картину выставок американского искусства в Советском Союзе. Данная монография – это эмпирическое исследование, переосмысляющее сами способы интерпретации, обычно применяемые к выставкам периода холодной войны. Изучая на протяжении 10 лет архивные материалы на двух континентах, я собрал свидетельства, показывающие, что информация об известных и неизвестных выставках американского искусства в Советском Союзе не вписывается в господствующий метанарратив. Перефразируя риторику советских марксистов, можно сказать, что количество материалов побудило меня к поиску качественно нового подхода в изучении американского искусства.

Последние полвека важнейшей характерной особенностью – и главным ограничивающим фактором – истории искусства холодной войны выступает риторика, присущая этому периоду. Исследователям-гуманитариям, как правило, приходится анализировать произведения искусства средствами вербального языка, а история искусства веками вырабатывала специфические языки описаний для этих целей. Однако отличительной чертой изучения искусства эпохи холодной войны стало избыточное использование политической лексики, пропагандистских клише и даже понятий из области международных отношений, таких как «мягкая сила». Таким образом, унаследовав элементы политического дискурса холодной войны, искусствоведы сделали идеологические штампы базовыми инструментами анализа. Насущность политического контекста в конце концов обратила историю искусства этого времени в захватывающее повествование о заговорах кураторов и организаторов выставок и о подрывных функциях модернистского искусства, направленного на снижение лояльности советских граждан по отношению к собственному правительству.

Взять хотя бы известную фразу «битва за сердца и умы» (battle for hearts and minds), чрезвычайно распространенную в дискуссиях о культуре и искусстве эпохи холодной войны. Перед нами попытка иносказательно обозначить способ ведения войны без применения оружия. Подразумевая, что достичь цели можно, лишь склонив на свою сторону граждан, эта фраза обозначает два основных пути воздействия – эмоциональный (сердца) и рациональный (умы). Как и более широкие понятия – «железный занавес» и собственно «холодная война», вышеозначенное клише содержит в себе логику противостояния. Отчасти поэтому и кажется таким естественным осмыслять и описывать историю искусства эпохи холодной войны с помощью бинарных оппозиций: американское vs советское, капиталистическое vs коммунистическое, свободное vs тоталитарное, абстрактное vs реалистическое и т. д. В сложившихся условиях работа историка искусства приняла характер сортировки фактов с ориентацией на эти противостоящие друг другу категории. В то же время прочно вошедший в научный оборот метафорический язык размыл границы между искусством и политикой, искусством и войной, так что холсты художников-модернистов стали повсеместно пониматься в качестве оружия (и ученые зачастую даже не заключают это слово в кавычки). Майкл Кренн, автор первого подробного исследования истории американских выставок за рубежом, начал свою историю искусства именно с военной метафоры: экспозиция «Продвигая американское искусство» стала, по его словам, «первым залпом по СССР на поле боя искусства»[45].

Не будет ошибкой сказать и то, что в культуре периода холодной войны семантика изобразительного искусства как такового нередко сводилась к политическому комментарию. Эту особенность выразительно иллюстрирует карикатура, напечатанная в 1959 году в «Правде», – работа известного советского карикатуриста Наума Лисогорского озаглавлена «Великий реалист и карлики-абстракционисты» (ил. 0.5). Карикатура помещена рядом с выдержкой из речи Хрущева, где он критикует концепции «народного капитализма» (ссылаясь на Маркса, Хрущев подчеркивает, что капитализм основан на эксплуатации, а потому не может быть «демократическим», «гуманным» или «народным»). Сам Маркс изображен в центре карикатуры. Он стоит в характерной позе художника, держа в руках кисть и палитру. «Картина», которую рисует Маркс, представляет собой обличительное изображение капитализма (мешки с долларами лежат на черепах), а потому «реалистична». Карлики же держат «картину»-рекламу народного капитализма, которая, следуя логике карикатуры Лисогорского, ошибочна: она только сулит выгоду покупателю акций. Такой образ народного капитализма далек от реальности, и поэтому карлики названы «абстракционистами». В конце концов, в этой карикатуре само изобразительное искусство как вид деятельности и оппозиция «абстракционизм vs реализм» выражают конкретные политические смыслы.