Полная версия

Славянский фольклор. Тайные смыслы сказок, обрядов и ритуалов

• туда не попал никто из «северян», зато вошли Хорс с Семарглом, имевшие ирано-скифские корни, обошедшие таких почитаемых народом богов, как Род и Рожаницы;

• среди выбранных богов оказался один зооморф (крылатая собака) – Симаргл, что для русского пантеона совсем не характерно;

• у киевлян, судя по договорам, было два главных бога, которыми они клялись, – Перун и Велес. Но идол Велеса остался стоять в низине на киевском Подоле вблизи реки Почайны, и переносить его на более достойное место никто не собирался. Возможно, он не попал в число избранных из-за слишком специфических форм поклонения ему – карнавалов, звериных масок и т. д. Так же, как фаллическая форма изображения Рода «подвела» этого древнего бога.

Но, если всмотреться в «великолепную шестерку» более внимательно, то становится понятно, что там все продумано до мелочей. Возглавивший Владимирский пантеон Перун, чей кумир был самым большим, символизировал мощь государства, а компания Стрибог – Даждьбог – Мокошь по предположению Б.Рыбакова перевоплощалась в Бога Отца, Христа и Богородицу. Мол, смотрите, византийцы, наша вера схожа с вашей, а кому что не нравится, так на то у нас есть Перун, покровитель княжеской дружины, которая в те времена представляла собой одно из лучших войск в регионе.

К Стрибогу, Даждьбогу и Мокоши вопросов нет. Их любили и почитали еще в незапамятные времена. Но вот Хорс с Семарглом… В принципе логично, что рядом с богом грозы Перуном оказался солярный бог Хорс, которого часто отождествляют с несущим солнечный свет Даждьбогом, но вот кто он такой и откуда взялся – вопрос интересный. Одни ученые возводят родословную славянского Хорса к Хорсу – иранскому солярному богу, другие считают, что он исконно славянский бог Луны, слившийся впоследствии с Даждьбогом. Есть даже смелая версия, что имя Хорса было вписано в летопись уже в XI веке игуменом Никоном, после возвращения того из Тьмутаракани.

Если уж «досье» Хорса вызывает сомнение, то что говорить о крылатой собаке СЕМАРГЛЕ (СИМАРГЛЕ) – еще одном ирано-скифе, забежавшем от сколотов в русский пантеон. Возможно, так трансформировался в славянском мире иранский царь всех птиц Сэнмурв, живший на мировом дереве. Семаргл плохо прижился на Руси, редко упоминался в русских мифах и в конце концов слился с Переплутом – богом семян и посевов, которого одни источники называют богом изобилия и богатства, другие – духом полей и дорог, третьи – воплощением Ярилы. Ясно только одно: исполнение его культа требовало плясок и пития из турьих рогов, игравших большую роль в языческих ритуалах. За восемь лет, что он пробыл во владимирском пантеоне до момента крещения Руси, Семаргл не успел стать своим для киевлян, и уже в XIV веке о нем никто не помнил.

В 1975 году в Киеве было найдено место, где стояли владимирские кумиры, но постаментов оказалось всего пять, хотя, как мы помним, богов было шесть. По Б. Рыбакову, капище представляло собой платформу, в центре которой возвышался огромный деревянный идол Перуна с золотыми усами и серебряными волосами. Слева и справа от Громовика стояли кумиры повелителя ветров Стрибога и бога белого света Даждьбога, около которого притулился идол, изображавший солнечного бога Хорса. Рядом со Стрибогом обосновалась богиня земли Мокошь, у ног которой на отдельной платформе примостился крылатый пес Семаргл, посредник между небом и землей. Кумиры на Руси делались исключительно антропоморфными, то есть похожими на человека, так что крылатому псу пришлось потесниться и устроиться чуть в сторонке.

Таким образом, у Владимира получилась стройная теологическая система (небеса – солнце – белый свет – земля), с помощью которой он пытался бороться с надвигавшимся христианством. В этой эпической битве его поддерживали жрецы-волхвы, о магической силе которых ходили легенды. Но прогресс остановить невозможно. Народ не принял навязанных сверху богов, да и человеческие жертвы в городе, где жило множество христиан, повергли его обитателей в ужас. Волнения возникли в 993 году, когда было решено принести в жертву христианина-варяга. И хотя бунт был подавлен, обстановка лучше не стала. Владимир это прекрасно видел и понимал.

Интересное объяснение появления во владимирском пантеоне Хорса дал знаток Киевской Руси Борис Рыбаков. Он предположил, что имеющий иранские корни Хорс пришел к нам от скифов-земледельцев, которых Геродот назвал сколотами. По его версии, Хорс числился у них в первую очередь не богом солнца, а охранителем княжеской власти, чей культ был связан с культом Колаксая, священного предка царей сколотов, с «царем-Солнце». По легенде, именно ему досталось наследство его отца – мифического родоначальника скифов Таргитая: упавшие с неба золотые плуг с ярмом, топор и чаша.

Советникам Владимира важно было доказать всем право юноши с плохой репутацией на узурпированное княжение в Киеве. Решив, что новое – это хорошо забытое старое, они вытащили из пыльного угла Хорса и довольно удачно попытались связать его с Владимиром, превратив последнего во Владимира-Солнце, о котором поется в былинах. Великолепный пример пиара для князя, желавшего, чтобы народ забыл про его рабское происхождение и историю восхождения на вершину власти.

Когда в 988 году князю пришлось-таки креститься самому и обратить в христианскую веру своих подданных, то он сам приказал разбить стоявших на холме идолов, а кумира Перуна, привязав к хвосту коня, дотащить до берега Днепра и сбросить в реку. Язычники-киевляне бежали по берегу за уплывавшим идолом с криком: «Выплывай, Перун!», но тот презрел советы изгнавших его людей и удалился к порогам реки.

Низшие духи: защитники или враги?

В отличие от апокрифов и христианских поучений против язычества, из которых мы в основном узнаем о светлых и темных богах, сказки и обряды – неиссякаемый источник сведений о низших божествах и духах. Эти добрые и злые существа окружали людей в повседневной жизни и очеловечивали природу, которая становилась тем страшнее, чем была дальше от дома. Обо всех из них здесь невозможно рассказать, но кое о ком стоит упомянуть. Начнем с обитателей дикого мира, окружавшего поселки древних русичей.

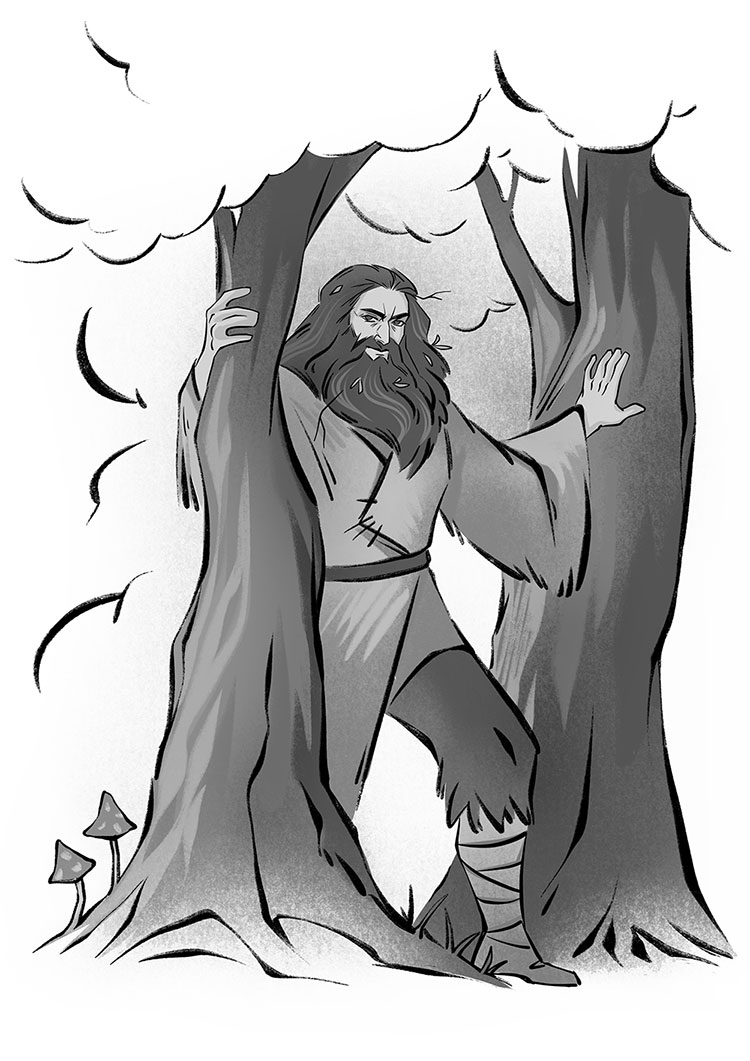

Темневший за околицей лес был полон недобрых существ. Помимо Бабы-Яги, там жил ЛЕШИЙ – его хозяин. Как и у многих других духов, у Лешего была жена Лешачиха и дети-лешачата. Зимой вся эта компания спала где-нибудь в укромном месте, а весной просыпалась, чтобы снова нести лесную вахту.

Леший – ас в области трансформации физической оболочки: то он выше леса стоячего, то грибочком маленьким прикидывается. Узнать его можно по тому, что у него все связано с левой стороной: и левая пола одежды запахнута на правую, и обувь поменяна местами – на правой ноге левый лапоть. Левая сторона – это вообще от лукавого. С ней связано все странное и нехорошее в жизни. Недаром говорят, встал с левой ноги или пошел налево.

Страшный, лохматый, с горящими зелеными глазами, одетый в звериную шкуру, Леший бродит по лесам в поисках чужаков, и горе тем, кто обидит его малый народец! Испугает диким хохотом, заманит в чащобу, натравит зверье или будет кружить, выводя все время на одно и то же место. Для того чтобы избавиться от Лешего, надо вывернуть свою одежду наизнанку и крепко его обругать. Старик этого любит и, обидившись, уходит. Нечистую силу, не выносящую крепких слов, можно встретить и у других народов, например, шулмусы у калмыков.

Однако Леший может быть и добрым. Существует много рассказов о том, как он благодарил грибников и других гостей леса за уважительное к нему отношение.

О доброте Лешего мне рассказала одна дама, отнюдь не склонная к мистике. Однажды на даче, гуляя с собакой по лесу, она нашла четыре подберезовика. С грибами в тот года было плохо, и такая находка ее очень порадовала. Расчувствовавшись, она вышла на опушку и в пояс поклонилась лесу со словами благодарности за щедрый дар. После чего опустила глаза и увидела на земле, прямо под ногами, два больших и крепких белых гриба. Это было удивительно, поскольку перед этим их там не было! Дело происходило на людной тропинке, и, по идее, их давно должны были сорвать. Мистика! Именно так она и объяснила происходящее. И это человек ХХI века! Как же на подобные вещи должны были реагировать наши предки-язычники?

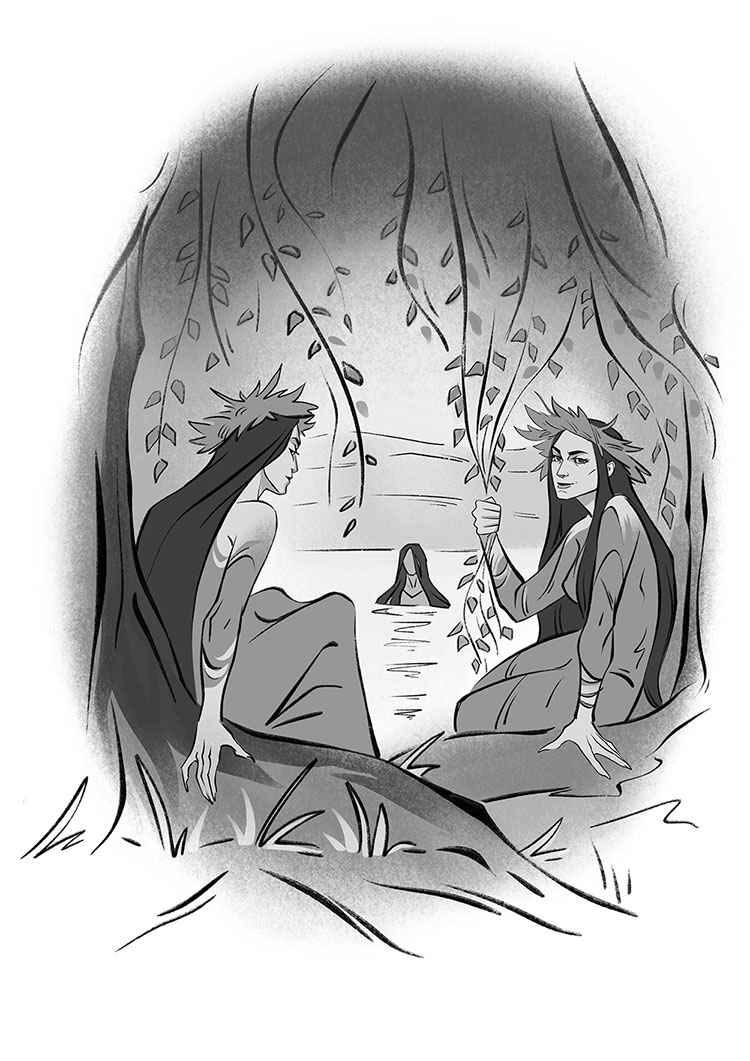

Если Леший бесчинствовал в лесу, то на водных просторах и в болотах врагом человека был ВОДЯНОЙ. Как вы помните, вода у наших предков была связана с нечистой силой, поэтому от Водяного ждать добра не приходилось. Про него говорили, что он похож то ли на человека со звериными лапами, то ли на измазанного в тине старика с зелеными усами, с левой полы одежды которого течет вода.

Считалось, что женами Водяных становятся водяницы и русалки. Зимой, когда холод сковывает воду, Водяной спит в своем дворце, а когда просыпается по весне, начинает буянить: ломает лед, устраивает паводки, потом успокаивается и берется за обычные дела – присматривает за хозяйством да пасет рыб. Из-за проделок Водяного мельников считали связанными с нечистой силой, в противовес кузнецам – помощникам светлого Сварога. Чтобы угомонить Водяного, ему приносили в жертву черных животных и лили на воду масло. Прогневить Водяного – последнее дело: утащит под воду или в омут и утопит. (Отдыхающих на пляже это тоже касается!)

Но надо быть справедливыми: вода для наших предков была не только источником опасности, но и добра. Вспомните живую и мертвую воду, волшебные ключи, купание в Крещенские морозы. По рекам люди путешествовали, в них мылись и стирали одежду. Так что древние русичи к воде относились с большим уважением, но побаивались, признавая за ней магические свойства. Помните, как в известной сказке: выпил водички откуда не следует, и в козленочка превратился? Особенной нелюбовью пользовалась стоячая вода, не говоря уже о болотах и омутах.

Во многом схож с Водяным злой дух Анчутка, слившийся в людской памяти с чертом. Он тоже любил воду, правда, в отличие от Водяного, мог летать. Поминать его всуе не стоило – сразу явится на зов.

По соседству с Водяным жили ВИЛЫ, традиционные помощницы Мокоши. Обладавшие крыльями прелестные вилы были доброжелательны к людям, пока те вели себя пристойно. Они жили в горах, умели летать и «запирать» воды. Согласно преданиям, вилы одевались в длинные белые одежды, скрывавшие козьи или лошадиные ноги. Если украсть у них одежду, то можно стать их повелителем. Но если рассердить красавицу, то пощады не жди – разгневается и убьет взглядом.

В отличие от вил, зеленоволосые красавицы русалки плохо относились к людям. А с чего бы им благоволить, если прекрасными водяными девами становились чаще всего утопленницы (хотя молва говорит еще о родившихся мертвыми или умерших некрещеными младенцах женского пола, а также тех, кто полез купаться без креста)? В подругах у русалок ходили МАВКИ (НАВКИ), в которых превращались души некрещенных младенцев. Уже слово «навки», то есть жительницы Нави, указывает на то, что это вредоносные темные духи, только живут они большей частью на земле, а не в воде. В принципе, с мавкой можно справиться, если ее окрестить. Русалки и мавки-навки вместе развлекаются на Русальной неделе, которая идет за Троицей. Русалки выходят из воды, бегают по полям, собирают цветы, качаются на деревьях и поют песни. В эти дни им лучше не попадаться на глаза: защекочут, утянут под воду. Тем не менее женщины к утопленницам относились с состраданием, и если русалки просили у них одежду, то вешали на ветви пряжу, а девушки – венки.

В деревенских домах и во дворах тоже обитало множество духов, как относительно добрых, так и откровенно злых.

Примером последних было отвратительное ЛИХО, представлявшееся древним славянам в виде высокой худой одноглазой женщины. Как и Баба-Яга, она подслеповата, но если та ведет себя разумно, то Лихо кидается на людей, не разбирая, кто перед ним. Поймав свою жертву, оно садится ей на шею и мучает до самой смерти. Таким образом, Лихо – символ рока, судьбы, злой доли.

В старину ни один дом не обходился без ДОМОВОГО – его хранителя и защитника, самого доброго к людям из низших существ. Это был маленький мужичок, заросший волосами, ликом походящий на хозяина дома. По поверью, у него самого могла быть семья с женой домахой (домовичихой) и маленькими детишками-домовятами, с которыми он жил за печкой или на чердаке. Культ домового тесно связан с предками-чурами – хранителями и защитниками рода. Домовой был рачительным хозяином, целый день хлопотавшим по дому, следившим за скотом и не дававшим разбуяниться злыдням – мелким, но очень вредным существам, также жившим за печкой. Благодаря своим добрым делам он заслужил от наших предков много добрых прозвищ: доброжил, доброхот, соседушка…

Чтобы умилостивить домового, с ним надо было поговорить или оставить немножко еды, например молочка. Если же ему попадался нерадивый хозяин, то берегись – жизни от него не будет, скот заболеет… Да мало ли что могло случиться!

При переезде на новое место жительства хозяева уговаривали домового перебраться вместе с ними в другой дом и несли его туда на лопате или в горшке с углями из старой печи. При этом надо было приговаривать: «Домовой, домовой, пойдем со мной!»

Этнографы полагают, что с принятием христианства на домового могли перейти некоторые функции Велеса. Недаром он, как и великий бог, мог осерчать, если его хозяйка опростоволосилась, то есть оказалась перед чужими людьми без головного убора.

Уличной ипостасью домового был ДВОРОВЫЙ, который обычно вел себя довольно пристойно, но мог от злости или от скуки начать мучить домашних животных. Как и домовой, он умел принимать облик разных животных, иногда весьма экзотических – змеи с петушиной головой и гребнем и т. п.

Еще одним дворовым духом (в основном на севере) был ОВИННИК (ПОДОВИННИК), оберегавший основное богатство крестьянина – запасы хлеба – от пожара, мышей и прочей напасти. Как и у домового, у него была жена-овинница. По поверью, овинник мог предсказать судьбу, поэтому на Васильев день девушки приходили к нему в овин гадать на суженого. А уж если он мохнатой лапой притронется к обнаженной девичьей ягодице, то ее владелица непременно в этом году выйдет замуж, да еще и за богатого жениха. Чтобы задобрить овинника, ему подносили пироги и петуха, кровью которого кропили овин по углам.

Овинник жил в специальном помещении – овине, где крестьяне сушили снопы перед молотьбой. Состоял он из ямы, в которой стояла печь без трубы, и верхнего яруса (садила). На него для просушки клались снопы. Овин, где над костром просто ставился конус из жердей, на который наваливались снопы, назывался шишем. Сушка происходила в октябре-ноябре перед началом молотьбы. Это был очень важный момент в цикле крестьянских работ, ведь плохо просушенное зерно хуже обмолачивается (потеря зерна), а заложенное на хранение может быстро заплесневеть и отравить людей. Это особенно важно для регионов с коротким влажным летом – центра и севера европейской части России, а также Сибири.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Это выражение – фразеологизм, появившийся на основе заключительной строки стихотворения «Мировая мудрость» (1795) Иоганна Фридриха Шиллера (1759–1805).

2

Цит. по: Лев Диакон. История.– М.: Наука, 1988. – С. 78.