Полная версия

Славянский фольклор. Тайные смыслы сказок, обрядов и ритуалов

Месяц и звезды тоже почитались язычниками как представители небесного света, озаряющего даже самые дальние закоулки. Отзвуки этой веры слышны в сказках, в которых герои часто обращаются к Солнцу и Месяцу с вопросом, не видели ли они человека, которого надо найти. По Луне наши предки определяли время, считая дни по лунному календарю, состоящему из тринадцати месяцев, а, пускаясь в путь, ориентировались по Большой Медведице и Полярной звезде. Первую из них они называли Медведицей, Ковшом или Коло. Вторую – Северной, Полночной (так же как и северные страны назывались полночными) или Лосем. Богиней путеводной звезды была Тара, сестра Даждьбога и покровительница путешественников.

А вот и сам сын Сварога – ДАЖДЬБОГ (ДАЖЬБОГ) – самый почитаемый из солярных богов, податель благ, бог дневного света, третий по популярности после Перуна и Велеса. Наши предки не связывали «белый свет» с солнечным излучением. Если проводить параллели с древними греками, то Даждьбог – это Аполлон, а Хорс – Гелиос.

Завершая зиму, Даждьбог отмыкал лето, даря надежду на сытую жизнь. Это очень древний бог с праславянскими корнями, причем некоторые ученые считают, что он еще старше, и выводят его происхождение аж из индийских Вед. Юный и прекрасный, он ехал по небу в колеснице, запряженной грифонами, держа в руке жезл, увенчанный листьями папоротника. Даждьбог – враг любой несправедливости, поэтому вся нечисть и недобрые люди дожидаются, когда он вечером уйдет на отдых, чтобы заняться своими черными делами. В какой-то мере Даждьбог был покровителем добрых начал, не только открывая благоприятное для людей время в году, но и покровительствуя свадьбам. В день бракосочетания он на рассвете встречал жениха.

В «Слове о полку Игореве» рассказчик называет русских витязей «Даждьбожьими внуками», а Александр Афанасьев сравнивает Даждьбога с древнегреческим богом Аполлоном. Многие ошибочно полагают, что имя Даждьбог произошло от слова «дождь». Но на самом деле оно произошло от слова «дать», то есть Даждьбог – это дающий бог, а не божество дождя.

Люди очень любили этого доброго бога и ставили его капища на солнечных холмах. Они просили у него защиты для урожая и скота и приносили бескровные жертвы: каши, творог, питье на меду и птичьи перья. Символ Даждьбога – Прямой крест – не только выглядит красиво, но и служил мощным оберегом.

Богом Солнца, точнее самого солнечного диска, считался ХОРС, хотя, опять-таки, полистав «Слово о полку Игореве», можно найти там странную фразу, мол, князь Всеслав рыскал ночью волком и «великому Хорсу путь перерыскивал». Получается, Хорс – бог не Солнца, а Луны? У Хорса есть сестра Дивия – Заря, которая пребывает в двух ипостасях – Утренняя и Вечерняя. Первая провожает брата с утра в путь, вторая – встречает на закате. Историки считают, что вера в Хорса пришла к нам из Персии. Скорее всего, ее принесли сарматы. Ученые полагают, что культ Хорса настолько древний, что этот бог не имел человеческого облика и изображался в виде солнечного диска (хотя князь Владимир поставил-таки ему идол). В источниках его имя часто упоминается в связке с Перуном (Солнце и гроза) или Даждьбогом (Солнце и солнечный свет). Считается, что это он «подарил» нам хороводы и блины, чья форма напоминает маленькое солнце.

Солнце и солнечный свет несли людям тепло и урожай, то есть жизнь. Невозможно представить, какой ужас охватывал наших предков во время солнечных затмений. Ехал, понимаешь, бог по небу, ехал – и вдруг пропал! Не иначе как его проглотил Небесный Змей, и мир погибнет во тьме от холода и голода! Хватайте быстрее луки, люди добрые, и стреляйте в небо – авось гад испугается и выплюнет светило!

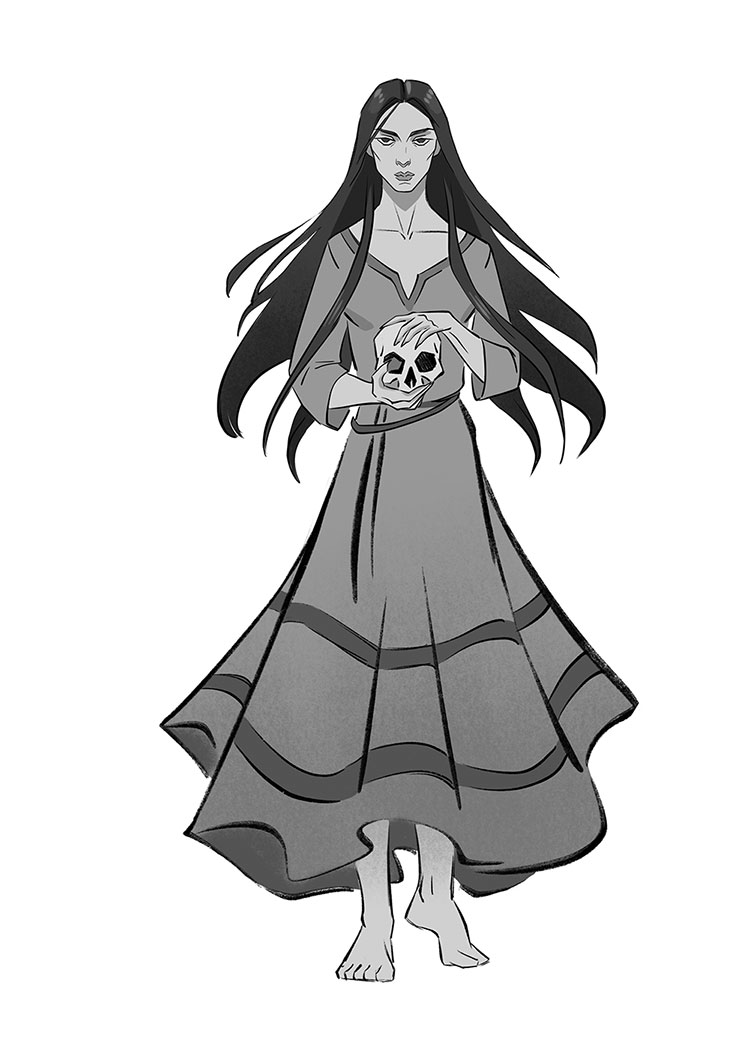

Замыкает триаду солярных богов вечно юный ЯРИЛА – довольно странный парень, при встрече с которым неясно, бежать к нему или от него. С одной стороны, он символ весеннего плодородия, яркого весеннего солнца. С другой – у парня проблемы с контролем бьющей через край энергии. Недаром его имя созвучно со словом «ярость» (так же как и со словом «яровой», то есть «посеянный весной»). Внешне – красавец: молодой, статный, в белых одеждах, с венком на голове, едущий на белом коне. В правой руке – символ смерти – человеческая голова, в левой – плодородия – ржаные колосья.

Яриле был посвящен праздник Ярилки, приходящийся на конец апреля. Во время Ярилиной недели лучше всего «срабатывали» любовные заговоры, да и вообще любовь была разлита вокруг. Отмечая праздник, Ярилой часто наряжали девушку, которую сажали на белого коня, а ее подруги, распевая песни, водили вокруг нее хоровод. Празднество, как правило, с каждым часом принимало все более буйный характер: с играми, эротическим подтекстом, дикими плясками, пьянкой и драками, которые могли закончиться убийством. Все гулявшие считались женихами и невестами, со всеми вытекающими последствиями, что категорически не нравилось церковной власти, считавшей эти гульбища разнузданными и бесовскими.

Интересная деталь: историки до сих пор не пришли к согласию по вопросу, был ли Ярила высшим богом, поскольку он до начала ХХ века не упоминался в официальных источниках в качестве такового, или он относится к низшим божествам.

Далеко не все боги обитали в небесной выси. Многие из них предпочитали земную твердь, даря ей плодородие и помогая людям. Первой из них назовем МОКОШЬ (МАКОШЬ) – Небесную Ткачиху, ассоциирующуюся, помимо всего прочего, с матерью сырой землей. В этой ипостаси, сохранившейся с праславянских времен, она была самой землей, с травами-волосами, венами-реками, по которым текла вода – ее кровь. Мокоши служили вилы-русалки, орошающие поля росой.

Добрым людям она всегда была готова прийти на помощь: припадет к ней раненый воин – и Мокошь даст ему сил; попросит о помощи землепашец – и она обеспечит ему богатый урожай. Наши предки клялись землей (ели землю), брали горсть родной земли в путешествие. Но горе тому, кто будет к земле непочтителен, – уморит голодом, а потом тяжелым гнетом ляжет на гроб. Посвященные ей праздники отмечались несколько раз в году, но самый главный приходился на осень. В эти дни никто не смел ее беспокоить, занимаясь сельскохозяйственными работами.

Мокошь – мать всего живого, олицетворение земного изобилия, кормилица, единственное божество женского рода, попавшее во Владимирский пантеон, о котором мы поговорим позднее. Народ ее боготворил, наделяя все большим количеством функций – от богини судьбы до покровительницы прях. Большерукая и большеголовая, она пряла по ночам, пугая обитателей избы жужжанием веретена. В связи с этим возникло поверье, что на ночь нельзя оставлять неубранной кудель. Женщины приносили ей жертвы, кидая пряжу в колодец. Название этого обряда (Мокрида), как и имя богини, происходит от слова «мокрый». А в посвященный Мокоши праздник деревенские умелицы ткали обыденное, то есть сделанное за один день, полотно, что довольно сложно, потому что начинать надо было аж с теребления льна.

Есть версия, что вера в Мокошь восходит к поклонению Матери-оленихе, возникшему в такой седой древности, что невозможно представить. Культ этой богини просуществовал очень долго. Ее изображения вышивались на полотенцах и другом текстиле (см. «Символика в русском фольклоре»). И в конце концов ее образ трансформировался в образ Параскевы Пятницы. С Мокошью же был связан пятницкий апокрифический календарь, определяющий празднование двенадцати пятниц на протяжении года, изложенный в поучениях Климента о двенадцати пятницах. Этот, по сути, языческий календарь противопоставлялся церковным двунадесятым праздникам и безжалостно изничтожался. А ведь это все происходило в XIX веке!

Помогают Мокоши две небесные пряхи – ДОЛЯ и НЕДОЛЯ. Первая – великая мастерица. Нить жизни в ее руках получается ровная, мягкая, гладкая. Пряжа второй – узловатая, остистая. И судьба человека зависела от того, кто прял его нить: кому-то доставалась приятная, удачная, а кому-то – тяжелая и злая.

Культ богини судьбы – небесной пряхи, прядущей нить жизни, – присутствует во многих культурах. Достаточно вспомнить мойр в греческой мифологии. Этим дочерям ночи подчинялся даже их отец Зевс. При этом Клото пряла нить судьбы, Лахезис спутывала ее с нитями других людей, а Атропос перерезала. Такое распределение ролей символизировало прошедшее, настоящее и будущее, а также спокойное течение судьбы, случайности и неумолимость смерти. У римлян мойрам соответствовали парки, также прядущие нити судеб. У скандинавов этим занимались ткачихи-норны, которые ткали полотно Вселенной, определяя прошлое (Урд), настоящее (Верданди) и будущее (Скульд). Благодаря им живет и не засыхает мировое дерево Иггдрасиль, которое они поливают из колодца мудрости и памяти.

Спутницами Рода были две РОЖАНИЦЫ – мать и дочь – Лада и Лёля, обязанности которых частично пересекались с обязанностями Мокоши. Они отвечали за благополучные роды и определяли судьбу новорожденного, незримо сопровождая его всю жизнь. Предки верили, что, когда появлялся на свет ребенок, в небе загоралась новая звезда, которая гасла вместе с его смертью. Проблема заключалась в том, что не каждое время было подходящим для рождения нового человека. Отсюда и пошло выражение «родиться под (не)счастливой звездой». Благодарные люди приносили Рожаницам в жертву хлеб, мед и сыр – этим словом наши предки называли творог. Их праздник приходился на апрель. Это было чисто женское торжество, и горе тому мужчине, который вздумал бы на него явиться!

После принятия христианства главный праздник Рожаниц совместился с отмечанием Рождества Пресвятой Богородицы (8 (21) сентября), превратившись, по сути, в праздник урожая. Зерно к тому времени собрали, обмолотили и засыпали в закрома, и уже ничто не мешало отдохнуть от тяжелого ежедневного труда и погулять на веселом пиру с обильной трапезой и «добровонным вином». Культ Рожаниц был очень популярен в Новгороде. После крещения города они продолжали почитаться уже в христианских образах: Леля – девы Марии, а Лада – ее матери Анны.

ЛЁЛЯ олицетворяла весну и молодость. Ей был посвящен праздник Ляльник, во время которого одна из девушек, сидя на лавке, изображала юную богиню, а ее подруги водили вокруг нее хоровод. В конце праздника «Лёля» раздавала девушкам заранее заготовленные венки. Эта юная богиня символизировала зарю жизни, нежность и трепетную любовь. Недаром милых детишек до сих пор ласково зовут лялечками. От ее же имени пошло слово «лелеять», то есть относиться к кому-то бережно и ласково. Она покровительствовала первым росткам, и народ звал ее, встречая подарками и мольбами о хорошем урожае.

Более зрелые женщины поклонялись матери Лёли – красавице ЛАДЕ, богине красоты, любви и лада в семье. Ее наши предки представляли в виде сильной полногрудой женщины, такой, какой, по их мнению, должна была быть хозяйка благополучного богатого дома, мать здоровых крепких детей. Чтобы в доме царила гармония, надо было перед бракосочетанием испросить ее покровительства и поднести ей цветы, белого петуха, мед или ягоды. Ей молились с конца весны и все лето, когда крестьяне готовились собирать урожай, и природа пребывала в самом расцвете своей плодоносящей силы. Детьми Лады, помимо дочери Лели, были сыновья ЛЕЛЬ и ПОЛЕЛЬ, ныне считающиеся «детьми» «кабинетной мифологии».

Первый считался богом трепетной юношеской любви. Златокудрый красавец в венке из полевых цветов, Лель играл на свирели, и все внимали его музыке. Второй покровительствовал семейным парам и пробуждал в людях не нежную любовь, а сверкающую искрами страсть. Его голову украшал венок из цветов шиповника. Полель подносил молодоженам на свадьбе рог с вином, чтобы они хмелели друг от друга всю жизнь.

Богов, отвечавших за любовь и плодородие, было довольно много, поскольку, как известно, «любовь и голод правят миром»[1]. Весной наши предки чествовали КОСТРОМУ, проводы которой означали окончание весенних работ. Во время проводов этой богини в ее белые одежды рядилась женщина, идущая впереди процессии с дубовой веткой в руке. Проводы заканчивались ритуальными похоронами богини, когда ее соломенное чучело со смехом и ритуальными рыданиями сжигали, разрывали на части или топили – отзвук далеких времен, когда в жертву приносились живые люди. Само же имя Кострома происходит от русского слова «костерь», то есть кора дерева. В Украине аналогом Костромы был Кострубонька, которого изображали то в виде мужчины, то в виде женщины.

Как и другие древние племена, наши предки приносили в жертву живых людей. Во многих крепостях есть Девичьи башни, названные так не потому, что там злые отцы прятали сказочных красавиц. На самом деле это отголоски тех времен, когда под ними закапывались невинные девушки, чтобы крепости были так же целомудренны, как и принесенные при их строительстве жертвы, и ни один враг не смог бы в них ворваться. Так, при строительстве стен крепости в Нижнем Новгороде в 1372 году подобная участь постигла купчиху Марью.

После битвы воины князя Святослава предали огню тела своих погибших товарищей, «заколов при этом по обычаю предков множество пленных, мужчин и женщин. Совершив эту кровавую жертву, они задушили нескольких младенцев и петухов, топя их в водах Истра» (Лев Диакон[2]). Человеческие жертвы приносились и в Киеве перед пантеоном богов князя Владимира. Людей отправляли ходоками к богам, чтобы вымолить защиту в случаях наступления голода или стихийных бедствий. И жертвы большей частью сами добровольно отправлялись на смерть, чтобы испросить милости для своего племени, как хорошо показано в румыно-французском фильме «Даки» (1967). В те времена считалось, что такие «гонцы» после смерти попадают прямиком в райские кущи Ирия, где они будут жить в покое и довольстве в окружении усопших родственников. Неплохая перспектива с точки зрения людей, веривших в такую возможность.

Человеческие жертвы, в том числе дети, приносились не только Велесу – богу с неоднозначной репутацией, но и, например, Мокоши с Ладой. Но это не означает, что предки русичей были излишне кровожадными. Через этап принесения в жертву людей проходили многие (если не все) древние религии. Языческие боги славян были не кровожаднее богов прекрасной Эллады, а уж про ацтеков и говорить не приходится! Удивления достоин тот факт, что в Мезоамерике вообще кто-то выжил с их подходом к богослужению.

Летом эстафетная палочка ответственности за хороший урожай переходила к одному из особо почитаемых богов – КУПАЛЕ, праздник которого приходился на день летнего солнцестояния. Юный и прекрасный, в венке из цветков-купальниц он шел по земле с плодами и цветами в руках, и легкий ветерок колыхал его одежду. Его культ был во многом связан с огнем. Во время празднования Купалы молодежь танцевала, водила хороводы и прыгала через очищающий огонь костров – чем выше прыгнешь, тем больше удачи будет у тебя в грядущем году. Тогда же сжигалось чучело Купалы. Затем, на рассвете участники праздника шли на реку для обязательного традиционного омовения. Недаром же бога зовут Купала – от слова «купать»! Так в образе этого бога слились огонь и вода, небесное и подземное, Правь и Навь. А где Навь засветилась, так обязательно происходят чудеса. Вот и в ночь на Купалу растения обретали самую большую силу и зацветал даже папоротник, чей цветок открывал нашедшему клады и тайны мира. За это Купала получил прозвище Иван Травник. Историки возводят истоки купальского цикла к древнему, еще до праславянского, мифу о поединке между Перуном и Змеем. Из-за этой двойственности появилось предание о цветке иван-да-марья. В нем рассказывается о браке брата с сестрой, закончившемся трагедией: брат убил сестру, которую первоначально звали не Марья, а Мара, Морена. И два цвета цветка – желтый и синий – олицетворяют несчастную пару. После принятия христианства Иван Купала в народе слился с Иоанном Крестителем.

Но вот урожай собран. Выпал снег, и годовой цикл «дежурства» богов плодородия завершает КОЛЯДА. На его время пришлись уже христианские праздники – Рождество и Новый год. Но язычество из них вытравить до конца не удалось. Уже в глубоко христианские времена молодежь, нарядившись животными, продолжала ходить по домам, распевать колядки – песни, в которых звучали пожелания благополучия всем живущим в доме. За это хозяин должен был отблагодарить гостей какими-нибудь подарками, обычно выпечкой. С образом Коляды перекликается образ бога плодородия АВСЕНЬ (УСЕНЬ), также связанный с Новым годом и Рождеством. О нем упоминается в колядках. Но почитаем он гораздо меньше Коляды.

В этом кратком экскурсе мы познакомились далеко не со всеми светлыми богами. Да и трудно за давностью веков определить, где заканчиваются «настоящие» восточнославянские боги и начинается «кабинетная мифология». Но нам пора переходить на темную сторону бытия. Здесь богов не так много, но зато они весьма колоритные.

Великий маг и чародей ВЕЛЕС (ВОЛОС) был вторым по значимости после Перуна и имел северное происхождение. Вера в него была так сильна, что церковь предпочла не бороться с ней, а трансформировать его образ, слив со святым Власием – покровителем скота. Единственное, что ее возмущало, так это разгульные праздники в его честь – Велесовы дни, приходившиеся на Святки и продолжавшиеся шесть дней. Считалось, что в это время происходит самый разгул нечисти.

Примечательно, что в Новгороде на Волосовой улице стояла церковь Святого Власия. Культ Велеса процветал в Пскове и Ростове (не путать с Ростовом-на-Дону!), Великом Устюге и Владимире-на-Клязьме. До сих пор в России существует множество деревень, названных в честь «скотьего бога»: Волосово, Власьево и пр. Кумир Велеса стоял в Киеве на Подоле.

Велеса называли «скотьим богом», поскольку в его ведении находились все звери, домашние и лесные. Сам же он ассоциировался с медведем. А поскольку кони да коровы – показатель достатка любого крестьянского хозяйства, то неудивительно, что он «по совместительству» стал богом богатства и торговли. Именем Велеса вместе с именем Перуна клялись при заключении договоров. Но если последний был княжеским покровителем и ассоциировался с оружием, то Велес отвечал за коммерческую часть.

Мифологи возводят веру в Велеса к мифам о Змее, похитившем солнце, жену Перуна и много чего еще. Ему даже удалось заковать самого Громовника в цепи и запереть в подземной каталажке. На земле и на небе воцарился плач, и только благодаря подросшему сыну Перуну удалось выбраться из темницы и, победив Змея, вернуть все на свои места.

Когда речь заходит о Змее, то до подземного царства уже рукой подать. Велес понемногу становился богом усопших людей, а через их захоронение в земле – божеством плодородия и коллегой Мокоши, поскольку в те времена только земля давала богатство.

Наконец, неведомым путем Велес оказался покровителем обрядовых песен и поэзии. В «Слове о полку Игореве» Боян называл себя «Велесовым внуком». Не бог, а человек-оркестр.

Велесу служили волхвы, наряжавшиеся в подражание своему кумиру в вывернутые мехом наружу одежды. Недаром их бога звали Волос, то есть волосатый, мохнатый. А сам он, единственный из богов, обладал такой магической силой, что мог путешествовать между всеми тремя мирами, чего не позволял себе даже Перун.

Всем хотелось дружить с могущественным богом, и он никогда не оставался без подношений. По одной из традиций, при сборе урожая ему оставляли на сжатом поле несколько колосков – «Велесу на бородку».

Интересными персонажами русских мифов были Волосыни. Эти женские персонажи были тесно связаны с волшебством, поскольку волосы, ногти и след человека несли мощную магическую нагрузку и были излюбленными предметами для колдовства. По одной из версий, это жены Велеса (Волоса), чьим тотемным животным числился медведь. Язычники называли Волосынями созвездие Плеяд, свет которого обещал удачу в охоте на косолапого хищника. По другой версии, Волосыни – Рожаницы, через которых Велес «породнился» с Родом. По третьей версии, это небесное стадо, символизирующее души умерших, которое пасут Солнце с Месяцем. Возможно, Волосыни были изначально девушками, спасшимися от преследователей среди звезд, – тема, часто встречающаяся в мифах. Со временем название созвездия трансформировалось в Волосожары, Стожары, а на Руси – Бабы и т. п.

Как мы помним, в пантеоне наших предков были не только светлые, но и темные боги, связанные со смертью, бедами и болезнями. Самой страшной из них была МОРЕНА (МАРЕНА) – богиня увядания и смерти, ночи и холода, символ сезонного умирания природы. С первой весенней капелью светлые боги изгоняли ее на далекий север, где она пряталась в своем дворце. Но заканчивалась осень, и Морена возвращалась, неся с собой смерть. Это очень древняя богиня. В основе ее имени лежит корень – мр-, созвучный таким ужасным словам, как «мор», «мрак», «смерть».

Существует легенда о том, как эта изначально светлая красавица стала страшной богиней. Насколько рассказ древний, сказать сложно, но, поскольку история красивая, давайте с ней познакомимся.

Морена не сразу стала темной богиней. Изначально она была прекрасной юной девушкой с тонкой белой кожей и черными как ночь волосами. Жила она, горя не зная, с родителями, Сварогом и Ладой, и сестрами – богиней весны Лёлей и богиней теплого лета Живой. Но однажды всех трех девушек украл страшный Скипер-зверь, заколдовал, лишил памяти и обучил черной магии. Конечно, было бы странно, если бы такие сильные боги, как Сварог с Ладой, не смогли спасти своих дочерей. В конце концов девушек удалось найти. Скипер оказался поверженным, девушек расколдовали, и две из них вернулись на светлую сторону бытия, но Морене понравилась Навь, и она решила там остаться навсегда. Скорее всего, эта легенда имеет «кабинетное» происхождение, но ведь красиво, правда?

Культ Морены, как и культ Велеса, был больше распространен на севере. В старину ей молились, прося излечения от заболеваний, случавшихся в зимний период.

Боги владимирского пантеона

В IX веке новгородский князь Олег, прозванный Вещим, объединил Новгородское и Киевское княжества в государство, именуемое Русью, просуществовавшее в своей языческой ипостаси почти двести лет. Чтобы северяне и южане стали единым народом, следовало «унифицировать» богов, потому что ничто так не сближает, как общая вера. Кроме того, в дверь не просто стучало, а прямо-таки барабанило христианство. Византия давно уже поглядывала на северные земли, считая, что раз неофиты принимают ее бога, то автоматически идут под руку с византийским кесарям. Такая постановка вопроса, естественно, не устраивала ни русских князей, ни жреческое сословие. Русское язычество не желало без боя сдавать свои позиции.

В 957 году раздался первый тревожный звонок – приняла крещение княгиня Ольга. Жрецы напряглись, но быстро успокоились, поскольку сын Ольги Святослав Игоревич – первый киевский князь со славянским, а не скандинавским именем – не разделял религиозные взгляды матушки и умер язычником. Дальше произошла междоусобица между его сыновьями Ярополком, Олегом и Владимиром, в результате которой на троне оказался младшенький из братьев, да к тому же еще и бастард. Не будем здесь обсуждать биографию и деяния сына князя и рабыни, получившего к концу жизни прозвище Святой, а в народе оставшегося Владимиром Красное Солнышко, в дружине которого служили легендарные богатыри – Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович. Главное, что, взойдя на престол в достаточно юном возрасте, он провел религиозную реформу и среди сонма восточнославянских богов выбрал «правильных», которым полагалось поклоняться его подданным.

Делая выбор, князь решал сразу несколько задач: показать Византии, что она для Руси не указ, поставить скандинавских наемников, в большинстве своем христиан, на место (кому не нравится – пошли вон, а кто не понял, того можно в жертву принести) и возвеличить себя как правителя, которому покровительствует верховный бог.

«Повесть временных лет» сообщает, что поставил князь Владимир в Киеве на холме за теремным двором кумиров шести богов: Перуна, Хорса, Даждьбога, Стрибога, Семаргла и Мокоши. Возможно, юному князю такой божественный расклад порекомендовал его дядя по матери Добрыня, но в данном случае нам важно не авторство, а суть, поскольку княжеский выбор на первый взгляд был спорным. Знатоки Древней Руси указывают на следующие странности: