Полная версия

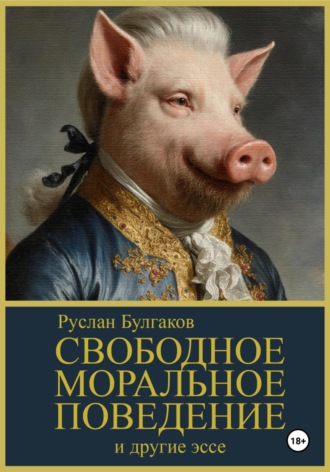

Свободное Моральное Поведение и Другие Эссе

Итак, самым коварным следствием римского рабства, считает Гребер, стало то, что оно извратило посредством римского права наше представление о человеческой свободе. Быть свободным в Древнем Риме означало не быть рабом. Отпущенный на волю раб становился гражданином, со всеми вытекающими из этого статуса обязанностями. Ко II веку ситуация изменилась – «Юристы постепенно преобразовывали определение «libertas», пока оно не стало практически неотличимым от власти хозяина, т.е. права делать все что угодно за исключением тех вещей, которые делать нельзя» [11.С.209]. Это, в свою очередь, уничтожало разницу между частной собственностью и политической властью, так как власть основывалась на насилии. Данное понимание свободы сохранилось и в средневековье – свобода сеньора делать со своей собственностью что угодно. Именно в этом искажении Дэвид Гребер видит основную проблему – «есть традиция, которая предполагает, что свобода в основе своей – это право делать со своей собственностью все что угодно. На деле это не только превращает собственность в право, но и придает самим правам форму собственности. В известном смысле в этом и заключается самый большой парадокс. Мы привыкли к мысли о том, что «у нас есть» права, что права – это нечто, чем можно обладать» [11.С.211]. Сторонники «естественного права», в том числе отец этого понятия Жан Жерсон, вдохновлявшийся римским правом, Томас Гоббс и т.д. придерживались очень выгодного для своего положения мнения, что свобода есть собственность, то есть нечто, что можно купить или продать, отдать или делегировать.

§ 1.5 Генезис политической необходимости в «разуме»Особенно отчетлива связь между тем, как на протяжении тысячи лет юристы пытались придать смысл римским представлениям о собственности, и тем, как, до боли похожим образом, философы пытались отыскать основание, на котором человек мог бы состоять в таких же отношениях собственности и обладания с самим собой. «Самое популярное решение, предполагающее, что у каждого из нас есть нечто под названием «разум», который полностью отделен от всего того, что мы называем «телом», и что первый естественным образом господствует над вторым, идет вразрез со всем, что мы знаем о науке познания. Подобное предположение, разумеется, ложно, но мы продолжаем его придерживаться по той простой причине, что без него все наши современные допущения о собственности, праве и свободе лишатся смысла» [11.С.213].

Похожие процессы разглядел в зарождении протестантизма Эрих Фромм. Его, однако, более интересовала психологическая динамика рационализации отторжения к собственной индивидуальности. В фигуре Лютера он видел авторитарную личность, ловко сыгравшую на тревоге своих современников, ощущающих падение средневековой культуры и зарождение нового мироустройства. При помощи ненависти к собственной природе, самоунижения, отказа от своей гордыни и от своей воли, Лютер, как считает Фромм, удовлетворял вытесненную им самим собственную враждебность ко всякой власти, смешанную со стремлением ей подчиниться. Таким образом, протестантизм становится проводником идеи власти над собой – «Фактически вся современная мысль – от протестантизма и до философии Канта – представляет собой подмену внешней власти властью интериоризованной. Поднимавшийся средний класс одерживал одну политическую победу за другой, и внешняя власть теряла свой престиж, но ее место занимала личная совесть. Эта замена многим казалась победой свободы. Подчиняться приказам со стороны (во всяком случае, в духовной сфере) казалось недостойным свободного человека. Но подавление своих естественных наклонностей, установление господства над одной частью личности (над собственной натурой) другою частью личности (разумом, волей и совестью) это представлялось самой сущностью свободы» [22.С.176]. Разум, приставленный надзирателем к природе человека, обеспечивал уродование не только эмоциональной жизни, но и интеллектуальной, так что обе эти стороны человеческой личности калечили друг друга.

Отдельного внимания достойна медвежья услуга, которую оказал философской антропологии Томас Гоббс, полагавший, что люди, движимые «личным интересом», не могут справедливо обходиться друг с другом. Следовательно, для того чтобы возникло общество, необходима подчиняющая их всех инстанция, перед которой они будут одинаково пресмыкаться, забывая, якобы, о своем страхе друг перед другом. Однако понятие «интерес» также, причудливым образом, восходит к римскому «interesse» (процентные платежи) – «когда оно вошло в речь, большинство английских авторов считали мысль о том, что всю человеческую жизнь можно представить как преследование личного интереса, циничной и чужеродной – привнесенная Макиавелли, она плохо состыковывалась с английскими нравами. В XVIII столетии образованные люди уже считали ее чем-то само собой разумеющимся» [11.С.340].

Не трудно заметить что Гоббс всегда считал себя счастливым обладателем разумности, в то время, как всем другим он в ней отказывал, клеймя чужие слова лицемерием, ложью и ошибочностью, когда их содержание шло вразрез с его собственными представлениями о мотивах человеческого поведения [8.С.9]. О нем пишут, «Гоббс читал книги только очень хорошие и потому очень мало. Часто он даже говорил, что если бы он столь же много времени отдавал книгам, как другие ученые, то он остался бы таким же невежественным, как они» [21.С.138]. Гоббс считал для себя важным признание необходимости здравой дистанции между тем, что человек говорит и тем, как он себя поведет, окажись он в ситуации неприкрытой борьбы за ресурсы. Пафос человеческой культуры он сокрушал, низводя людей до животного, чувственного, грязного действительного критерия оценки их поведения – до выживания. Фигура Гоббса во многом трагична, ведь личных оснований так презрительно относиться к природе людей у него, по всей видимости, было достаточно.

Рождение «Разума» конечно можно отсчитывать от трудов Декарта, однако сам разум не есть чье-то мгновенное изобретение, и в нашей западноевропейской традиции культ разума надежно обосновался еще со времен античности. С одной стороны, имеемые в виду когнитивные и речевые способности (в нынешнем виде) сопровождают нас уже 100-200 тысяч лет, из которых лишь на протяжении 5400 лет существует письменность. Простейшим инструментам, которые не копируются без применения речи, уже около миллиона лет. С другой стороны, в праве, в философии и в науке у разумности свои функции, для лучшего выполнения которых, разумность везде преподносится по-разному. Эти функции, соответственно, прописываются в более или менее четких определениях разума – разум как ответственная за тело инстанция в праве и в культуре; разум как несомненный первопринцип в методе Декарта; как надежная альтернатива состоянию несовершеннолетия у Канта; как вместилище всех инструментов, принципов и противоречий познания (тоже Кант); как набор по произвольному критерию отбираемых когнитивных способностей, например, к решению задач; разум как враг слепой веры и т.д.

Мы лишь хотели показать, как вполне конкретное насилие, в той или иной форме продолжающееся тысячелетиями, формирует наши сегодняшние представления о вполне абстрактном, ничего общего не имеющим с реальностью законодательном разуме, на который мы и сегодня возлагаем столь великую ответственность, и, в котором видим свою человеческую сущность. Свобода – это не право, если права обеспечиваются извне и в любой момент могут быть отняты. Власть над собой не равна свободе. Не разум свободен, а свободен человек. И был бы он еще более свободным, если бы от самого себя он этот разум вовсе не отличал, не делал его своим строгим законодателем, или, подавно, врагом.

Глава 2. Происхождение свободы: психофизиология выбора как основание для объективного исследования свободы

§ 2.1 Свобода от причинности и ощущение свободыЧеловек – биологический организм. Все, что можно наблюдать в его поведении, так или иначе, имеет своей целью удовлетворение биологических потребностей. Свободы воли, в смысле свободы от причинно-следственных отношений, производящих всякое доступное для научного исследования изменение, у человека нет, как нет ее ни у одного живого организма. Свобода воли – это миф, поддерживающий работу наших общественных институтов. Нам возразят: «Ну как же?! У нас есть свобода воли! Чтобы это доказать, мы можем в любой момент сделать что угодно, что не являлось бы для нашего организма желательным, с биологической точки зрения». Мы ответим. Во-первых, не в любой момент, а в момент этой конкретной дискуссии. Во-вторых, с биологической точки зрения, желательно выжить. Для того, чтобы выжить, желательно копировать удачные варианты поведения друг друга (так возникает культура). Чтобы хорошо пользоваться всеми преимуществами наличия у нас культуры, желательно уметь играть во все предусмотренные в ней игры, так как от этого помимо всего прочего зависит ваш статус и престиж в группе. В культуре предусмотрена игра, в которой нужно спорить и побеждать в спорах. Для того, чтобы побеждать в спорах, можно использовать любые средства, в том числе, например, демонстрировать свою способность проявлять бесполезное или даже вредное поведение. Демонстрируя свою «свободную волю», мы подчиняемся культурным принципам, основанным на принципах совместной жизни в группе, основанных на принципах устройства наших биологических тел, механизмы действия которых абсолютно детерминированы генами и средой, в которую наши тела – носители этих генов – были помещены.

Задачей нашей будет объяснить, насколько это возможно, связь между нашими физиологическими потребностями и когнитивными способностями. Если, при том, свидетельства наши окажутся принципиально разного характера, это не будет означать, что они друг друга исключают. Является ли какое-нибудь достижение биологической науки достаточным основанием, чтобы отрицать достижения философии? Вовсе нет. Неуместно, когда одни целиком отождествляют свободу философскую со свободой от физических и химических законов, и доказывая – будто это каждый раз необходимо делать – невозможность последней, считают, что опровергают уже и первую. Если у нас, однако, не получается жить в мире и согласии с чисто умозрительной свободой (свободой разума), ценить и уважать ее в себе и в других, разве не следовало бы нам тогда наделить свободу плотью и кровью, отдать ей должное как объективному фактору эволюции и фундаментальному принципу психологической организации всякой индивидуальности? Такую свободу, основанную на эмпирическом измерении, уже не опровергнуть сугубо логическими доказательствами – у такой свободы есть зубы.

Люди вообще слишком произвольно, слишком свободно трактуют свободу, внося много путаницы, и попутно делая ее рабыней какой-нибудь своей теории – одни понимают ее как отсутствие ограничений с чьей-нибудь стороны, вторые как юридическое право, третьи как случайность, а другие, подобно Канту, как неспособность разума быть включенным в перечень объектов, на которые он распространяет им же установленные законы вроде причинности – «нет никакого прежде и после, и всякий поступок независимо от временного отношения, в котором он находится с другими явлениями есть непосредственное действие интеллигибельного характера чистого разума, который, стало быть, действует свободно, не определяясь динамически в цепи естественных причин ни внешними, ни внутренними, но предшествующими по времени основаниями» [15.C.520].

Общим местом здесь является для нас ощущение, которое такие определения стремятся в нас вызвать, ощущение, которое как-то может повлиять на наши действия. Существует ли возможность воскресить эту самую утраченную очевидность того, что свобода из себя представляет? Можем ли мы придать свободе новую очевидность? На практике нам не требуется каждый раз давать четкие определения таких вещей – как это замечает Гилберт Райл – мы и без того умело пользуемся имеющимися в виду факторами человеческих отношений. Однако, говорит Райл, «одно дело знать, как применять подобные понятия, и совсем другое – знать, как они взаимосвязаны друг с другом и с понятиями иного рода. Многие люди способны осмысленно использовать понятия в своей речи, однако не могут осмысленно говорить о них. Благодаря практике они знают, как оперировать понятиями, во всяком случае в знакомых им сферах, но они не могут выявить логические отношения, которые регулируют их использование» [19.C.19]. Здесь мы кое в чем не согласимся. Логические отношения – это конечно важно, но они сами по себе не являются источниками нового знания, а полагая теперь, что нам о таких вещах как свобода еще не все до конца известно, мы вынуждены опираться скорее на поступающие эмпирические данные, которые так или иначе постоянно изменяют положение тех или иных понятий в их отношении друг к другу – это если мы остаемся до конца откровенными, держа руку на пульсе опытного познания – так, что составлять действительную карту сознания занятие весьма трудное. Верх норовит превратиться в низ.

Разные определения свободы решают разные задачи, отрицать наличие и различность которых мы здесь не станем. Скажем лишь, что эти определения можно в принципе расположить на градиенте очевидности, где самая темная точка представляет собой наиболее абстрактную формулировку, а самая светлая наиболее физически ощутимую или наоборот. Ощущение же свободы, как мы полагаем, может быть определено вполне количественно – это ощущение неограниченности (или отсутствие ощущения ограниченности) своего тела в движениях и средствах взаимодействия с возможно большим числом предметов и существ, на когнитивном уровне выражающееся как отсутствие осознания ограничений у собственных мнений, выборов и поведений. Свобода может целиком быть или целиком отсутствовать только в случае, когда мы разделяем чей-то жесткий регламент сугубо логического установления ее наличия. Сама же по себе она ощущается как нечто, чем мы всегда обладаем лишь в большей или меньшей степени.

§ 2.2 Методы определения свободыКогда цель становится недосягаемой, а привычка, связанная с ее беспрепятственным достижением, уже имеется, мы, как правило, испытываем раздражение и проявляем даже агрессию. Любые внешние препятствия, мы охотно одухотворим и обругаем, лишь бы найти одолевающему нас негодованию выход. В своих попытках мы делаемся настырнее, и, в пылу азарта, вовсе забываем про все прочие заботы. Подобная целеустремленность не может быть эксклюзивной чертой человека, так как ее эволюционная выгода кажется слишком очевидной. Мы, люди, сильно отдалились от других животных, как нам нравится думать. Действительно, от многих естественных необходимостей нам удалось себя избавить. Быть может, что свобода есть наш особый талант, стремление не зависеть уже вовсе от окружающей среды, как это предлагал Анри Бергсон. На его взгляд, пока мозг животного полностью поглощен своей материальностью и телесностью, сознание человека способно отрешенно относиться к процессам его тела, закрывать на них глаза, отвлекаться от них, автоматизировать их таким образом, чтобы интеллект мог спокойно развлекаться где-то на стороне. Бергсон приводит пример с паровой машиной Ньюкомена, требующей постоянного присмотра, и ее доработанной версией, делающей присутствие наблюдателя уже необязательным для ее работы [4.С.213]. Жизнь, согласно Бергсону – это преодоление ограничений, борьба с ними, развитие. Мышление, стало быть, когда оно используется по назначению, то есть как средство к достижению цели, решает задачу преодоления всякой материальной необходимости. Может и нам пойти таким путем – свободу рассмотреть, как практическое действие, как обретение свободы и ее становление?

Американский философ Чарльз Пирс считал, что всякая концепция сама по себе бессмысленна, если составные ее части не зависят ни от какой практической разницы. Основанием для проведения теоретических различений внутри исследуемого объекта могут быть только эмпирически наблюдаемые практические следствия комплексности этого объекта. Концепция объекта должна исчерпываться его практическими эффектами. Пирс отличал сферу уверенности от сферы мнений – «мы верим в высказывание, если мы готовы действовать на его основании. Полная вера есть готовность действовать на основании данного высказывания в случае серьезного жизненного кризиса, мнение (opinion) есть готовность действовать на его основании в делах относительно несущественных» [18.С.135]. Так вот, свобода, как мы считаем, должна быть выдернута наконец из сферы мнений и помещена в сферу тех со всей неизбежностью очевидных для нас вещей, которые мы считаем таковыми на основании практического эффекта и практической разницы. Что именно, какую действительную перемену в психической жизни упускает циник, говоря, что между свободным и не свободным человеком нет никакой принципиальной разницы, и что свобода всегда иллюзорна? Чем несвободный человек отличается от свободного, то есть каковы практические эффекты, необходимо присущие всякой ощущаемой несвободе? Ответив на этот вопрос о практических эффектах ограничения, мы будем иметь полное знание о свободе, как об объекте.

Свобода фактически становится темой для обсуждения только в момент, когда она урезается или находится под угрозой. Все остальное время жизнь видится нам полной, постоянной и предсказуемой. Этос науки в свободе находит свое эпистемологическое основание – мир может быть объяснен лишь при условии отсутствия непредсказуемой инстанции, постоянно угрожающей перемешать нам все карты или вовсе отсечь исследователю голову если она вдруг не туда заглянет или откуда не надо выглянет. Равномерная предсказуемость – это для науки как цель, так и условие возможности. Свобода, тем самым, обнаруживается контекстуально, в мире, где нет никаких ограничений, говорить о ней бесполезно.

Предположим теперь, что для выявления существенных характеристик того, что мы называем свободой, полезнее будет не подыскивать логический или интуитивный принцип ее необходимости, а установить ее прямую связь с поведением посредством исследования тех самых условий, которые мы считаем для свободы ее актуализирующим контекстом – сами ограничения. Говоря о свободе в терминах выбора, мы спрашиваем, что для возможного выбора будет являться ограничением, делающим его «не свободным»? Мы ведь каждый день принимаем решения. Казалось бы, покуда чужой субъективный опыт нам недоступен, мы не можем с уверенностью говорить, что познали действительный мотив человеческого выбора. Однако, для науки это всегда вопрос степени достоверности. Если непредвзятый анализ выбора и его соотнесение с остальными данными приводят нас к противоречию, возникает вероятность, что корень противоречия кроется в самой форме постановки ситуации выбора. Анализ принятого решения может начинаться с установления предрасположенностей выбирающего, однако для этого необходимы данные исследований поведения и предпочтений каждого отдельного выбирающего. Наши решения, однако, могут также быть нам навязаны самой формой постановки вопроса, в самом широком смысле слова.

§ 2.3 РеактансРассмотрим один интереснейший феномен – реактанс, то есть реактивное психологическое сопротивление (Psychological Reactance, PR). Реактанс в психологии – это такое неприятное мотивационное возбуждение, которое возникает у людей, когда они ощущают угрозу для своего свободного поведения или вовсе теряют его возможность. Прямое проявление реактанса – это поведение, направленное на восстановление утерянной или находящейся под угрозой свободы [33.С.4]. Людей это мотивирует поступать обратным образом от предлагаемого. Запрещаемое или, как бы то ни было, иначе ограничиваемое поведение, становится приоритетным поведением, оно становится для индивида наиболее желанным. Сила реакции прямо пропорциональна важности и количеству утерянной свободы поведения. Сопротивление это связано с гневом, хотя по большей части оно когнитивное и даже может быть измерено. Теорию реактивного сопротивления разработал в 1966 году американский психолог Джек Брем.

PR проявляет себя, например, в ситуациях, когда кто-то утверждает, что наше поведение предсказуемо. Люди, которым сказали, что их эстетический выбор с большой вероятностью будет верно предсказан на основании пройденного ими ранее теста, в 25% случаев выберут вариант, противоположный предсказанному [46]. Ограничения, о которых известно, что они неминуемо вступят в силу, вызывают в одной группе их рационализацию, однако если другой группе сказать, что существует небольшой шанс, что те же самые ограничения не вступят в силу, то вместо рационализации ограничений наблюдается реактанс – к ограничениям они относятся негативнее, а сами ограниченные свободы, по сравнению с контрольной группой, оцениваются ими как более значимые [51]. Люди, найдя малейший повод усомниться в необходимости, внутренне становятся на путь преодоления этой необходимости.

В другом исследовании было установлено, что индивиды, на которых для провоцирования реактного состояния были наложены неузаконенные ограничения, демонстрировали такой же уровень реактности и гнева, как и те, чьи ограничения были оправданными (legitimate), что сказывалось помимо прочего в учащении сердцебиения. Однако, разница наблюдалась в следующем: у индивидов, подверженных неоправданному ограничению сердцебиение учащалось моментально, в то время как у второй группы это происходило с небольшой задержкой, что говорит о когнитивном компоненте оправданного ограничения [67].

Из исследования 1981 года мы узнаем, что у детей мужского пола реактанс проявляется сильнее, что подтверждало результаты исследований начиная с 1977 года – в ситуациях ограниченного выбора недоступный предмет они оценивают как более ценный, причем у шестиклассников PR слабее, чем у первоклассников, что скорее всего обусловлено в принципе их большей хаотичностью, в сравнении со старшими детьми [34]. В исследовании 2000 года рассмотрено влияние выбора родителей на выбор их детей, а именно оценка детьми тех товаров, которые их родители или одобряют, или не одобряют – здесь влияние сказывалось одинаково вне зависимости от пола ребенка, и чем ребенок был старше, тем сильнее проявлялась реактность [62]. В исследовании 1990 года у взрослых студентов в возрасте от 18 до 25 никаких существенных различий, связанных с половой принадлежностью или даже с частотой посещения церкви, вовсе не наблюдается [49]. Многие другие исследования, однако, все же выявили большую склонность к реактности у мужчин, чем у женщин [47.C.22] Чтобы лучше разобраться в деталях самого феномена и лучше отличить его от патологических наклонностей, надо увидеть в этом феномене слои.

Всего для измерения реактности выделено 4 фактора:

(1) Свобода выбора (эмоциональная реакция на его ограничение);

(2) Реактанс на подчинение (отторжение к правилам и конформизму);

(3) Свобода поведения (реакция на влияние со стороны других);

(4) Реактанс на советы и рекомендации (протест против вторжения в личность) [65].

Можно полагать, что идеальными условиями несвободы считались бы ситуации, когда вы вынуждены делать выбор из двух-трех оставленных вам альтернатив (1), при этом вам угрожают наказанием за нежелание выбирать как за нарушение некоего правила (2), пытаются повлиять на этот ваш «выбор» (3), а еще вам кто-нибудь в ухо говорит свои полезнейшие советы как раз для таких ситуаций (4).

У студентов, которые характеризовали себя как более склонных к насилию в романтических отношениях, реактность также повышенная, по сравнению с теми, кто себя таковыми не считает. Мужчины здесь уходят в отрыв лишь по одному фактору PR на подчинение [48]. Повышенная реактность является предсказателем двух факторов психопатии из трех выделяемых [35] – эгоцентризма, анти-социальности, но не черствости (callous). Люди с повышенной психопатией (эгоцентричные, склонные к манипуляциям, гневливые, и/или импульсивные) проявляют высокие уровни PR, но, вместе с тем, повышенный PR вовсе не наблюдался у индивидов, отличающихся высокими показателями только лишь черствости [53]. Под фактором черствости понимается хладнокровное бессердечное хищническое отношение к жизни, этот фактор в опросах выявляется посредством оценки степени согласия с такими утверждениями, как «Успех основан на выживании сильнейших; Меня не волнует судьба неудачников» [52]. Реактанс с такими убеждениями, по всей видимости, мало соотносится. Хладнокровие тогда подразумевает признание всех существующих иерархий, и если такой человек обнаруживает себя на дне иерархии, то, надо полагать, в этом он будет, в первую очередь, винить свою немощь, а не существование иерархий как таковых или какую-нибудь скрытую в них несправедливость.

Такая характеристика не мало напоминает авторитарный тип личности, описанный Эрихом Фроммом, резко отличавшим любовь к свободе и болезненное, основанное на бессилии, желание противостоять любой власти. Подспудное презрение к слабому и желание подчиниться не покидают таких людей никогда: «Отношение авторитарного характера к жизни, вся его философия определяется его эмоциональными стремлениями. Авторитарный характер любит условия, ограничивающие свободу человека, он с удовольствием подчиняется судьбе. Определение «судьба» зависит от его социального положения. Для солдата она может означать волю или прихоть его начальника, которую он «рад стараться» выполнить» [22.С.179]. Авторитарист также верит в выживание сильнейших, однако сам источник силы лежит для него за пределами его самого, за пределами его собственных интересов и желаний. Такая внешняя власть должна быть несокрушима и неизменна, иначе она вызывает в нем лишь презрение. Все мужество авторитарной личности – это подчиняться и терпеть судьбу, безропотно терпеть вождя (ее наместника на земле). Однако, авторитарная личность и психопат – вещи разные.