Полная версия

Поварёнок

Как только они добрались до низкой деревянной дверки, ведущей на чердак, с той стороны послышался голос:

– Klaus! Winfried! Seid ihr das?[16]

Мотя цепко ухватил Клауса за ворот и сильно, до боли, ткнул ему стволом ППШ между острых лопаток. Мальчишка ойкнул и пискляво проблеял:

– Wir sind es, Herr Oberleutnant! Wir haben Munition mitgebracht![17]

Кажется, прошла целая вечность, перед тем как дверь со скрипом отворилась. Красноармеец действовал молниеносно. Он изо всех сил рванул парня за ворот, и тот, громыхая патронным цинком, кубарем покатился вниз по лестнице. Но Левин этого уже не видел. Он с силой вдавил палец в курок ППШ и со смаком всадил в полутьму чердака длинную огнедышащую очередь! Как только вслед полетела граната – сиганул через перила вниз, шлепнувшись на паркет, подвернул ногу, автоматным диском разбил губу и, уже завалившись на спину, увидел, как чердачную дверь сорвало с петель и из открывшегося проема вырвался слепящий столп огня. Бах! – хорошо знакомый красноармейцу Левину звук на этот раз ворвался в его душу как сладостная музыка, как долгожданная кода в его любимом «Эгмонте» Бетховена. После взрыва в доме воцарилась мертвая тишина, только черный густой дым медленно, как большой жирный удав, переползал через чердачный порог и рассеивался вокруг большой хрустальной люстры на потолке.

9Слюна превратилась в жгуче-горькую тягучую массу, стало больно глотать, а голову заполнил нудный протяжный звон. Вставать совсем не хотелось, усталость, накопившаяся за этот сумасшедший день, вдруг навалилась на все тело и как будто увеличила его вес в разы. Превозмогая острую боль в ноге, он ухватился руками за лестничные перила и медленно, с глухим стоном встал, потом поднял ставший неимоверно тяжелым автомат, вытер ладонью кровь с губы и осмотрелся вокруг. Клаус исчез. «Значит, жив мальчишка, если смог драпануть отсюда», – удовлетворенно подумал Мотя, но надо было убедиться в результатах скоротечного боя на чердаке – тишина могла быть обманчивой, коварной и предательски изменчивой. Если хоть кто-то из выживших еще может дотянуться до оружия, то задачу следует считать невыполненной и смертельная угроза его родному взводу по-прежнему сохраняется. На этот случай еще есть патроны. Но чердак молчал, дом все так же казался безлюдным, лишь в воздухе поселился едкий запах гари, который бесцеремонно забирался в легкие и вырывался назад удушающим рваным кашлем.

Подогнув онемевшую ногу, он цеплялся руками за перила и из последних сил с автоматом в руке карабкался к чердаку. Уже стоя в развороченном взрывом дверном проеме, он убедился, что боевая задача выполнена: крохотное помещение под крышей превратилось в абсолютно безжизненное пространство. Только почерневшие стены, кавардак вещей на полу да обездвиженные внезапной смертью солдатские тела свидетельствовали о недавнем коротком и жестоком бое. Очередь, выпущенная вслепую, в упор сразила молоденького чернявого лейтенанта. Он лежал у самого входа, раскинув руки в стороны, и удивленно смотрел в потолок. Фуражка с гордым орлом на тулье откатилась к опрокинутому деревянному сундуку с разноцветным тряпьем. Пулеметный расчет в полном составе застыл, уткнувшись лицами в аккуратно уложенные в два ряда мешки с песком. Смерть от гранаты застала их в разгар работы. От мощного взрыва чердачное окно вместе с рамой вылетело наружу, и свежий весенний ветерок весело гулял под крышей.

– Ну вот, рядовой Левин Мотель Абелевич, – обратился он к себе, – боевая задача выполнена, но, как говорит наш взводный, оценку выполненному заданию дает командир!

Он еще раз внимательно осмотрелся вокруг и, опираясь об автомат, доковылял до опрокинутого сундука с ветошью, вытащил из кучи старья вязаный джемпер яркого алого цвета и натянул его на еще горячий ствол немецкого пулемета, остальной арсенал искореженного взрывом оружия полетел вниз на зеленую лужайку. Сооруженная композиция из воткнутого между мешками вниз прикладом пулемета с немецким красным свитером ему очень понравилась. Какая фактура для живописца Райнхольда Фелкела![18]

Берлинский ветер под какофонию городской пальбы старательно развевал «боевое красное знамя» над Штралауэр Штрассе. Флаг над Рейхстагом будет водружен только через несколько часов. Но над городом уже разносилось – сначала робкое и нестройное, потом уверенное и торжественное – победное «ура!». Свою крохотную, но важную победу в этом большом враждебном городе восторженно встречал маленький стрелковый взвод под командованием лейтенанта Прохора Семеновича Кузьменкова. А тот, кто с таким трудом добыл эту победу, стоял у чердачного окошка в полный рост рядом с алым самодельным флагом и, устало опираясь на автомат, восторженно наблюдал, как его изрядно потрепанный взвод на глазах обретает черты полноценного боевого подразделения.

Люди, словно пробуждаясь ото сна, неспешно поднимались с пыльной мостовой, делово́, буднично приводили себя в порядок, сносили на газон раненых и погибших. Двое дюжих бойцов бережно, как особо ценный раритет, положили взводного Кузьменкова на плащ-палатку и потащили впереди подразделения по направлению к теперь уже безопасному дому. Командир, заприметив в чердачном окне Мотю, еле заметно махнул ему рукой. От этого дружеского приветствия на сердце стало еще теплее, и Левин, тяжело хромая, спустился на первый этаж, мечтая об одном – взахлеб большими глубокими глотками выпить океан ледяной колодезной воды, пить так, чтобы вода заливала его разгоряченное лицо, холодными струями стекала за пазуху и за ворот, охлаждала горячее, раскаленное до предела сердце.

Оказавшись на лестничном пролете в просторной гостиной первого этажа, он увидел, что комната ожила. Седовласый сутулый старик в черной жилетке и клетчатой рубахе сидел на диване в центре комнаты рядом с сухонькой старушкой в коричневой кофте и белом переднике поверх широкой клетчатой юбки. Высокая светловолосая женщина лет тридцати – тридцати пяти в приталенном черном платье с ажурным белоснежным воротничком, вероятно – та самая фрау Грета, беспокойно поглядывала в окно, слегка придерживая штору красивой тонкой рукой. Конечно же, она наблюдала за приближающимися к дому русскими солдатами. Двое совершенно одинаковых рыжих упитанных мальчуганов-близнецов лет пяти о чем-то яростно спорили, стоя у камина. Знакомого серого кота не было видно – наверное, испугался взрыва и забился в укромное местечко. Единственным обитателем этого дома, который находился в постоянном движении, была румяная маленькая девчушка, от силы полутора-двух лет, в белоснежном ситцевом платьице, белых носочках и красных лаковых туфельках. Ее золотистые волосы были заплетены в две аккуратные косички, украшенные большими алыми бантами. Малышка неуклюже бродила по комнате по одному ей известному маршруту, поочередно совершая короткие остановки рядом с матерью, стариками, братьями-близнецами и пришедшим ко двору Клаусом, который уже успел стянуть с себя военный мундир и на зависть жадно пил воду из белого фарфорового кувшина. При этом кроха пытливо заглядывала в глаза каждому, словно хотела что-то спросить. А может, она просто играла в какую-то увлекательную игру, вдруг родившуюся в ее прелестной маленькой головке.

Было ощущение, что эту немецкую семью война застала внезапно, нарушив стройную череду обыденных домашних дел. Будто они собирались на семейную прогулку в парк, зоосад или в кинотеатр, не думая и не гадая о том, что надежный, мудрый и заботливый глава семейства оставит их в опасности, доверив жизнь и судьбу каждого случайным обстоятельствам. И что их добрый уютный дом в одно мгновение превратится в неприступную крепость, извергающую смертоносный огонь, жадно пожирающий жизни непрошеных чужаков. И что для них война закончится, когда в этот дом без спросу проникнет маленький кривоногий еврей в советской военной форме и, забравшись под самую крышу, вернет им долгожданную тишину.

Появление в гостиной хромого русского солдата с кровоточащей губой совсем не испугало семейство (по всей видимости, шустрый Клаус уже успел рассказать о нем). Малышка вообще не удостоила его своим вниманием, как несуществующего персонажа ее игры. Близнецы вдруг прекратили свой спор и в две пары зеленых глаз с любопытством уставились на незнакомца. Взрослые же смотрели на него – нет, не испуганно и даже не настороженно: во взгляде каждого была какая-то глубокая обреченность, словно они всецело отдавали себя и детей в руки чужака, не имея ни сил, ни желания, чтобы сопротивляться ему или молить его о пощаде. Даже когда солдат притронулся к цевью автомата, среди присутствующих в комнате ничего не изменилось. Только старик положил свою широкую бугристую ладонь поверх сухонькой жилистой руки жены, а фрау Грета, не отходя от окна, мягко прижалась спиной к стене, так, что можно было подробно разглядеть ее правильные черты лица и точеную фигуру. В гостиной царило полное безмолвие, только дальняя канонада напоминала о войне, и было слышно, как шуршат занавески на приоткрытом окне да топают по паркету маленькие косолапые ножки в красных лаковых туфельках.

Левин прислонил к перилам еще не остывший ППШ, а сам осторожно, не желая нарушить эту и без того хрупкую тишину, присел прямо на ступеньки, вытянув перед собой ноющую от боли ногу. Он мог, не задерживаясь в этом чужом ему доме, выйти во двор и присоединиться к родному взводу, но что-то цепко держало его и не хотело отпускать, может быть – этот давно недоступный ему и почти забытый семейный быт, уют и покой под крышей посреди бушующего страстями и огнем пространства? Он сомкнул тяжелые набухшие веки и представил, что вместо этой незнакомой ему немецкой семьи рядом с ним оказались дочурка Раечка, жена Софа, мама Циля, папа Абель, бабушка Рахель и дедушка Ефим. И неожиданно для всех, не открывая глаз, он тихо, еле шевеля губами, запел на идише:

Пойте с нами, пойте с нами…Чири-бим, чири-бом…Пойте с нами, деточки,и пусть над головамилетает эта песенкас веселыми словами.А мама варит суп с лапшой,вареники и кашу,дрейдл[19] крутится целый деньпод эту песню нашу.Эту шуточную песенку в детстве пела ему мама, а позже он исполнял ее для своей маленькой дочурки. Ее слова наизусть знала вся семья Левиных и часто весело и с задором исполняла ее на три голоса за праздничным столом. Раечка по-детски сильно картавила, но всегда силилась безошибочно пропеть каждый звук, особенно на припеве: «Чири-бим, чири-бом!» Дедушка Ефим вставал в полный рост и старательно, но уж очень смешно дирижировал.

Бабушка Рахель от этого заливалась на удивление молодым беззаботным смехом. А мама притворно сердилась: ну неужели нет другой песни – всегда одно и то же! И все же радостно пела вместе со всеми.

Он на мгновение умолк, откашлялся и уже более громко продолжил:

Чири-бим, чири-бом…Однажды вышел погулятьнаш досточтимый ребе,но вдруг ударил сильный дождьиз черной тучи в небе.Промокший ребе крикнул туче:«Уж хватит этой пытки!»Все хасиды сухими были тогда,лишь ребе наш промок до нитки.Чири-бим, чири-бом…[20]Когда Мотя перестал петь и разомкнул веки, то увидел, что прямо перед ним стоит розовощекая маленькая путешественница. Невольно подумалось: «Нет, она совсем не похожа на мою Раечку – худенькую, чернявую, кареглазую». Девочка внимательно смотрела ему прямо в глаза. «Ага! – догадался Левин. – Я удостоен высокой чести быть принятым в игру!» – и даже через боль в рассеченной губе попытался улыбнуться, но совсем забыл, как это делается, и вместо улыбки получилась какая-то несуразная гримаса. А девчушка протянула к нему свою белоснежную пухленькую ручку и вложила в черную от копоти, задубевшую от мозолей ладонь что-то гладкое и теплое, заботливо согретое в ее крохотной кукольной ладошке.

И сразу же воздух в комнате стал легче, как будто приоткрытое окно выпустило в огнедышащий город ту общую скованность, которая витала здесь еще минуту назад. Фрау Грета улыбнулась – еле заметно, самыми краешками тонких губ – и легким движением руки уложила в прическу упавшую на тонкий лоб темную прядь. Пожилая чета, переглянувшись, как по команде засияла широкими улыбками, обрамленными ажуром множества добрых морщинок. Старик закивал головой, мол – бери, бери, не стесняйся! Близнецы синхронно прикрыли рты ладошками, сдерживаясь перед незнакомцем, но смех упорно прорывался сквозь растопыренные пухлые пальчики.

Маленькая игрунья, вдруг изменившая только ей известные правила игры, удовлетворенно заиграла ямочками на румяных щечках. Неизвестно откуда снова появился большой серый кот и вальяжно, по-хозяйски прошествовал к камину.

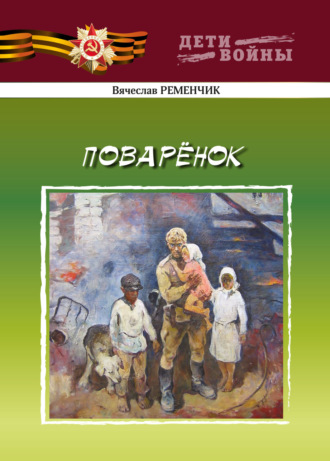

10Уже стоя на крыльце дома во внутреннем дворике с вещмешком за спиной и ППШ на правом плече, он раскрыл ладонь, и сразу же заиграла на ней веселыми бликами маленькая фарфоровая фигурка поваренка – солонка из старинного столового прибора, – смеющийся голубоглазый мальчуган с толстыми розовыми щечками в переднике, покрывающем круглый животик, и пышном белом колпаке с множеством крохотных дырочек. В пухлой ручке он сжимал большой, в половину его роста, половник. На донышке фигурки рядом с отверстием, наглухо запертым рукотворной газетной пробкой, значилась черная циферка 9.

Мотя сомкнул ладонь, и поваренок исчез, но продолжал в своем надежном укрытии источать какое-то особенное тепло – сохраненное фарфором доброе тепло маленькой детской ладошки. А на вновь открытой широкой солдатской ладони фарфоровый малыш снова широко и задорно улыбался, словно и нет вовсе войны, как будто вот-вот начнется обед большой дружной семьи и он на широком столе будет щедро раздавать каждому, кто пожелает, белоснежную, икрящуюся на свету соль.

Казалось, что теплое весеннее солнце щекочет мальчишке его курносый носик и от этого поваренок еще пуще заходится милым беззаботным детским смехом. Невозможно было оторвать взгляда от этой смешной незамысловатой рожицы! Время внезапно застыло так, как будто какой-то добрый-добрый волшебник решил в награду Мотелю Левину за его незавидную судьбинушку продлить это теплое, радостное и совершенно мирное мгновение.

Странно все сложилось. Мотя даже не смог сразу осознать, что произошло в его измученном, скорбящем сердце за какие-то несколько минут в совершенно чужом ему доме. Ведь он ждал этого часа всю долгую войну. Через пыль, грязь, огонь и кровь он прорывался к этому ненавистному городу, к этому логову жестокого беспощадного зверя, лишившего его самого дорогого на этом свете – его любимой семьи, вырвавшего из души радость и любовь, мечты и чаяния. Четыре года назад в блиндаже под Москвой он поклялся вернуть все с лихвой, по закону справедливости (око за око, зуб за зуб, кровь за кровь) отомстить и таким образом обрести покой в беспокойной, израненной войною душе. Но что-то сломало внутри тот отточенный ненавистью стержень, уже напоенный чужой кровью во многих жестоких схватках.

Невольно оказавшись в кругу другой семьи, совсем ему незнакомой, со своим укладом, порядками и традициями, он вышел из этого круга уже другим. Тепло руки невинного перед Богом и людьми ребенка как по мановению волшебной палочки возродило в нем давно забытые чувства. Сжимая в руке фарфорового поваренка – маленький символ семейного уюта, он даже через толщь мозолей ощущал это тепло каждой клеточкой кожи, оно медленно просачивалось через поры и приятно разливалось по всему телу.

– Du, Russe! Ich habe dich betrogen! Ich bin kein Jude![21]

Волшебство мгновенно растаяло, испарилось, спугнутое простуженным, противно писклявым голосочком. И добрый волшебник, разгневанный этим грубым вторжением в его сказку, с громким хлопком закрыл свою волшебную книгу и вернул ее случайного читателя в суровую, далеко не добрую действительность.

Пуля дзинькнула о медали и горячей иглою вонзилась в грудь точно на уровне сердца. Медленно оседая на крыльцо, сквозь застилавшую глаза плотную бордовую пелену он успел заметить в большом распахнутом окне золотоволосую малышку с широко раскрытыми удивленными глазами цвета весеннего неба и из последних сил крепко-крепко сжал в ладони фарфорового поваренка.

Чири-бим, чири-бом…Вот говорят, местечко Хелемполно дураками,мы все б сияли красотой,были б мы с мозгами.Смеются хелмцы всем назлос рассвета до заката.Скажите, кто ж из нас дурак,а кто ума палата?Чири-бим, чири-бом…Он стоял перед большим праздничным столом, за которым в какой-то серебристой искрящейся дымке сидела и дружно пела вся его любимая семья. Раечка музыкально картавила, дедушка Ефим с воодушевлением под задорный смех бабушки играл роль дирижера. А мама, как всегда, как будто бы сердилась: ну что за глупая песня! Потом вдруг в комнате воцарилась звенящая тишина, а мама с печальной улыбкой посмотрела на Мотю и с ласковой ноткой в голосе произнесла:

– Где ж ты ходил, Мотя? Тебя только за смертью посылать, ж аува шэли[22]. Мацебрай[23] совсем остыл, – каждым произнесенным словом мама согревала его. – Соль-то принес, сынок?

– Да, мама, принес, – ответил он, но голоса почему-то не было слышно. Мотя сделал шаг к столу и поставил рядом с блюдом, наполненным мацебраем, смешного фарфорового поваренка – солонку из старинного столового сервиза.

Как только он сделал шаг к столу, чтобы присесть рядом с дочкой и обнять ее узенькие плечи, матушка остановила его:

– Не надо, сынок. Рано тебе отдыхать. Ступай себе с Богом. Впереди у тебя дальняя дорога…

11– Слава Богу, очнулся, сердешный! Эко тебя немец проклятый посек! Чтоб ему провалиться окаянному! Дыши, дыши глубже, касатик, вдыхай жизнь, родненький! Жить теперь будешь до-о-олго!

Он почему-то знал, что санитарку, сейчас суетившуюся у его госпитальной койки, зовут тетя Таня и что муж ее погиб под Киевом, а сын пропал без вести в боях за Польшу. И еще знал, что тетя Таня щедро делится с ранеными своим рабочим пайком, а сама обходится «чайком да с сухариком». Вот и сейчас она положила ему на подушку у самого уха два кусочка сероватого сахара, погладила мягкой материнской ладонью по давно не бритой щеке и умчалась по каким-то неотложным делам.

Постепенно выбираясь из тягучего, серого, неуютного, со вспышками острой боли полусознания, Мотя медленным внимательным взглядом обводил палату. Первое, что он увидел, – это высокие сводчатые потолки с лепниной в виде множества крылатых ангелочков, через широко открытое большое окно с марлей, заменяющей занавеску, комната наполнялась ярким солнечным светом. Потом взгляд бегло прошелся по двум рядам теснившихся друг к дружке панцирных коек: две – с обнаженной ребристой сеткой и скрученными к ногам матрацами; ту, расстеленную, видно, ненадолго покинул хозяин; на кровати у окна кто-то большой и длинный громко храпел, прикрыв лицо разворотом «Красноармейской правды» с броской надписью: «Враг разбит! Победа за нами!»[24] А на соседней койке (как же он сразу не заметил!) весь в бинтах, сильно похудевший, но, как всегда, гладко выбритый, возлежал на боку его родной взводный – лейтенант Прохор Семенович Кузьменков – и приветливо улыбался Моте!

– С возвращением тебя, герой! Победу ты, конечно, проспал, но твои положенные фронтовые еще плещутся у меня во фляге, – на радостях Кузьменков даже помахал ему забинтованной рукой – точно так, как тогда, на Штралауэр Штрассе. – Девять дней ты в бреду нам свою судьбинушку нелегкую рассказывал. Семью твою всю поименно выучил. Вот только никак не смикитил, кто такие Клаус да фрау Грета? Ох, гляди, солдат, СМЕРШ[25] и после Победы работает исправно.

Победа! Живой взводный! И он вроде как выжил! Чувства переполняли грудь! Мотя даже попытался приподняться, но резкая боль в груди вернула его в прежнее положение.

– Лежи, солдат! Чего не по делу дергаешься?

Кузьменков проворно вскочил со своей койки, на лету прихватил костыль и в три прыжка оказался на подоконнике, умудрившись во время своего неповторимого полета оттяпать кусок газеты прямо с лица длиннющего храпуна. Удобно устроившись, он вытащил из кармана свой любимый кисет, желтыми от постоянной дружбы с самосадом пальцами выцепил из него щепотку махорки и несколькими ловкими движениями соорудил солидную самокрутку, так называемую «козью ножку».

– Эх, на минутку мы не поспели к тебе! Эсэсовца того пузатого хотели там же, во дворе, прикопать, но не простым он оказался – кажись, штабной посыльный, и конверт с печатями при себе имел. Харю мы его жирную, конечно, серьезно подправили и таким живописно разрисованным прям в штаб дивизии и доставили.

Взводный глубоко, с наслаждением затянулся и продолжил:

– Через недельку после того нас с тобой военхирург Ногаллер[26] поочередно заштопал (тебя, промежду прочим, первым), Сашка Галабурда притащил в палату фляжку водки по случаю Победы. И мы с ребятами из всего, что было, соорудили приличный праздничный стол – тушенка, хлеб с лучком, короче – все по-барски (ты-то в это время какую-то песню в бреду на своем тарабарском мямлил).

Ногтем указательного пальца он аккуратно стряхнул на ладонь горку пепла.

– Так вот. Когда Сашка захмелел, то поведал мне, что в тот день он, будучи в карауле, нес службу «на часах» у штаба и через открытое окно слышал допрос этого самого фашистского сержанта. Тот, со страху в штаны наложив, наплел, что принадлежит к еврейской нации, – Мотя хмыкнул, – а немцам служил по принуждению. И состоял этот подбитый нами гамадрил писарем при штабе бельгийской дивизии СС, обороняющей Берлин[27]. А последние два дня из-за нарушения связи и больших потерь, как коренной берлинец, хорошо знающий город и сверху, и под землей, использовался начальством как посыльный для связи с другими германскими частями.

Кузьменков досмолил свою самокрутку и запустил пепел с ладони по ветру.

– Он-то и тебя принял за такого же посыльного и решил выслужиться – притащить в свой гадюшник еще один пакет, только с нашими секретами. А в пакете, что при нем был, как раз и значились сведения о ближайших планах его эсэсовской кодлы. Так что ты, Мотя, молодец вдвойне! Командир тебя к ордену Славы представил! Коли дырку, солдат!

Потом командир взглянул на забинтованную Мотину грудь, смущенно извинился за неуместную шутку и добавил:

– Твои-то медальки не зря на гимнастерке болтались, они первыми пулю и приняли. Она же, окаянная, срикошетила от них, полет свой замедлила и до сердца самую малость не дошла. Военхирург Ногаллер так и сказал: «Героя его же награды и сберегли…»

– Опять, Семеныч, махру смалишь в палате?! – раздался от двери грудной голос тети Тани. – Я вот скажу доктору, и выпишет он тебя отседова без выздоровления!

Санитарка притворно грозно зыркнула взглядом на Кузьменкова и пошире распахнула окно, так что в палате отчетливей стало слышно многоголосое щебетание птиц, а марлевая занавеска заволновалась от нежного касания легкого теплого ветерка.

– А ты чего ж, соколик, сахарок не сосешь? Соси, соси, милай, глюкозку-то, окрепнешь скорее. Сейчас и кашка подоспеет, покормим тебя.

Тетя Таня присела на край Мотиной койки, заговорщицки извлекла из бокового кармана белоснежного халата и вложила в его влажную пятерню нечто очень знакомое на ощупь – гладкое и теплое. Он, еле дыша, медленно и очень осторожно разжал пальцы. На дрожащей, исхудавшей за несколько дней ладони радостно бликовал под лучами солнца и беззвучно заливался беззаботным ребячьим смехом его (теперь уже его) поваренок!

– Ты, милок, уж больно крепко его держал, никак не хотел отпускать. А как Ногаллер пулю из тебя вытянул, ладошка сама и разжалась.

Тетя Таня ловко сунула ему в приоткрытый рот кусок сахара и продолжила:

– Так он и стоял на подоконнике в операционной, пока ты между небом и землей маялся. Каждому раненому своими губенками улыбался, а им, сердешным, вроде и легче становилось. Фельдшер наш хотел себе забрать, да не дала я. А как в руку его возьмешь, то теплее становится – то ли солнцем нагретый, то ли глина такая, а может, кажется все это.

Мотя слушал тетю Таню, сжимая в руке улыбаху-поваренка, и доброе тепло разливалось по телу, а перед глазами кружилась та маленькая золотоволосая игрунья, доверчиво впустившая его в свою загадочную игру.

Потом поваренок по-хозяйски разместился на Мотиной прикроватной тумбочке и с улыбкой наблюдал, как бойцы уплетают перловую кашу на сливочном масле.

Подкрепившись, Мотя, не устояв под натиском Кузьменкова, неохотно поведал ему обо всем, что произошло в том самом немецком особняке. Взводный участливо кивал седой головой, словно пытался поддержать Левина даже в его воспоминаниях.

Вдруг с койки у окна раздался громкий бас:

– Ну i дурень же ти, солдатику. Брязгалку марно вiд німчури приволiк. Хiба ж це трофей? Курям на смiх!

Здоровенный увалень свесил ноги с койки и продел громадные босые ступни в такие же громадные шлепанцы.

– У тих буржуїв можна було б цацки красивіші та дорожчі реквiзувати, – богатырь звучно высморкался в клетчатый носовой платок. – У мене ось посилочка зi шмотками нiмецькими для моєї Маруськи дуже знатна вийшла. Трофей так трофей!