Полная версия

КОП. Энциклопедия приборного поиска – дневник успешного кладоискателя

КОП

Энциклопедия приборного поиска – дневник успешного кладоискателя

Дмитрий Михайленко

Фотограф Дмитрий Михайленко

© Дмитрий Михайленко, 2025

© Дмитрий Михайленко, фотографии, 2025

ISBN 978-5-0067-7952-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Если в вас по-прежнему живет стремление к приключениям, если азарт еще не покинул вас, если вы способны на время оставить все свои заботы и отправиться в захватывающее путешествие хоть к черту на рога, значит приборный поиск это ваше призвание. Кто знает, возможно, оно изменит вашу жизнь так же, как меняло судьбы сотен удачливых кладоискателей по всему миру во все времена.

Д. МихайленкоИнформация об авторе

Дмитрий Михайленко – известный российский исследователь и кладоискатель, историк-краевед, эксперт в сфере научного искусствоведения, профессиональный реставратор археологических артефактов. Является членом Общественной Организации «Федерация Приборного Поиска России», членом НКО «Ассоциация развития и поддержки приборного поиска», а также художником, мастером декоративно-прикладного искусства, предметным и интерьерным дизайнером, специалистом в области авторской отделки помещений, директором собственной художественной мастерской «ART-BUNKER», совладельцем дизайн-студии «Креатив маркет», автором книг, докладов, научных статей и разработок, создателем концепции реконструкции и кастомизации старинных артефактов «Кастом-артефакт», членом ПСХР – Профессионального союза художников России, включён в единый реестр профессиональных художников Российской империи, СССР, «русского зарубежья», Российской Федерации и республик бывшего Советского Союза (XVIII—XXI вв.), членом престижного ЕХС – Евразийского Художественного Союза, в состав которого принимаются заслуженные таланты и известные специалисты за выдающиеся достижения в профессиональной сфере.

Дмитрий Михайленко является участником и призёром многочисленных всероссийских и международных фестивалей, выставок и конкурсов в области истории, культуры, искусствоведения, реконструкции и реставрации, предметного дизайна, декоративно-прикладного искусства и обладает рядом значимых наград мирового уровня.

– II Международный творческий конкурс в области истории и искусства «Забытые цивилизации». Лауреат I степени. Номинация: Реконструкция и реставрация предметов и артефактов. Название работы: Экспонаты археологической культуры рязано-окских могильников (КРОМ) II—VII вв.: боевой топор-кельт, метательное короткое копьё – дротик.

– IV Международный творческий исторический конкурс, посвященный Международному дню музеев «Экспонат». Лауреат I степени. Номинация: Проекты и исследования. Название работы: Исследовательская работа: «Методика реставрации и анализ артефакта „Должностной знак, Конюшенная прислуга – Императорского Санкт-Петербургского общества поощрения рысистого коннозаводства. Номер 235. Российская Империя. 1903—1917 гг.“»

– II Международный творческий конкурс в области истории и искусства «Романс средневековья». Лауреат I степени. Номинация: Проекты и исследования. Название работы: Исследовательская работа: «Археологические, исторические, культурологические и технологические аспекты артефакта „Крест-энколпион. Распятие Христово. Первомученик архидиакон Стефан. XVI в.“»

Революционным изобретением автора стала концепция «Кастом-артефакт» – художественная реставрация и реконструкция старинных предметов, которая кардинально изменила подход к музейному экспонированию. «Кастом-артефакт» вывел музейное дело за привычные рамки, интегрировав его в сферу декоративно-прикладного искусства и дизайна интерьеров. В основе концепции лежит кастомизация (изменение формы, конструкции, цвета) распространенных, серийных, сильно поврежденных или плохо сохранившихся археологических металлических артефактов (или их частей). Благодаря этому, из, казалось бы, утративших ценность предметов рождаются уникальные арт-объекты, аксессуары, креативные вещи, светильники и мебель ручной работы, органично вписывающиеся в современный дизайн интерьера.

Ярким примером применения этой концепции служит креативный арт-объект «Toxic» – удивительная механизированная рыба, выполненная вручную из металла и дерева в стиле стимпанк. Для её создания использовались разнообразные старинные, но широко распространенные металлические артефакты, найденные в плохом состоянии. Эти артефакты были тщательно отреставрированы и кастомизированы в соответствии с творческим замыслом проекта. Среди них – истертые монеты Российской империи, элементы конской упряжи, старинные кованые гвозди, автомобильные детали прошлого века и многое другое. Каждый элемент был подвергнут механической и декоративной обработке, чтобы подчеркнуть его историческую и эстетическую ценность и создать потрясающую композицию, которая также была отмечена на престижных международных конкурсах.

– XXXVI Международная выставка-конкурс современного искусства «Российская Неделя Искусств» (Russian Art Week) – известный арт-форум, крупная ежегодная выставка в самом центре Москвы, объединяющая художников, дизайнеров и мастеров из более чем десяти стран мира, а также крупных коллекционеров и представителей арт-бизнеса из Европы, Азии, Ближнего Востока и Америки. Дата и место проведения: 6—15 декабря 2024 г., Россия, г. Москва, Московский центр современных искусств «Арт-Коммуна». Раздел «Дизайн»: предметный дизайн. Профессиональная категория: профессионал. Название конкурсного произведения: «Toxic», 1-е место.

– Международная премия «Stella Virtuoso» – крупнейший в России и Европе конкурс, основанный объединенными усилиями деятелей различных направлений в искусстве из многих стран мира, осенний сезон 2024 г. Уровень: лауреат. Номинация: декоративно-прикладное искусство. Категория: профессионал. Название: арт-объект «Toxic». Награда: бронзовая медаль.

Еще одним примером оригинального применения концепции «Кастом-артефакт» является дизайнерский арт-светильник в стиле лофт, получивший признание на международном конкурсе American Edition (второе место), организованном авторитетной ассоциацией World Talent Ranking (США).

Этот эксцентричный напольный светильник – симбиоз современного индустриального шика и советской истории. Его основание выполнено из металлических фитингов и водопроводных труб, а венчает композицию старинный кастомизированный артефакт, реконструированный в технике художественной реставрации, – металлический плафон (рефлектор) от легендарного уличного фонаря ОСП-200. В 30-е годы, в эпоху бурной электрификации, ОСП-200 (прозванный шляпа), стал одним из первых символов света в СССР. Когда-то эти фонари освещали улицы каждого города, а сегодня такие винтажные находки, являющиеся серийными и не представляющие особой музейной ценности, способны обрести новую «эстетическую» жизнь в руках дизайнеров и художников, умеющих совмещать историю и искусство.

– Международный конкурс American Edition, 2024 г. Nomination – Design. II Prize.

Уникальную авторскую концепцию «Кастом-артефакт» Дмитрий Михайленко презентовал на престижной международной научно-практической конференции «Горизонты междисциплинарного знания: наука и практика в эпоху трансформаций». По результатам мероприятия представленная научная работа автора – «Концепция „Кастом-артефакт“ как инновационный метод экспонирования археологических артефактов в объектах современного искусства и дизайна» – была опубликована в сборнике материалов научно-практической конференции, а также награждена дипломом за лучший доклад в секции «Искусствоведение и культурология». Сборник трудов конференции постатейно размещён в крупнейшей научной электронной библиотеке eLibrary.ru.

Выходные данные: Михайленко Д. В. Концепция «Кастом-артефакт» как инновационный метод экспонирования археологических артефактов в объектах современного искусства и дизайна // Горизонты междисциплинарного знания: наука и практика в эпоху трансформаций: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 15 июля 2025г. Белгород: ООО Агентство перспективных научных исследований (АПНИ), 2025.

– Международный конкурс декоративно-прикладного искусства Dali’s Mustache, 2024 г. Nomination – Applied arts and design Конкурсная работа: Paired handmade Edison Loft wall lights. II Prize.

— V Международная художественная выставка-конкурс среди работников учреждений образования и культуры, профессиональных художников и деятелей искусства «Золотые руки», 2024 г. Лауреат II степени в номинации: прикладное искусство и предметный дизайн. Конкурсное произведение: Парные настенные светильники «Лофт Эдисон».

– Международный художественный проект «Российская Премия Искусств», весна 2025. Участник.

На международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы образования и науки» доклад автора «Ассамбляж в стиле стимпанк: визуальный арт-код художника в современном дизайне интерьера» был опубликован в научном журнале «Вестник научных конференций» и награждён дипломом «За содержательный доклад».

Выходные данные: Михайленко Д. В. Ассамбляж в стиле стимпанк: визуальный арт-код художника в современном дизайне интерьера // Вестник научных конференций. 2025. №1—4 (113). С. 93—96.

Аннотация

На свете есть люди, увлеченные историей и легендами о сокровищах. Некоторых из них манит страсть к приключениям и желание найти что-то ценное, спрятанное от посторонних глаз в земле и других местах. Их называют кладоискателями, поисковиками, частными археологами или просто копателями. Они обладают не только профессиональными знаниями, чрезмерным упорством и чутьем, но и имеют в своем арсенале специальный прибор – металлоискатель или МД (металлодетектор). МД используется для поиска металлических предметов и артефактов, находящихся под землей. Он работает на основе электромагнитных волн, которые отражаются от металлических объектов и могут быть обнаружены. Каждую весну, как только земля оттаивает, эти люди отправляются в поля и леса, чтобы копать, исследовать, осуществлять поисковые работы и раскопки, которые они называют «КОП».

Главный герой в поисках артефактов и кладов, рассказывает невероятные, приключенческие истории, передает свой богатый опыт начинающим поисковикам. Он ведет дневник, в который аккуратно заносит все сведения о своих находках. Читатель познакомится с фотографиями найденных старинных предметов, узнает их историю бытования. Кроме того, главный герой раскрывает локации на картах и делится координатами мест, где были найдены конкретные артефакты.

Введение

В школе я недолюбливал историю, наверное, потому что учительница относилась ко мне предвзято и специально занижала оценки. Я думаю, это было связано с тем, что мое поведение, прическа и вредные привычки вызывали у нее, если не ненависть, то как минимум презрение. В связи с этим мои предполагаемые пятерки за самостоятельные и контрольные работы материализовывались в журнале успеваемости на пару баллов ниже. Тройки стали моим кредо. На вопросы, почему и как же так, я получал нелепые отговорки и нелогичные аргументы. В ситуацию вмешались родители, когда я доказал им, что моя успеваемость по предмету в реальности значительно отличается в лучшую сторону. Однако это совсем не улучшило картину происходящего. Учительница, так же как и мне, навешивала им увесистые пряди лапши на уши. Впоследствии, из-за отсутствия мотивации, я и сам утратил интерес к истории.

Все же сегодня я склонен предполагать, что некоторые таланты, те или иные предрасположенности к чему-либо, закладываются в человека еще до его рождения. Я думаю, как бы ни было сложно в жизни и какие бы обстоятельства на нас ни повлияли, все равно рано или поздно заложенные в нас ингредиенты, интересы к определенным знаниям и даже на первый взгляд глупые идеи обязательно прорастут, превратятся в творческие процессы, увлечения, а может, даже и в полноценную трудовую деятельность. Примерно так случилось и в моем случае. Теперь, будучи взрослым, отсчитав несколько десятков лет от школьной парты, я заинтересовался историей безмерно, причем с глубоким погружением в различные предметные области науки.

Благодаря металлоискателю я просиживал долгие часы в библиотеках и архивах, изучал старинные материалы и книги. Бережно перелистывая пожелтевшие страницы архивной документации, я пытался представить жизнь своей малой родины в прошлом. Копировал зарисовки, планы и древние карты. Во многом благодаря приборному поиску я стал читать историческую литературу, научные статьи в области археологии и реставрации, интересоваться краеведением, посещать музеи и выставки.

Старые и старинные карты

Многие люди, или начинающие кладоискатели, формально знакомые с приборным поиском, представляют его как бессистемную прогулку с металлодетектором по полям, лесам, урочищам. Такой подход в большинстве случаев не приведет к желаемому результату. Вряд ли удастся обнаружить что-то интересное. Если хочется найти клад или ценную находку, то и к раскопкам нужно относиться серьезно. Продуктивный коп начинается с ответственной аналитической работы задолго до выезда на местность.

Зимой, когда на улице свирепствуют метели, а земля покрыта толстым снежным покровом, заниматься приборным поиском невозможно. В это время нужно изучать или реставрировать найденные ранее реликвии, готовиться к предстоящему сезону. Анализировать потенциально перспективные места поиска, изучать географический атлас, прокладывать по картам маршруты к интересующим локациям.

Еще несколько лет назад существовали определенные сложности в определении координат мест поиска. Старинные карты, планы или распечатки рисунков из архива приходилось переводить в подходящий формат, сопоставлять масштабы, накладывать на современные топографические карты. Таким образом, примерно определялось местонахождение того или иного ныне не существующего населенного пункта, тракта, ярмарки, постоялого двора, церкви. Позже появились навигаторы, которые облегчали нахождение точек дислокации. Сегодня существуют специальные приложения и программы для наложения различных старинных карт на современные. С помощью технологий GPS они помогают определять потенциально интересные места с точностью до нескольких метров.

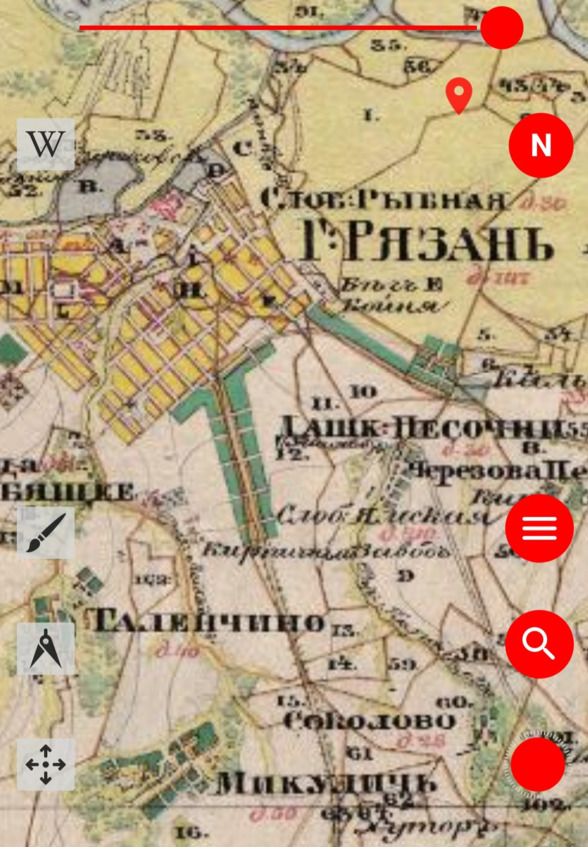

Фото: Карта Менде Рязанской губернии 1850 г.

На фото – топографическая межевая карта Рязанской губернии. Автор: Александр Иванович Менде (1800—1868). Масштаб: 1:84000 (двухверстовка). Автоматическая GPS-привязка. Приложение Vetus Maps.

Старые планы местности и старинные карты существуют для различных регионов, областей и стран. Любой исследователь или археолог сможет подобрать свои. Каждый топографический материал по-своему уникален. Интересную информацию следует черпать из разных карт. Целесообразно найти интересующую область на нескольких старинных картах и планах и по крупицам собрать полную географическую информацию. Такой аналитический подход позволит увидеть общую картину местности и обеспечит больше шансов на успех.

Карта Менде

Топографическая карта Менде наиболее часто используется поисковиками. Для многих эта карта является основной и по праву занимает почетное место. Она довольно интересна, подробна и хорошо детализирована. В ней четко отражены неровности рельефа, хорошо показаны генеральные линии межевания. Погрешность при наложении на современную карту минимальна. На карте Менде легко найти давно исчезнувшие деревни и села, узнать информацию о количестве дворов и тем самым оценить плотность заселенности территории. Карта отображает ярмарки, постоялые дворы, церковные земли, почтовые станции, мельницы, дальние хутора и даже домики лесничих.

Карта Шуберта

Военно-топографическая карта Российской империи имеет масштаб 3 версты на дюйм. Топографическая карта Шуберта – старинная трехверстная военная карта Российской империи. Она охватывает территории нынешней европейской части России, Украины, Беларуси, Молдовы, Латвии, Литвы и Эстонии. Съемки местности для построения карты проводились с 1846 года. Карта имеет масштаб: в одном дюйме три версты или 1260 метров в 1 сантиметре. На карте отлично детализированы объекты, присутствует характер рельефа. Отображаются дороги как большие, так и малые. Показаны даже тропинки, кроме лесных, а также болота, ручьи, поля, леса, переправы, кустарники, курганы, отдельные строения, мосты, мельницы. К недостаткам карт Шуберта нужно отнести их невысокую точность. Погрешность в измерениях для важных объектов составляет 50—200 метров, для остальных – 100—300 метров. Кроме того, карта не была полностью закончена автором, и некоторые области на ее листах не отображены.

Карты ПГМ

Карты ПГМ – это не совсем карты, а скорее рисунки или планы генерального межевания. ПГМ – план генерального межевания Рязанского уезда. В XVII—XVIII веках межевое законодательство в Российской империи было неразвитым, географические единицы не имели точных границ. Во время царствования Петра Великого началась первая правительственная реорганизация земель. В 1765 году, уже при Екатерине II, была учреждена Государственная комиссия и началось масштабное межевание земель от центра к периферии. Так появились первые ПГМ. Они создавались специально для установления границ земельных владений крестьянских общин, частных лиц, городов, церквей и других земельных собственников. Комиссия проработала с 1766 года и до середины XIX века. За это время картографы вручную нарисовали планы каждого уезда 35 губерний. При их создании абсолютно не учитывались географические координаты. В связи с этим привязать данные планы к современной карте возможно лишь по особенностям ландшафта в виде рек, оврагов или больших населенных пунктов. Однако такие межевые рисунки стали весьма полезны для кладоискателей, ведь на них нанесены мельчайшие подробности: переправы, броды, постоялые дворы, дальние хутора, торговые ярмарки, часовни, погосты. Преимуществом является и то, что ранее рассмотренные карты Шуберта и Менде были сформированы гораздо позже. В связи с этим на них уже можно не найти некоторые объекты и населенные пункты, которые как раз присутствуют на более ранних ПГМ.

Карты РККА

Кто не знает расшифровку? Это карты Рабоче-Крестьянской Красной армии. Эти карты составлялись в предвоенные годы, начиная с 20-х годов XX века. Чаще всего они отображают состояние местности в период 1935—1941 годов. Они являются достаточно современными с точки зрения плодотворного поиска старинных артефактов. В то же время карты РККА предоставляют отличную возможность найти реально неисследованные места: заброшенные бараки и колхозы, рабочие поселки, старые сараи, дойники, телятники, разрушенные постройки, лесопилки, лесничества, подъездные дороги, различные индустриальные и сельскохозяйственные объекты эпохи раннего СССР. Их можно применять для поиска не слишком старинных, но иногда весьма ценных предметов, датированных XX веком, а также артефактов из чёрных металлов. К сожалению, эти карты имеют ограниченное территориальное покрытие, как правило, только западной части России.

Карты Генштаба и ГГЦ

Под формулировкой «Карты Генштаба» принято понимать топографические карты, напечатанные Генеральным штабом Вооружённых Сил СССР в 50—80-х годах XX века. Эти карты уникальны, так как максимально точны и отражают невероятно подробный обзор местности. В то же время у них очень низкая погрешность. Такую карту с большим успехом можно использовать для определения точек координат. По большей части они предназначались для военных, но пользовались огромным успехом у топографов, геодезистов, геологов и дорожников. До 1990-х годов они были засекречены и недоступны широким кругам общественности. Затем, после распада СССР, карты рассекретили, и они появились в свободном доступе. Со временем «Карты Генштаба» преобразовали и создали более упрощённые версии, которые получили название ГГЦ (ГосГисЦентр). Эти карты до сих пор актуальны среди туристов, рыбаков, охотников и поисковиков. Все деревни, сёла, жилые и нежилые населённые пункты чётко указаны на её страницах. На картах напечатана информация о количестве жителей на момент её создания, показан порядок расположения улиц и дорог. И сегодня карты «Генштаба» и ГосГисЦентра позволяют продумывать и прокладывать достаточно точные пешие и автомобильные маршруты по пересечённой местности. Стоит отметить, что кладоискателям важно не только найти перспективное место на старинных картах, но и суметь добраться до него, найдя и используя благоприятные подъездные пути, все варианты которых можно очень хорошо проанализировать по данным картам.

Карта Стрельбицкого

В середине XIX столетия И. А. Стрельбицкий входил в состав Военно-топографического отдела при Генеральном штабе Российской империи. В период 1865—1871 годов он руководил работой по обновлению и дополнению топографических военных карт Европейской части России и прилегающих западных и южных губерний. Новая карта Стрельбицкого состояла из 178 листов. Позднее эта карта использовалась как основа для создания карт РККА. Однако, несмотря на большую проделанную работу, карта получилась весьма неподробной и едва ли подходящей для использования в приборном поиске. Прежде всего, её масштаб слишком велик: в 1 дюйме 10 верст, или 4200 метров в 1 сантиметре. Она имеет большие погрешности в определении координат. Кроме того, на ней отмечены лишь значительные объекты, крупные дороги и населённые пункты.

Спутниковые снимки

Сегодня в свободном доступе можно легко найти спутниковые снимки как XX века, так и более современные. Они, как правило, хорошего качества. По ним можно увидеть современное состояние интересующего объекта или места, оценить характер и степень изменения ландшафта: заросло ли поле лесом, образовались ли овраги, сместились ли дороги и тропы. Можно посмотреть, остались ли дома, избы, строения в интересующей нас деревне. По сути, спутниковый снимок – это очень подробная и наглядная карта. Недостатком является лишь то, что на спутниковых снимках сложно разглядеть изменения высот, рельеф выглядит плоским.

Расшифровка некоторых условных сокращений и слов, встречающихся на старинных картах

Буян-поле – ровное, возвышенное место, открытое со всех сторон.

Взлобок – небольшая крутая возвышенность.

Верес – можжевельник.

Волок – лес или лесная просека.

Всполье – край поля, выгон.

Выселок (Выс.) – небольшая деревня, преимущественно владельческая, находящаяся вблизи одновотчинных селений.

Вящший – наибольший, высший, высокий.

Город (Г.) – укрепленное или обнесенное стенами селение; статус управления, присвоенный для волостного, уездного или губернского по отношению к другим населенным пунктам.

Грива – продолговатая возвышенность, поросшая лесом.

Деревня – селение без церкви, жители которого преимущественно крестьяне разных ведомств и живут без помещика.

Дресва – крупный песок.

Запань – заводь или речной залив.

Засека (Зас.) – оборонительное сооружение. Представляло собой сочетание лесных валежных засек, земляного вала и рва с острогами и отдельными крепостями. Укрепления служили оборонительными линиями, предохранявшими от набегов золотоордынцев, систематически грабивших и уничтожавших русские города и селения и угонявших население в плен, а также для охраны дорог.

Зыбун (Зыб.) – трясина, непроходимое (гиблое) место.

Кошевник – дровяной лес, сплавляемый по реке.

Корчма (шинок, духанъ) – питейное заведение, частное, неоткупное, с вольной продажей, иногда постоялый двор, с продажей крепких алкогольных напитков.