Полная версия

Метаморфозы телепесни

Во-вторых, этот поток не является произведением, созданием одного автора или творческого коллектива. Он изначально существует как образование, состоящее из множества самостоятельных, но существенно сходных элементов. Таким образом, у него, в частности, нет единого («сквозного») замысла. Его можно было бы сравнить с блогом, если бы не отсутствие диалога. Это просто организованная последовательность эмоционально насыщенных смысловых импульсов примерно одинаковой длительности. Это просто один из потоков нашей поточно-организованной жизни, вроде потока автомобилей на дороге или потока моделей модной одежды на дефиле.

В-третьих, едва ли не главным принципом подбора материала (клипов) для выстраивания клипового потока является рейтинг. Так вносится некая внешняя интрига, некий соревновательный сюжет. К формированию интриги оказываются причастными и сами зрители. Во всяком случае, потенциально: ведь каждый может присоединиться к голосованию. Это и есть главная компенсация отсутствия единого внутреннего замысла. Вместо придуманного кем-то сюжета, развивается «реальная» борьба, происходит «реальное» состязание, повлиять на исход которого может и мой звонок или отправленное мной SMS-сообщение.

В-четвертых. Формально клиповый поток является открытой системой. Но лишь формально. Но по сути своей он является миром, замкнутым на себя. Это делает его весьма консервативной формой, наподобие ритуально организованных культурных форм, где доминирует не линейное, а круговое время. В этом сравнительно недавно возникшем замкнутом мире действует замкнутая система правил (норм) и столь же замкнутая система смыслов. Остается лишь поражаться тому, как быстро она сложилась. А может быть, она и не складывалась здесь и сейчас, а лишь проявилась в данное время и в данной форме? Сколько на самом деле лет этому самозамкнутому, вращающемуся в себе самом миру? Десять? А может быть, десять тысяч?

Самозамкнутость, движение по кругу – черта, относящаяся не только к внутренним нормам формальной и смысловой организации. Она нередко проявляется во внешней, наглядной, образной форме. Во многих клипах движение сюжетной линии также движется по кругу, наперекор физическому времени и логике привычных причинно-следственных связей (БИ-2 «Держаться за воздух»). Круговое время и круговое движение в этом мире господствуют на всех уровнях. Спрашивается, какой смысл мы должны вкладывать в вопрос, «куда текут эти потоки?», если речь идет о клиповых потоках. Куда стремиться поток, текущий по кругу? Это уже не поток, в обычном смысле, а водоворот. И какой смысл приобретает здесь вопрос «что дальше?». Нет уже привычного «дальше». Любое «дальше» – всего лишь очередной ход в какой-то бесконечной игре, и движение вперед есть лишь хождение по лабиринту.

Мы попали в мир, где нет идеи будущего и культурно-исторического завтра, нет развития в привычном (а может быть, кому-то надоевшем) смысле слова. Что ж, мы долгое время жили в другом мире, где «общественное развитие», «светлое будущее», «счастливое завтра», «идти вперед» выступали в качестве доминирующих смыслов и ведущих ценностей. От них устали, хотелось отдохнуть. Так вот, оказались мы в другом мире (или сами его построили?), организованном на иных основаниях. И теперь, ставя вопрос «что дальше?», нам придется иметь это в виду.

Все, что втягивает клип в свою орбиту (в свой круговорот), теряет целостность, расщепляется на отдельные мелкие кусочки, распадается на отдельные элементы, из которых затем выстаивается новый хоровод. Даже образ исполнителя подвергается той же процедуре. В определенном смысле, роль исполнителя становится здесь более разноплановой, многогранной, синтетичной. Он и поет, и танцует, и действует как актер. Но, при этом, даже лицо его редко показывается целиком. В основном мы видим на экране вереницу фрагментов, столкновение различных планов и ракурсов, выхватывающих самые разные кусочки его тела. Целое оказывается разбитым на множество маленьких осколков. И эти осколки кружатся и кружатся в общем водовороте.

Как ведет себя водоворот по отношению ко всему, что входит с ним в соприкосновение? Он втягивает это в свою орбиту, разбивает на куски и несет в себе, кружа. (Впрочем, это зависит от силы вихря, прочности и тяжести предметов.) Если мы приглядимся к клиповым потокам, то увидим в них осколки самых разных стилей. Относится это не только к песне. Клип всеяден. Он питается музыкой, танцем, кинематографом, рекламой, дизайном, архитектурой… Питается он и образами (стилями) вчерашнего дня и дня позавчерашнего. Черпает из старого, препарируя его в свойственной ему новой манере. Откусывает кусочки прошлого, пережевывает и выплевывает в настоящее.

Картинка получается устрашающая, если не сказать апокалипсическая. Начинает казаться, что клиповая реальность (клиповое сознание), становясь доминирующей силой, начинает пожирать остальную культуру, все препарируя и перекраивая на свой лад. Эдакий гигантский пылесос, соединенный с гигантской мясорубкой, перерабатывающий все и вся в некие «стандартные котлетки».

А где она находится, клиповая реальность, где ее собственное жизненное пространство? Если мы впрямую поставим этот вопрос, то и ответ не заставит себя ждать. В современном «Зазеркалье», в мире, который мы можем увидеть сквозь монитор компьютера, или экран телевизора. Это заставляет нас вновь вернуться к проблеме пространства песни и песенного действия. Но теперь она наполняется иным содержанием. Нам необходимо взглянуть на телевидение и Интернет как на особые, в чем-то друг от друга отличающиеся, но и в чем-то сходные пространства существования песни. Слово «пространства» следует использовать с серьезной поправкой: ни Телевидение, ни Интернет, и какое-либо иное пространство культуры не являются какими-то пассивными пустыми вместилищами, где песня может жить всецело по своим внутренним законам, а являются активной жизненной средой, диктующей свои законы и правила.

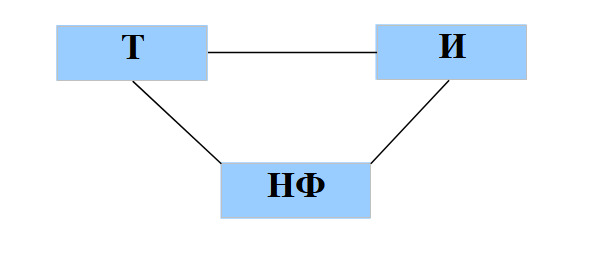

Так вот, сравнивая эти два пространства и связанные с ними формы существования песни («песенной жизни»), невозможно абстрагироваться от того, что формы эти значительно моложе самой песни и есть иные (существовавшие ранее и существующие ныне) формы. Большая их часть развивалась вместе с самой песней; они сами представляют собой органическую часть песни как жанра. Ведь и сама песня – это не только и не столько особое вокальное произведение, но (и в первую очередь) особый способ человеческого взаимодействия. Оторвать песню от этого способа взаимодействия – значит совершить серьезную хирургическую операцию, затрагивающую природу жанра. Этих способов (или форм) много, они разные, но они несут в себе что-то существенно общее, корневое, связанное с природой песни. Вот это и есть то «третье» (а точнее «первое»), без чего трудно анализировать отношение Телевидения и Интернета как двух форм существования песни. Для дальнейших рассуждений договоримся использовать некое собирательное понятие, выражающее собой совокупность вот этих, так сказать, «естественных» форм песенного взаимодействия («песенной жизни»). Мы ведь исходим из того, что у этих форм есть общие существенные признаки, отличающие их и от Телевидения и Интернета. И для Телевидения, и для Интернета это третье является их естественной предпосылкой, которую они, каждый по-своему, воспроизводят и каждый по-своему отрицают. Хватают, но не могут схватить, отталкивают, но не могут оттолкнуть… Такой вот драматический треугольник.

Две вершины этого треугольника – Телевидение (Т) и Интернет (И) (напомним, взятые не сами по себе, а как особые пространства/формы песенной жизни). Третью вершину условно обозначим – Натуральная Форма (НФ). Выбранный нами подход заставляет взглянуть на эту самую НФ также под особым углом зрения, а именно, чтобы попытаться ответить на вопрос, нет ли в ней самой предпосылок к тому, что происходит с песней на телевидении, с одной стороны, и в интернете, с другой.

Теперь попробуем определить, чем НФ отличается как от жизни песни на телевидения, так и от жизни песни в условиях Интернета (или в иных подобных искусственных средах). То есть в нашем контексте это означает определить НФ как таковую.

Сделать это не трудно. При всем многообразии конкретных разновидностей НФ можно сформулировать один позитивный признак: НФ всегда выступает как способ непосредственного (живого) взаимодействия (контакта) людей, как акт непосредственной коммуникации. Этот признак можно переформулировать в негативный: НФ есть такой акт (способ) песенной коммуникации, где нет опосредования техническими средствами (включающими средства накопления и передачи информации), разрывающими прямой контакт участников. Таким образом, под это достаточно широкое определение подпадает и пение колыбельной песни, матерью, держащей своего ребенка на руках, и пение строевой песни ротой марширующих солдат, и пение в хороводе, и пение на посиделках, и выступление рок-группы на большом стадионе. Во всех этих случаях участники песенного действия собраны в одном месте, в одно время и они могут непосредственно коммуницировать друг с другом, видеть и слышать (а иногда и осязать) друг друга. Можно сказать, что здесь существенную роль играет наличие целостного, неразрушенного хронотопа в социально-психологическом смысле этого понятия, то есть как типическая повторяющаяся ситуация, в которой происходит процесс общения.

В силу своего внутреннего многообразия НФ предстает перед нами как целый букет (или кластер) форм песенного взаимодействия. Это, однако, не хаос и в нем есть своя внутренняя логика. В частности, для нас существенно то обстоятельство, что НФ распадаются на два больших типа. Их различие является достаточно очевидным и его нетрудно описать.

Для первого типа (НФ-1) характерно следующее:

– Отсутствие жесткого разделения на роли исполнителей и слушателей. Слушатель в определенный момент может оказаться исполнителем, а исполнитель – слушателем.

– С этим связано и относительное равенство разных ролей участников песенного действия.

– Для данной группы не характерно деление на «профессионалов» и «непрофессионалов». В ряде случаев это может осознаваться в качестве особой ценности соответствующей формы песенного взаимодействия. Так для участников фольклорного движения отсутствие подобного деления не просто представлялось привлекательным, но и несло позитивную «идейную» нагрузку. Нечто подобное можно сказать и о движении самодеятельной гитарной песни, и о движении ВИА, и о любителях джазовой музыки (особенно в ее первичных, близких фольклору формах, например, любителях «настоящего» блюза).

– Все это определяет преимущественно горизонтальную логику организации внутри данного типа песенного взаимодействия и принципиальную возможность (легкость) функционального перемещения участников («сегодня – ты, а завтра – я»). Иерархия не является здесь ни слишком крутой, ни слишком жесткой. Она не имеет сверх-ценного значения и может легко трансформироваться.

– Продолжая «геометрическую» метафору, отметим еще одну ее грань: здесь видна тенденция к, так сказать, круговому способу организации песенного действия. Этот круговой способ организации иногда проявляет себя буквально (пение в хороводе, в кругу, вокруг костра, вокруг стола и т.п.). Иногда же речь должна идти просто о том, что совместное пение служит средством утверждения социального круга или социальной группы, имеющей не иерархическую, не пирамидальную, а круговую структуру. Иными словами, данный способ организации песенного действия служит утверждению определенного типа общностей (первичная группа и т.п).

– Преобладание диалога над монологом. Однонаправленная форма коммуникации для этого типа песенного взаимодействия не типична. Эта закономерность проявляет себя разнообразно. Во-первых, диалогична сама форма песенного действия. Во-вторых, в том случае, если при этом складываются некие устойчивые общности (группы), то они склонны к диалогическому взаимодействию внутри группы, а также и к развитию диалога между группами. Стремление к культурному диалогу для них – норма.

– Спонтанность, импровизационность, естественность, песенное взаимодействие как элемент образа жизни («кусок жизни»).

– Различные формы песенного взаимодействия, относящиеся к рассматриваемому типу, проявляют тенденцию к образованию множественного и разнообразного культурного ландшафта. Образуются различные круги, группы. Развиваются связи между ними. Культурный социум начинает походить на некий гипертекст. Полицентризм и множественная субкультурность — вот постоянные характеристики культурного пространства, где доминирует подобный тип культурного взаимодействия.

Для второго типа (НФ-2) характерно прямо противоположное:

– Разделение на исполнителей и слушателей.

– Принципиальное неравенство участников действия.

– Тенденция к профессионализации и, как следствие, деление на профессионалов и непрофессионалов. Здесь это также имеет ценностную окраску: профессионализм – ценность.

– Явное преобладание вертикального типа организации, ограниченность возможностей перемещения внутри этой структуры.

– Линейная («стреловидная») направленность «от… к…». Например, от исполнителя к слушателю.

– Преобладание монолога над диалогом.

– Отрепетированность, «сделанность», в конечном итоге, искусственность.

– Моноцентризм и укрупнение социокультурного пространства как тенденция. Антитеза субкультурности. Стягивание к единому центру, приведение многообразия к единству (и, как следствие, определенная унификация) – таково действие этого типа по отношению к культурному пространству.

Выделение этих двух типов есть, строго говоря, некоторая идеализация. В химически чистом виде они встречаются также редко, как идеальный газ или абсолютно твердое тело. Кроме того, есть и смешанные формы, где признаки этих двух типов выступают либо в синкретическом, либо синтетическом единстве (колыбельная песня, храмовое действо). Впрочем, это уже выходит за пределы нашей темы. Нам сейчас важнее понять, что внутри НФ уже содержится некая оппозиция, создающая две противоположные тенденции, два разнонаправленных вектора.

После этой констатации мы возвращаемся к нашей главной теме. И здесь нас подстерегает искушение напрямую сопоставить Интернет и телевидение с вышеозначенными типами (тенденциями, векторами). Например, предположить, что телевидение является полем, где в полную силу развертывается вторая (унифицирующая, монологическая) тенденция, а Интернет соответствует первому типу и служит сферой реализации первой тенденции. Все, однако, не так просто.

Попробуем разобраться в этом по-порядку.

Начнем с телевидения. В статье Екатерины Сальниковой «Предыстория визуальности или телевизор как звено культурной эволюции» (Наука телевидения. №5.. с. 61) проведена линию связи между между телевизором и камином (домашним огнем): «Камин – великий предшественник телевизора». Позволю себе по-своему додумать эту весьма интересную мысль, направив ее по несколько иному руслу.

Пусть телевизор – огонь, горящий в вашем доме, далекий потомок костра, очага, камина. Когда-то огонь не только согревал и освещал дом, делал его живым… Он вообще делал дом домом.

Но огонь – не только центр и душа дома, но и своеобразное представительство в доме далекого иного. Задолго до того, как человек научился добывать огонь (трением или ударом камня о камень) он начал получать его как дар свыше. Это и был первичный опыт общения с огнем. Молния, падающая с небес, как светящаяся стрела, зажигает огонь на земле. Так с образом огня изначально оказываются связанными образы вертикали и направленного сверху вниз движения. В очаге поддерживается огонь и таким образом поддерживается память о том, что падает с небе, из Космоса, или из мира иного. Это частичка небесного на земле, в доме, горнего в дольнем. И здесь даже нет нужды как-то подчеркивать, что этот архетипический образ наполнен сакральными смыслами. Сами собой вспоминаются огнепоклонники, для которых священный огонь – образ Бога на земле. Вспоминается и «неопалимая купина», образ говорящего огня, в котором не сгорает куст. Священный огонь – источник Откровения. И если мы всерьез рискнули провести линию от очага (камина) к телевизору (а я готов сделать это), то мы должны иметь в виду и эту вереницу смыслов.

Телевизор – тоже пламя, пламя не сжигающее и не даже обжигающее. Пламя, говорящее, и к тому же – показывающее. То, что оно говорит и показывает, приходит сверху, их столицы («Говорит и показывает Москва»). Эта идея движения сверху вниз реально присутствует в общественном сознании, что хорошо иллюстрируется песенкой времен раннего КВН: «На телебашне облака. Я к вам приду издалека. Как телепат, как телемаг, я проникаю в каждый дом. Пока горит телеэкран, я вас веду, как капитан и управляю всей Землей, как кораблем» (Цитирую по памяти). Если во всем этом что-то есть, то в образ телевизора – живущей в доме частицы упавшего с небес огня «зашита» идея сакральности, а если прибавить к этому образ огня говорящего, то и идея откровения. А если так, то телевизор обладает (на уровне коллективного бессознательного) презумпцией непогрешимости, презумпцией чистоты, истины, добра, красоты. Ему не верить нельзя, даже «если абсурдно».

Холодное пламя телевизора очищает. В его огне сгорают всяческие ереси. Телевизор сам сжигает своих еретиков. Костры инквизиции были бы излишними, если бы в те невеселые времена существовали телевизоры. Это – лучшая в мире панацея от инакомыслия (а возможно, от мышления как такового) … «Очищающий огонь» телевизора отделяет добро от зла, подобно зороастрийскому огню (расплавленному металлу), во время купания в котором праведники чувствуют себя как в парном молоке, а грешники сгорают. Телевидение также явно тяготеет к дуализму добра и зла, плохих и хороших. Причем, касается это не только боевиков и сериалов. Так вообще видится мир в этом телевизионном свете.

Если уж вспоминать про огнепоклонников, то подчеркнем и то, что Зороастризм – религия прозелитическая, то есть такая, для которой свойственно стремление к распространению, к тому, чтобы как можно больше людей обратить в свою веру. Не таково ли «телевизионное огнепоклонничество»? Телевизионный прозелитизм лежит в самой основе телевидения. А теперь этот ревнивый прозелитизм имеет под собой еще и вполне рациональное экономическое обоснование и выражается в борьбе за рейтинги.

«Небесная» природа телевидения как нельзя более подходит для рождения звезд на радость и в утешение всем живущим на грешной земле.

Я конечно же преувеличиваю и намеренно заостряю. Делаю это лишь для того, чтобы подчеркнуть и без того достаточно очевидное сходство с основными характеристиками НФ2. Оппозиция небесного и земного расшифровывается многообразно: и как дуализм центра и периферии, и как оппозиция профессионалов и непрофессионалов, и как иерархия верха и низа. Здесь монолог преобладает на сущностном уровне. Хотя по видимости все сплошь строится на диалогах. Стреловидная структура связи (от… к…) лежит в основе, хотя маскируется хорошо отрежиссированными ситуациями клубного типа. Технология телевидения не знает равенства и строится на сильной иерархии, хотя светящийся экран как бы приглашает вас к себе, в мир счастливого «равенства возможностей».

Думаю можно не продолжать. И так достаточно очевидно, что телевизор – продолжение той линии (того способа культурного взаимодействия), того который мы описали как НФ2. Здесь обязательна существенная оговорка, состоящая в том, что телевизор при этом активно и последовательно симулирует все признаки противоположного типа. Там, где есть Зазеркалье, там должно быть и зеркало. Телевизор не просто показывает свое зазеркалье, но и отражает то, что находится в доме, имитирует домашнее, круговое пространство. И в этом смысле он несет в себе и то и другое.

Если ТВ транслирует небесное на землю, помещает его в доме, то интернет, напротив, – извлекает человека из его земного жилища и перемещает (в виртуальном теле) в иной мир. Это действие хорошо описывается с помощью слова «восхитить» в старинном (религиозном) его значении: похищать, выхватывать, увлекать в высоту. В этом действии также есть свой отчетливо видимый архетипический смысл с явным сакральным оттенком. Он тоже, как правило, не осознается. Но это не означает, что но не работает.

Интернет строит свой мир в своем собственном пространстве. Люди удивительно быстро научились в нем жить и обустраиваться, что, если вдуматься, такое же чудо, как дышать в вакууме. Но если вдуматься еще, то все оказывается вполне логичным. Ведь человек восхищается в этот мир не в физическом теле, а в «тонком», в виртуальном, которому воздух не нужен. Получается что-то вроде популярной в последние десятилетия неродной забавы, под названием «выход в астрал». А в каком-то смысле, это и есть «жизнь после смерти», загробное существование: каждый вечер, придя с работы, мы сбрасываем бренную оболочку и отправляемся «в мир иной». Остается удивляться, как хорошо этот мир был описан задолго до появления первых компьютеров. «Загробный мир» Интернета, так же, как и любой мало-мальски приличный загробный мир имеет сложное строение, он многослоен и многомерен. Здесь каждая душа находит свое место, свое пространство, сообразно своим доблестям и своим грехам. И также, как в загробном мире, с бесами здесь встретиться легче, чем с ангелами.

Случайна ли такая аналогия? Думаю, нет. Причина, возможно, в устройстве человеческой души, человеческого внутреннего мира (а также и мира культуры), что каким-то образом воспроизвелось в строении интернет-пространства.

В интернет-пространстве складываются свои сообщества, возникают свои «города», «села», «деревни», «хутора». Интернет-пространство принципиально множественно. Централизм ему не свойственен. Также как и иерархия «верх – низ». Интернет-культура субкультурна по природе. Она явлена как множество субкультур. Интернет – пространство виртуальных субкультур (или виртуальное пространство субкультур). И даже государственные, официальные, правительственные сайты на этом фоне выглядят субкультурно. Иное здесь просто не дано.

В Интернет-реальности совершенно иначе решается вопрос об идентичности объектов. Что здесь может значить выражение «тот же самый»? Это же относится и к субъектам. Субъект в этом пространстве не тождественен ни с одним из населяющих Землю людей. Личность (персона) превращается в «ник». А это – не то же самое, что живой человек из плоти и крови. Мир «ников», по сути есть мир призраков, царство теней. Кому-то в нем хорошо? Ну и на здоровье!

Нетрудно видеть, что Интернет-реальность сильно напоминает многие характеристики НФ1. Здесь все так неформально, так свободно, здесь все равны, нет унификации, царит многообразие, плюрализм. Здесь горизонталь явно преобладает над вертикалью, круговая организация над стреловидной. Собственно «сетевой принцип» и есть в определенном смысле круг кругов. Но, внутри этого всеобщего диалога есть место для монологов. Правда, в этом диалогическом контексте любой монолог становится частью диалога, да и воспринимается диалогически. В этом горизонтальном мире есть место для вертикалей. Лишь бы они не претендовали на большее, чем быть элементом большой горизонтали. Так что, и в этом мире вроде бы есть все. Но только это все организовано и сориентировано совершено иначе.

Между Телевидением и Интернетом есть отличия достаточно фундаментальные. Стихия ТВ – время, особое телевизионное время, наполненное (структурированное) событиями, особыми телевизионными событиями. Стихия Интернета – пространство, особое виртуальное гиперпространство, наполненное текстами, особыми виртуальными гипертекстами. ТВ превращает текст в событие. Интернет превращает событие в текст. Человек в ТВ сам превращается в событие. И как таковой интересен. Человек в Интернете превращается в текст (в гипертекст, или свертывается до «ника»). Поток времени изначально монологичен. Событийный ряд – слова этого супер-монолога. Но в них – зарождение диалога. Многомерное пространство изначально диалогично. Поток текстов – многоголосица этого диалога. Текст внутренне диалогичен, но в нем есть место монологу, и в нем зарождается монолог. В конце концов, диалог может оказаться комплексом монологов.