Полная версия

Взгляните на меня с любовью. К 55-летию Сергея Борисовича Чуркина, артиста Архангельского Драматического театра им. Ломоносова

Много символичного в этом спектакле, насыщенного конкретными и абстрактными деталями: бег строем с руками за спиной – жуткое, бьющее по нервам зрелище; покрикивающие вертухаи, разгуливающие с метелками вместо ружей; видеопроекция рукоплещущего съезда и запись страстной фанатичной речи некой делегатки, прославляющей партию и правительство; коллективное фотографирование со Сталиным-мастеровым во главе, который в фартуке самозабвенно трудится за точильным станком. И главный символ спектакля – старый потертый чемодан, большое множество чемоданов, с ними носятся герои, из них, как из кирпичей, складывают стену, ими ловят швыряемые миски, да мало ли еще какие действия можно с ними произвести. Но это, конечно же, не просто узнаваемая вещь, а символ – символ человеческой души, того физического и духовного багажа, который накапливает за жизнь каждый человек, а еще символ бренности бытия.

Картины лагерной жизни из повести А. Солженицына дополнены в спектакле разудалыми блатными песнями, пронзительным стихотворением А. Кочеткова «С любимыми не расставайтесь», финал которого звучит в исполнении Кобы-Сталина. И еще один важный символ: многократно повторенная всеми героями – зэками, вертухаями, девушками – фраза «А я при чем?», с изумлением на лицах, обращенных к зрителям, а потом с тем же изумлением эту фразу произносит Сталин, и повисает вопрос, ответ на который камнем ложится на совесть зрителей. Символичен финальный почетный круг Шухова: своим – членам бригады – он пожимает руку, а мимо надзирателей проезжает, не глядя на них, склонив голову. И в самом финале – пронзительно-звонкая песня Б. Окуджавы «Надежды маленький оркестрик», исполняемая всеми участниками спектакля. А что еще остается, кроме надежды? Бегает Шухов, заглядывает в глаза зрителям: «Мы переживем?» Актуально? К сожалению, да. И если забудем, что было, не пришлось бы потом расплачиваться. А так, конечно, переживем! «Не верь, не бойся, не проси!» – эти ставшие уже крылатыми слова Солженицына помещены в программке, видимо, в качестве эпиграфа или девиза. «Прошел день, ничем не омраченный, почти счастливый».

В спектакле звучит стихотворение Александра Солженицына «Каменщик» в исполнении Сергея Чуркина в образе Шухова:

Вот – я каменщик. Как у поэта сложено,Я из камня дикого кладу тюрьму.Но вокруг – не город: зона. Огорожено.В чистом небе коршун реет настороженно.Ветер по степи… И нет в степи прохожего,Чтоб спросить меня: кладу – к о м у?Стерегут колючкой, псами, пулеметами, —Мало! Им еще в тюрьме нужна тюрьма…Мастерок в руке. Размеренно работаю,И влечет работа по себе сама.Был майор. Стена не так развязана.Первых посадить нас обещал.Только ль это! Слово вольно сказано,На тюремном деле – галочка проказою,Что-нибудь в доносе на меня показано,С кем-нибудь фигурной скобкой сообща.Переклич дробят и тешут молотки проворные.За стеной стена растет, за стенами стена…Шутим, закурив у ящика растворного.Ждем на ужин хлеба, каш добавка вздорного.А с лесов, меж камня – камер ямы черные,Чьих-то близких мук немая глубина…И всего-то нить у них – одна, автомобильная,Да с гуденьем проводов недавние столбы.Боже мой! Какие мы бессильные!Боже мой! Какие мы рабы!Отзывы зрителей

Татьяна Бурушкина:

«Это просто великолепно! Погрузили в атмосферу одного дня по-настоящему! Класс!»

Илона Петрова:

«Спектакль замечательный! Ходили всей семьей. Дочь-подросток была неподготовлена по материалу, не все поняла, по сути, но была в восторге от самой атмосферы и постановки спектакля. Очень понравилась игра актеров. Необычно, зрелищно, проникновенно!

Совет всем, кто не ходил, чтобы полностью все охватить, лучше садиться на стулья, в круг».

Татьяна Кокшарова:

«Какие же вы молодцы!!! Не перестаю восхищаться нашей труппой!!! Хочу в следующем сезоне посмотреть этот спектакль еще раз, но сяду уже в круг, на стулья. Вы гордость нашего города! Вы наша радость!»

Анастасия Немцова:

«Просто космос… Спасибо за спектакль. Побольше бы таких серьезных спектаклей на архангельской сцене».

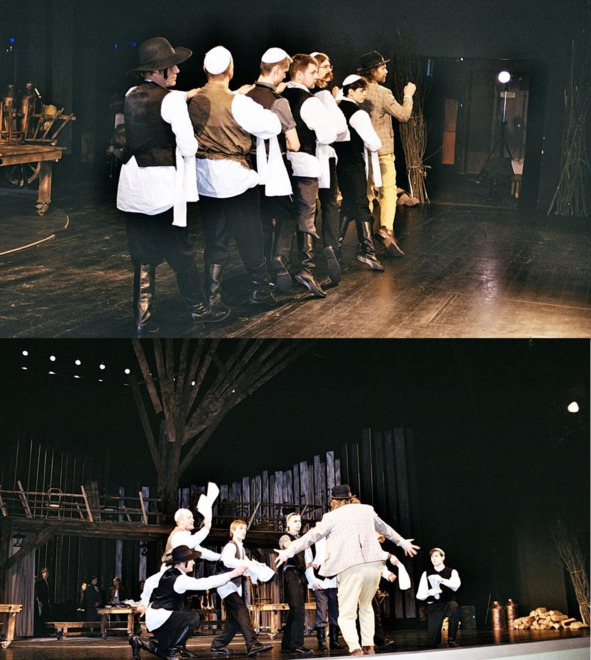

Григорий Горин, «Поминальная молитва»

(2012—2015, режиссер Петр Орлов)

Сергей Чуркин в роли Менахема-Мендла.

Эпиграф к спектаклю – слова Шалома-Алейхема: «На моей могиле в каждую годовщину моей смерти пусть читают по мне поминальную молитву… А если читать молитву не будет особого желания – пусть выберут какой-нибудь рассказ из самых веселых рассказов и прочитают вслух на любом языке. И пусть мое имя будет упомянуто лучше со смехом, нежели вообще не упомянуто…»

Спектакль – это, несомненно, «человеческая драма на фоне исторических перемен». В постановке столько любви, что кажется, все пронизано ею! С первой минуты ты погружаешься в атмосферу любви и света.

Все происходит в дореволюционной России, в местечке Анатовка, в котором живут вместе русские, украинцы и евреи. Живут мирно, и дальше так и жили бы, несли бы не политика государства.

В этой истории хорош урядник, находящийся в добрых отношениях со всеми – и с русскими, и с евреями. Он явно страдает из-за того, что вынужден «претворять в жизнь политику партии». Он предупреждает евреев о грядущем погроме и упрашивает их вести себя аккуратно, он, сколько находит возможным, помогает землякам, но идти против власти, конечно, не в силах. Очень чувствуется, насколько тяжело уряднику дается все происходящее, как ни странно – даже жаль его. Но главные герои, конечно же, – это семья Тевье-молочника.

Роли в спектакле исполняют: Тевье-молочник – Андрей Калеев, Голда, жена Тевье, и Цейтл – Тамара Волкова, Голда – Гульсина Гусева, Хава – Мария Беднарчик, Шпринца – Даша Кожевникова, Бейлке – Лида Кожевникова, Мотл, портной – Михаил Кузьмин, Перчик, студент – Иван Братушев, Менахем-Мендл – заслуженный артист РФ Сергей Чуркин, мать Менахема- Мендла – заслуженная артистка РФ Людмила Бынова.

Пара Тевье и Голда невероятная, даже забываешь в какой-то момент, что это актеры – настолько они естественные, любящие и трогательные в своих сценических образах. Философ Тевье и мудрая Голда кажутся идеальной парой и идеальными родителями. И, конечно же, невероятный, обаятельный, предприимчивый и неунывающий Менахем…

Получился добрый, мудрый, выразительный спектакль о главных человеческих ценностях: о любви и преданности, о великодушии и умении прощать. Режиссер выстраивает убедительные и запоминающиеся мизансцены, хорошо подчеркивает проявление характеров героев. Сценография Дмитрия Дробышева символична: занавес и задник сделаны из досок, которые соприкасаются с друг другом, издавая характерные звуки; на досках проступают с одной стороны – лики православных святых, с другой – древние еврейские письмена. Декорация двухъярусная, внизу стол, скамьи, мост, наверху маленькая площадка, на которой расположился еврейский оркестрик. Конструкция вращается, мебель свободно передвигается по сцене на колесиках, создавая различные антуражи сценических действий. Музыка Владимира Бруса стилизована под еврейский и русский фольклор, лирические темы, используемые в самые драматические моменты представления, – пронзительно-надрывные и душещипательно-нежные. Пластично поставленные массовые сцены, зажигательная хореография Эдуарда Соболя впечатляют. Успех спектакля во многом зависит от качества актерских работ, ведь какие бы режиссерские и сценографические замыслы ни примерялись, без хорошей, чуткой и умной игры ничего не получится.

Исполнитель центральной роли Тевье Андрей Калеев сумел создать обаятельный и убедительный образ своего героя – честного труженика и простодушного мудреца, человека порядочного и ироничного, который имеет твердые убеждения и крепкий нравственный стержень. Вот Тевье плетется, впрягшись в телегу с молочными бидонами, философствует, ведет беседу по душам с Богом, вот изображает грозного отца семейства, однако с весьма податливым и мягким сердцем, может вступить в остроумную перепалку с женой, или с урядником, или богатым соседом. Сдержанный и основательный, он сразу располагает к себе, вызывает сочувствие и симпатию зрителя.

Самый пронзительный, самый глубокий и запоминающийся образ в спектакле создала Гульсина Гусева в роли Голды, жены Тевье. Острая на язык, решительная и стойкая, она представляется воплощением доброты и надежности. Голда – заботливая хозяйка, самоотверженная жена и мать. Актриса в спектакле достигает высочайшего уровня в отображении и комизма, и трагизма. Кульминацией представления становится сцена смерти Голды: тяжело больная, она помогает своей ворожбой разродиться дочери, можно сказать, дарит жизнь новорожденной внучке и умирает с осознанием исполненного долга. Появляется белый ангел, олицетворяющий душу Голды и ее внучки, которая будет названа в честь бабушки. А потом появляется черный ангел как предвестник трагических перемен в жизни героев.

Яркая, броская, очень выигрышная роль Менахема досталась Сергею Чуркину, который сделал ее еще более блестящей. Несгибаемое жизнелюбие и бесшабашный авантюризм так и прут из героя. Артист играет хлестко, смешно, укрупняя и смакуя талантливые реплики и репризы, щедро подаренные автором этому персонажу. Среди хороших актерских работ можно отметить: простодушного и обаятельного Степана (Александр Дунаев, затем Дмитрий Кугач), чувствительного и трогательного мясника Лейзера (Константин Феофилов), справедливого и безбашенного урядника (Евгений Нифантьев), тщедушного и шебутного Мотла (Михаил Кузьмин); отлично играют исполнительницы ролей старших дочерей Тевье: Тамара Волкова (Цейтл), Мария Новикова (Годл), Мария Беднарчик (Хава). Очень впечатляют массовые сцены.

Фото Сергея Борисовича https://vk.com/id5747450

В спектакле есть ряд выразительных и символичных эпизодов, оказывающих сильное эмоциональное воздействие на зрителя. Так, в финале первого действия веселая еврейская свадьба сменяется беспощадным погромом – жутко, страшно! А тут еще на деревянном занавесе появляется кровавая надпись «Смерть жидам!» – как удар под дых, заставляющий, превозмогая боль, осознавать действительность. Впечатляет ритуальное мытье полов, которое совершают еврейские женщины перед тем, как вынужденно покинуть родной дом. Заколачиваются окна оставленных домов, и из досок формируется не что-нибудь, а шестиконечная звезда Давида. В конце спектакля помост превращается в вагон поезда, увозящий героев в неизвестность.

Концептуальным и значимым представляется эпилог: дети, играя, пишут мелом на досках занавеса свои имена, вдруг высвечивается задник, который оказывается записан еврейскими и русскими именами вперемешку. Зритель испытал катарсис от увиденного и в полном восторге и одновременно со слезами на глазах дарит аплодисменты артистам.

Фото Сергея Борисовича https://vk.com/id5747450

Хочу поделиться историей одного еврея в 1941 году.

Один еврей, владелец само знаменитой пекарни в Германии, часто говорил:

«Знаете, почему я сегодня жив? Я был еще подростком, когда нацисты в Германии убивали безжалостно евреев. Нацисты отвезли нас поездом в Аушвиц. Ночью в отсеке был смертельный холод. Нас оставляли дни напролет в вагонах без еды, без кроватей, а значит без возможности как-то согреться. Шел снег и холодный ветер морозил нам щеки. Нас было сотни людей в те холодные, ужасные ночи. Без еды, без воды, без укрытия. Кровь замерзала в жилах. Рядом со мной был пожилой еврей, любимый в моем городе. Он весь дрожал и выглядел ужасно. Я обхватил его руками, чтобы согреть. Обнял его крепко, чтобы отдать немного тепла. Растер ему руки, ноги, лицо, шею. Я умолял его остаться в живых. Я ободрял его. Я всю ночь согревал этого человека. Я сам был уставшим и замершим. Пальцы окоченели, но я не переставал массировать тело этого человека, чтобы согреть его. Так прошло много часов. Наконец наступило утро, солнце начало сверкать. Я оглянулся вокруг себя, чтобы увидеть других людей. К своему ужасу, все, что я мог видеть, – это были замершие трупы. Все, что мог слышать, – это была тишина смерти. Морозная ночь убила всех. Они умерли от холода. Выжили только два человека: старик и я. Старик выжил, потому что я не давал ему замерзнуть, а я выжил, потому что согревал его. Позволишь мне сказать секрет выживания в этом мире? Когда ты согреваешь сердце других, тогда и сам согреваешься. Когда ты поддерживаешь, укрепляешь и воодушевляешь других, тогда и сам получаешь поддержку, укрепление и воодушевление. Это и есть секрет счастливой жизни!»

Отзывы зрителей

Анна Потемкина:

«Мы с мужем случайно попали на спектакль – приехали в гости из Москвы. Это шедевр! Замечательная постановка, прекрасные актеры, правильное распределение ролей! И рыдали, и смеялись на спектакле. Есть что переосмысливать».

Артем Белых:

«Бесспорно, это лучший спектакль, который я когда-либо вообще видел в театре. И советую его всем – даже тем, кому театр вообще неизвестен. Блестящий текст Григория Горина, искренняя и проникновенная игра актеров, уникальные декорации-трансформеры, музыка, которая точно станет бессмертной, – все здесь сделано для того, чтобы любимый театром зритель сначала смеялся, потом плакал, а затем расхохотался вновь, но уже сквозь слезы. А самые мощные сцены всплывают в памяти даже через несколько лет после просмотра. Моя оценка… Да какие тут могут быть оценки, когда видишь рядом с собой столько живых эмоций!»

Актер Сергей Чуркин:

«Театр заставляет думать и чувствовать»

Фото Сергея Борисовича https://vk.com/id5747450

– 2014 год объявлен Годом культуры в России. В честь этого сказано много пафосных речей. А как на самом деле обстоят дела? Замечают ли перемены к лучшему сами работники культуры? К примеру, артисты?

– Я пришел в театр, когда в зрительном зале народа было меньше, чем на сцене. Люди сидели в шапках и шубах. С потолка лилась вода. Мы по шесть-восемь месяцев не получали зарплату. Но нас это научило выживать, искать другие формы заработка денег. Мы ходили по школам, по детским садам, предлагали себя. И хоть сегодня стало гораздо лучше, чем тогда, финансовая ситуация в культуре по-прежнему оставляет желать лучшего.

Ну а вообще театр постоянно меняется: приходят новые режиссёры, а актеры предлагают новые прочтения ролей.

– Решая, какие спектакли ставить, вы как-то отслеживаете интересы публики?

– Сегодня народ очень активно идет на медийные лица. Видят на афише разрекламированного артиста и даже не задумываются, что и как он будет играть. А ведь основная масса того, что к нам везут, – это просто низкопробные постановки с минимумом вложений. Но, к великому сожалению, зритель зачастую неразборчив. И мы, идя у него на поводу, начинаем опускается до его желаний. Конечно, мы отслеживаем интересы зрителя. Но вы посмотрите, какие рейтинги у передач с тем же Петросяном. Они зашкаливают! Вот что нужно народу. Так что мы далеко не всегда решаемся ставить такие спектакли, которые нам интересны, которые могут дать зрителю больше, чем просто похохотать пару часов. К тому же они требуют колоссальных затрат, которые потом еще и не окупятся. Хотя, конечно, бывает, когда наши зрительские интересы расходятся. И в нашем театре есть такие спектакли. Это «Поминальная молитва», «Опасные связи», «Лес», «Искусство». Вообще зрителя надо воспитывать потихоньку. Вы знаете, категория театрального зрителя – это всего лишь 3% от всего населения. Остальные – это те люди, которые пришли просто провести время. Это те, кому мы «оказываем услуги». Да, именно оказываем услуги. Ведь именно так и написано во всех законодательных актах. Я совершенно не принимаю этот термин в отношении культуры. Мы же не парикмахерская!

Фото Сергея Борисовича https://vk.com/id5747450

– Я только с третьего раза попала на спектакль «Искусство» – билетов просто не достать. Вам не кажется, что дело в самом спектакле, его сравнивают с творчеством «Квартета И», а «Квартет И» сейчас в моде?

– Я связываю такой ажиотаж с тем, что это камерный спектакль, он играется на малой сцене. Сама пьеса «Искусство» написана не сейчас, она написана лет 15—20 назад. Поэтому, кто знает, может быть, ребята из «Квартета И» посмотрели эту пьесу, когда ее ставили в театре Маяковского или где-то еще. Но, с другой стороны, если по жанру «Искусство» похоже и на «Квартет И», и на произведения Гришковца, то в нем все же нет таких бытовых российских проблем, как у героев. Ну а философские и психологические проблемы у всех народов одинаковые.

– Музыканты Поморской филармонии летом выходят на набережную, играют на улице. А у вас не возникает желания пойти в народ?

– Можно отрепетировать, придумать какую-то историю, которую можно рассказать на большую аудиторию. Но пока мы не работаем на улице. У нас есть Виктор Петрович Панов, который прекрасно ставит уличные спектакли.

– Почему практически перестали показывать «Фуршет после премьеры», подставленный Романом Виктюком?

– Понимаете, «Фуршет после премьеры» – это не совсем простой спектакль. Зрителю надо работать головой, а не просто откинуться в кресле и похохотать. Надо чтобы мозг и чувства работали, а это сложно. Вот и получается, что люди не очень на него ходят. Хотя при этом есть категория зрителей, которые от него без ума. У меня есть знакомая, которая два раза приезжала в Архангельск из Москвы, чтобы его посмотреть. Она поклонница Виктюка и смотрит все его спектакли. Но «Фуршет» больше негде посмотреть. Он поставил этот спектакль только у нас и в Казахстане. И это совершенно разные постановки, они не сделаны под копирку. Виктюк просто так не может. Я помню, как он приходил на репетицию и приносил по 10 вариантов одного эпизода. Он настоящий гений. Работа с ним стала настоящим откровением.

Анна Нечай,«АиФ-Архангельск», 15.04.2014Александр Островский, «Лес»

(2011 год,

режиссер Петр Орлов)

Сергей Чуркин в роли Геннадия Несчастливцева.

У Архангельского драматического театра – третье обращении к пьесе «Лес». Спектакли были выпущены в 1950 и 1985 годах. Постановка Петра Орлова. Сценограф – заслуженный художник РФ Владимир Боер. Балетмейстер – заслуженный деятель искусств РФ Валерий Архипов, знакомый архангельским зрителям по прекрасной хореографии спектакля «Щелкунчик».

Классическая комедия о лесе – не месте действия, а среде обитания, где старухи выходят замуж за гимназистов, а молодые девушки топятся от горького жития у своих родных… «Лес» – одно из самых совершенных и самых сложных произведений Островского. Это отразилось в конструкции пьесы, проявилось в сложности ее сюжетного построения. Любовная линия Арсюши и Петра, разработанная в формах народной комедии и живо напоминающая начало пути драматурга, не выдвигается здесь на первый план, хотя развитие действия и драматическая борьба сосредоточены именно на судьбе этих героев.

Можно сказать, что участь Арсюши становится поводом для развертывания другой линии действия – борьбы между сатирически обрисованным миром помещичьей усадьбы, центром которой, ее идеологом становится Гурмыжская, и «блудным сыном» дворянского рода Гурмыжских Несчастливцевым, свободным художником, «благородным артистом».

«И в самом деле, брат Аркадий, зачем мы зашли, как мы попали в этот лес, в этот сыр-дремучий бор? – восклицает Несчастливцев. – Зачем мы, братец, спугнули сов и филинов? Пусть их живут, как им хочется! Старухи выходят замуж за гимназистов, а молодые девушки топятся от горького жития у своих родных: лес, братец…»

В спектакле заняты заслуженные артисты РФ Людмила Бынова и Валерий Колосов, актеры Сергей Борисович Чуркин, Александр Дубинин, Андрей Москаленко, Мария Беднарчик, Мария Новикова, Евгений Нифантьев, Николай Обабков, Александр Дунаев, Иван Братушев, Иван Морев, Андрей Калеев, Ольга Зубкова, Татьяна Боченкова, Михаил Кузьмин.

Фото Сергея Борисовича https://vk.com/id5747450

Отзывы зрителей

Дмитрий Тосканов:

«Сразил спектакль „Лес“ своей органичностью, хорошей игрой! В работе поражает мастерство актеров, в том числе их виртуозное владение телом. В общем, после спектакля есть о чем подумать».

Генри Морган:

«Это один из тех спектаклей, где нет «сонных» диалогов, которых было много, например, в «Спасибо Марго», т.е. пауз, когда хочется спать! (Хотя в финале долго плакала Новикова, что очень не понравилось.) Этот спектакль с самого начала окунул в себя зрителя и не отпускал до конца. Постановка сделана очень талантливо. Больше всего поражают пластические способности артистов. Это заслуга приглашенного педагога. Также радуют глаз массовые сцены. Все очень красиво, несмотря на грубый строительный материал на сцене, все двигаются с величайшей легкостью, как перо по воде. Все это от слаженности, ведь если кто-то собьется, то уже не будет такого эффекта. Также никто не упоминал о монтировщиках сцены, а ведь они такие же актеры! Они так же добросовестно на сцене выполняют свою работу. Так держать!

Прекрасные костюмы. Прекрасно сидят на актерах. Трудно оторвать глаз от Чуркина в костюме Гамлета. Костюм Счастливцева на Александре Дубинине тоже очень нравится. Сколько же труда вложено в эти костюмы! Прелесть! И эта забавная шапочка… Вообще костюмы прекрасно подчеркивают основные черты образов артистов».

Люда Морозова:

«Потрясающий спектакль! Несколько раз плакала, смеялась, переживала. Эмоций много. Поразила физическая подготовка артистов: так ловко двигаться по декорациям, гибкость, пластика – прямо акробаты!»

Ольга Мышкина:

«Вчера с большим восторгом посмотрела спектакль „Лес“, долго не могла попасть на него. Прекрасная постановка, отличная игра актеров. Как всегда, восхитила Людмила Советова! Браво! Говорят, театр начинается с вешалки, а у меня начинался спектакль с приятного обслуживания в кассе и с того, что весь зал аплодировал стоя».

А. Н. Островский, «Гроза»

(1998 год, режиссер Денис Кожевников)

Сергей Чуркин в роли Бориса.

Пожалуй, самая известная пьеса Островского. Однако после школьной программы мы редко возвращаемся к ней. Театр дает возможность заново почувствовать наследие русской классической драматургии и найти в нем отражение сегодняшнего дня. «Гроза» имеет длинную сценическую историю: уже более 150 лет ее ставят во всех театрах страны – от Малого до Большого драматического театра. «Гроза» – спектакль, в котором задействована практически вся актерская труппа. Масштабная сценография, сложные исторические костюмы, впечатляющие декорации, трагические оттенки текста. Этот спектакль эпического масштаба о противоречиях и иллюзиях современного мира, основанный на русской классической драме XIX века. Главным событием, связанным с Международным днем театра, стало рождение шедевра молодого режиссера из Архангельского областного театра драмы имени М. В. Ломоносова, Дениса Кожевникова. Режиссер определил драму как притчу о любви и ревности, мудрости и безумии, силе и слабости души. Скульптурные постановки, пластичность речи, гармоничное сочетание слов и хореографии, тонкая музыкальность – вот характерные черты изысканного и красивого спектакля. Катерина (Людмила Кайзер) – страстная, решительная, яркая и, как следствие, обреченная на страдания и смерть. Борис (Сергей Чуркин) – безвольный, бессильный, и, следовательно, несчастный человек. Тихон (Денис Кожевников), прославившийся как художник, лишен воли даже в попытке построить свою судьбу, становится моральным, а по сюжету и физическим калекой… И удивительно меланхоличные, своим несчастьем, Кабаниха (Вера Томилина) и Дикой (Валерий Колосов). Сильные, но одинокие, властные, но неудачные… И гроза как символ греха и покаяния, воли и безволия, силы и слабости… Измученная школьной программой, пресыщенная стереотипами толкования, но, тем не менее, бессмертная, эта драма сегодня наиболее востребована из пьес Островского. «Гроза» с ее высокими страстями и мудростью необходима нам, современным, чтобы лучше разобраться в нашем времени и в самих себе… Художник-постановщик – Валерий Мелещников, художник по костюмам – Людмила Киреева, балетмейстер – Нелли Литвинова, музыкальное оформление – Евгений Мищенко. Остальные роли исполняли: Елена Смородинова (Варвара), Константин Феофилов (Кулигин), Александр Воронцов (Кудряш), Людмила Бынова (Феклуша), Елена Лупачева (Глаша), Людмила Советова (Барыня).