Полная версия

Человек читающий. Значение книги для нашего существования

5. Сегодня книжная культура идет на спад. На протяжении ХХ века книга и даже текст как средство коммуникации по ряду причин стали отходить на второй план. Чтение не утрачивает своей значимости, но книжная культура сменилась экранной и соответственно изменилось наше читательское поведение.

6. Нынешний кризис, в особенности отвыкание людей от вдумчивого чтения, заставляет нас поразмыслить о важности чтения. Что мы можем потерять, что мы можем приобрести? Вдумчивое чтение требует инвестиции времени и усилий. Готовы ли мы к такой инвестиции?

7. Возникает вопрос: что нам делать – в первую очередь как отдельным личностям, но и как обществу в целом, – чтобы заставить себя и других взяться за чтение книг.

8. Заключение: вдумчивое чтение, будучи необходимым условием для развития умения мыслить, должно сохранить свои позиции в нашей культуре.

9. Те уроки, которые следует извлечь из наших рассуждений, мы подытожим в 22 тезисах о чтении.

Глава 1. Почему так важно читать?

Ты сидишь в классе – и тут приходит озарение. Бездушные черные закорючки, выстроившиеся на странице неподвижными рядами, начинают оживать. Туман медленно рассеивается, и ты входишь в мир, создаваемый этими значками. Да, конечно, ты уже бывал в нем раньше, но только за руку с мамой, читавшей тебе вслух. А теперь ты можешь путешествовать по этому безграничному миру сам, когда тебе захочется.

Общество, основанное на текстах

Когда-то человек думал, что он – венец творения, что он стоит выше всех прочих животных, не говоря уже о растениях, насекомых и низших формах жизни. Человек – властелин и хозяин природы… Этим заблуждением мы обязаны рассказу о сотворении мира в Библии, согласно которому Бог создал людей, чтобы они владычествовали «над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле» (Быт 1, 26). Но на протяжении ХХ века мнение человека о себе становилось все ниже и ниже – как ни иронично, именно в результате накопленных им знаний. Мы уже не можем не признать, что наша уникальность вовсе не столь безоговорочна, как считалось тысячелетиями. Животные тоже умеют использовать различные предметы для добывания пищи, делать дедуктивные умозаключения и строить социальные отношения, похожие на отношения в человеческом обществе. Любовь и дружба, горе и скорбь, обман, верность и даже юмор – вот некоторые элементы нашего поведения, которые присущи и животным. Выяснилось, что даже язык, которым человек долго гордился как своим уникальным достижением, вовсе таковым не является. Оказалось, что, например, дельфины (ультразвуковыми сигналами) и шимпанзе (жестами) пользуются системами коммуникаций, сходными с человеческим языком. Различия между человеком и другими видами животных носят градуальный характер. Однако в нашей жизни все же имеется ряд компонентов, свойственных только человеку. Мы одни умеем мыслить абстрактными символами, мы одни обладаем способностью к созерцанию и спекулятивному мышлению, позволяющим нам думать о предметах, реально не существующих, или о том, что это значит – иметь сознание. В этом ряду особых достижений, связанных с высокой организацией нашего мозга, стоит также предмет данной книги – владение письменной формой языка, то есть умение читать и писать.

Умение человека читать и писать – поистине выдающееся достижение, хоть мы этого порой и не замечаем. Через пять тысячелетий после возникновения письменности Галилео Галилей (1564–1642) назвал письмо венцом изобретений человечества. О его восхищении красноречиво свидетельствует следующее высказывание:

Каким блистательным, вознесшимся выше всех прочих грандиозных изобретений, был разум того, кто нашел способ сообщать свои глубочайшие мысли любому другому человеку, в том числе сколь угодно удаленному в пространстве или во времени! Способ разговаривать с людьми, находящимися в Индии, или с теми, кто не родился и не родится еще через тысячу или десять тысяч лет! Причем делать это так просто! Всего лишь за счет различного расположения двадцати буковок на листе бумаги. Это поистине венец всех поразительных изобретений человечества[8].

Нельзя сказать, что до появления письменности мы не умели думать, но чтение и письмо дало гигантский толчок к развитию нашего мышления. Они позволяют нам видеть отчетливо и объективно такие вещи, которые до этого были субъективными и трудноуловимыми. Чтение дает нашим размышлениям о других, о самих себе, о нашем происхождении и о будущем новую, острую фокусировку. За те пять тысяч лет, что человечество читает надписи на глиняных дощечках, бересте, камнях, пергаменте, бумаге и прочих носителях, сформировалась наша культура. Именно чтением определяется наша идентичность и как биологического вида Homo sapiens, и как индивидуума. Не зря мы делим прошлое на предысторию, о которой не существует письменных источников, и историю, зафиксированную в письменности. Такое событие, как изобретение письма, стоит в одном ряду с другими первостепенными вехами: возникновением языка, освоением огня, зарождением сельского хозяйства, появлением денег; все это – важнейшие достижения в человеческой истории. За те пять с лишним тысячелетий, что мы умеем писать, в разных точках мира было изобретено бесчисленное множество способов письма. Пять тысяч лет: на первый взгляд, это очень много, но в общей картине эволюции человека невероятно мало. Ибо язык возник в интервале между двумя миллионами (первые Homo) и двумястами тысячами (Homo sapiens) лет назад. Так что, если сравнивать с языком, то письменность – явление молодое. И уже совсем новое явление – это широкое (но отнюдь не повсеместное) распространение грамотности, которое можно датировать концом XIX века, то есть не более десяти поколений назад. Многие языки мира не имеют своей письменности. Но в нашем случае письменная форма языка давно стала чем-то само собой разумеющимся. Более того: если сначала умение читать и писать открывало перед человеком новые горизонты и возможность избавиться от множества ограничений, то уже вскоре грамотность сама приобрела принудительный характер. С XIX века каждый ребенок обязан учиться читать и писать. Человек, не знающий грамоты, становится гражданином второго сорта.

В наше время надоело слушать рассуждения о том, что люди читают слишком мало и слишком плохо, теряя навык чтения, что вызывает тревогу (Глава 6). Все свято верят в важность чтения. Но мы не отдаем себе отчета в том, до какой степени именно чтение сформировало человека как индивидуума и человеческое общество в целом. Ведь почему чтение так важно? Потому что, если ты не научишься читать, ты не сможешь полноценно функционировать в современном обществе. Это мы все понимаем. Но почему? Зачем именно надо читать? Что нам это дает?

Когда в Нидерландах заводят речь об утрате навыков чтения, то чаще всего начинают сокрушаться по поводу незнания литературы. Хотя, как мы продемонстрируем ниже, это только малая часть большой проблемы, литература, несомненно, очень важна, ибо в литературе зафиксировано наше видение мира, наши истории о жизни. Для человечества и для культуры характерно рассказывание историй. Это то, что больше все любит делать наш мозг. Положите на стол две фотографии – и мозг тотчас начнет выдумывать про них истории. Независимо от того, действительно ли между фотографиями есть какая-то связь или эта связь лишь предполагается, наш мозг автоматически начинает вырабатывать варианты причинно-следственных отношений между ними. Создание историй, вероятно, давало человеку какие-то эволюционные преимущества. В любом случае существуют указания на то, что без таких историй мы не смогли бы настолько социализироваться, чтобы вместе жить и вместе работать в городах-миллионниках[9].

Чтобы понять, насколько важны для нас тексты, надо смотреть гораздо шире. Со второй половины XIX века книги, журналы и газеты представляют собой важный способ оповещать мир о новых знаниях. Все результаты измерений и наблюдений, все глубокомысленные рассуждения, все плоды человеческого творчества были занесены в книги и влиты в грандиозную постройку, возводимую человечеством во славу собственного разума. Фундамент этой Вавилонской башни был заложен сразу после возникновения письменности. С изобретением книгопечатания строительство пошло ускоренными темпами, а с XIX века башня стала расти чересчур стремительно. Если до этого взбираться на верхние этажи разрешалось только элите, знавшей грамоту, то теперь туда полезли все. Рост популярности чтения сопровождался безудержным оптимизмом, ведь чтение – ключ к знаниям, а знания делают человека сильным, помогая справиться с непредсказуемыми жизненными ситуациями. Образованность, саморазвитие, эмансипация, движение вперед в области политики, экономики, культуры: грамотность обещала человечеству лучшее будущее.

Из-за возрастающей доступности книг и периодики этот параллельный «мир текстов» вышел из берегов и уже не поддается контролю. После изобретения книгопечатания, а в еще большей мере после распространения грамотности в XIX веке и распространения цифровых носителей в последние десятилетия количество книг и прочих текстов растет с головокружительной скоростью. Школьное образование переживает кризис, ибо по мере роста суммы наших знаний детям все труднее учиться в них ориентироваться и находить себе применение в непрерывно меняющемся обществе. Школьная программа становится все более напряженной.

Представление о важности чтения в наше время кажется чем-то само собой разумеющимся, но так было не всегда. Отнюдь не все были убеждены в том, что распространение грамотности – благое дело. Некоторые открыто сомневались в том, обладают ли «широкие массы» достаточной интеллектуальной и моральной зрелостью, чтобы получить свободный доступ к знаниям. В XIX веке многие интеллектуалы высказывали опасения, что массовая грамотность, массовое среднее образование и, как результат, массовая культура будут не так уж полезны для общества.

Как раз в этот самый критический момент грянула Первая мировая война, принесшая огромное разочарование. Может быть, ваша хваленая образованность, ваше саморазвитие, эмансипация и движение вперед как раз и ввергли человечество в этот ад на земле? Надежда на то, что Первая мировая война была случайным феноменом, издержкой мировой истории, призванной преподать нам урок, улетучилась с началом Второй мировой войны. Оказалось, что как союзники, так и нацисты весьма успешно пользовались плодами всеобщей грамотности, существующей к этому времени во всей Европе. Но грамотность не смогла смягчить ужасы войны ни на йоту, не говоря уже о том, чтобы ее предотвратить.

Вопреки всем сомнениям относительно полезности языка и грамотности джинн был выпущен из бутылки. Письменный текст, а тем самым и чтение оказались вплетены в сложнейшую ткань общественной жизни. Если бы письменных текстов не существовало, общественная жизнь не могла быть столь многообразной. Необходимым условием для функционирования в социуме была и есть грамотность. А чтобы стать грамотным, необходимо учиться в школе, где все обучение базируется на умении читать и писать. Это умение служит основой жизнедеятельности не только для общества, но и для школьного образования. Ведь по всем предметам написаны учебники, которые школьники обязаны читать.

Не менее важно и то, что массовое умение читать и писать создавало условия для невиданной ранее политической и социальной эмансипации. Формирование демократии шло рука об руку с приобщением широких слоев общества к грамотности. Без этого демократия не могла бы расцвести, ведь ее важнейшие институты – высшее образование, суды и наличие управленческого аппарата. Без малейшего преувеличения можно сказать, что современная демократия – прямой продукт всеобщей грамотности, возникшей в конце XIX века.

Между тем другие информационные средства – кино, радио, телевидение – дожидались своего часа. Они идеально подошли для выполнения новостных и развлекательных функций, поэтому быстро завоевали популярность. Письменный текст утратил монополию на распространение знаний и информации. В школах также попробовали экспериментировать с новыми медиа. Уже в 1913 году Томас Эдисон (1847–1931) заявил, что «школьные учебники скоро окажутся вчерашним днем», ибо «стало возможным преподавать все области человеческого знания с помощью кино». В 1960-х годах многие поверили, что в современных школьных классах радиоприемники и телевизоры будут таким же привычным предметом обстановки, как школьная доска. Именно телевизор за короткое время стал пользоваться огромной популярностью. В Американском Самоа, например, было решено использовать телевидение для решения проблемы нехватки учителей. В результате в 1966 году четверо из пяти самоанских школьников занимались просмотром телепередач от трети до четверти времени, проводимого в школе.

Тем не менее оказалось, что учебники играют все же более важную роль, чем думали многие. Несмотря на сомнения насчет экспрессивного потенциала языка, несмотря на разочарование вследствие Первой мировой войны в представлении о грамотности как залоге цивилизованного мира, несмотря на привлекательность новых медиа и попыток использовать их в школе, ядром школьного образования остались учебники. В 1973 году на Самоа также было решено прекратить эксперимент с телевидением.

Все множество человеческих знаний по-прежнему сохраняется в первую очередь в письменной форме. Хотя существуют и другие способы узнать что-то новое, например с помощью движущихся кадров или звука, письменный текст оказался самым надежным средством передачи информации. Значения языковых единиц могут быть зафиксированы письменно, например в учебниках и словарях, к которым может обратиться любой умеющий читать. За счет этого текст способен передавать смыслы достаточно ясно и однозначно. Те, кто утверждают, что одна картинка может сказать больше, чем тысяча слов, подразумевают, скорее всего, описание чего-то словами. Ибо теории, понятия, абстракции и правила, равно как приказы и запреты, либо не могут быть выражены в картинках, либо весьма неотчетливо. Дэвид Олсон (1935) приводит в своей великолепной книге «Бумажный мир» (1994) отличный пример. Как можно выразить рисунком заповедь «не убий»?[10]

Когда общая грамотность достигла критической массы, ничто уже не могло вызвать сомнения в первостепенной важности письменного языка. Эта центральная позиция в наши дни настолько непоколебима, что без письменных текстов и, соответственно, всеобщей грамотности наше бытие уже немыслимо.

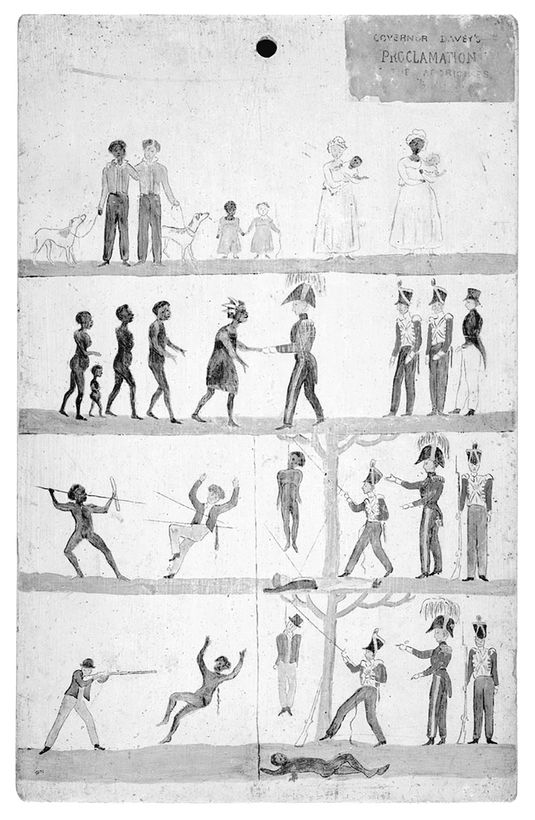

Записанная ацтекским пиктографическим письмом пятая (что понятно по числу кружочков) заповедь: не убий.

В этом объявлении, состоящем из четырех «строк», британский губернатор Джордж Артур (1784–1854) постарался с помощью пиктограмм донести до безграмотных аборигенов мысль о равенстве всех людей перед законом. Любой, кто совершит в Земле Ван-Димена (нынешней Тасмании) насильственное преступление, получит наказание, будь это австралийский абориген или европеец-колонист.

Сложность письменного языка

Текст позволяет накапливать чрезвычайно сложную информацию, а также ею обмениваться. Поскольку в наши дни считается само собой разумеющимся, что (почти) все люди умеют читать, мы с легкостью забываем, насколько поразительна эта способность нашего мозга. Как хорошо, что наш мозг столь силен, думаем мы, иначе об этом самом чтении мы бы и помыслить не могли. Но правда ли дело обстоит именно так? Действительно ли человек научился выражать свои мысли и чувства с помощью языка в результате какого-то качественного скачка в развитии мозга? Или наоборот: причиной такого прорыва послужили возможности языка? Наука пока не дала ответа, но постепенно накапливается все больше доводов в пользу второго сценария: именно язык вызвал значительное увеличение вместимости человеческого мозга. Так что давайте помнить об этом сценарии, когда будем стараться проследить, насколько сложным процессом является чтение.

Чтение – несомненно, нечто большее, чем практическая способность расшифровывать текст. Чтение определяет принцип, лежащий в основе мышления индивида и его общения с другими, и, соответственно, тот принцип, на основе которого упорядочено наше общество. Для того чтобы понять феномен чтения во всем его богатстве, требуется огромное множество научных дисциплин. Если вы хотите составить представление о том, с какой головокружительной скоростью пополняются наши знания о феномене чтения, вы можете познакомиться с идеями ученых, работающих в области педагогики и психологии (Willingham D. The Reading Mind: A Cognitive Approach to Understanding How the Mind Reads, 2017), философии (Worth S. In Defense of Reading, 2017), книговедения (Lyons M. A History of Reading and Writing in the Western World, 2010), нейронауки (Dehaene S. Reading in the Brain: The Science and Evolution of a Human Invention, 2010), литературоведения и медиаведения (Puchner M. The Written World: How Literature Shaped History, 2017), биологии, библиотековедения, информационной науки и лингвистики (Baron N. How We Read Now: Strategic Choices for Print, Screen, and Audio, 2021), социологии (Furedi F. Power of Reading: From Socrates to Twitter, 2015), типографики (Unger G. Terwijl je leest, 2006) и так далее. Поскольку чтение – исключительно сложный процесс, нам будет трудно логично изложить все актуальные сведения о нем простыми словами.

То, что мы называем чтением, представляет собой значительный набор способов взаимодействия с текстами, например: изучение и запоминание, наслаждение приглашающим голосом рассказчика, распознавание оттенков значения, анализ системы доказательств, сопоставление, перечитывание уже известного и т. п. Так что дело далеко не только в том, умеет ли человек читать: кроме базового навыка, грамотность подразумевает еще множество измерений. К тому же сколько читателей, столько и индивидуальных читательских стилей, привычек и предпочтений[11].

К этому добавляется содержание читаемых нами текстов. Чем сложнее текст, тем большим набором специфических навыков должен обладать читатель, чтобы его понять. Степень сложности часто зависит от темы, но и простой с виду текст окажется сложным, если пытаться понять его глубоко. Роман, описывающий психологические тонкости взаимодействия между людьми, предъявляет к читателю высочайшие требования, как в плане социальной когниции, так и в плане языка: необходим богатый словарный запас и нарратологический кругозор. Среди всех типов текстов художественная литература – самый большой челлендж.

Что именно делает художественную литературу сложной? При ее чтении надо уметь распознавать оттенки серого, а не только черно-белую схему. Литература заставляет читателя смириться с тем, что на свете существуют не только герои и негодяи. В художественном тексте смелый герой может быть одновременно и сорвавшимся с цепи грубияном, и трусом. Бессовестный стяжатель может оказаться заботливым отцом. Чтобы вынести суждение о литературном персонаже, нужно проявить к нему столько же внимания и эмпатии, сколько при общении с человеком из плоти и крови. Привлекательность художественной литературы во многом состоит именно в том, что она открывает нам глаза на тонкости, которые делают нас людьми.

Кроме того, существует огромное количество разных носителей текстов. В наши дни мы часто противопоставляем друг другу бумагу и экран. Но каким бы естественным ни казалось это противопоставление, оно вводит нас в заблуждение. Чтение текстов на электронных носителях – от твитов и блогов через «Википедию» до электронных книг и Facebook – подразумевает столько же подходов к технике восприятия информации (см. Coiro, 2020), сколько и работа с бумажными текстами, а то и еще больше.

Хотя эта книга посвящена в основном чтению письменных текстов, нельзя забывать, что есть и другие способы восприятия вербальной информации. Все эти «новые медиа», изобретенные в XIX и ХХ веке, существуют по сей день и даже приобрели электронные эквиваленты; они занимают свою нишу в широкой палитре медиасредств, находящихся в нашем распоряжении. Все большую роль начинают играть аудиокниги. Их популярность заметно возросла особенно в последние годы. Слушание аудиокниг – это, разумеется, не то же самое, что чтение. Попросту говоря, чтобы слушать аудиокнигу, необязательно быть грамотным: для этого не надо учиться читать. Но даже если говорить только о чтении глазами, то следует отметить, что в большинстве текстовых медиа нам предлагается далеко не только текст. Используются иллюстрации, таблицы, графики, диаграммы или, в случае электронных носителей, видео и аудиоматериалы. Эта множественность средств превращает чтение – как по бумаге, так и с экрана – в очень сложный процесс. Читатели должны уловить связь между информацией в письменном виде и информацией во всех других модусах или формах.

Неудивительно, что в связи с умением читать у людей порой возникают самые разнообразные проблемы. Наиболее известная из них – дислексия – является сложностью технического характера, когда человек испытывает трудности при расшифровке букв[12]. А вот умение читать по-настоящему вдумчиво – это огромный интеллектуальный челлендж, как для детей, так и для взрослых и даже для членов академического сообщества. Научиться читать по-настоящему вдумчиво – это нечто большее, чем простая расшифровка букв и слов, на обучение вдумчивому чтению человек затрачивает уйму мыслительных усилий. Короткого пути не существует, единственный способ – много лет ходить в школу. Но даже если вы научились читать, это все равно останется трудным делом на протяжении всей вашей жизни. Кто не упражняется в чтении регулярно, тому читать тяжелее, ибо человек утрачивает способность читать углубленно и получать от этого удовольствие.

В повседневной жизни большинство людей не отдают себе отчета в том, насколько сложным является процесс чтения. А тот, кто это понимает, например, по долгу службы, не может подавить в себе инстинктивного желания несколько упростить тексты. Стоит оглянуться, и мы увидим со всех сторон тенденцию к упрощению письменного языка, к нивелированию индивидуальных авторских черт, чтобы все без труда читалось и поддавалось машинному переводу.

В Нидерландах издательство «Коммуникация без проблем» (Eenvoudig Communiceren) издает «переводы» книг на простой язык, предназначенные для людей, которым трудно читать. Замену текстов картинками, видео- и аудиоматериалами тоже можно считать упрощением, так как при этом отпадает необходимость уметь читать. Разумеется, «переводчиками» руководят благие намерения. Однако при подобном упрощении они нередко упускают из виду, что текст лишается выразительности. К тому же исследование показало, что, как это ни парадоксально, отсутствие в упрощенных текстах слов-связок (во-первых, далее, поэтому и др.) приводит к худшему пониманию. «Проще» – не всегда значит «понятнее».

Главная цель обучения чтению – овладение базовой грамотностью. Мы должны научиться расшифровывать текст в б-у-к-в-а-ль-н-о-м смысле слова. Далее базовая грамотность может служить трамплином к тому, чтобы этот поначалу трудный процесс дешифрования превратился в сноровку. Чем большую сноровку вы приобретете, тем меньше будет напрягаться ваш ум при расшифровке букв, слов, фраз. Когнитивную деятельность тогда можно будет направить на более «высокие» уровни чтения, такие как критическое восприятие содержания и языка и умение схватывать тонкие смысловые оттенки, подтексты и противопоставления. Даже опытные читатели упражняются в улавливании этих «высоких» уровней на протяжении всей жизни.

Вальтер Беньямин и ностальгия по первым шагам в чтенииМногие голландцы старшего поколения хранят ностальгические воспоминания о таблице с картинками, по которой они учились в детстве читать, со словами Aap (обезьяна), Noot (орех), Bok (козел) и так далее. Немецкий философ и эссеист Вальтер Беньямин (1892–1940) ощутил очарование букв, слов и фраз с помощью «Lesekasten» – «ящика для чтения», который можно сравнить с русскими «кассами букв и слогов». Крышку этого ящичка, в котором хранились буквы, написанные на отдельных карточках, поднимали и оставляли в вертикальном или слегка наклонном положении. Ученик выбирал нужные ему буквы и составлял из них слова, вкладывая карточки в длинные горизонтальные ячейки с внутренней стороны крышки.

…Ничто не вызывает у меня столь сильной тоски, как детская наборная касса. В ней были маленькие квадратики, и на каждом – буква, написанная готическим шрифтом, отчего по сравнению с печатными буквами они казались более юными, девически нежными. Они грациозно укладывались на наклонном ложе, каждая – само совершенство, а все вместе они строго блюли свой строй, в согласии с правилами ордена, объединявшего их как сестер, – слóва. Меня восхищало, что с этой дивной красотой сочеталась у них большая непритязательность. Все мое детство жило в жесте, каким я вставлял букву за буквой в прорезь, где они должны были выстраиваться в слова. Этот жест иной раз может пригрезиться моей руке, но она никогда уже не пробудится, чтобы совершить его наяву. Точно так же я могу увидеть во сне, как когда-то учился ходить. Да только ничего это не даст. Я умею ходить, а вот учиться ходить – это мне уже не дано[13] [14].